2020年10月末、第11世代Coreプロセッサが登場しました。

軽量グラフィックカードである「GeForce MX350」と同等の性能を持つと言われる、このシリーズがいったいどんなものか。

PC選びの際に目安となるCPUの性能情報をご紹介します。

※電源設定を分けて計測しなおしたPCMark10の最新情報は以下「PCMark10による「AMD Ryzen」と「Intel Core」の性能比較まとめ」にまとまっています。併せて見て頂けると分かりやすいと思います。

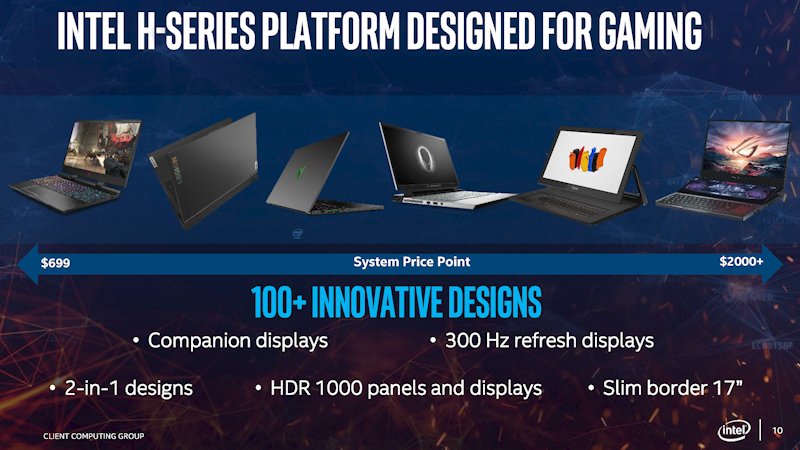

第11世代Coreプロセッサ(開発コードネーム Tiger Lake)の概要

第11世代Core『TigerLake』の新しい性能や機能とはどんなもの

オフィシャル情報では、公証値で、基本性能がCPU性能20%UP、AI処理性能が最大5倍、グラフィック性能が2倍です。

開発コードネームは“Tiger Lake”で、幾つかの新しい技術に対応しているのは新世代ならではですが、めぼしい点をピックアップすると以下の通りになります。

次世代のメモリLPDDR5-5400まで対応予定。

LPDDR5-5400とは

2020年現在、主流となっている「LPDDR4」のデータ転送速度は最大3.2Gbps。進化版である「LPDDR4X」が最大4.266Gpsに対し、「LPDDR5」は最大6.4Gbpsに達します。LPDDR4と比べて、なんと転送速度が2倍に。

・PCI Express 4.0対応。

PCI Express 4.0とは

一年前から登場し、現在、広く普及しているPCIe 3.0の後継規格にあたります。1レーン当たりの帯域幅が8Gtps(1GB/s)から16Gtps(2GB/s)と2倍に強化されています。

・Thunderbolt 4対応。

Thunderbolt 4とは

現行のThunderbolt 3では、転送速度が40Gbpsと速かったものの、ケーブルの長さは最長0.8mまでと限られていました。転送速度は物理的な長さに応じて届くのが遅くなります。そういう意味ではデジタル時代にありながら、水道管のような郵便物のような…アナログの側面を残しています。ともあれ、0.8m以上長くなると最大20Gbpsに制限されていたものがThunderbolt 4では最長2mまで常時40Gbpsを保つことができます。

他、4K解像度の映像伝送はディスプレイ2台まで可能になったという強みも出てきています。

TDP(熱設計電力)をPCメーカー側で設定できるようになったとか、細かい点は色々ありますが、PC売り場で「要するにどうなったの?」と訊かれたら、大多数の販売員が「また速くなったんですよ。特にグラフィック性能が上がりました」の一言で済ますでしょう。

個人的にパソコンに詳しい人はまだまだ少数派だと感じています。「出張先の部屋とか自室と違って(PC環境的に)貧弱じゃないですか。ガチで大容量エンコードかけつつ、4Kモニターへ2枚出力したいのですが…」という人はまずめったに見ません。そこで、「大多数の人にとって新型CPUの恩恵は何なのか」をテーマに、従来プロセッサと比較していきたいと思います。

第11世代Core『TigerLake』一番の推しどころ&Ryzenとの切り分け

一番の推しどころは飛躍的に上昇したグラフィック性能です。

MX350に近いグラフィック性能をオンボードCPUで獲得した意義は大きいでしょう。

MX250でも凄いと体感できるくらいでしたから、もう一段上まで駆け上がったように感じます。

とは言え、Ryzenファンの人にしてみれば Ryzen7-4700U などと比べた場合、スコア的に出遅れていると感じるのは否めません。

ただ、RyzenシリーズはAdobe系のアプリでパフォーマンスが低下するという話が出ており、未だにこのあたりの相性問題を拭えていないようです。

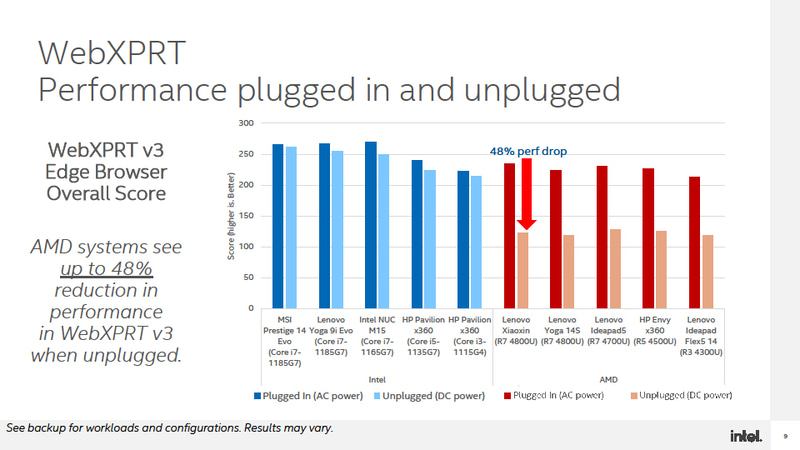

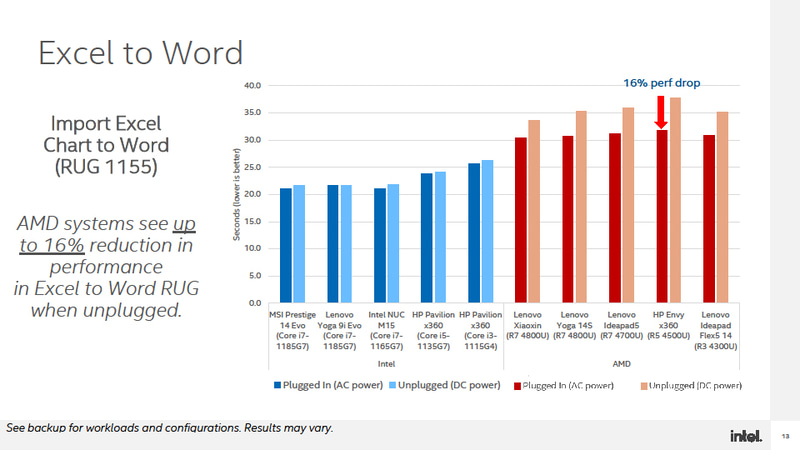

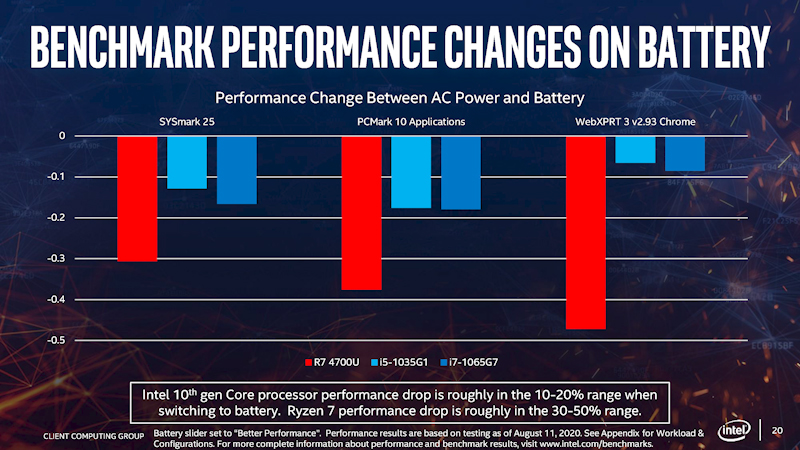

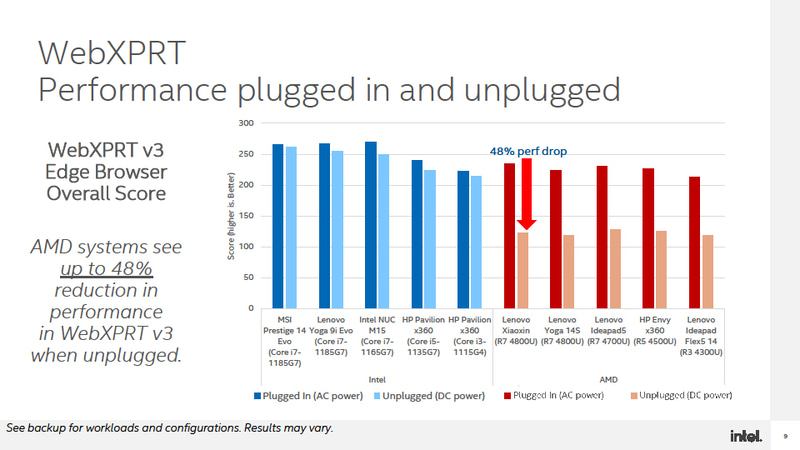

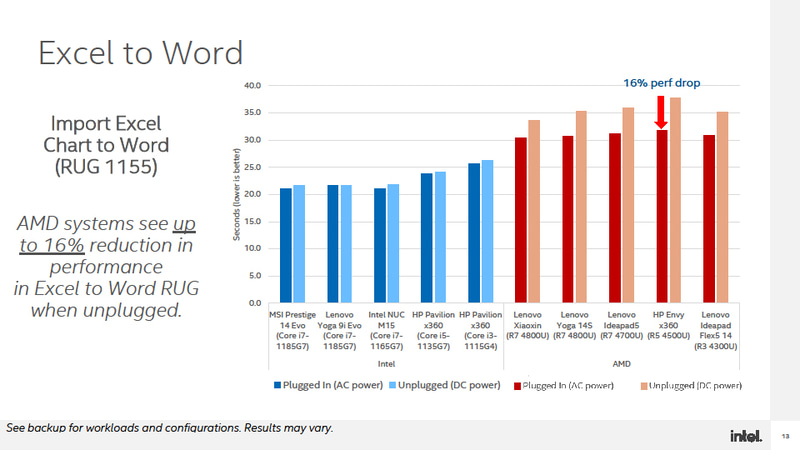

また、Intelの言を信じるなら、ACアダプターを外してバッテリー稼働させた状態では、Ryzenシリーズは30~50%も処理能力が低下するのだとか。

ザックリと言ってしまえば、トップに位置する尖った性能が欲しい人、特に電源を繋ぎっぱなしでいられるならRyzen推し。多くの人が当てはまるであろう一般的な用途で、バッテリー稼働するモバイルPCでも安定した性能を欲する手堅い実稼働派ならIntelがオススメになります。

Intelが提唱している「スコアではなく、実際に使った時の利便性で比較するべきだ」にはアルパカも同意です。

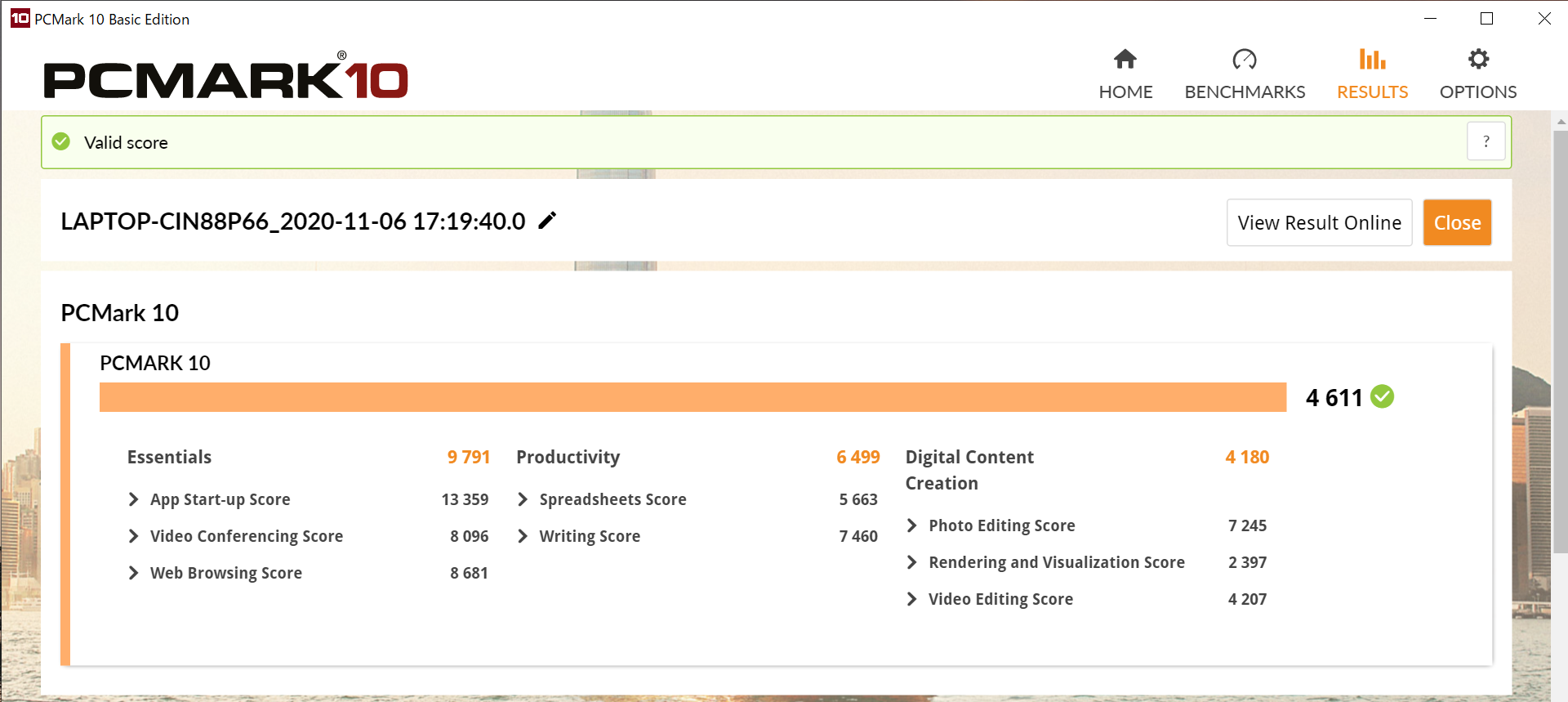

というわけで、今回はベンチマーク「PCMark10」による比較をしています。

【注意】第11世代Core『TigerLake』が、購入時のままでは高いパフォーマンスが出せない理由

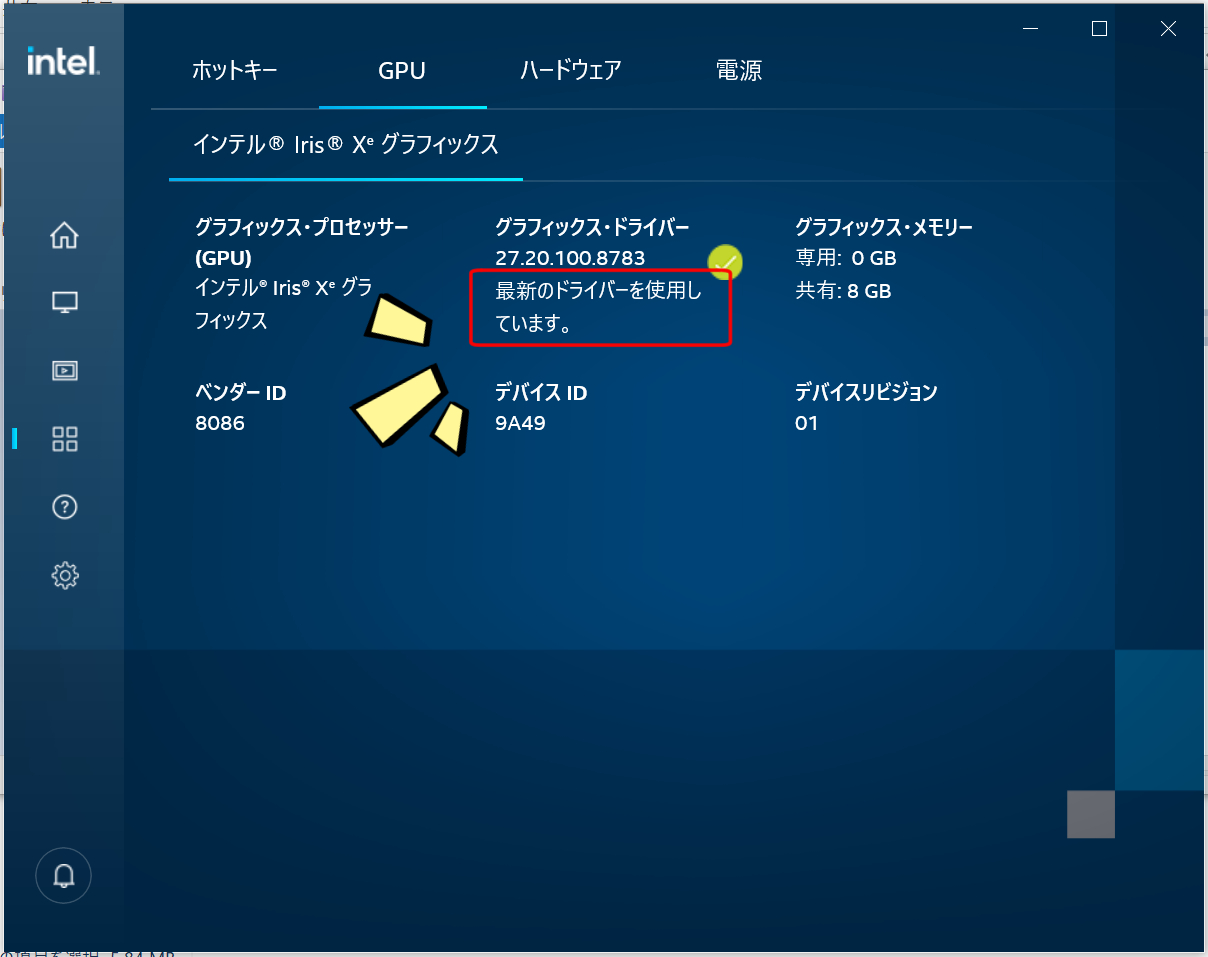

いくつかの機体を計測していて気がついたのですが、第11世代Core『TigerLake』は出荷される段階で最新のドライバーに更新されていないものが混じっています。

少なくともDynabookでは複数の機体でそれを確認しており、おそらく他のメーカーでも同様のことはありえると思っています。

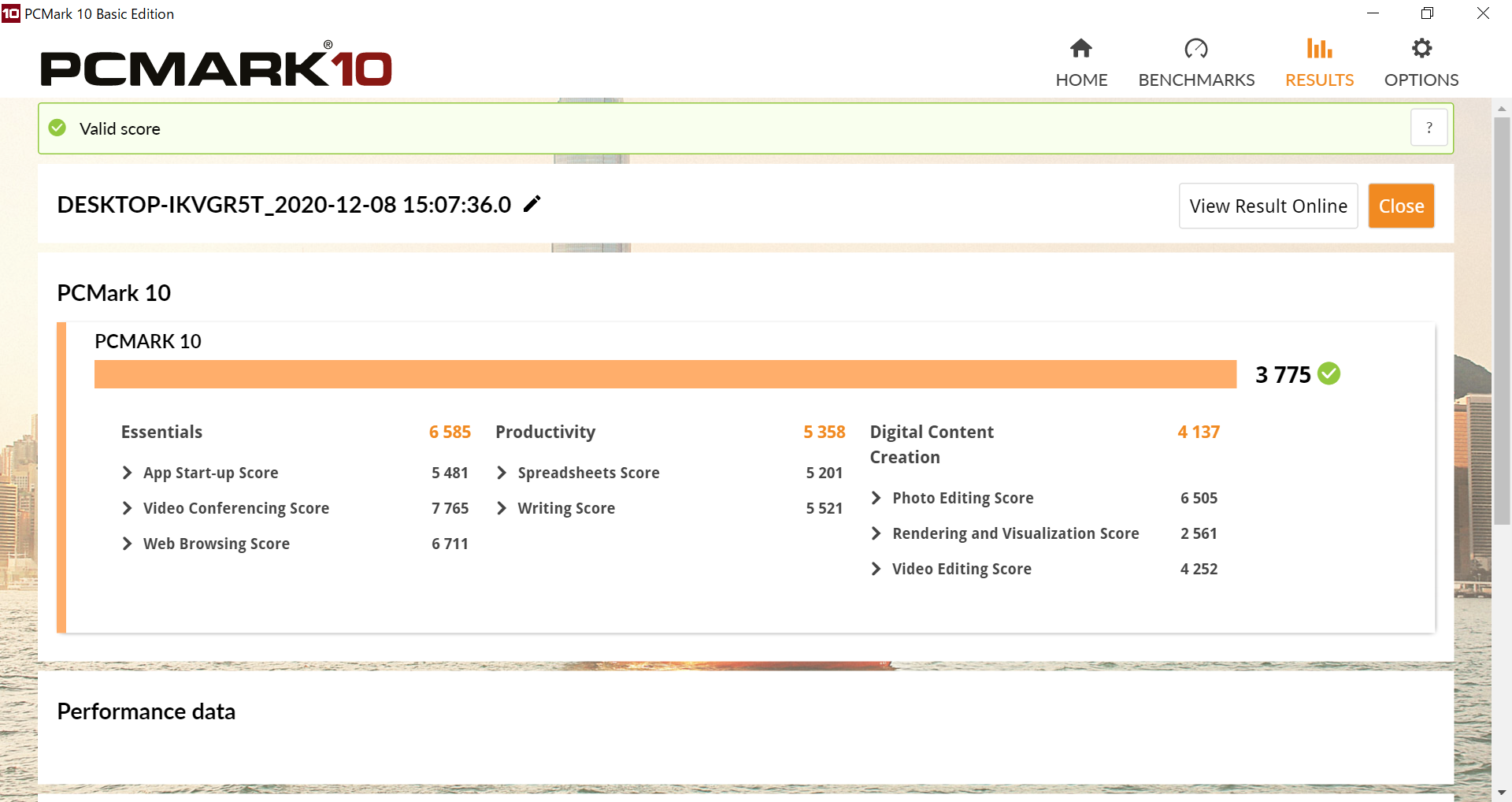

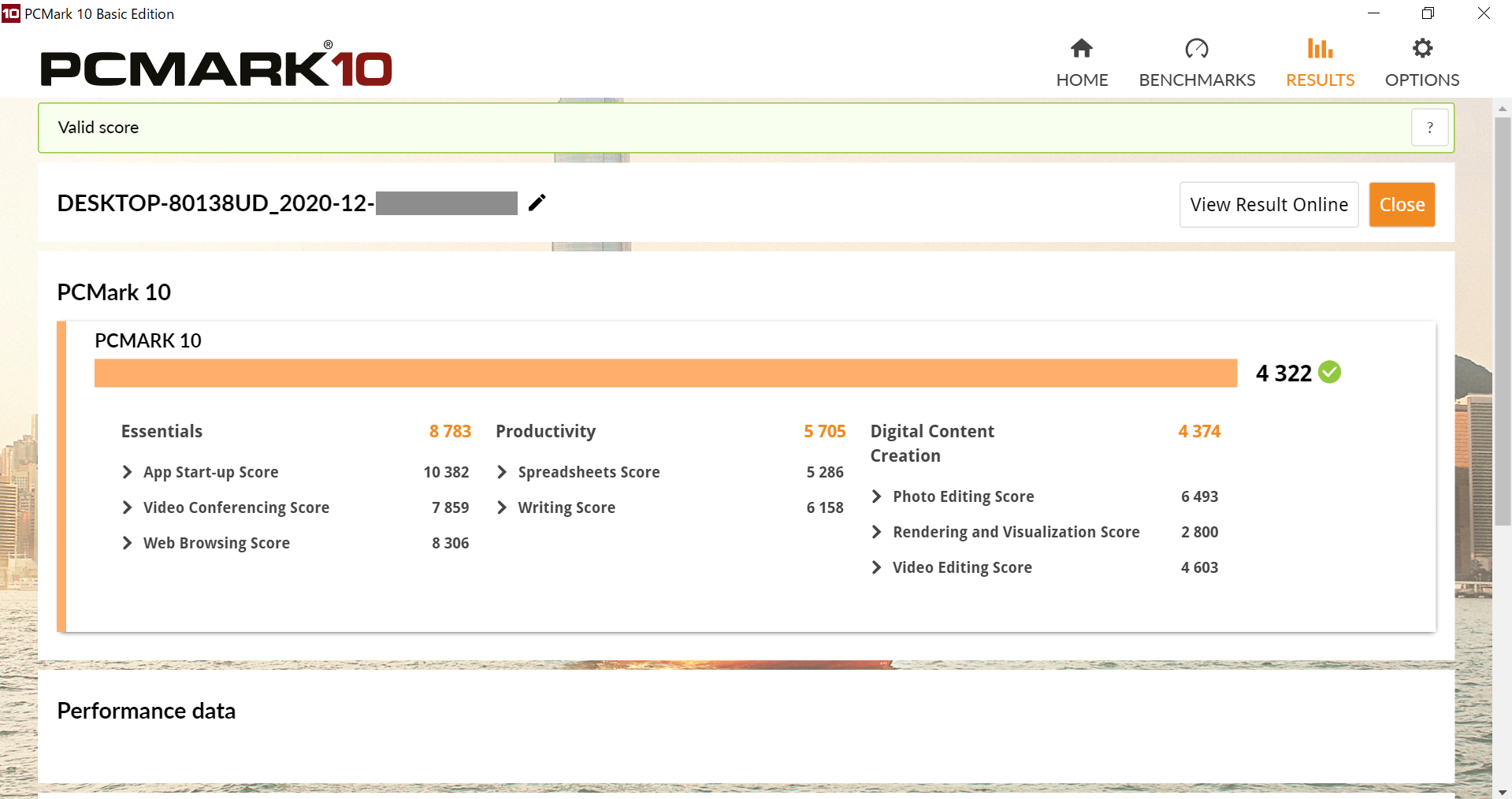

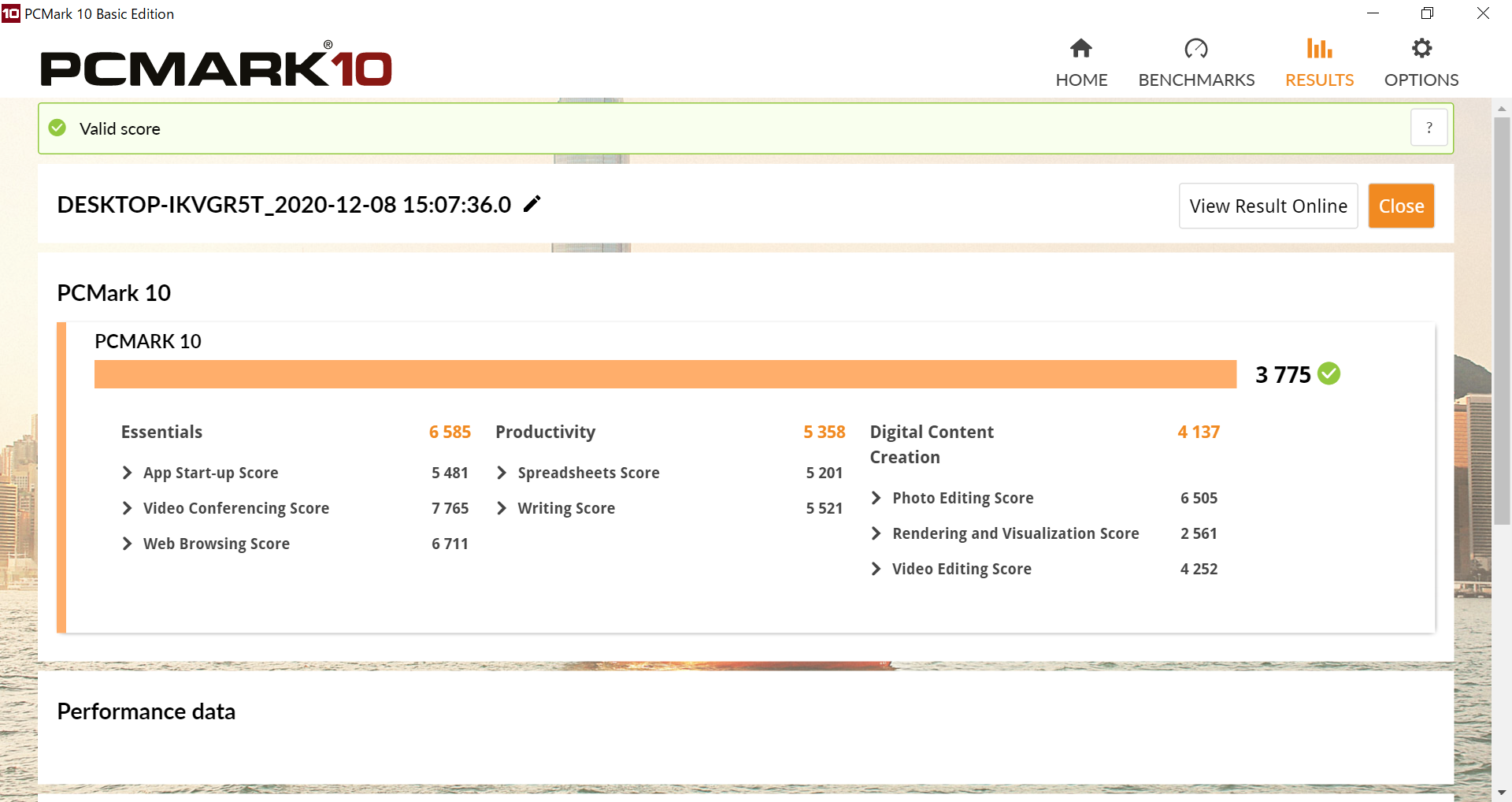

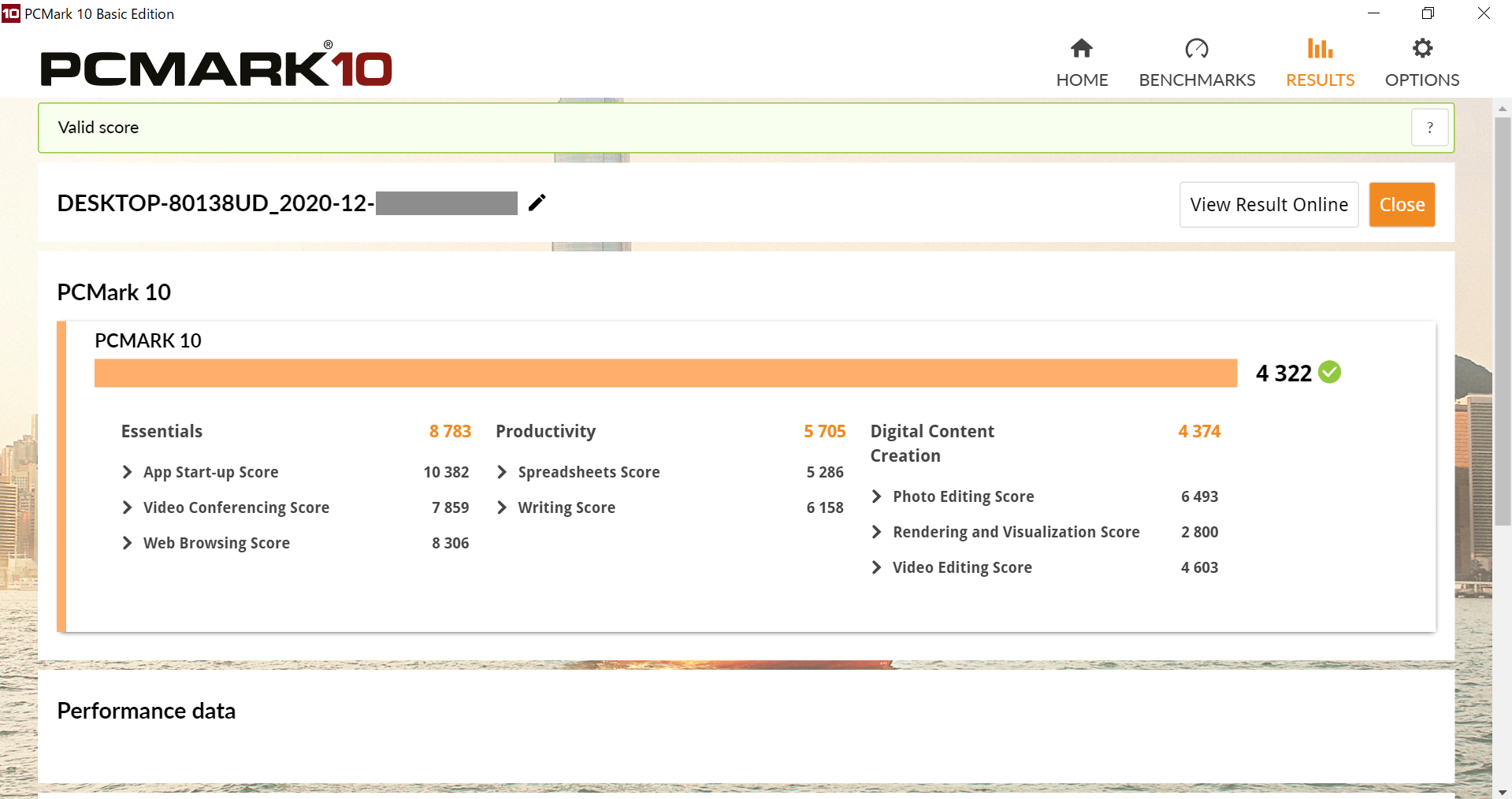

最新状態で計測した時と、そうでない時では感覚的に違いが分かるほど速度の差が出ます。以下、PCMark10で計測した例です。

Dynabook VZ/HPのi5モデルでIntelのドライバーを更新していない状態。高いバッテリーで計測(トータルスコア:3,775)

Dynabook VZ/HPのi5モデルでIntelの最新ドライバーに更新した状態。高いバッテリーで計測(トータルスコア:4,322)

従来のノートパソコン用省電力CPUでは、ドライバーを割り当てることなく最良のパフォーマンスが発揮できるよう、設定されていました。

そのため、PCの扱いに慣れた人でも気づくのが遅れがちです。急いで機体性能を調べる人だとベンチマークを回す前にチェックしていないこともありえます。

せっかく買った最新CPU搭載機なのに、パフォーマンスを引き出せないのは勿体ないですから、ぜひとも最新ドライバーになっているかどうかをご確認下さい。

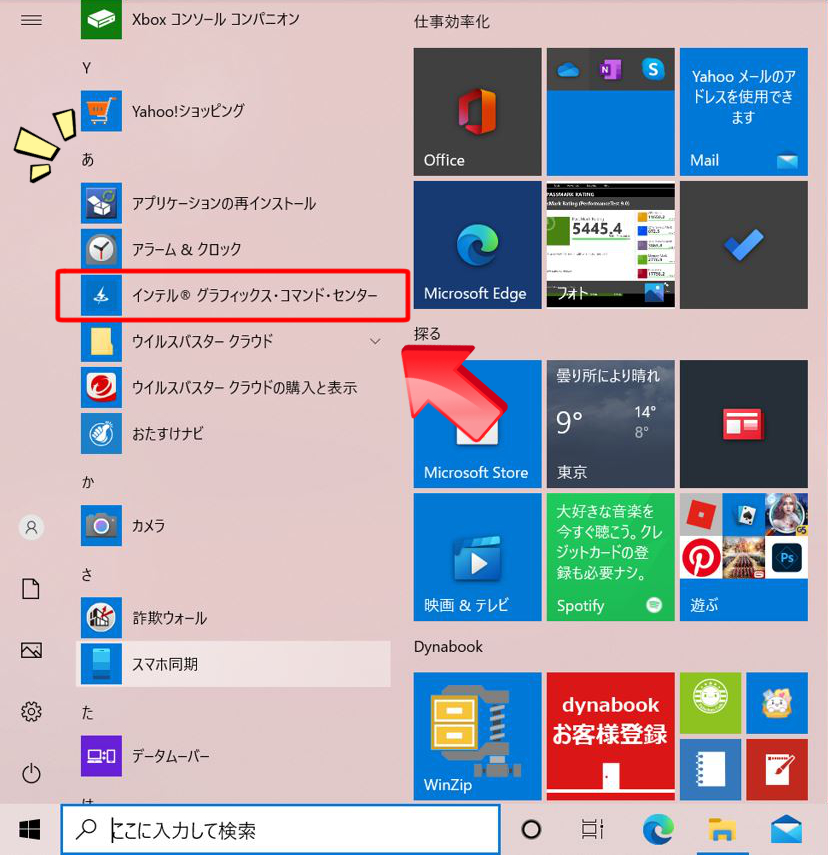

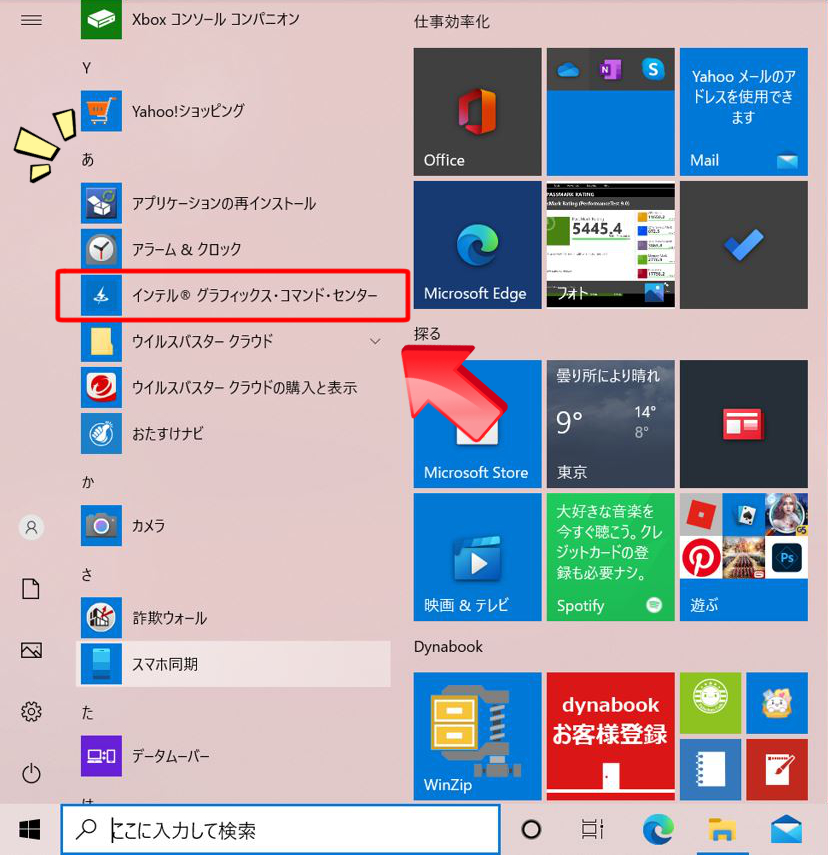

ドライバ状態の確認、及び更新方法は以下通りです。

※折りたたんでいますので、クリック(スマホではタップ)で開いて見れます。

Intel CPUの最新ドライバーの確認及び更新方法

手順1 スタートメニューから「インテル グラフィックス・コマンド・センター」を開く

スタートメニューのアプリ一覧の「あ」の行にあります。

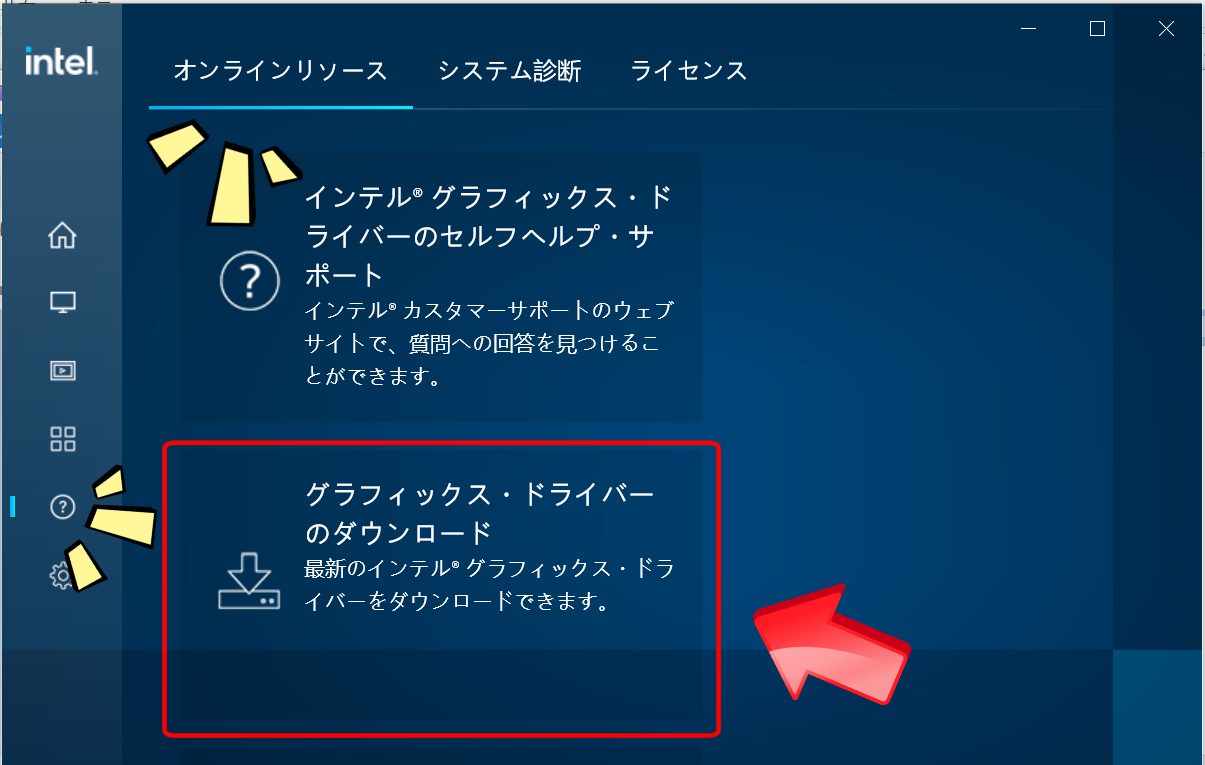

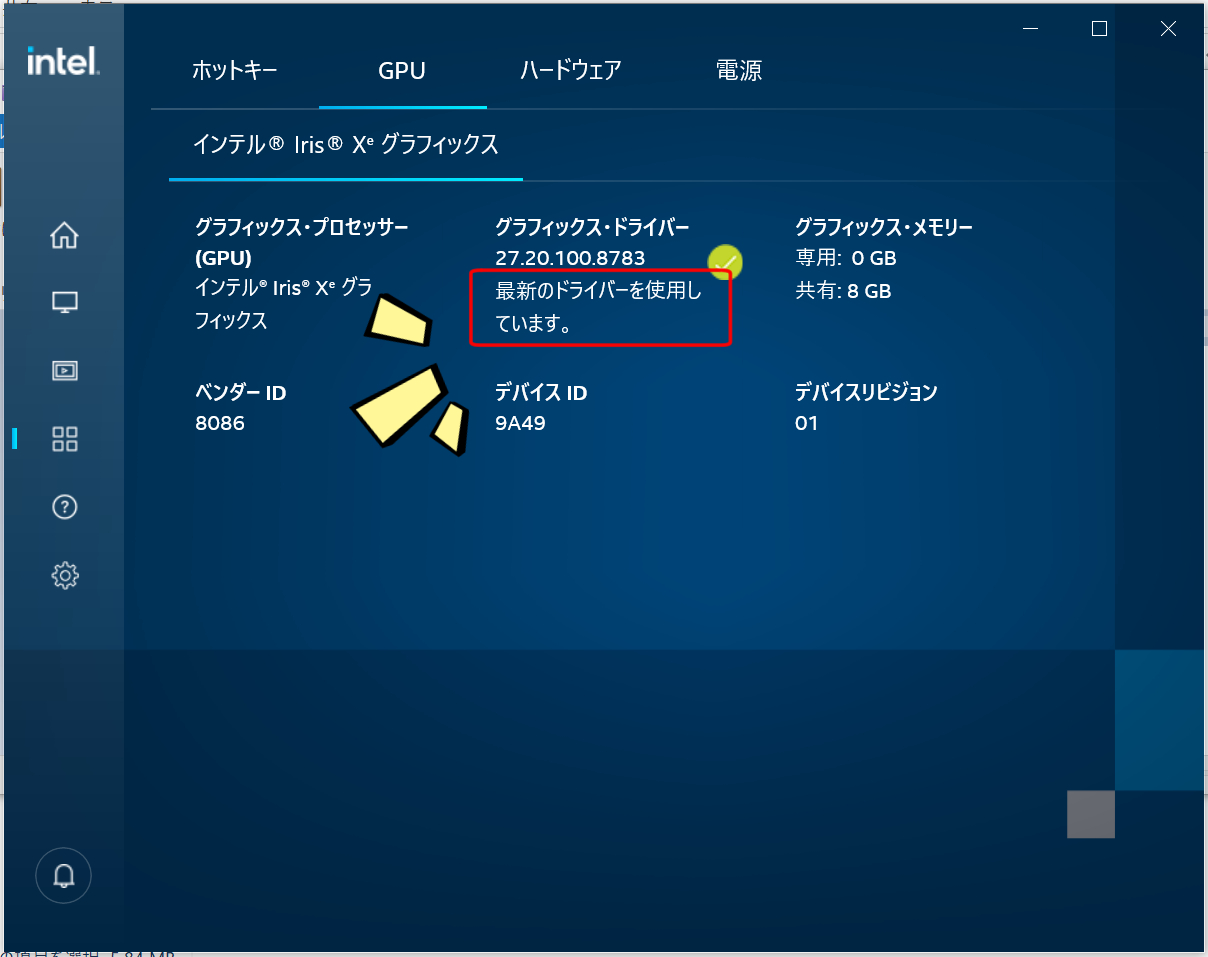

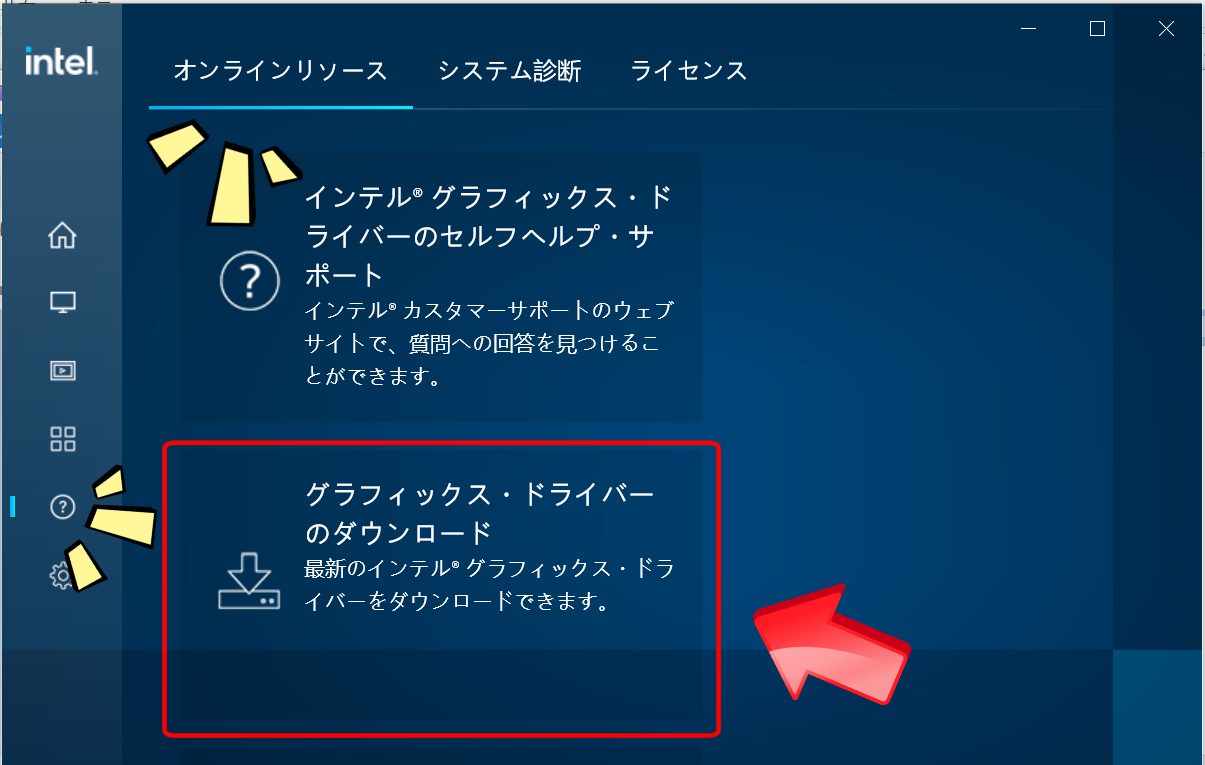

手順2 Intelのアプリ内からドライバーのダウンロードページへ移行

上記のようなページに入ります。

オンライン状態になっていると、このGPU画面に入った段階で最新ドライバーになっているかどうかの表示が出てきます。もし更新情報がある場合、↓の画像のように左下のベルマークに赤丸が付いています。

更新ページに入るには左下の?マークに○の印を。

「オンラインリソース」タブの二番目に「グラフィックス・ドライバーのダウンロード」がありますので、そこをクリック。

手順3 ドライバーのダウンロードページからダウンロード開始

あとは画面通りに進めて、ドライバーの自動アップデートやプロセッサーの欄から入って同様の作業になります。

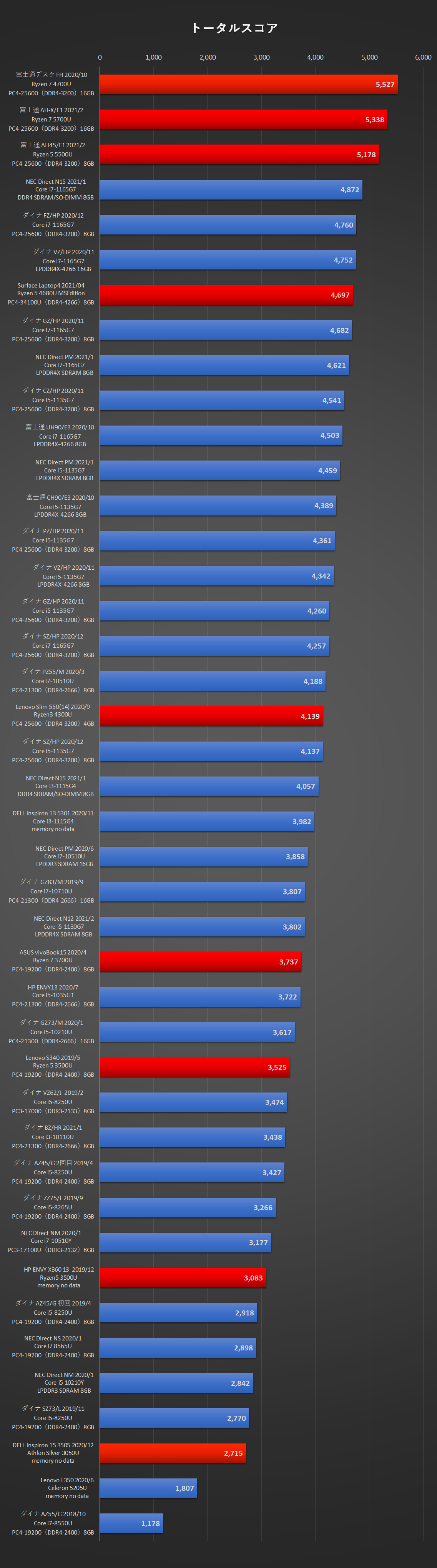

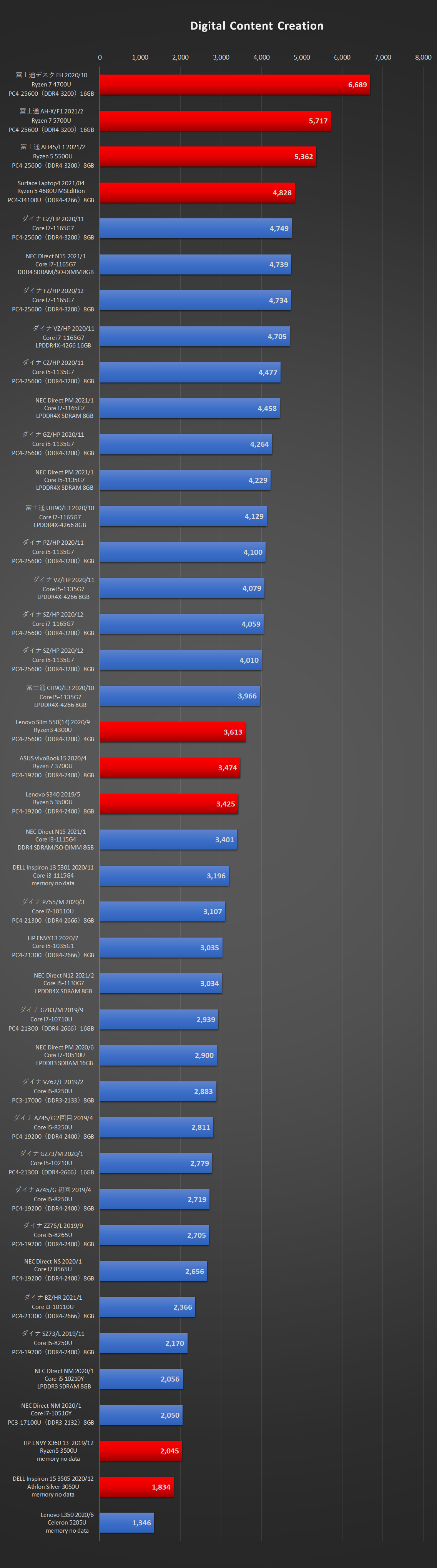

第11世代Core『TigerLake』を含む、PCMark10の比較グラフ

「PCMark10」では、Officeソフトを使った事務的な用途や、グラフィック重視の創作作業など、リアルな使用用途に合わせたスコアを出すことが可能です。

詳細データまで見ることができるので、ご自身の使い方に合った箇所を比較していただくと性能を掴みやすいと思います。

基本的な見方としては、大枠のスコアが高いほど性能が良く、個別計測された内容で s(second=秒)が少ないほど、作業時間が短くて優秀です。逆にFPSは高い方が良い数値です。

例えば、ネット検索が多い人は「Web Browsing」を見て下さい。

その項目にあるブラウザ名で普段から使っているもの(Chromeなど)があれば、その速度が分かります。

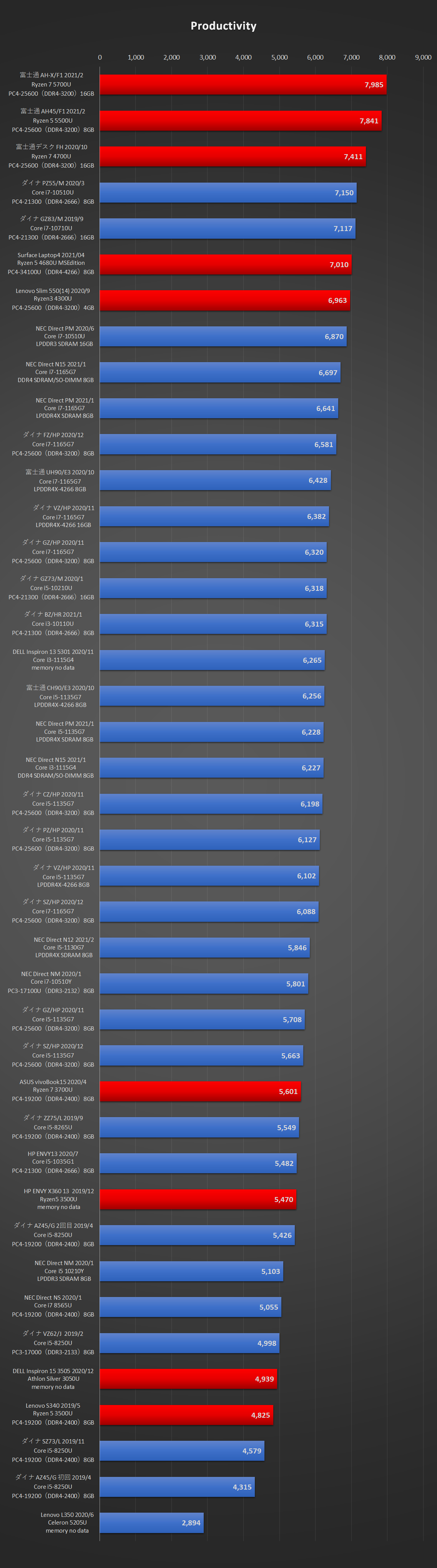

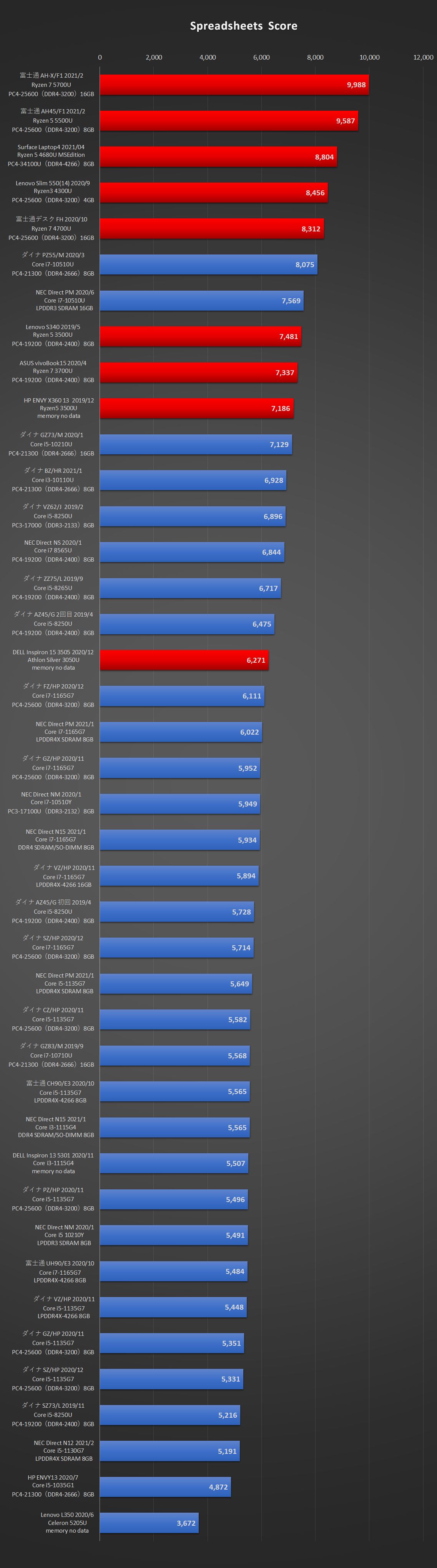

Excelなどの事務作業が多い人は「Productivity」のスコアを比較、「Spreadsheets」で処理にかかる秒数を比較しましょう。

コロナ禍でテレワークの方もずいぶん増えてきました。Zoomを多く使うなら「Video Conferencing」を比較することで「ウチには“いっこくどう”がいる」と言われるか否かが分かるという具合です。

簡単に言うとトータルスコア3,000が一般的なご家庭や事務的な仕事での快適さの分かれ目ですが、よりレスポンスよく速度を求めるのであば3,500はあった方が良いと思います。同様にOffice系の事務作業が多いようなら「Productivity」で5,000以上はあった方が良い、となります。

「PCMark10」計測機種一覧

| 10 |

デスク一体型23.8 富士通 FH WFB/E3 Ryzen 7 4700U SSD PCIe |

デスク一体型23.8インチ |

1 |

0020/10/30 |

富士通 WFB/E3 |

富士通 |

FH |

SSD PCIe |

Ryzen 7 4700U + Radeon RX5300M |

AMD |

5.527 |

9.243 |

7.411 |

6.689 |

6.689 |

| 110 |

ノート13.3 富士通 CH CH90/E3 Core i5-1135G7 SSD PCIe |

ノート13.3インチ |

5 |

2020/12/19 |

富士通 CH90/E3 |

富士通 |

CH |

SSD PCIe |

Core i5-1135G7 |

Intel |

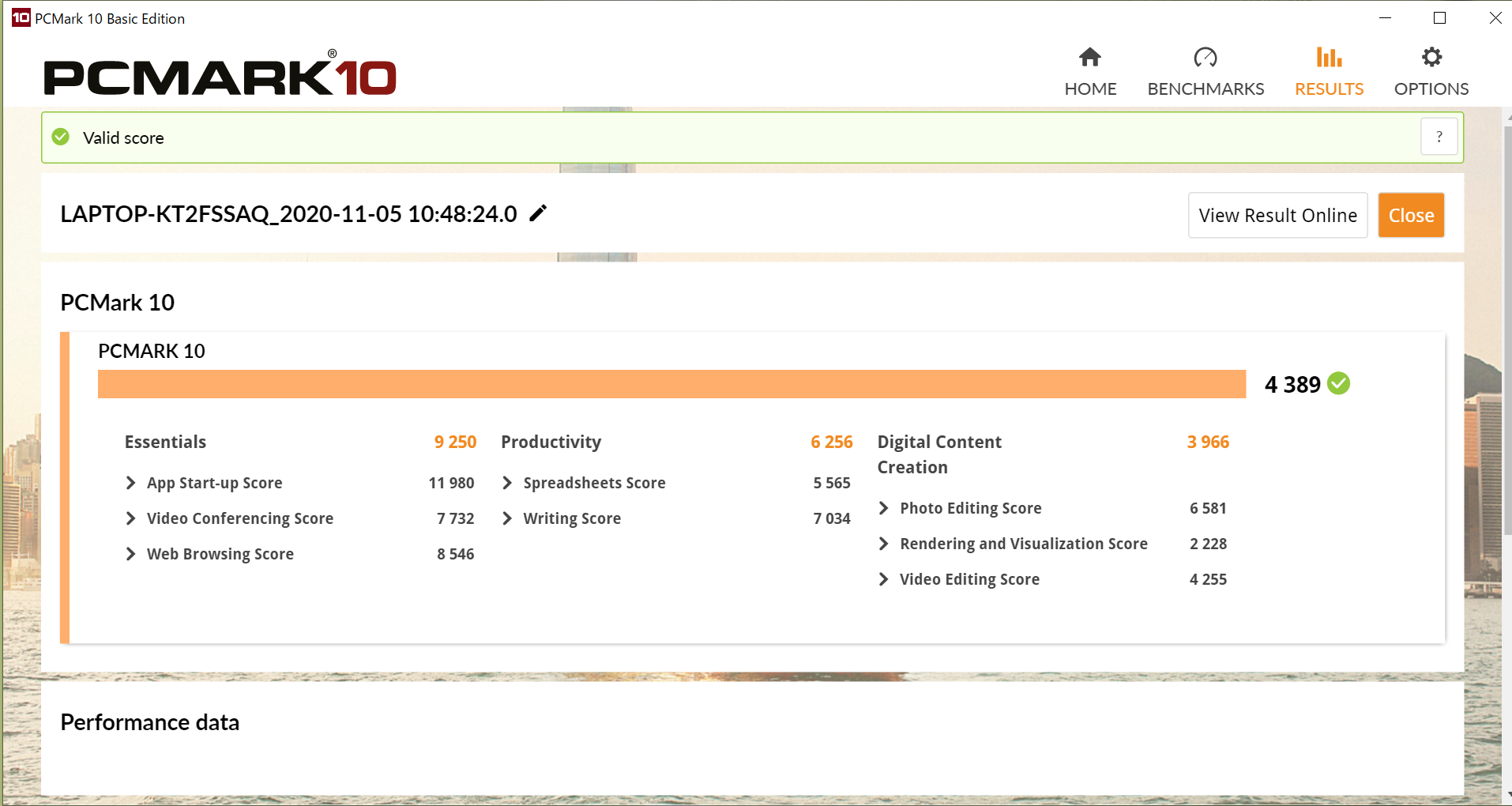

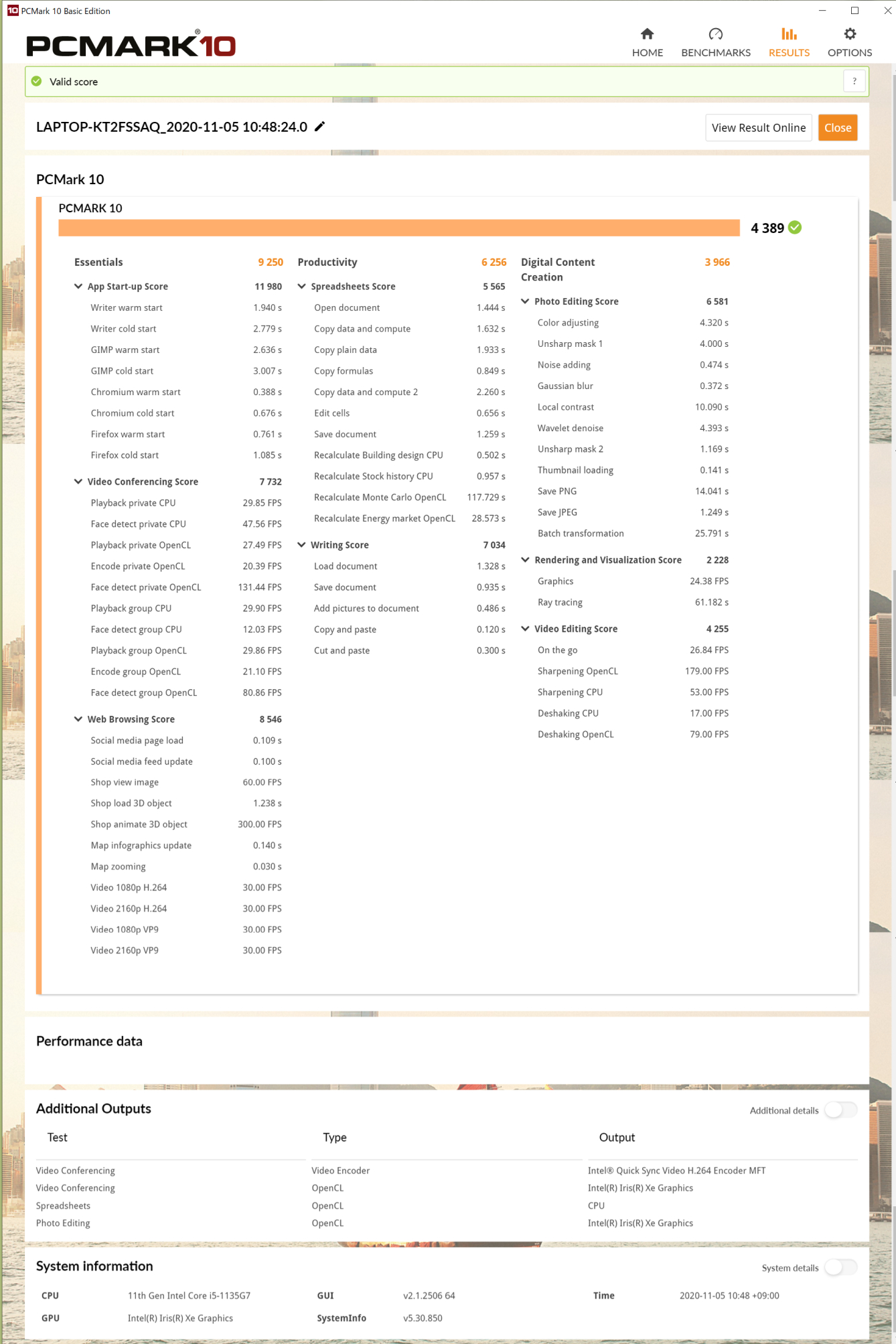

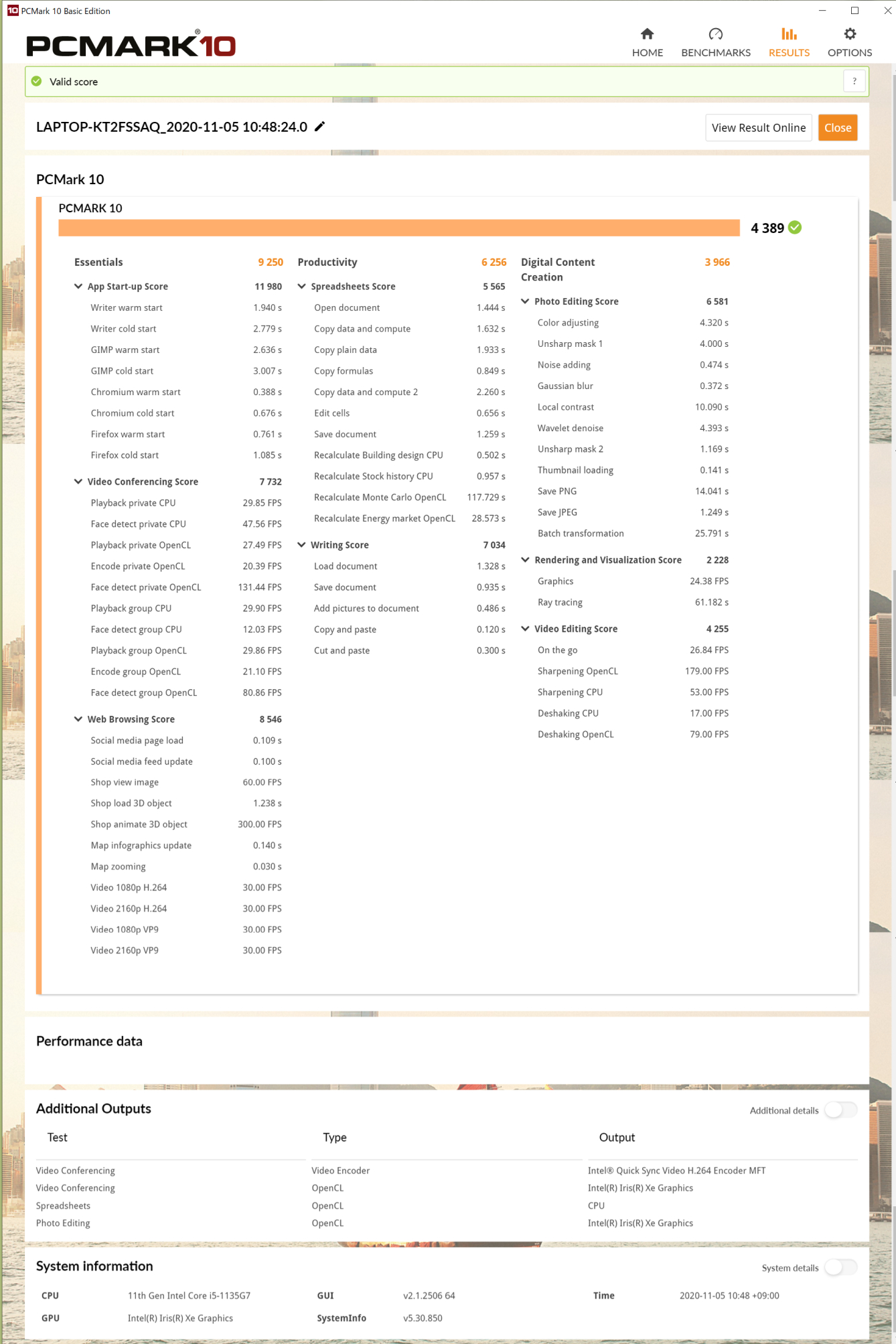

4.389 |

9.250 |

6.256 |

3.966 |

3.966 |

| 90 |

ノート13.3 富士通 UH UH90/E3 Core i7-1165G7 SSD PCIe |

ノート13.3インチ |

9 |

2020/11/13 |

富士通 UH90/E3 |

富士通 |

UH |

SSD PCIe |

Core i7-1165G7 |

Intel |

4.503 |

9.337 |

6.428 |

4.119 |

4.119 |

| 400 |

ノート15.6 ダイナ AZ55/GB PAZ55GB-SND Core i7-8550U HDD 5400rpm |

ノート15.6インチ |

10 |

2018/10/12 |

ダイナ PAZ55GB-SND |

ダイナブック |

AZ55/GB |

HDD 5400rpm |

Core i7-8550U |

Intel |

1.178 |

2.440 |

1.639 |

1.112 |

1.112 |

| 220 |

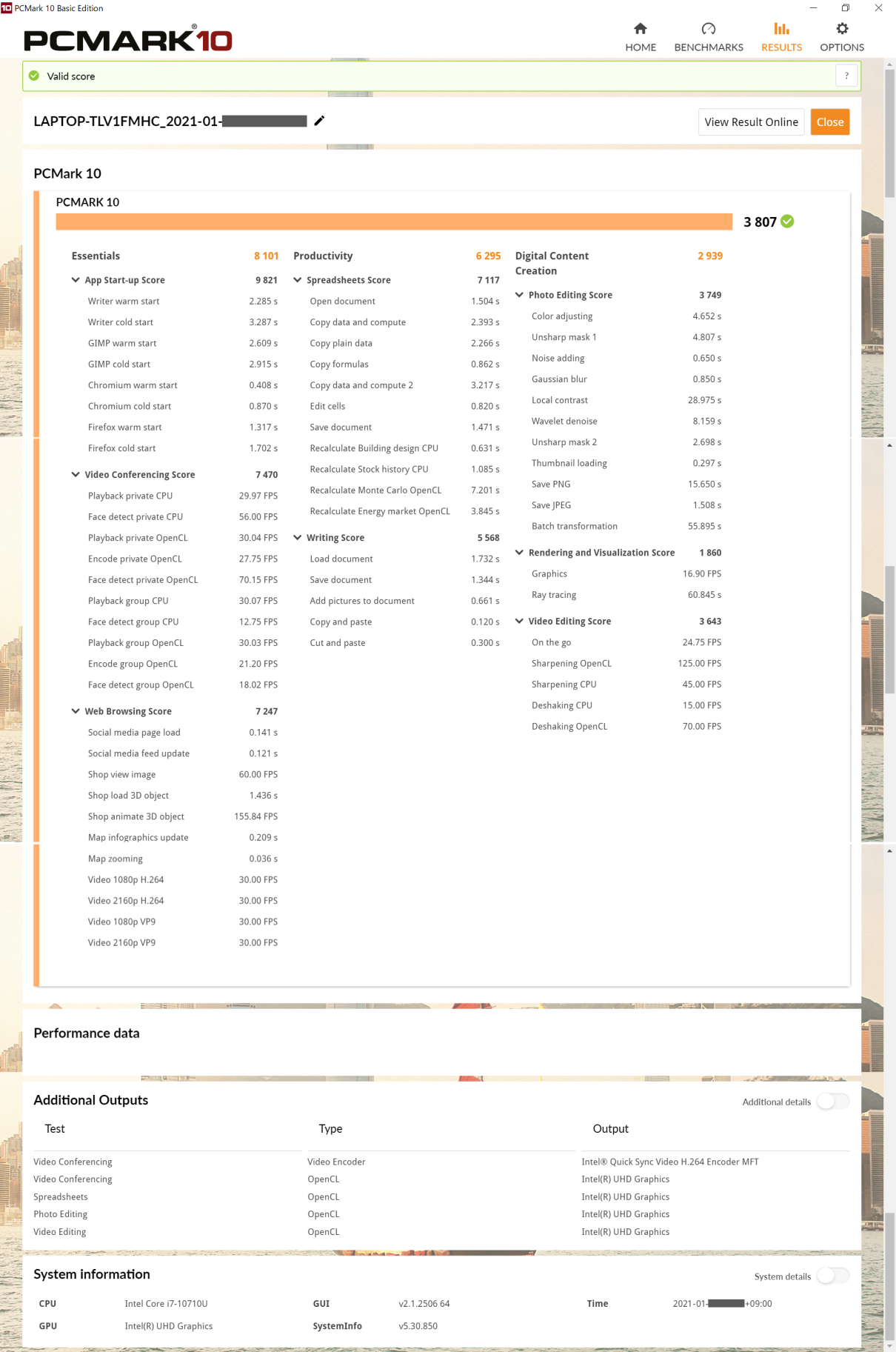

ノート13.3 ダイナ GZ83/M W6GZ83CMLB Core i7-10710U SSD PCIe |

ノート13.3インチ |

11 |

2020/01/21 |

ダイナ W6GZ83CMLB |

ダイナブック |

GZ83/M |

SSD PCIe |

Core i7-10710U |

Intel |

3.807 |

9.821 |

7.117 |

2.939 |

2.939 |

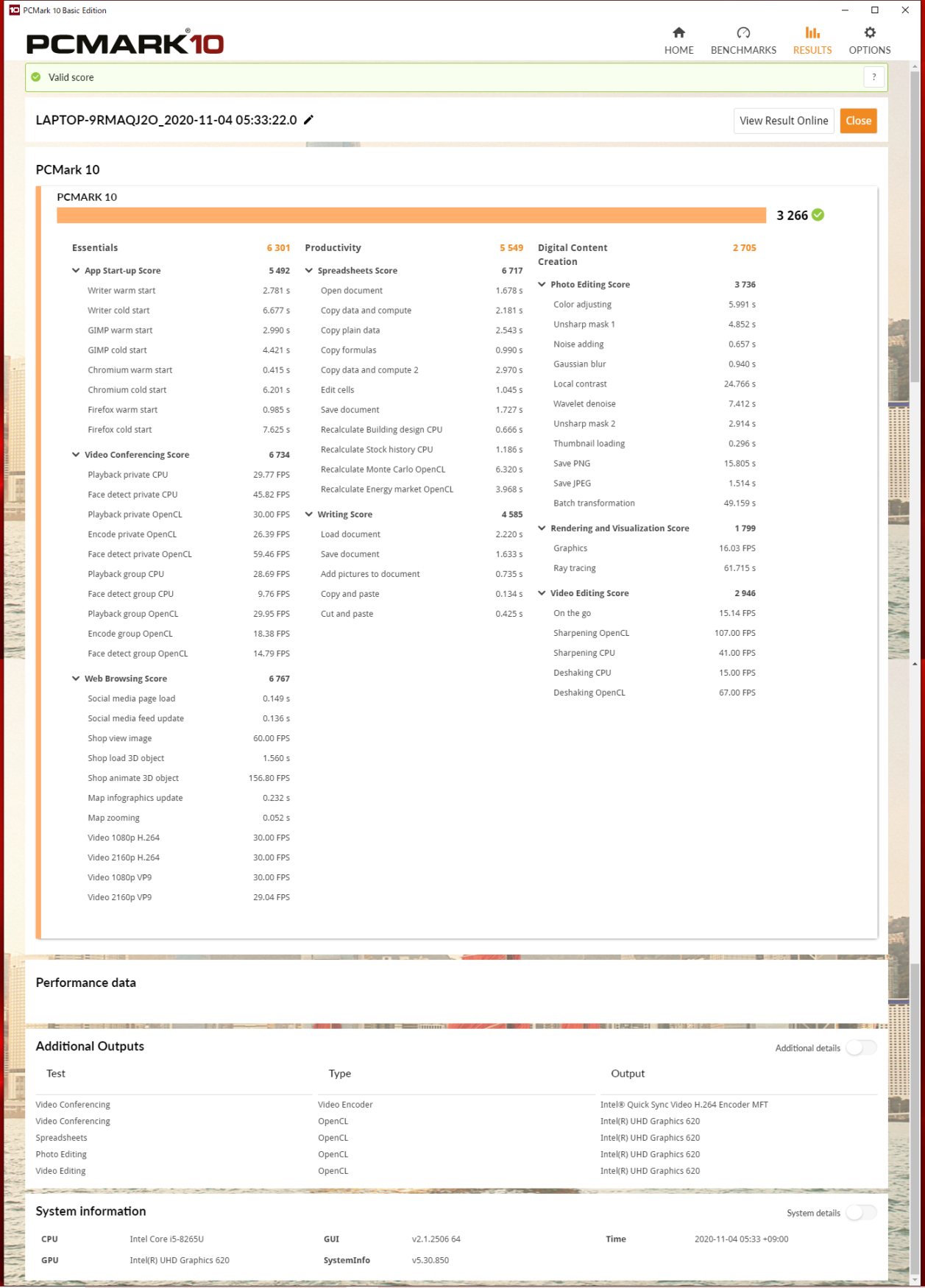

| 310 |

ノート15.6 ダイナ ZZ75/L W6ZZ75CLLC Core i5-8265U SSD SATA |

ノート15.6インチ |

14 |

2019/09/18 |

ダイナ W6ZZ75CLLC |

ダイナブック |

ZZ75/L |

SSD PCIe |

Core i5-8265U |

Intel |

3.266 |

6.301 |

5.549 |

2.705 |

2.705 |

| 160 |

ノート15.6 ダイナ PZ55/M W6PZ55CMBA Core i7-10510U SSD PCIe |

ノート15.6インチ |

15 |

2020/03/26 |

ダイナ W6PZ55CMBA |

ダイナブック |

PZ55/M |

SSD PCIe |

Core i7-10510U |

Intel |

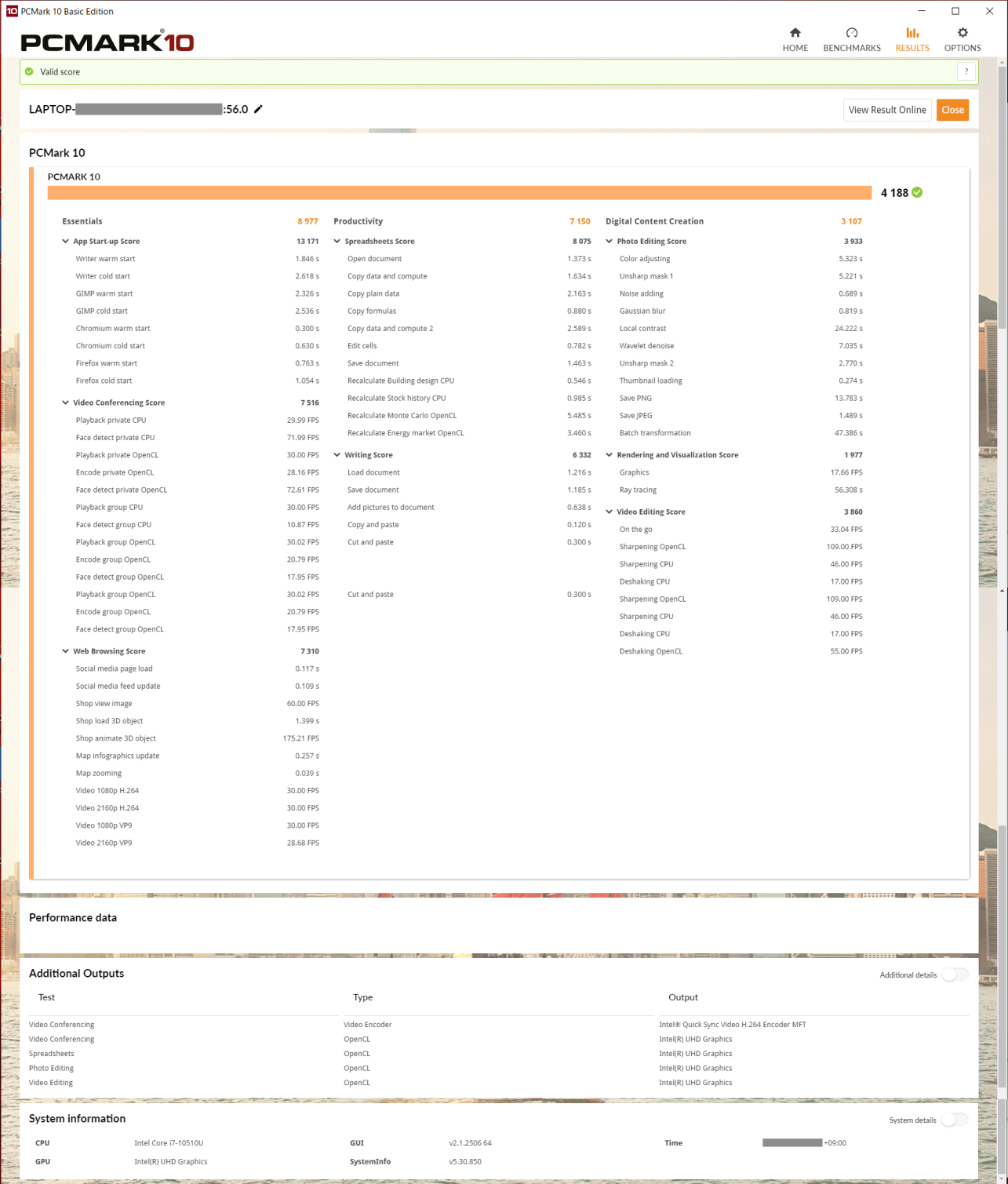

4.188 |

8.977 |

7.150 |

3.107 |

3.107 |

| 130 |

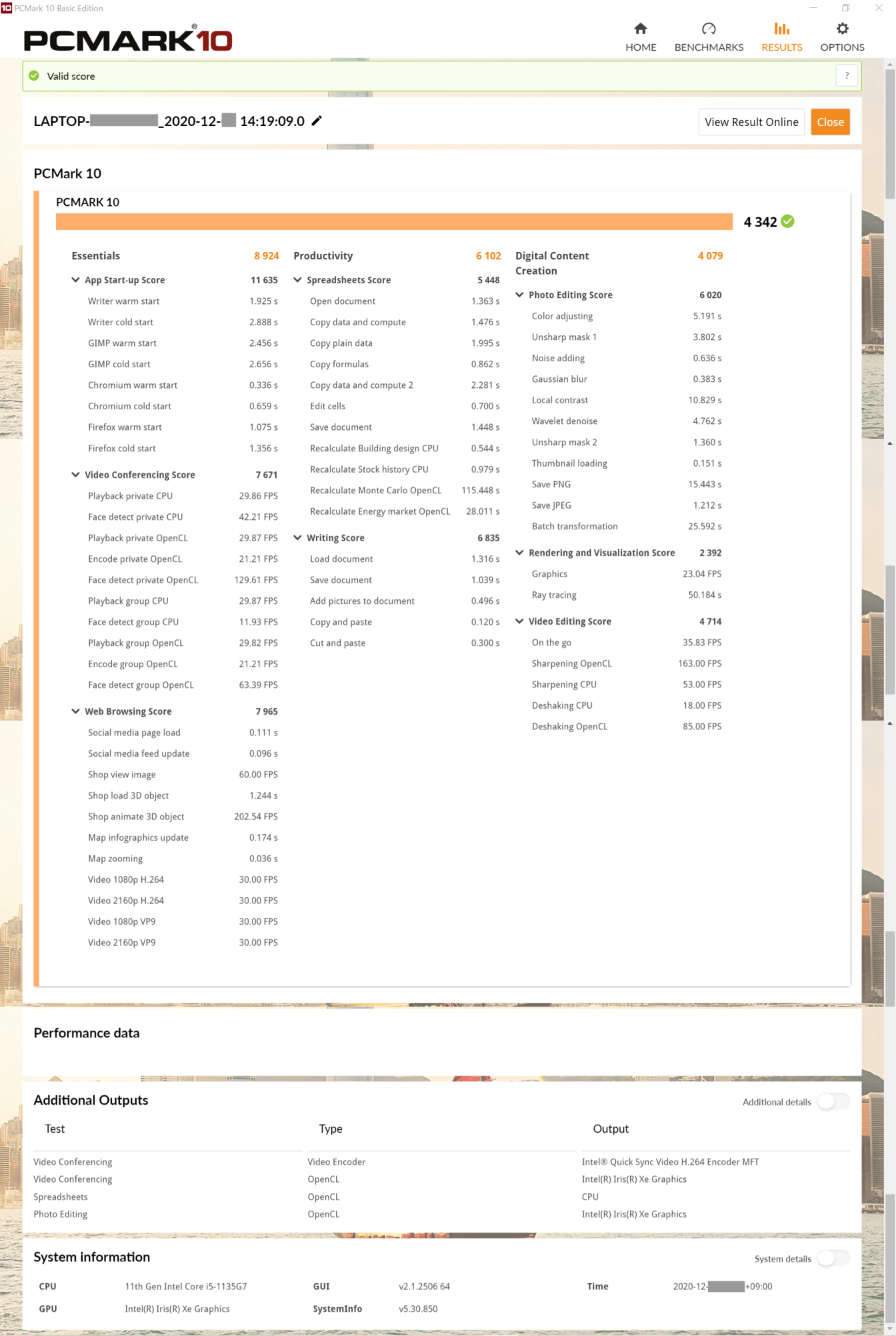

ノート13.3 ダイナ VZ/HP W6VHP5BZBL Core i5-1135G7 SSD PCIe |

ノート13.3インチ |

17 |

2020/11/19 |

ダイナ W6VHP5BZBL |

ダイナブック |

VZ/HP |

SSD PCIe |

Core i5-1135G7 |

Intel |

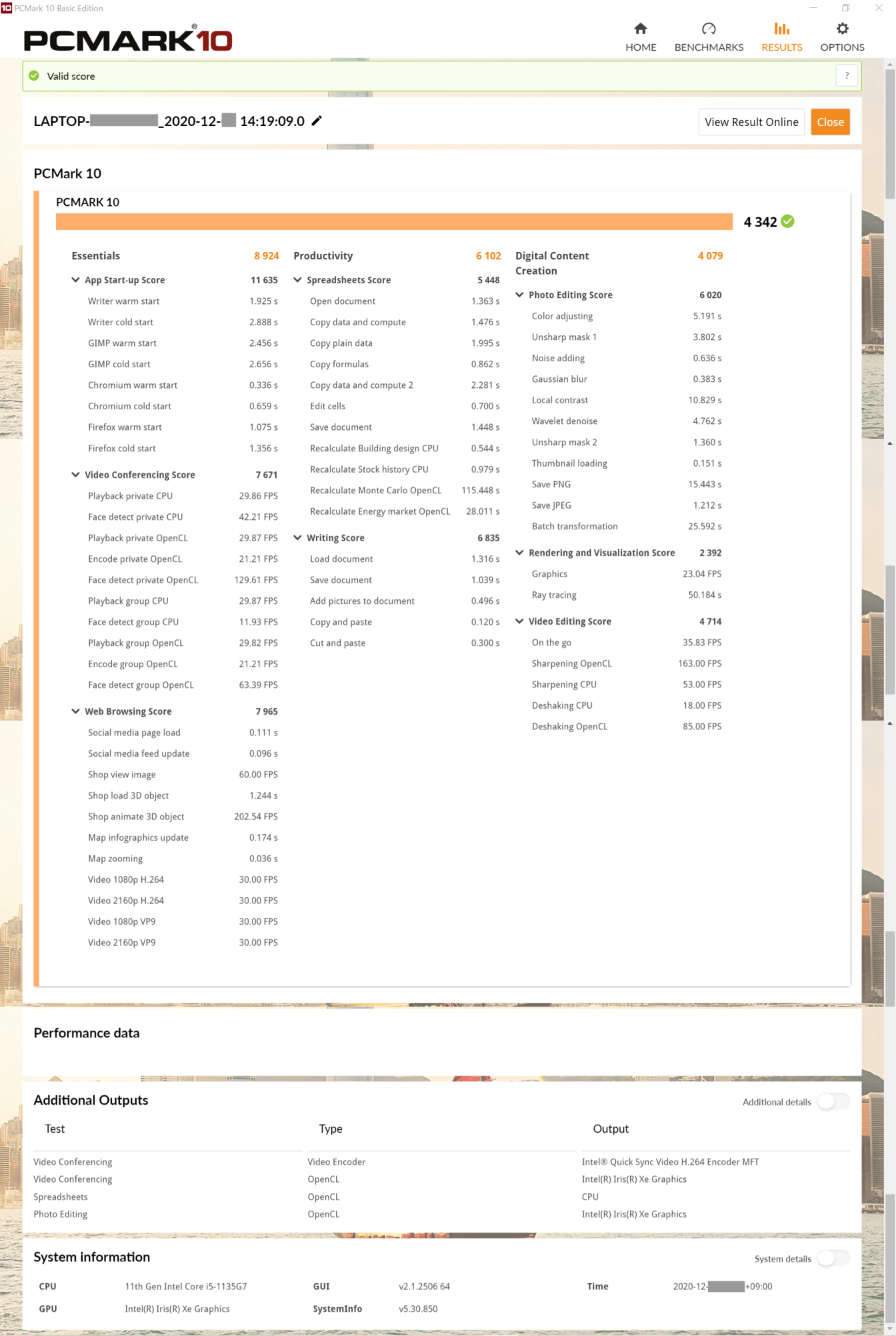

4.342 |

8.924 |

6.102 |

4.079 |

4,079 |

| 120 |

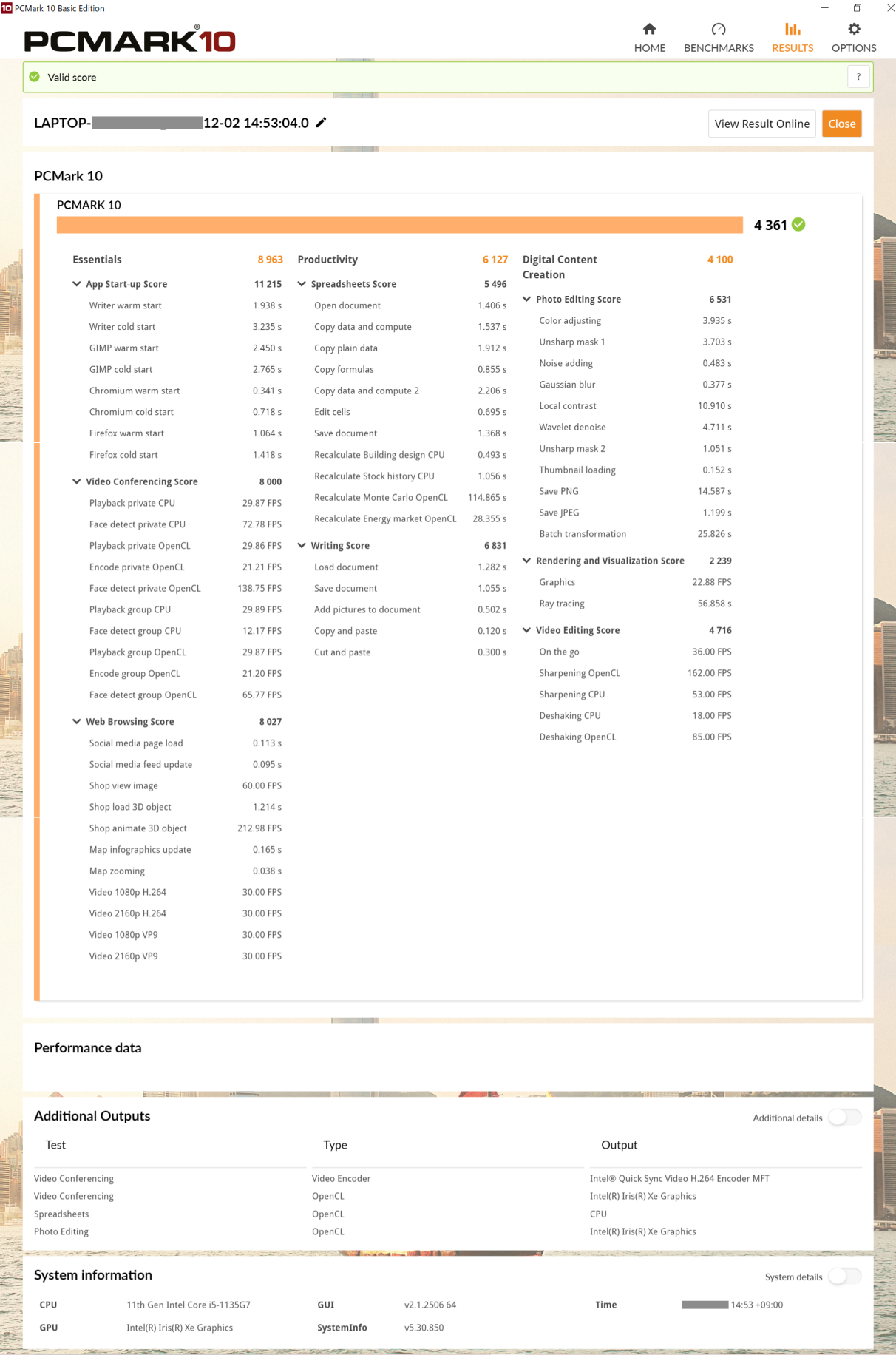

ノート15.6 ダイナ PZ/HP W6PHP5CZBB Core i5-1135G7 SSD PCIe |

ノート15.6インチ |

18 |

2020/11/18 |

ダイナ W6PHP5CZBB |

ダイナブック |

PZ/HP |

SSD PCIe |

Core i5-1135G7 |

Intel |

4.361 |

8.963 |

6.127 |

4.100 |

4,100 |

| 50 |

ノート13.3 ダイナ VZ/HP W6VHP7CZBL Core i7-1165G7 SSD PCIe |

ノート13.3インチ |

19 |

2020/11/12 |

ダイナ W6VHP7CZBL |

ダイナブック |

VZ/HP |

SSD PCIe |

Core i7-1165G7 |

Intel |

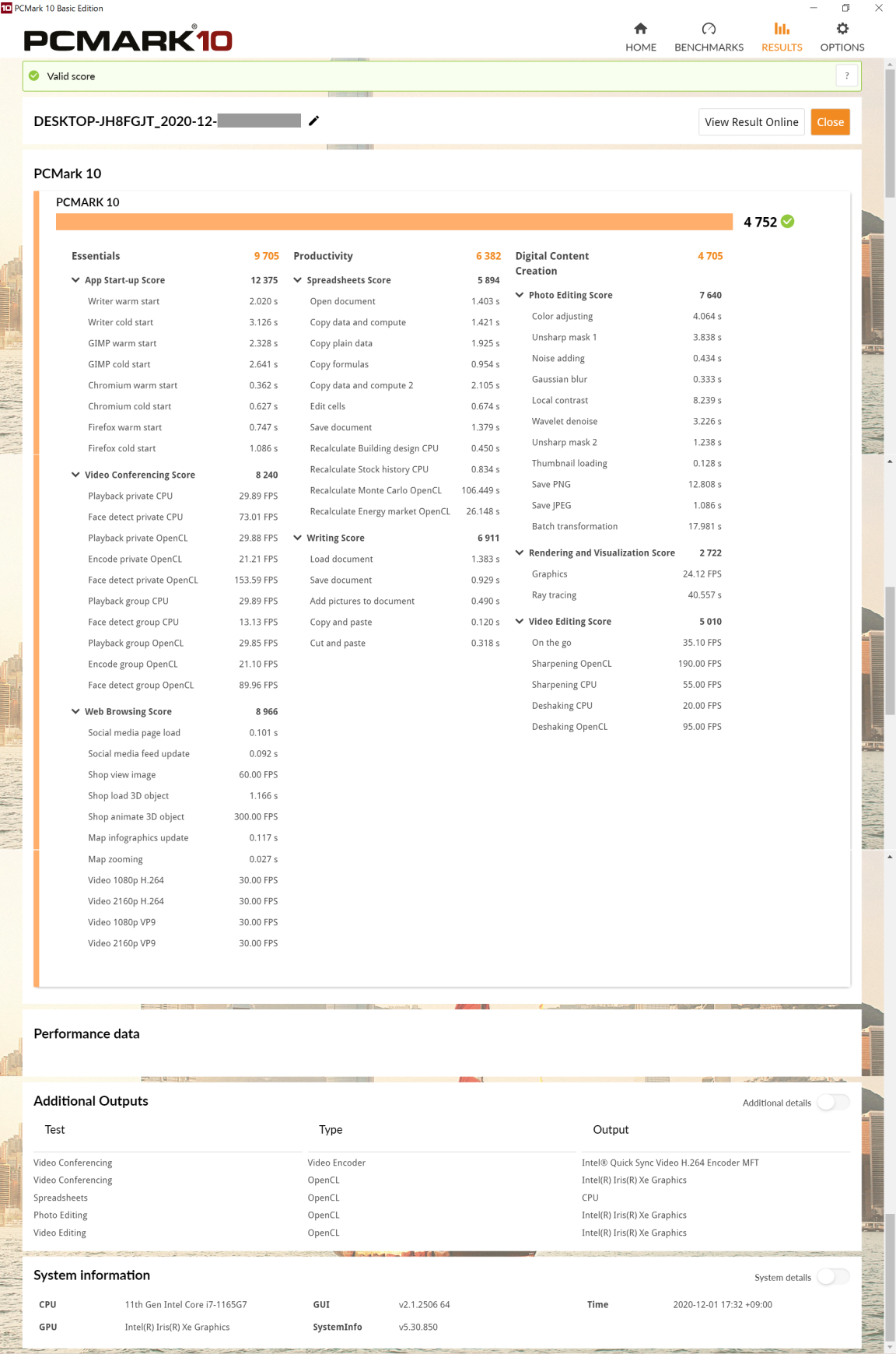

4.752 |

9.705 |

6.382 |

4.705 |

4,705 |

| 140 |

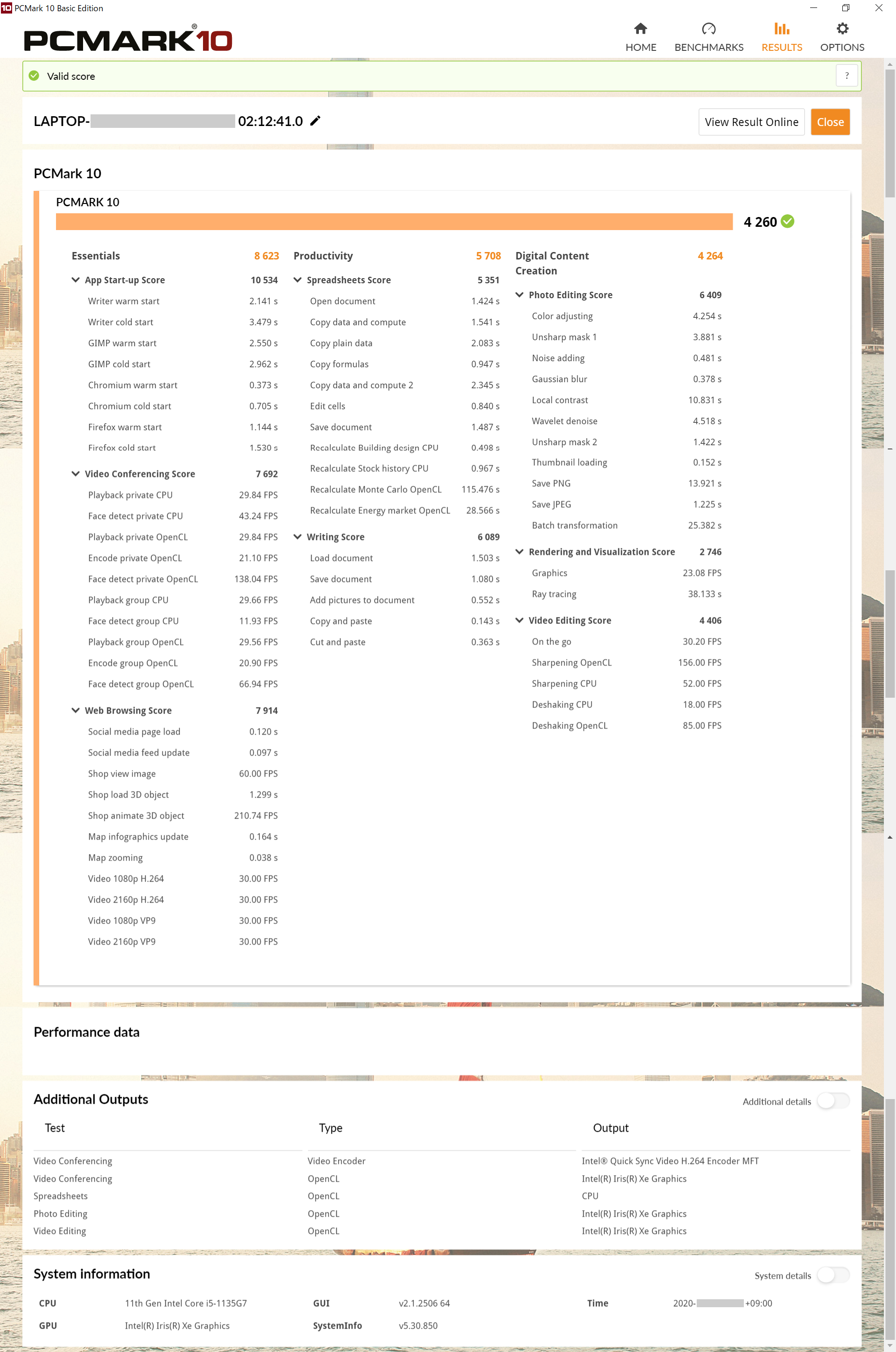

ノート13.3 ダイナ GZ/HP W6GHP5CZBW Core i5-1135G7 SSD PCIe |

ノート13.3インチ |

20 |

2020/11/20 |

ダイナ W6GHP5CZBW |

ダイナブック |

GZ/HP |

SSD PCIe |

Core i5-1135G7 |

Intel |

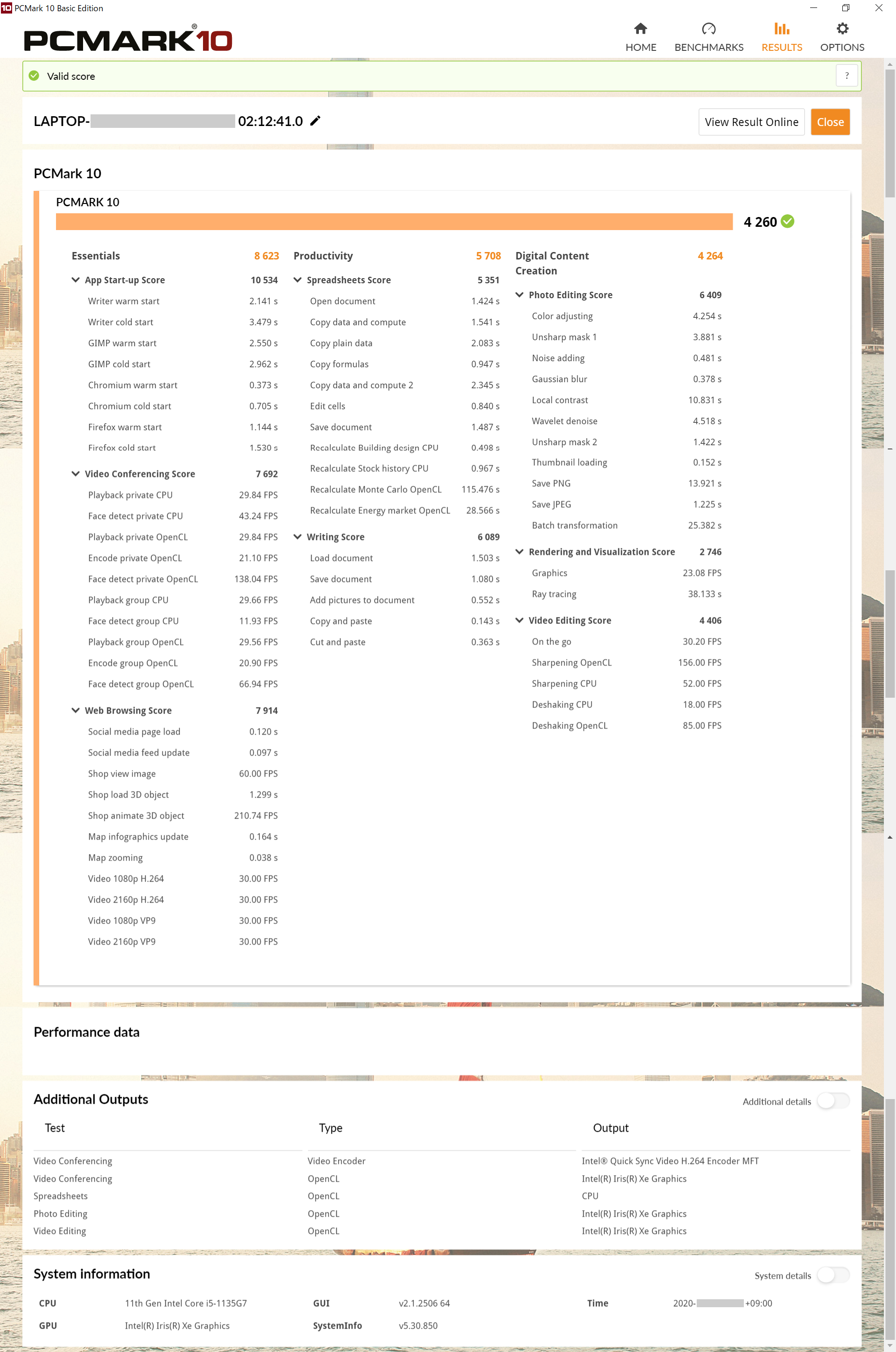

4.260 |

8.623 |

5.708 |

4.264 |

4,264 |

| 69 |

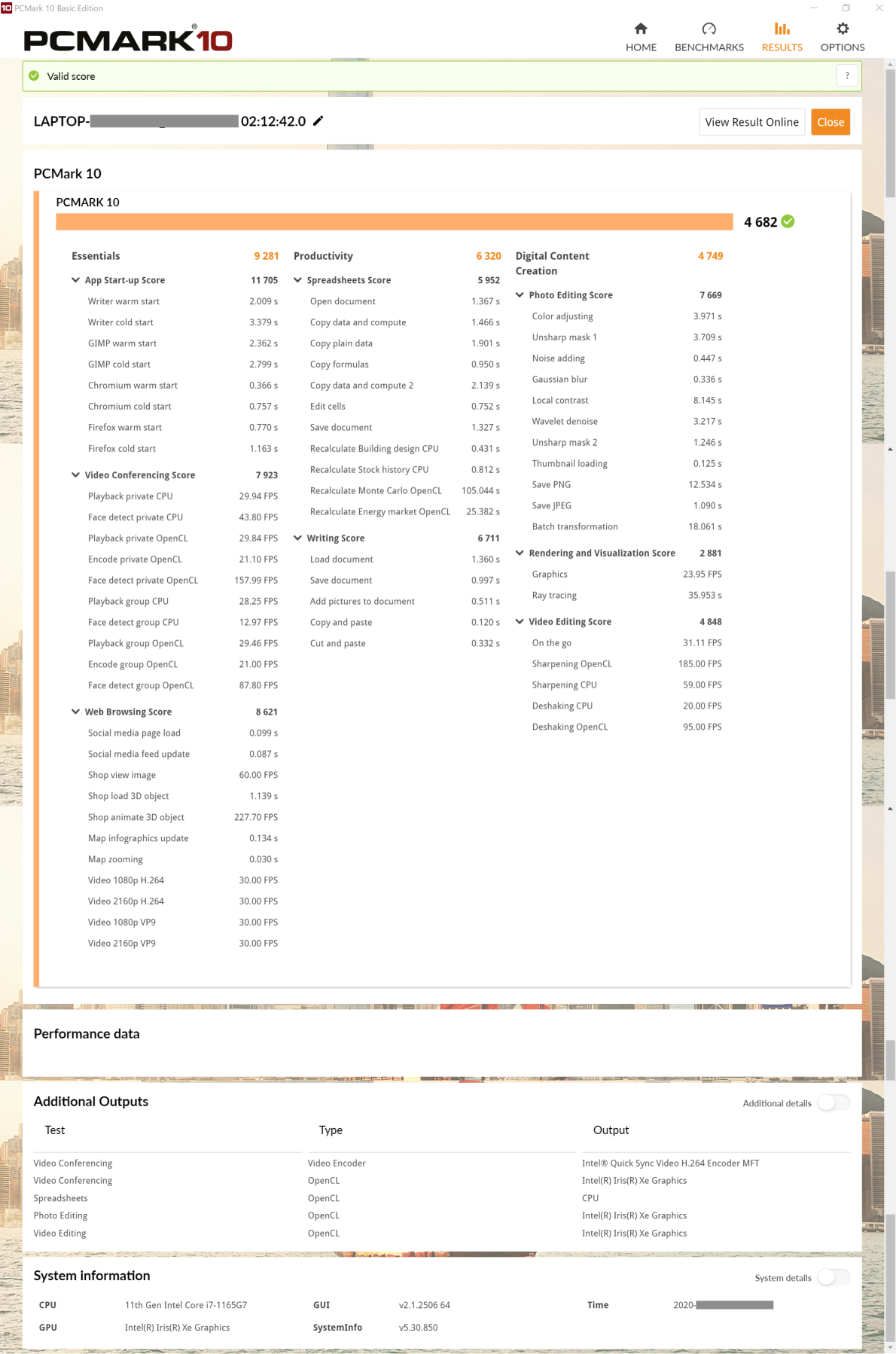

ノート13.3 ダイナ GZ/HP W6GHP7CZEL Core i7-1165G7 SSD PCIe |

ノート13.3インチ |

21 |

2020/11/16 |

ダイナ W6GHP7CZEL |

ダイナブック |

GZ/HP |

SSD PCIe |

Core i7-1165G7 |

Intel |

4.682 |

9.281 |

6.320 |

4.749 |

4,749 |

| 180 |

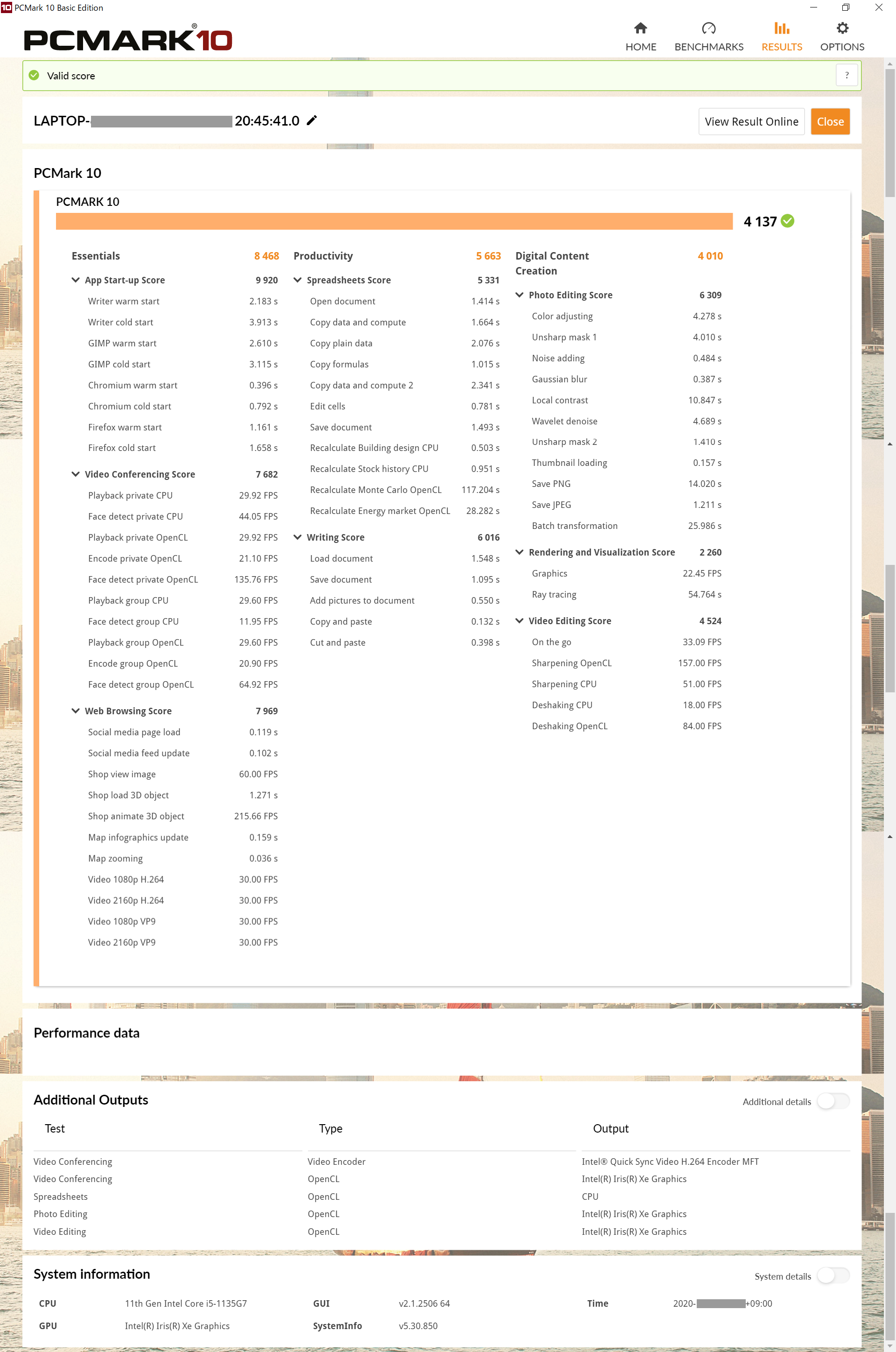

ノート13.3 ダイナ SZ/HP W6SHP5CZAL Core i5-1135G7 SSD PCIe |

ノート13.3インチ |

22 |

2020/12/11 |

ダイナ W6SHP5CZAL |

ダイナブック |

SZ/HP |

SSD PCIe |

Core i5-1135G7 |

Intel |

4.137 |

8.468 |

5.663 |

4.010 |

4,010 |

| 150 |

ノート13.3 ダイナ SZ/HP W6SHP7CZAR Core i7-1165G7 SSD PCIe |

ノート13.3インチ |

23 |

2020/12/11 |

ダイナ W6SHP7CZAR |

ダイナブック |

SZ/HP |

SSD PCIe |

Core i7-1165G7 |

Intel |

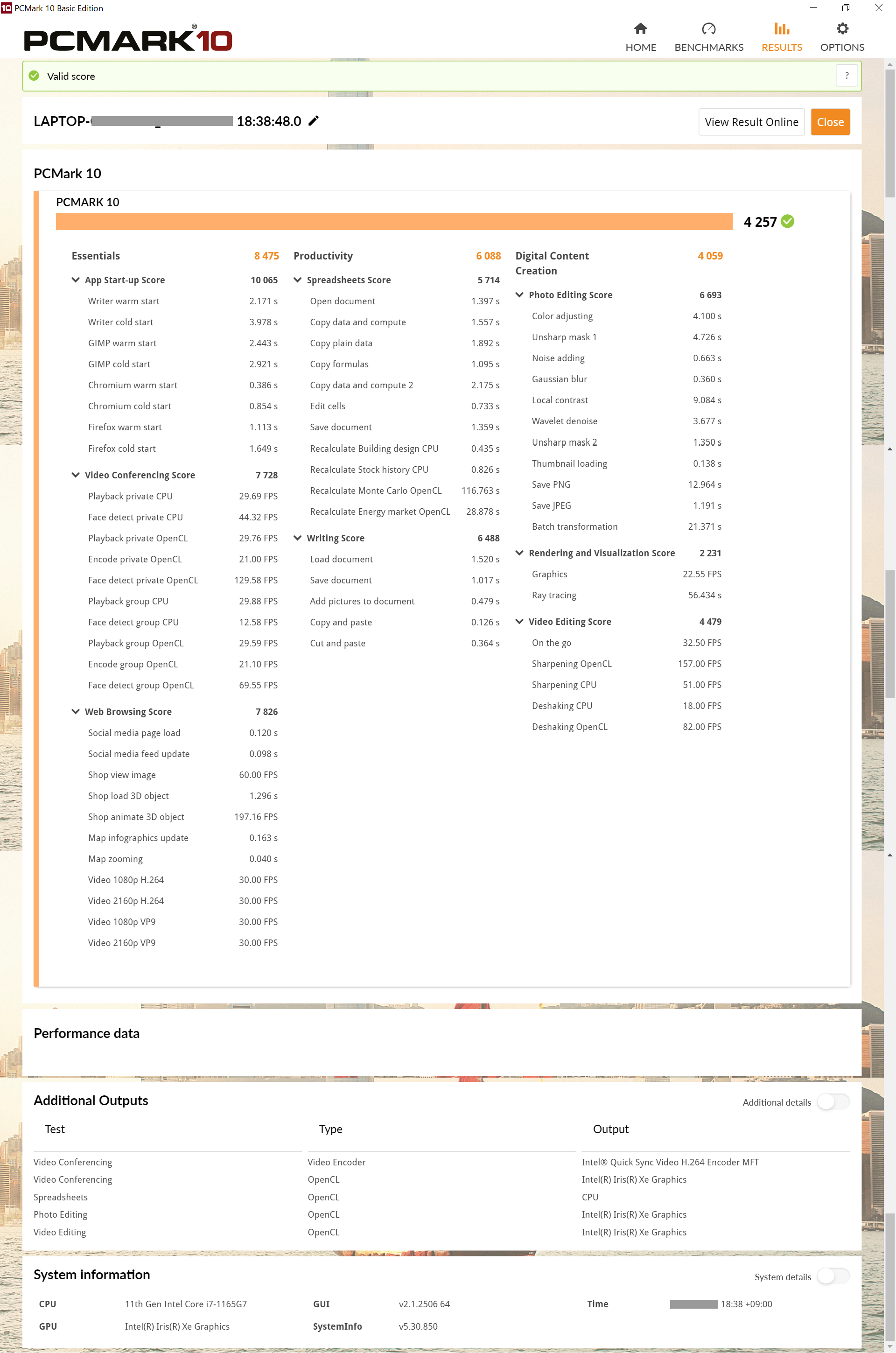

4.257 |

8.475 |

6.088 |

4.059 |

4,059 |

| 270 |

ノート14 Lenovo S340 81NB0029JP Ryzen 5 3500U SSD PCIe |

ノート14インチ |

24 |

2019/05/21 |

Lenovo 81NB0029JP |

Lenovo |

S340 |

SSD PCIe |

Ryzen 5 3500U |

AMD |

3.525 |

7.194 |

4.825 |

3.425 |

3,425 |

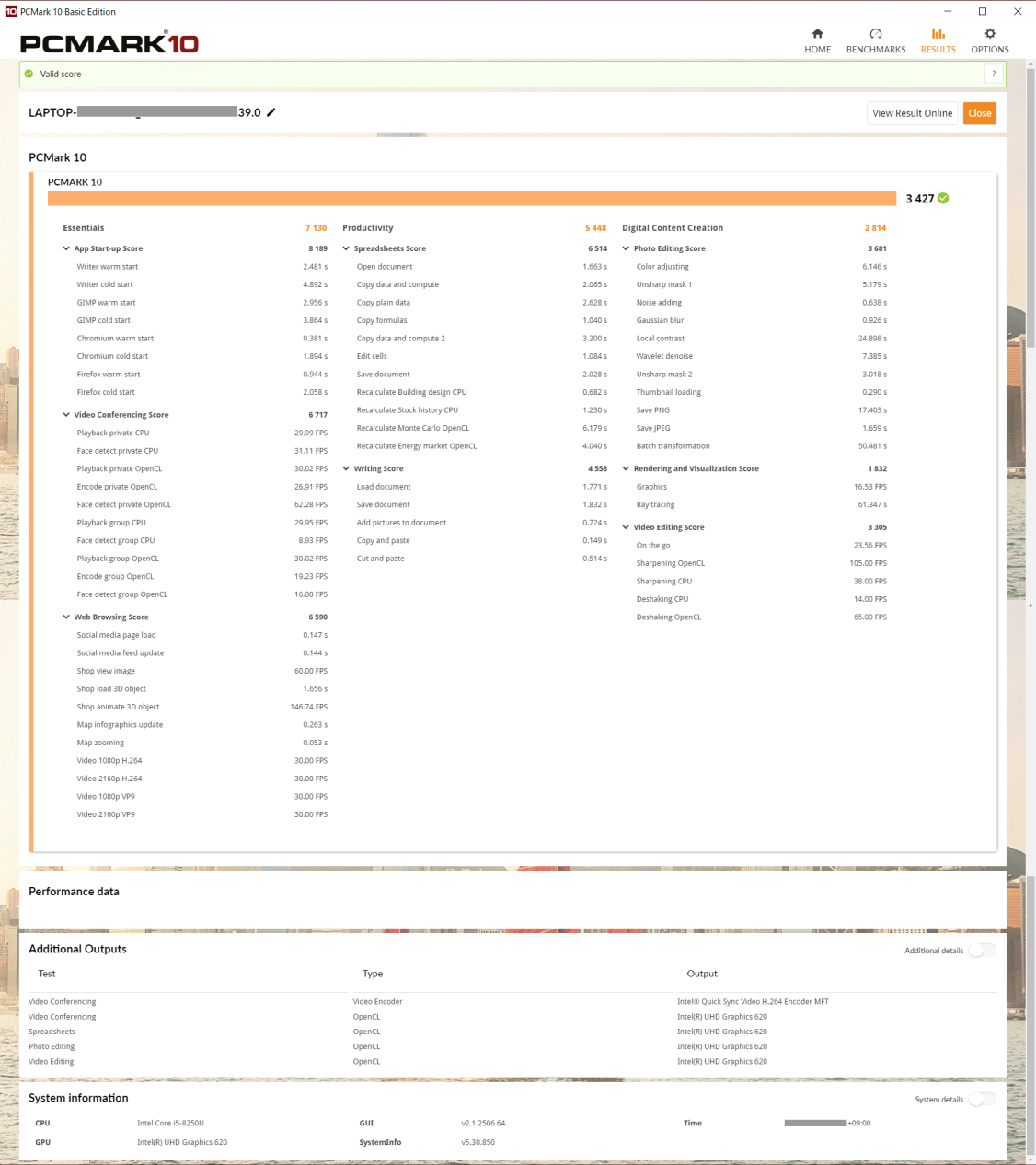

| 300 |

ノート15.6 ダイナ AZ45/GB PAZ45GB-SNL(2) Core i5-8250U SSHD |

ノート15.6インチ |

25 |

2019/04/10 |

ダイナ PAZ45GB-SNL(2回目) |

ダイナブック |

AZ45/GB |

SSHD |

Core i5-8250U |

Intel |

3.427 |

7.161 |

5.426 |

2.811 |

2,811 |

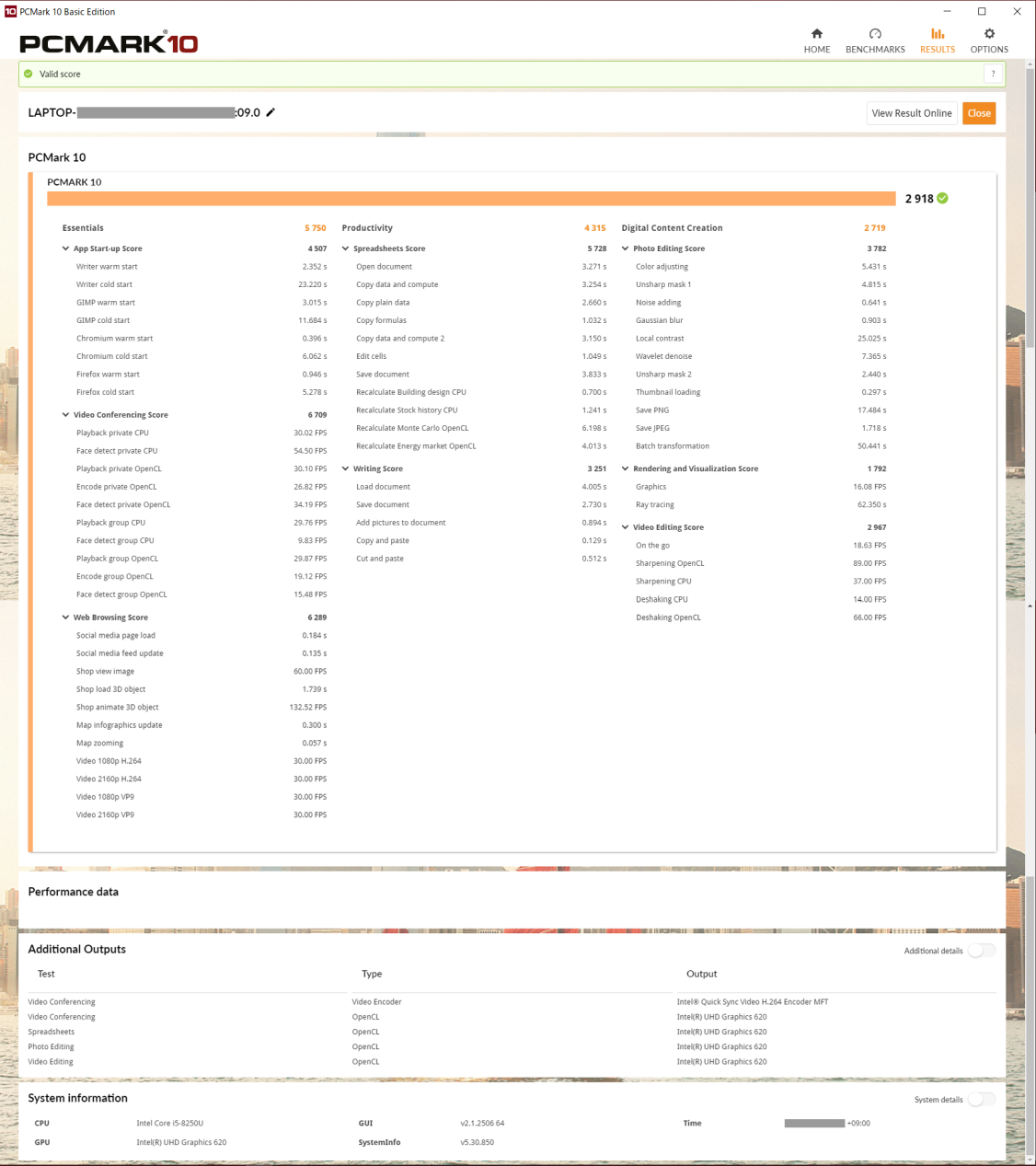

| 340 |

ノート15.6 ダイナ AZ45/GB PAZ45GB-SNL(1) Core i5-8250U SSHD |

ノート15.6インチ |

26 |

2019/04/10 |

ダイナ PAZ45GB-SNL(1) |

ダイナブック |

AZ45/GB |

SSHD |

Core i5-8250U |

Intel |

2.918 |

5.750 |

4.315 |

2.719 |

2,719 |

| 280 |

ノート12.5 ダイナ VZ62/J PVZ62JL-NNA Core i5-8250U SSD SATA |

ノート12.5インチ |

27 |

2019/02/08 |

ダイナ PVZ62JL-NNA |

ダイナブック |

VZ62/J |

SSD SATA |

Core i5-8250U |

Intel |

3.474 |

7.898 |

4.998 |

2.883 |

2,883 |

| 260 |

ノート13.3 ダイナ GZ73/M W6GZ73CMWB Core i5-10210U SSD SATA |

ノート13.3インチ |

28 |

2020/01/23 |

ダイナ W6GZ73CMWB |

ダイナブック |

GZ73/M |

SSD SATA |

Core i5-10210U |

Intel |

3.617 |

7.322 |

6.318 |

2.779 |

2,779 |

| 240 |

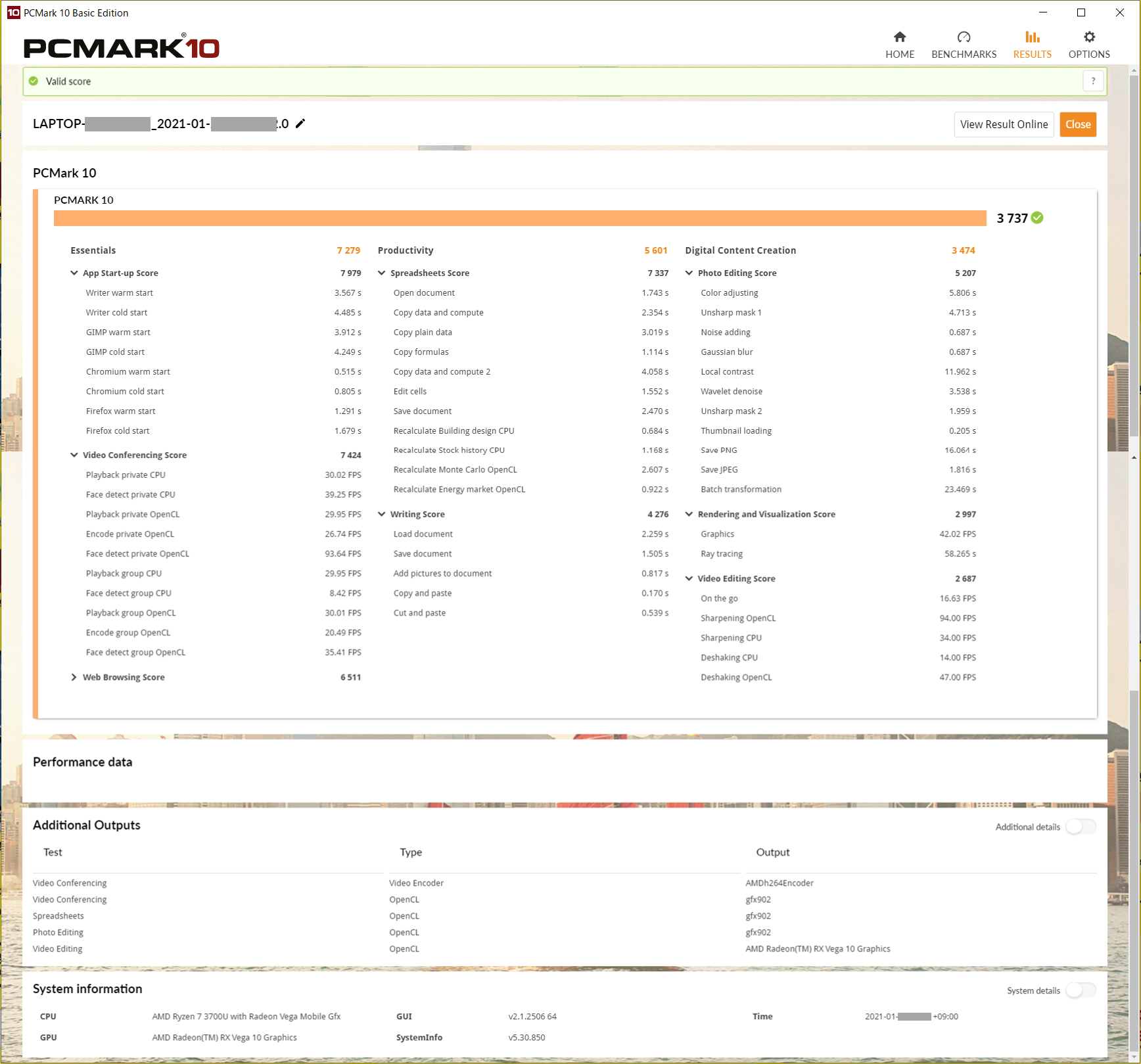

ノート15.6 ASUS VivoBook 15 X512DA X512DA-BQ1136TS Ryzen 7 3700U SSD PCIe |

ノート15.6インチ |

29 |

2020/04/16 |

ASUS X512DA-BQ1136TS |

ASUS |

VivoBook 15 X512DA |

SSD PCIe |

Ryzen 7 3700U |

AMD |

3.737 |

7.279 |

5.601 |

3.474 |

3,474 |

| 370 |

ノート13.3 ダイナ SZ73/L W6SZ73CLBB Core i5-8250U SSD SATA |

ノート13.3インチ |

30 |

2019/11/19 |

ダイナ W6SZ73CLBB |

ダイナブック |

SZ73/L |

SSD SATA |

Core i5-8250U |

Intel |

2.770 |

5.810 |

4.579 |

2.170 |

2,170 |

| 200 |

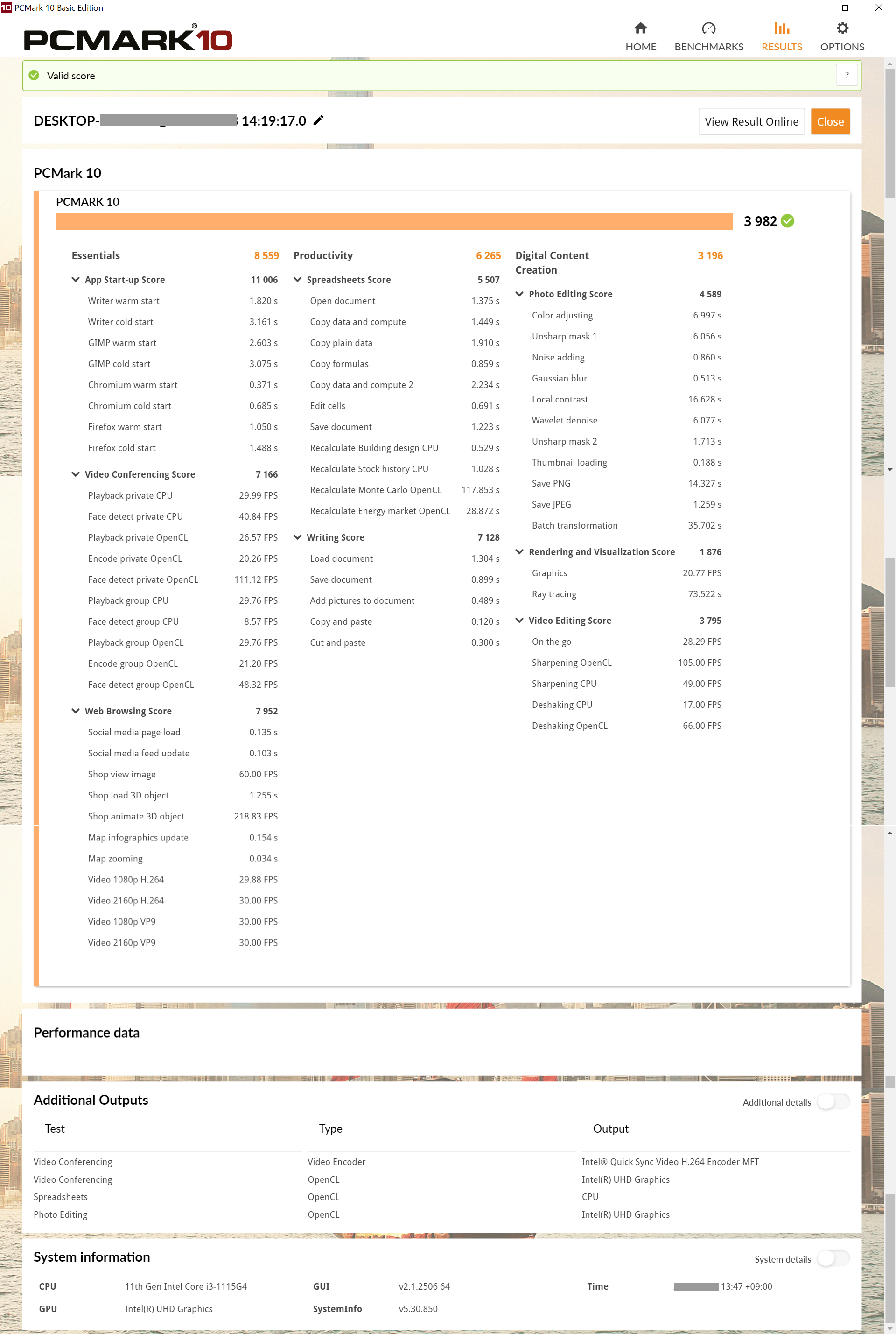

ノート13.3 DELL Inspiron 13 5301 MI533-AWHBCS Core i3-1115G4 SSD PCIe |

ノート13.3インチ |

31 |

2020/11/01 |

DELL MI533AWHBCS |

DELL |

Inspiron 13 5301 |

SSD PCIe |

Core i3-1115G4 |

Intel |

3.982 |

8.559 |

6.265 |

3.196 |

3,196 |

| 380 |

ノート15.6 DELL Inspiron 15 3505 NI315L-AWHBADM Athlon Silver 3050U SSD PCIe |

ノート15.6インチ |

32 |

2020/12/01 |

DELL NI315LAWHBADM |

DELL |

Inspiron 15 3505 |

SSD PCIe |

Athlon Silver 3050U |

AMD |

2.715 |

6.000 |

4.939 |

1.834 |

1,834 |

| 250 |

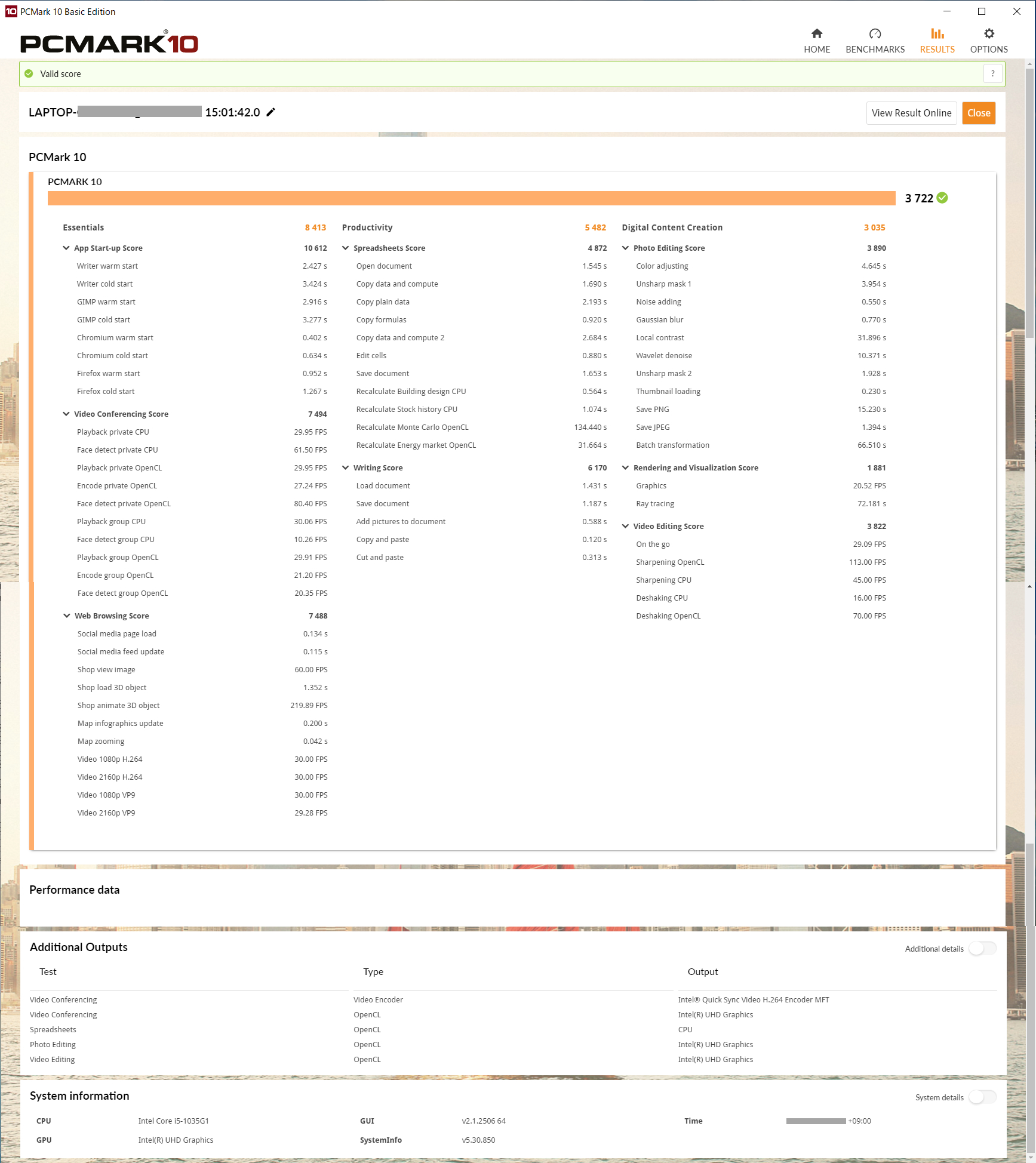

ノート13.3 HP ENVY13 aq1078TU Core i5-1035G1 SSD PCIe |

ノート13.3インチ |

33 |

2020/07/30 |

HP aq1078TU |

HP |

ENVY13 |

SSD PCIe |

Core i5-1035G1 |

Intel |

3.722 |

8.413 |

5.482 |

3.035 |

3,035 |

| 330 |

ノート13.3 HP 13 ENVY X360 ar0101AU Ryzen5 3500U SSD PCIe |

ノート13.3インチ |

34 |

2019/12/25 |

HP 13 ar0101AU |

HP |

ENVY X360 |

SSD PCIe |

Ryzen5 3500U |

AMD |

3.083 |

7.117 |

5.470 |

2.045 |

2,045 |

| 170 |

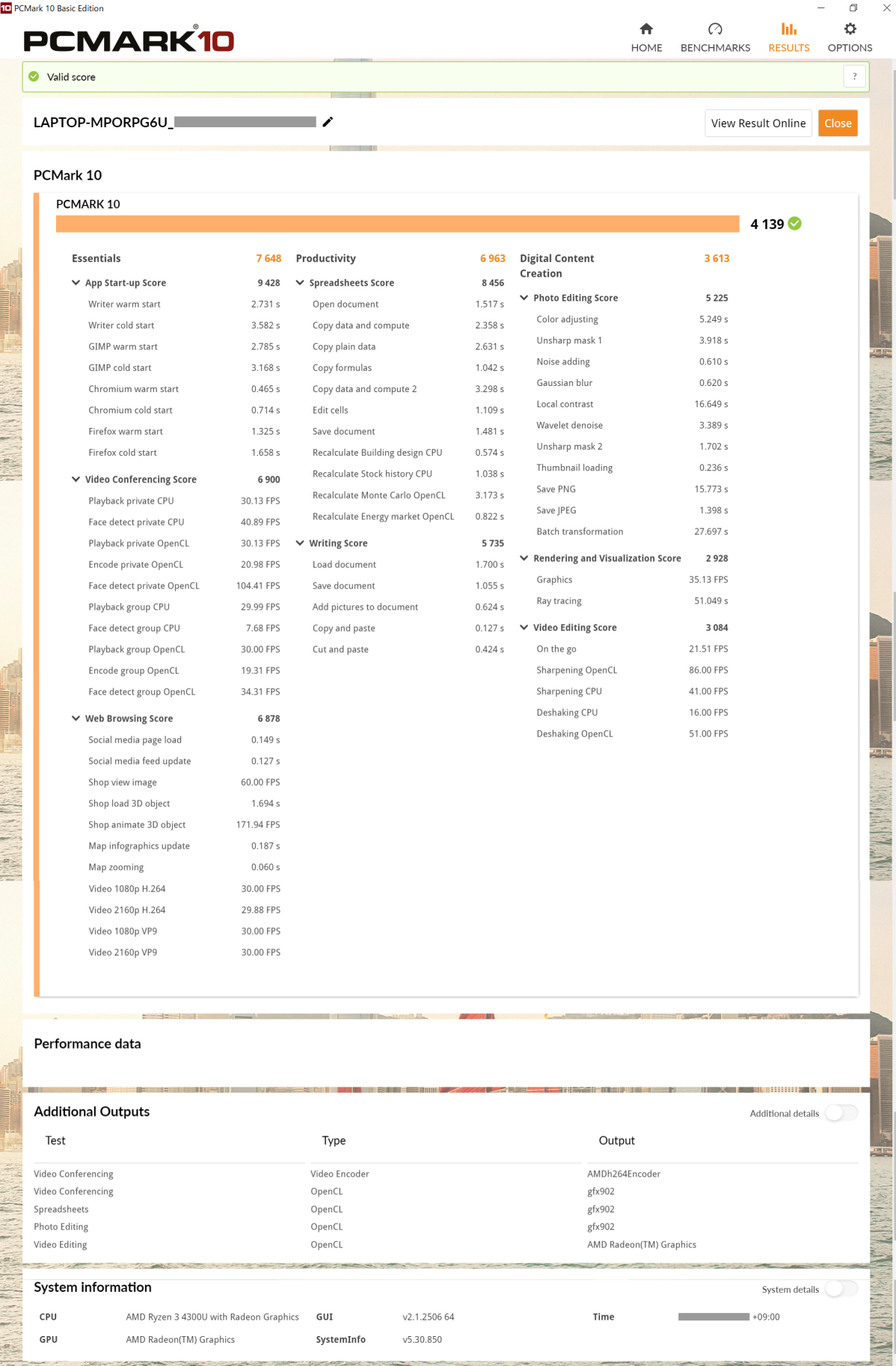

ノート15.6 Lenovo Slim 550(14) 81YM009CJP Ryzen3 4300U SSD PCIe |

ノート15.6インチ |

35 |

2020/09/04 |

Lenovo 81YM009CJP |

Lenovo |

Slim 550(14) |

SSD PCIe |

Ryzen3 4300U |

AMD |

4.139 |

7.648 |

6.963 |

3.613 |

3,613 |

| 40 |

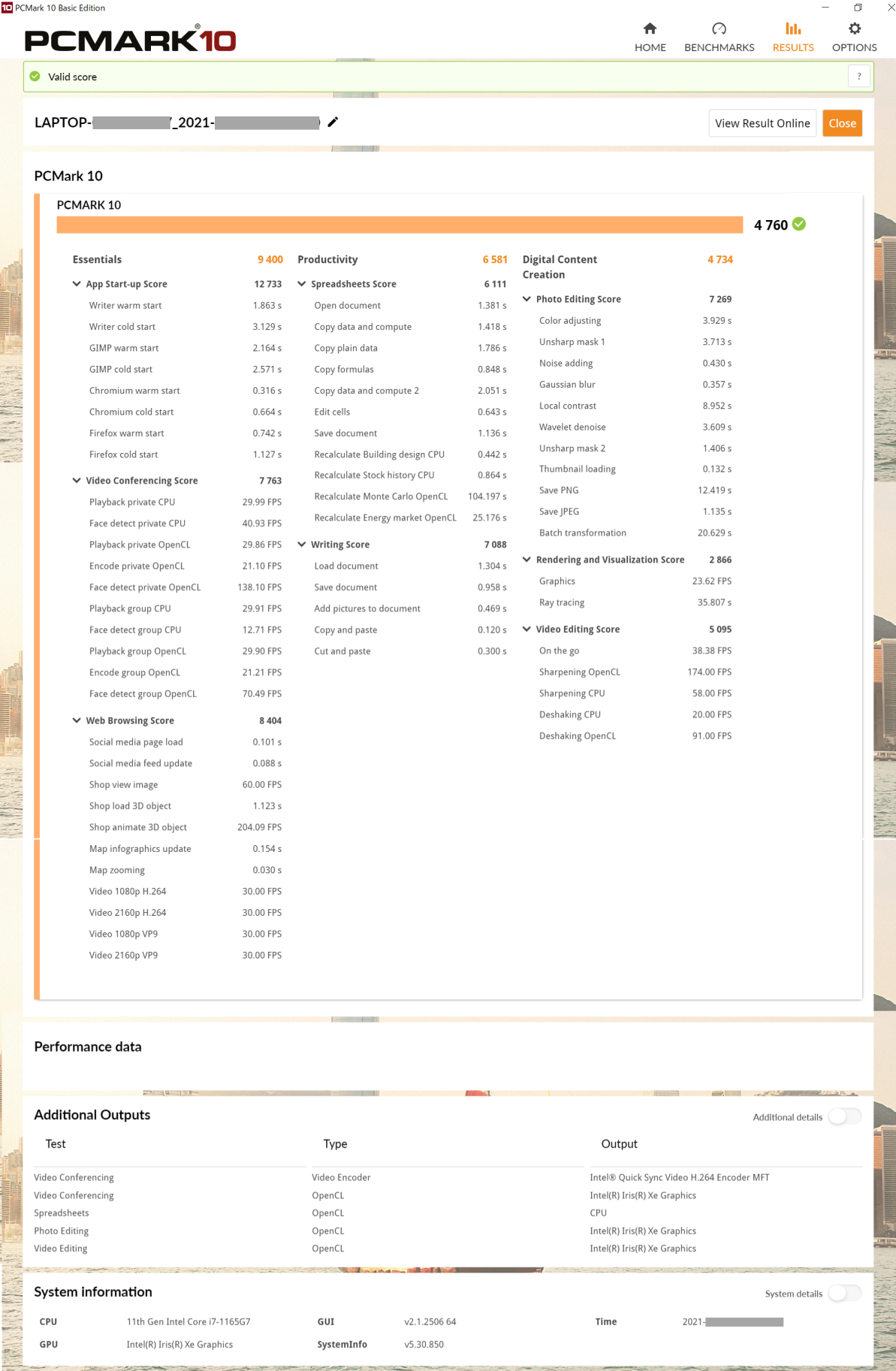

ノート15.6 ダイナ FZ/HP W6FHP7CZDS Core i7-1165G7 SSD PCIe |

ノート13.3インチ |

36 |

2020/12/27 |

ダイナ W6FHP7CZDS |

ダイナブック |

SZ/MS |

SSD PCIe |

Core i7-1165G7 |

Intel |

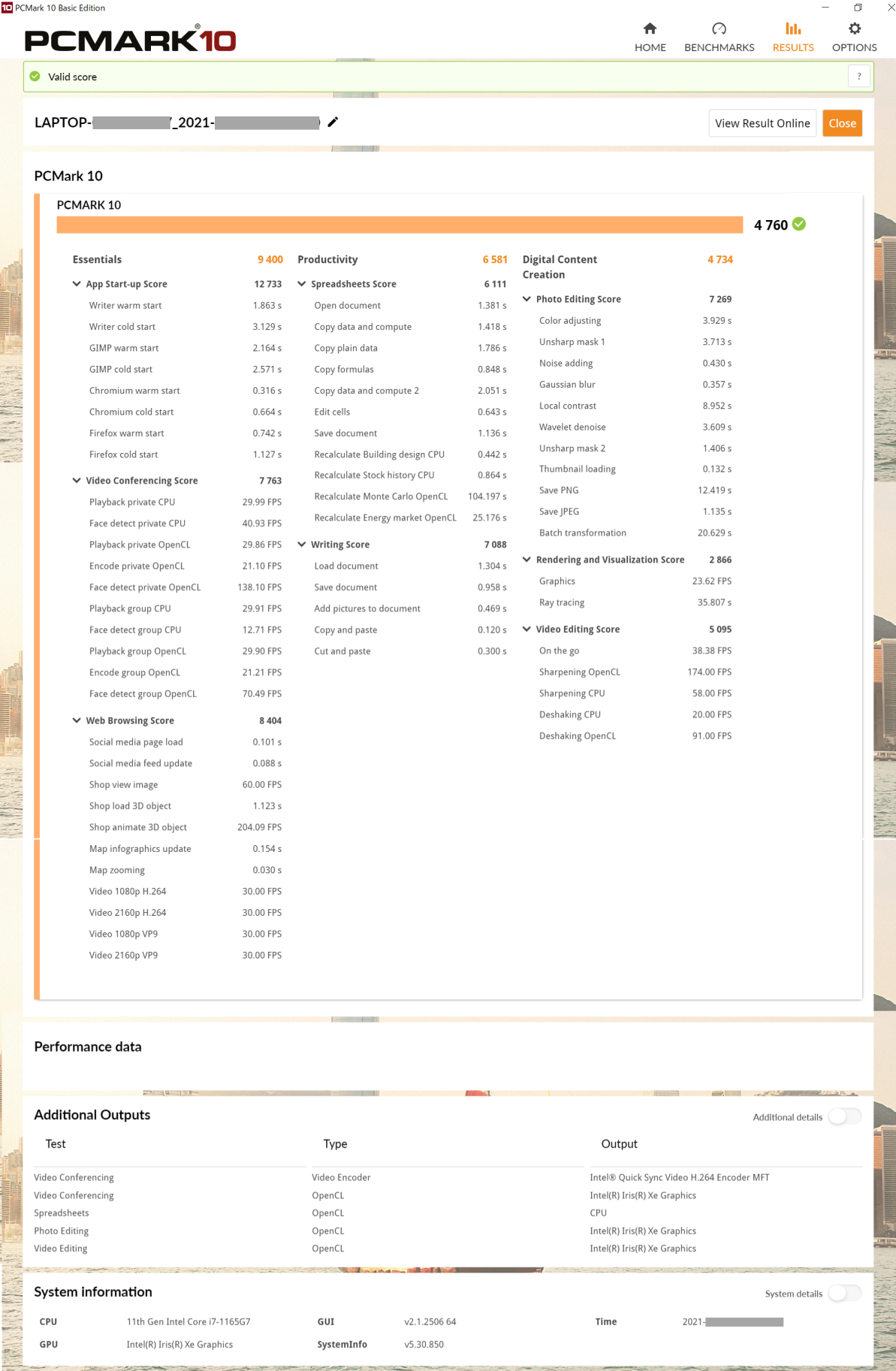

4.760 |

9.400 |

6.581 |

4.734 |

4,734 |

| 290 |

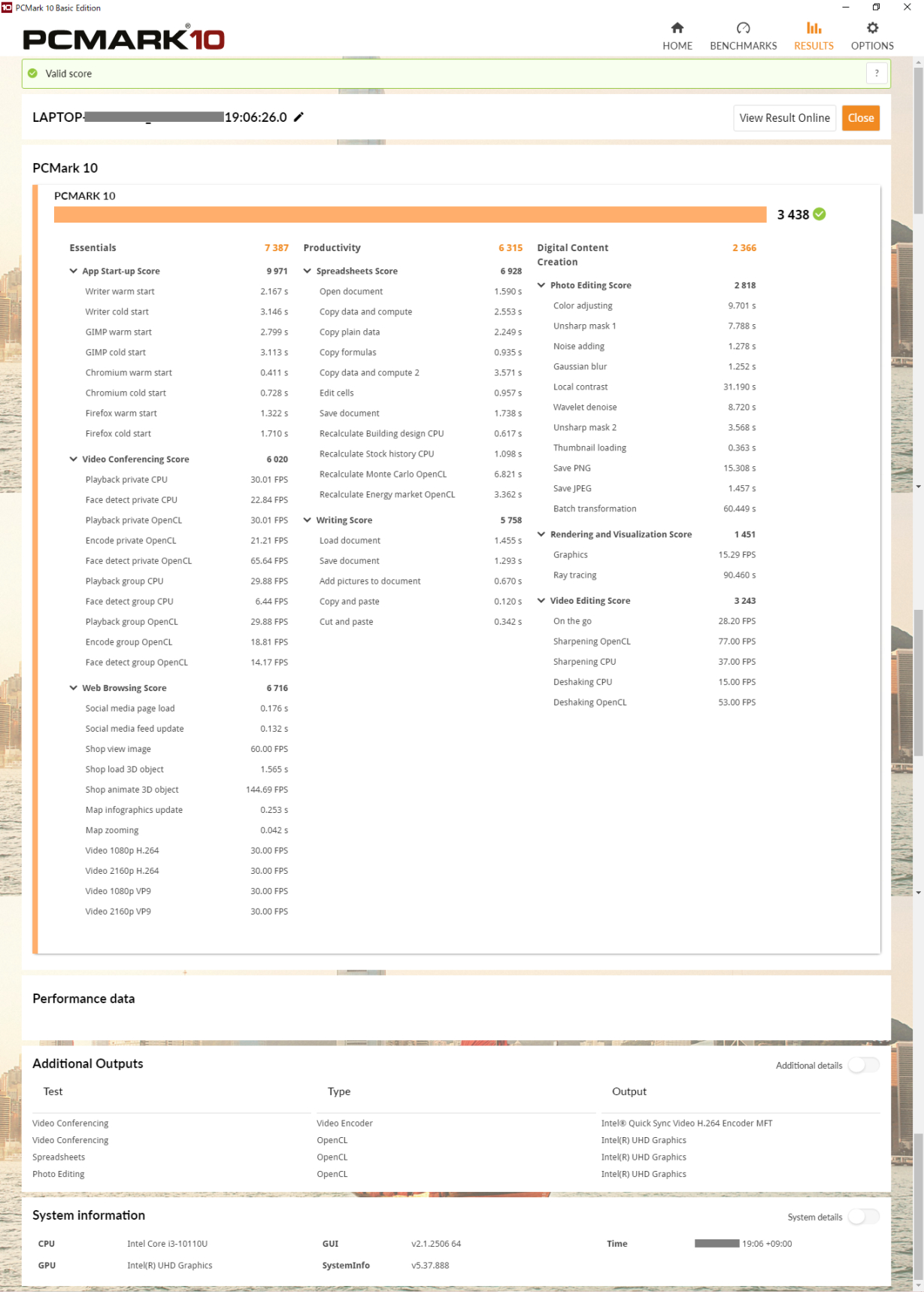

ノート15.6 ダイナ W6BZHR3CAB Core i3-10110U SSD PCIe |

ノート15.6インチ |

37 |

2021/01/27 |

ダイナ W6BZHR3CAB |

ダイナブック |

BZ/HR |

SSD PCIe |

Core i3-10110U |

Intel |

3.438 |

7.387 |

6.315 |

2.366 |

2,366 |

| 80 |

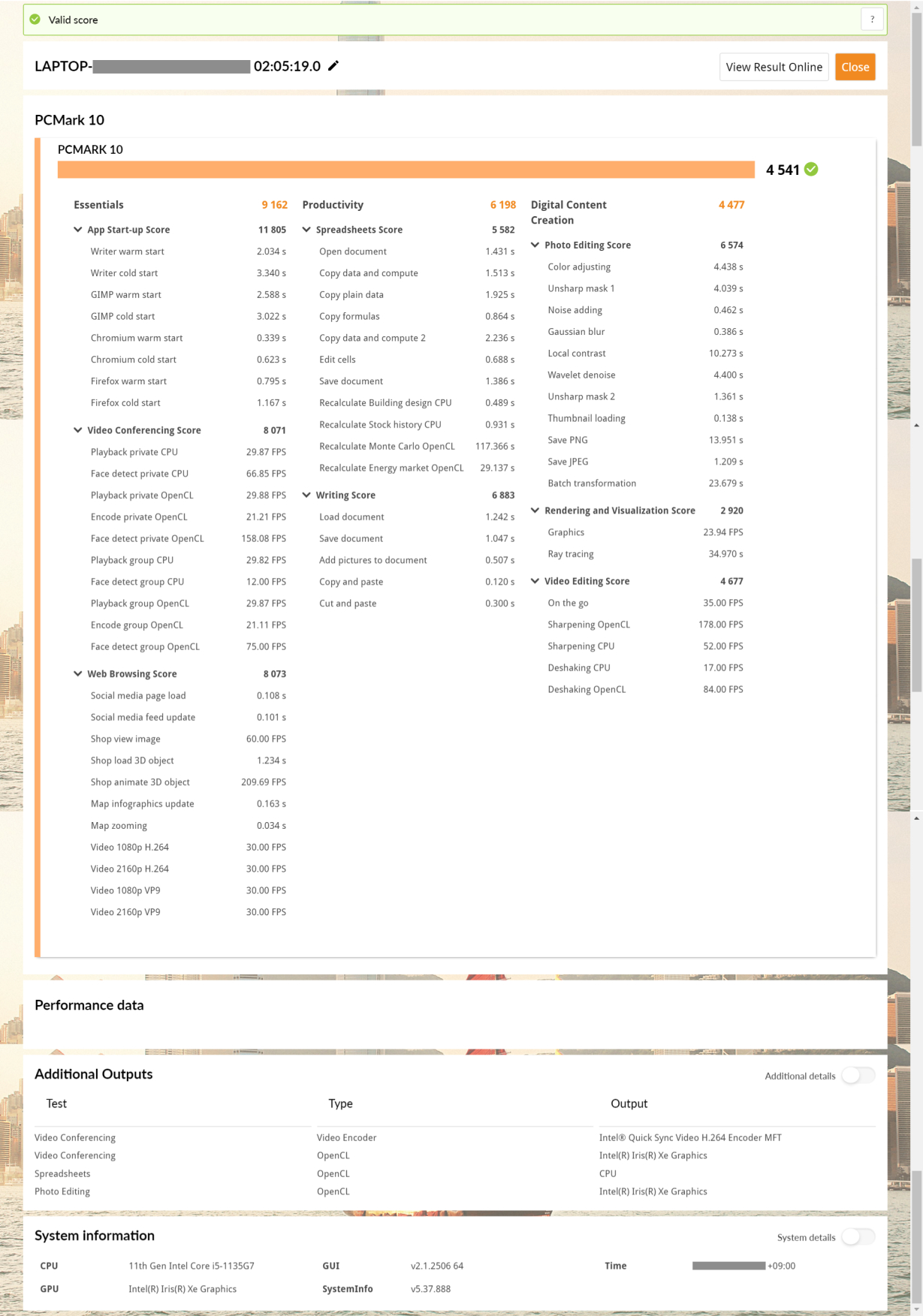

ノート15.6 ダイナ CZ/HP W6CHP5BZAW Core i5-1135G7 SSD PCIe Core i5-1135G7 SSD PCIe |

ノート15.6インチ |

38 |

2020/11/10 |

ダイナ W6CHP5BZAW |

ダイナブック |

CZ/HP |

SSD PCIe |

Core i5-1135G7 |

Intel |

4.541 |

9.162 |

6.198 |

4.477 |

4,477 |

| 100 |

ノート13.3 NEC Direct PM PC-GN244 Core i5-1135G7 SSD PCIe |

ノート13.3インチ |

46 |

2021/01/21 |

NEC Direct PM PC-GN244 |

NEC |

Direct PM |

SSD PCIe |

Core i5-1135G7 |

Intel |

4.459 |

9.139 |

6.228 |

4.229 |

4,229 |

| 70 |

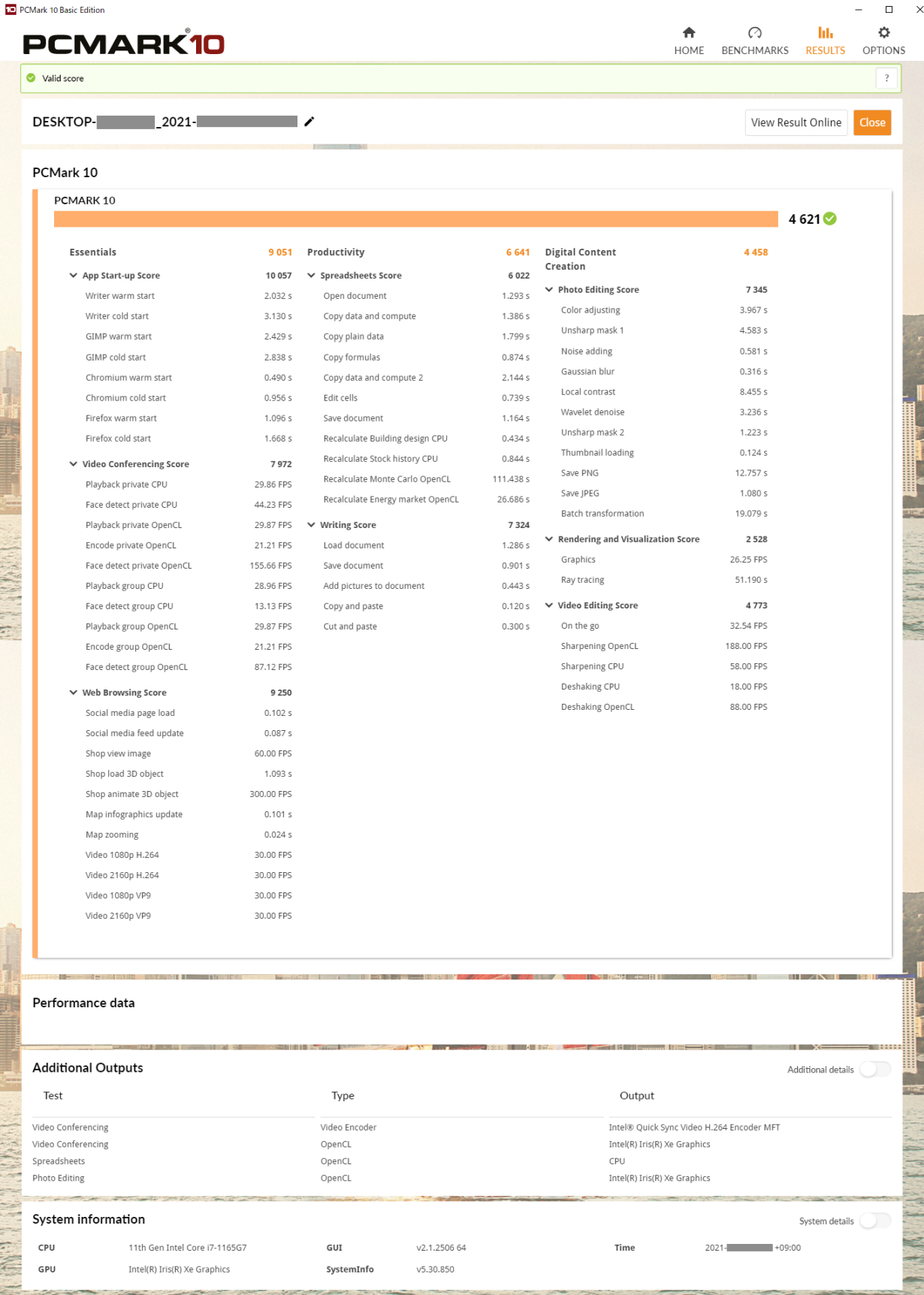

ノート13.3 NEC Direct PM PC-GN286J5 Core i7-1165G7 SSD PCIe |

ノート13.3インチ |

47 |

2021/01/21 |

NEC Direct PM PC-GN286J5 |

NEC |

Direct PM |

SSD PCIe |

Core i7-1165G7 |

Intel |

4.621 |

9.051 |

6.641 |

4.458 |

4,458 |

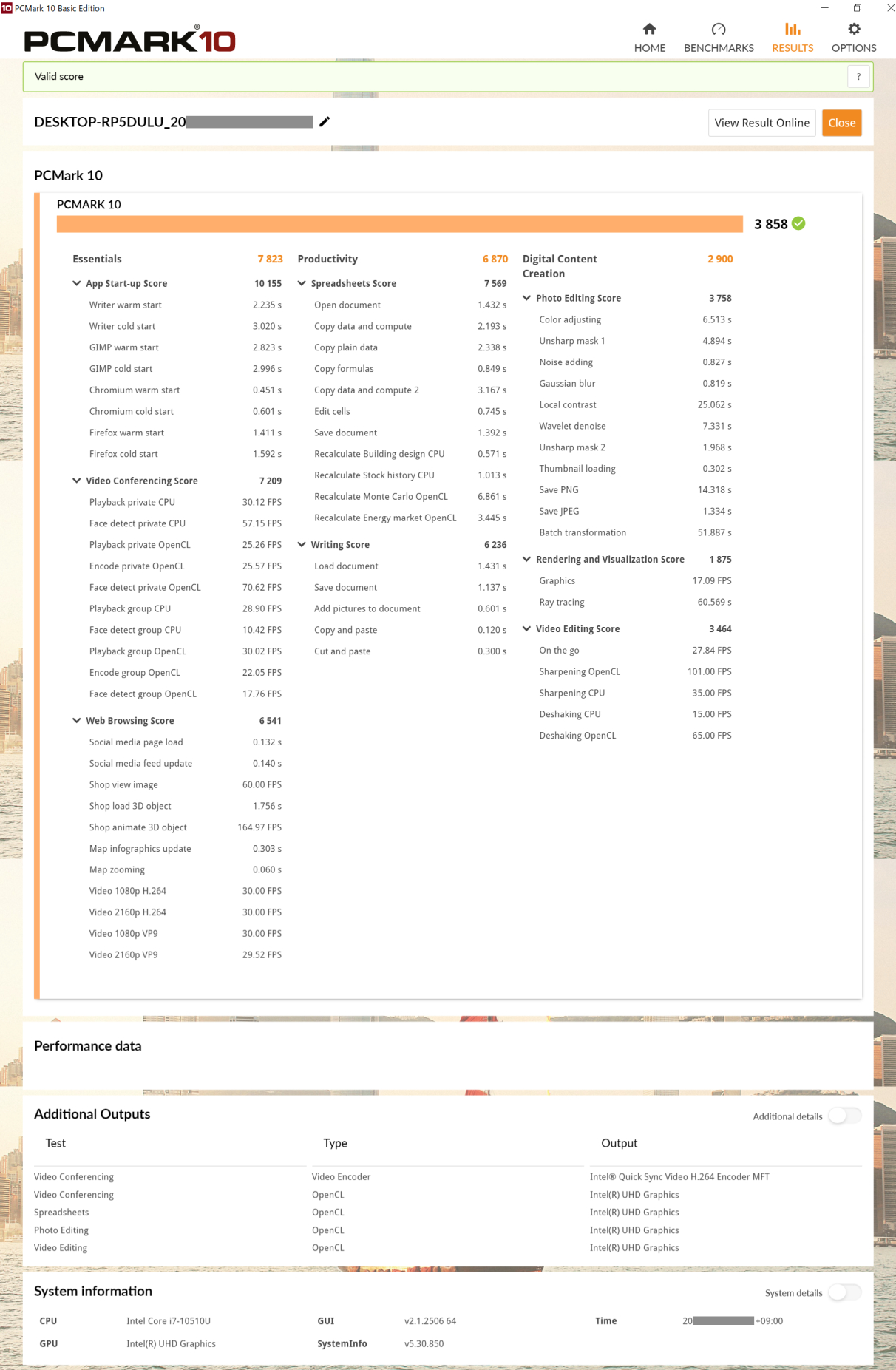

| 210 |

ノート13.3 NEC Direct PM PC-GN186 Core i7-10510U SSD PCIe |

ノート13.3インチ |

48 |

2020/06/16 |

NEC Direct PM PC-GN186 |

NEC |

Direct PM |

|

Core i7-10510U |

Intel |

3.858 |

7.823 |

6.870 |

2.900 |

2,900 |

| 30 |

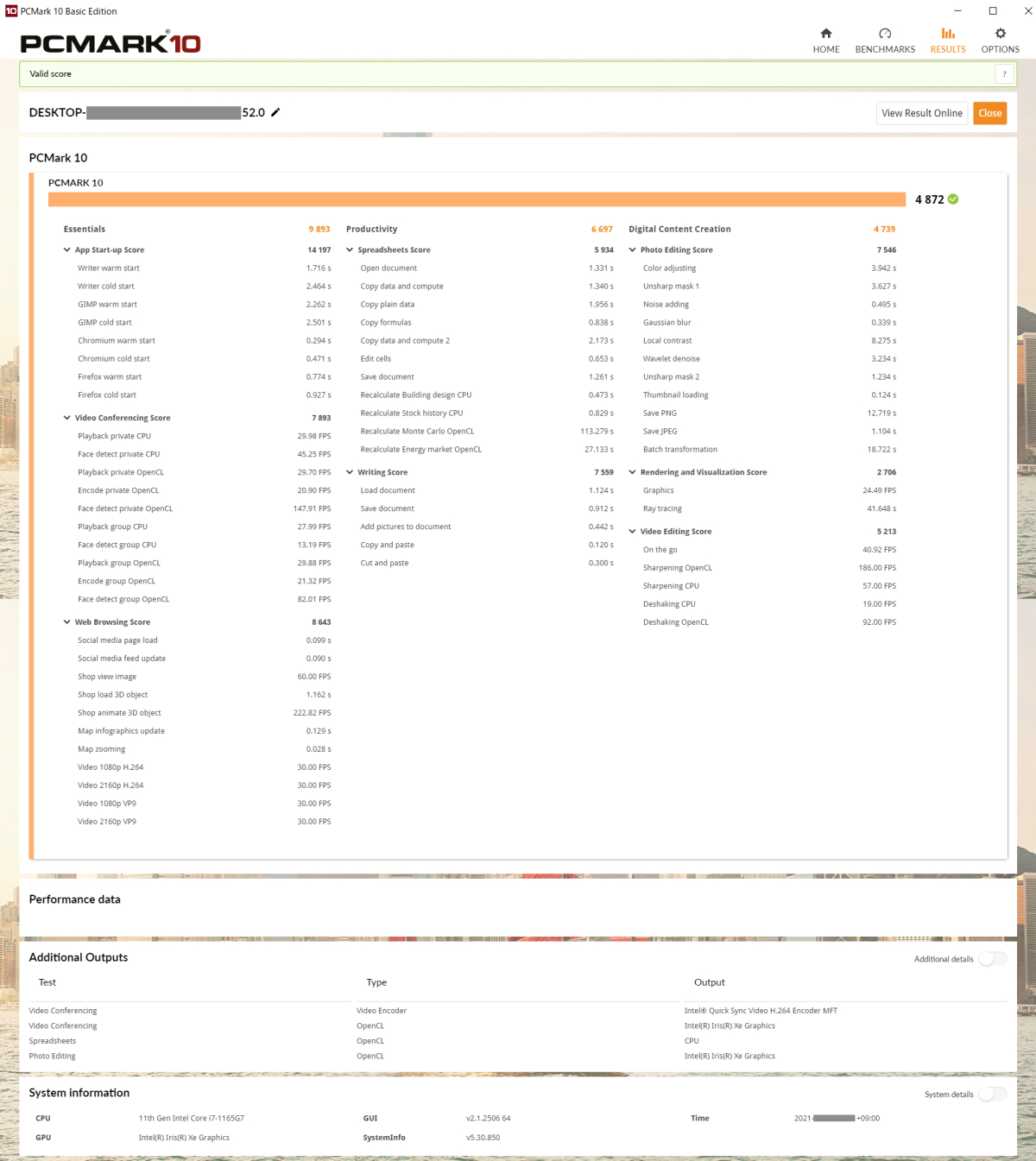

ノート15.6 NEC Direct N15 PC-GN286 Core i7-1165G7 SSD PCIe |

ノート15.6インチ |

50 |

2021/01/28 |

NEC Direct N15 PC-GN286 |

NEC |

Direct N15 |

SSD PCIe |

Core i7-1165G7 |

Intel |

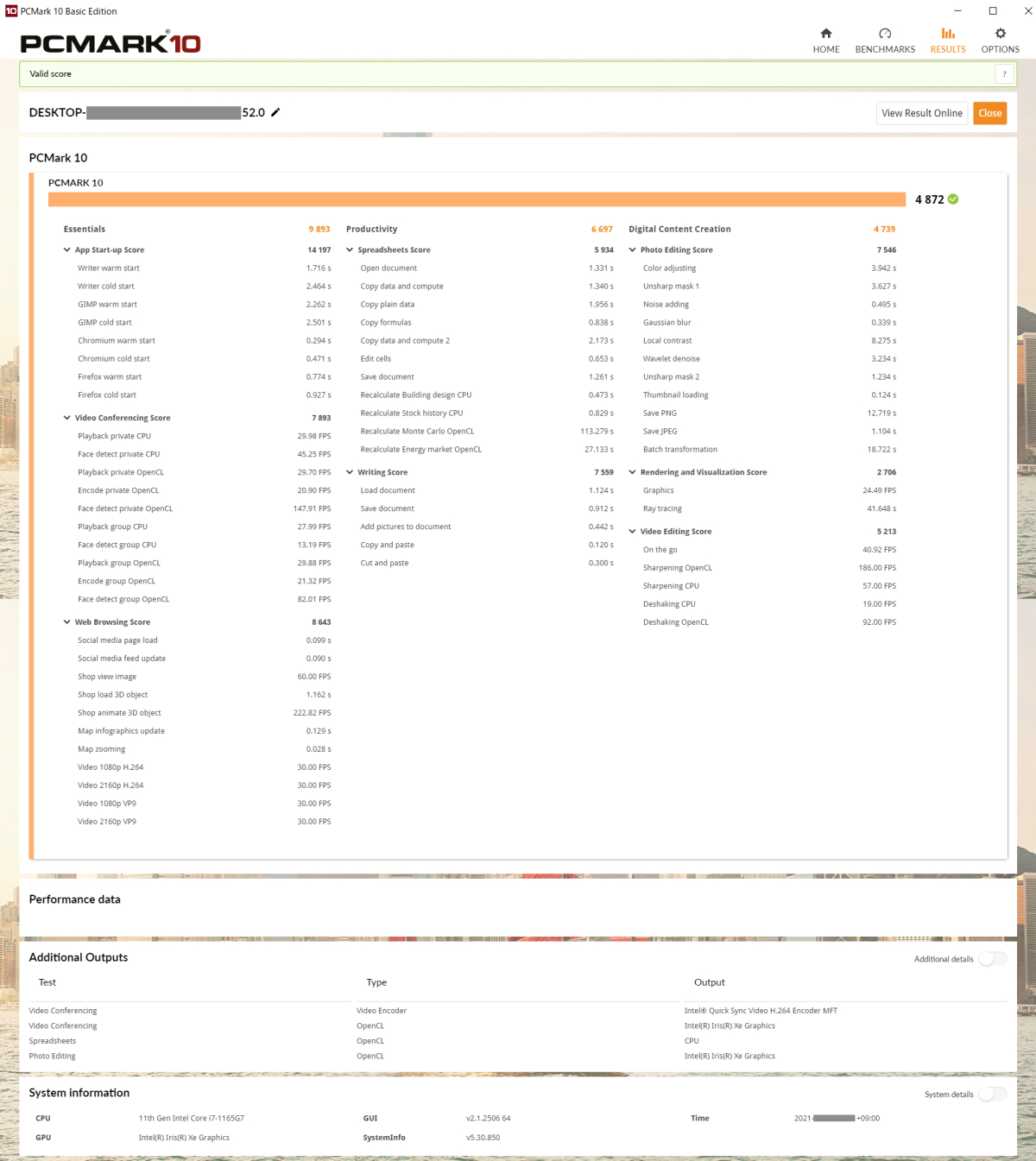

4.872 |

9.893 |

6.697 |

4.739 |

4,739 |

| 230 |

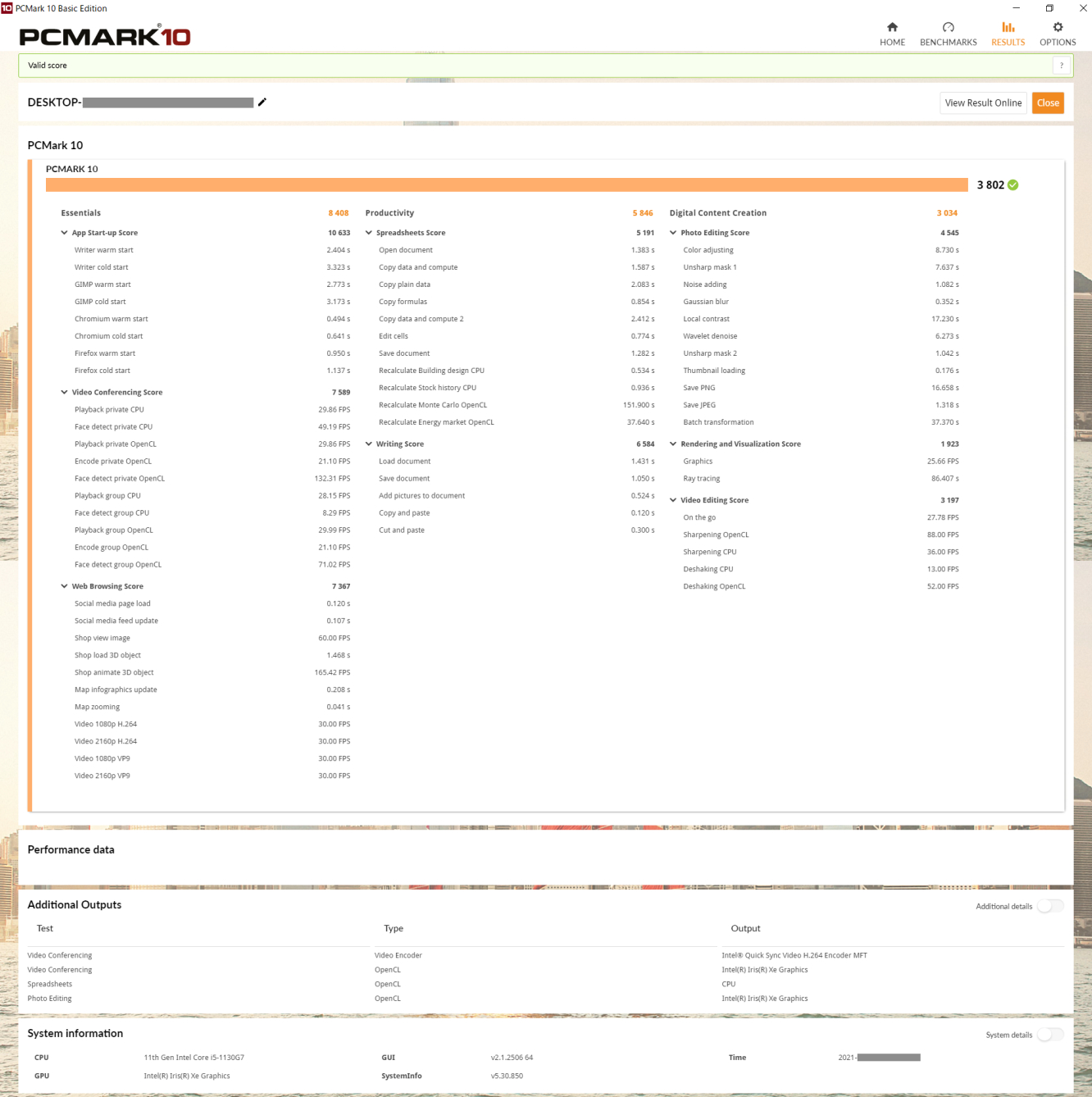

ノート12.5 NEC Direct N12 PC-GN18S Core i5-1130G7 SSD PCIe |

ノート12.5インチ |

51 |

2021/02/21 |

NEC Direct N12 PC-GN18S |

NEC |

Direct N12 |

SSD PCIe |

Core i5-1130G7 |

Intel |

3.802 |

8.408 |

5.846 |

3.034 |

3,034 |

| 320 |

ノート12.5 NEC Direct NM PC-GN12T Core i7-10510Y SSD PCIe |

ノート12.5インチ |

52 |

2020/01/23 |

NEC Direct NM PC-GN12T |

NEC |

Direct NM |

SSD PCIe |

Core i7-10510Y |

Intel |

3.177 |

7.320 |

5.801 |

2.050 |

2,050 |

| 20 |

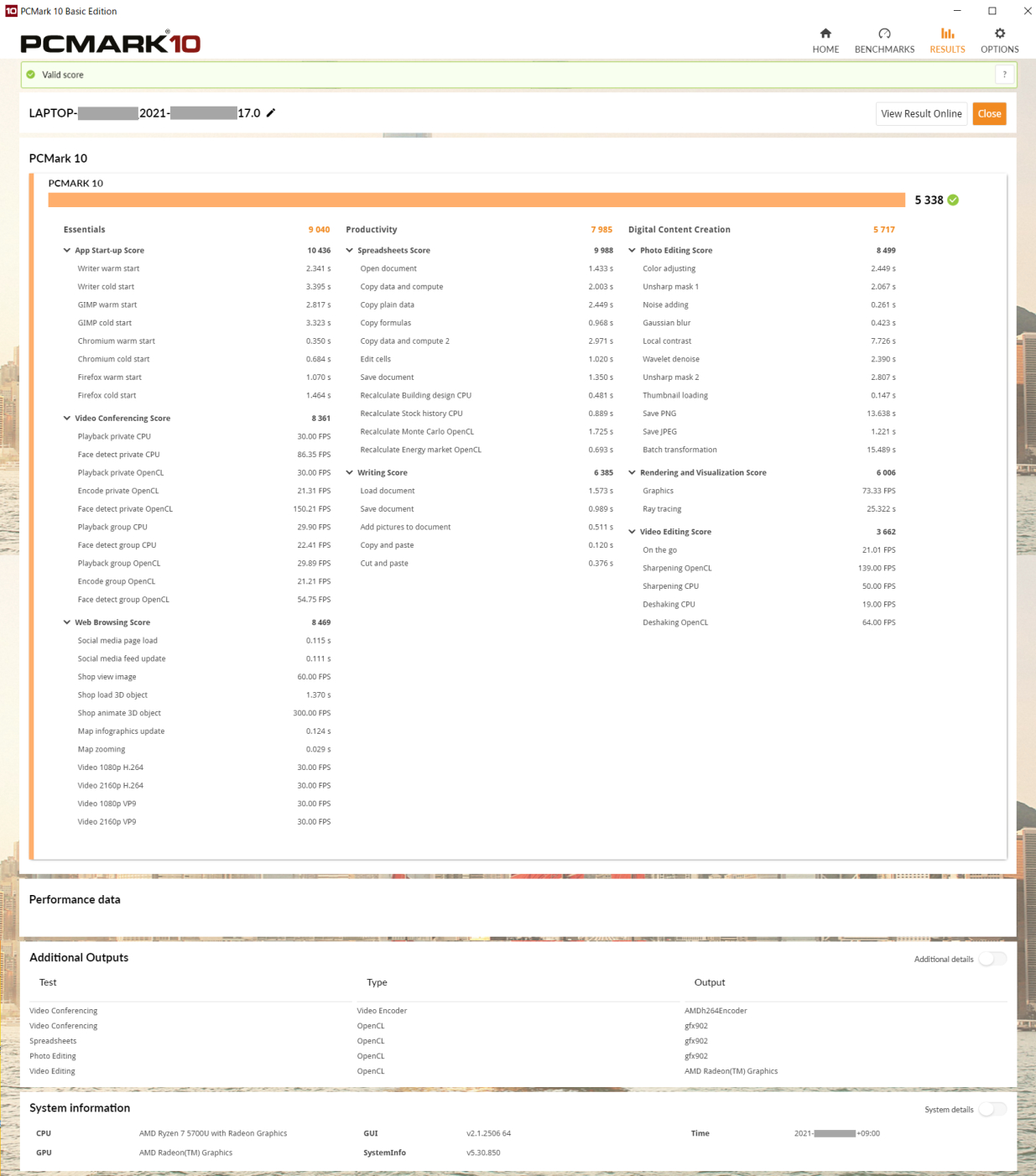

ノート15.6 富士通 AH AH-X/F1 Ryzen 7 5700U SSD PCIe |

ノート15.6インチ |

53 |

2021/02/26 |

富士通 AH AH-X/F1 |

富士通 |

AH |

SSD PCIe |

Ryzen 7 5700U |

AMD |

5.338 |

9.040 |

7.985 |

5.717 |

5,717 |

| 390 |

ノート15.6 Lenovo L350 81Y300J5JP Celeron 5205U SSD PCIe |

ノート15.6インチ |

54 |

2020/06/12 |

Lenovo L350 81Y300J5JP |

Lenovo |

L350 |

SSD PCIe |

Celeron 5205U |

Intel |

1.807 |

4.118 |

2.894 |

1.346 |

1,346 |

| 190 |

ノート15.6 NEC Direct N15 PC-GN302 Core i3-1115G4 SSD PCIe |

ノート15.6インチ |

55 |

2021/01/28 |

NEC Direct N15 PC-GN302 |

NEC |

Direct N15 |

SSD PCIe |

Core i3-1115G4 |

Intel |

4.057 |

8.560 |

6.227 |

3.401 |

3,401 |

| 60 |

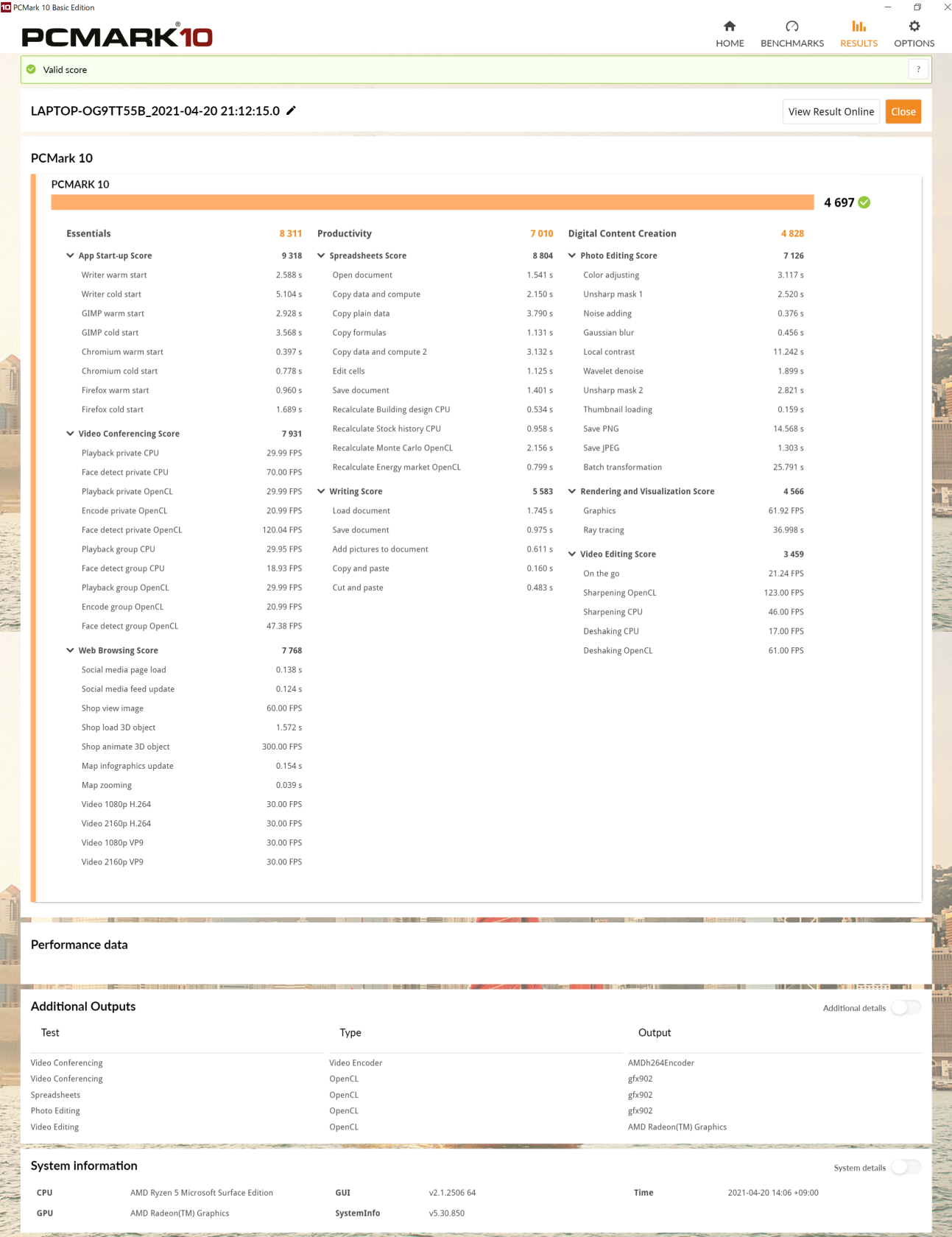

ノート13.5 Microsoft Laptop4 5PB-00020 Ryzen 5 4680U MSEdition SSD PCIe |

ノート13.5インチ |

57 |

2021/04/15 |

Microsoft Laptop4 5PB-00020 |

Microsoft |

Laptop4 |

SSD PCIe |

Ryzen 5 4680U MSEdition |

AMD |

4.697 |

8.311 |

7.010 |

4.828 |

4,828 |

| 360 |

ノート15.6 NEC Direct NS PC-GN186RGAH Core i7 8565U HDD 5400rpm |

ノート15.6インチ |

58 |

2020/01/23 |

NEC Direct NS PC-GN186RGAH |

NEC |

Direct NS |

HDD 5400rpm |

Core i7 8565U |

Intel |

2.898 |

4.924 |

5.055 |

2.656 |

2,656 |

| 28 |

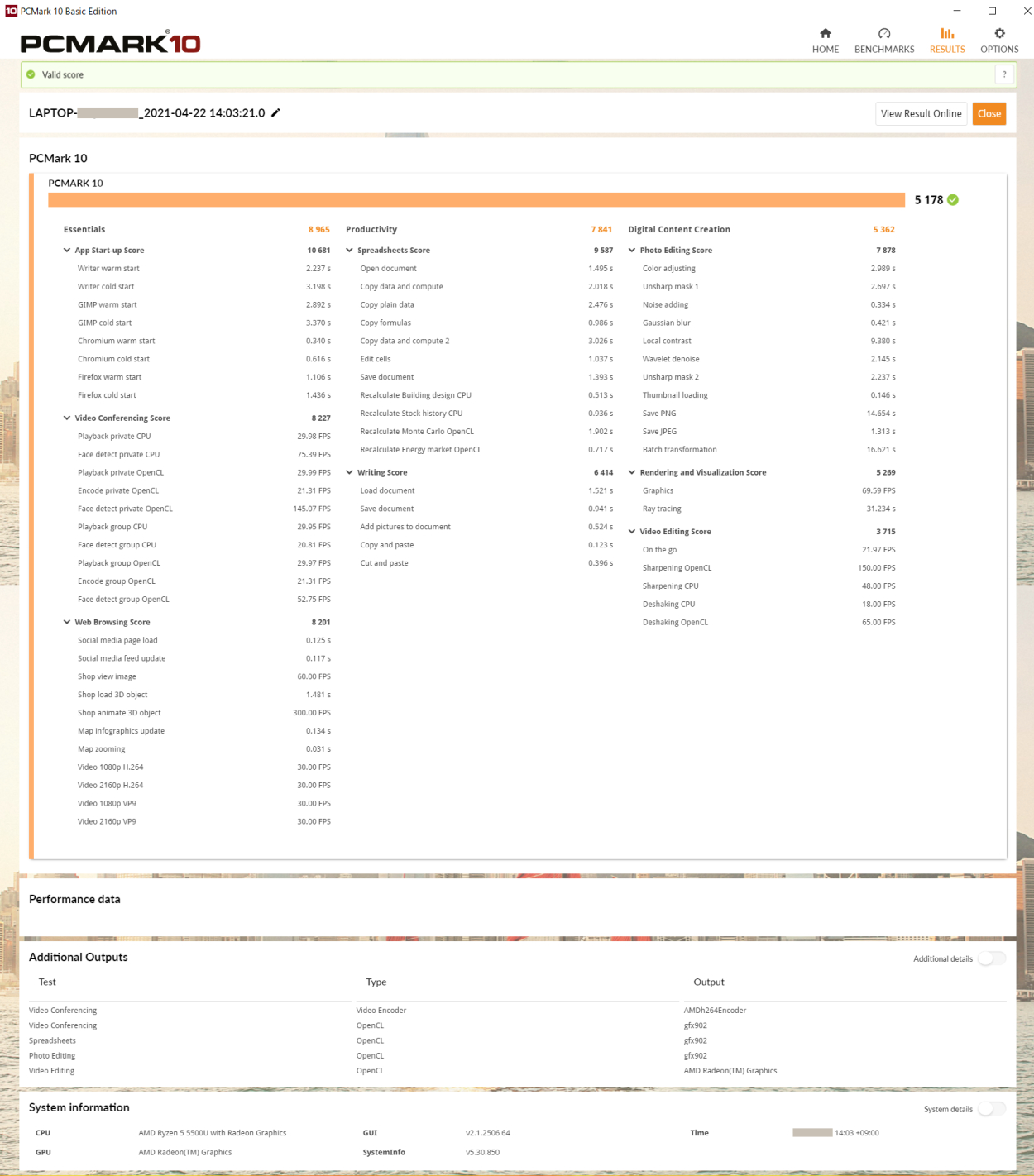

ノート15.6 富士通 AH AH45/F1 Ryzen 5 5500U SSD PCIe |

ノート15.6インチ |

59 |

2021/03/05 |

富士通 AH45/F1 |

富士通 |

AH |

SSD PCIe |

Ryzen 5 5500U |

AMD |

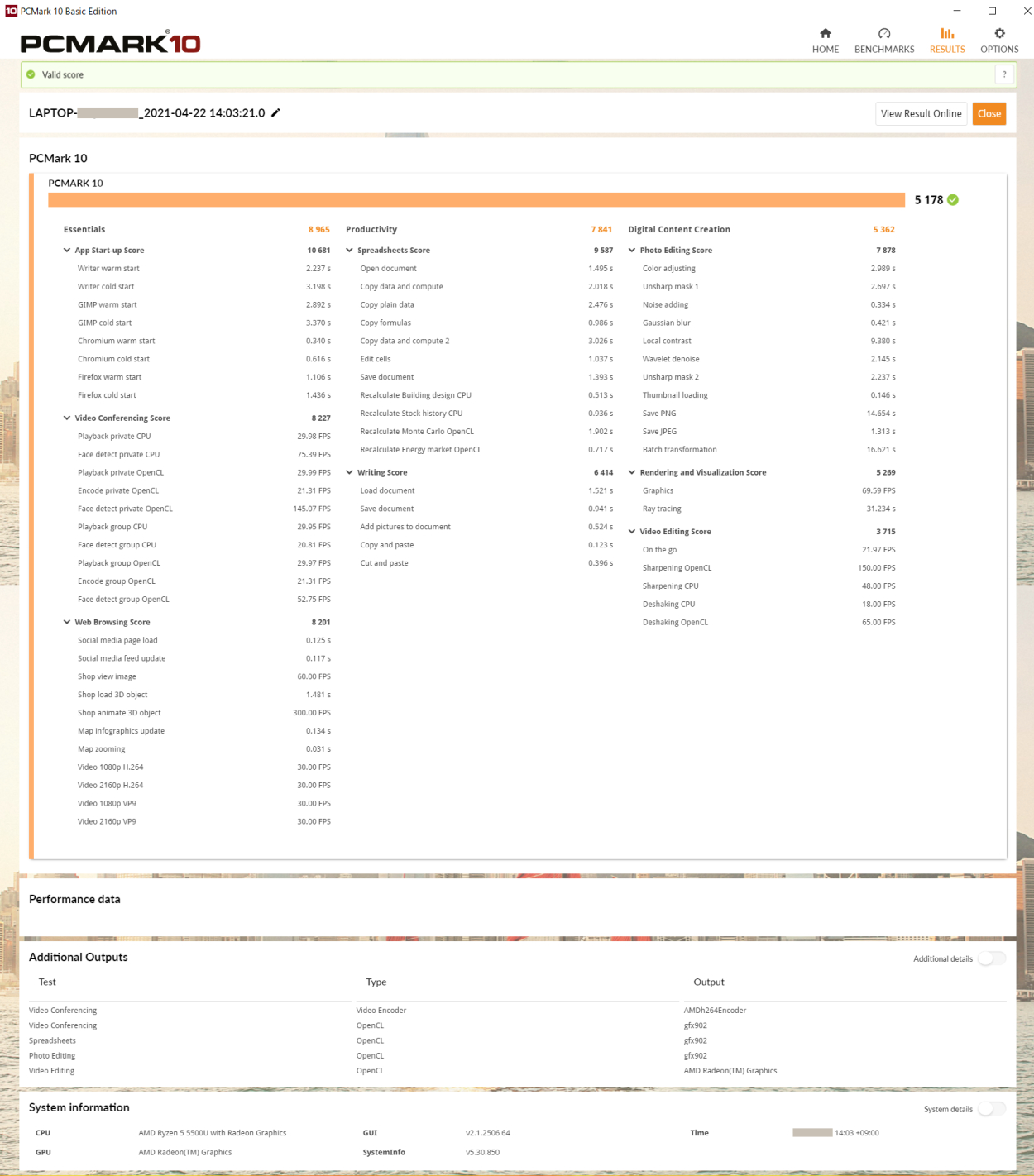

5.178 |

8.965 |

7.841 |

5.362 |

5,362 |

| 365 |

ノート12.5 NEC Direct NM 2842 Core i5 10210Y SSD PCIe |

ノート12.5インチ |

60 |

2020/01/23 |

NEC Direct NM 2842 |

NEC |

Direct NM |

SSD PCIe |

Core i5 10210Y |

Intel |

2.842 |

5.940 |

5.103 |

2.056 |

2,056 |

※最初はトータルスコアの高い順に並んでいます。

※SSHDとはハイブリッドハードディスクの略です。ハードディスクに付帯したメモリにキャッシュを蓄積して速度を上げる機構で、キャッシュに溜まった情報を元にした作業は早くなります。一回目より二回目の計測の方がより良い結果になっているのは、そのためです。構造上、一回目と二回目のスコアに開きがありすぎますので、両方を記載しています。

※計測した富士通デスク FH はグラフィックカードの「AMD Radeon RX5300M」が搭載されています。オンボードとの比較用として掲載しています。

「PCMark10」の比較グラフ一覧

※全てスコアの高い順で並べています。

※全て電源接続あり状態での高パフォーマンスにて計測したものになります。

※赤はAMD系、青はIntel系で色分けしました。

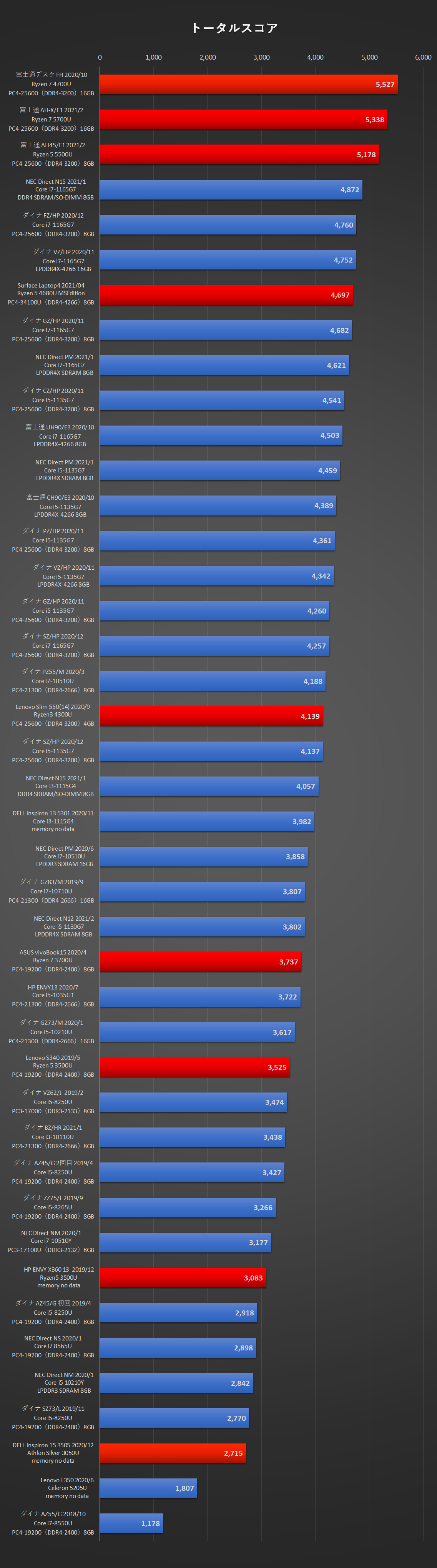

トータルスコア 全体的な性能を計測したもの

TigerLakeと他CPUを比較したPCMark10の「トータルスコア」

使用目的に合わせた性能比較グラフ

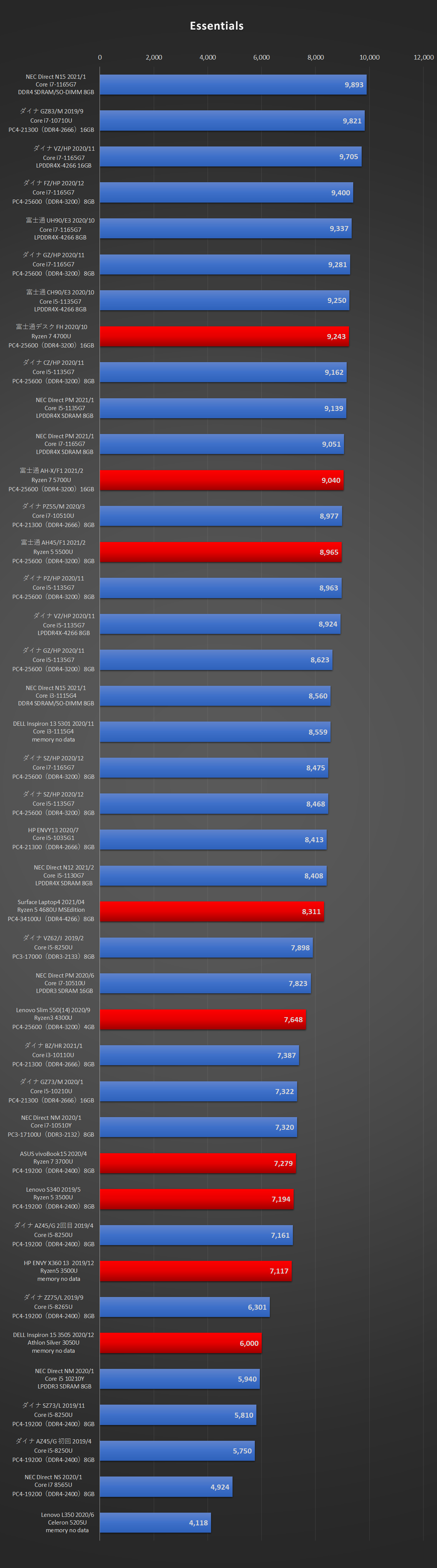

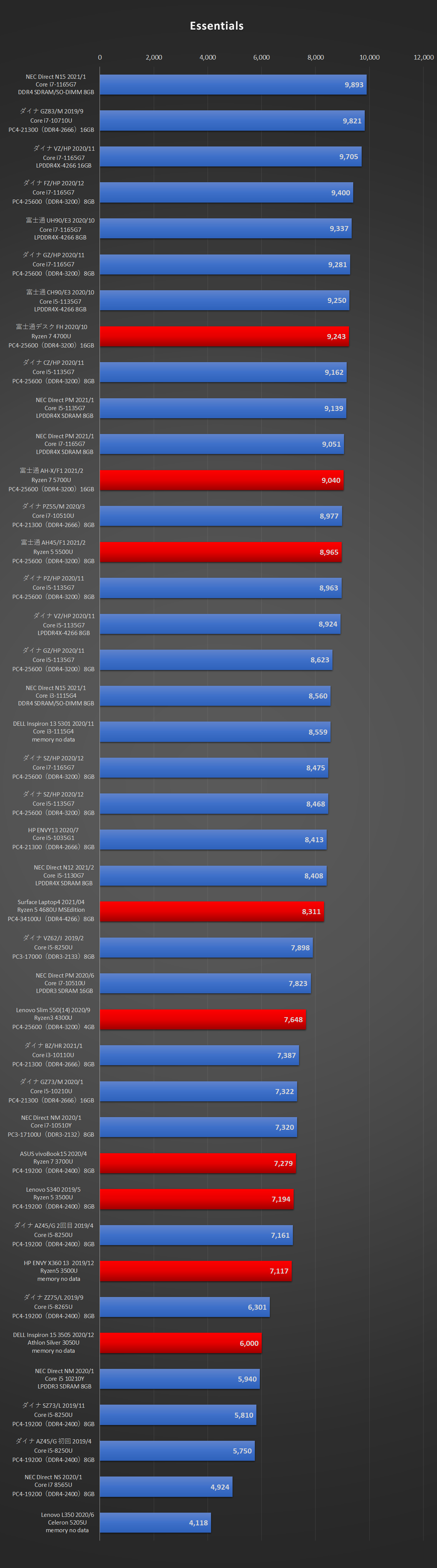

Essentials PCの基本性能を測るテスト

TigerLakeと他CPUを比較したPCMark10の「Essentials」のグラフ

Essentials直下のスコア群

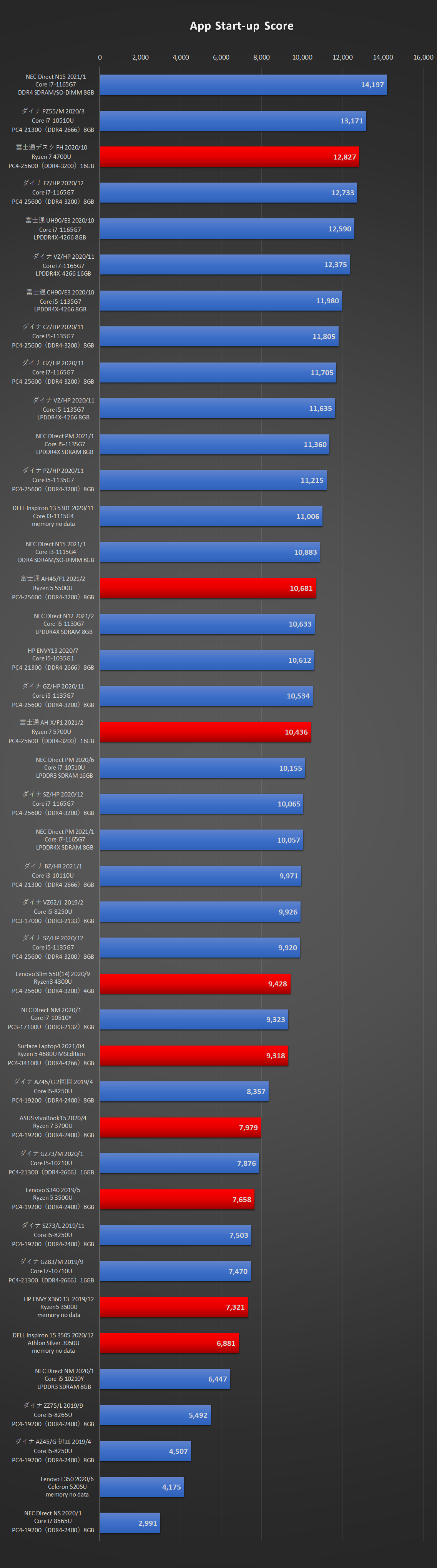

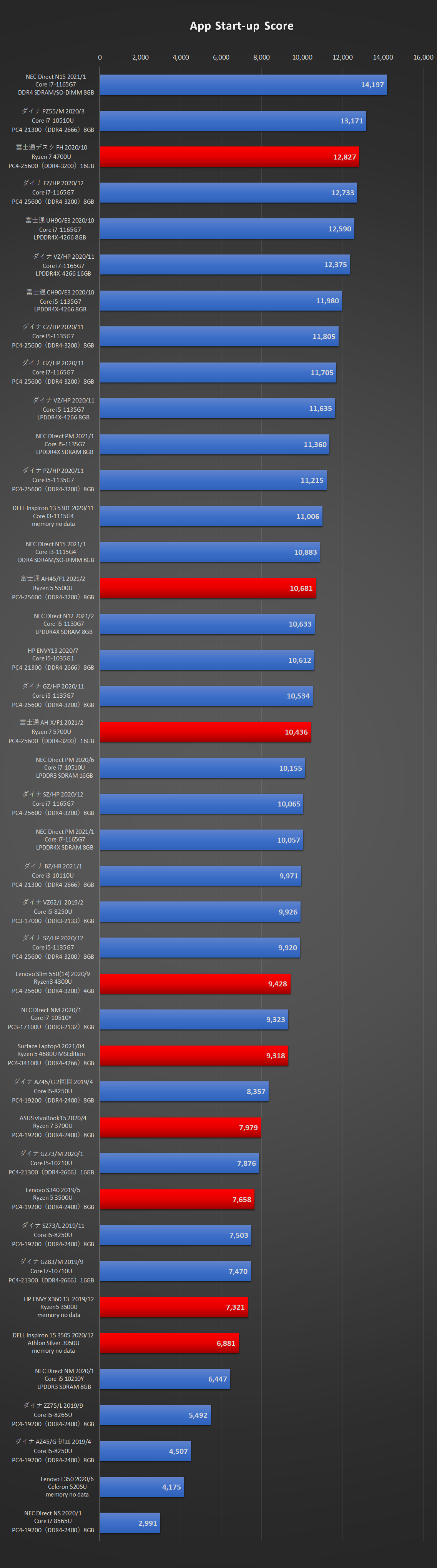

App Start-up Score

App Start-upは,アプリケーションの起動にかかる処理能力。

特にアプリの立ち上げが多い人は見ておいた方が良い部分。

TigerLakeと他CPUを比較したPCMark10の「App Start-up Score」のグラフ

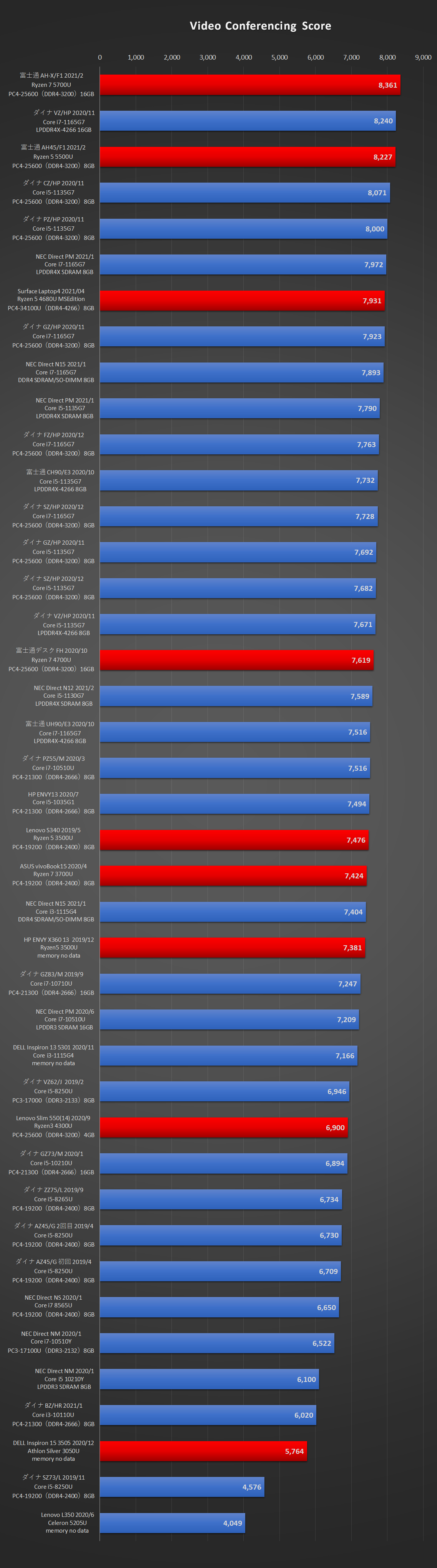

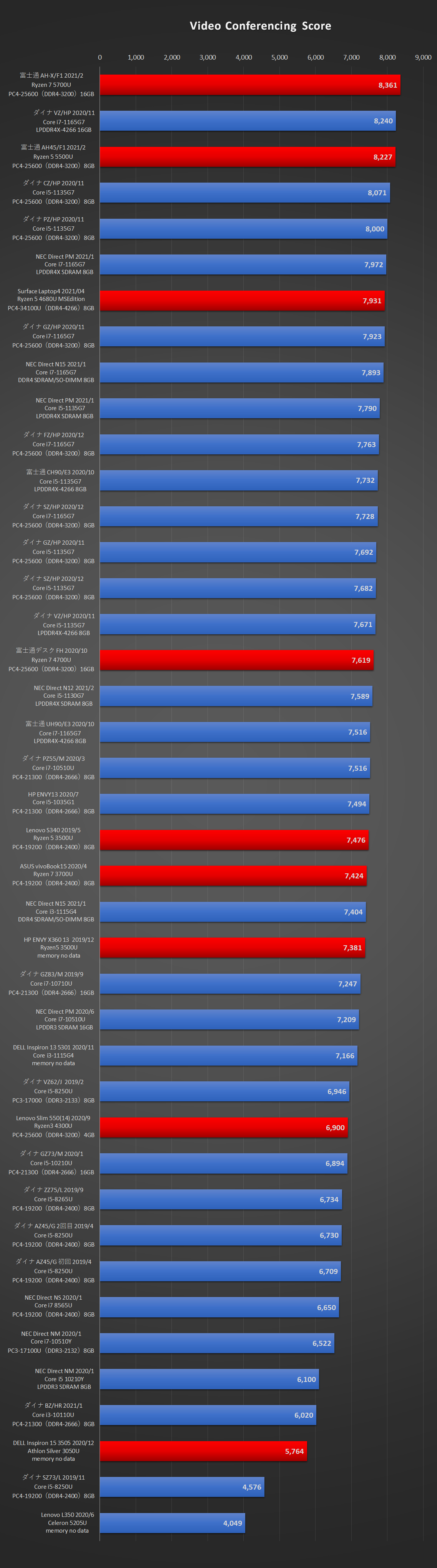

Video Conferencing Score

複数の参加者によるオンラインビデオ会議を想定した処理能力。

Zoom や Teams を使ったオンライン会議が多い人はここをチェック。

TigerLakeと他CPUを比較したPCMark10の「Video Conferencing Score」のグラフ

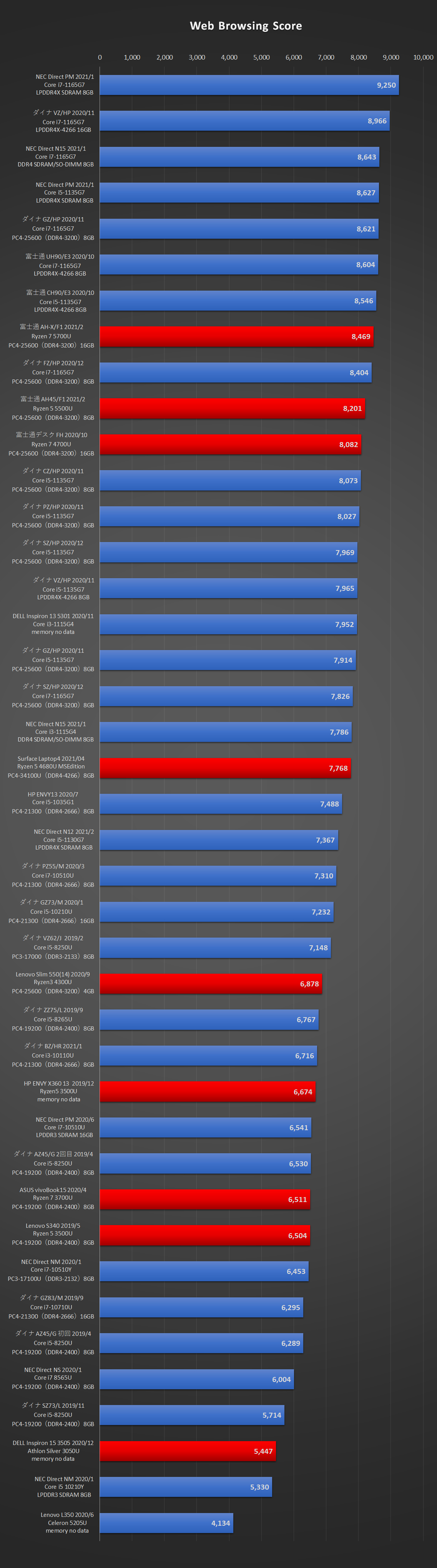

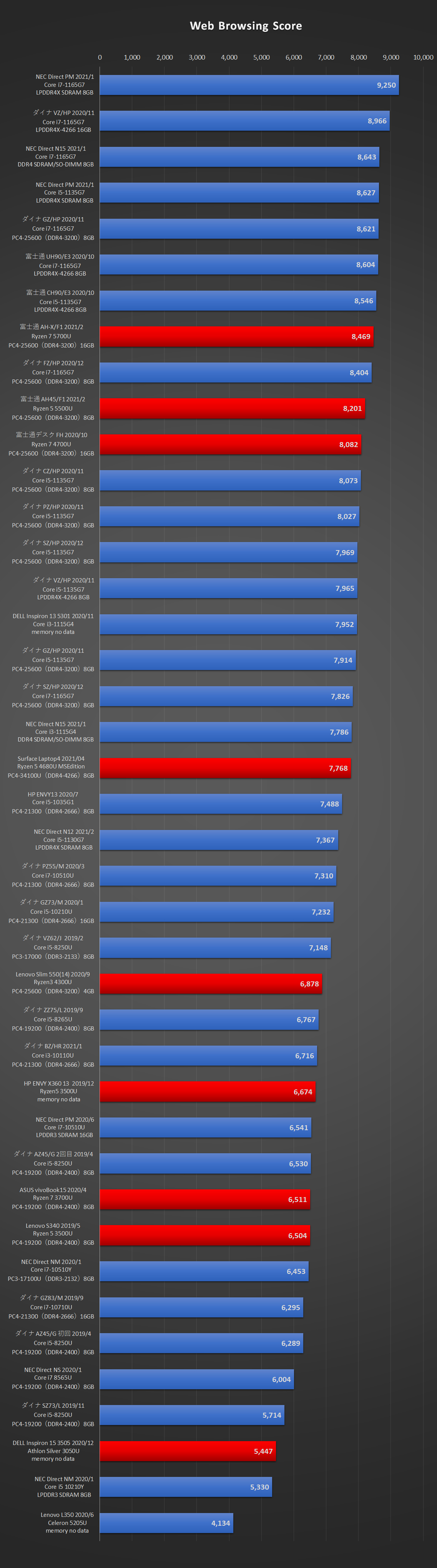

Web Browsing Score

Webブラウジングの処理能力。

ネットの調べものが多くて、いくつものタブ分け、複数のブラウザウィンドウを開いてはまた開く、という使い方をする人はここを見ましょう。

TigerLakeと他CPUを比較したPCMark10の「Web Browsing Score」のグラフ

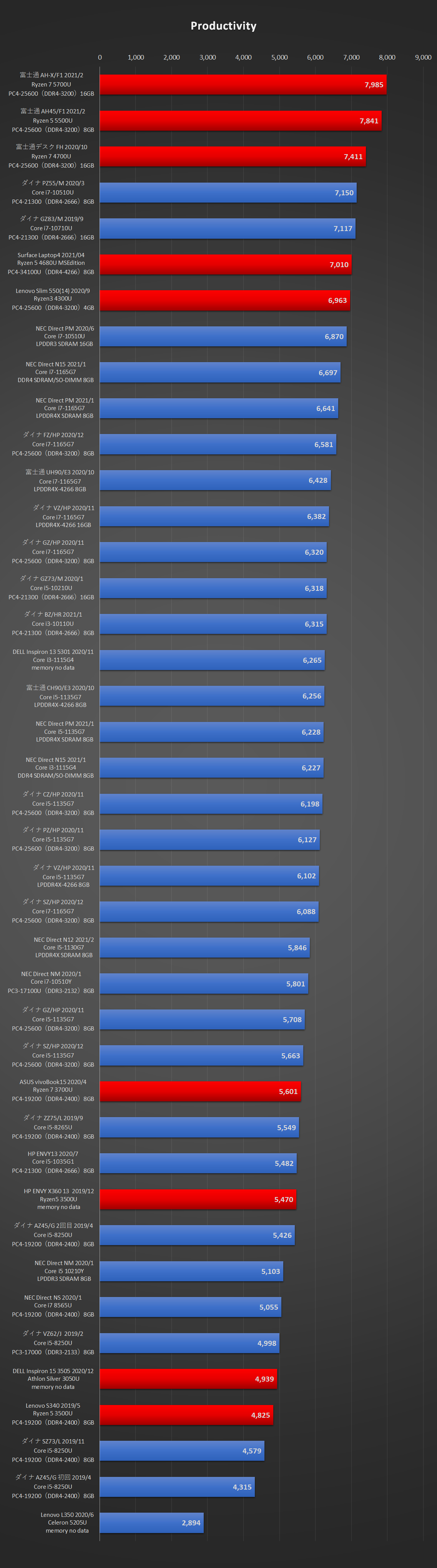

Productivity ビジネスアプリの処理性能を測るテスト

TigerLakeと他CPUを比較したPCMark10の「Productivity」のグラフ

Productivity直下のスコア群

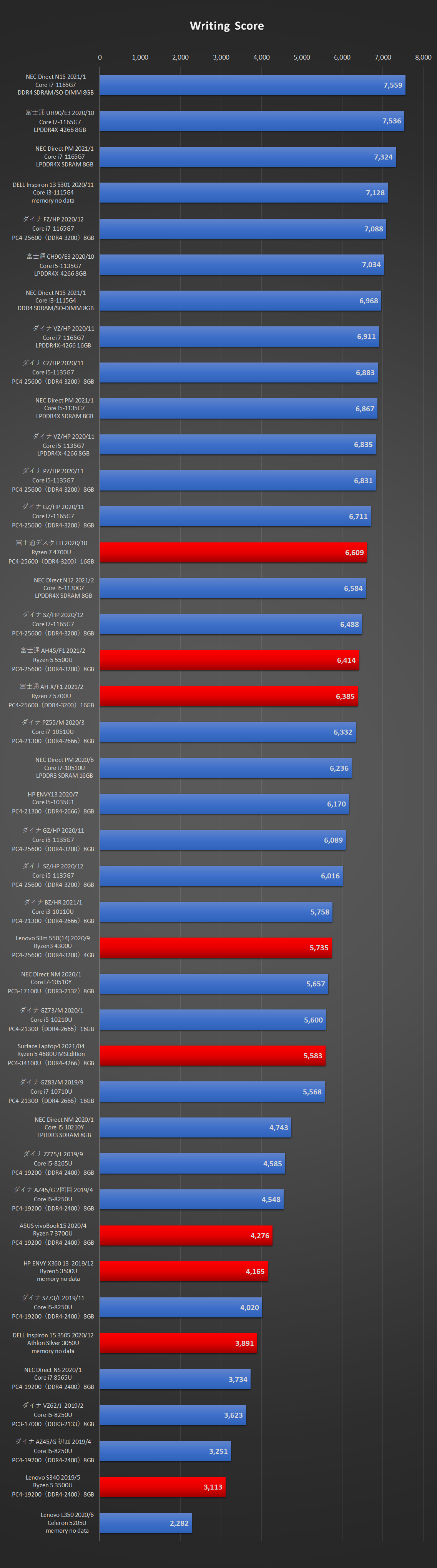

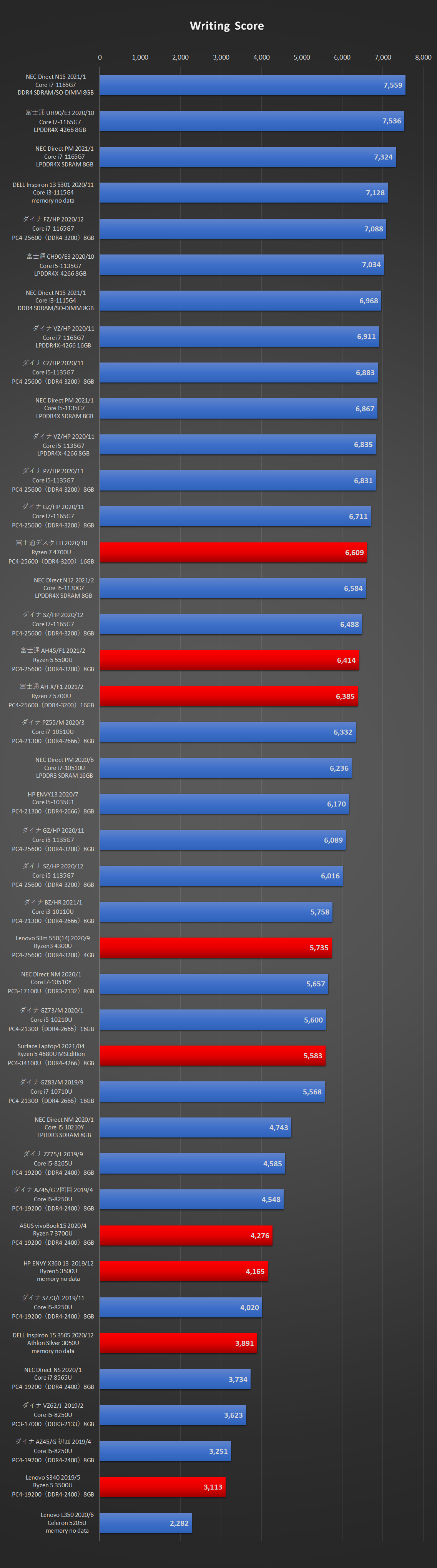

Writing Score

ワードなどのワープロソフトの文章作成の処理能力。

ワープロソフトによる保存立ち上げ、文字の変換、取り回し全般を気にするならこちらです。

TigerLakeと他CPUを比較したPCMark10の「Writing Score」のグラフ

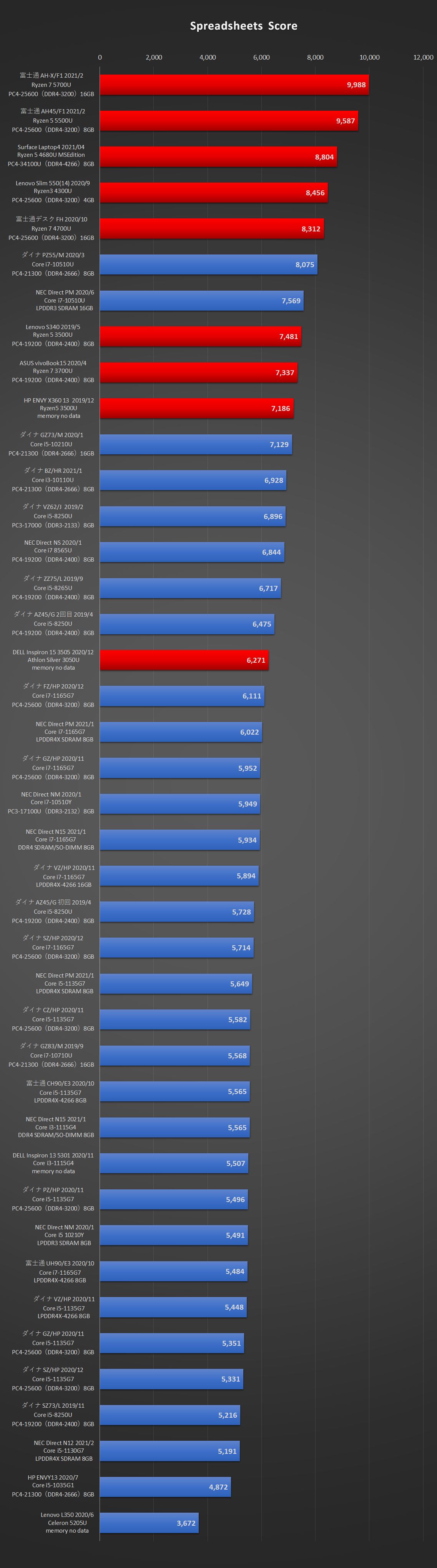

Spreadsheets Score

表計算ソフト(ExcelやAccessなど)の処理能力。

TigerLakeと他CPUを比較したPCMark10の「Spreadsheets Score」のグラフ

Excel と Access が仕事の代名詞となっている人は、こちらを見ると良いでしょう。

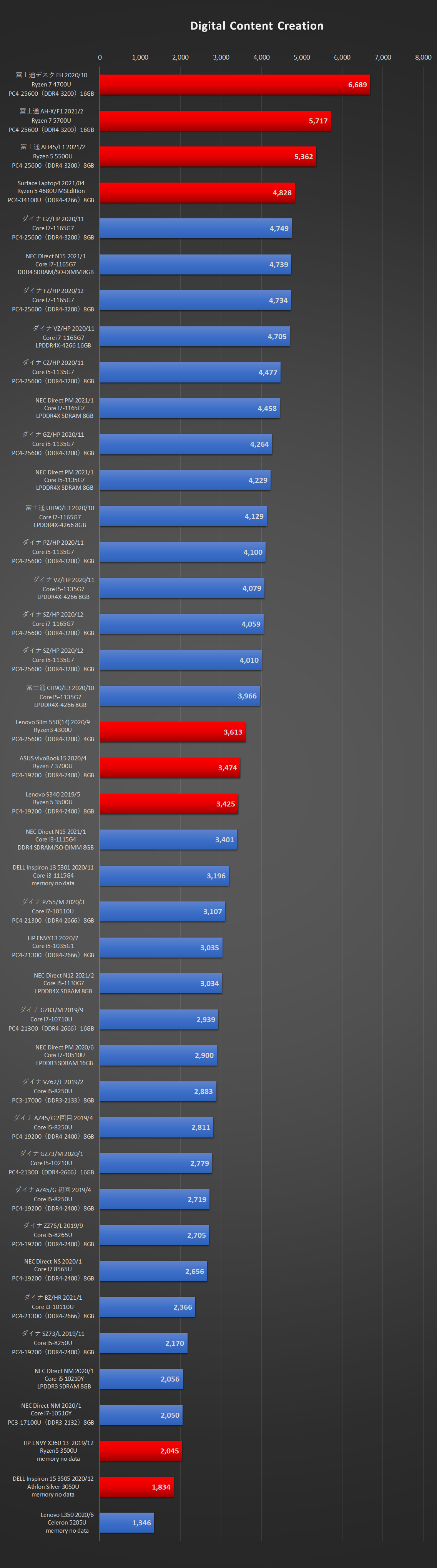

Digital Content Creation クリエイティブ性能を測るテスト

TigerLakeと他CPUを比較したPCMark10の「Digital Content Creation」のグラフ

Digital Content Creation直下のスコア群

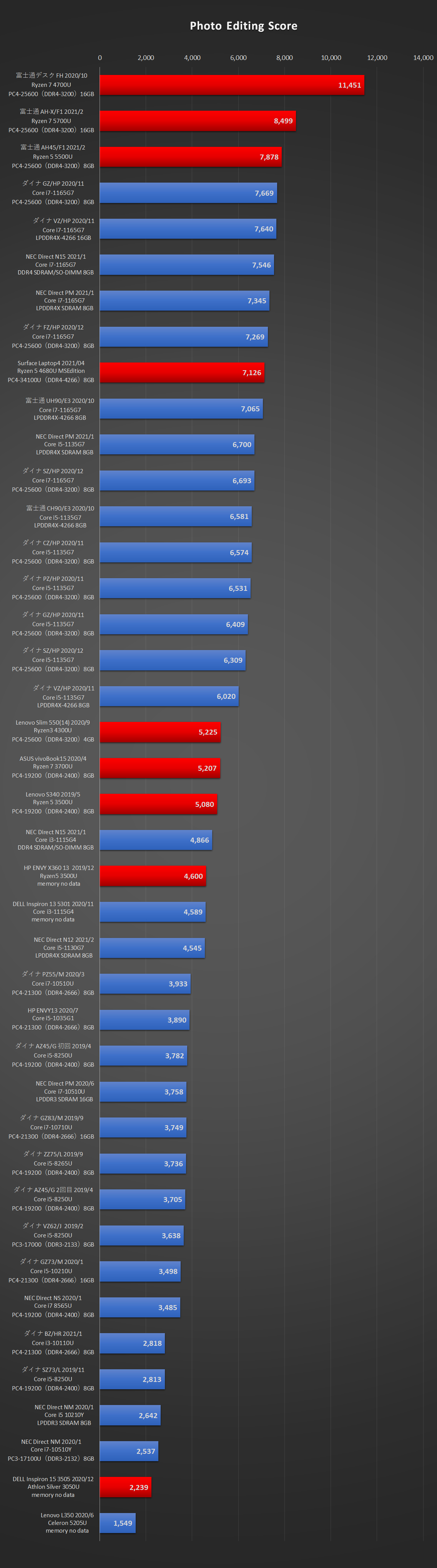

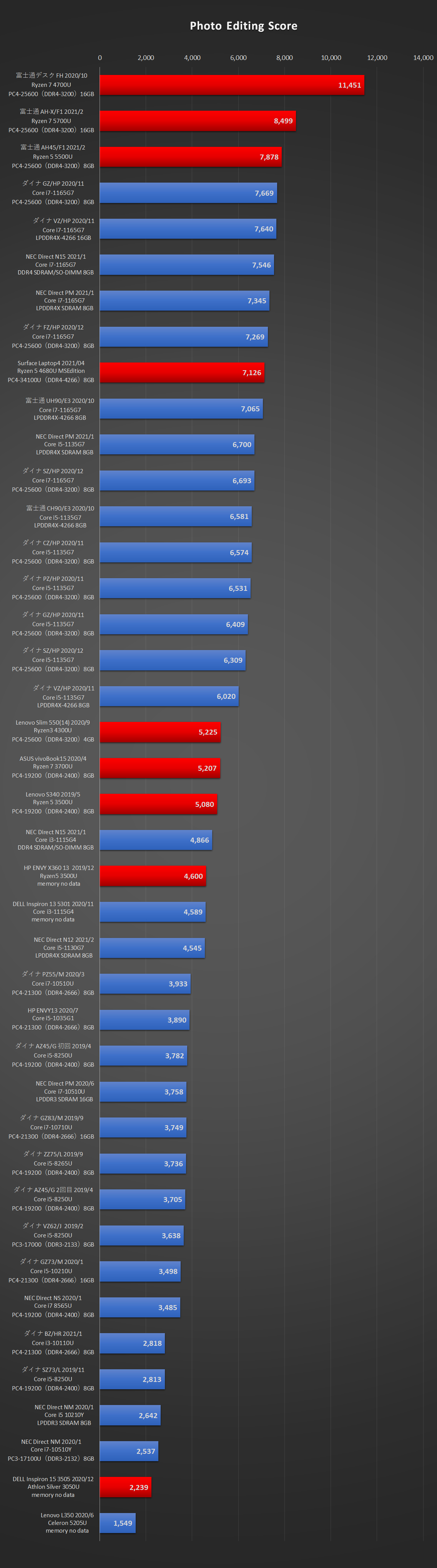

Photo Editing Score

写真編集(デジ絵含む)に関する2Dの処理能力。

一眼レフのLAWデータを扱いたい人、デジ絵でガッツリ描きたい人などはここを見ると良いです。

最近ではブログやSNSに載せる自撮りや、コスプレ(する方も撮る方も)のレタッチをする人が増えているようで、このあたりの性能評価を質問されることも少なくありません。

TigerLakeと他CPUを比較したPCMark10の「Photo Editing Score」のグラフ

Youtubeでは、以下の二機種を使用してPhotoShop2021の動作比較が行われたものがアップされていましたので掲載しておきます。

PassMarkで1.7倍。PCMark10ではトータルでのスコア差1.53倍であれば、どのように動きが変わるのか。静止画編集を考えている方はご参考にどうぞ。

| 機種 |

性能 |

トータル

スコア |

Digital Content Creation |

Photo Editing

スコア |

ダイナ(2020/12)

W6SHP7CZAR |

Core i7-1165G7

SSD PCIe + 8GB |

4,257 |

4,059 |

5,894 |

| ダイナ(2019/11) W6SZ73CLBB |

Core i5-8250U

SSD SATA + 8GB |

2,770 |

2,170 |

5,216 |

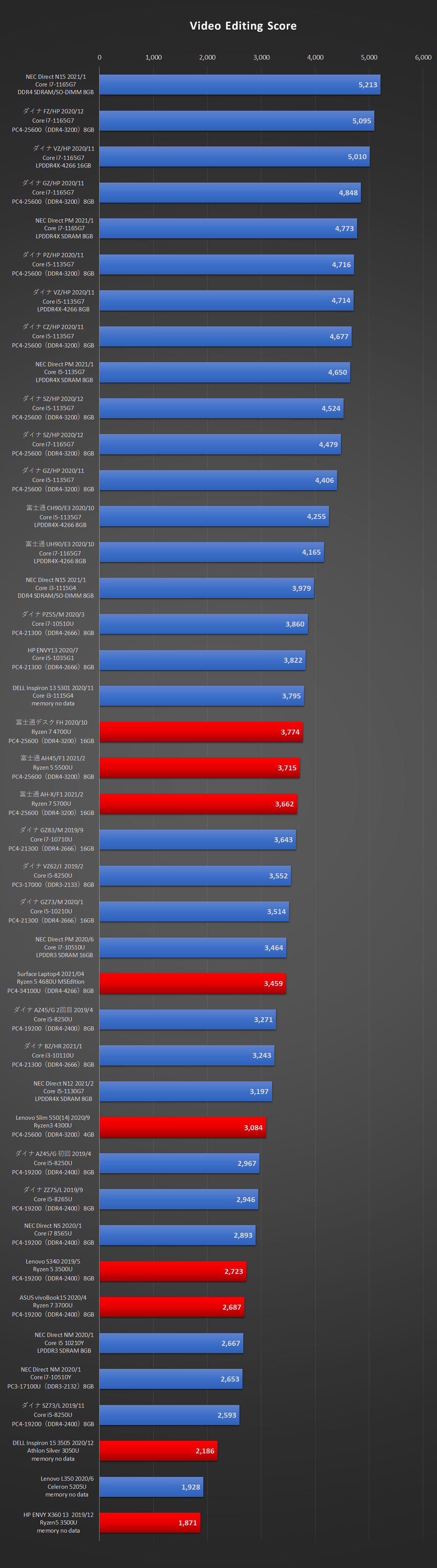

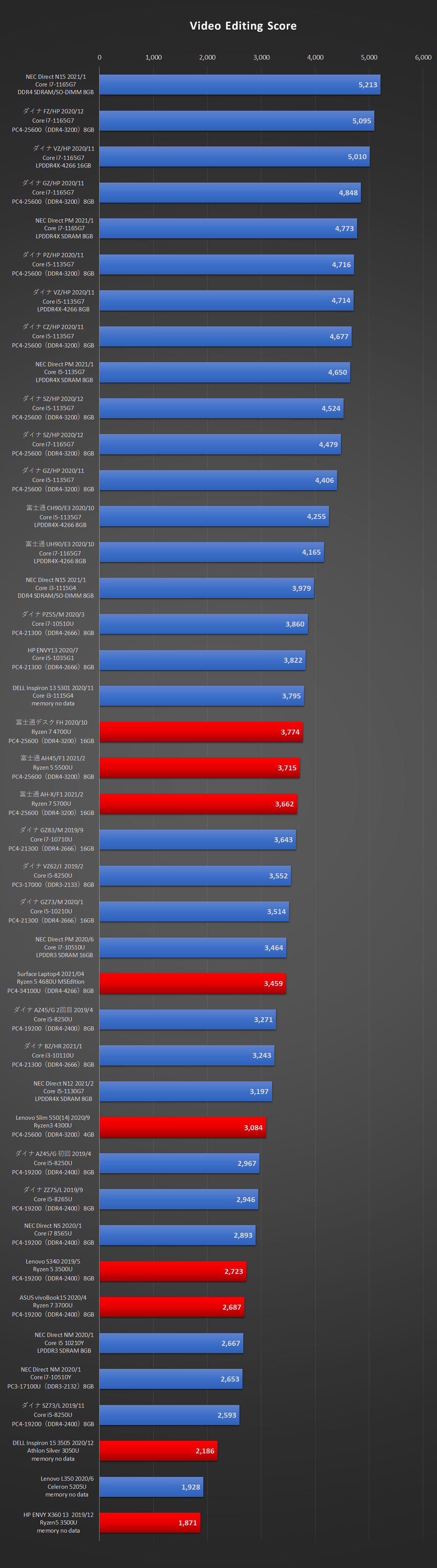

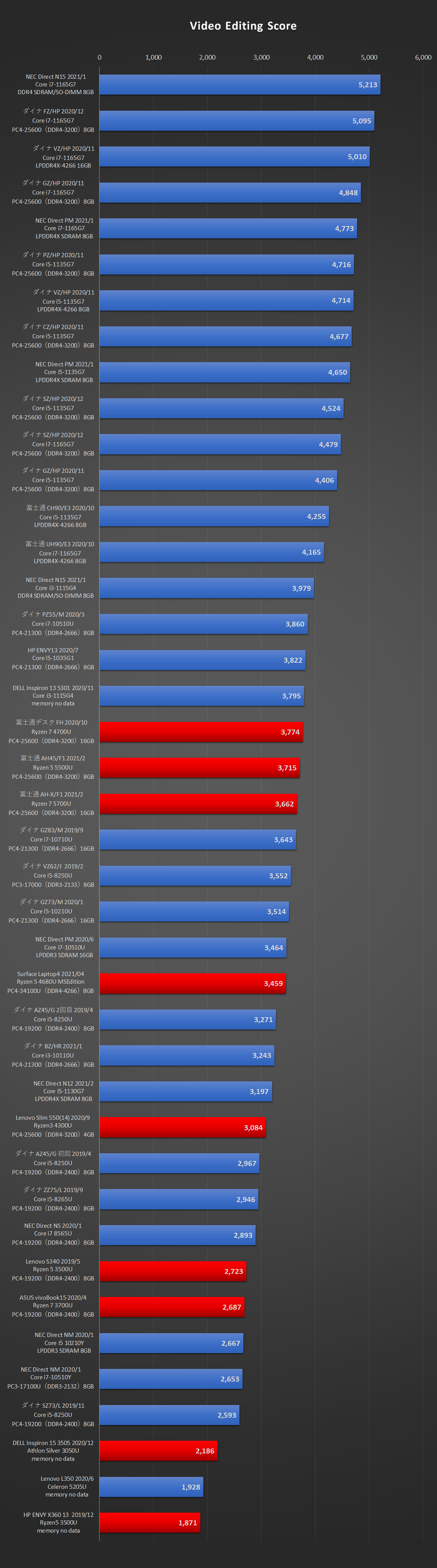

Video Editing

動画編集に使われる処理能力。

グラフィックカードなしでも動画編集したいと思うようだと、ここを重視した方が良いです。

Youtuberの方には必須のチェック項目。

TigerLakeと他CPUを比較したPCMark10の「Video Editing Score」のグラフ

Rendering and Visualization

3Dグラフィックスに関する描写と再計算、レンダリング性能など。

あくまでもグラフィックカードなしの範囲ですが、ポリゴン系のモデリング機能を重視するならこちらです。

TigerLakeと他CPUを比較したPCMark10の「Rendering and Visualization Score」のグラフ

計測の解説とアルパカの結論

第11世代Core『TigerLake』を計測したところ、グラフィック性能は確かに大幅上昇していますが、意外とスプレッドシート系の数値が低く、この分野に弱いのかもしれないと思いました。

ひとまず「Spreadsheets」で 5,500 のスコアをマークしていれば、一般的な事務用途での使い方ではまったく問題はありませんが、重たくなるようなExcel作業を中心に使われる人は要注意です。

だいたい、10MB前後のExcelファイルを複数同時に開いて、関数、ハイパーリンクを多用しているファイルを扱う、万行単位のフィルタリングをするような作業は重くなりがちです。ですが、あくまでもスコア上からの判断ですから、もう少し調べようと思っています。

その他の部分では、モビリティというカテゴリー同士で比べるなら優秀な処理能力を有していると言えるプロセッサーです。

もっともオンボードですから、これで3DCADができるというわけではありません。

MX350以下の能力でしかないのは確かですから、そういう意味では旧来のオンボードではキツかった作業が楽になった、という感覚です。

代表例としては今までのオンボードCPUでは、どう頑張ってもできなかった4K動画編集がまあまあできるようになってきたというもの。

出てきた当初は4K動画編集はできませんと言い切っていた方もいましたが、やってみると問題なくできました。その手の作業量が多い人にとってはメインPCたりえませんが、しかし実際にはご覧の通りです。この範囲までなら、という程度ですができます。

4K以外だとどうなんだとなると、以下のような動画を造る作業が、よりスムーズになります。

この動画で使用されているのは、Core i7-10710U と MX250 を搭載しています。

クリップスタジオによるデジ絵描き → 描いた様子をビデオ撮影 + 画面をキャプチャー → パワーディレクターで組み合わせて動画作成

というのを一本にまとめたものです。

動画でも指摘しているのですが、ここまで込み入った作業をしようとすると、タイムラインの重なりが多くなる後半には動きが鈍くなります。また、動画の書き出しにも時間がかかります。

この動画では MX250 搭載機種を使っていたので問題なく最後まで作業を続けられ、終えることもできましたが、オンボードCPUだけであれば、後半は相当キツかったのだろうと予測できます。(軽いデジ絵を描くくらいの前半作業なら、オンボードで十分です)

Tiger Lakeなら、これらの負担が大幅に軽減され、後半も楽に造れるとお考え下さい。

第11世代Core『TigerLake』の i5 と i7 について

「Core i5-1135G7」は同世代のi7と比較しても、スコア上で大きな違いはありませんでした。すでに他社のTiger Lakeを調べた方も同様のことを言っていたので、メーカーによる設定の違いが大きく変わっていなければ共通事項と思われます。

最高性能を求めるのでなければ、金額差も考慮すると i5 の組み合わせで買う方がコスパが良いと言えそうです。

「Core i7-1165G7」と「Core i5-1135G7」の差は本当に小さい?

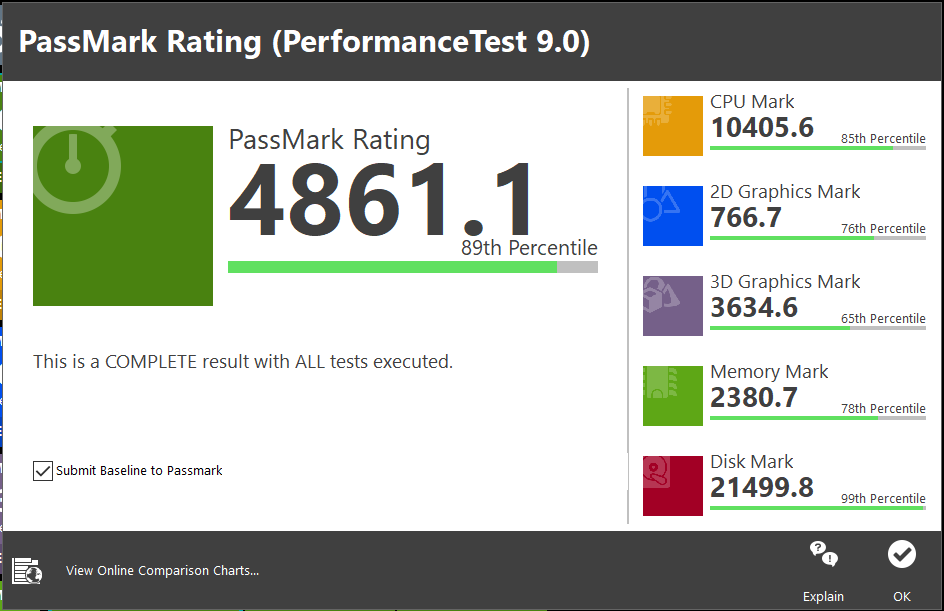

この記事は PCMark10 を中心に調べた内容になっています。ですが、PassMark社の直近アベレージで見ると、それなりに差がついています。i7のPassMarkが 11,086 に対して i5が 8,623。その差はなんと1.28倍。実用性を測る PCMark10 のトータルスコアでは 4,503 に対して 4,389。その差1.02倍でした。随分な違いです。

これはポテンシャルを全て比較するかしないかの話なのだと思います。そういった意味ではCPUキャッシュが12MBの「i7-1165G7」と8MBの「Core i5-1135G7」との差は小さいとは言いづらいものがあります。

CPUキャッシュで違いがあると、直近の作業を長時間ため込んだ時、速度に差が出ます。そういった意味では、作業量が多くて、様々なことを切り替えて使えるかどうか、をCPU選びの目安にすると良いかもしれません。

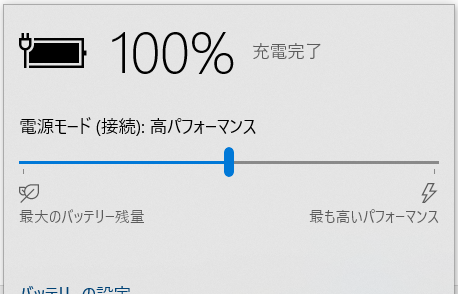

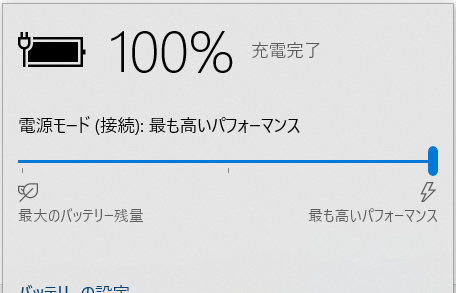

電源モードに関して

今回の計測は実用性から考えて、最も多くの人が使うであろう「高パフォーマンス」のモードでのみ比較しています(いずれ機会があれば最も高い~、も掲載するかもしれません)。

高パフォーマンス

最も高いパフォーマンス

富士通製品の個別記事にも書きましたが、第11世代Core『TigerLake』の搭載機種を電源設定により「最も高いパフォーマンス」にした時と「高パフォーマンス」にした時とでは、ある程度、スコアに差は出るものの大きな違いではありませんでした。

処理能力を限界まで引き出すよりも、長時間稼働できた方が良い人の方が多いでしょうから、基本的には「高パフォーマンス」で使い続けるのがオススメになります。(デフォルト設定は「高パフォーマンス」になっています)

LIFEBOOKに搭載されている第11世代Core『TigerLake』について

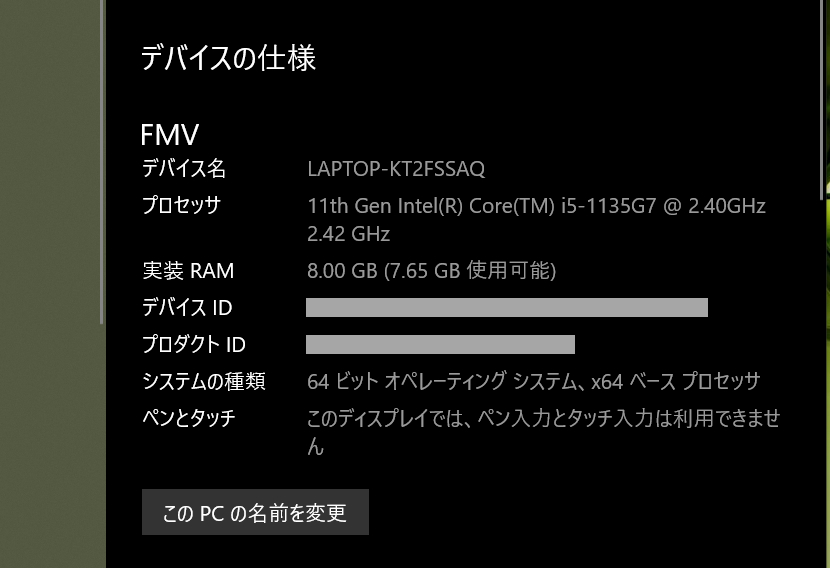

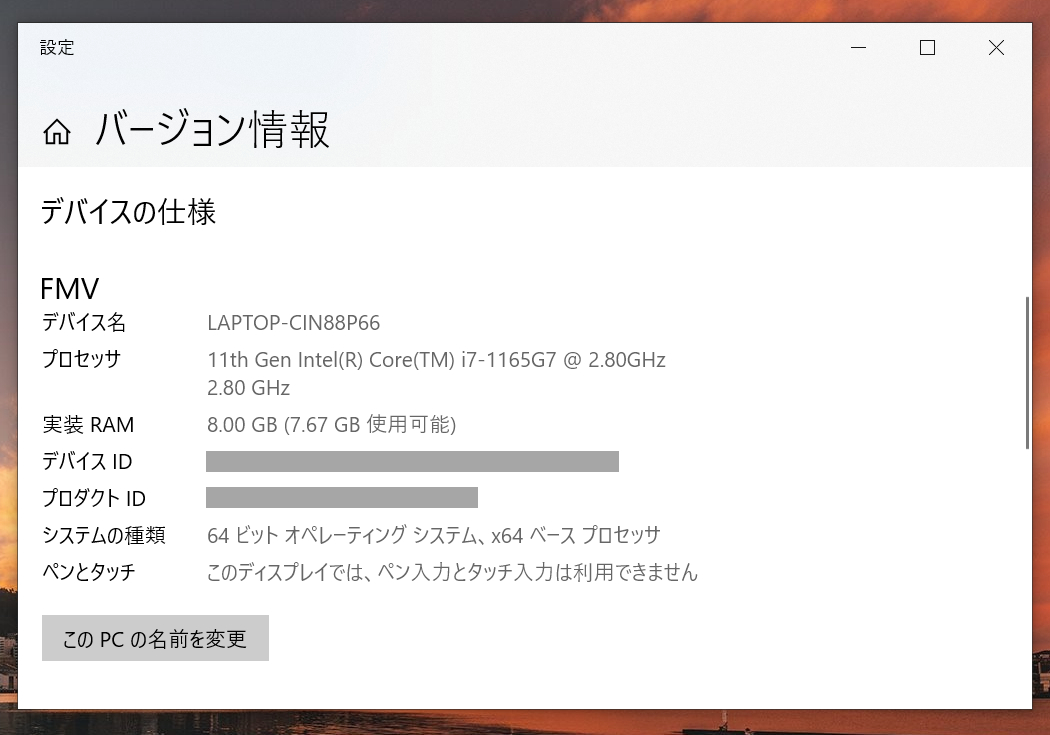

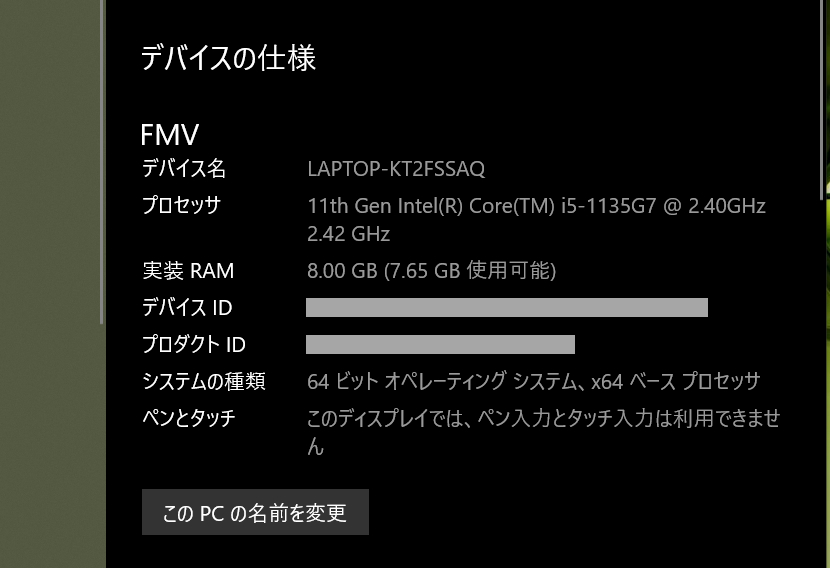

WC2/E3(CHシリーズ2020年10月モデル)のCore i5-1135G7

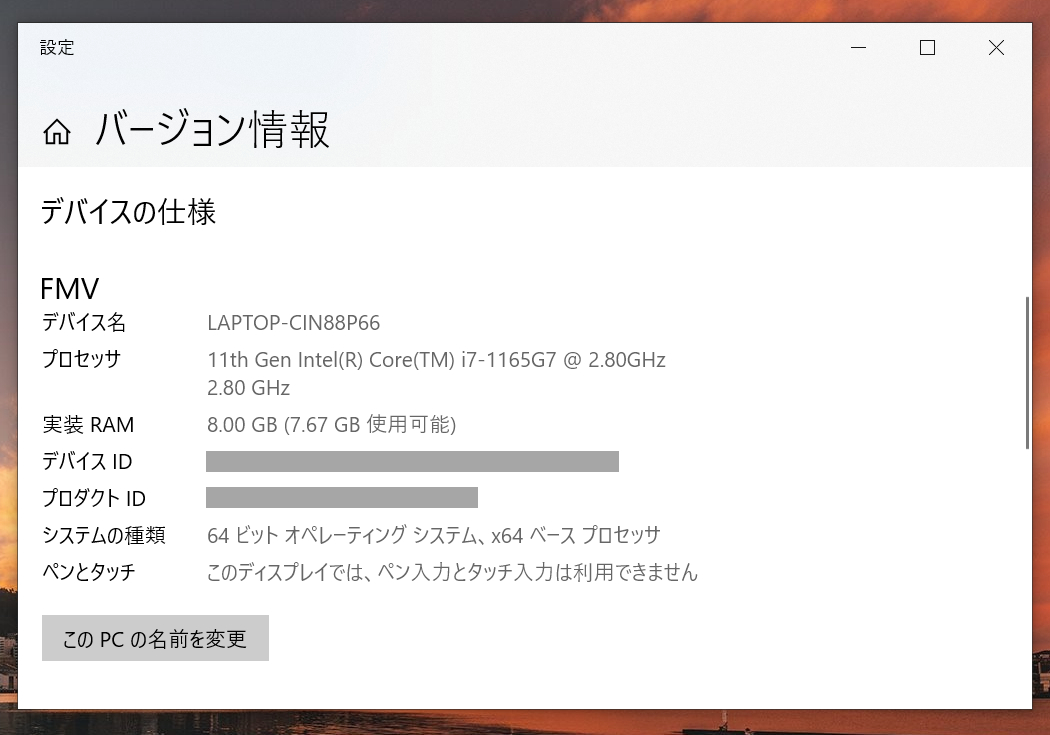

使用したのはWC2/E3(カタログモデルのCH90/E3と同性能)です。

Core i5-1135G7、メモリ 8.0GB、512GB SSD PCIe

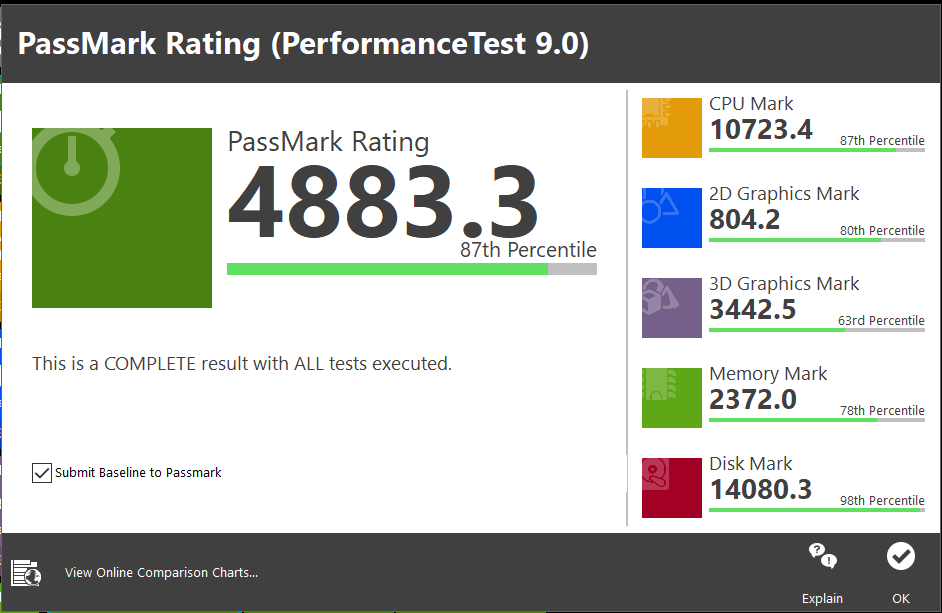

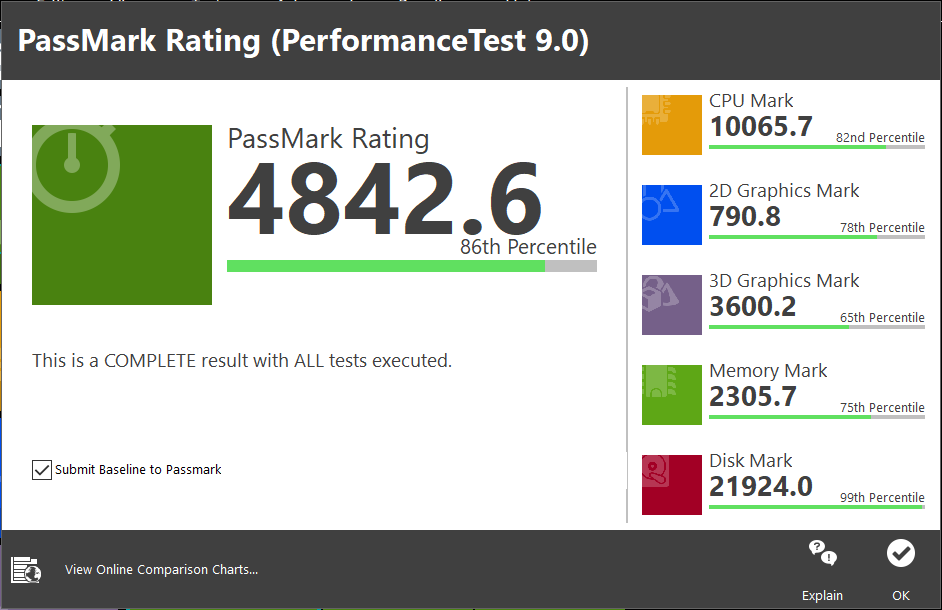

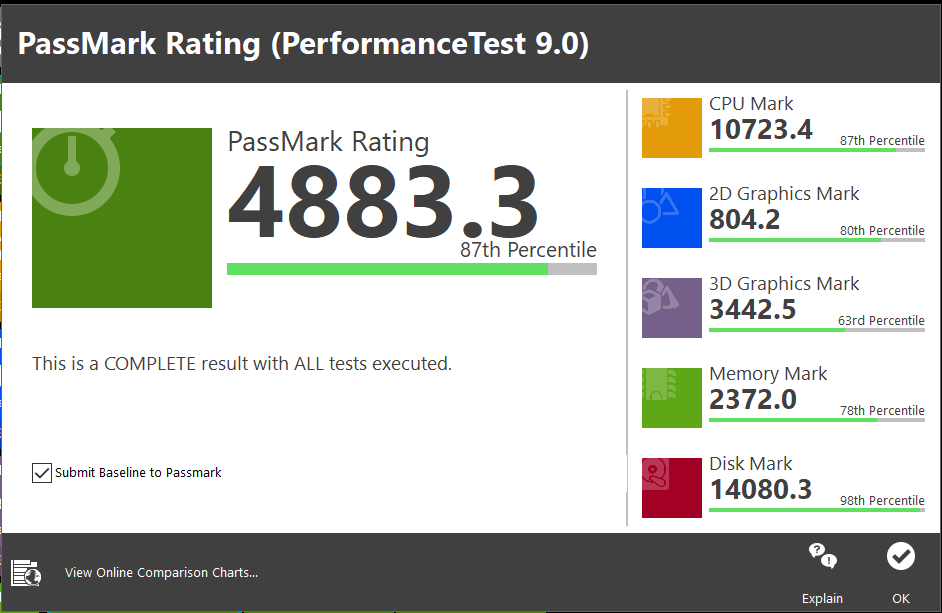

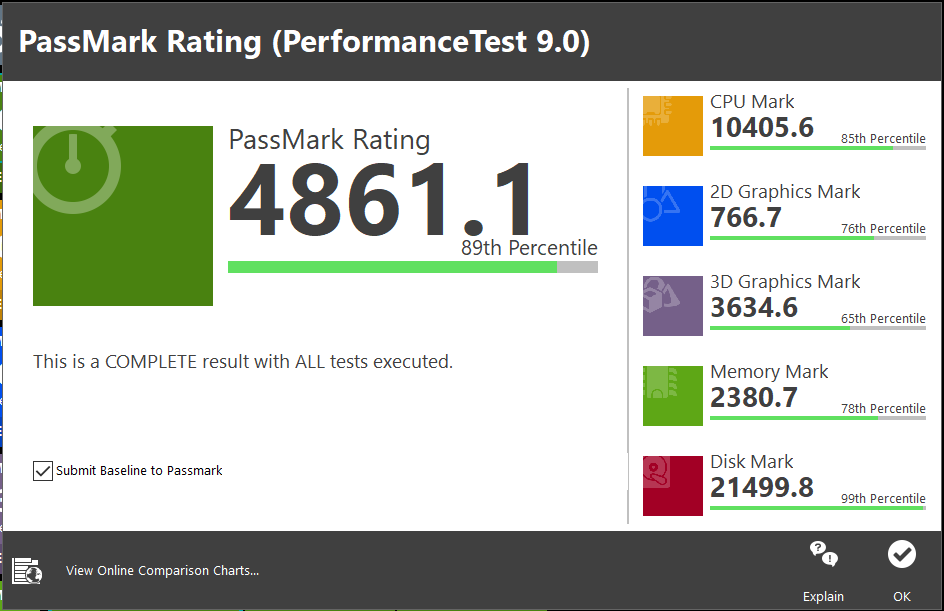

Core i5-1135G7のPassMarkの結果

「PassMark」は総合的なPC性能、個別部品(ストレージやメモリなど)で測るのに向いています。

LIFEBOOK WC2/E3(CH 2020年10月モデル)のCore i5-1135G7搭載機、PassMark-高パフォーマンス時

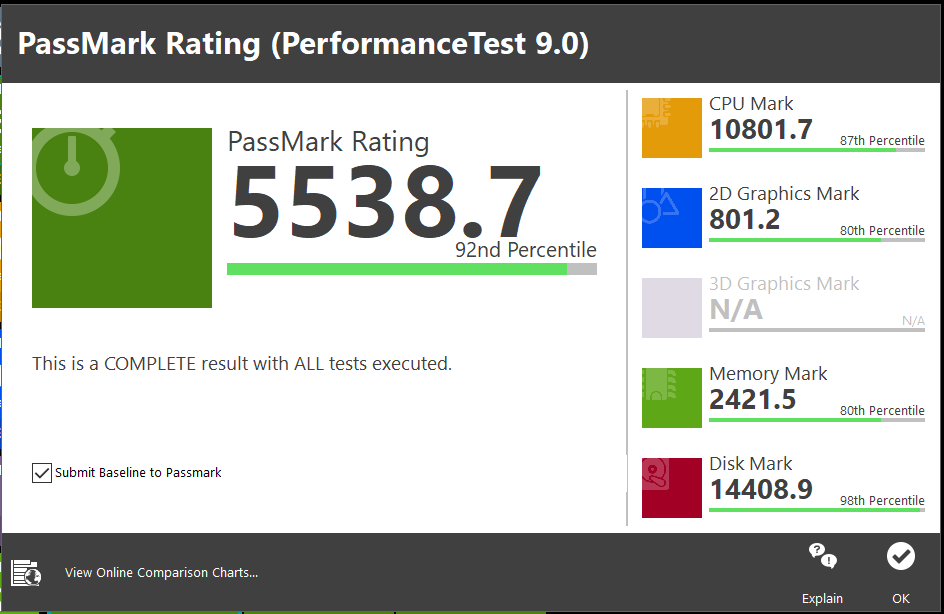

LIFEBOOK WC2/E3(CH 2020年10月モデル)のCore i5-1135G7搭載機、PassMark-最も高いパフォーマンス時

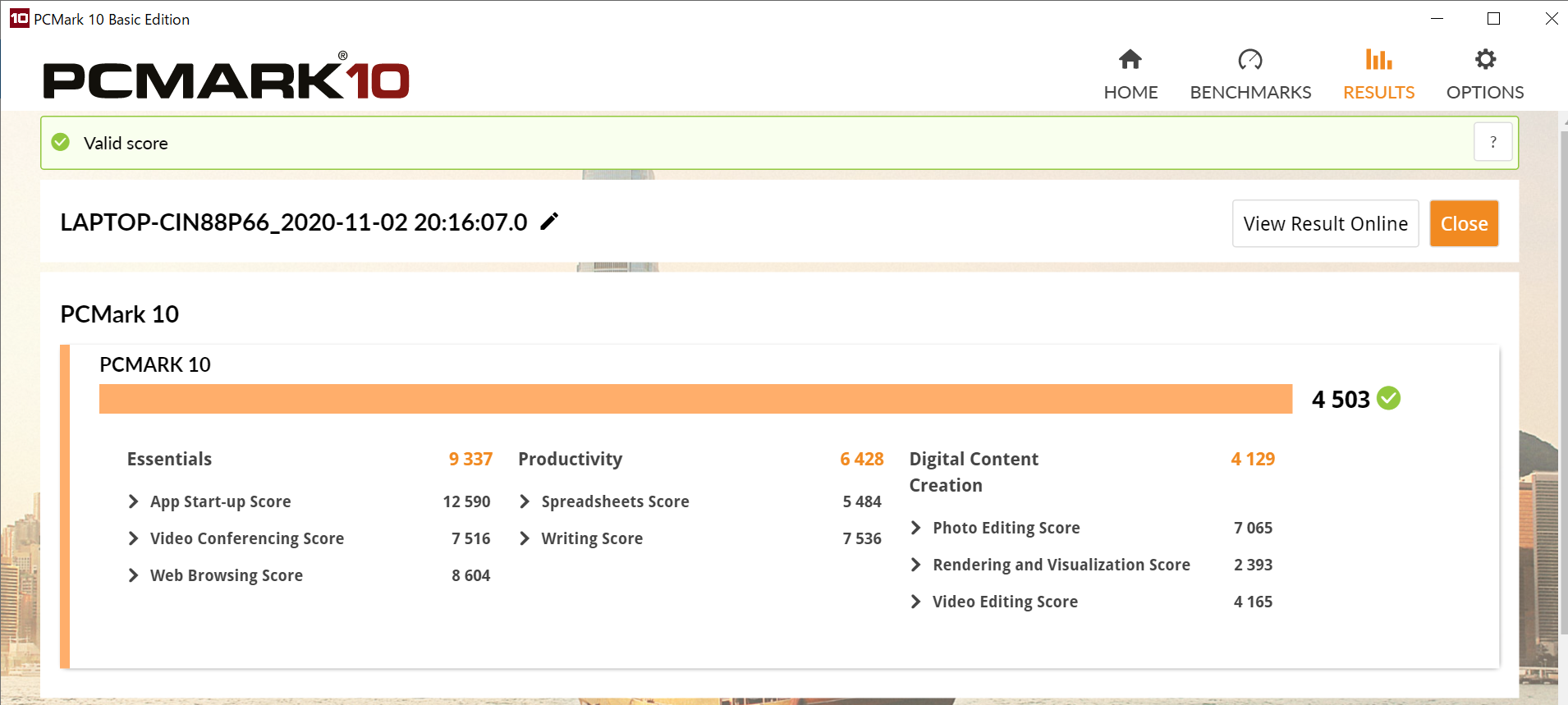

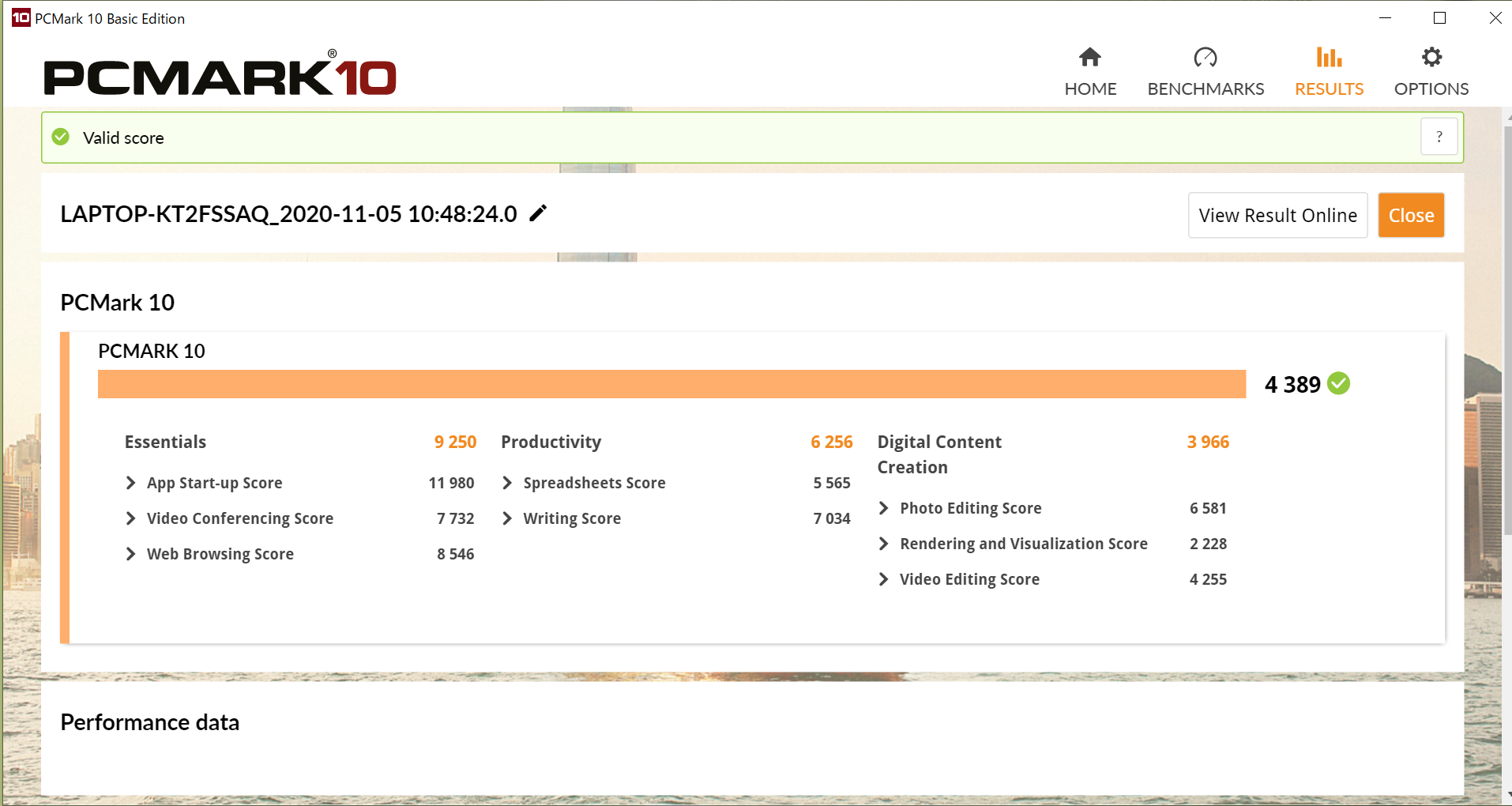

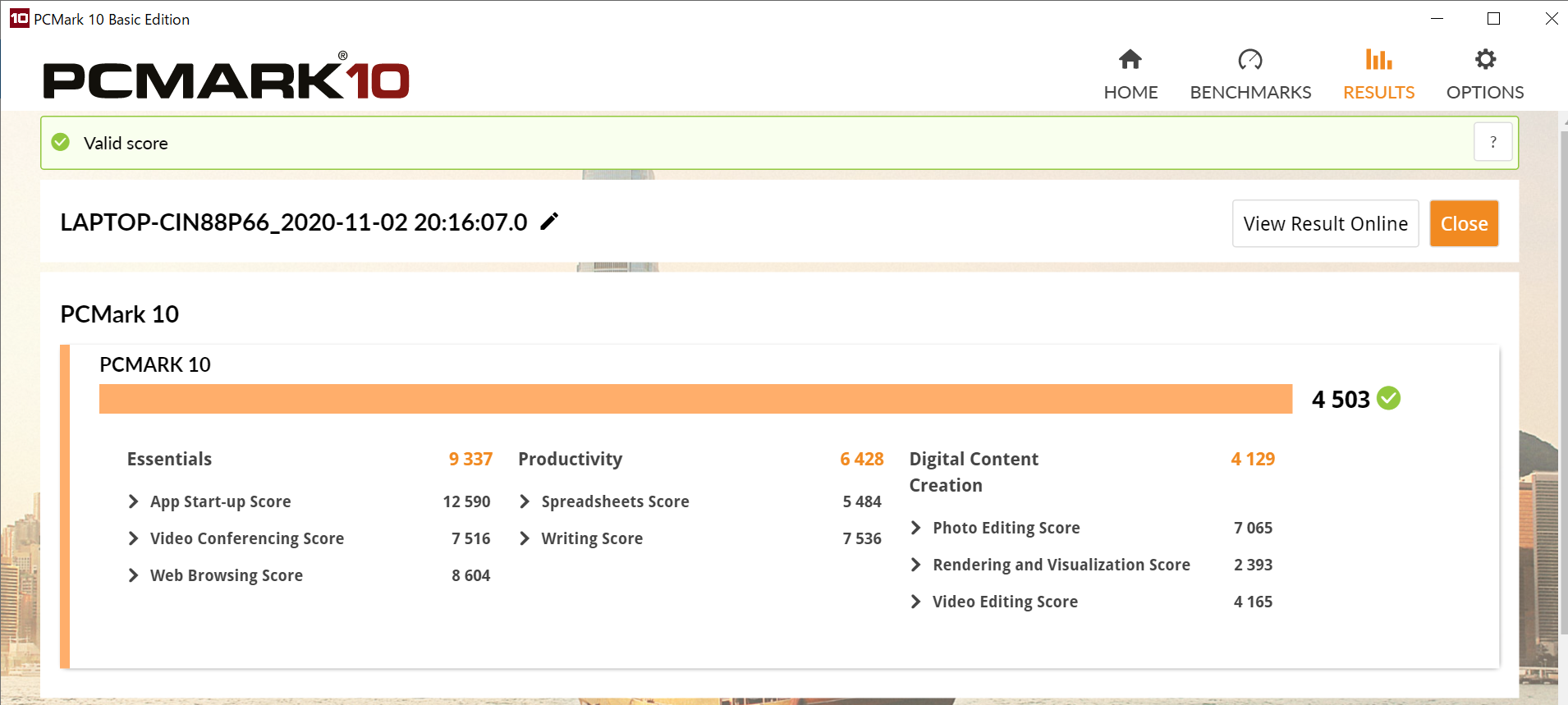

Core i5-1135G7のPCMark10の結果

LIFEBOOK WC2/E3(CH 2020年10月モデル)のCore i5-1135G7搭載機、PCMARK10-高パフォーマンス時(要約)

LIFEBOOK WC2/E3(UH 2020年10月モデル)のCore i7-1165G7搭載機、PCMARK10-最も高いパフォーマンス時(要約)

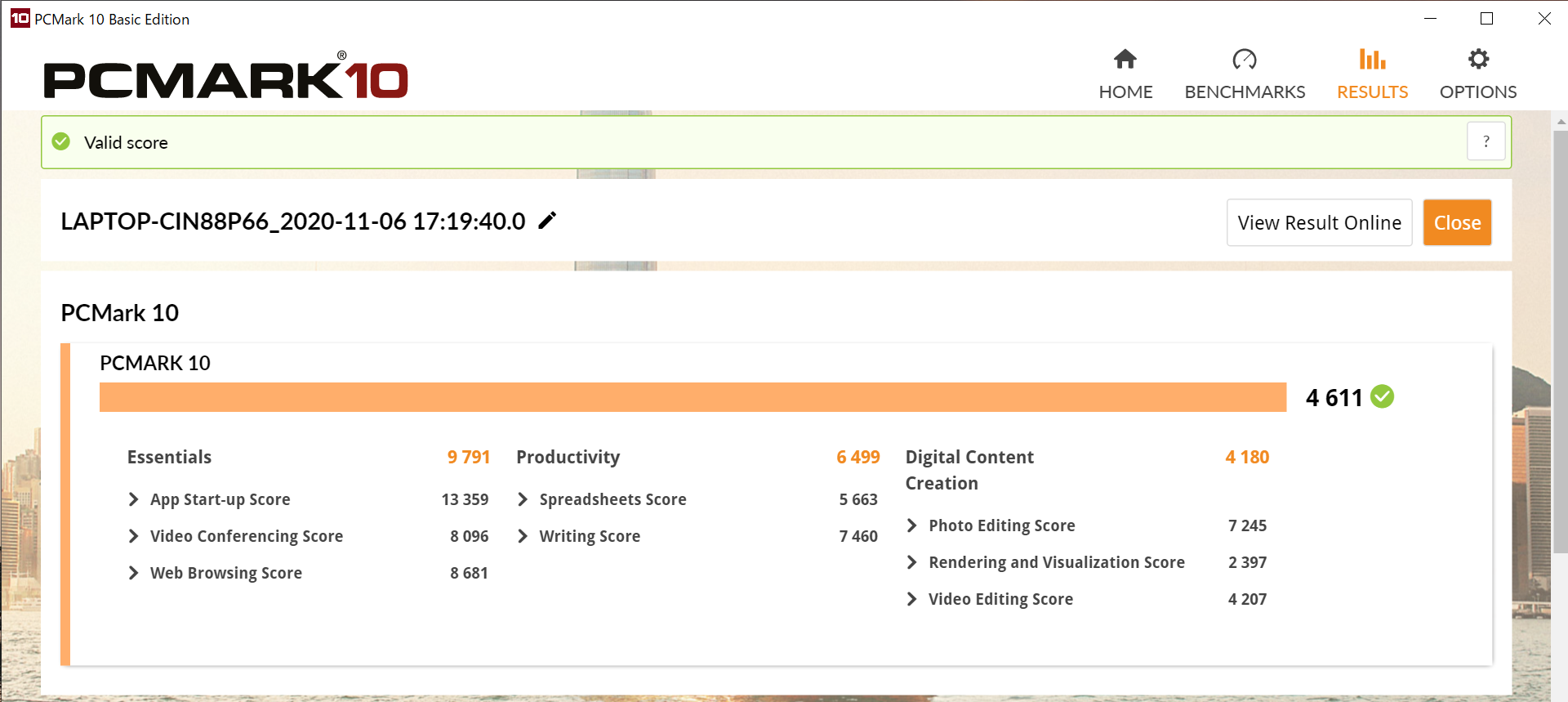

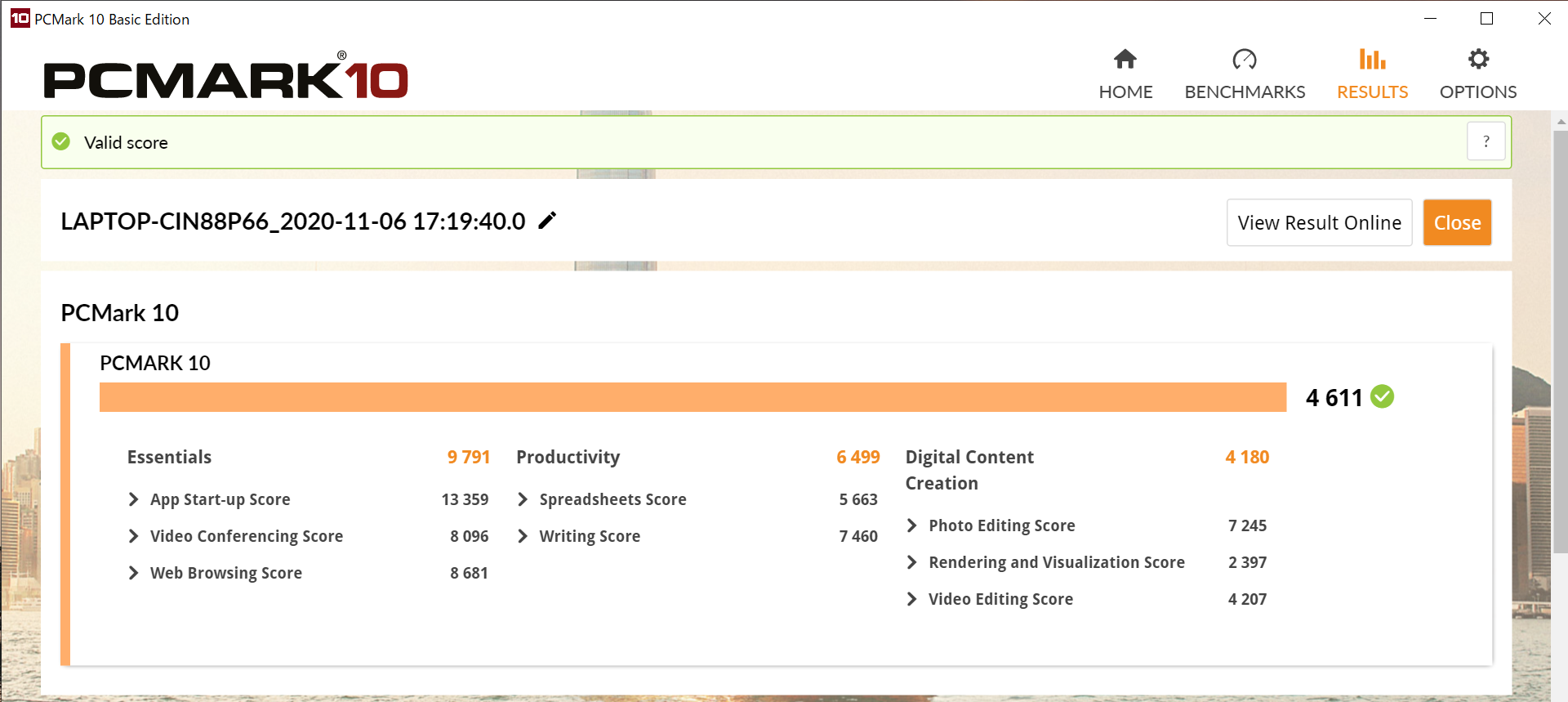

WU2/E3(UHシリーズ2020年10月モデル)のCore i7-1165G7

今回、新しく出てきたばかりの第11世代Core『TigerLake』搭載のレビュー機とあって、ベンチマークを回した結果を以下にまとめておきます。

使用したのはWU2/E3(カタログモデルのUH90/E3と同性能)です。

Core i7-1165G7、メモリ 8.0GB、512GB SSD PCIe

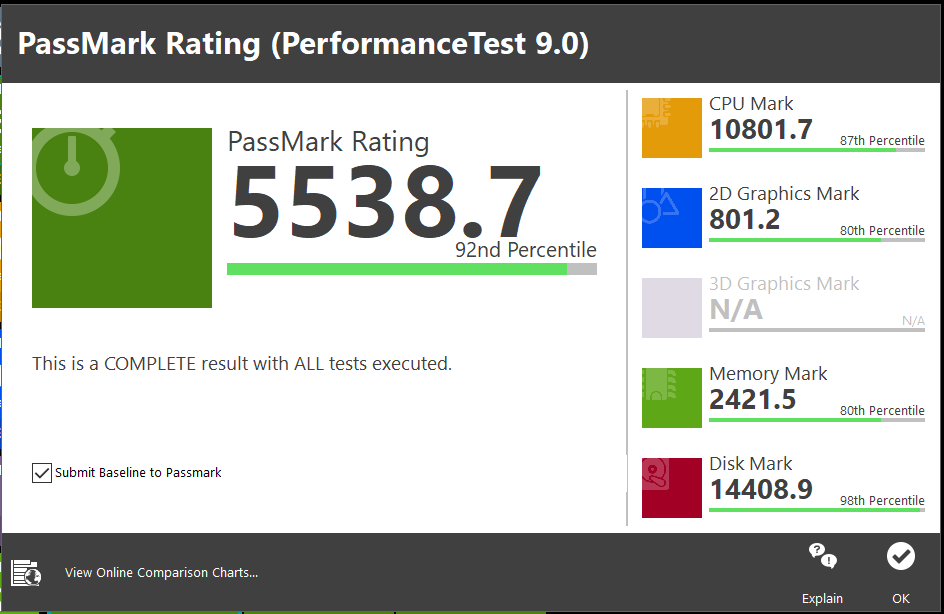

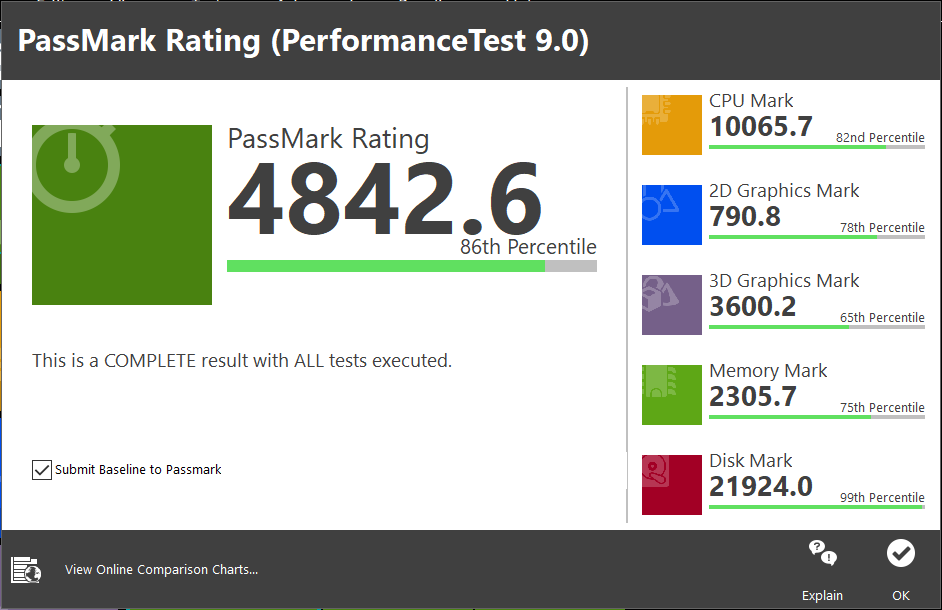

Core i7-1165G7のPassMarkのスコア

LIFEBOOK WU2/E3(UH 2020年10月モデル)のCore i7-1165G7搭載機、PassMark-高パフォーマンス時

LIFEBOOK WU2/E3(UH 2020年10月モデル)のCore i7-1165G7搭載機、PassMark-最も高いパフォーマンス時

※掲載しているスコアは「最も高いパフォーマンス」の方が若干低くなっていますが、間違いではありません。電源設定に関わらず、PassMarkではほぼ同等の数値になります。

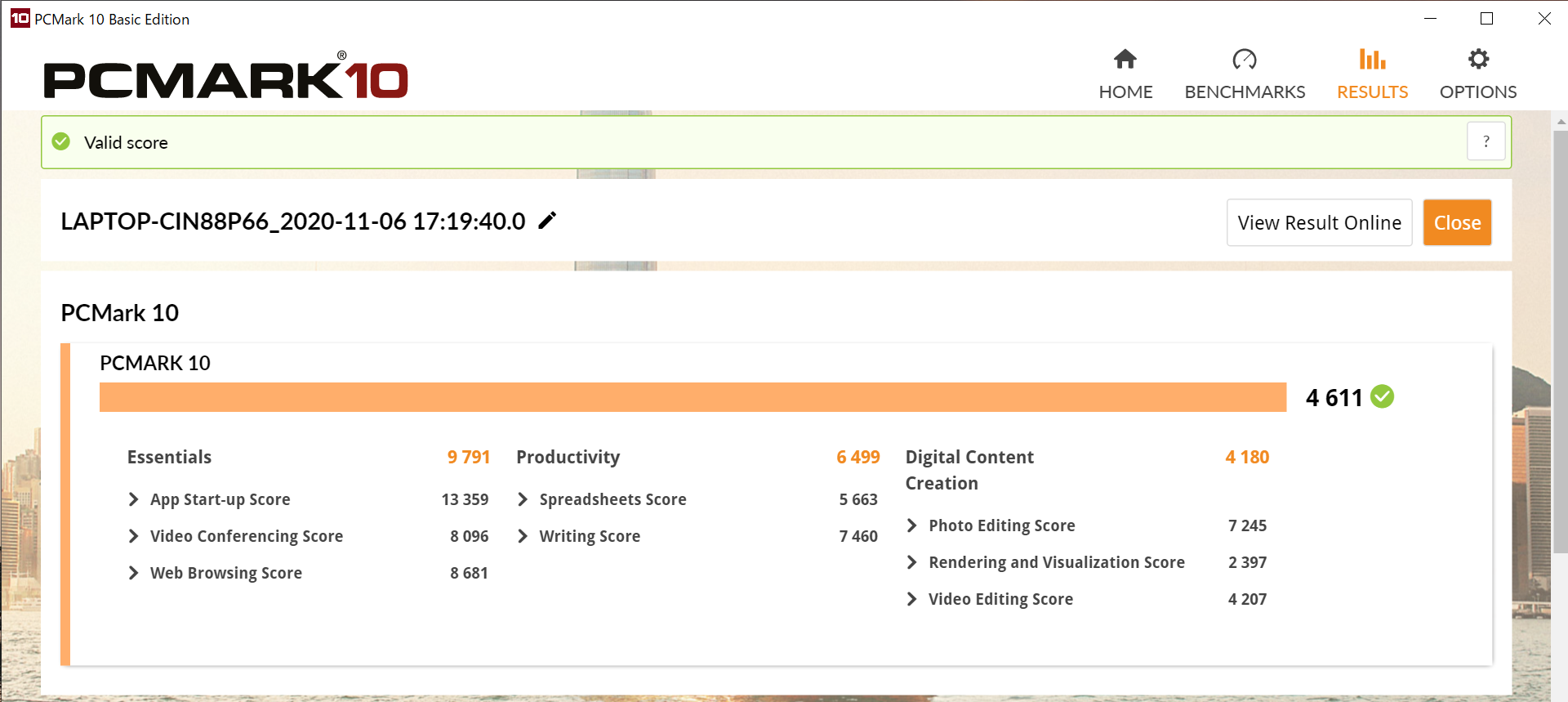

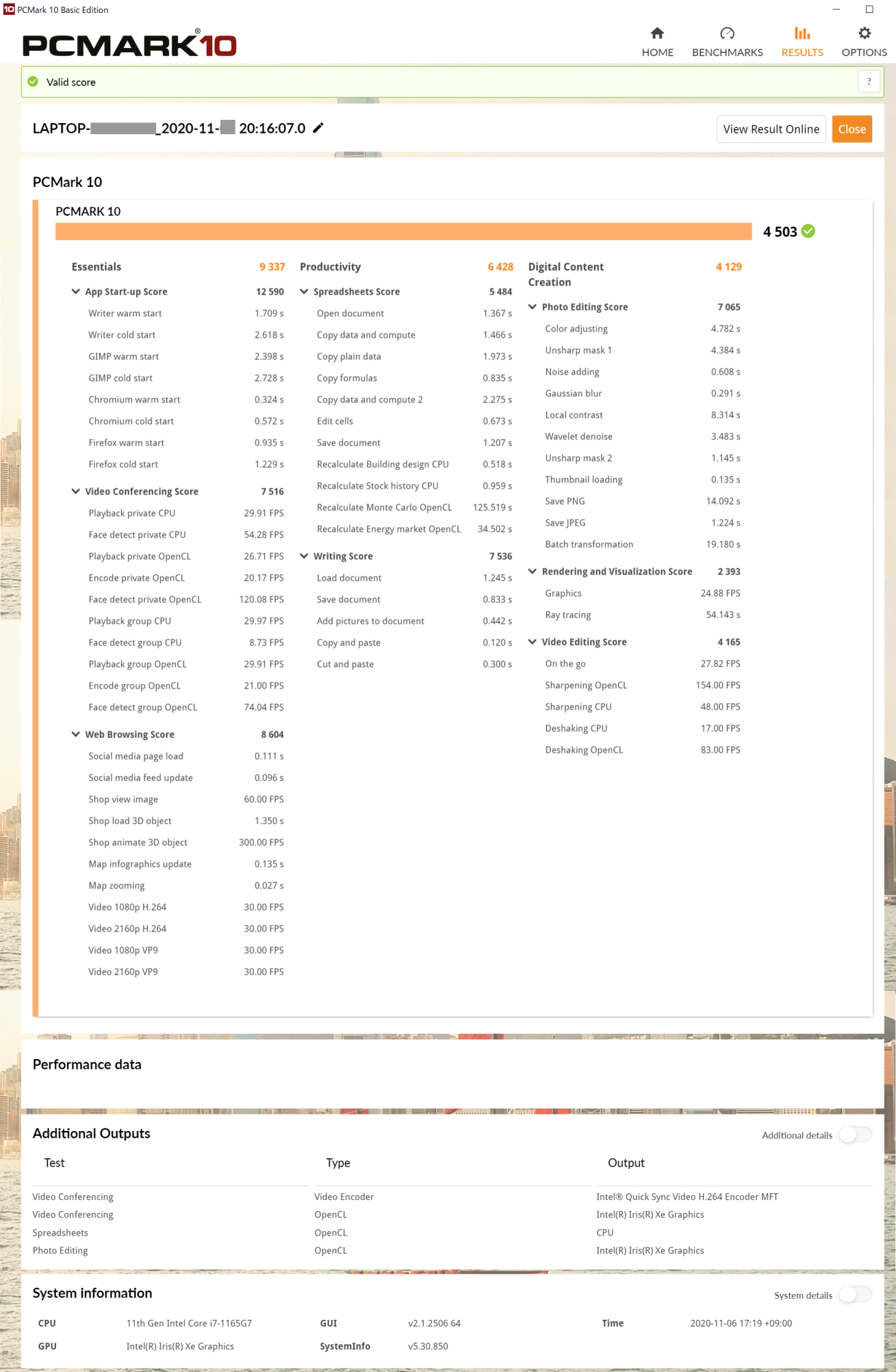

Core i7-1165G7のPCMark10の結果

LIFEBOOK WU2/E3(UH 2020年10月モデル)のCore i7-1165G7搭載機、PCMARK10-高パフォーマンス時(要約)

LIFEBOOK WU2/E3(UH 2020年10月モデル)のCore i7-1165G7搭載機、PCMARK10-最も高いパフォーマンス時(要約)

PCMark10のベンチマーク詳細一覧

こちらでは、比較用として一通りの詳細項目を掲載しておきます。

細かく比較したい方はご参考にどうぞ。

※全て高パフォーマンスにて統一。

※トータルスコアの高い順に並んでいます。

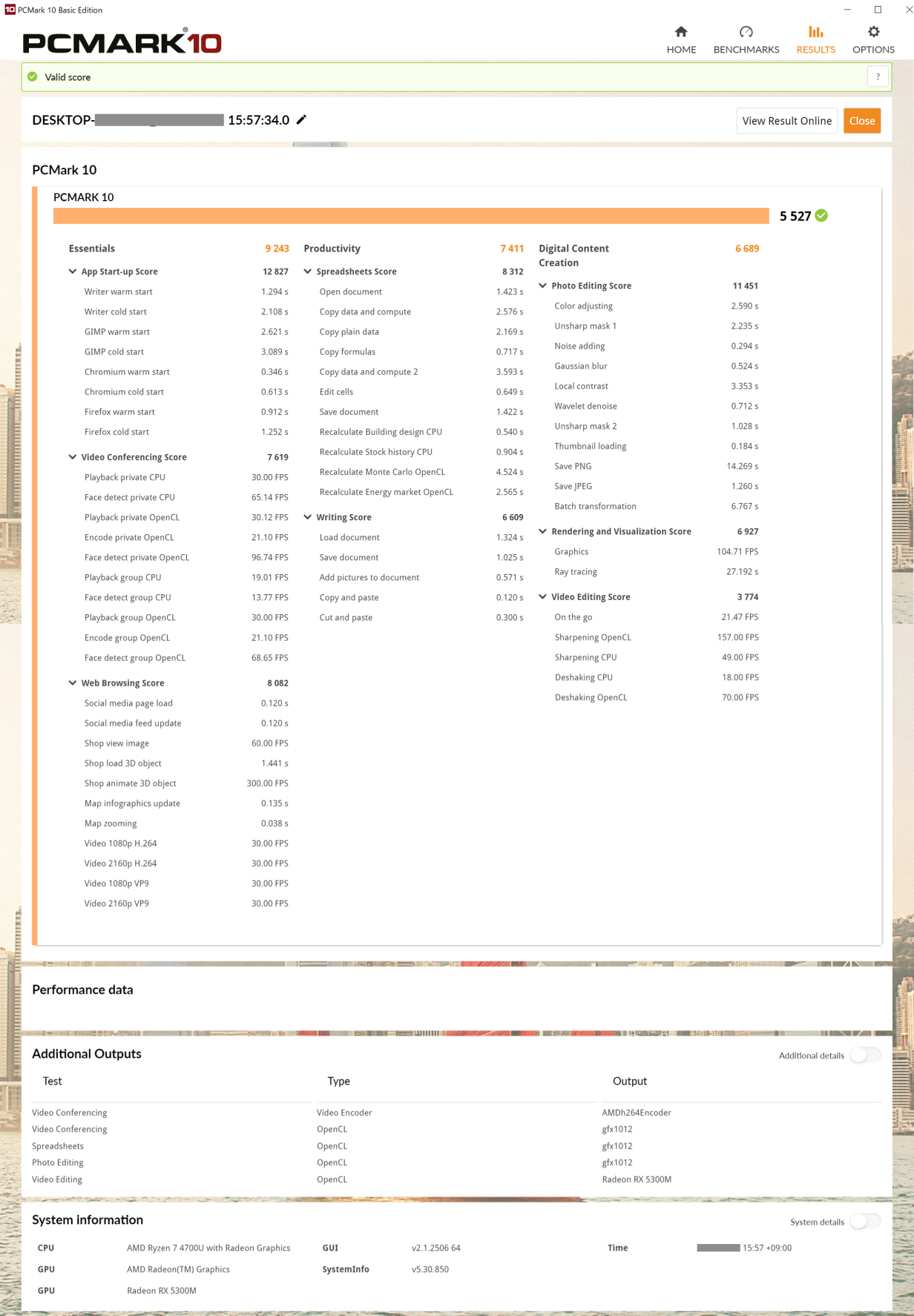

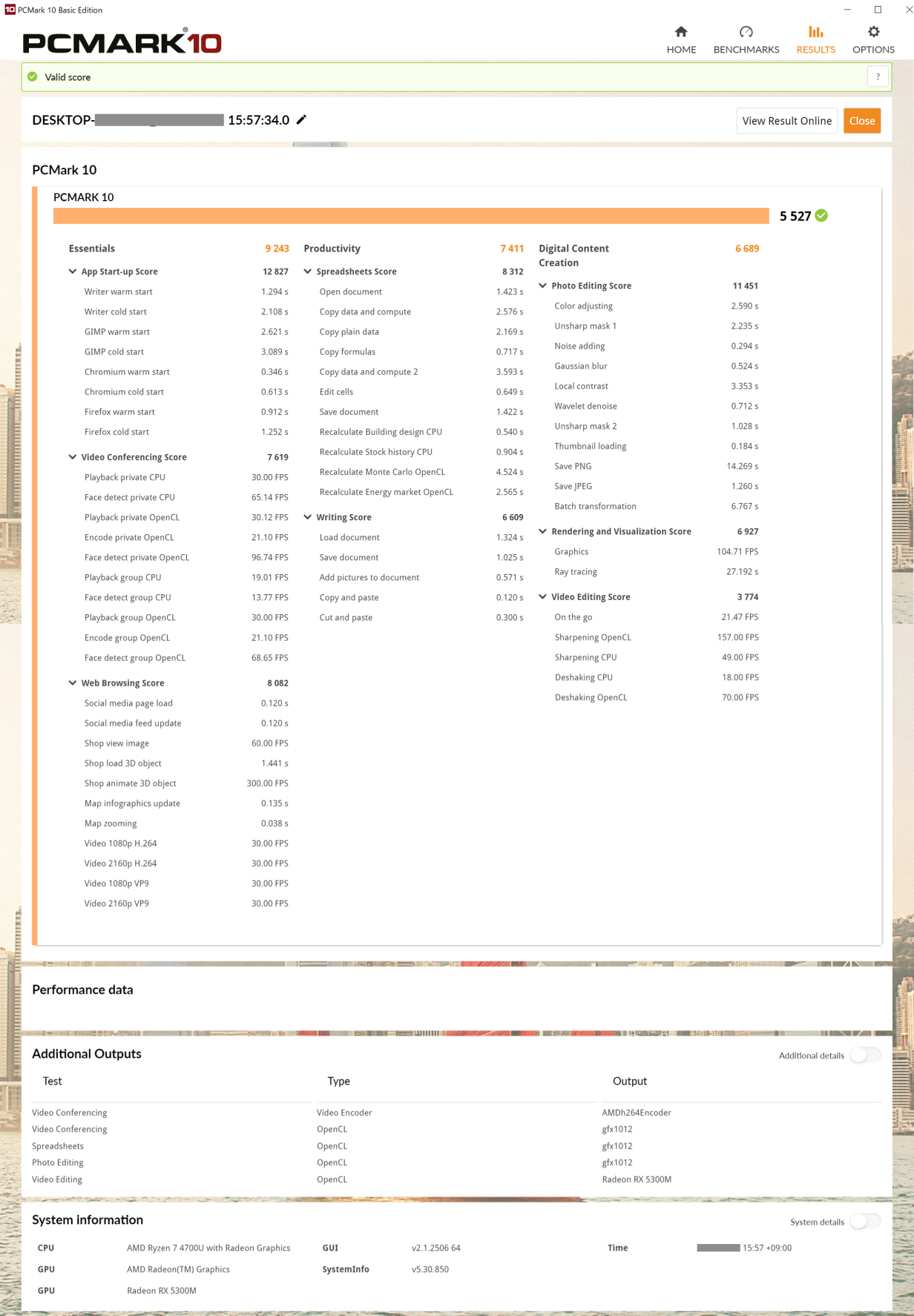

トータル 5,527 :富士通 FH WFB/E3 Ryzen 7 4700U SSD PCIe、16GB、256GB SSD PCIe

富士通 FH WFB/E3 の Ryzen 7 4700U搭載機 高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

富士通 FH「WFB/E3(2020/10発売)」

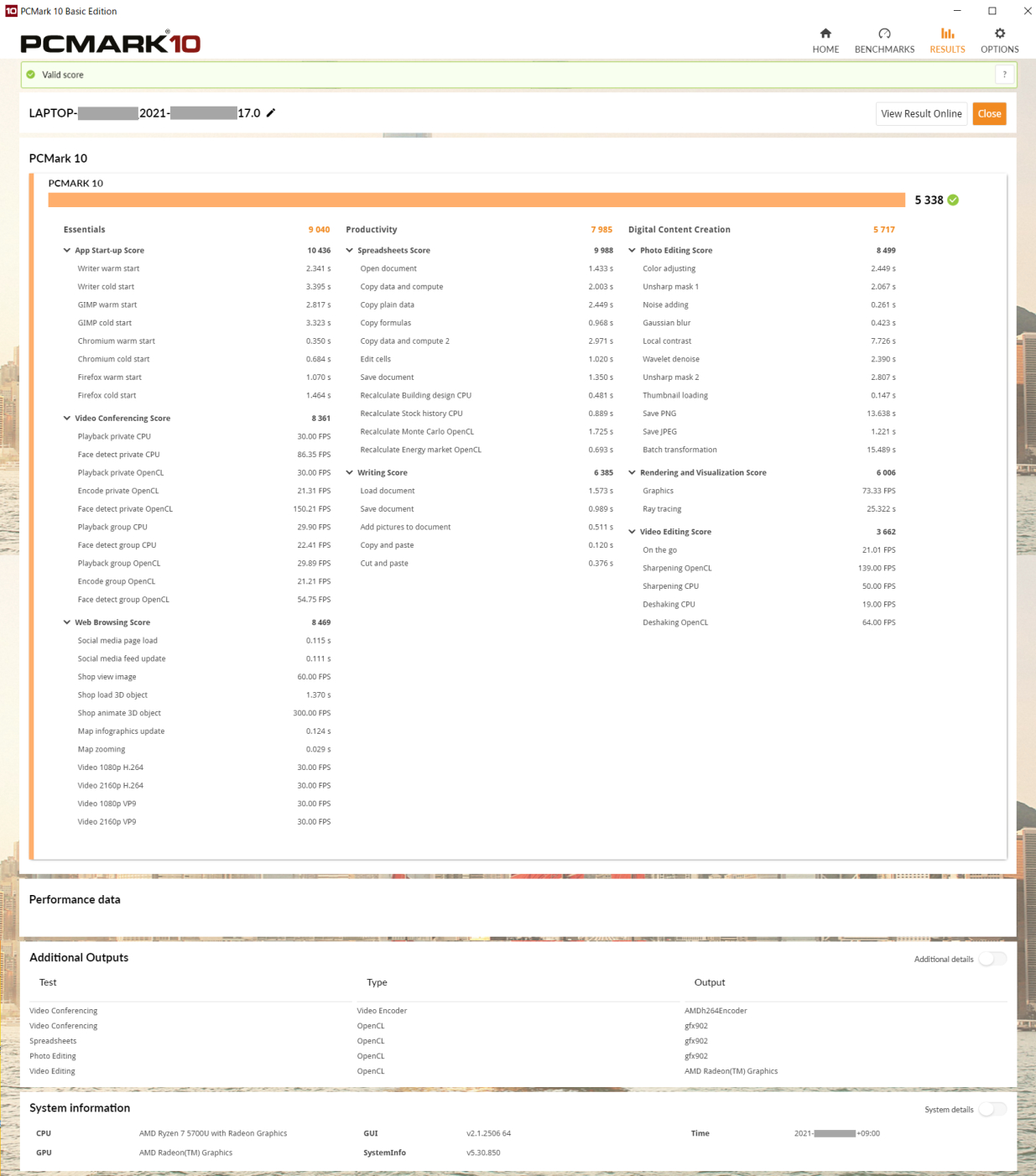

トータル 5,338 :富士通 AH AH-X/F1 Ryzen 7 5700U、8GB、512GB SSD PCIe

富士通 AH AH-X/F1 の Ryzen 7 5700U 高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

富士通 AH「AH-X/F1(2021/02発売)」

トータル 5,178 :富士通 AH45/F1 Ryzen 5 5500U SSD PCIe、16GB、256GB SSD PCIe

富士通 AH「AH45/F1(2021/02発売)」

トータル 4,872 :NEC Direct N15 PC-GN286 Core i7-1165G7、8GB、256GB SSD PCIe

NEC Direct N15 PC-GN286 の Core i7-1165G7搭載機 高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

NEC Direct N15「PC-GN286(2021/01発売)」

トータル 4,760 :Dynabook W6FHP7CZDS Core i7-1165G7、8GB、256GB SSD PCIe

Dynabook W6FHP7CZDS Core i7-1165G7搭載機 高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

ダイナ FZ/HP「W6FHP7CZDS(2020/12発売)」

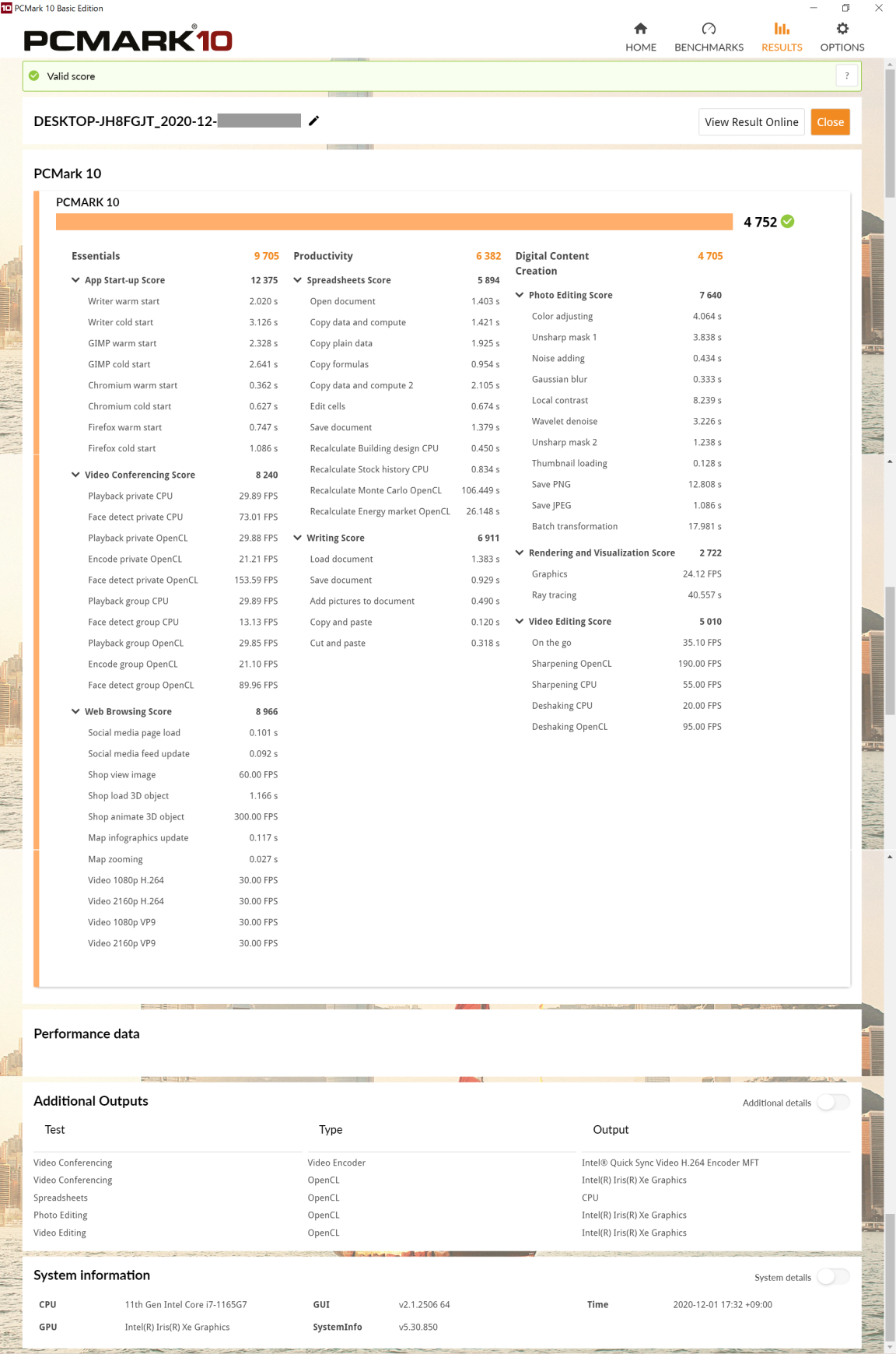

トータル 4,752 :Dynabook W6VHP7CZBL Core i7-1165G7、8GB、256GB SSD PCIe

Dynabook W6VHP7CZBLのCore i7-1165G7搭載機、高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

ダイナ VZ/HP「W6VHP7CZBL(2020/11発売)」

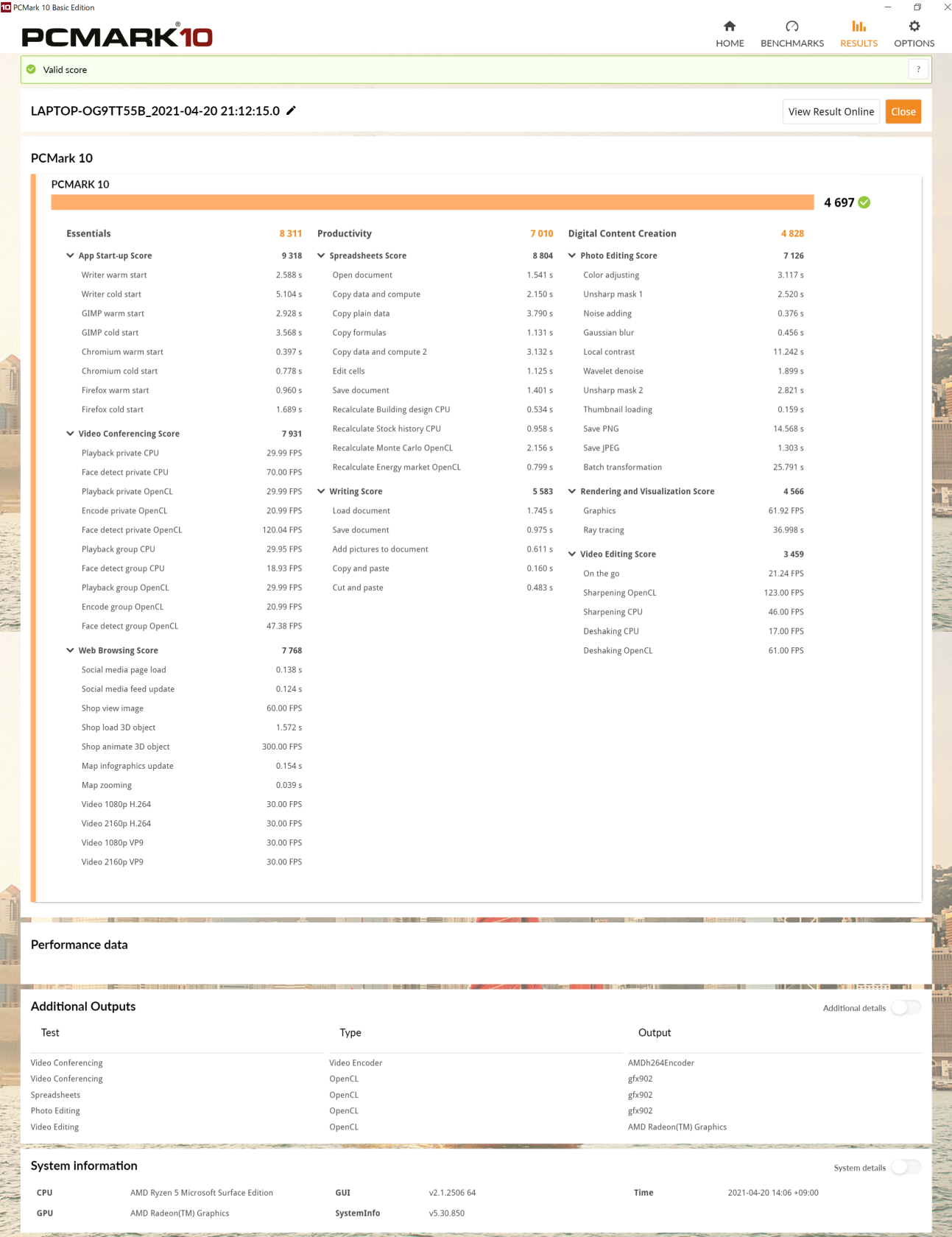

トータル 4,697 :Microsoft Laptop4 5PB-00020 Ryzen 5 4680U、8GB、256GB SSD PCIe

Microsoft Laptop4 5PB-00020のRyzen 5 4680U搭載機、高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

Surface Laptop4「5PB-00020 (2021/04発売)」

(2021/04発売)」

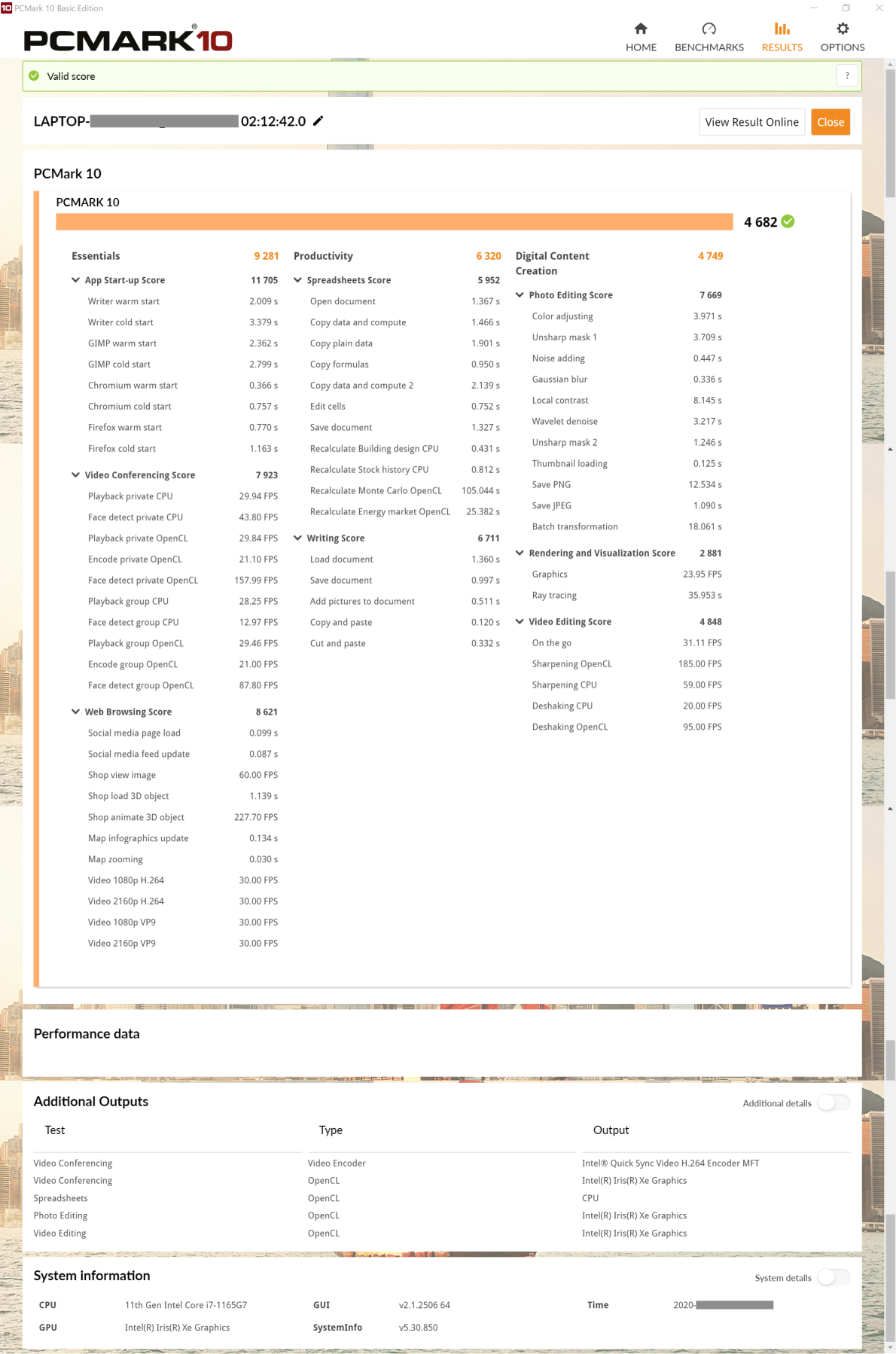

トータル 4,682 :Dynabook W6GHP7CZEL Core i7-1165G7、8GB、256GB SSD PCIe

Dynabook W6GHP7CZELのCore i7-1165G7搭載機、高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

ダイナ GZ/HP「W6GHP7CZEL (2020/11発売)」

(2020/11発売)」

トータル 4,621 :NEC Direct PM PC-GN286J5 Core i7-1165G7、8GB、512GB SSD PCIe

トータル 4,541 :Dynabook CZ/HP Core i7-1165G7、8GB、512GB SSD PCIe

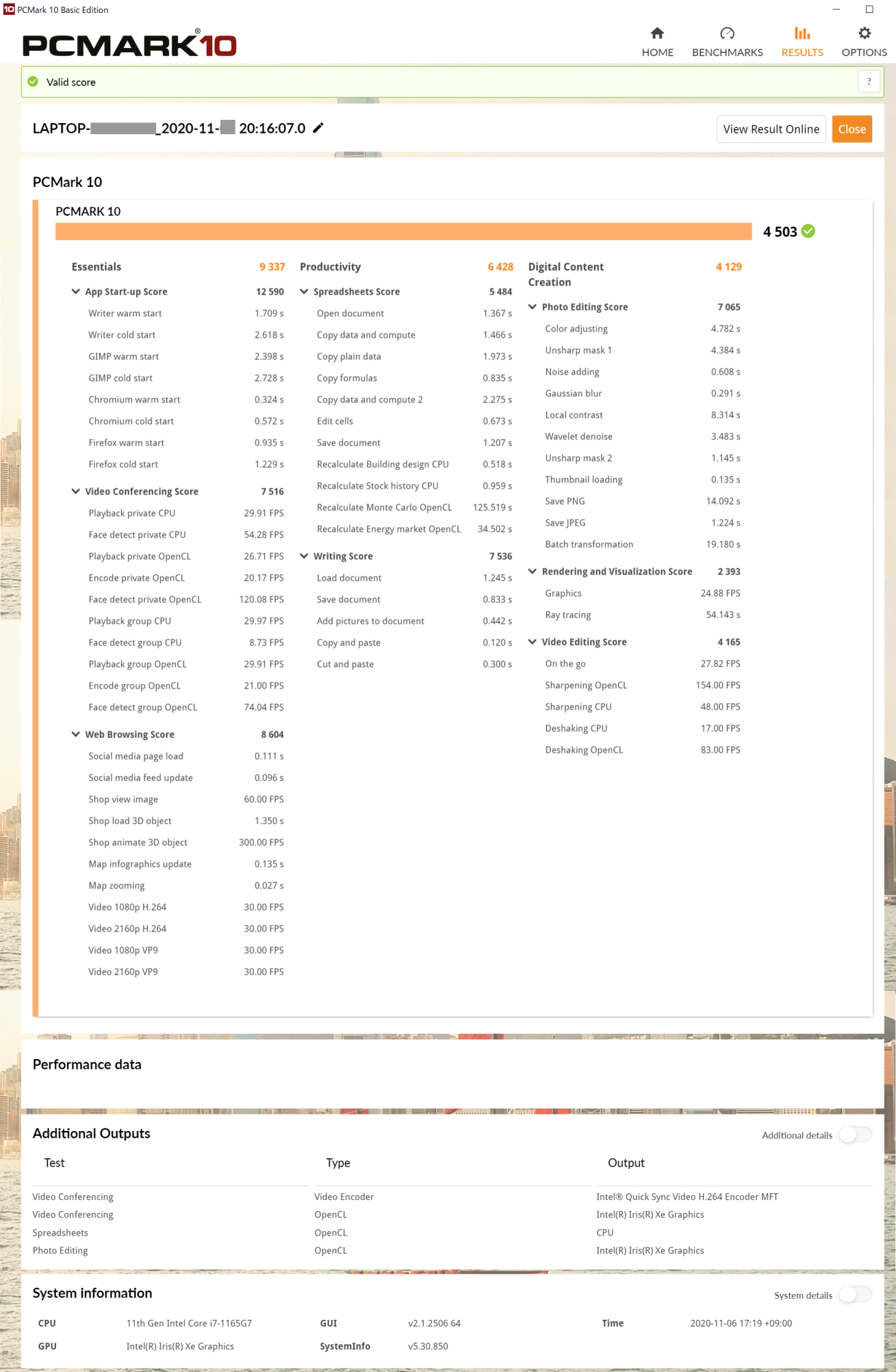

トータル 4,503 :富士通 UH90/E3 Core i7-1165G7、8GB、512GB SSD PCIe

富士通 WU2/E3(UH 2020年10月モデル)のCore i7-1165G7搭載機の高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

富士通 WU2/E3「UH90/E3(2020/10発売)」

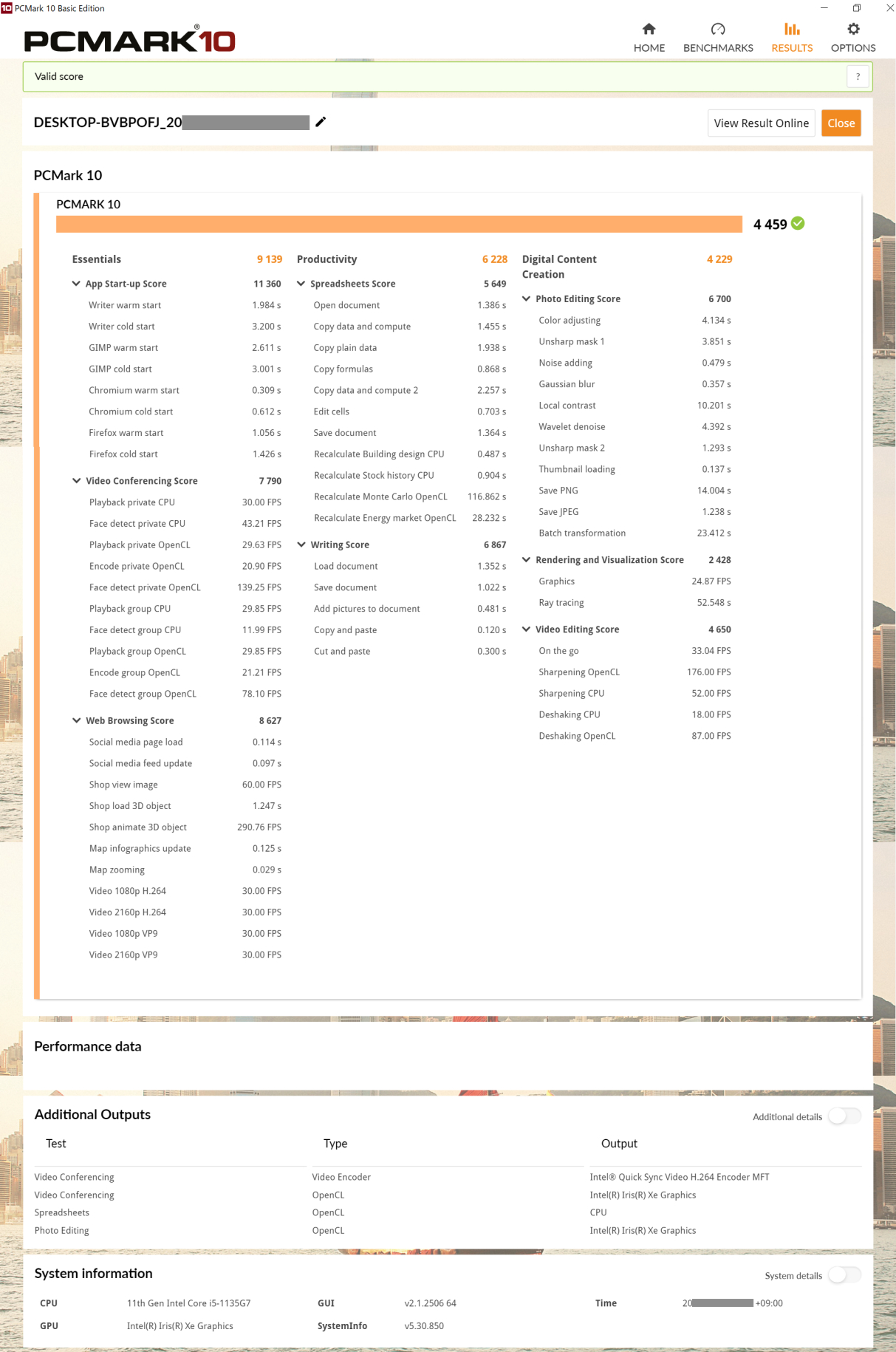

トータル 4,459 :NEC Direct PM PC-GN244 Core i5-1135G7、8GB、256GB SSD PCIe

NEC Direct PM「PC-GN244(2020/10発売)」

トータル 4,389 :富士通 CH90/E3 Core i5-1135G7、8GB、512GB SSD PCIe

富士通 WC2/E3(CH 2020年10月モデル)のCore i5-1135G7搭載機の高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

富士通 WC2/E3「CH90/E3(2020/10発売)」

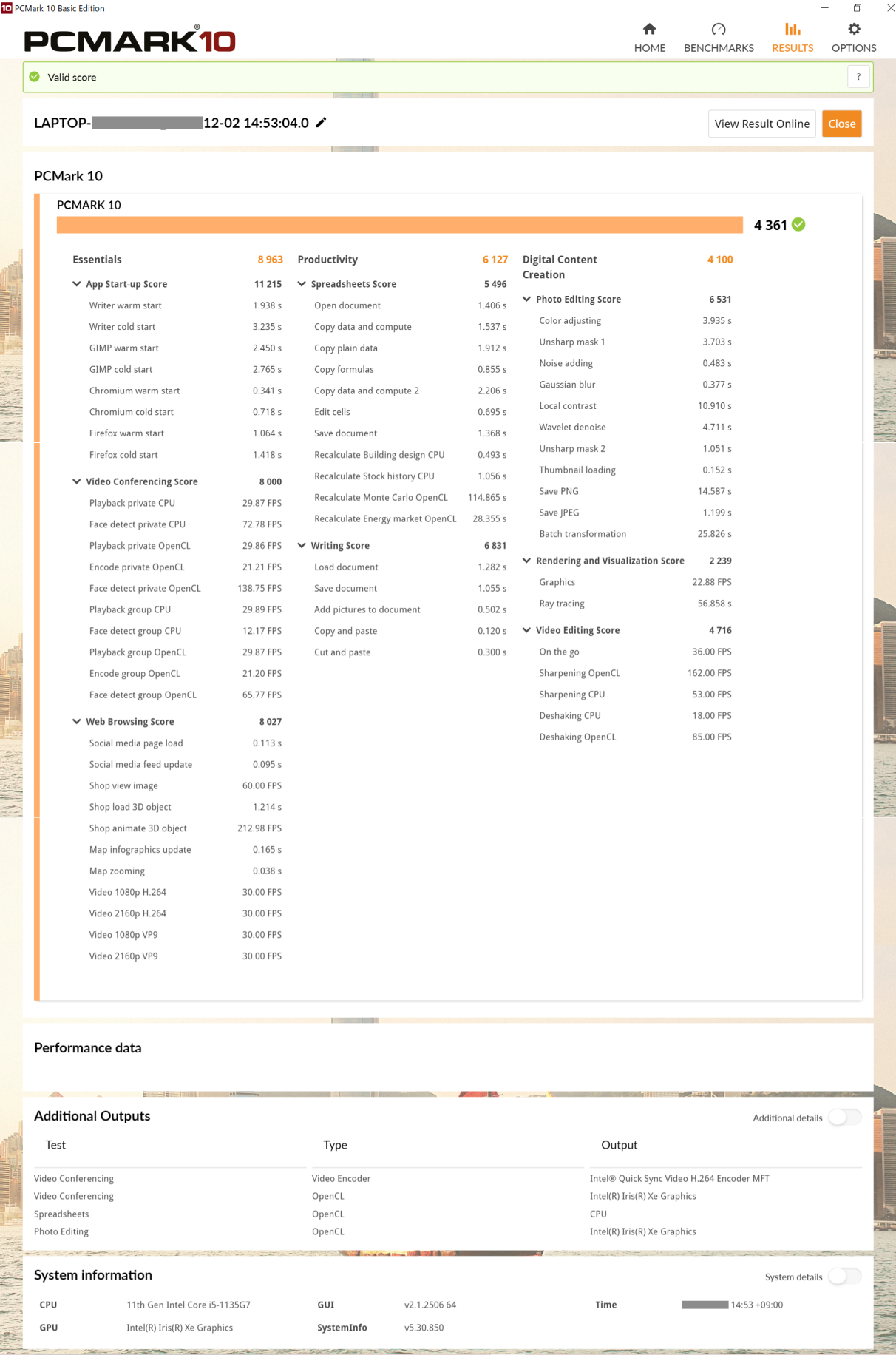

トータル 4,361 :Dynabook W6PHP5CZBB Core i5-1135G7、8GB、256GB SSD PCIe

Dynabook W6PHP5CZBB Core i5-1135G7搭載機 高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

ダイナ PZ/HP「W6PHP5CZBB (2020/11発売)」

(2020/11発売)」

トータル 4,342 :Dynabook W6VHP5BZBL Core i5-1135G7、8GB、256GB SSD PCIe

Dynabook W6VHP5BZBL Core i5-1135G7の高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

ダイナ VZ/HP「W6VHP5BZBL (2020/11発売)」

(2020/11発売)」

トータル 4,260 :Dynabook W6GHP5CZBW Core i5-1135G7、8GB、256GB SSD PCIe

Dynabook W6GHP5CZBW Core i5-1135G7の高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

ダイナ GZ/HP「W6GHP5CZBW (2020/11発売)」

(2020/11発売)」

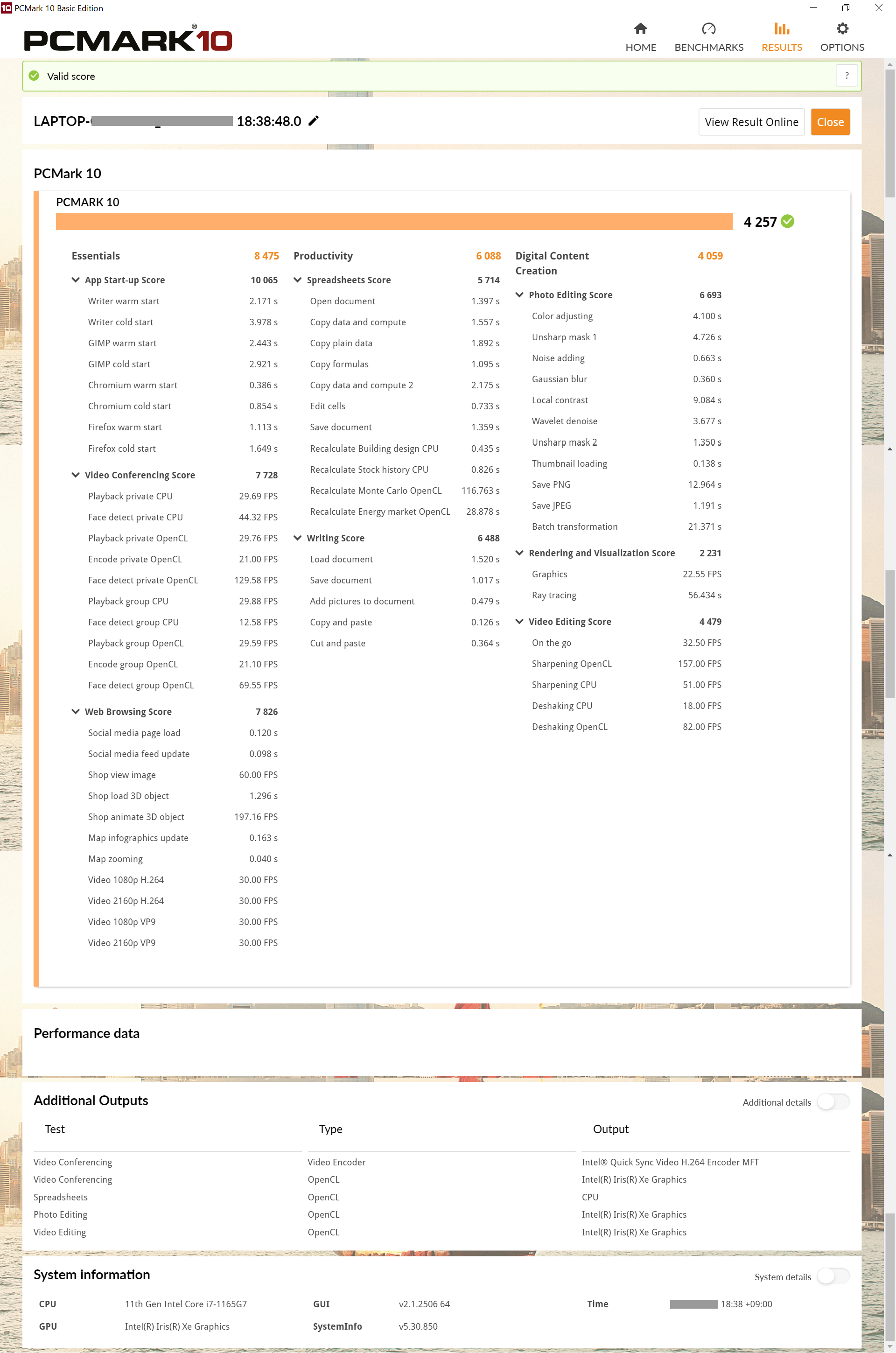

トータル 4,257 :Dynabook W6SHP7CZAR Core i7-1165G7、8GB、512GB SSD PCIe

Dynabook W6SHP7CZAR Core i7-1165G7の高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

ダイナ SZ/HP「W6SHP7CZAR (2020/12発売)」

(2020/12発売)」

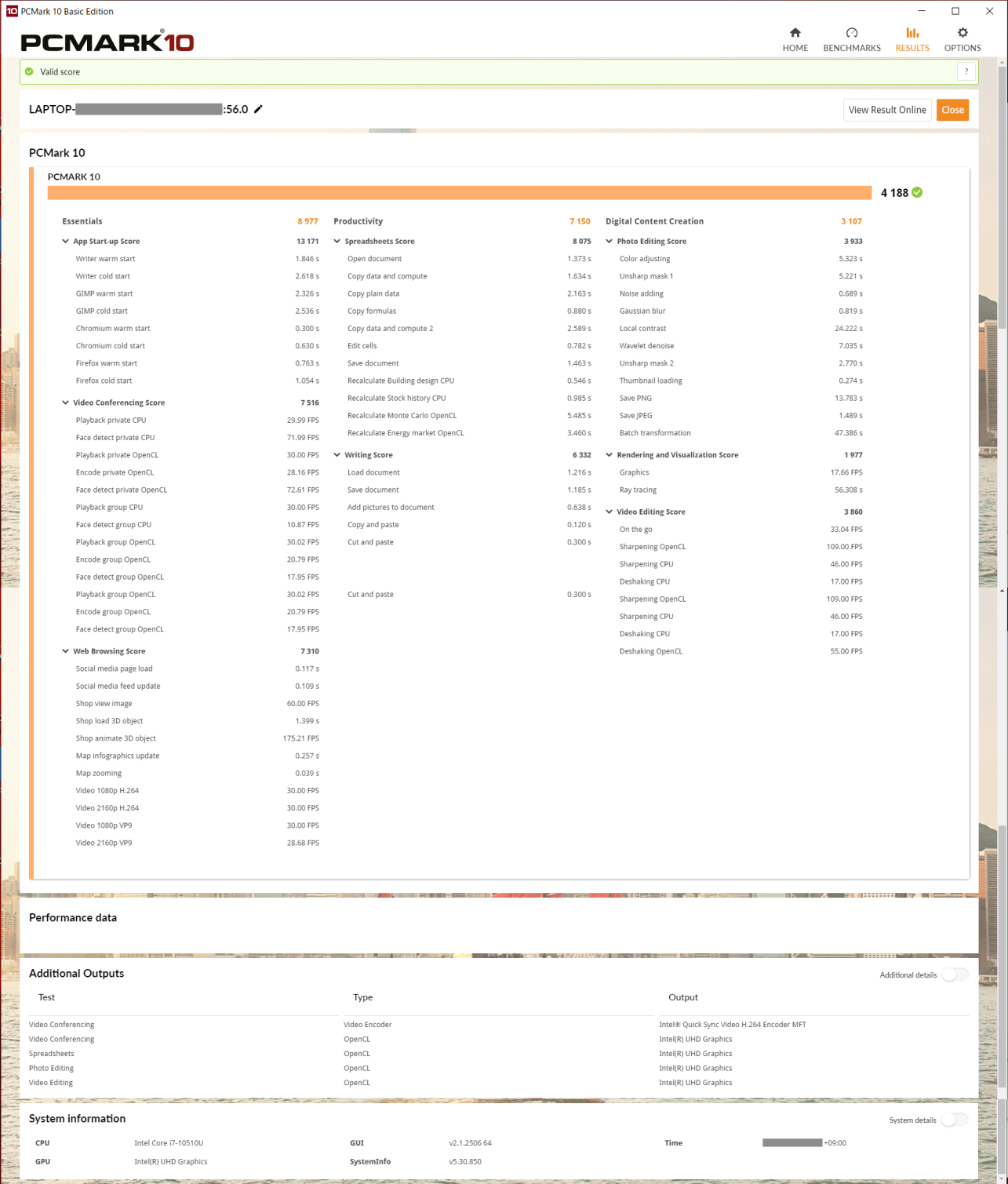

トータル 4,188 :Dynabook W6PZ55CMBA Core i7-10510U、8GB、256GB SSD PCIe

Dynabook W6PZ55CMBA Core i7-10510Uの高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

ダイナ PZ55/M「W6PZ55CMBA (2021/1 発売)」

(2021/1 発売)」

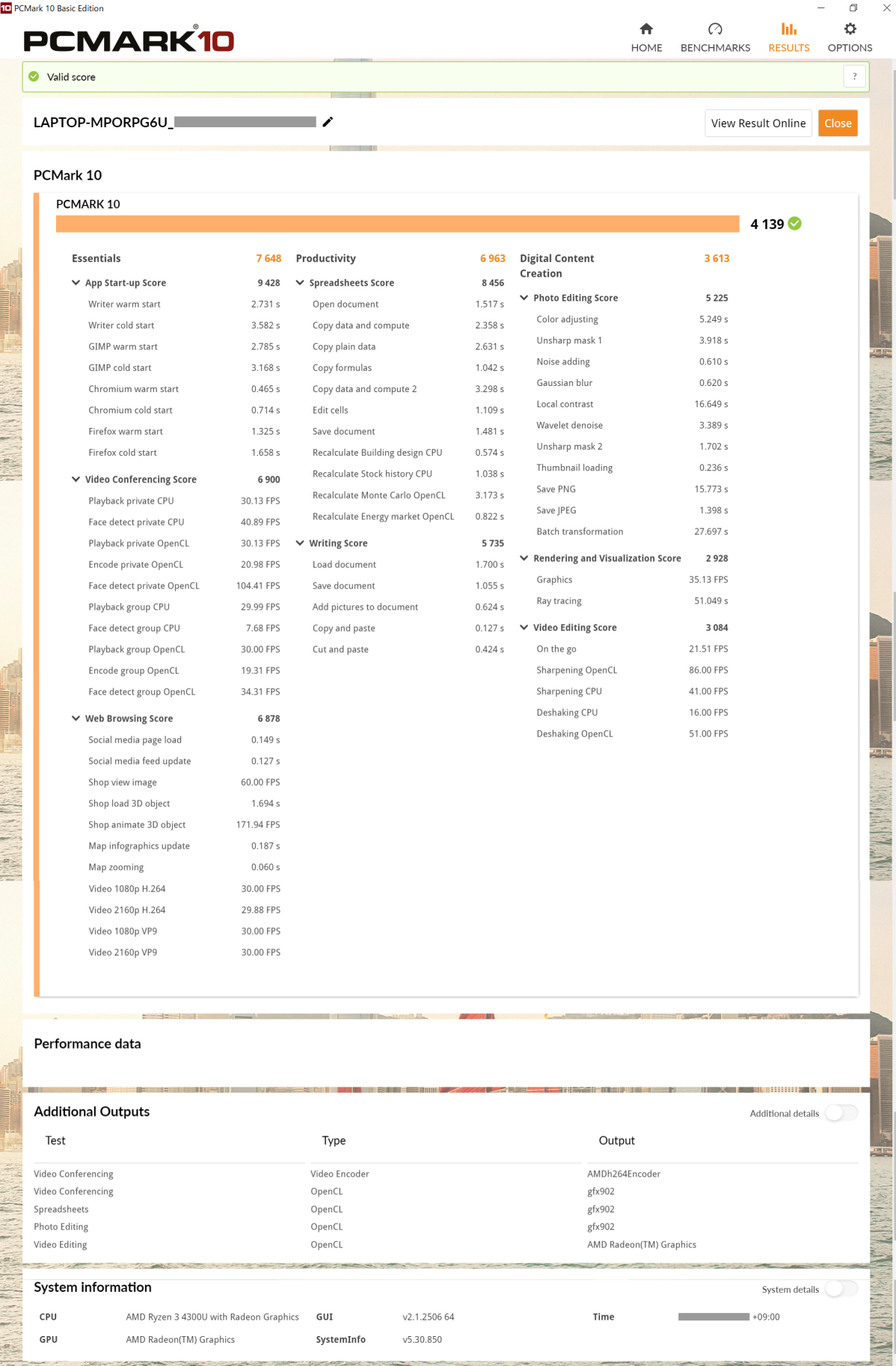

トータル 4,139 :Lenovo 81YM009CJP Ryzen3 4300U、4GB、128GB SSD PCIe

Lenovo Slim 550(14) 81YM009CJP Ryzen3 4300Uの高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

Lenovo Slim 550(14) 「81YM009CJP(2020/7 発売)」

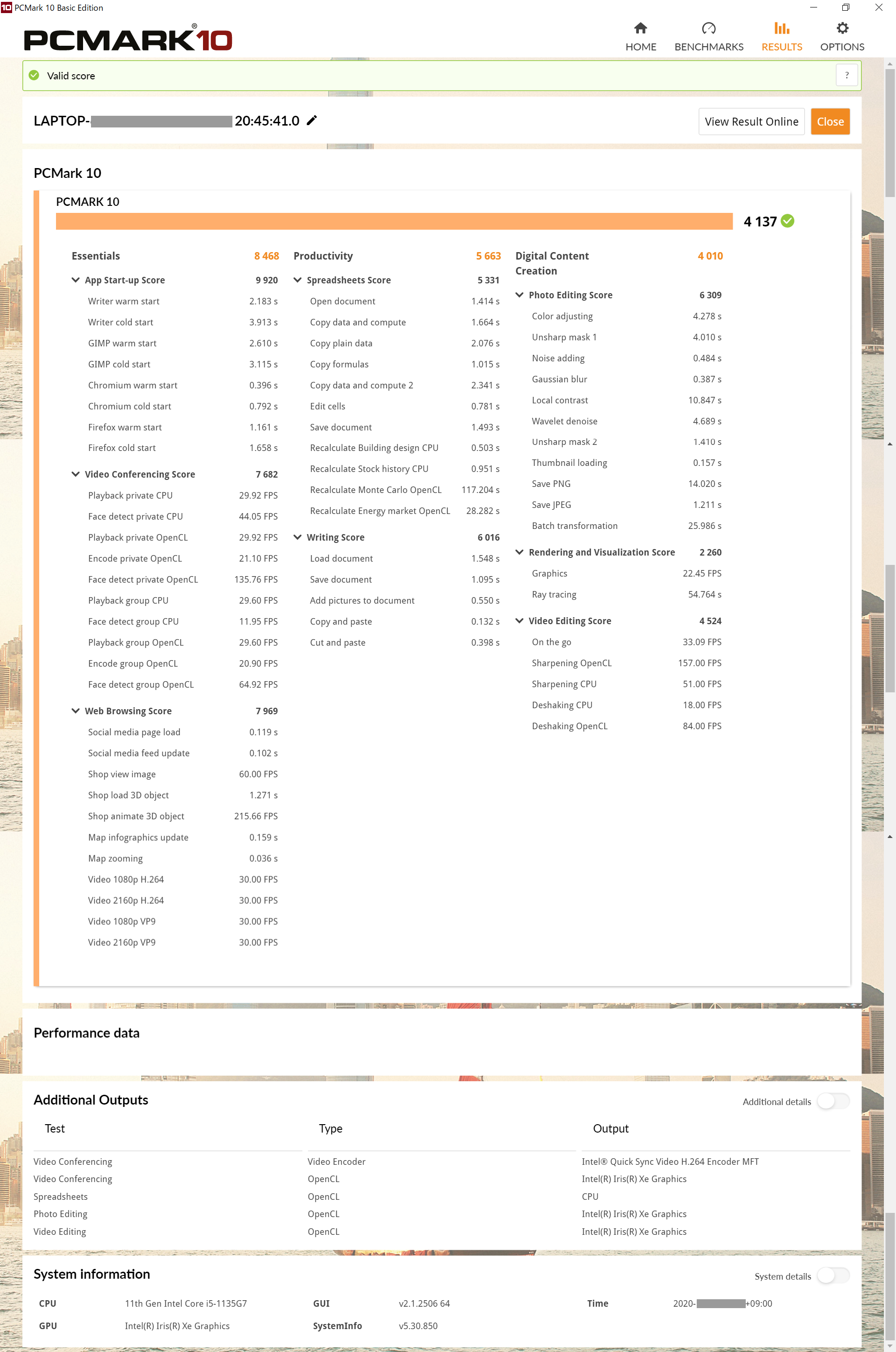

トータル 4,137 :Dynabook W6SHP5CZAL Core i5-1135G7、8GB、256GB SSD PCIe

Dynabook W6SHP7CZAR Core i5-1135G7の高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

ダイナ SZ/HP「W6SHP7CZAR (2020/12発売)」

(2020/12発売)」

トータル 3,982 :DELL MI533AWHBCS Core i3-1115G4、8GB、256GB SSD PCIe

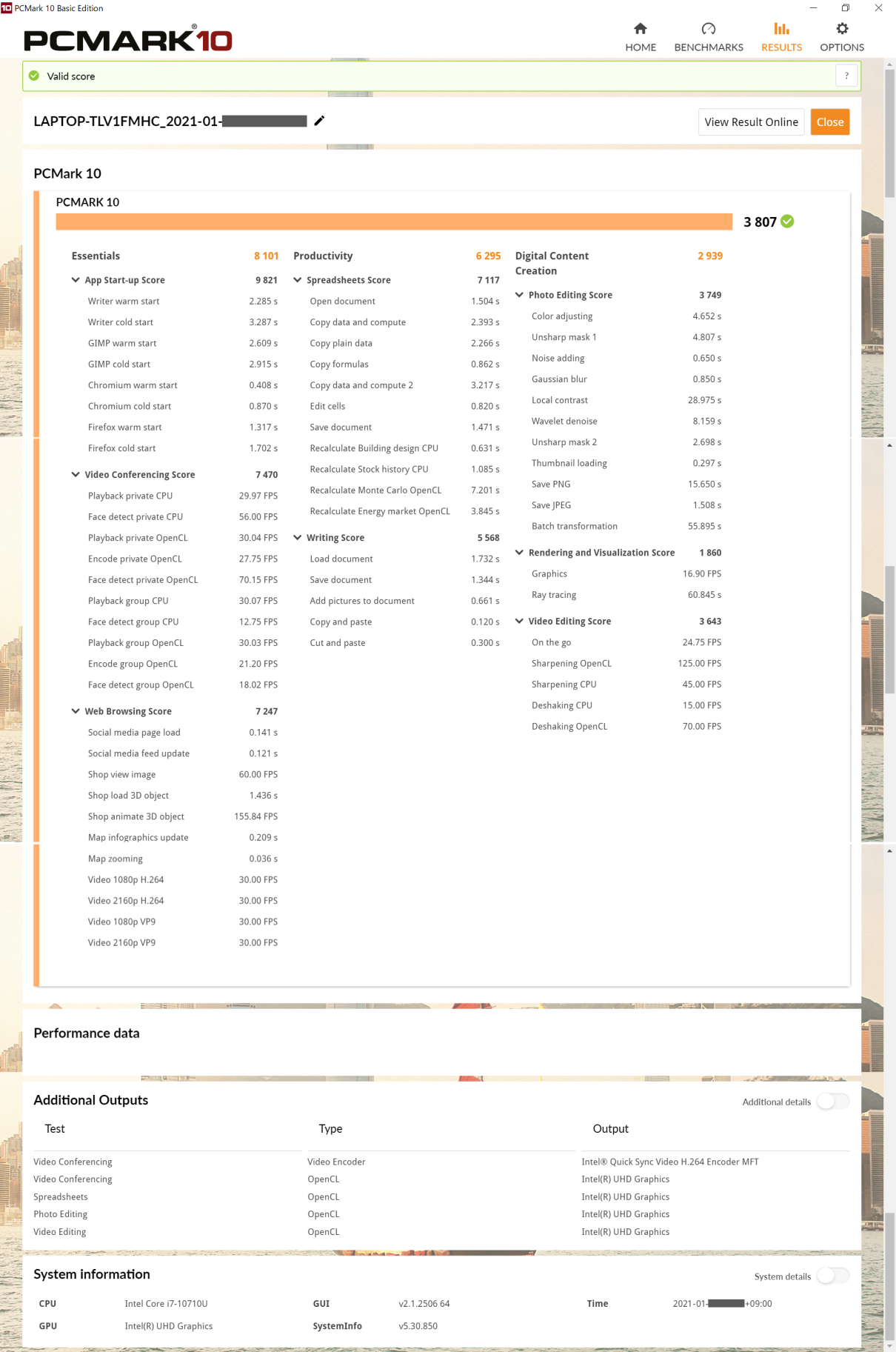

トータル 3,807 :NEC Direct PM PC-GN186 Core i7-10510U、16GB、512GB SSD PCIe

トータル 3,807 :Dynabook W6GZ83CMLB Core i7-10710U、16GB、512GB SSD PCIe

Dynabook W6GZ83CMLB Core i7-10710U搭載機、高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

ダイナ GZ83/M「W6GZ83CMLB (2019/9発売)」

(2019/9発売)」

トータル 3,802 :NEC Direct N12 PC-GN18S Core i5-1130G7、8GB、512GB SSD PCIe

トータル 3,737 :ASUS X512DA-BQ1136TS Ryzen 7 3700U、8GB、512GB SSD PCIe

トータル 3,722 :HP ENVY13 aq1078TU Core i5-1035G1、8GB、256GB SSD PCIe

HP ENVY 13「aq1078TU(2020/7発売)」

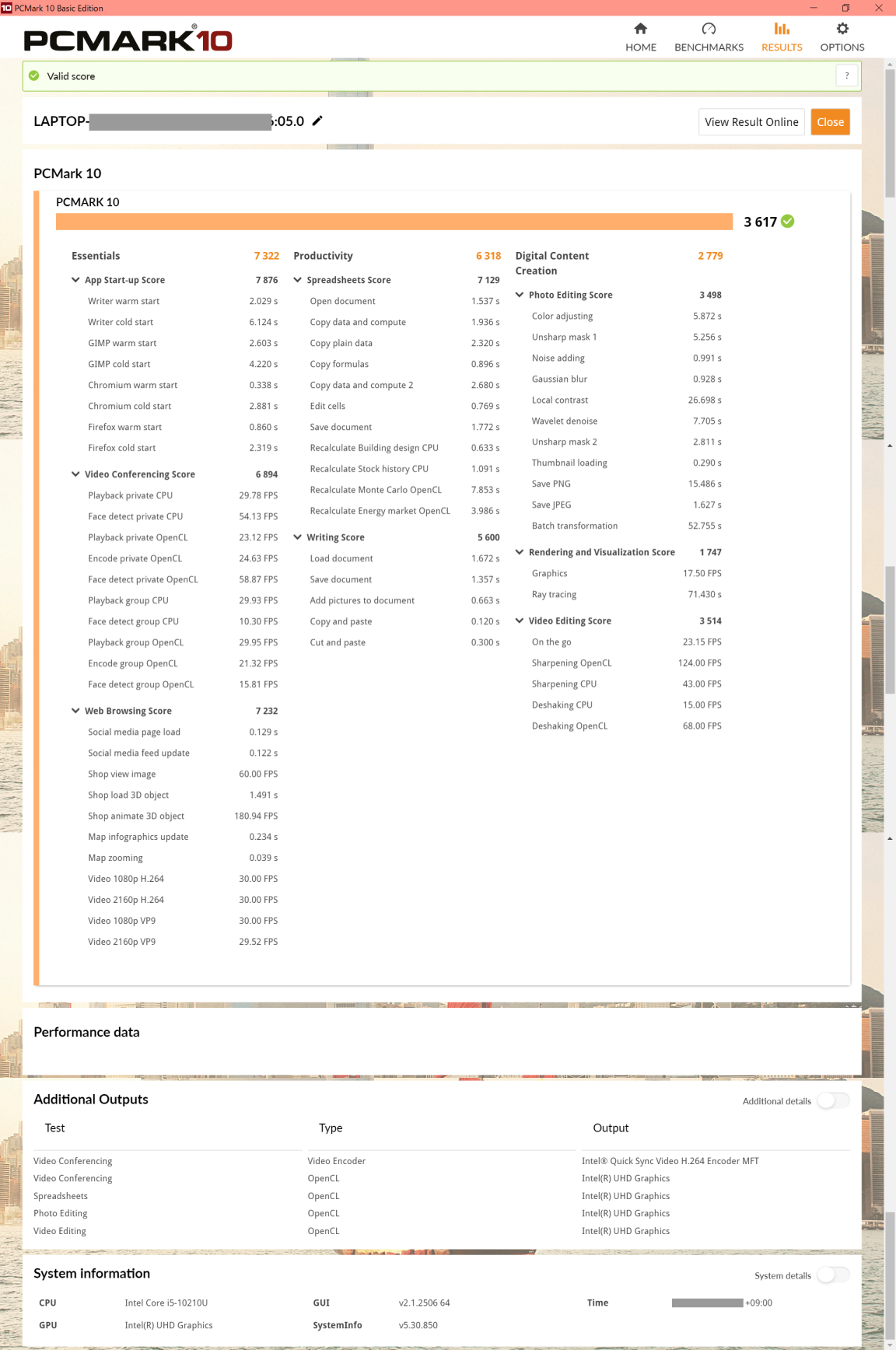

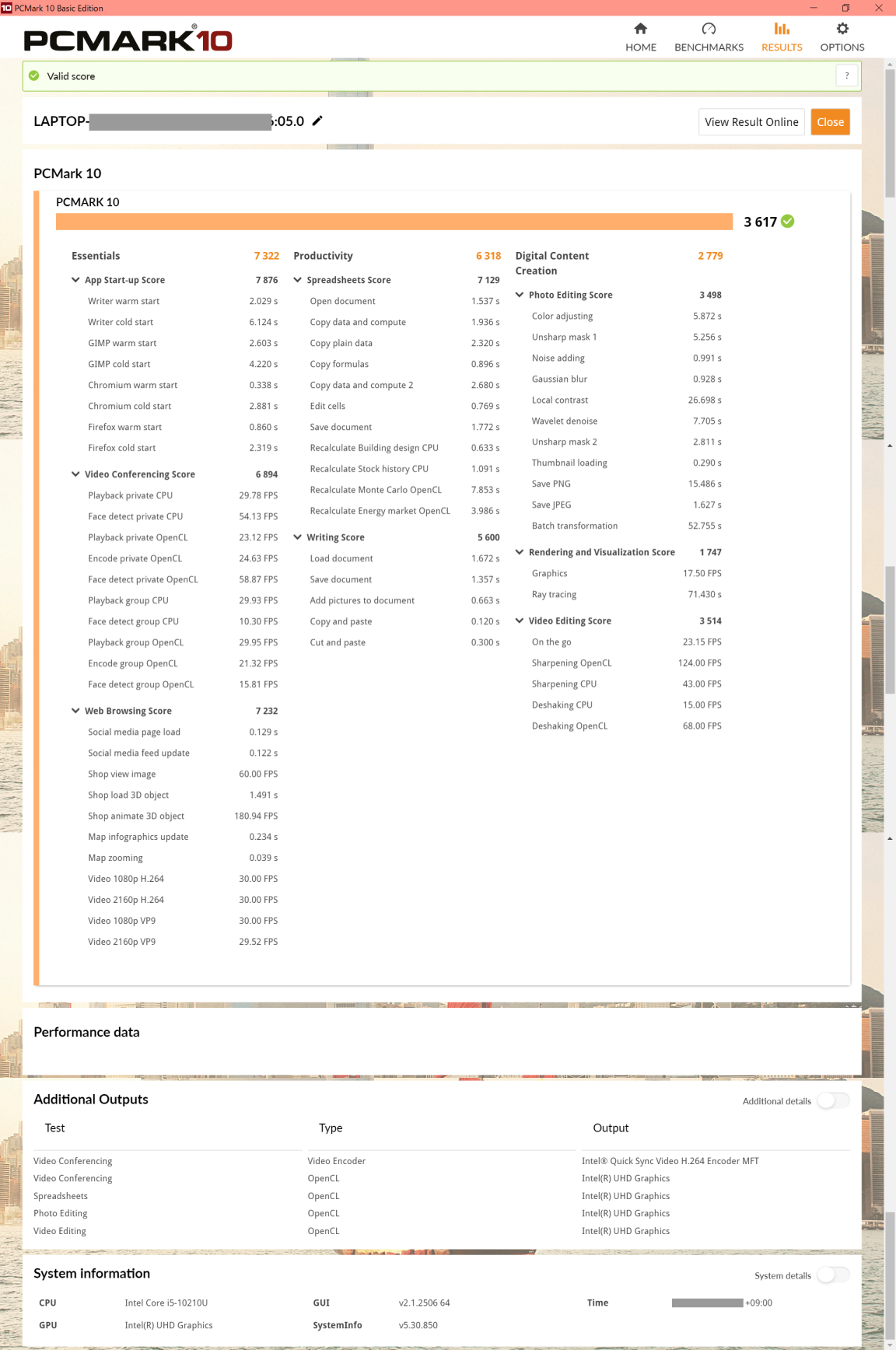

トータル 3,617 :Dynabook W6GZ73CMWB Core i5-10210U、16GB、256GB SSD PCIe

Dynabook W6GZ73CMWB Core i5-10210U搭載機、高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

ダイナ GZ73/M「W6GZ73CMWB (2020/1発売)」

(2020/1発売)」

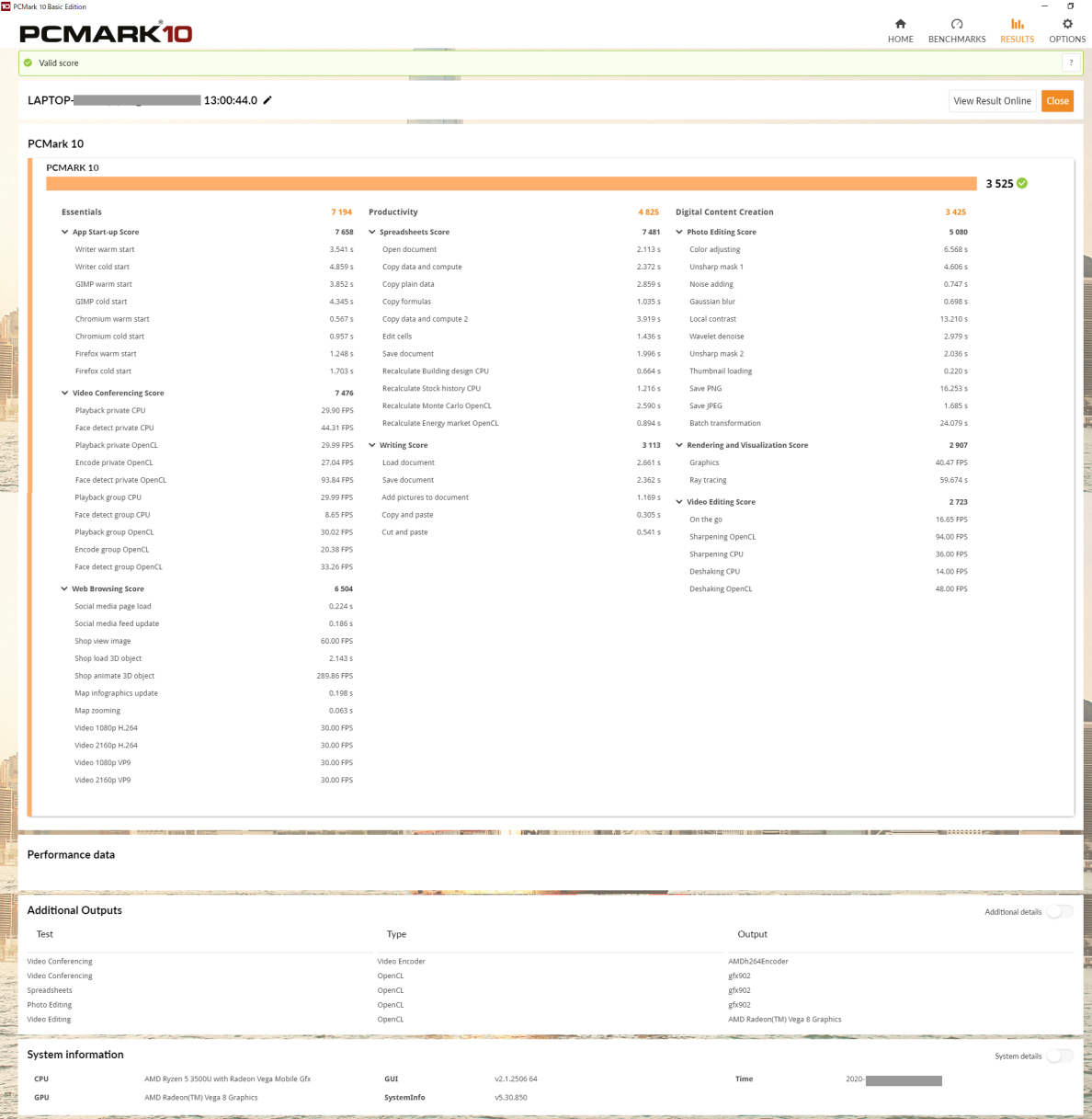

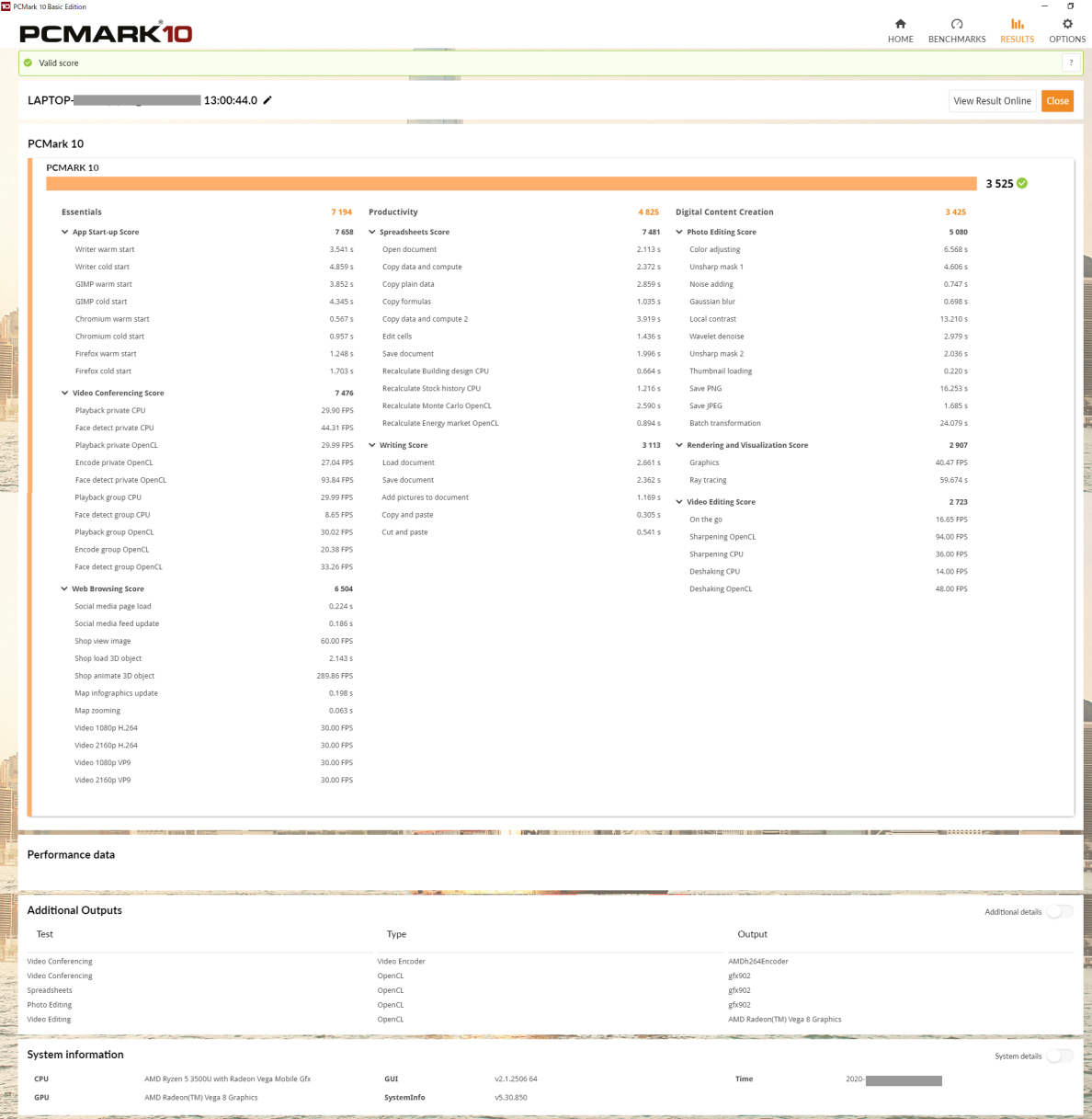

トータル 3,525 :Lenovo S340 81NB0029JP Ryzen 5 3500U、8GB、256GB SSD PCIe

Lenovo S340 81NB0029JP Ryzen 5 3500U、高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

Lenovo S340「81NB0029JP(2019/5発売)」

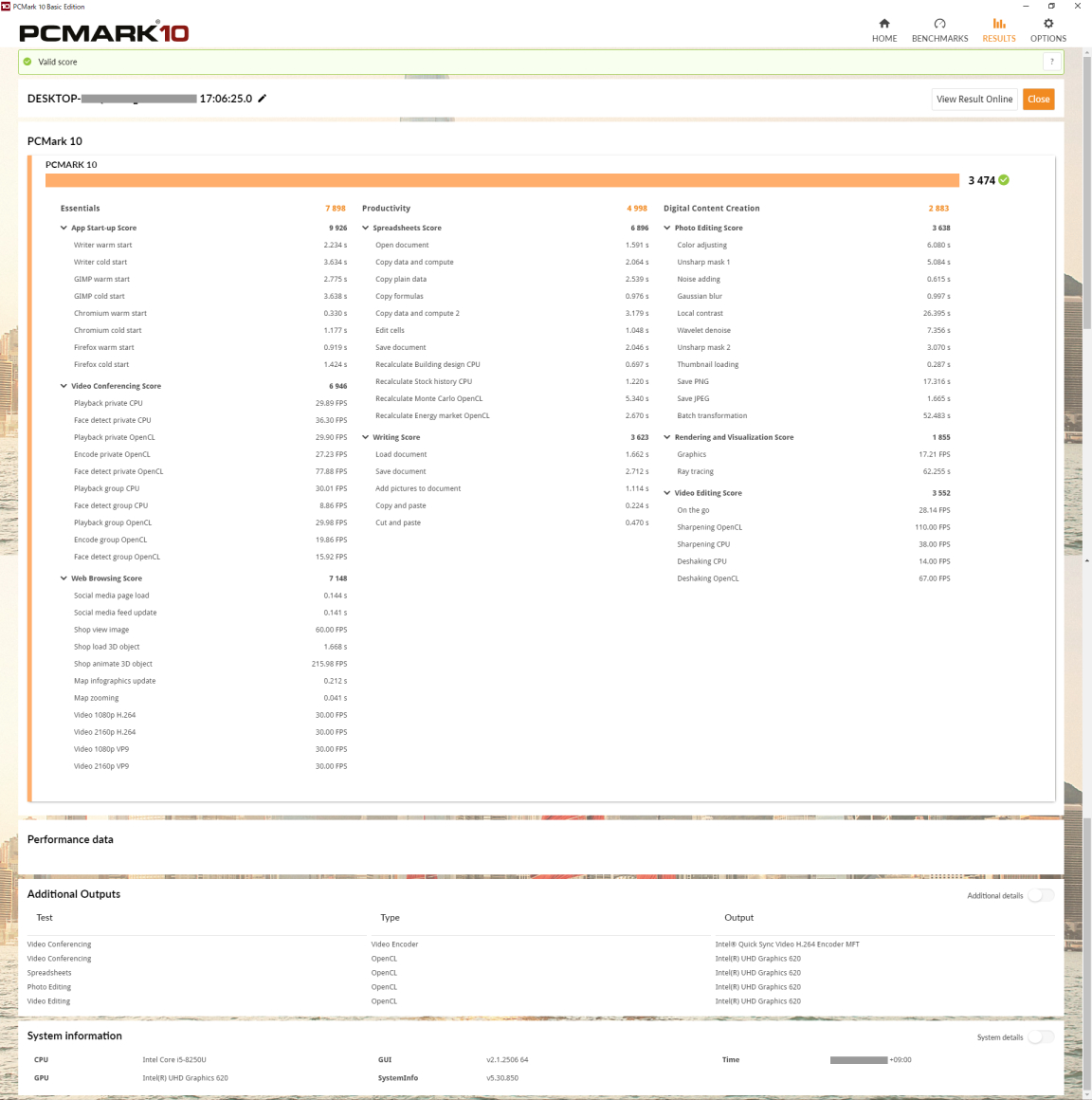

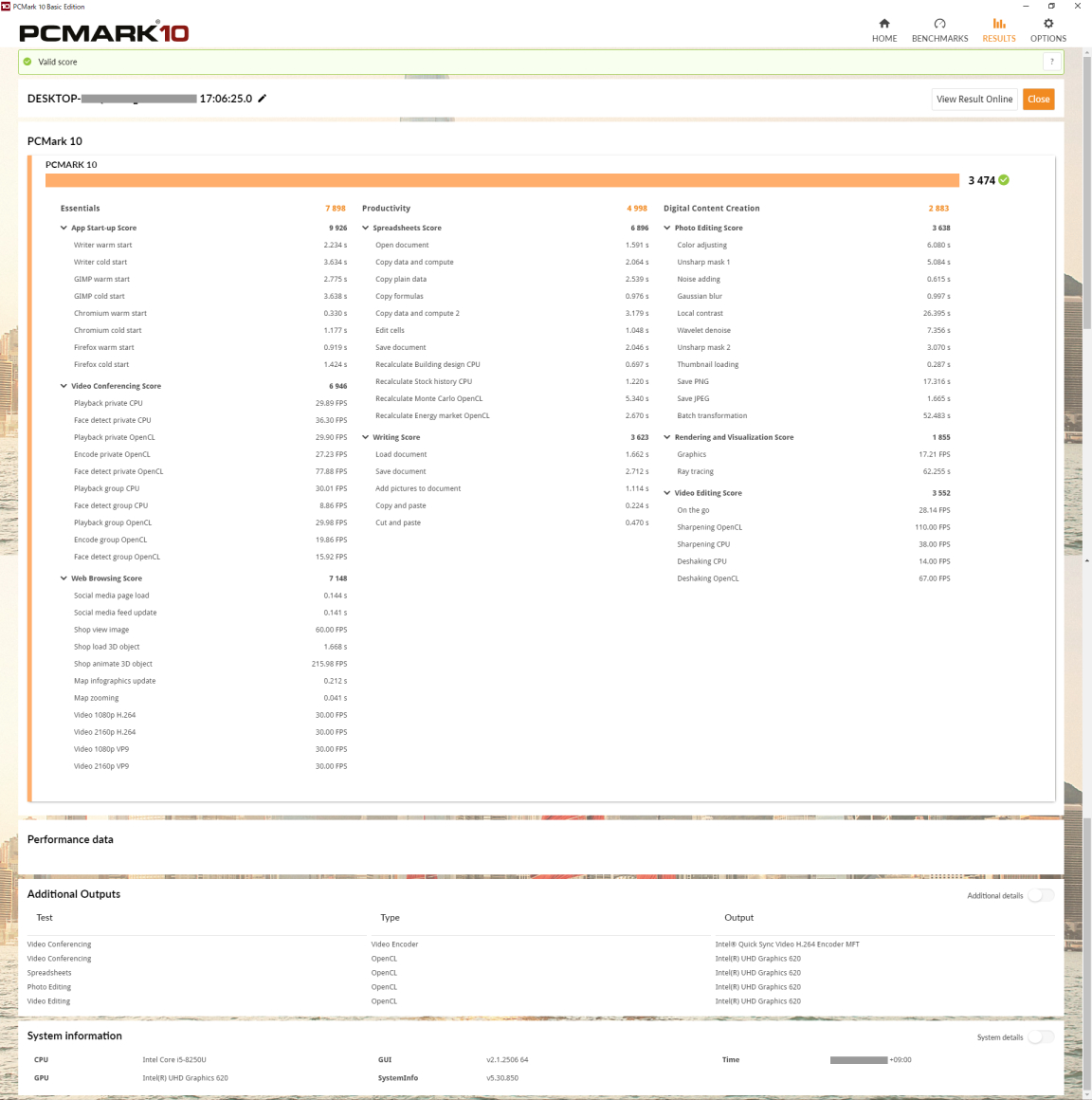

トータル 3,474 :Dynabook PVZ62JL-NNA Core i5-8250U、8GB、256GB SSD PCIe

Dynabook PVZ62JL-NNA Core i5-8250U搭載機、高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

ダイナ VZ62/J「PVZ62JL-NNA (2019/2発売)」

(2019/2発売)」

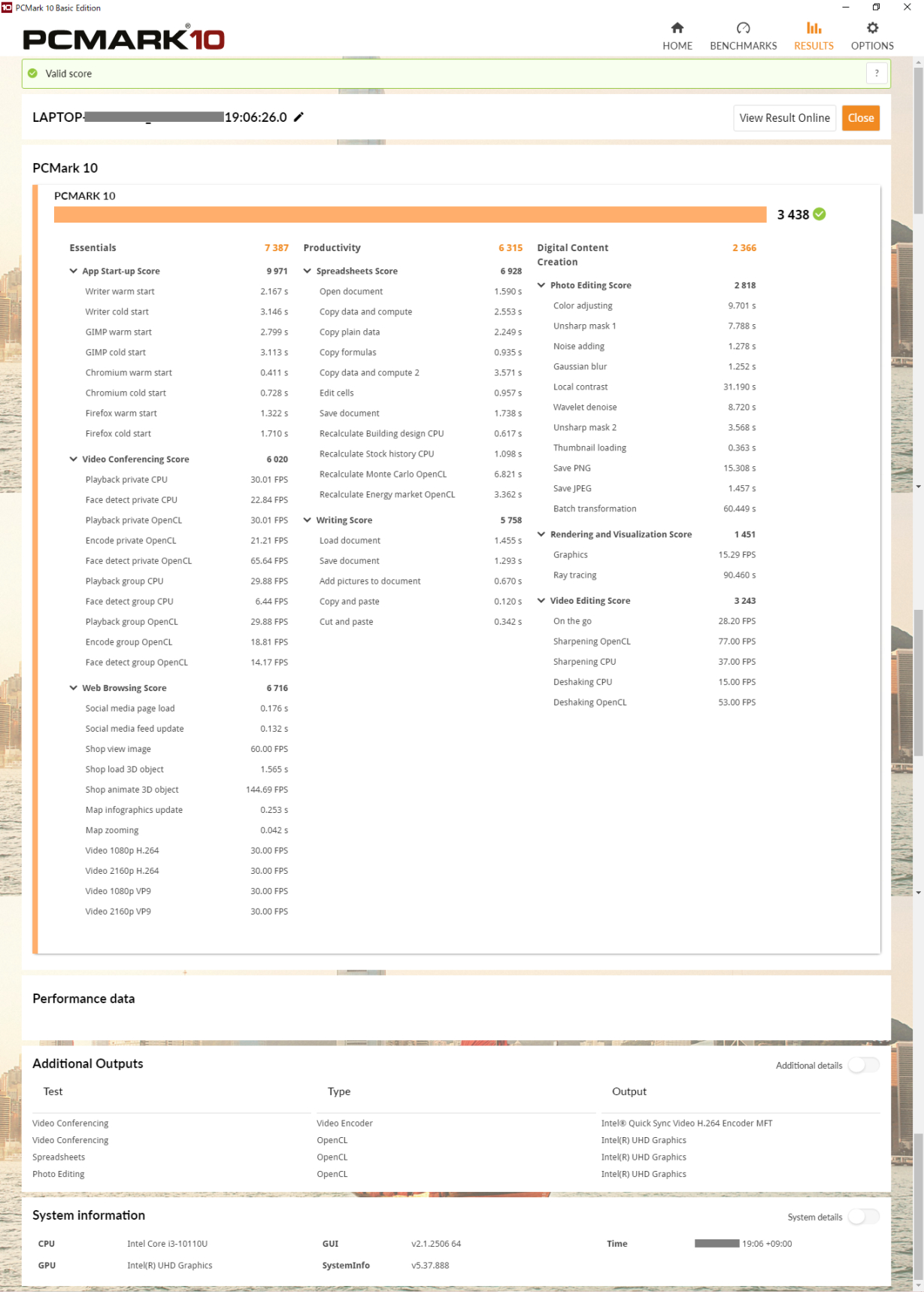

トータル 3,438 :Dynabook W6BZHR3CAB Core i3-10110U、8GB、256GB

ダイナ BZ/HR「W6BZHR3CAB (2021/1発売)」

(2021/1発売)」

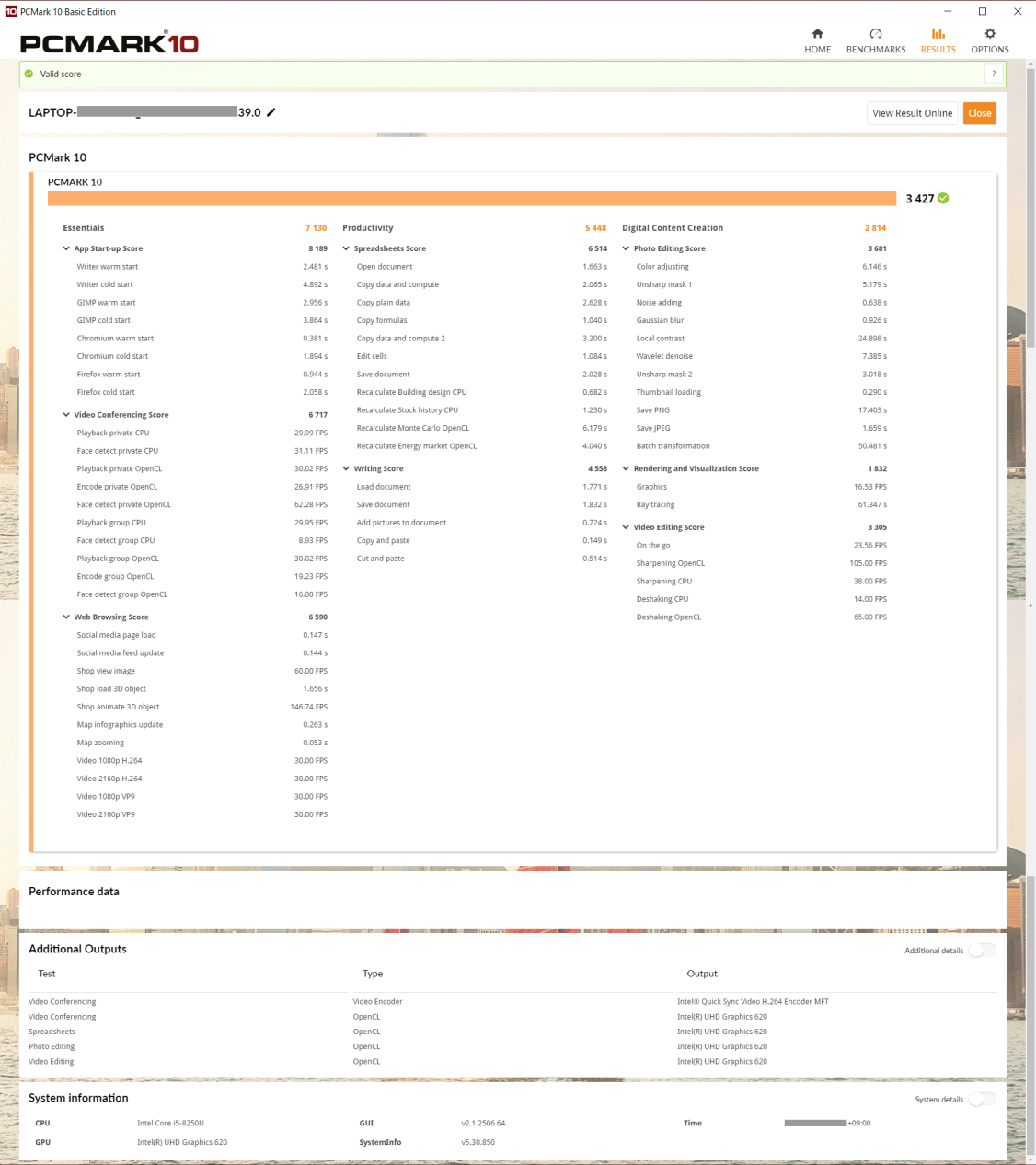

トータル 3,427 :Dynabook PAZ45GB-SNL 2回目 Core i5-8250U、8GB、1TB SSHD

Dynabook PAZ45GB-SNL Core i5-8250U搭載機、2回目・高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

ダイナ AZ45/G「PAZ45GB-SNL(2019/4発売)」

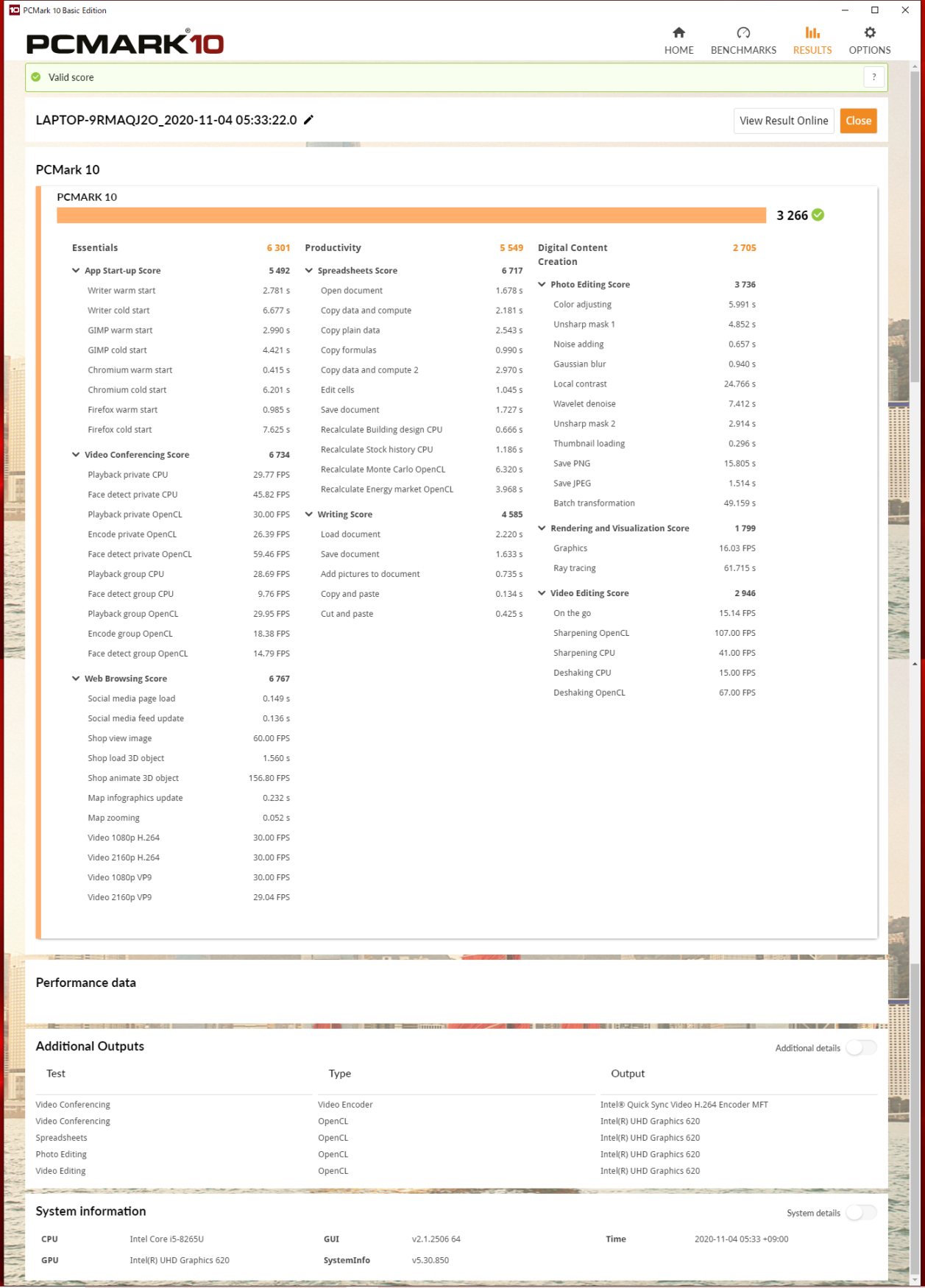

トータル 3,266 :Dynabook W6ZZ75CLLC Core i5-8265U、8GB、256GB SSD SATA

Dynabook W6ZZ75CLLCのCore i5-8265U搭載機、高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

ダイナ ZZ75/L「W6ZZ75CLLC

(2019/9発売)」

(2019/9発売)」

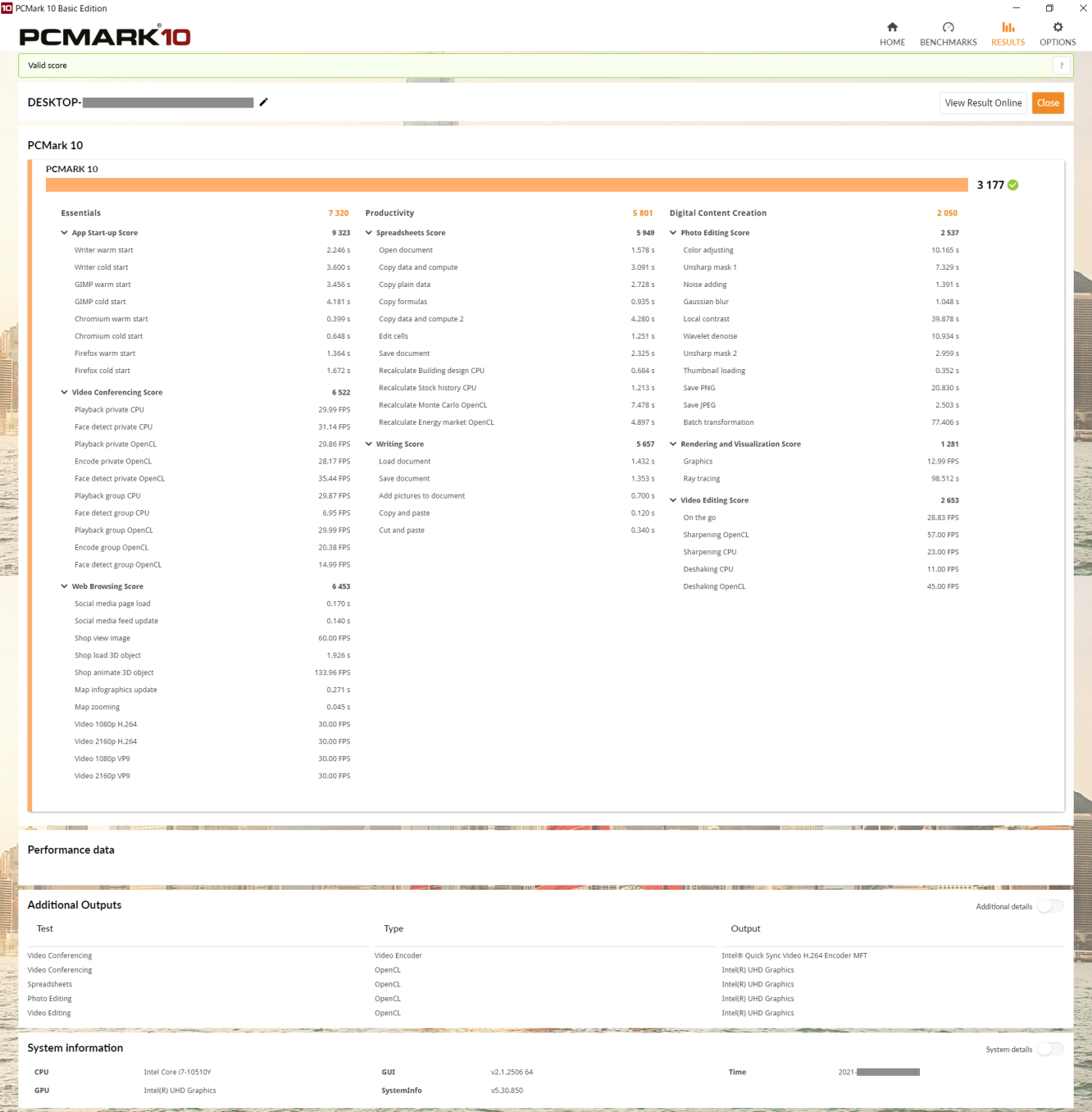

トータル 3,124 :NEC Direct NM PC-GN12T Core i7-10510Y、8GB、512GB SSD PCIe

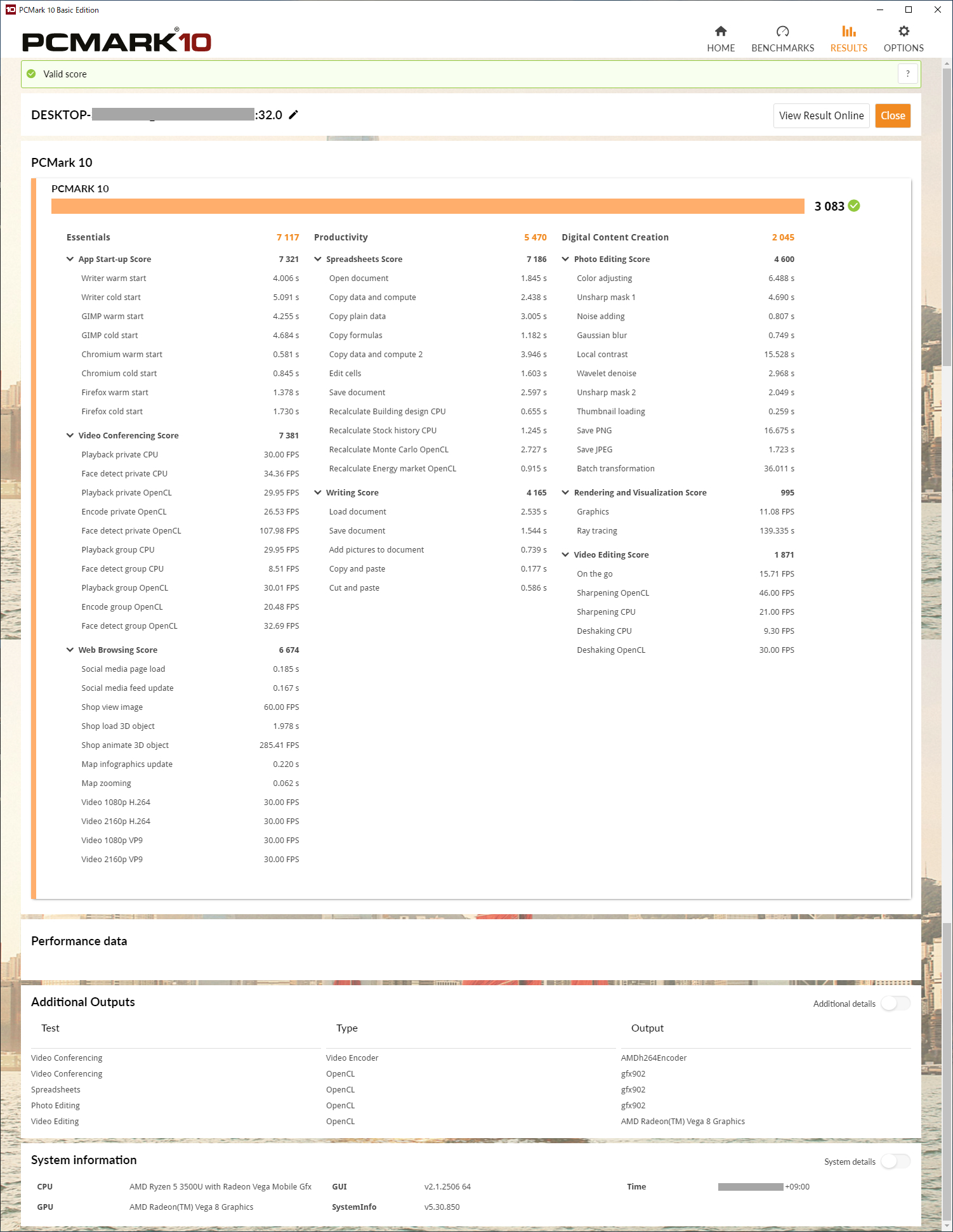

トータル 3,083 :HP ENVY X360 13 ar0101AU Ryzen5 3500U、8GB、512GB SSD PCIe

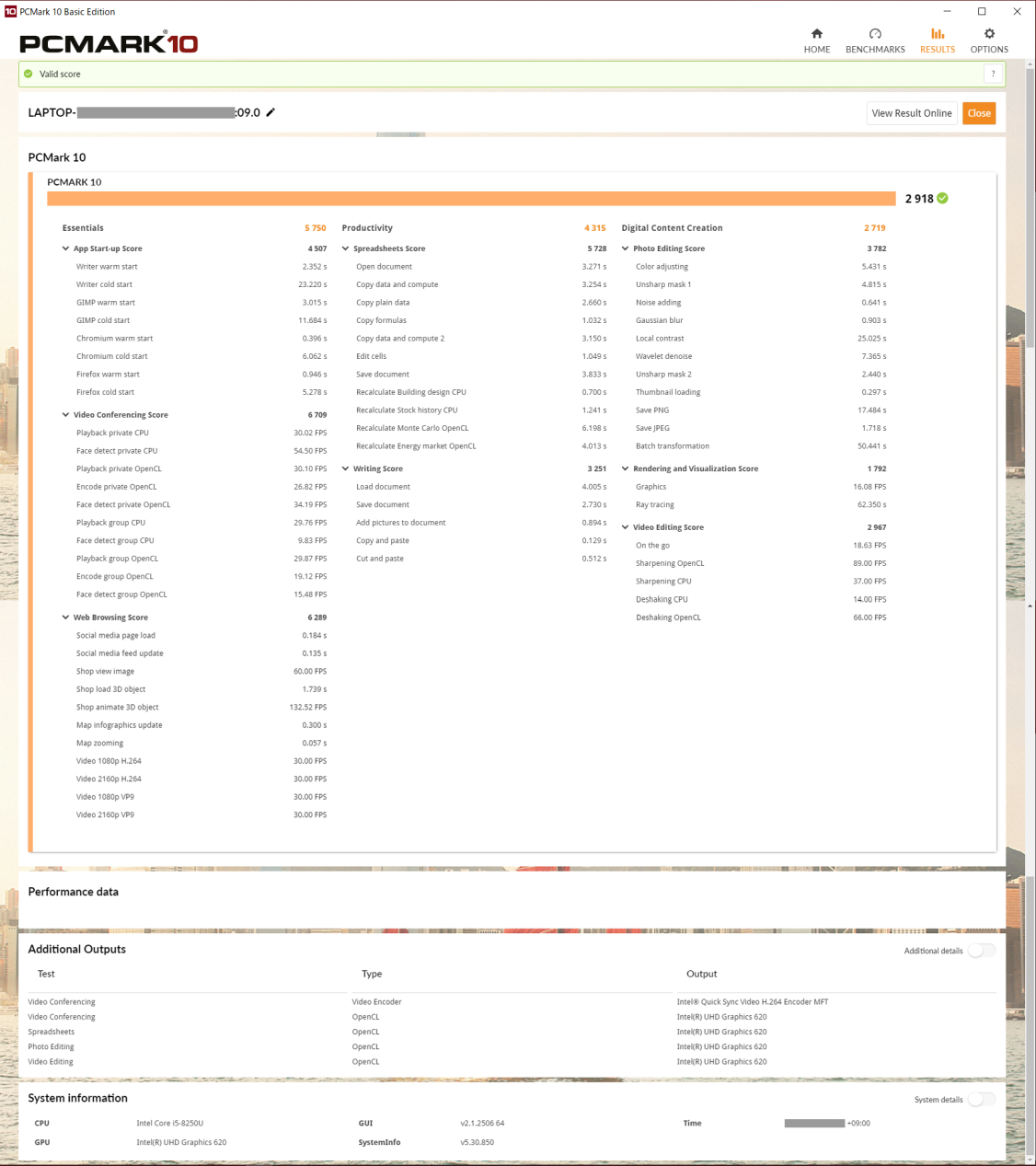

トータル 2918 :Dynabook PAZ45GB-SNL 初回 Core i5-8250U、8GB、1TB SSHD

Dynabook PAZ45GB-SNLのCore i5-8250U搭載機、1回目・高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

ダイナ AZ45/G「PAZ45GB-SNL(2019/4発売)」

※SSHDとはハイブリッドハードディスクの略です。ハードディスクに付帯したメモリにキャッシュを蓄積して速度を上げるもので、キャッシュに溜まった情報を元にした作業は早くなります。一回目より二回目の計測の方がより良い結果になっているのは、そのためです。構造上、一回目と二回目のスコアに開きがありすぎますので、両方を記載しておきます。

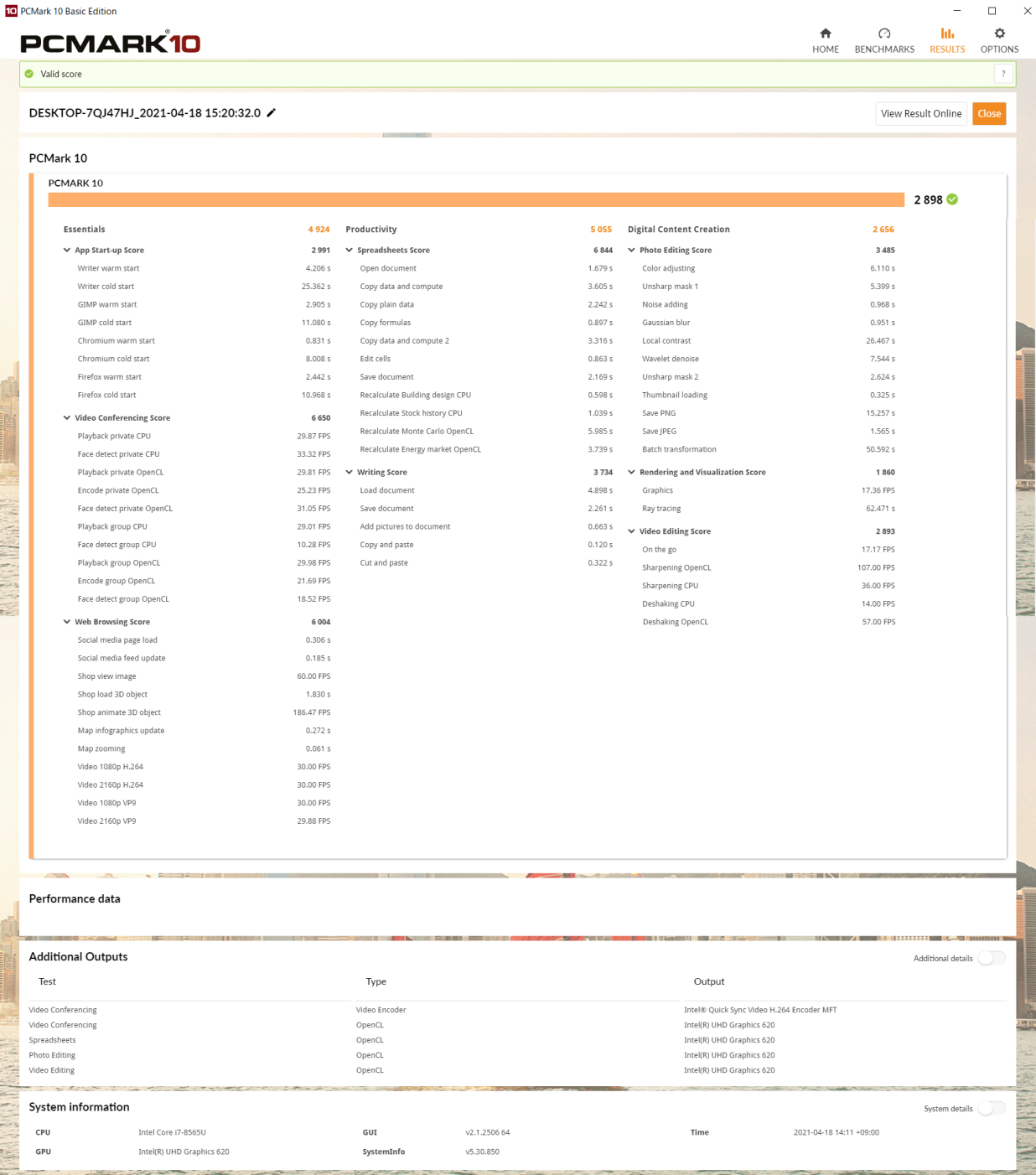

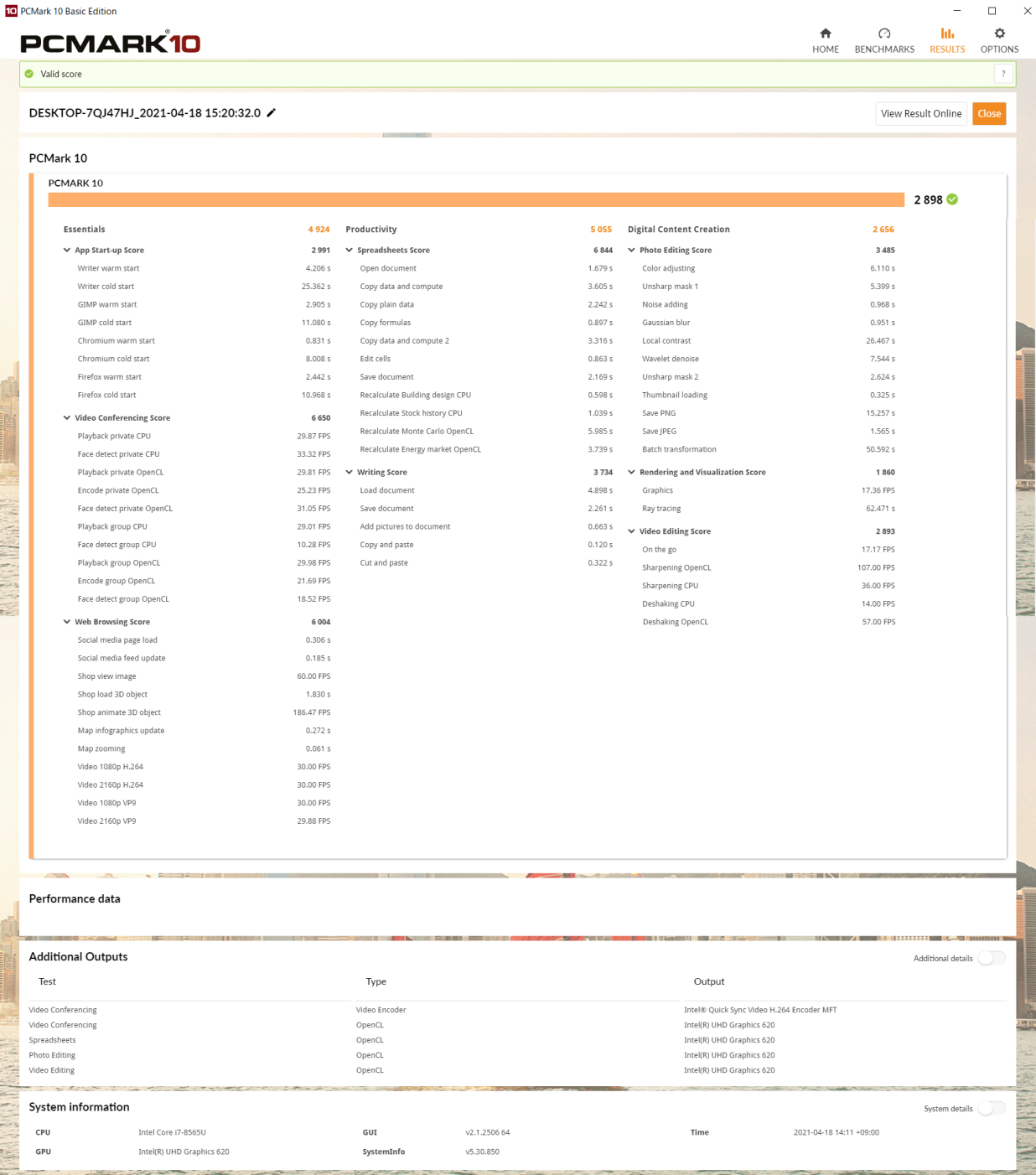

トータル 2,898 :NEC Direct NS PC-GN186RGAH Core i5-8565U、8GB、HDD 5400rpm

NEC Direct NS PC-GN186RGAHのCore i7-8565U搭載機、高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

NEC Direct NS「PC-GN186RGAH(2020/1発売)」

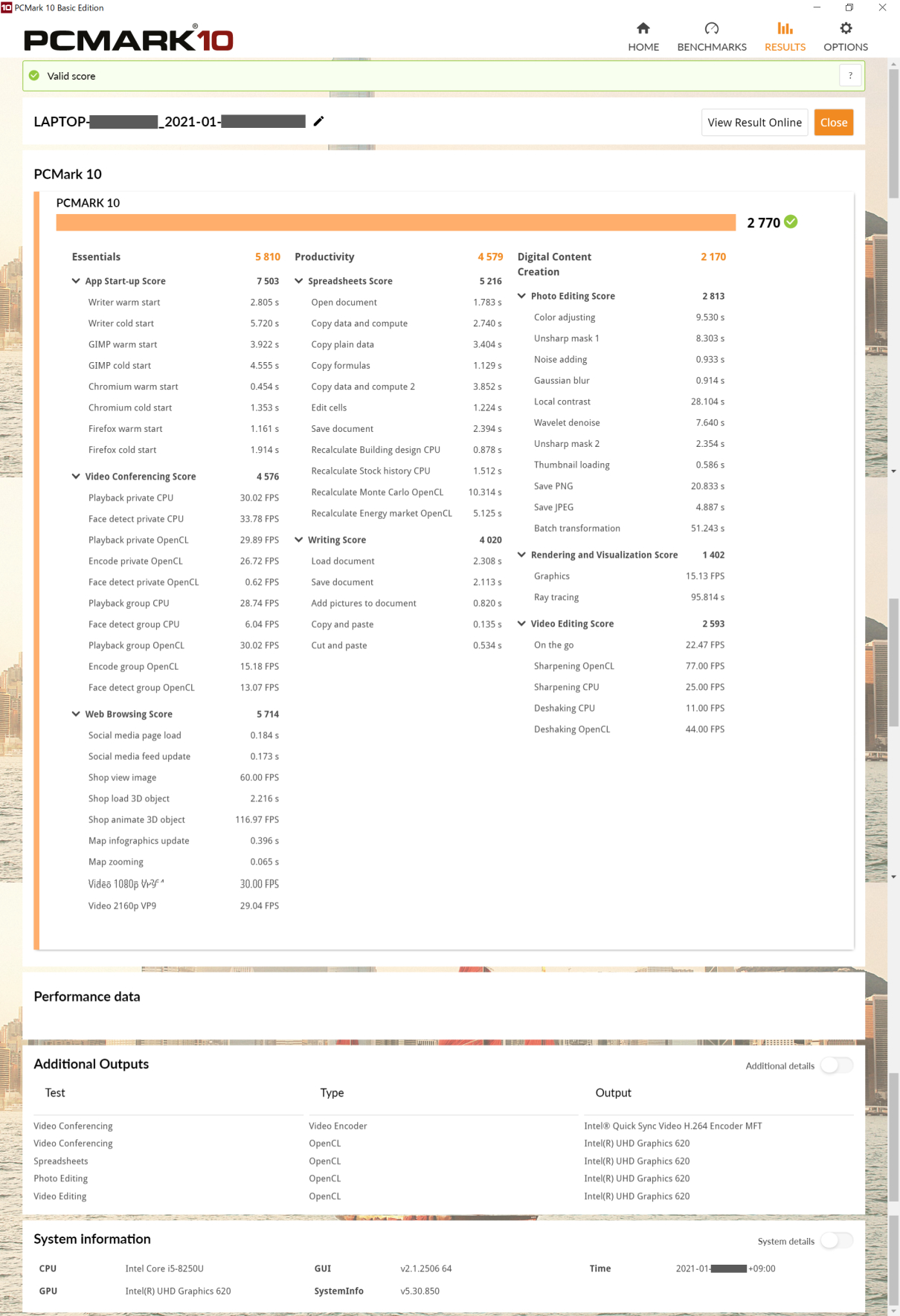

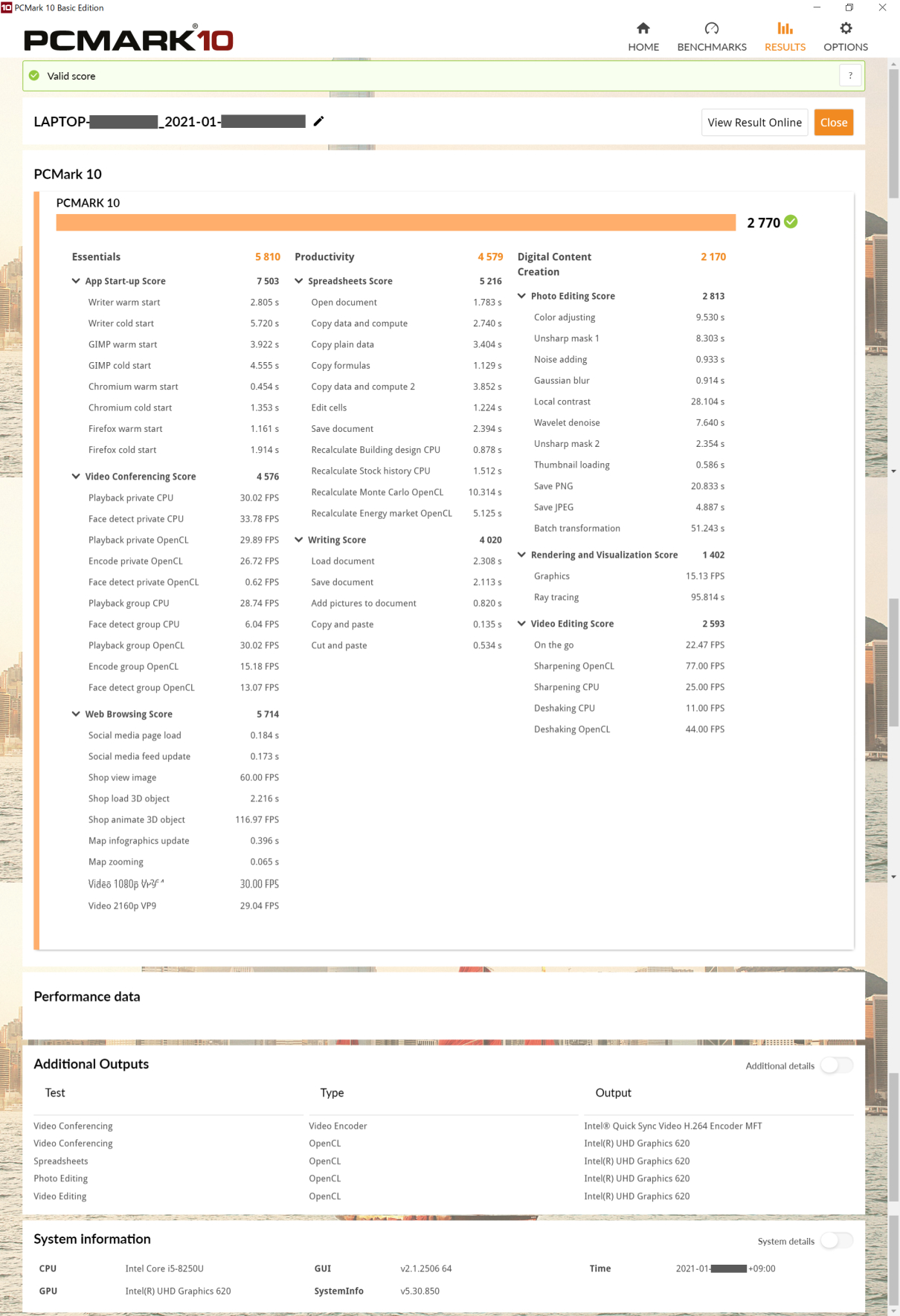

トータル 2,770 :Dynabook W6SZ73CLBB Core i5-8250U、8GB、256GB SSD SATA

Dynabook W6SZ73CLBBのCore i5-8250U搭載機、高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

ダイナ SZ73/L「W6SZ73CLBB(2019/11発売)」

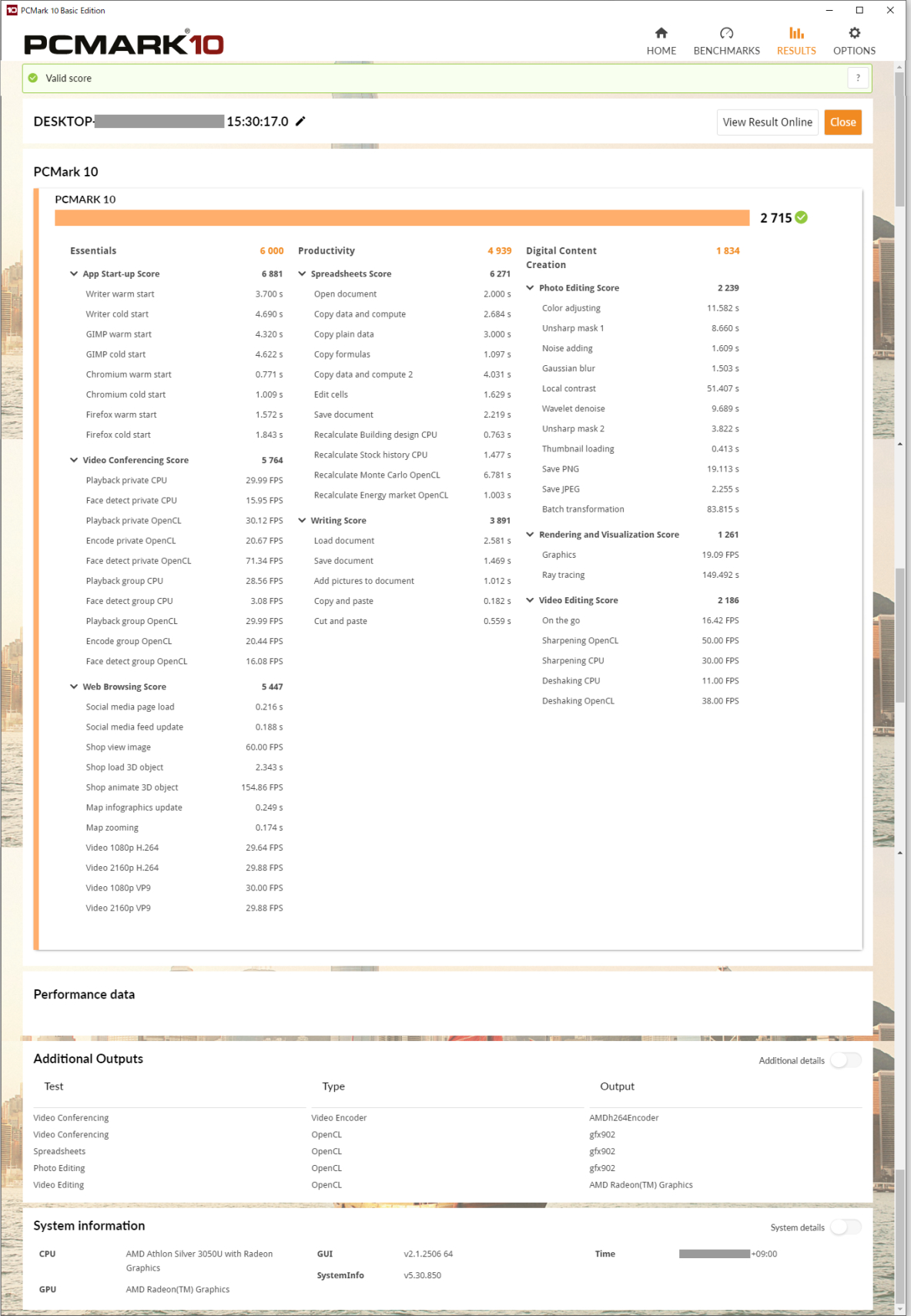

トータル 2,715 :DELL NI315LAWHBADM Athlon Silver 3050U、4GB、256GB SSD PCIe

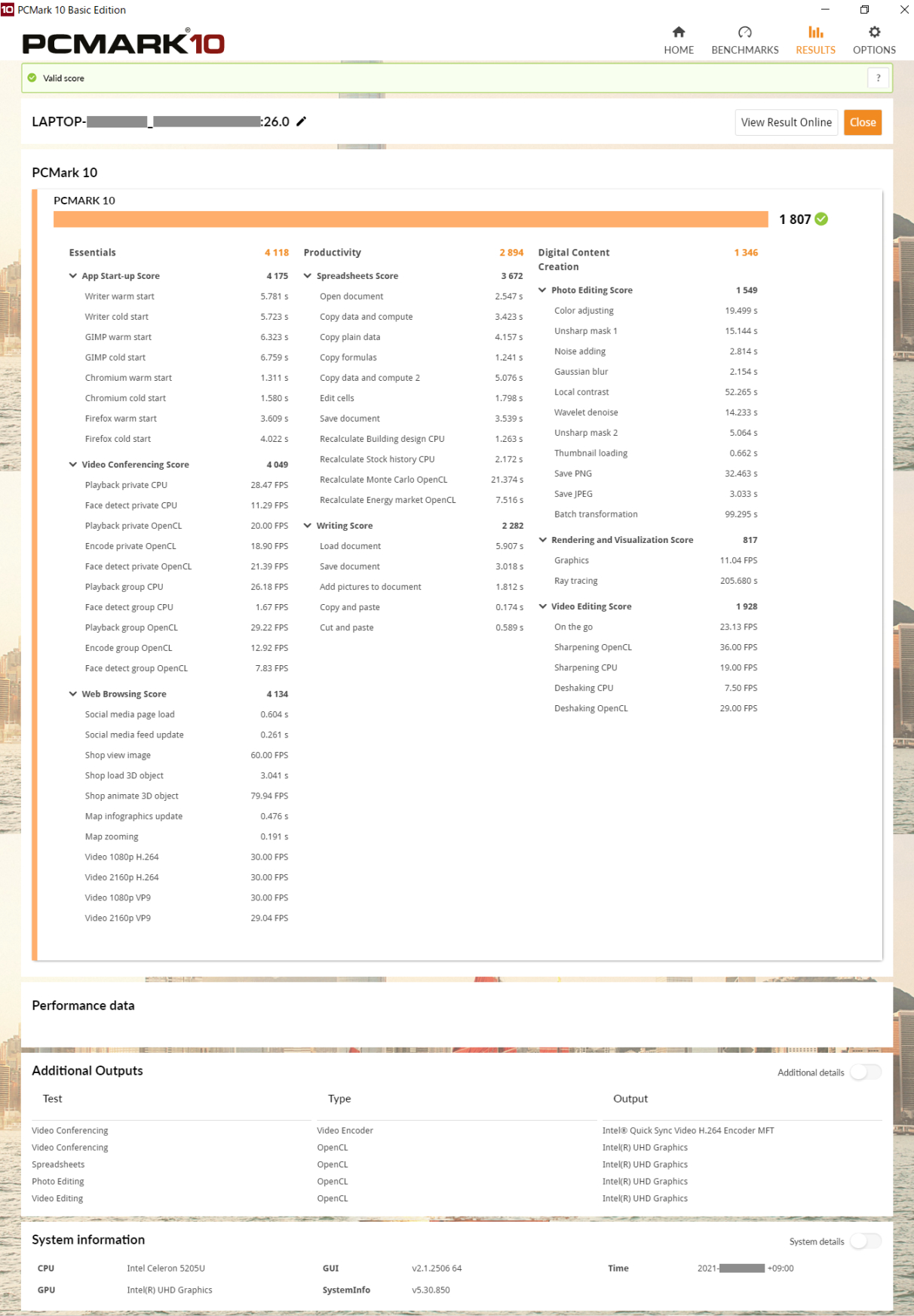

トータル 1,807 :Lenovo L350 81Y300J5JP Celeron 5205U、4GB、256GB SSD PCIe

Lenovo L350「81Y300J5JP(2020/6発売)」

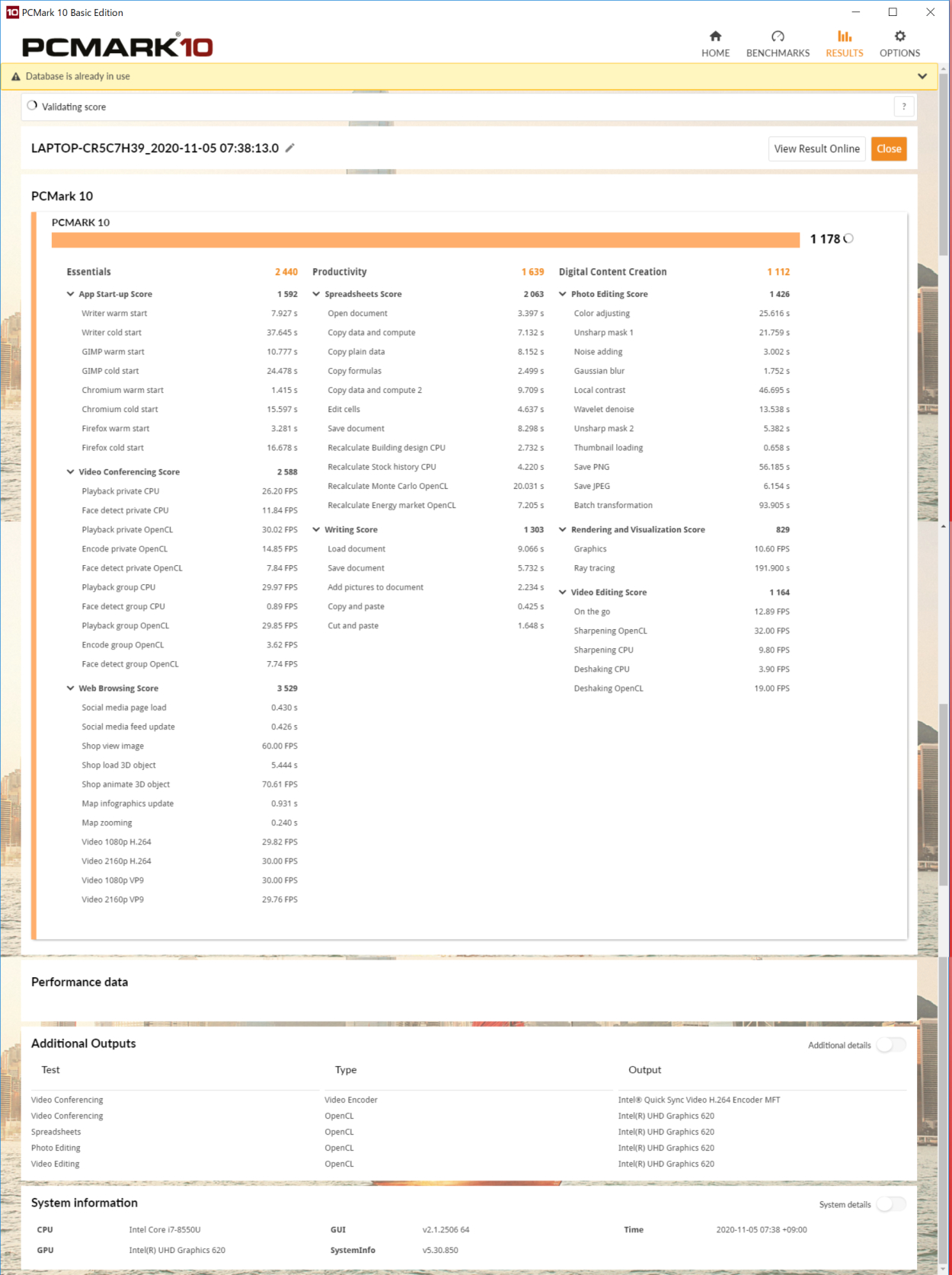

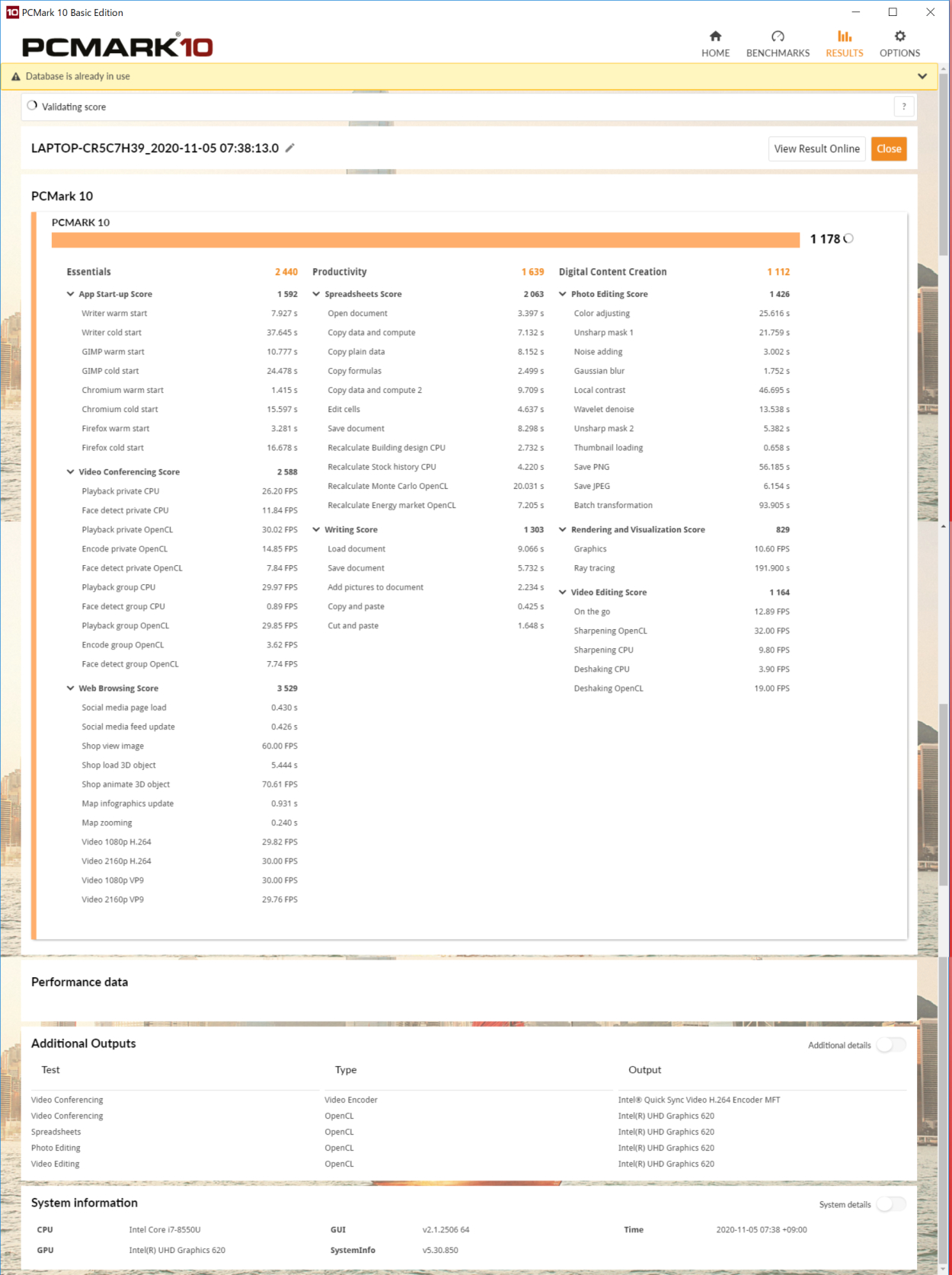

トータル 1,178 :Dynabook PAZ55GB-SND Core i7-8550U、4GB、1TB HDD(5400rpm)

Dynabook PAZ55GB-SNDのCore i7-8550U搭載機、高パフォーマンス時のPCMark10(詳細)

ダイナ AZ55/G「PAZ55GB-SND(2018/10発売)」

第11世代Core『TigerLake』 がモバイルPCでオススメの理由

Dynabook V8(Core i7-1165G7搭載機)のファイナルファンタジーXIV_ 漆黒のヴィランズ ベンチマーク結果

Tiger Lakeは人によって、はっきりと評価が分かれます。

「Ryzenに比べれば」という一言がすべてを表しているでしょう。

アルパカとしては、Ryzenシリーズのパフォーマンスを否定するわけではありませんが、モビリティPCに限って言えば、一般的な使い方であればIntelをオススメしています。

PCMark 10 ApplicationsベンチマークにおけるOffice 365総合スコアでは、Intelシステムは平均的にAMDシステムより高い性能を実現しているだけでなく、バッテリ駆動時の性能低下も5%程度であった。その一方でAMDのシステムは38%も性能低下が見られたという。

記事「Intel、“AMDのノートはバッテリ駆動時に性能が大きく低下”と指摘」より抜粋

PCMark10 Applications性能の比較。AMDのシステムでは最大38%の性能低下 Intel記事より引用

記事を額面通りに受け取ると、電源供給をし続けるデスクトップパソコンならともかく(コンセントに繋いであるのが普通です)、持ち運んでバッテリ電源で動かすモバイルPCでは、Ryzenだとその実力が発揮しきれていないという事のようです。

「そんなこと言ったってベンチマークのスコアが…」

これもよく聞きます。

問題はそのベンチマークでしょう。

多くの計測では長時間の負荷をかけ続けた結果です。CinebenchのR23は、負荷をかける時間がさらに長くなりました。いわゆる“重たい”ゲームや映像画像のエンコードなど、高負荷をかけ続ける作業は誰もがやるほど一般的ではありません。

そして、AMDシステムの最大の難点は初速が遅いことです。バッテリ駆動時にCPUの電圧を引き上げる遅延が7~10秒ほど。

最も一般的かつ、広く誰もが使うWebブラウジング(ネットサーフィン)やOfficeワークなど、作業を切り替えながら使い続ける基本的なPC操作ではその実力を充分に発揮できません。速度が上がってきた頃には次の作業に切り替わっているのですから、せっかくの伸びしろが生かされないのです。エアコンをつけて適温になる頃、部屋を移動する。その繰り返しをするようなものですから、もったいないですね。

ExcelのグラフをWordにインポートする作業。実時間グラフにつき、棒が短いほど優れている。

もっとも、Intelの肩ばかりを持つつもりはありません。ターボブースト2.0の機能は素晴らしい反面、すぐに処理能力が落ちます。だからこそ、VAIOはトゥルーパフォーマンスという独自技術で性能の補填をしました。

つまり、Ryzenシリーズはひとつの作業・アプリ・ソフトウェアを使い続けて真価が発揮される「長時間ユーザー」向けのパフォーマンス設定と言えます。

一方、IntelのCoreシリーズは真逆で、細かい作業の積み重なる一般的な事務作業、ウィンドウを頻繁に切り替えるユーザーや細かいデジ絵作業に向いています。ほとんどの人は、文書や表計算をしつつ、ちょっと調べたいことがあるとブラウザを見て、たまにメールをチェックするなど、意外にウィンドウを切り替えて使いますので、Intelの方がオススメという結論に至りました。

しかし、第11世代Coreの『TigerLake』は、高負荷が続く作業でもなかなか頑張れるようになりました。

もちろん、長時間高負荷という土俵ではRyzenに抜かれますが、立ち上がりが早く、そこそこ負荷にも耐えられるという進化は、多くのユーザーにオススメしやすくなっています。

総括しますと、モバイルPCにおいて、高負荷をかけ続けるような作業がまったくない、または多くないのであれば、TigerLakeがイチオシです。Intelの言う実利性とはこのことを指しています。

コメント