Core i5-13500H を搭載し、WUXGA(1920 x 1200)の有機ELディスプレイを備えつつ、9万円台から買えるモデルが登場しました。

今回は「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」のラインナップに追加された「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型-OLED」をご紹介します。

※以前、同名のシリーズとして記事と動画でもご紹介しましたが、有機ELモデルを分けて表記するため当記事では「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型-OLED」、または有機ELモデル、新旧などの呼称で区別しています。

※以前の記事、旧機種の記事はこちらにリダイレクトされます。

Lenovoに関して不安を感じる方は、こちらも併せてお読み頂くとリスクを把握しやすいです。

また、保証の選択で悩む時にも見ると参考になります。

Lenovoでは学割用の「学生ストア」を用意しています。学生の方、教職員の方であれば、少しでもお安く買うチャンスです。対象の方はぜひ、ご活用下さい。

法人様のご購入(領収書)について

法人様のご購入(領収書)について

法人名義でLenovoのダイレクトモデルをご購入される場合、特に領収書が発行されるかどうかを気にされる方が多いと思います。

Lenovoの場合、

rss@lenovo.com

rss@lenovo.com

こちらののメールアドレス宛に以下の4点

①ご注文番号(注文した際に発行される)

②領収書送付先(原則は商品のお届け先と同じですが、出荷先と不一致の場合、詳細宛先を記載する必要あり)

③領収書名義

④ご希望の但書き(品目のこと。パソコン代など)

を送信すると、会系処理として使える領収書を発行してくれます。

すでに馴染みになっている企業様も多く、この方法で10台単位で一度にご注文頂くことも珍しくありません。

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型-OLED」の特長

有機ELディスプレイ(OLED)モデルは4月下旬に追加投入されたばかりです。

Pプロセッサーとして登場しておきながら、すぐHに切り替わり、よりオススメとなりました。

9万円台から買える内容としてはずば抜けて優秀な内容ですが、納期が伸びたり短くなったりを繰り返しており、安定していません。おそらく生産される度に注文が入り続けて供給が追い付かないのだと思います。

有機ELディスプレイ(OLED)モデルは13世代CoreのHプロセッサーとセットになっていますが、この二つの変更以外は大きな違いはありません。

そのため、参考までにPプロセッサーモデルの紹介動画を掲載しておきます。

位置付けと特長

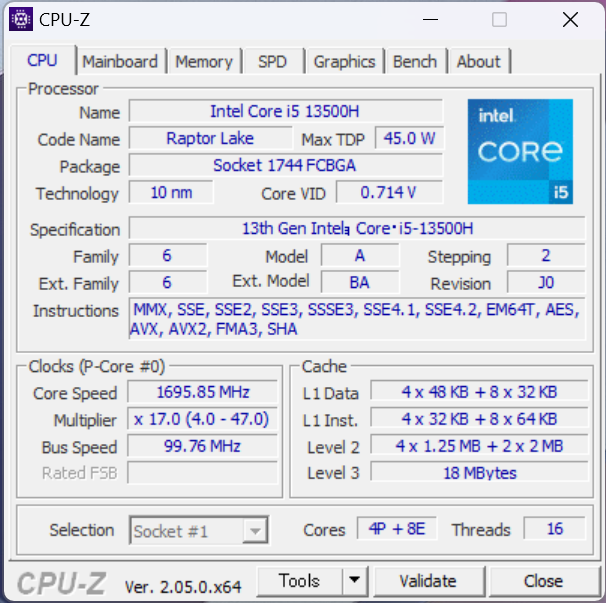

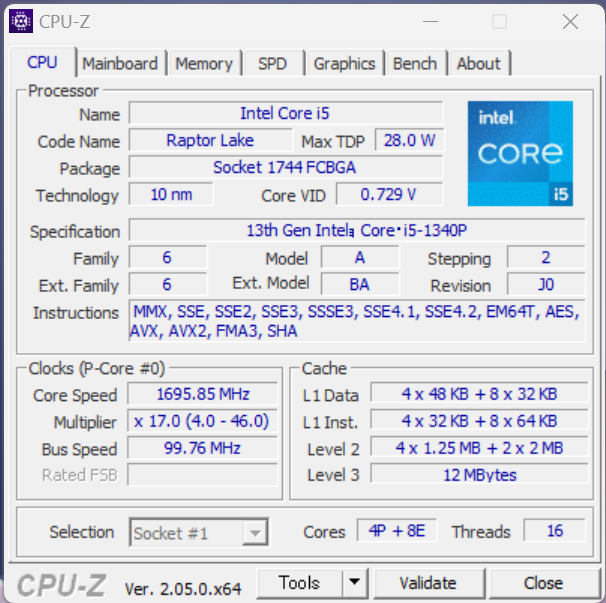

・第13世代Core『ラプターレイク(Raptor Lake)』を搭載、Hプロセッサーが追加

・16:10のアスペクト比で広々使える液晶、有機ELモデルが追加

・Wi-Fi 6E対応

・バックライトキーボード、プライバシーシャッター付きの1080pカメラなどを完備

第13世代Core『ラプターレイク(Raptor Lake)』を搭載、Hプロセッサーが追加

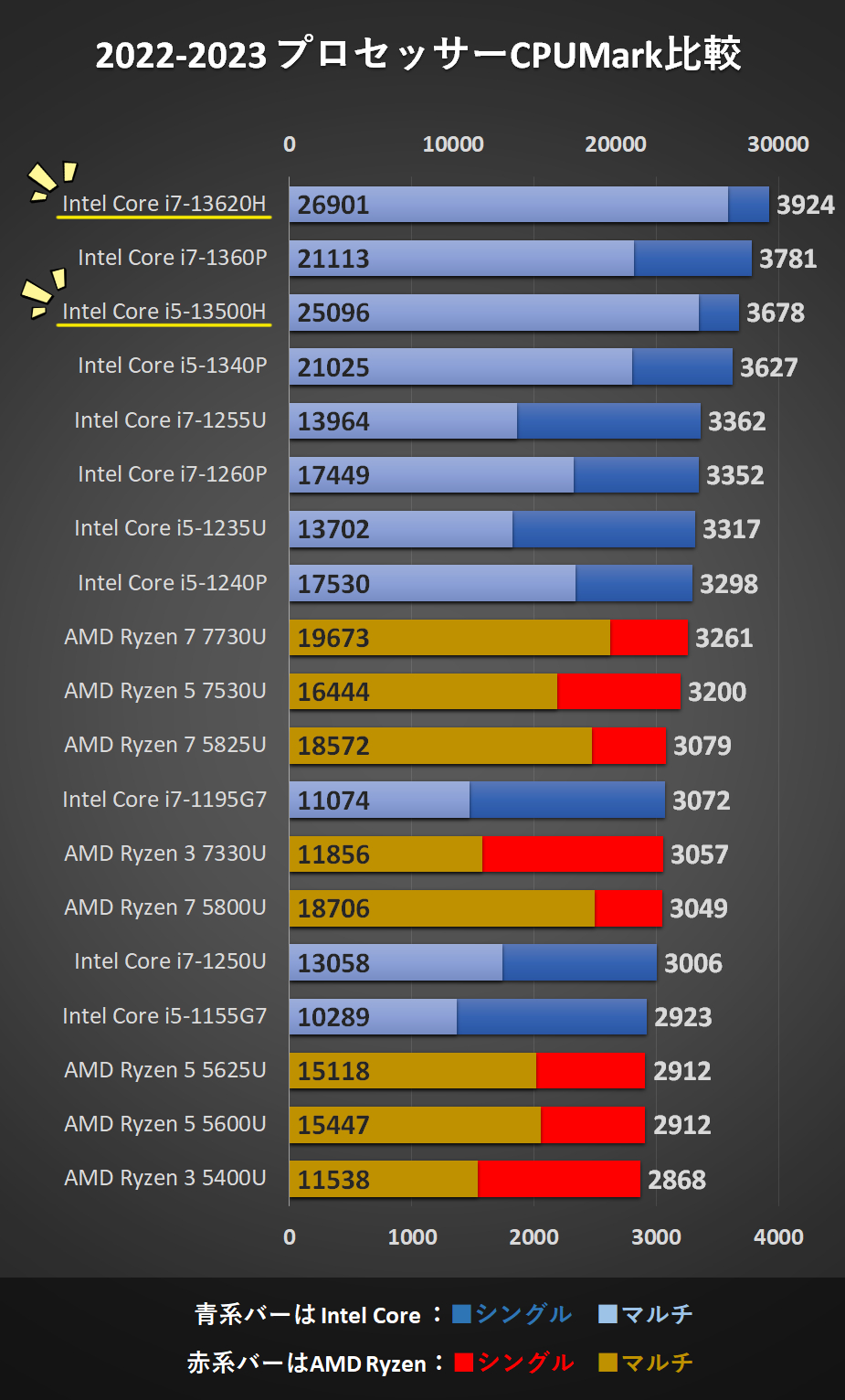

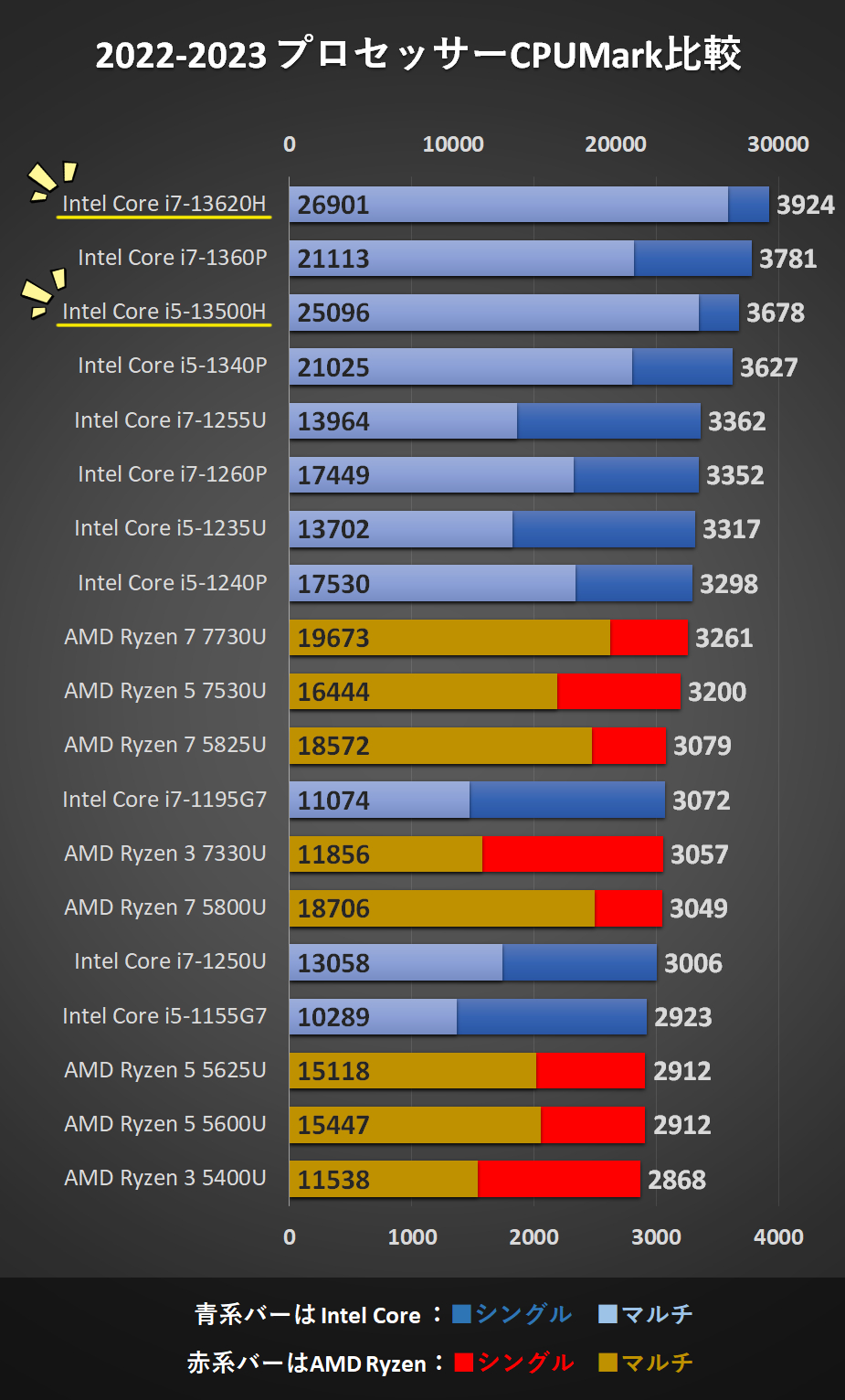

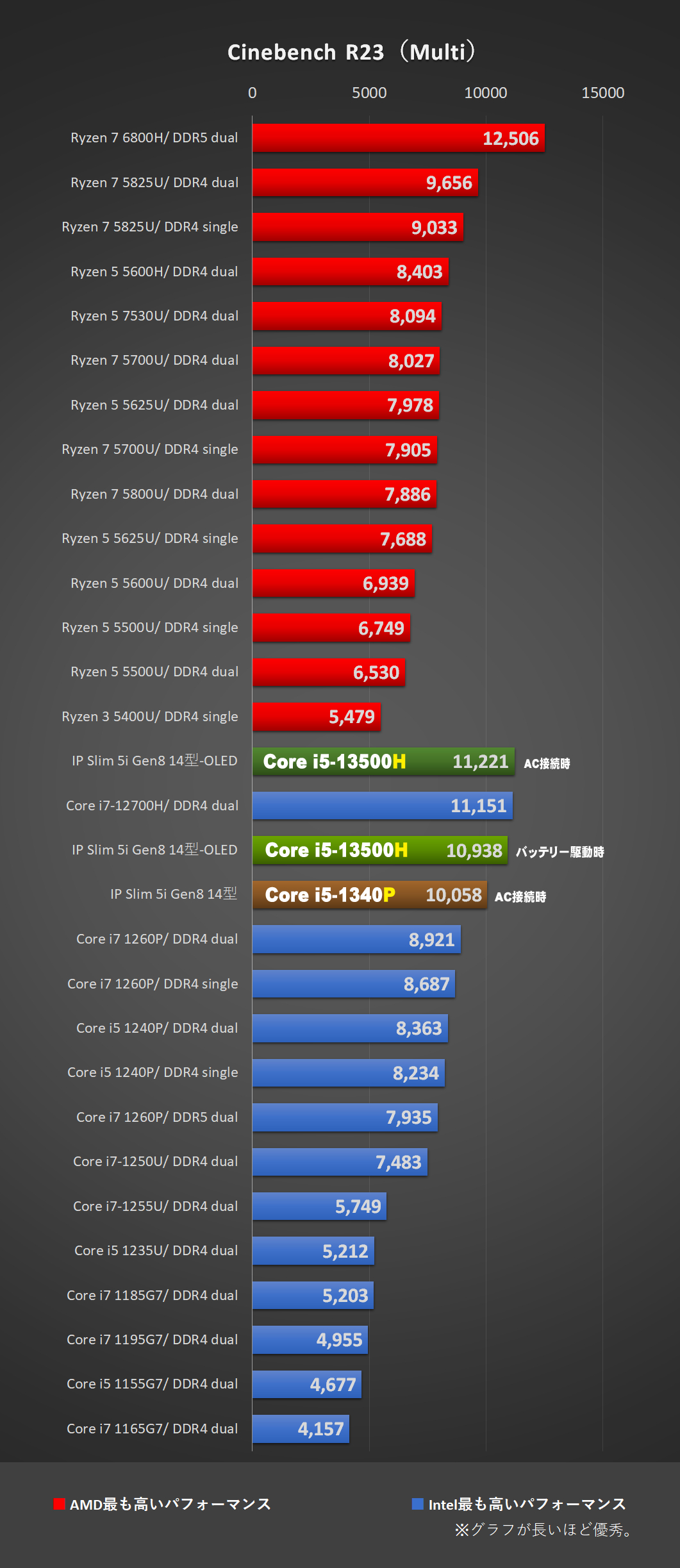

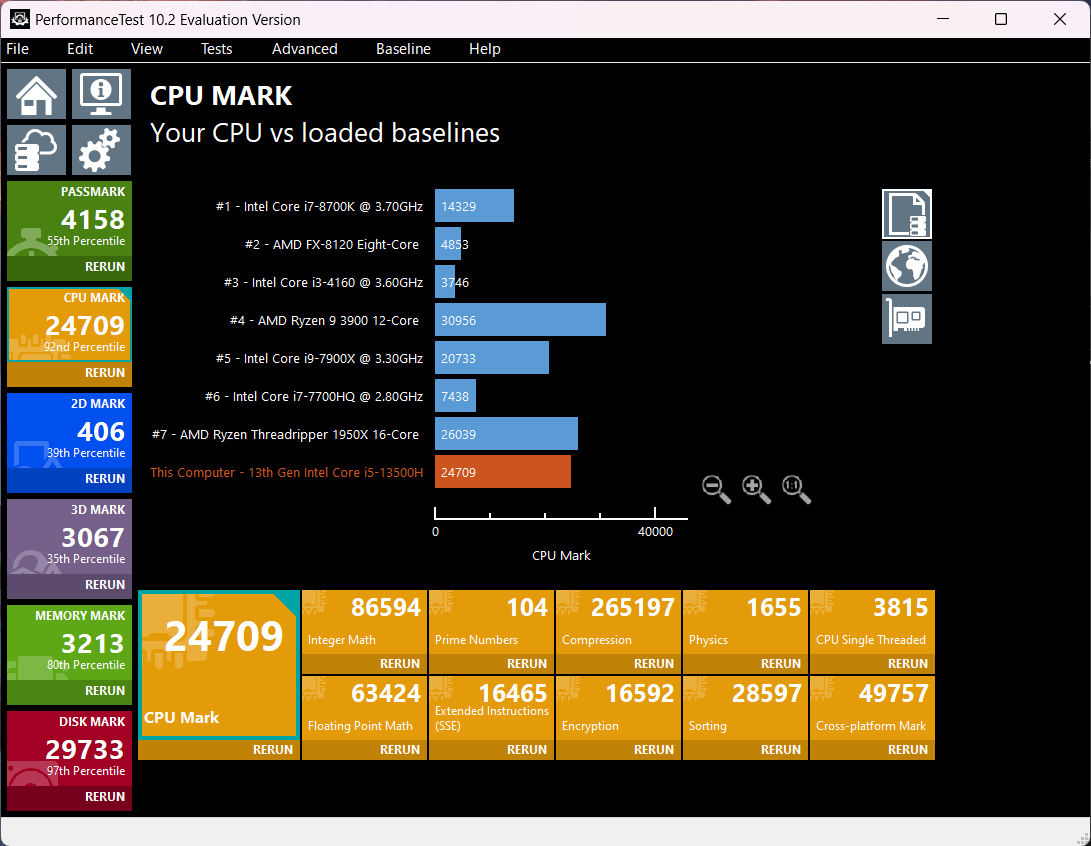

CPUMark-Multi Core比較 2023.04.30時点での数値

一か月前にPプロセッサー(28W)が9万円台から買えるという時点で記事をアップしましたが、今回は45WベースのHプロセッサーを搭載したモデルが同じ価格から買えるようになりました。

ノートパソコン用のプロセッサーとしては、末尾が以下のアルファベットで性能の序列を決めています。

| U |

P |

H |

| 18W |

28W |

45W |

| 弱 |

やや強 |

強 |

普通にご家庭用の軽い使い方であれば U でも問題ありませんが、速度にこだわりたい方なら P です。

しかし、i5 であれば同じ価格で Hプロセッサーが買えるようになりました。

Core i5-1340P → Core i5-13500H

メモリを8に落とすことはなく、実用的な16GBモデルのままです。

ずっとこの価格で維持するかは分かりませんが、パフォーマンス重視でPC選びを迷われるようであれば「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型-OLED」のHプロセッサーモデルがオススメです。

※詳しくは内部性能について、の項目をご覧ください。

16:10のアスペクト比で広々使える液晶、有機ELモデルが追加

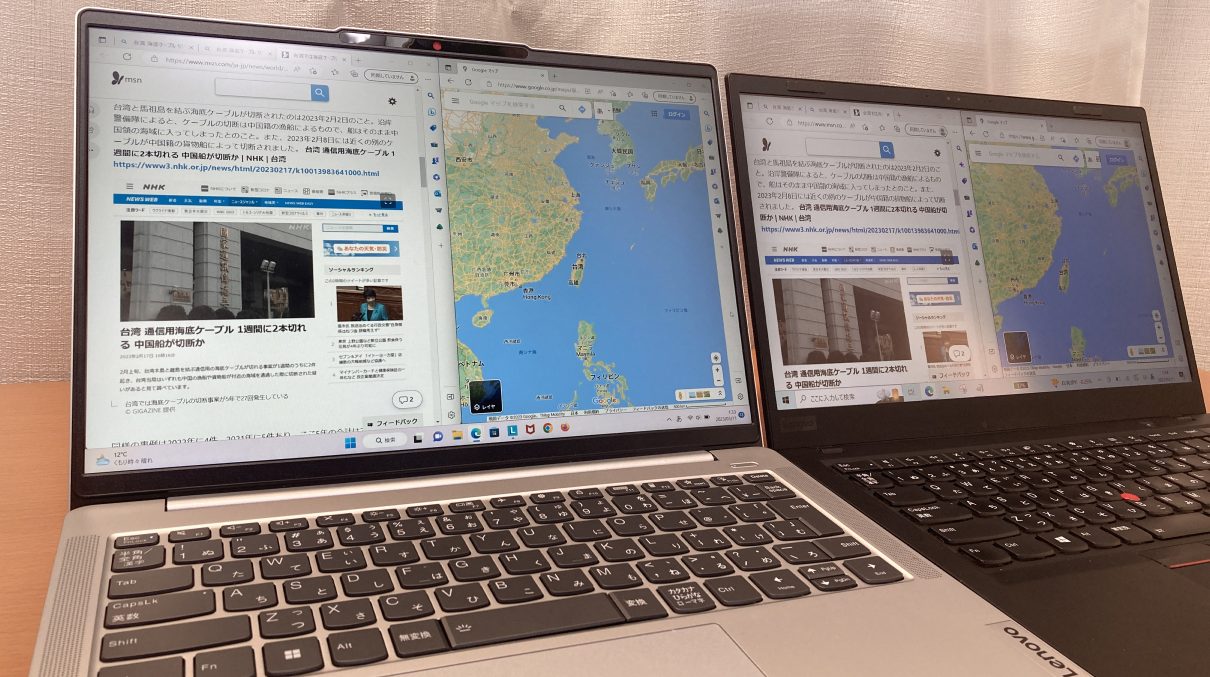

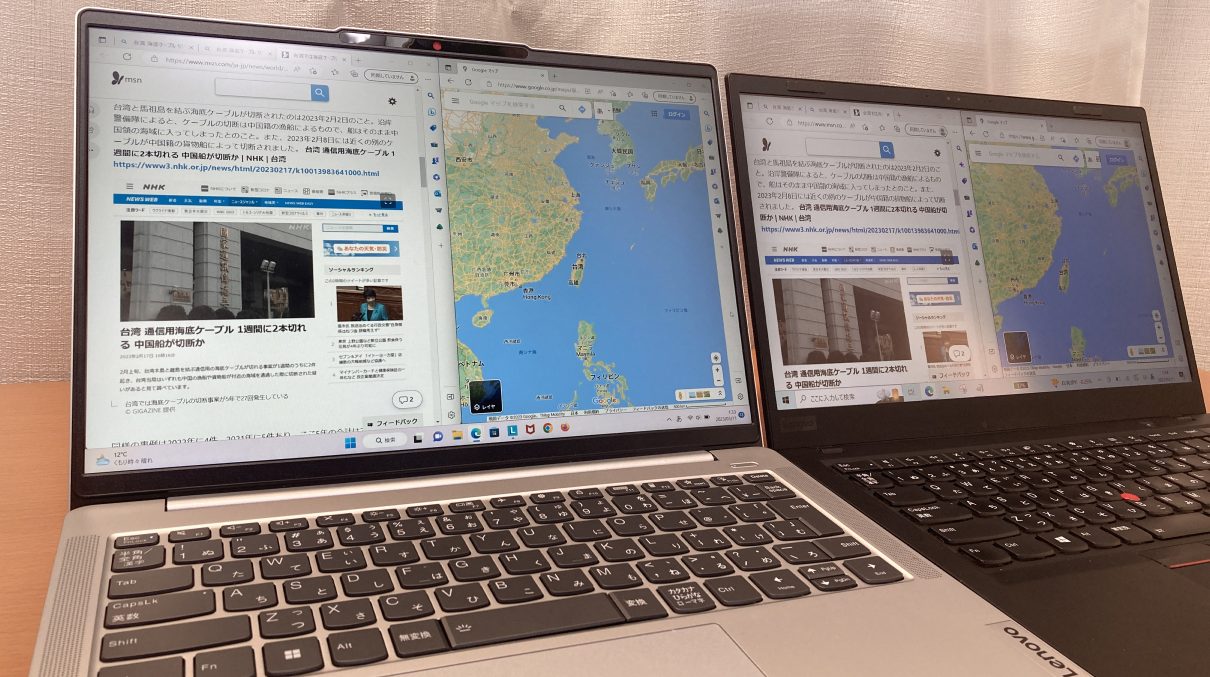

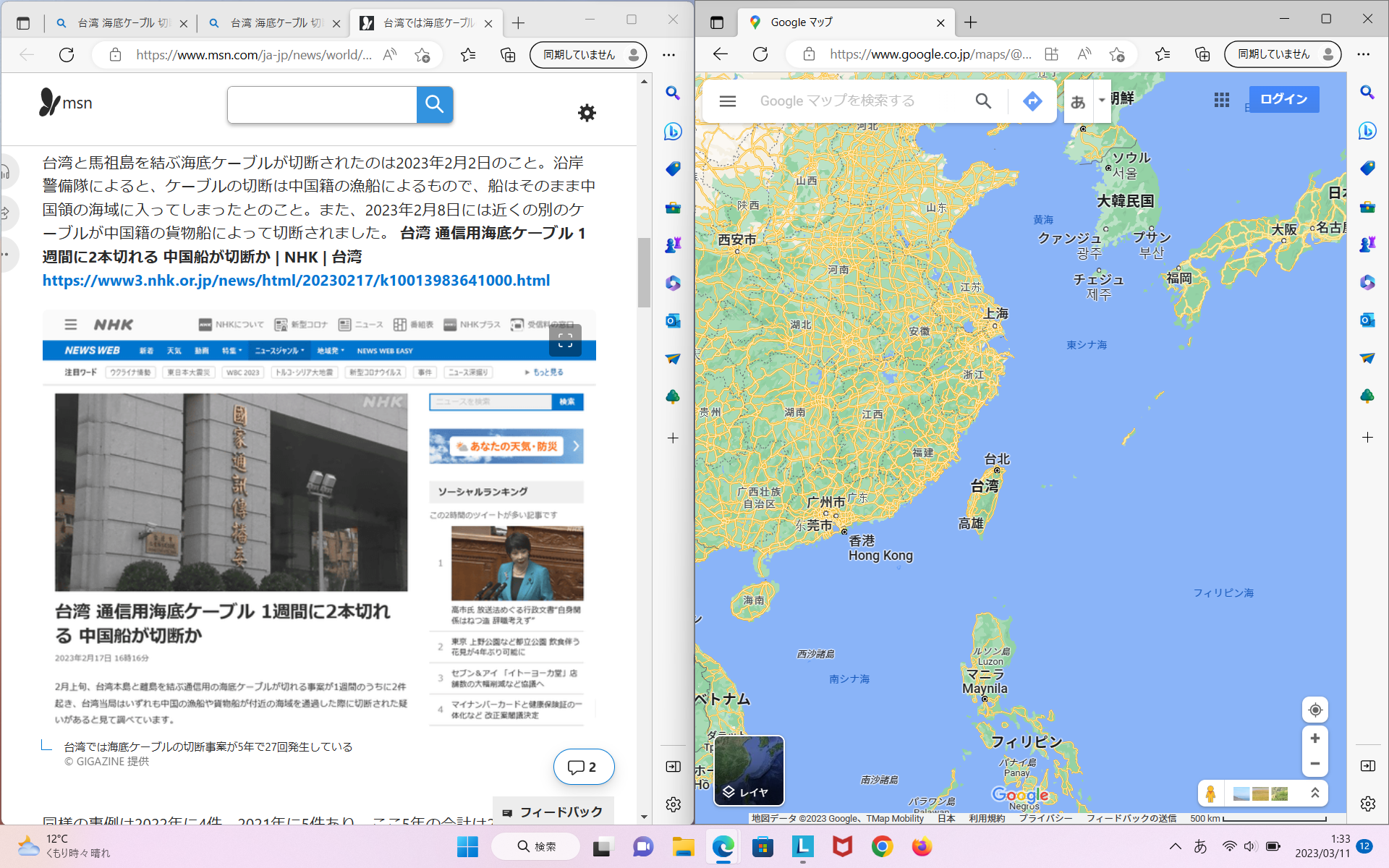

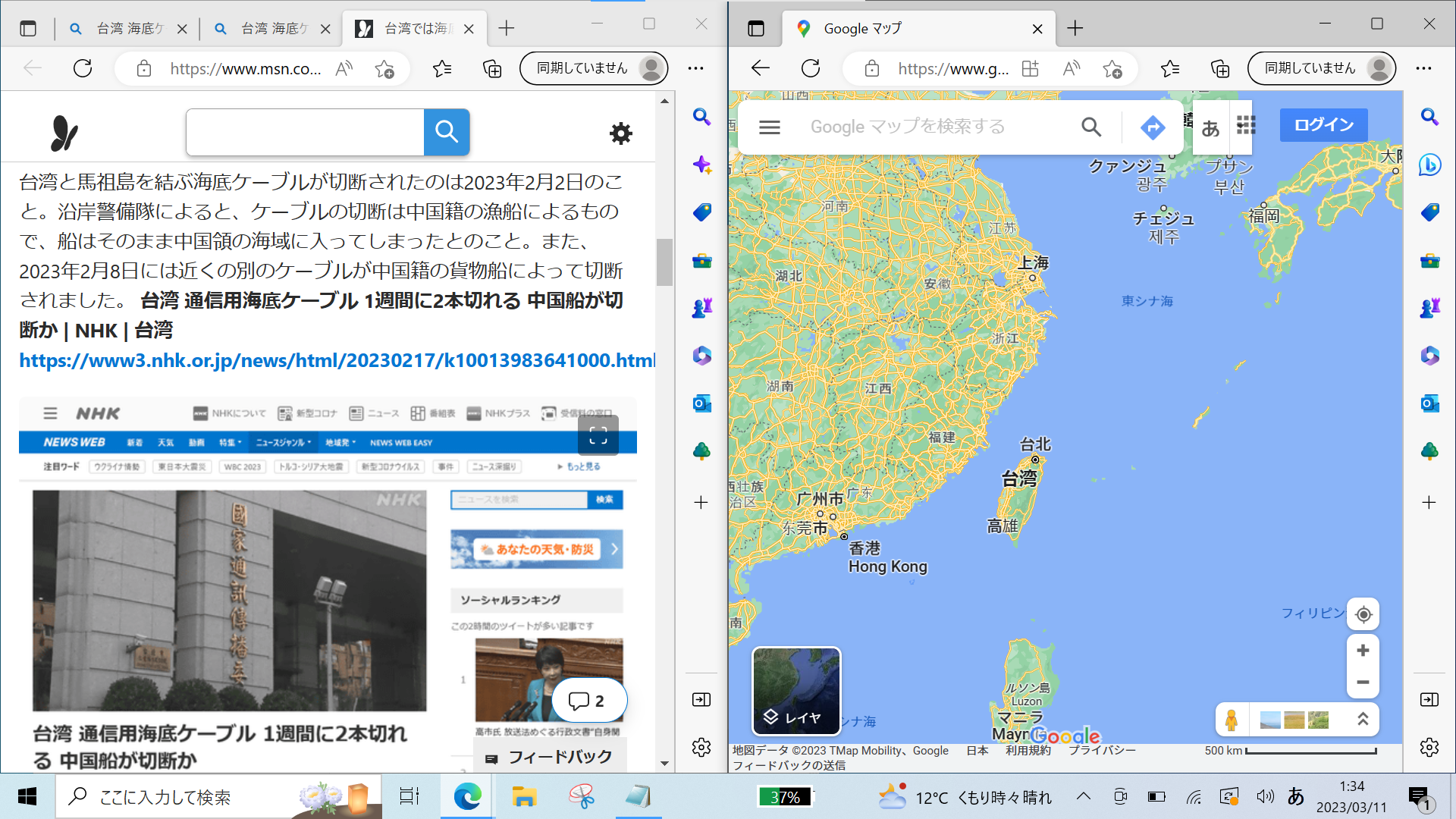

(左)「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」の16:10と(右)一般的な16:9液晶

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」の16:10液晶の表示例他機種の16:9液晶の表示例

今回「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」のシリーズではアスペクト比が16:10になったことで、他の安価シリーズよりも一段と使いやすくなりました。

表示の違いは写真で見る通りで、縦に少し長くなっているため、縦スクロールを基本とするWebコンテンツや、縦に見ていく原稿を扱うOfficeワークなどの表示が広くなって見やすいです。

加えて、同じ比率、同じ解像度である WUXGA でも有機ELディスプレイ(OLED)と Hプロセッサーがセットで搭載されたラインナップが投入されました。投入される前の難点は画質でしたが、これで大きな欠点が解消されたと言えます。

※詳しくはディスプレイ、の項目をご覧ください。

Wi-Fi 6E対応

Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠に対応しています。

メッシュWi-Fi対応のルータを設置した場所であれば、6GHz帯の安定した無線速度を保ちやすくなります。

リンク

バックライトキーボード、プライバシーシャッター付きの1080pカメラなどを完備

コストを優先させたIdeaPadシリーズとはいえ、バックライトキーボードを完備し、カメラにはプライバシーシャッターも付いています。生体認証は顔認証を備え、カメラの画質は1080pという綺麗さ。この値段でここまでのものを揃えられるのがLenovoのいいところです。

接続口のType-C がThunderbolt対応ではありませんが、その辺りにこだわらない人であれば、10万円で買える内容としては十分なレベルだと思います。

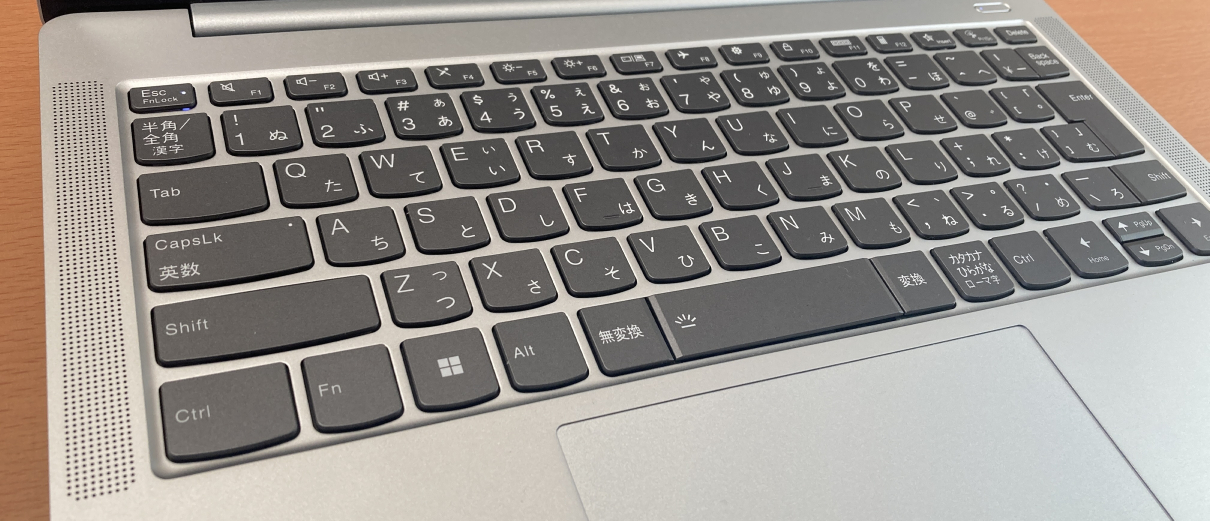

その他:ファンクション操作が日本メーカーと違います

Fn キーと最上段のF列を組み合わせて一時的に操作(音量調節や輝度調節機能など)を切り替えるコマンドをホットキーといいます。

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」の場合、このホットキーが FN キーを押さずに使えるようになっていました。日本メーカーに馴れている人だと、カナ変換時に F7 キーを押しても画面の切り替えメニューが出てきて、迷われる方がいらっしゃるかもしれませんので記載しておきます。

Fn + ESC キーを押すことで切り替えることができます。

ESC キーにランプが点灯している状態の時が、日本メーカーで販売されている通常の操作と同じになります。

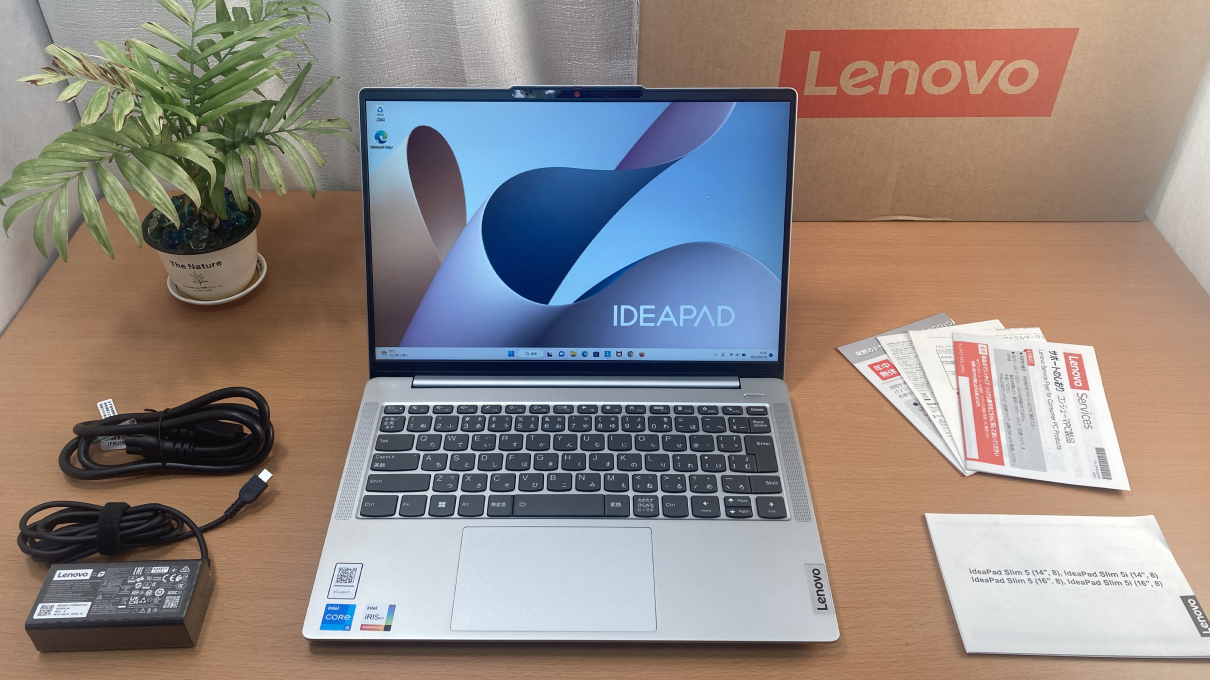

外観について

デザイン的な特徴

※今回、追加された有機ELディスプレイでは、デザインは変わりません。ほとんどの写真はそのまま以前のものを流用しています。

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」 のデザイン

有機EL(OLED)モデル通常液晶モデル

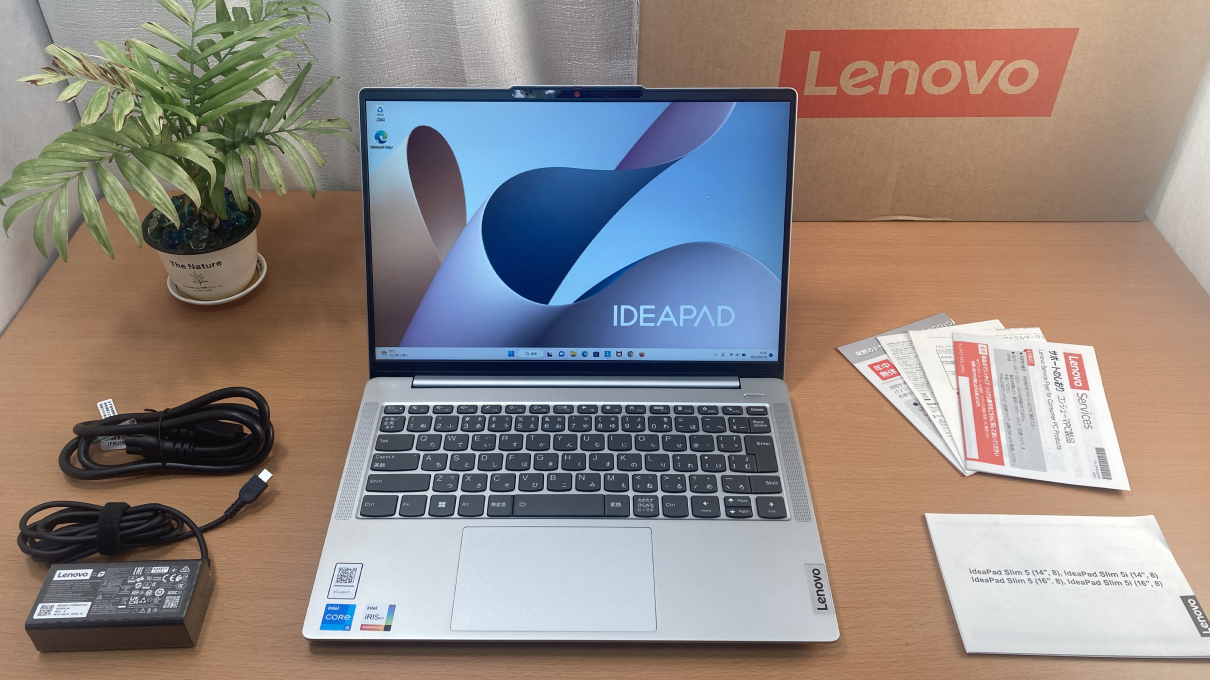

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型-OLED」の比較・正面、内容物一覧

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」通常液晶モデルの比較・正面、内容物一覧

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」ではクラウドグレーと呼ばれる、やや明るめのグレーです。同じ14インチでも「Flex 5 Gen 8 14型(AMD)」はアークティックグレーと呼ばれ、やや落ち着いたグレーになっており微妙に色合いが違います。アルミニウム合金製で質感も良いです。その点、Flexは樹脂製ですが、代わりにタッチパネルが付いてきます。

キーボード左右にスピーカーグリルが付いています。Flexに比べるとやや高音が軽い気がしましたが、改めて聞いてみると普通に音楽を楽しめる音質だと思います(※音に関してはあくまでも素人判断です)。

音にこだわる人は外付けスピーカーが必要になるかもしれません。

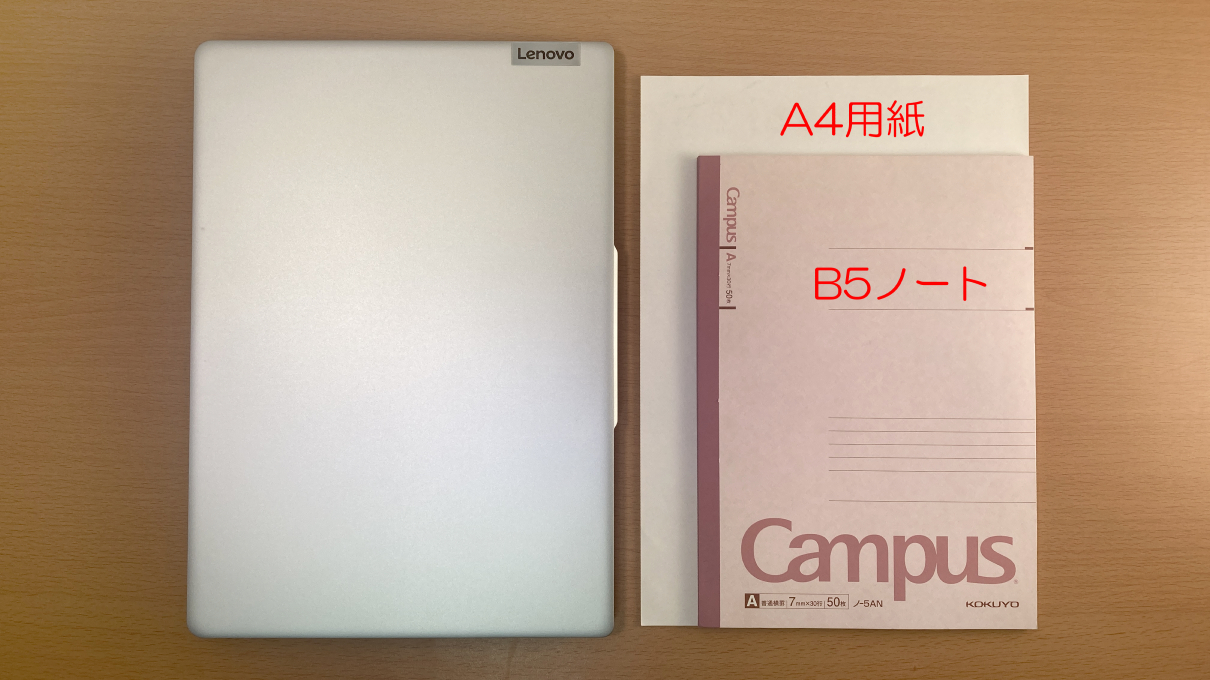

天板含めて全体的に装飾はありません。端に “Lenovo” の刻印があるくらいです。重さは1.46kgで公称値と同値。

明るい色合いのグレーで統一され、余計な装飾がないのですっきりした印象です。

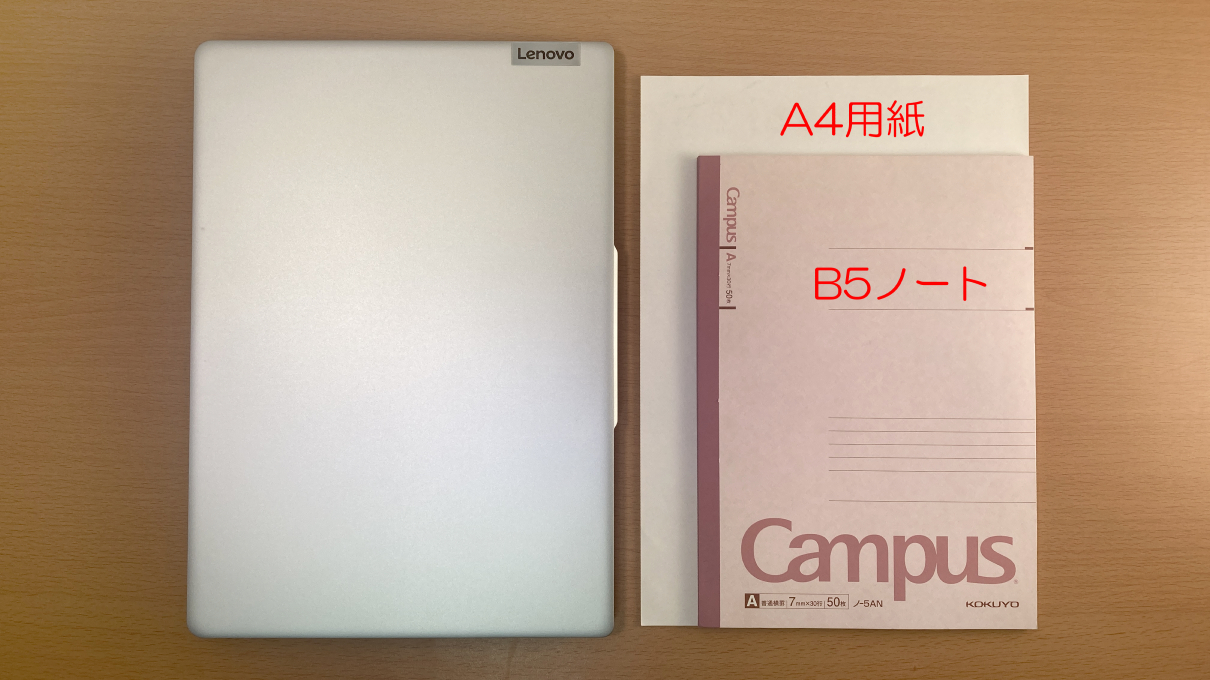

大きさは標準的な14インチです。A4用紙と一緒に鞄に入れると少しかさばります。重さが1.46kgあるので、あまり持ち歩きには向きません。A4用紙に+1cmほど。

左右から見るとこのように。視野角の違いが出るため、こちらは有機ELディスプレイ(OLED)モデルを掲載しています。

ヒンジ内側に廃熱口があり、一番熱を持ちますが手を置く部分ではないので不快感はありません。

閉じたところのヒンジとパームレスト側の縁です。やはり装飾らしいものはなくすっきりしています。

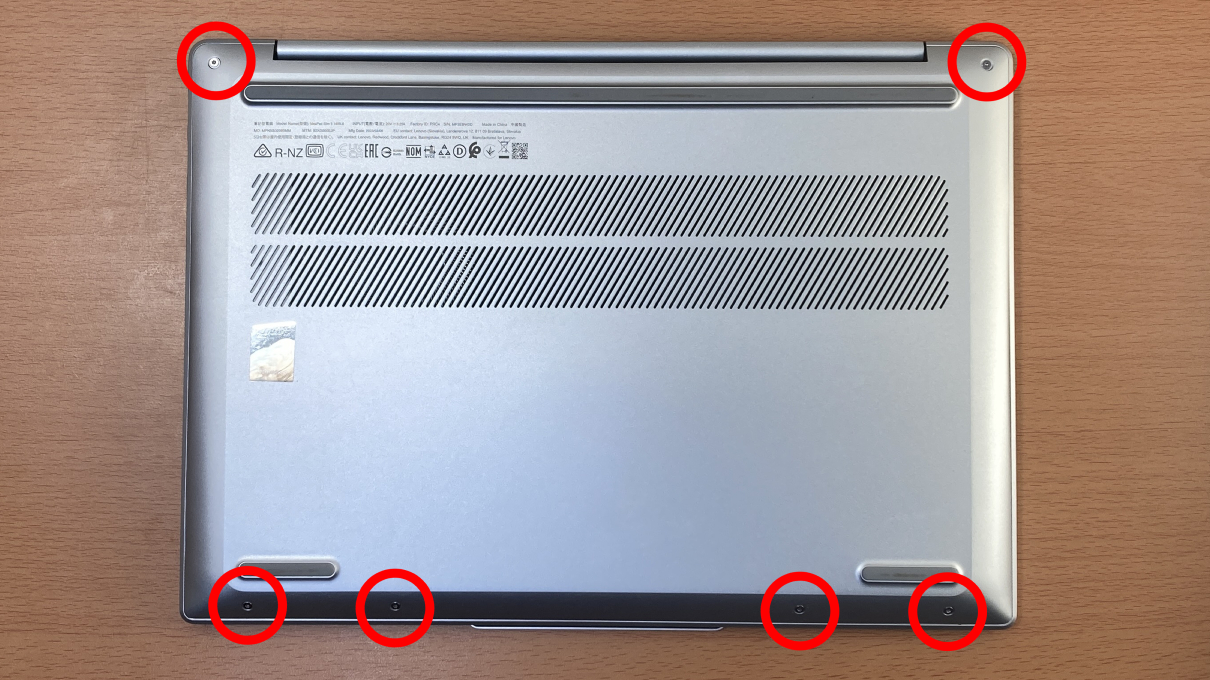

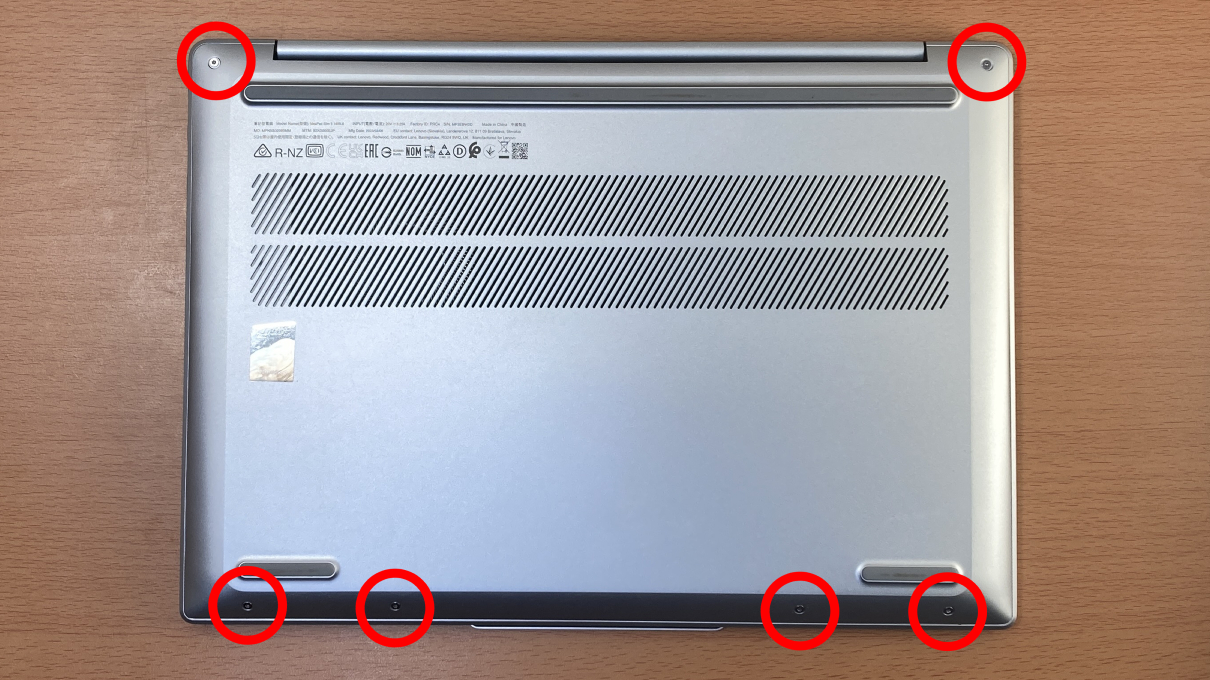

背面には吸気口となるグリルがあります。

ゴム足で底面を少し浮かせて吸気しやすくなっています。

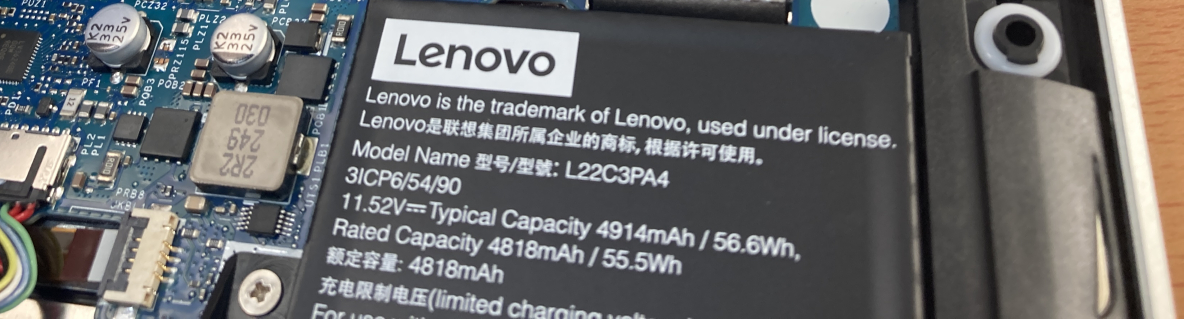

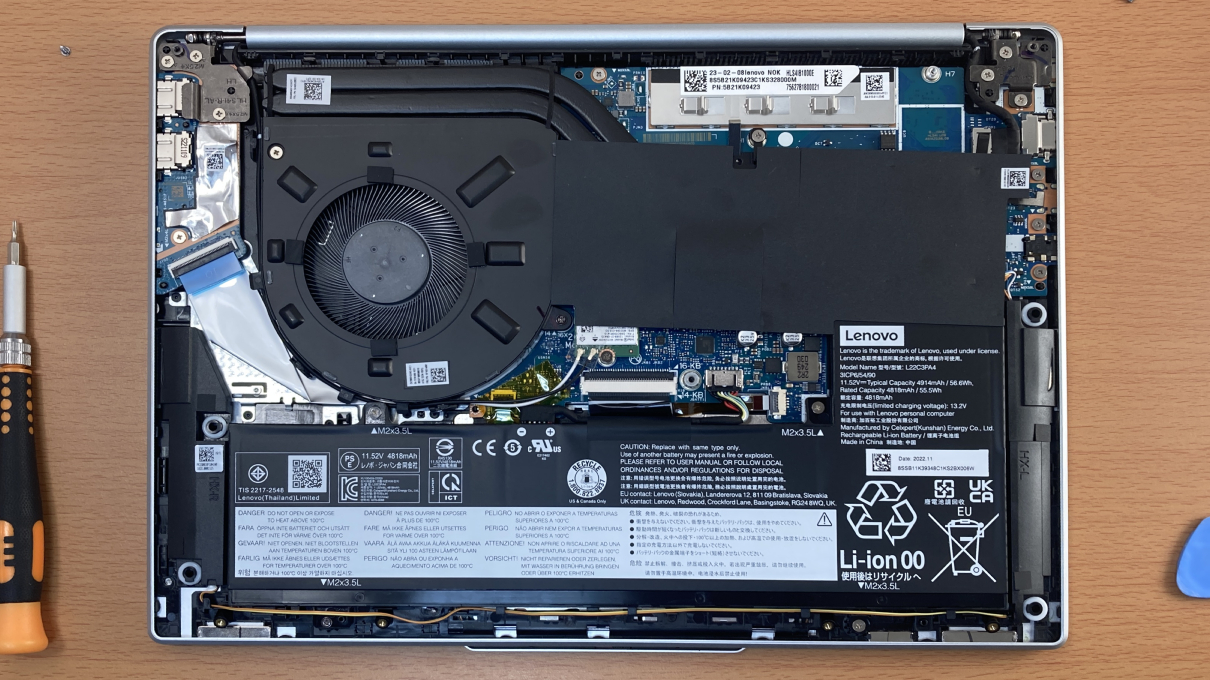

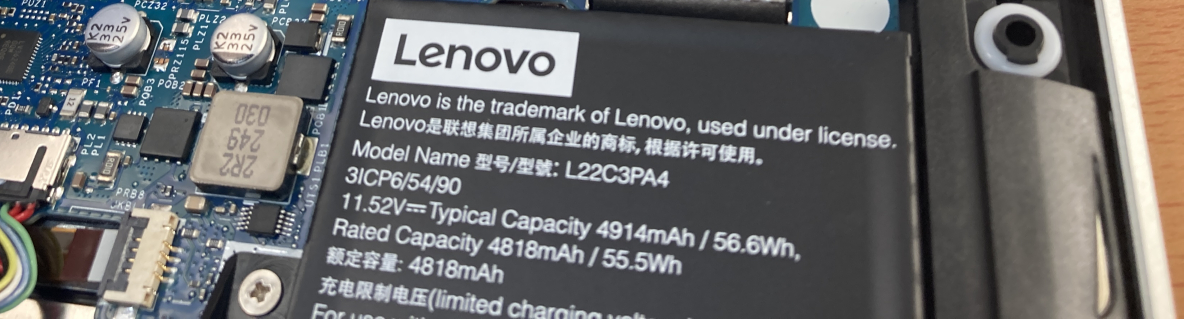

裏蓋を外すと

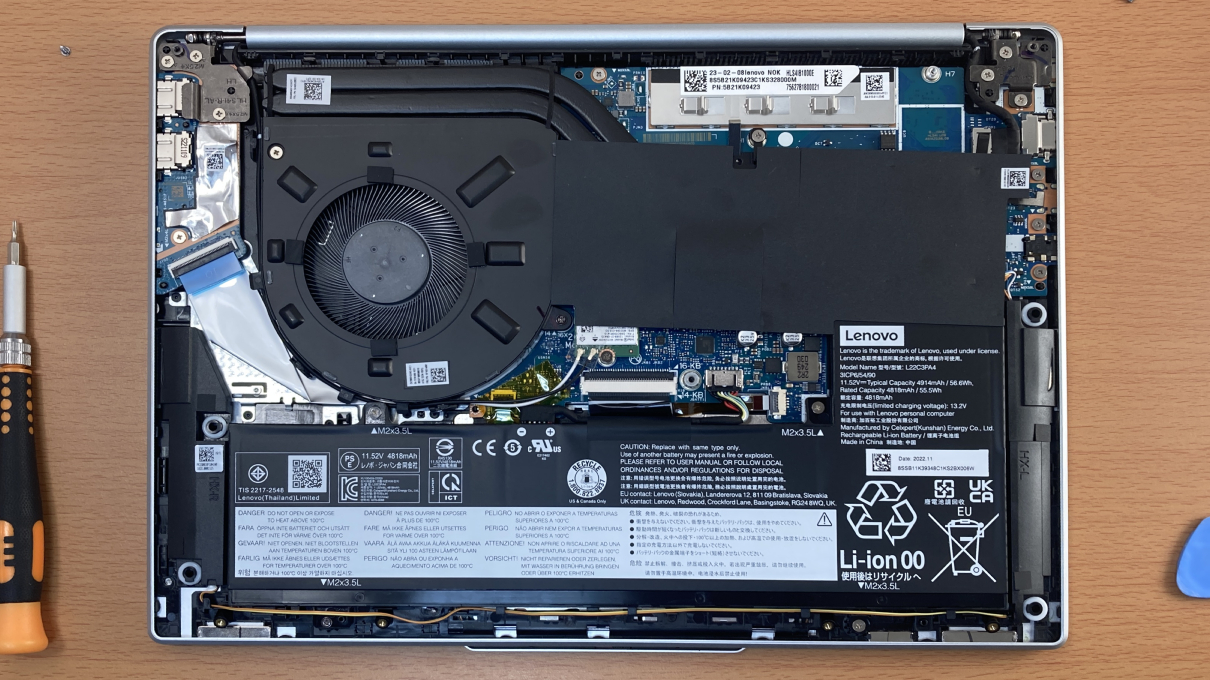

こちらでは通常液晶の裏蓋を外したところを掲載しています。有機ELモデルも同じマザーボードを使っていましたので、基本的な配置は同じ筈です。

※裏蓋を外さない人には不要なので折りたたんでいます(クリックかタップで見れます)。

裏蓋を外すと

背面は6本のトルクスネジで止まっています。

アルパカはこの工具(精密ドライバーセットEPS-652)を使っていますが、このセット内のT5番が適合します。

リンク

また、爪が内側から噛んでいるのでこじ開ける必要があります。

薄いプラスチックカードでも代用はできますが、爪を折らないよう慎重にやるなら、この辺りの「三角オープナー」が使いやすくて良いと思います。

リンク

アルパカの場合、ヒンジ側からパームレストへ向けてこじると開けやすかったです。

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」の裏蓋を開けたところ

内部の様子です。大きめのファンとダブルヒートパイプで熱を逃がします。

黒い目隠しシートの右側にはType-2230のSSDが隠れていました。封印シールが貼られていますが、保証対象外になることを承知の上で、自己責任であれば交換できそうです。メモリ自体はオンボードで交換できません。

機能一覧・カメラやディスプレイ情報など

Webカメラ(約200万画素)

このカメラは顏認証に対応しているIRカメラです。

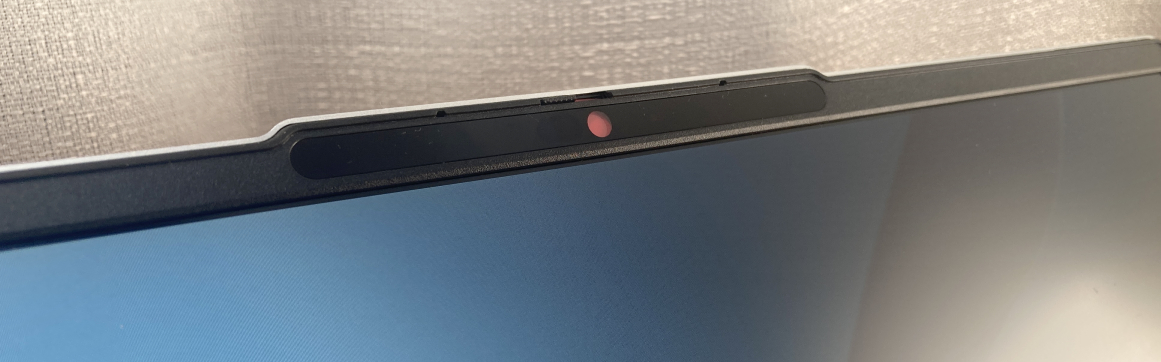

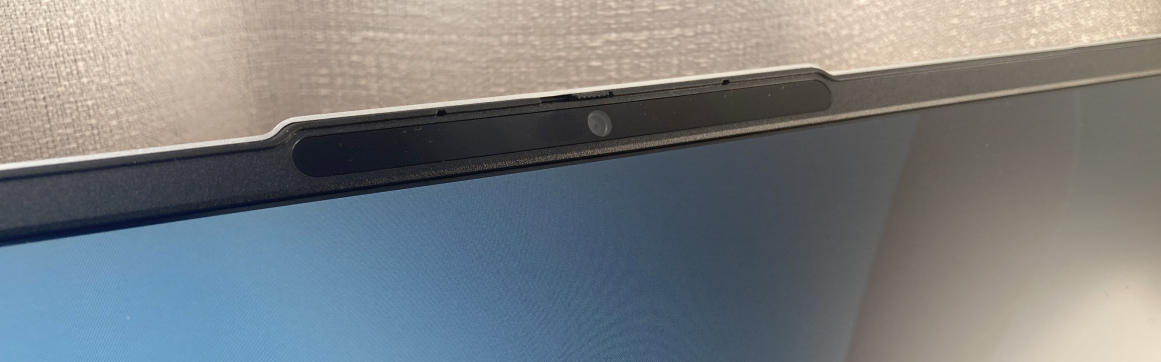

ディスプレイ上部のインカメラは物理シャッターが付いています。右が開け、左が閉めです。使っていない時に閉めておけば、切り忘れやハッキング対策として安心できます。

(← )プライバシーシャッター閉め(→)プライバシーシャッター開け

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」は一般的なWebカメラ(720p、約92万画素)よりも一歩良いカメラを備えています。

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」の約200万画素カメラの撮影例一般的な約92万画素カメラの撮影例

こちらは同日の同時刻に同じライティングの中での比較です。色がやや薄くなりますが、明るく写せるカメラです。極端な差ではありませんが、キメが細かくなっています。

撮影では大きさを合わせるために距離を調整していますが、かなり広角に撮れる(背景が広く写せる)カメラでした。ビデオ会議の時には近づいて話した方が良いと思います。

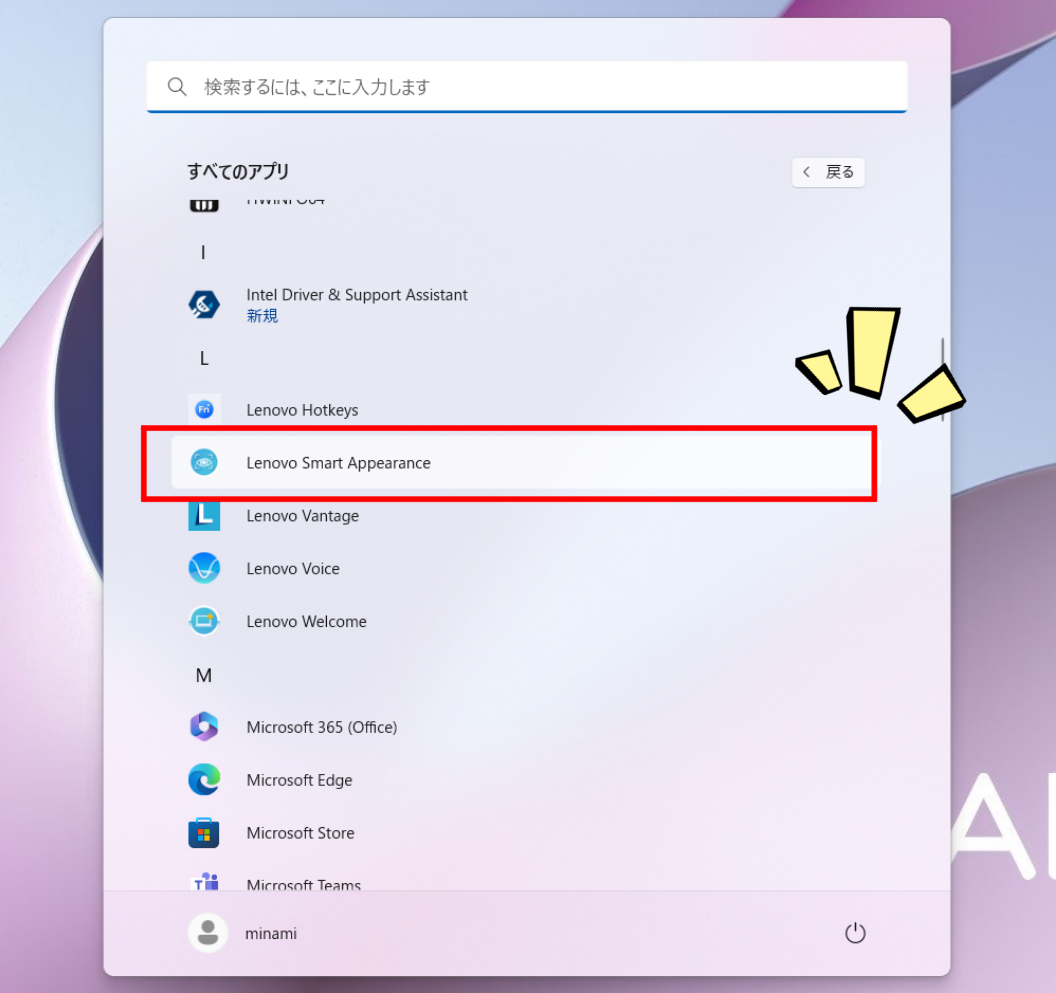

「Lenobo Smart Appearance」-ビデオ・エンハンサーが付いています

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」のカメラ機能には「Lenobo Smart Appearance」という画質補正機能が付いています(アプリ一覧の”L”の列、または Insertキーによる初期ボタン機能からも入れます)。

顔の位置を中央に寄せてくれるフェイス・フレーミングや、明るさを調整してくれるビデオ・エンハンサーといったもので、メーカーによって呼び名が変わるこれらの補正機能は補正の強弱もそれぞれです。

一番、役立つと思われるフェイス・フレーミングに関して試したのですが、サンプル画像ほど強くは補正してくれませんでした。Teamsで試したりなど色々やったのですが、基本的にはご自身で逆光にならない場所で使うなどのひと工夫はした方が良いようです。

ビデオ・エンハンサー(切り状態)ビデオ・エンハンサー(入り状態)

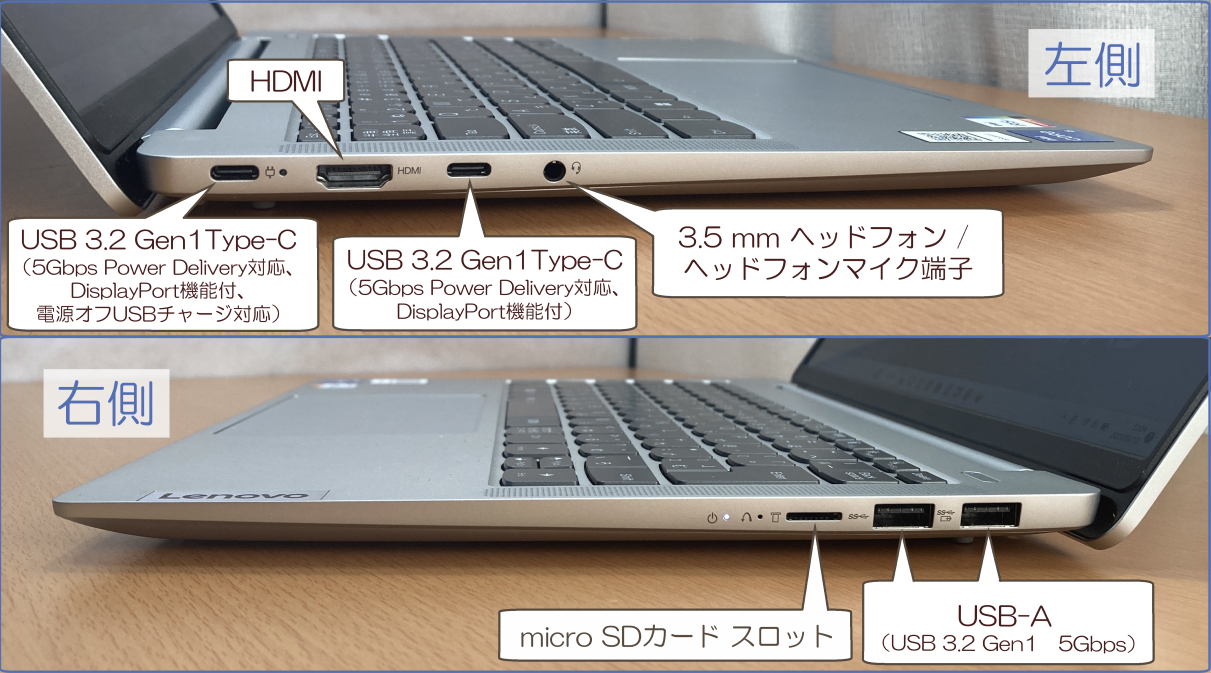

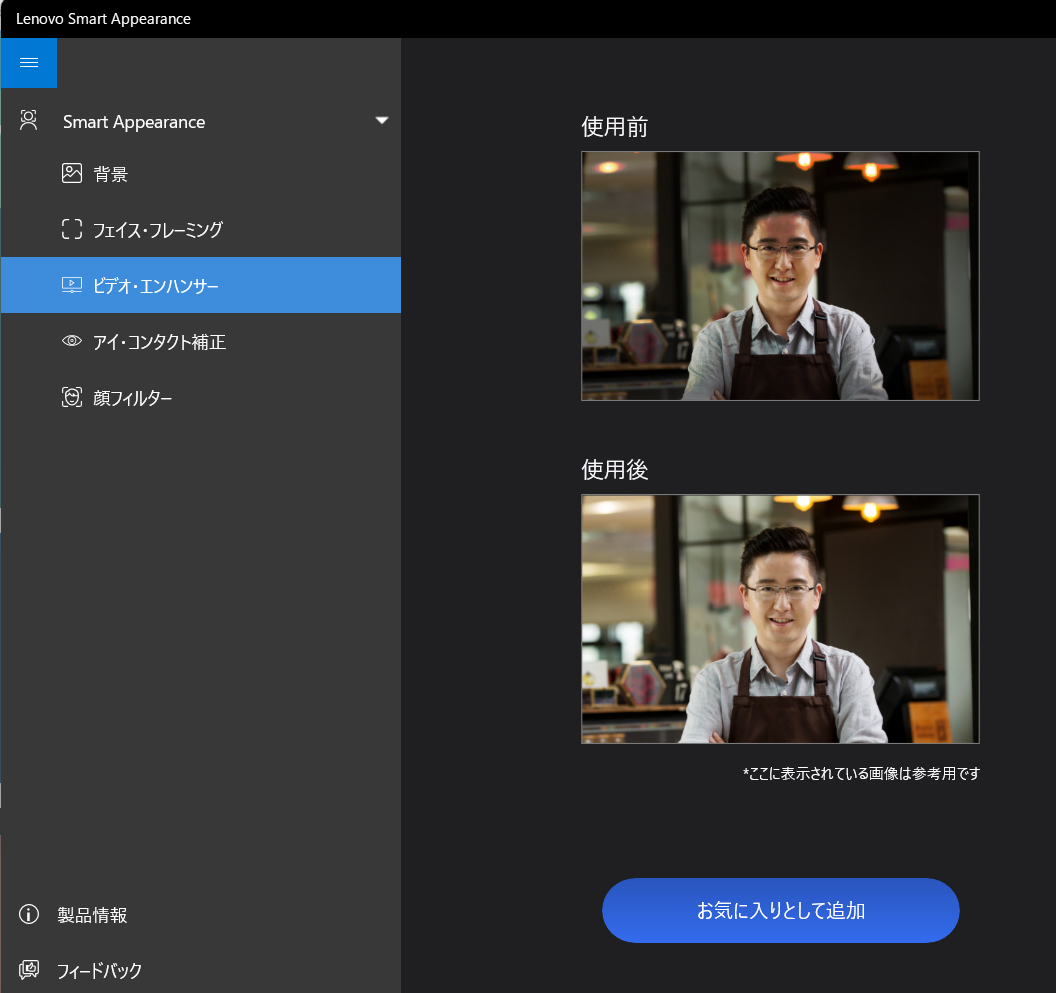

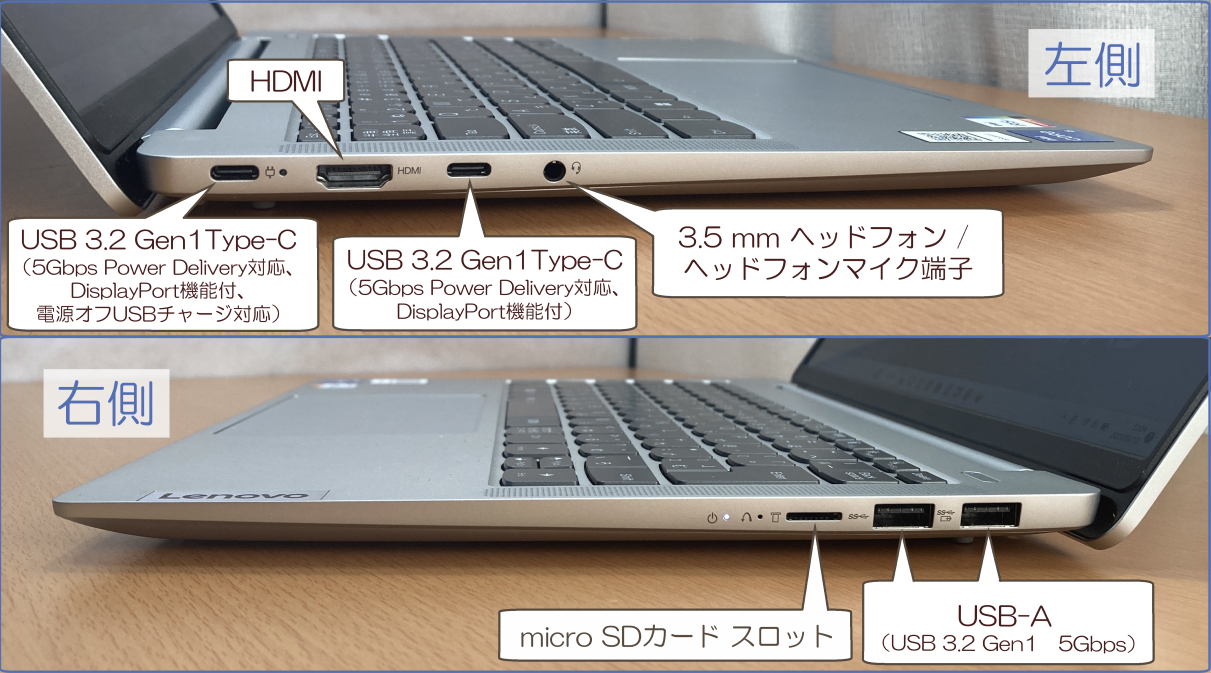

接続口

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」の接続口(インターフェイス)

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」の接続口は標準的なものがすべて揃っていますが、ディスクドライブと有線LAN端子はありません。基本的には無線専用機です。有線の方は無線環境に変えるか、Type-C やAからの変換アダプタが必要になります。

USB端子(Type-A)は右に2つ。SDカードスロットは micro までで右側に。HDMIは左側に。

左側に2つあるType-C はサンダーボルト対応ではなく、Gen1なのでType-A と同じ速度です。そのため、どこからデータのやり取りをしても速度は変わりません。

ただ、奥側のType-C が電源オフチャージ機能に対応していますので、スマホ充電の経由ハブとして使うなら奥側から挿して使うと、PCの状態に関わらずチャージできて便利です。

※改めて有機ELモデルで試したところ、奥だけでなく手前側でも電源オフチャージに対応していました。旧型を手放してしまったのではっきりしませんが、アルパカが見落としているだけで、両方のType-C が新旧ともに電源オフチャージ対応しているかもしれません。

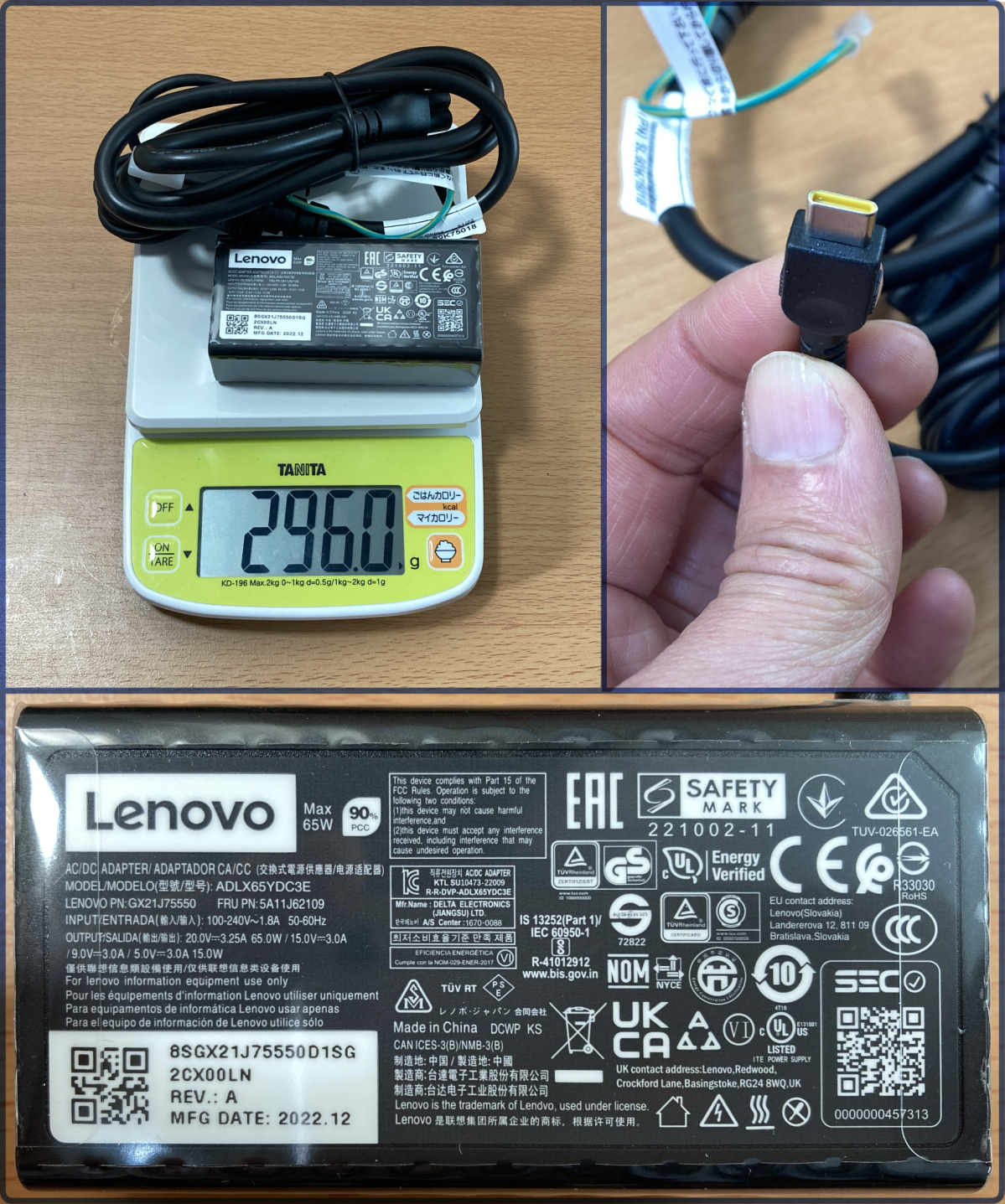

ACアダプタについて

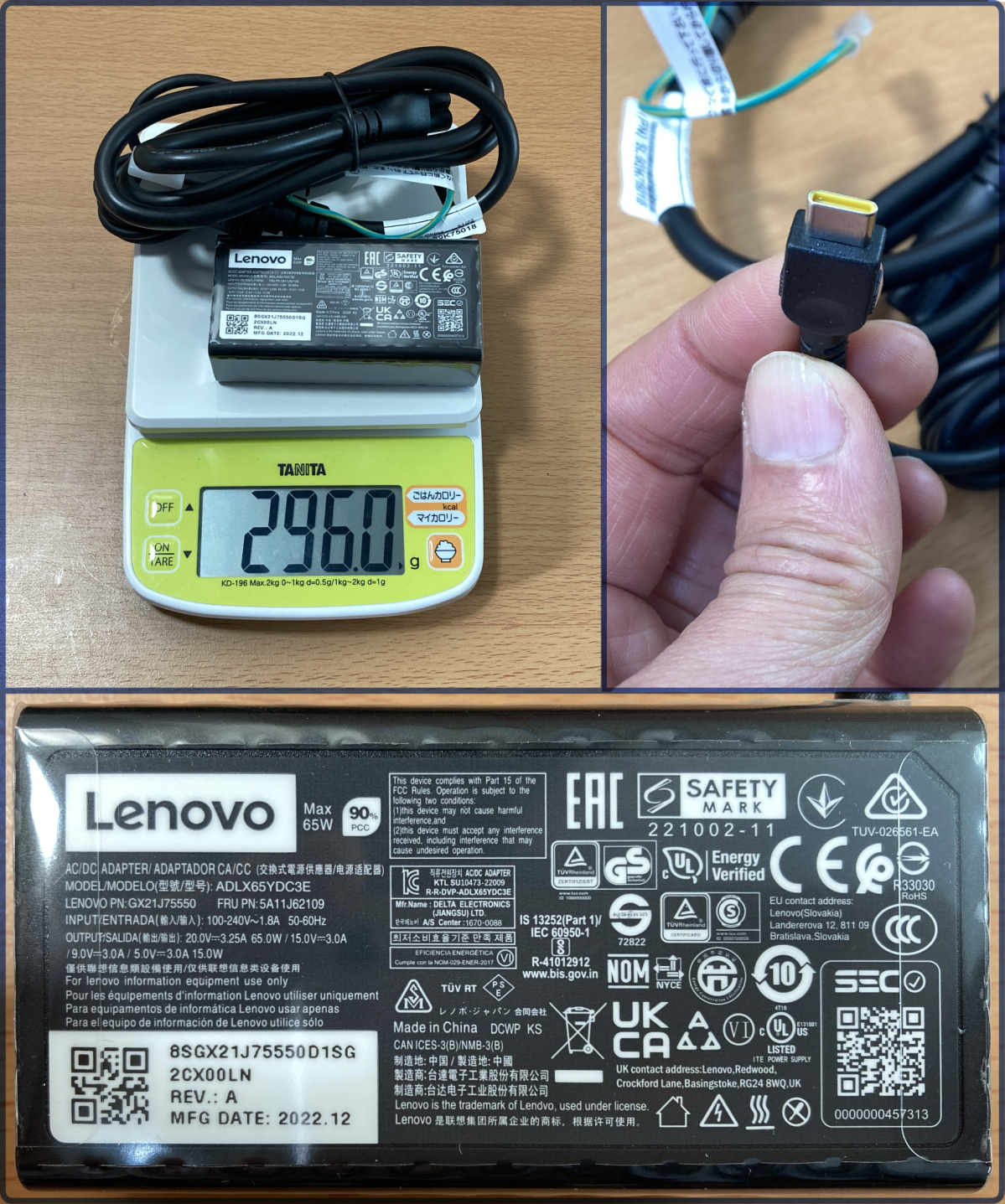

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」のACアダプタ「ADLX65YDC3E」

ACアダプタの型番は「ADLX65YDC3E」、長さは180+100=280cm。重さは296g。定格電力は65Wです。新旧モデル共に同じACアダプターでした。

最初から同梱されているアダプターがType-C ということもあり、同様に他社製でもPD対応のType-C充電器で対応できます。

ただ30W以下だと警告POPアップが出るので、煩わしい方、充電速度を優先する方なら45W以上がオススメです。

また、18Wのcheero製で使えていたのに、なぜか20WのAUKEY製(すでに廃番)の型番で繋げても充電できないという謎現象がありましたが、誤植ではなく、現実的な結果をそのまま表記しています(新旧ともに、やはり20WのAUKEYのみ充電できず。充電器の方が壊れていないのに??)。

以下、単ポートで65WのPD給電に対応しているType-C充電器の代表例です。コンパクトで112gで済み、Type-Aの充電口もあるので多用途に使えて便利です。

リンク

Youtubeの連続再生時間は、通常液晶(Pプロ)モデルが残量20%になるまでが7時間16分で、以後はデフォルト設定の節約モードに入りましたので、動きは極端に悪くなります。そのままで稼働させると、最終9時間15分まで稼働し続けましたが、実利用として使いやすい時間を考えるなら約8時間15分までが現実的なところです(当記事の性能表についてもそのように表記しています)。

同様の計測法で有機EL(OLED)ですと、残量20%になるまでが7時間30分で、以後はデフォルト設定の節約モードに入りましたので、動きは極端に悪くなります。そのままで稼働させると、最終9時間10分まで稼働し続けましたが、実利用として使いやすい時間を考えるなら約8時間15分までが現実的なところです(当記事の性能表についてもそのように表記しています)。

つまり、どちらも変わりませんでした。有機ELディスプレイ(OLED)モデルの場合、残量20%になってもバッテリー消費の速度があまり変わらずに対して、通常液晶ですと、ラスト20%のバッテリー節約モードに入った時の粘り強さがあります。でも結局、最終稼働時間はほとんど変わらずという結果です。

※輝度50%、Lenovo Vantage の電源設定をインテリジェント・クーリングにした上で電力設定(Windows11のバランス)にて、ライブ映像を流し続けた時のバッテリーの持続時間になります。

もちろん、輝度を抑えたり、Officeワークでの軽い使い方に終始するようであれば、もっと時間数は伸びます。

充電速度は以下の通り。残量2~3%時に電源をオフにした後に給電開始した後の%になります。充電速度は速かったです。

| 65W純正AC給電時 |

30分 |

60分 |

| 通常液晶モデル |

50% |

84% |

| 有機ELモデル |

52% |

87% |

※有機ELモデルも56.6Whの設計電力でバッテリー容量は変わりません。

ただ、バックライトで素子に光を透過させる液晶に比べて、有機体そのものが発光する方が消費電力が少なくて済みます。P → H になっても、高回転させない限りディスプレイの省電力でカバーできており、動画再生程度なら駆動時間は変わりませんでした。計測法が変わればもっと違う結果になると思います。

なお、初期状態ではHDRはバッテリー優先になっていました。

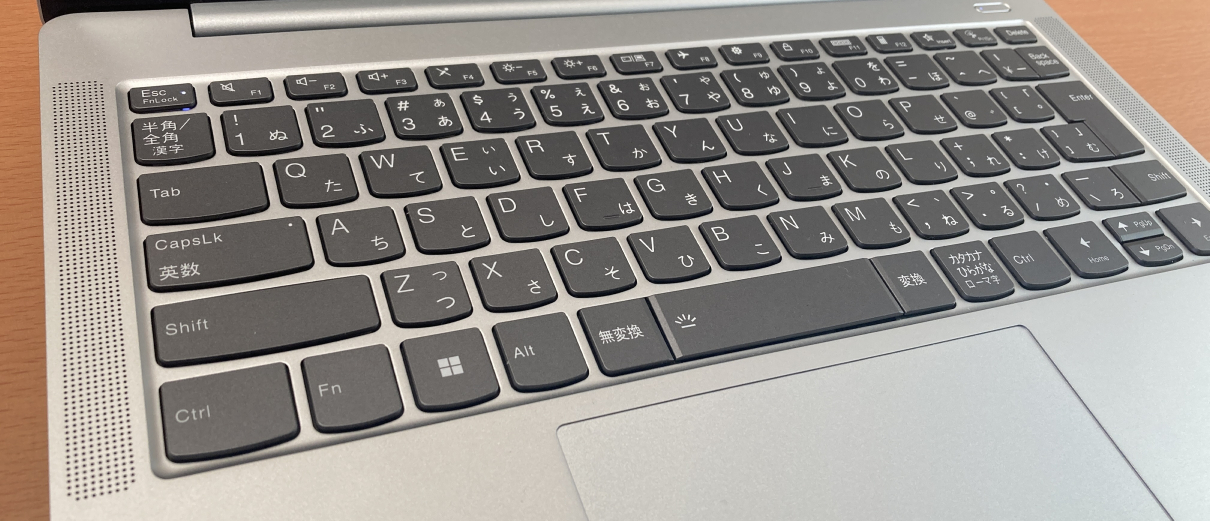

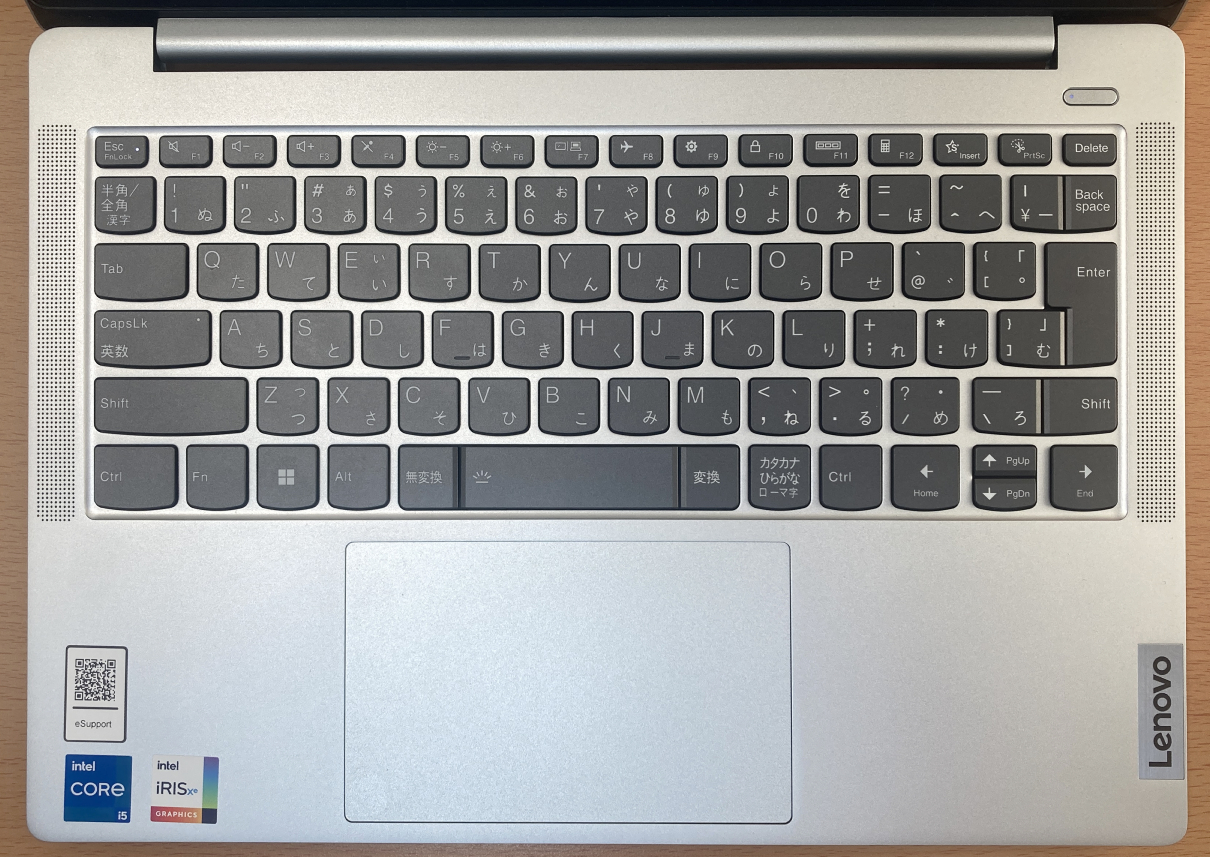

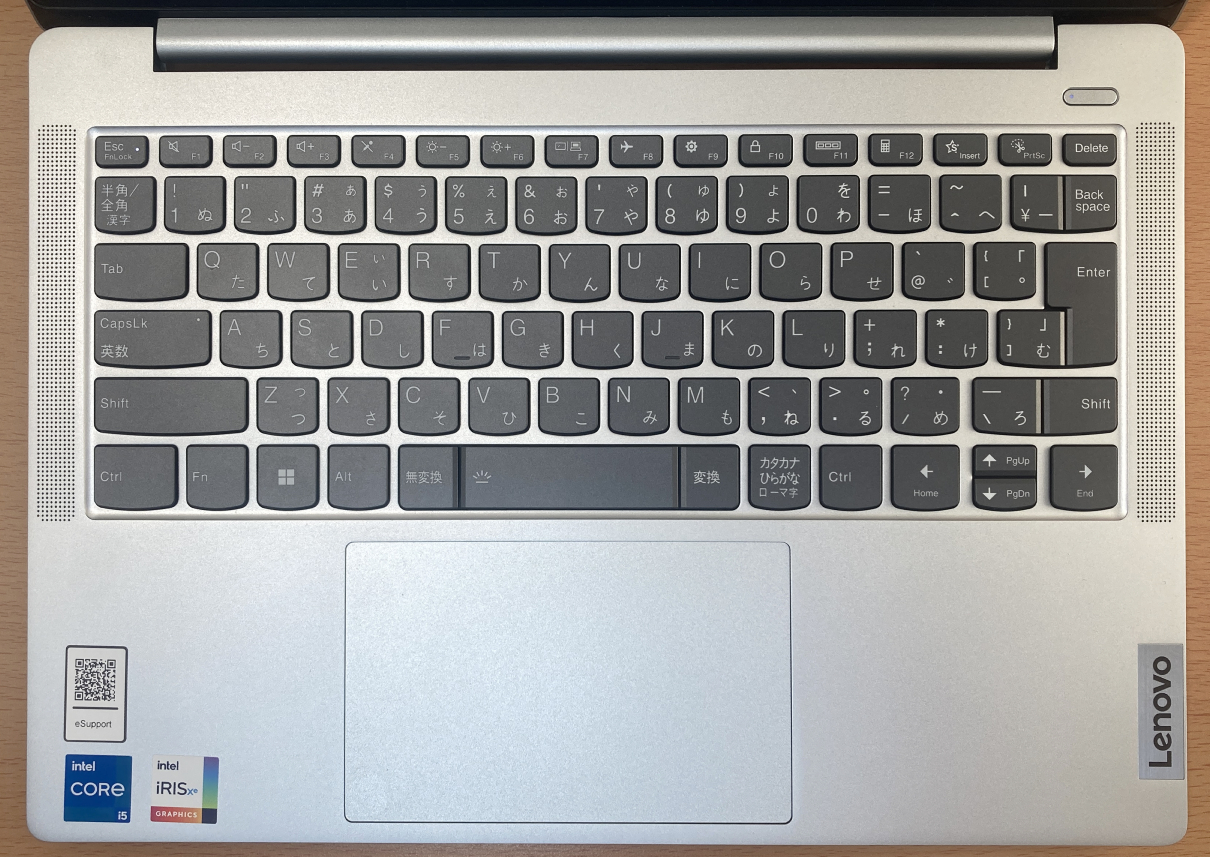

キーボード

キーピッチは横が19mm、縦が18.8mm。キーストロークは1.4mm(アルパカ調べ)でした。

打鍵感は一般的な打ち心地で良い感じです。

つい先日、「Flex 5 Gen 8 14型(AMD)」の機体を調べましたが、基本的に同じキーボードを採用しており、同様の説明になります。ただ、こちらの「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」では指紋認証は付いていません。

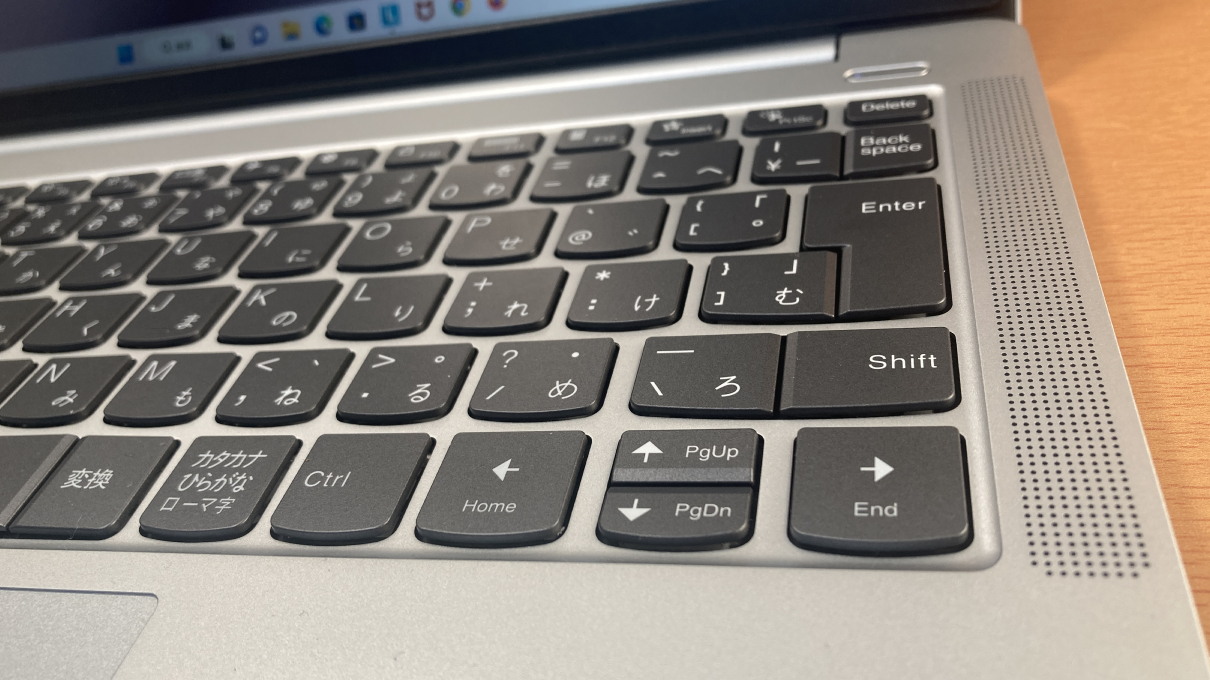

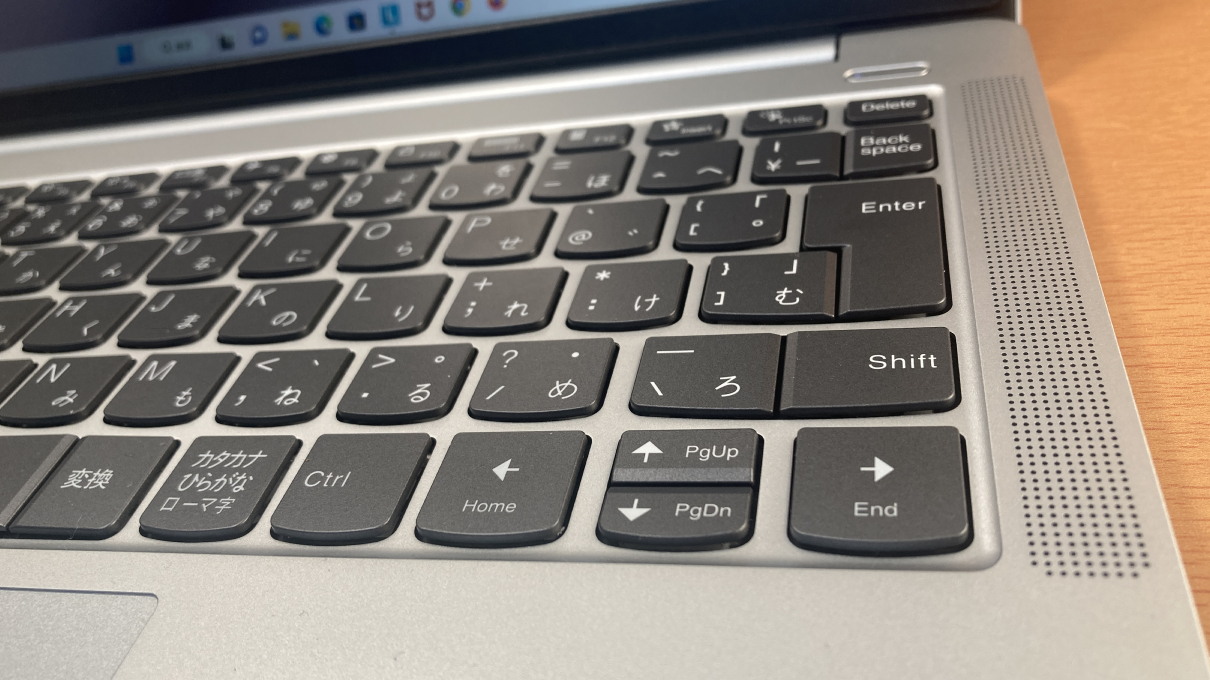

矢印キーは逆T字にはなっておらず、Enter キーが逆「 型にはなりきれずに、やや長細いです。Back Space キーなどの特殊キーが手狭になっているので、その辺りも許容できるかどうかのポイントとなります。

ただ、BackSpace キーの上に Delete キーの鉄板配置は崩していませんし、Ctrl キー と FN キーの逆配置にもなっていませんので、おおむね違和感なく使えるキーボードです。

気になった点・キーボードの造り

細かく見ていくと、キーボードのキーの一部がやや浮き上がっており、均一になっていない箇所がありました。

ここはコスパ相応の部分で仕方がないのだと思いますが、こうした完成度の点では他社や、ThinkPadなどの上位機種の方が優れています。

使っていて問題ない打鍵感ではありましたが、細部を気にされる方のために付記しておきます。

追記:有機ELモデルの新型のキーボードが、ちょっとだけ良くなりました。

旧型ではキーボードのキーの一部が浮き上がっていましたが、新型の有機ELモデルになったことで、若干ですがキーの浮き上がりが控えめになっていました。ただ、完全になくなるわけではないのでご注意下さい。

また「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」は新旧共にバックライトキーボード搭載です。

バックライトは、FN + Space キーで切替えできます。

ディスプレイ:非光沢液晶 or 光沢有機ELの16:10比 1920×1200

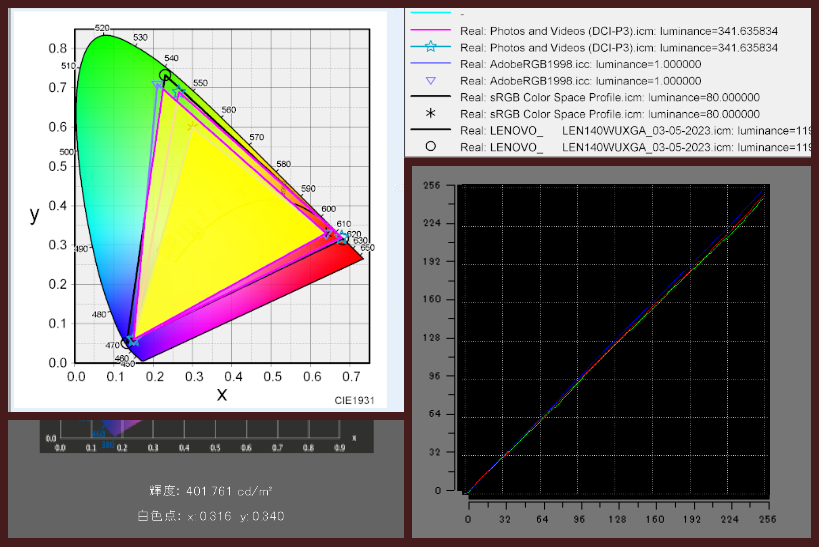

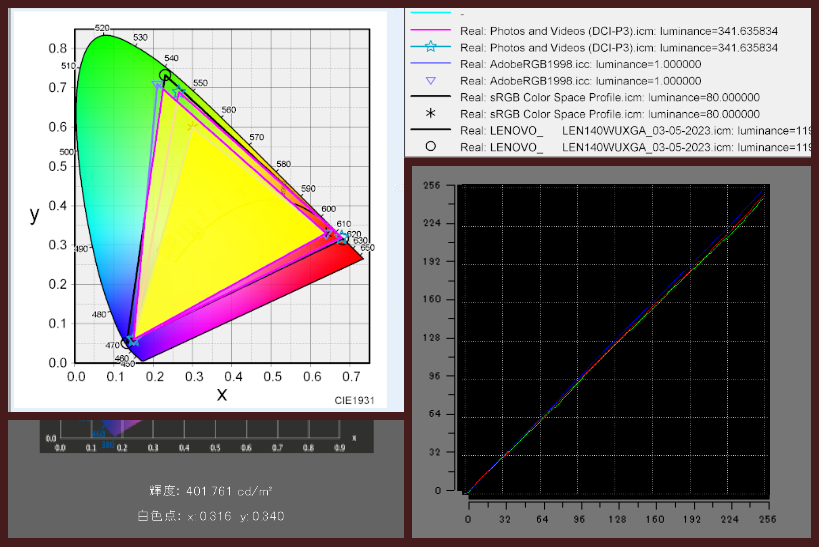

有機ELのWUXGAディスプレイのsRGBカバー率 100%クラスWUXGA液晶 sRGBカバー率68.2%

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」の液晶パネル「LEN140WUXGA(LEN88AC)」:Color ACの色度図、i1Display Proによる輝度測定、LUT表示

こちらは新たに選べるようになった有機ELディスプレイです。

輝度は401cd/㎡と明るめで、色域はsRGBカバー率が100%。Adobeカバー率が100%。DCI-P3では 98.3%。

赤青緑のLUT表示(別名ガンマ補正曲線)を見ると、ほぼ一直線でバランスが取れています。

有機ELディスプレイになったことで光沢ありになったことが気になる部分ですが、そのためだけに価格が変わらずに色域の低い液晶を選ぶのはもったいないと思います。

光の反射が気になる方は、反射防止フィルターを付けることをオススメします(リンク先は大きさのみ適合するもので「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」専用ではありません。お試しは自己責任でお願いします)。

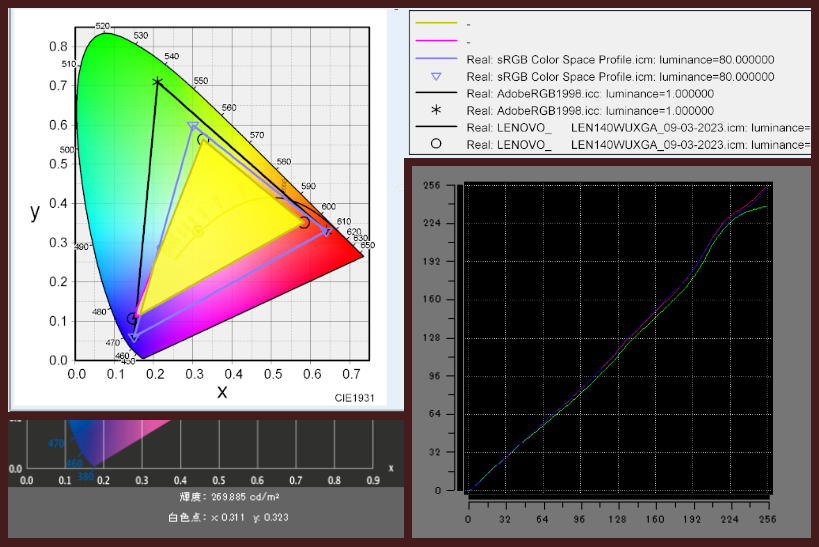

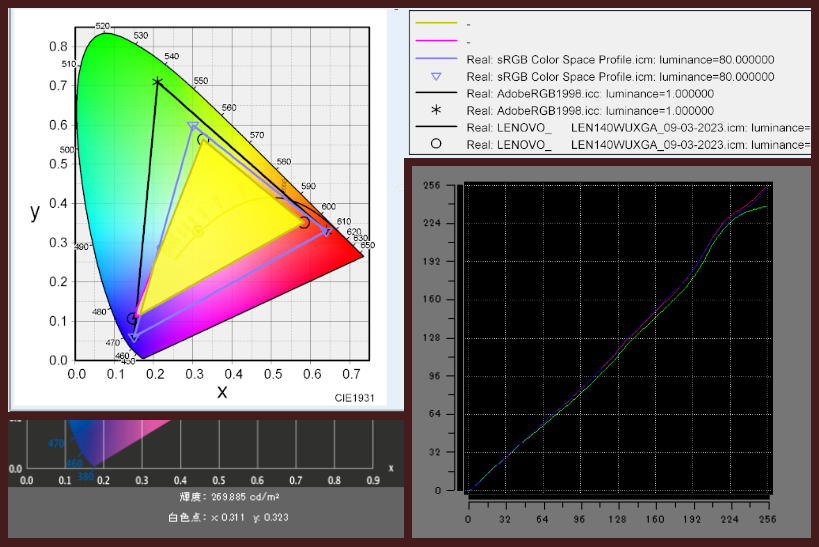

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」の液晶パネル「LEN140WUXGA(LEN9125)」:Color ACの色度図、i1Display Proによる輝度測定、LUT表示

こちらは元からあったPプロセッサーに搭載されている通常液晶です。

輝度は269cd/㎡と一般的な明るさで、色域はsRGBカバー率が68.2%。Adobeカバー率が51.2%。

赤青緑のLUT表示(別名ガンマ補正曲線)を見ると、輝度が最も高い時に色バランスが崩れて緑が強く、赤と青がやや弱めに。パッと見では気になるほどではないので、画質にこだわる人でなければ問題ないと思います。

IPS液晶なので視野角が広くて見やすいのですが、色域は低めです。

元々、安価モデルの代表的な IdeaPad Slim 5 シリーズでは、内部性能のパフォーマンスは良くても、クリエイティブ用途には向かない構成です。もし、写真のレタッチやペンタブを繋げてのイラスト、動画の編集などに使うのであれば、外付けの液晶(液タブなど)を繋げるか、有機ELディスプレイ(OLED)のモデルをお選び下さい。

ネットコンテンツを楽しむ分には、どこまで画質にこだわるか個人の感覚によりますが、今時の10万円PCですと、型落ちでなければこのあたりの液晶が標準的です。つまり、有機ELディスプレイ(OLED)のモデルが異常に安いのであって、通常のsRGBカバー率68%のこちらが著しく劣っているというわけではありません。念のため。

また、先にも紹介していますが、このシリーズもいよいよアスペクト比が16:10になりましたので、表示面積の違いを以下に掲載しておきます。

16:10と16:9の表示の違い(ExcelやWebページなど)

以下は一般的な16:10液晶(1920×1200)と、FHDの16:9、1920×1080ドットとの見え方の違いです。

※長くなるので折りたたんでいます(クリックかタップで開けます)。

※「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」に限らず解像度が同じ16:10の画面であれば同じように見えます。

※フォントの大きさを125%均一での表示です。

16:10と16:9の表示の違い(ExcelやWebページなど)

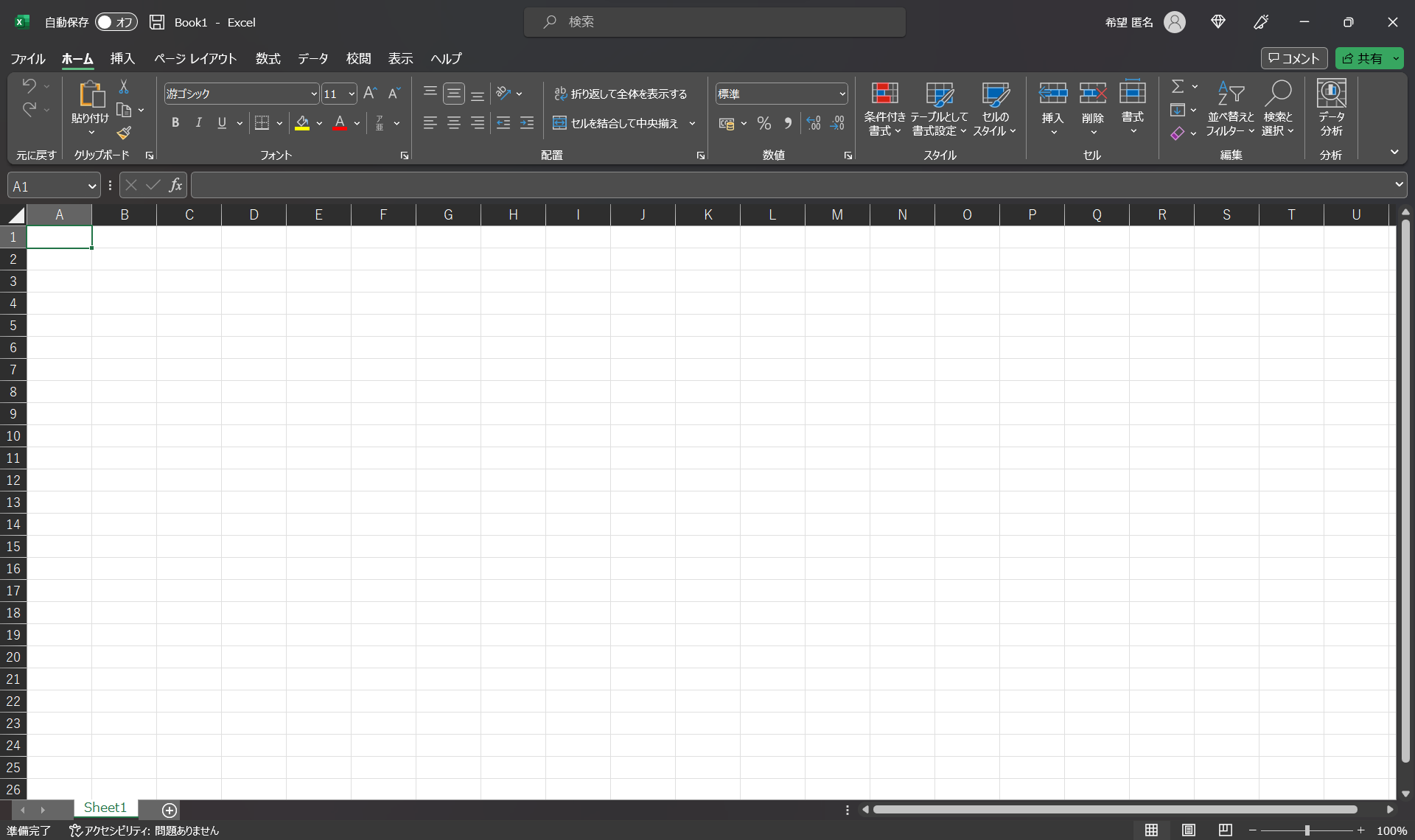

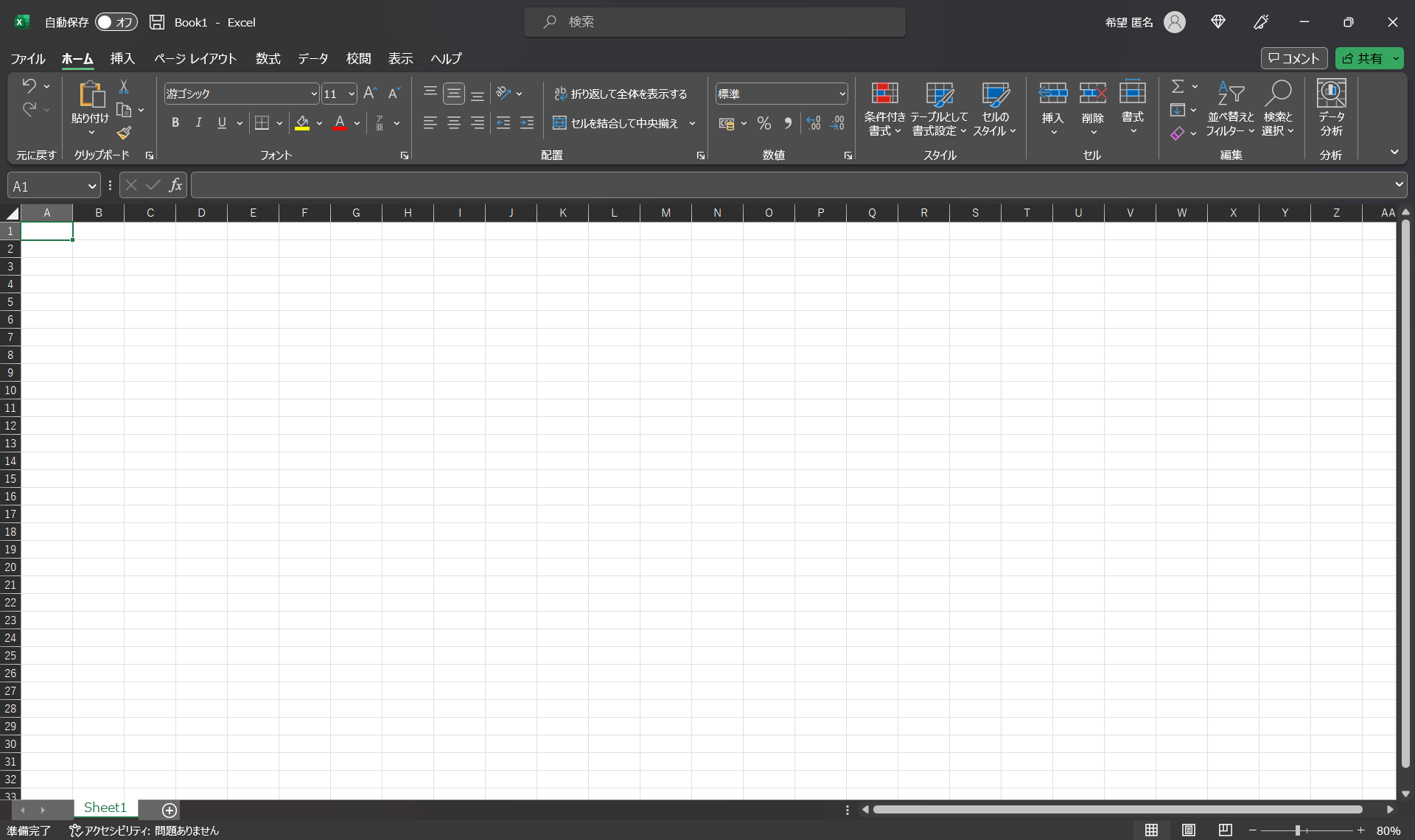

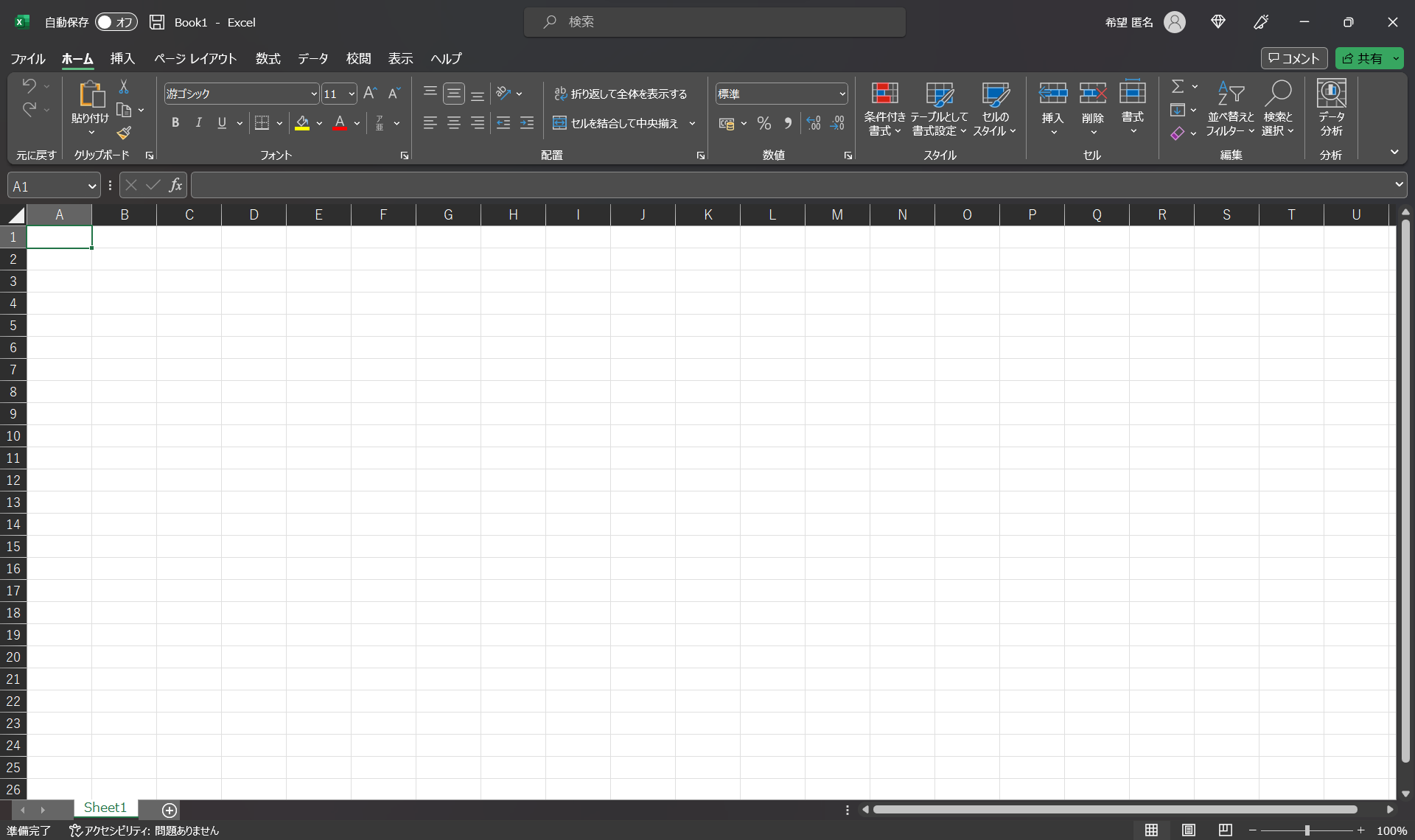

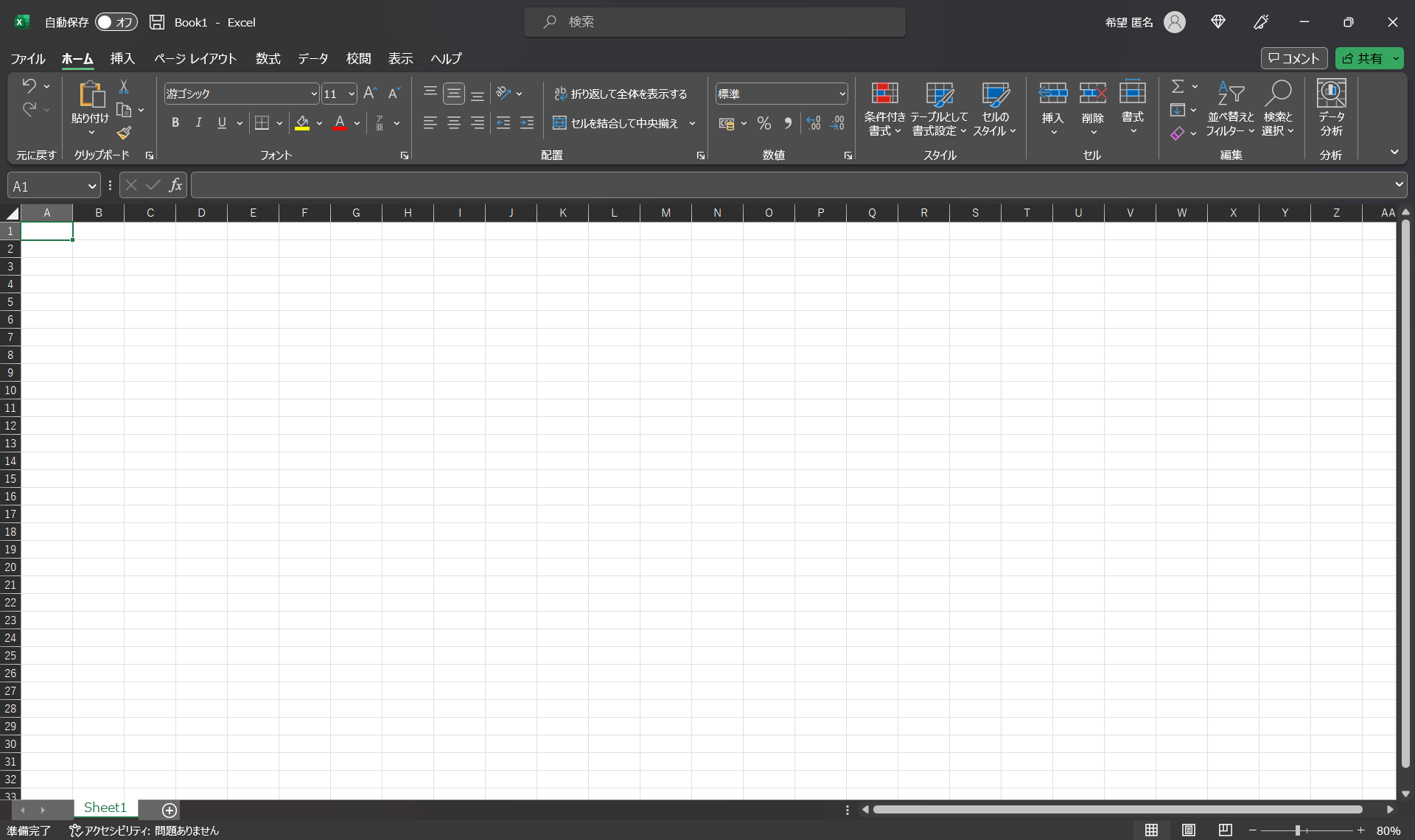

Excel 100%時

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」の16:10液晶(1,920×1,200)でExcel-100%

一般的なFHD16:9液晶(1,920×1,080)でExcel-100%

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」の16:10液晶(1,920×1,200) U列、26行目まで

一般的なFHD16:9液晶 U列、23行目まで

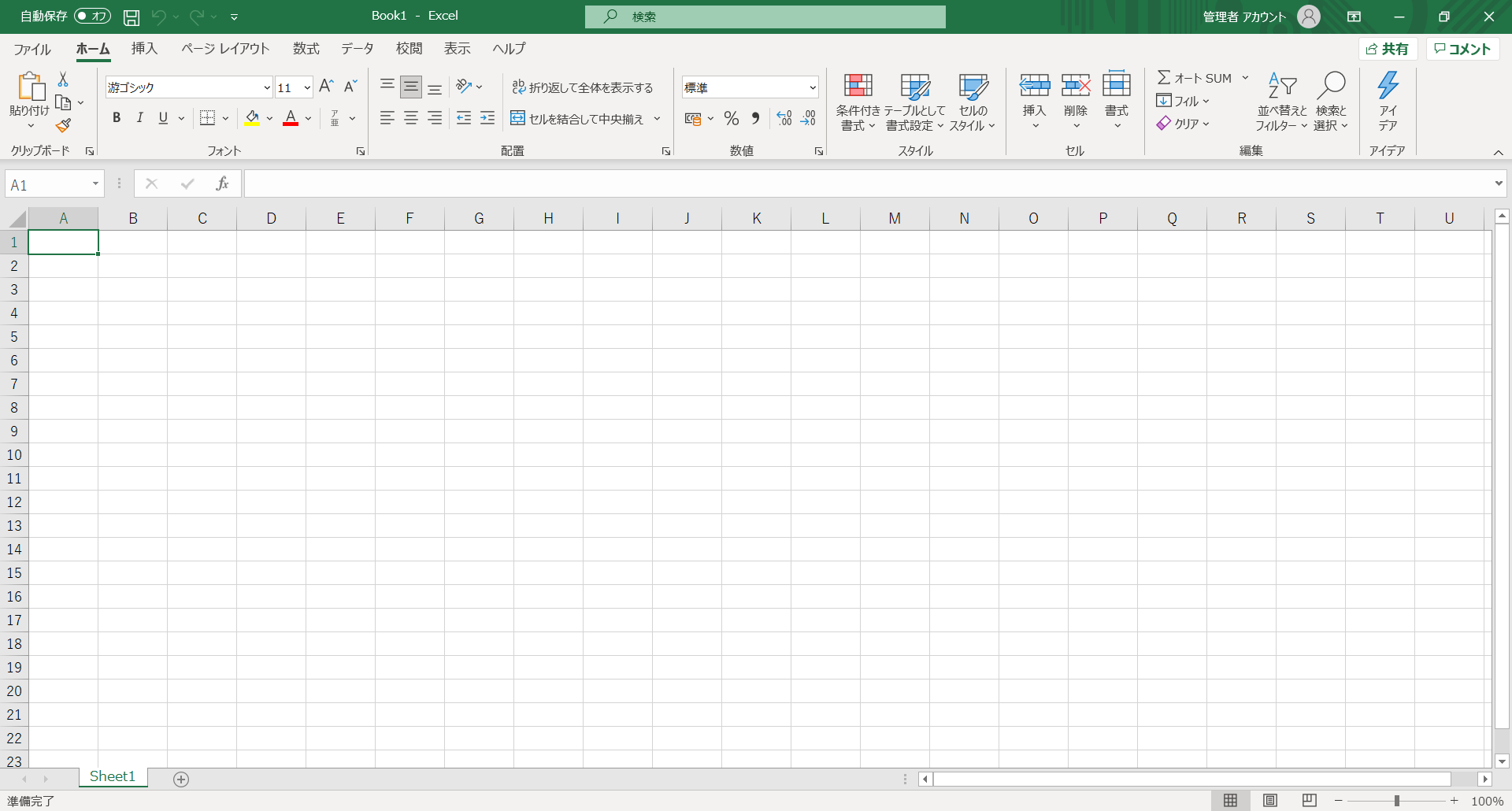

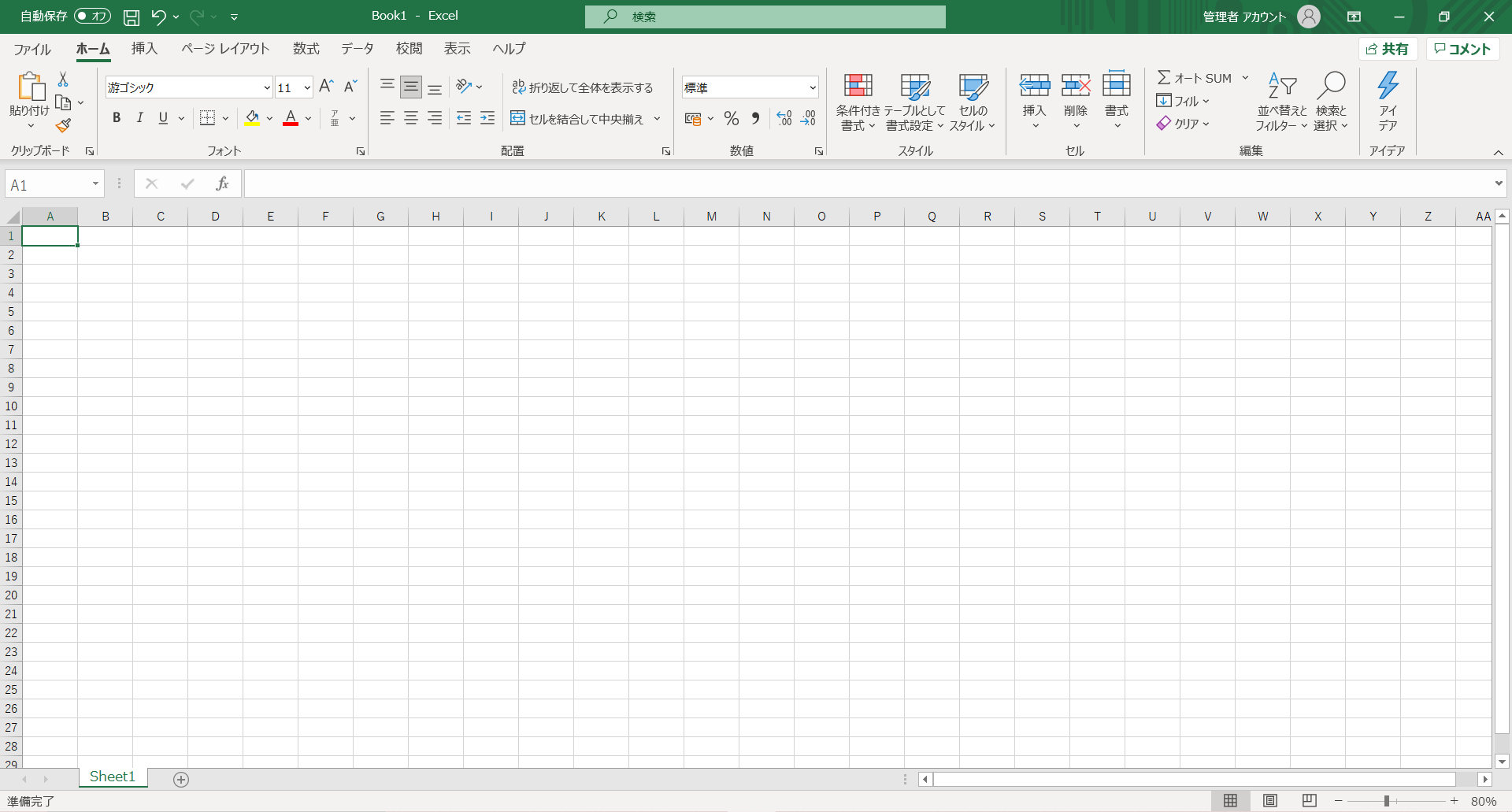

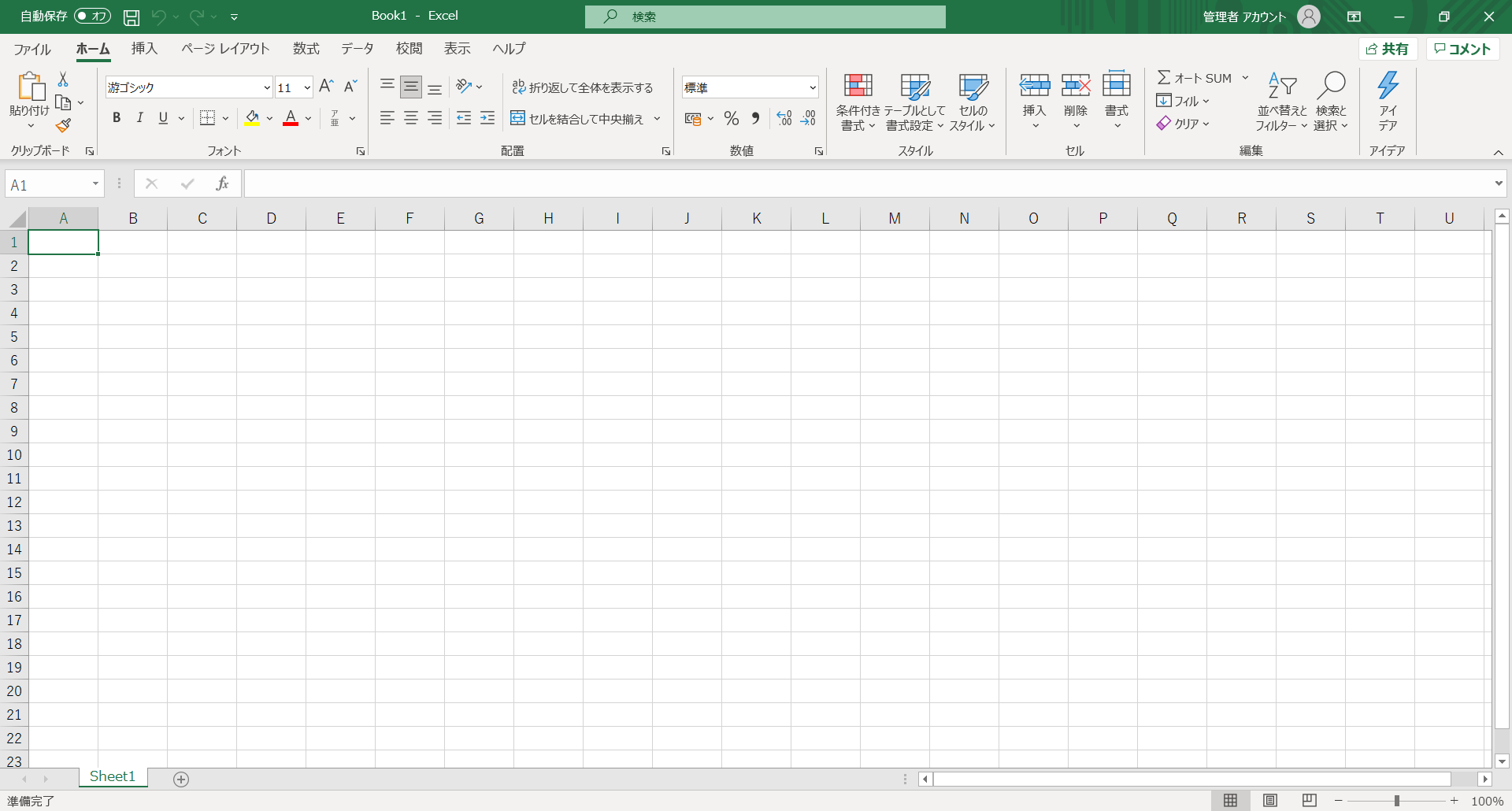

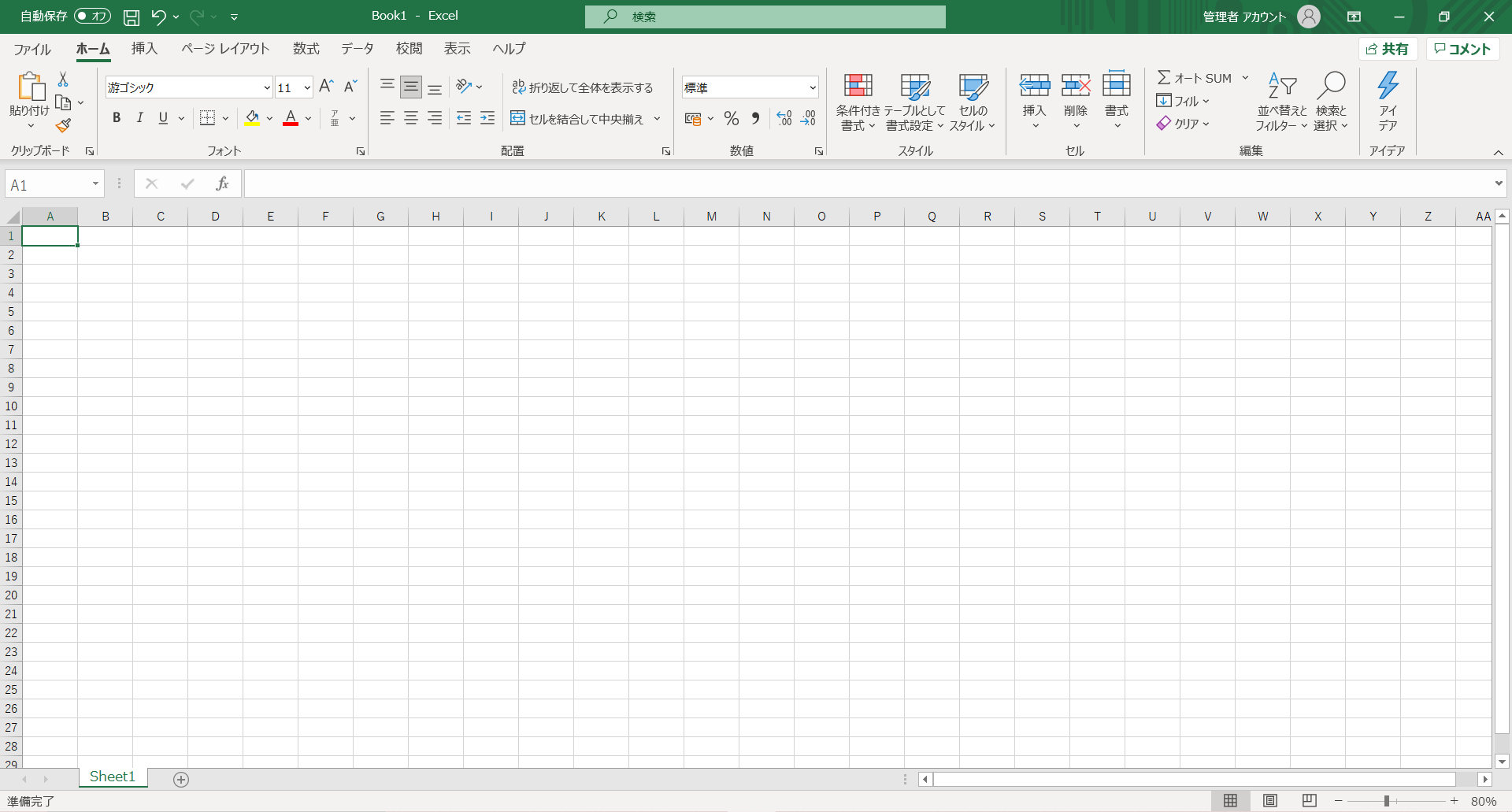

Excel 90%時

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」の16:10液晶(1,920×1,200)でExcel-90%

一般的なFHD16:9液晶(1,920×1,080)でExcel-90%

16:10液晶(1,920×1,200) W列、29行目まで

一般的なFHD16:9液晶(1,920×1,080) W列、25行目まで

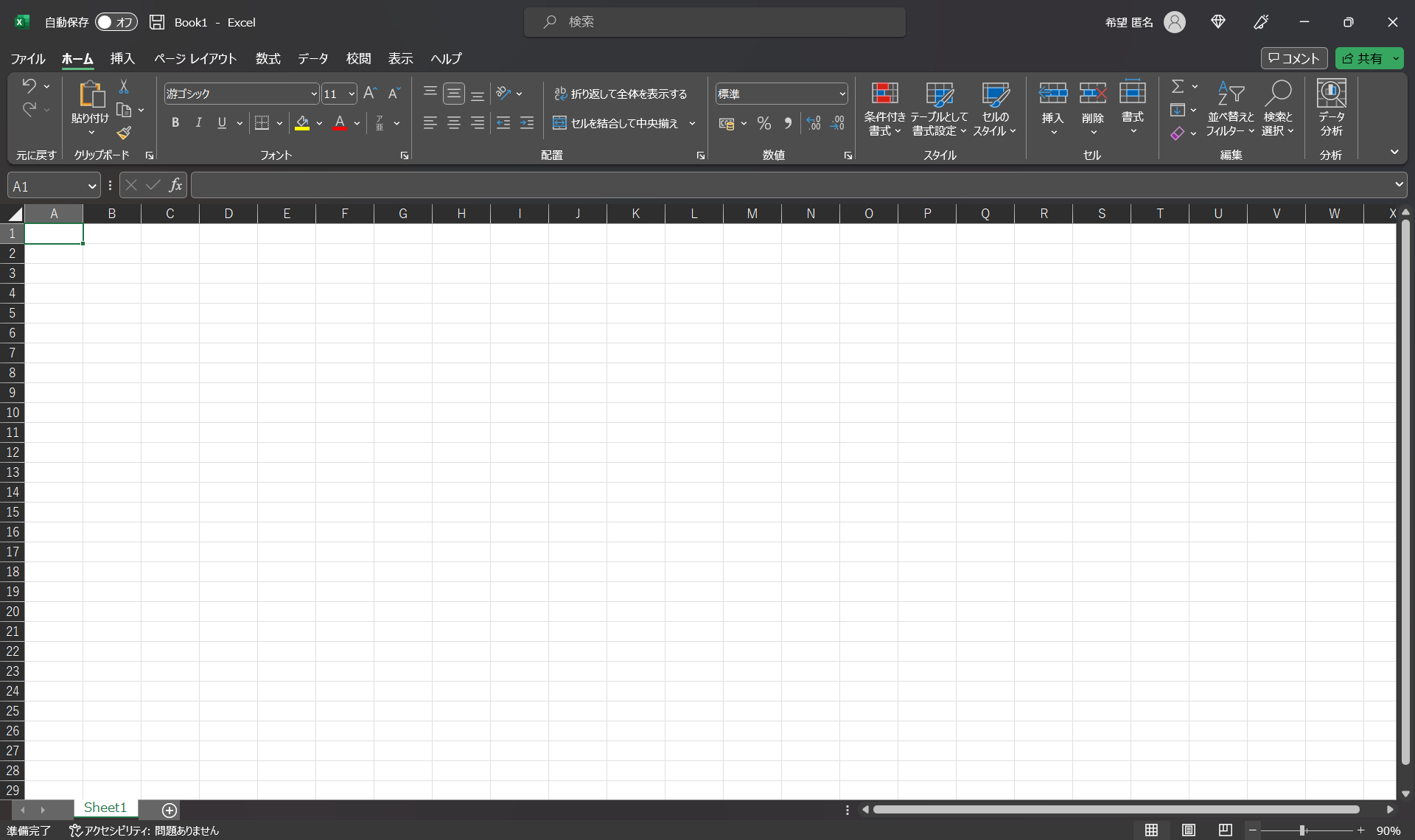

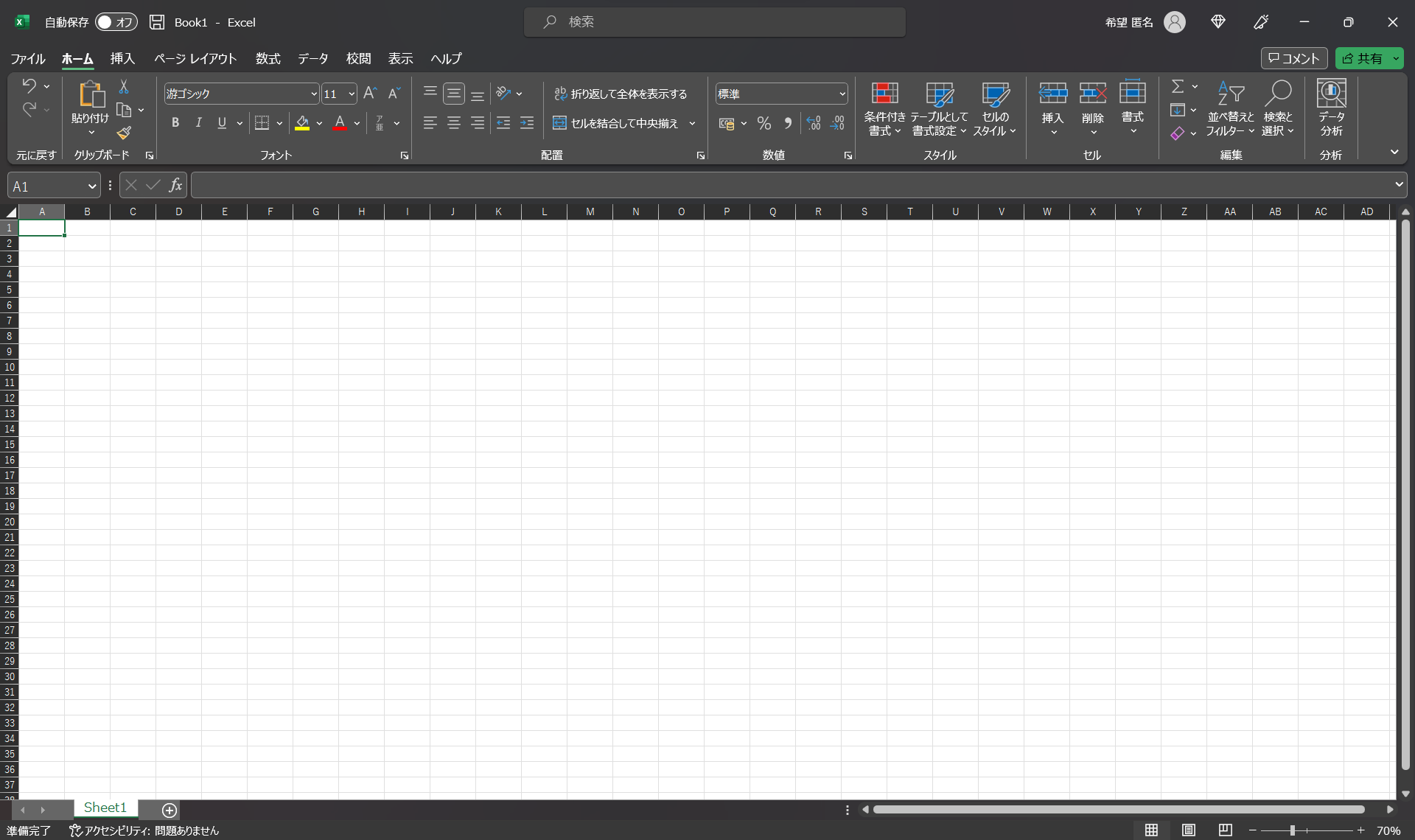

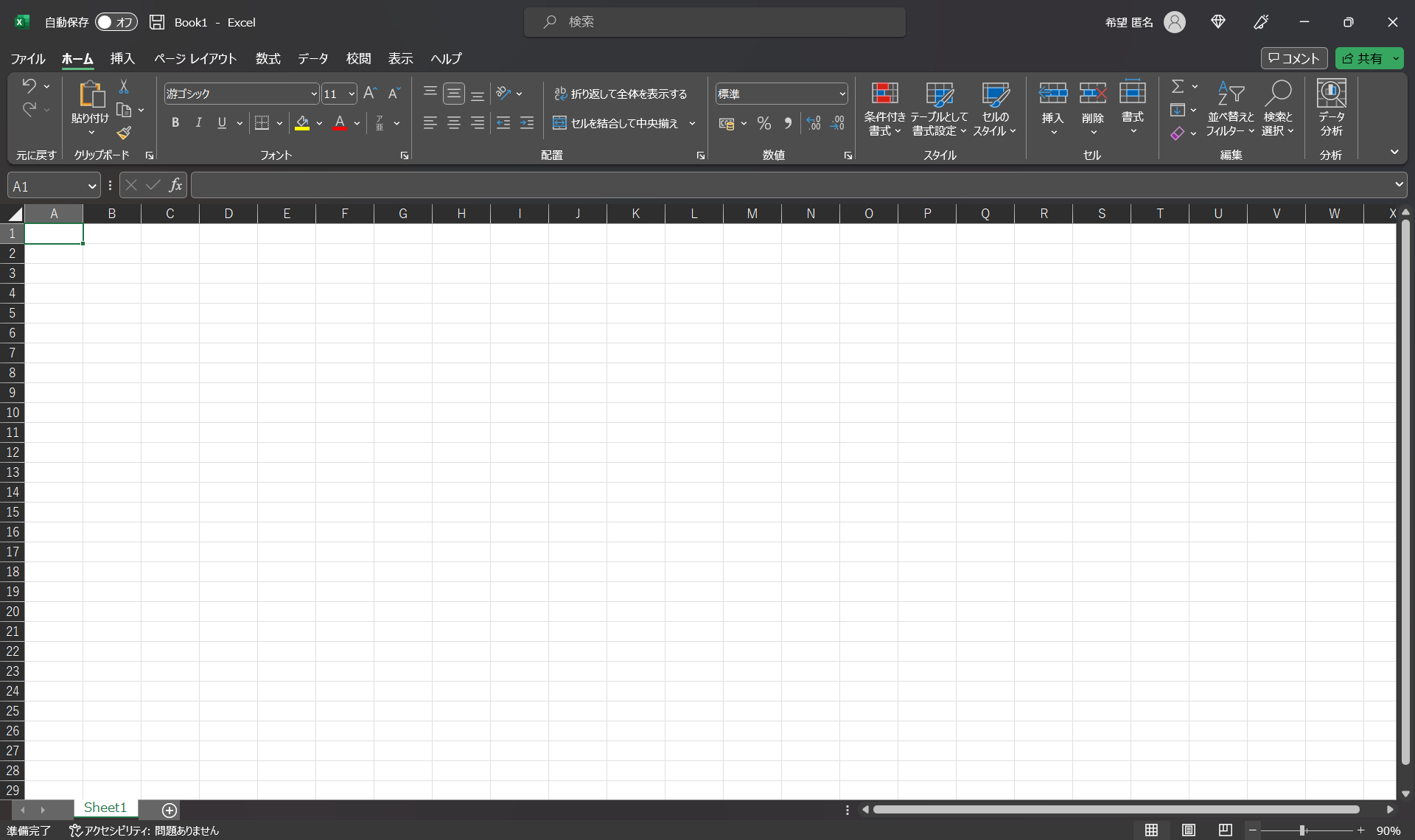

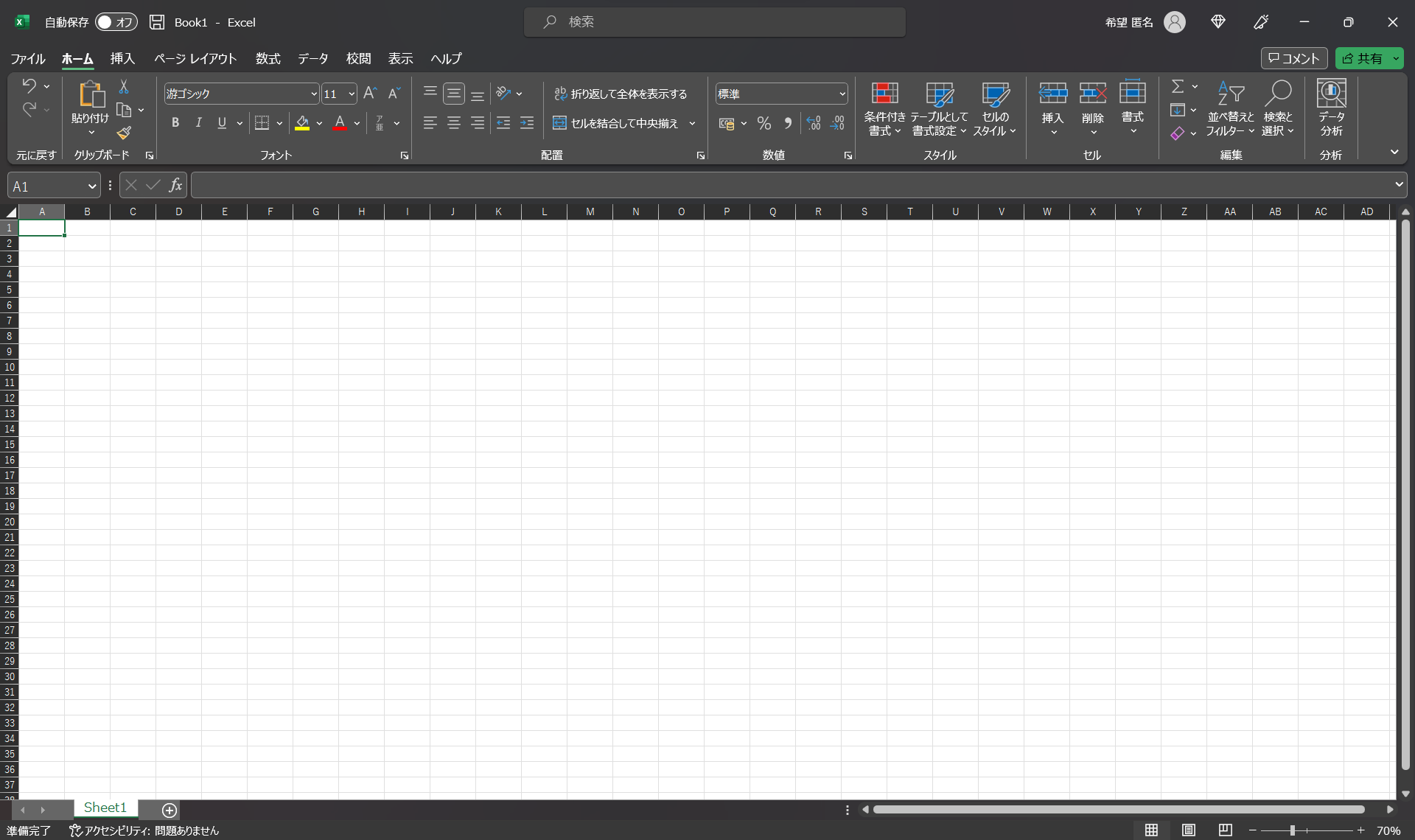

Excel 80%時

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」の16:10液晶(1,920×1,200)でExcel-80%

一般的なFHD16:9液晶(1,920×1,080)でExcel-80%

16:10液晶(1,920×1,200) Z列、32行目まで

一般的なFHD16:9液晶 Z列、28行目まで

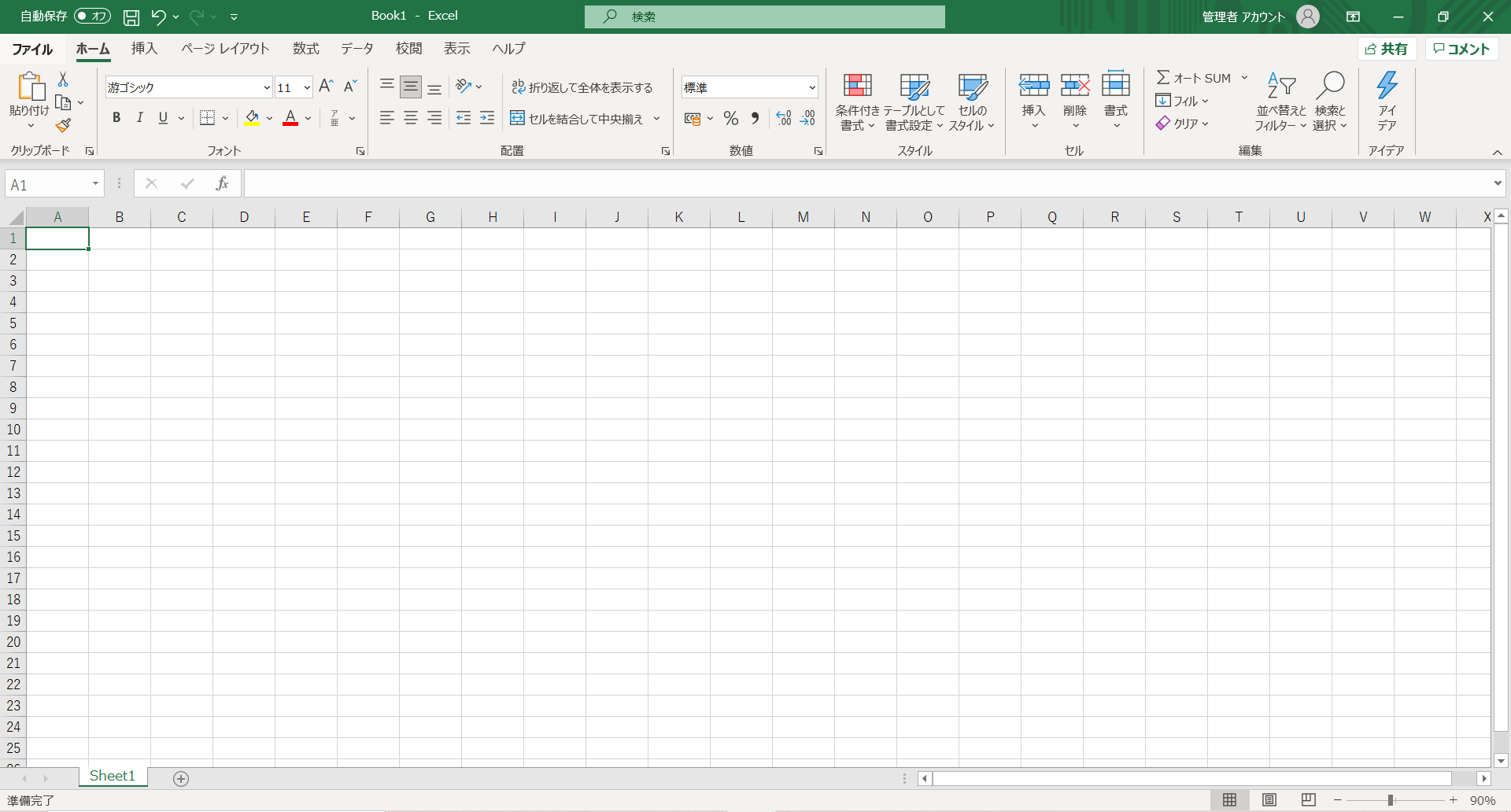

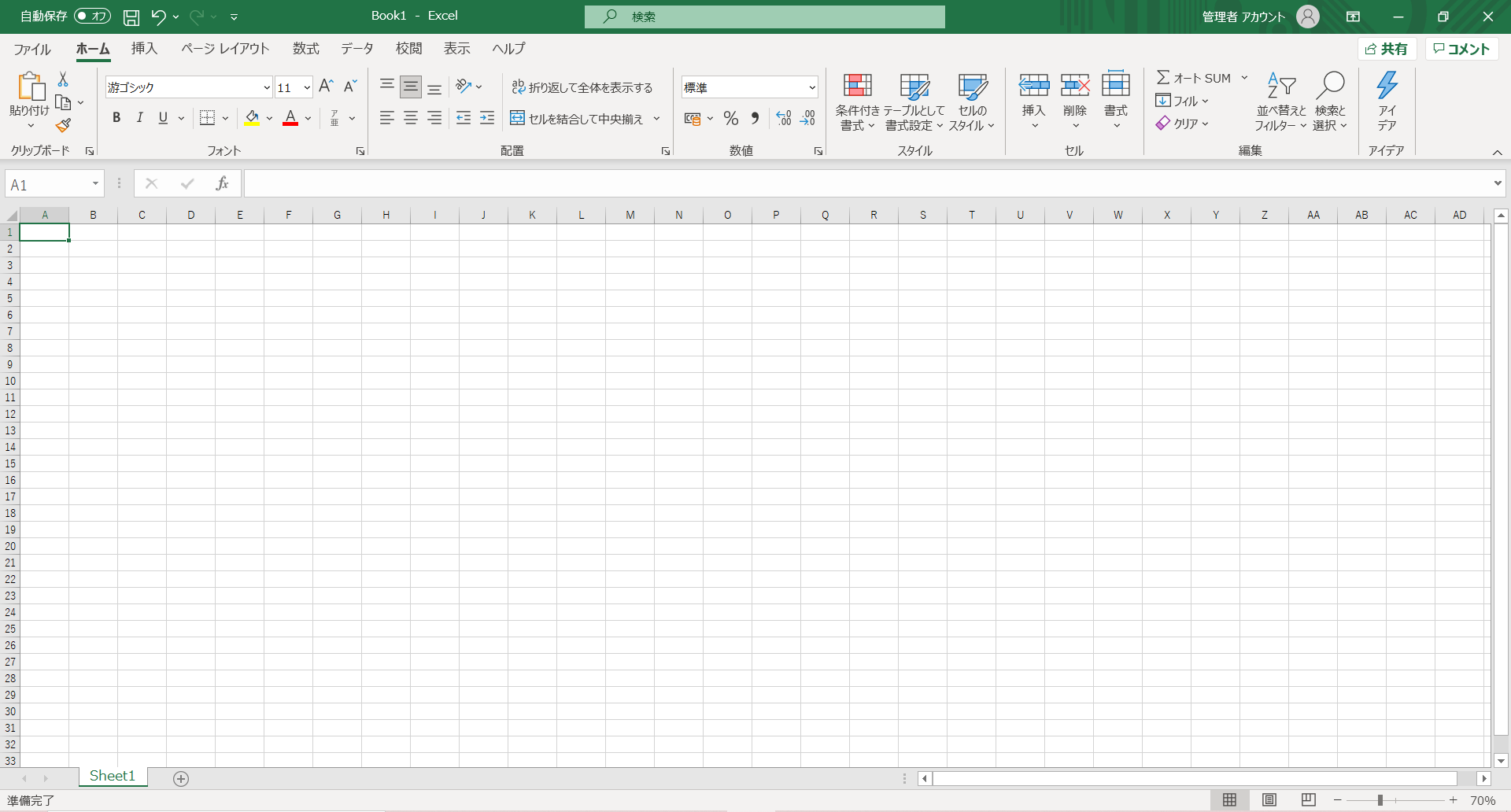

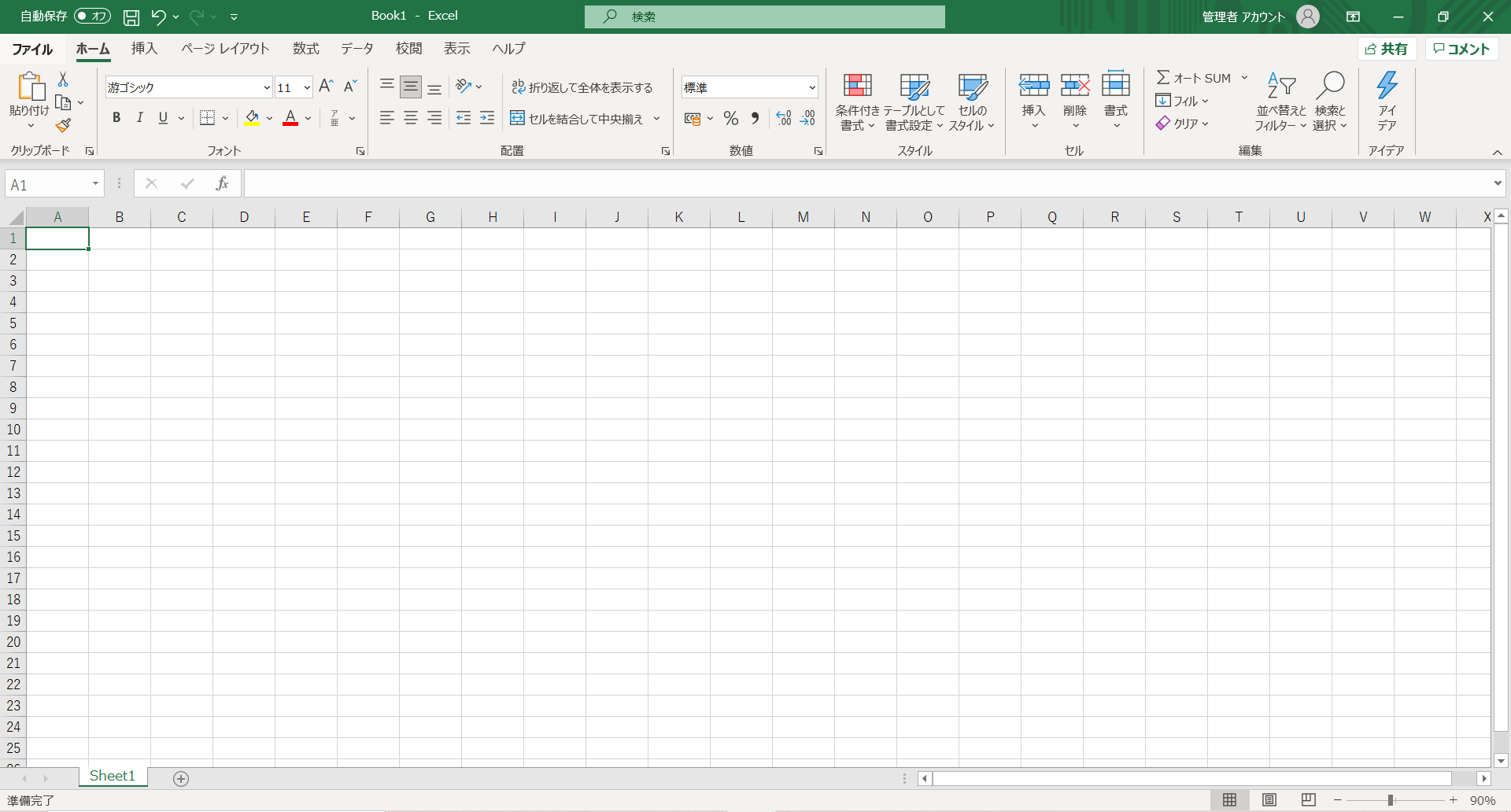

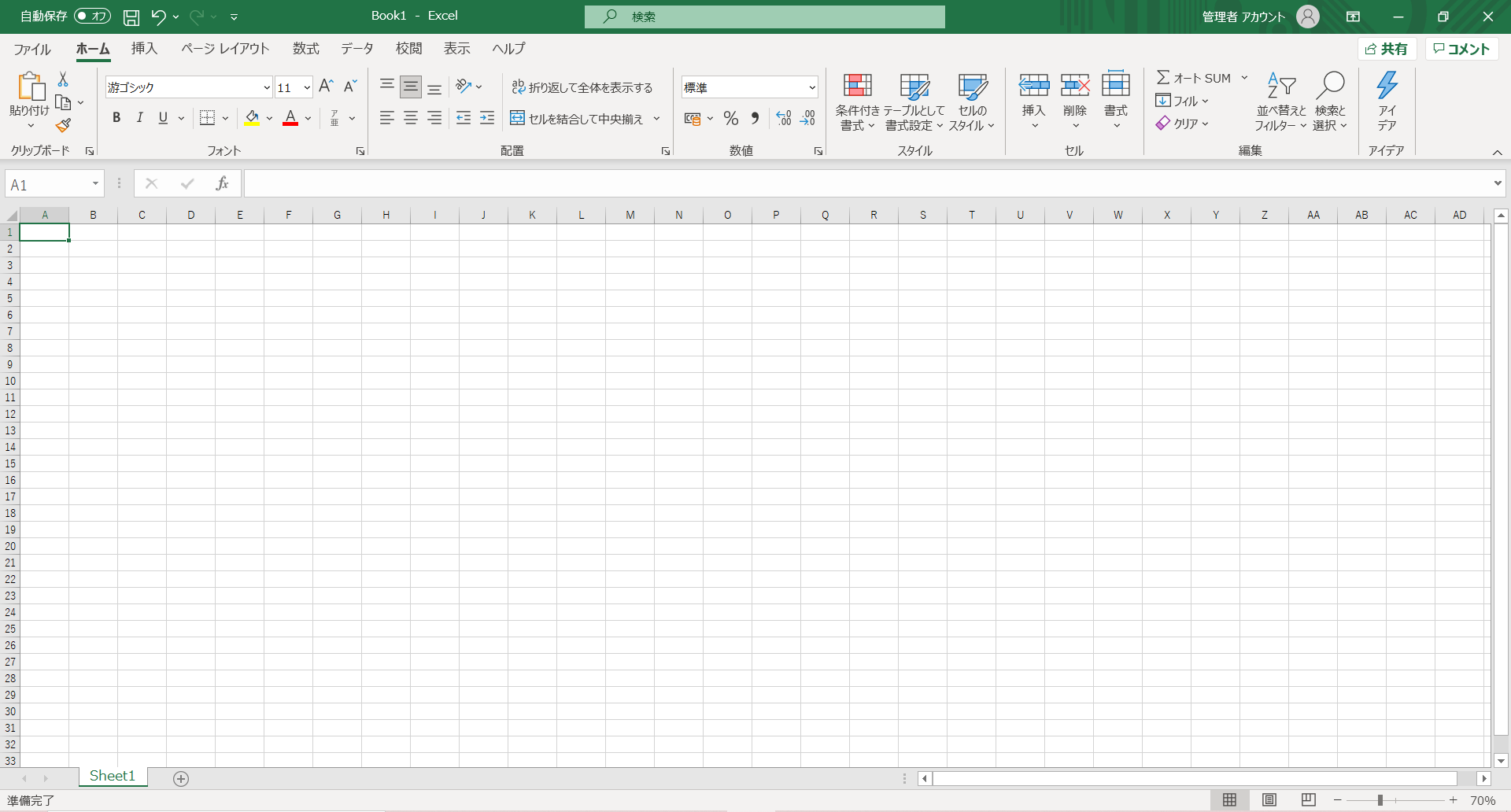

Excel 70%時

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」の16:10液晶(1,920×1,200)でExcel-70%

一般的なFHD16:9液晶(1,920×1,080)でExcel-70%

16:10液晶(1,920×1,200) AD列、37行目まで

一般的なFHD16:9液晶 AD列、33行目まで

一つの画面に多くの情報量を出しておきたい人にとって、16:10の広々とした液晶は大きな魅力と言えます。調べものをする際にもポータルサイトが下図のように見え方が変わります。

左右に割って二つのウィンドウを同時表示させるなど、より効率よく使うことができます。

Webページの表示例

16:10液晶(1,920×1,200)でYahoo! Japanのトップページ

一般的な16:9液晶(1,920×1,080)でYahoo! Japanのトップページ

16:10液晶(1,920×1,200)でWebページ×2

一般的な16:9液晶(1,920×1,080)でWebページ×2

視野角の広さ(画像)

次に画像の見やすさ、視野角の広さを確認します。HDRは初期状態の “バッテリー残量の最適化” 時での撮影としています。それでも十分に綺麗です。

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型-OLED」のsRGBカバー率 100%「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」のsRGBカバー率 68.2%TN液晶 sRGBカバー率61.3%

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型-OLED」のsRGBカバー率 100%「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」のsRGBカバー率 68.2%TN液晶 sRGBカバー率61%

単純に文字を目で追う事務作業であればsRGBカバー率60%台の通常液晶でも不便なく使えます。ただ、価格があまり変わらないなら有機ELディスプレイの構成がオススメです。

特にクリエイティブ及びエンタメ的なネットコンテンツを楽しむ使い方には向いています。

内部性能について

今回、アルパカが調べたのは「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」のCore i5-1340P搭載機と「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型-OLED」のCore i5-13500H搭載機になります。

Windowsの更新が入らない状態で、立ち上げにかかる時間は

Core i5-1340P搭載機 約10.6秒でした。

Core i5-13500H搭載機 約10.9秒でした。

Lenovoの機体では Lenovo Vantage と呼ばれている電源設定(スマートパワー)によって、プロセッサーのパフォーマンスを変えられます。

ハイパフォーマンス用の

エクストリーム・パフォーマンス(以後、EP と略)

状況に応じた自動調節設定の

インテリジェント・クーリング(以後、IC と略)

バッテリーを節約する

バッテリー省電力

今回は全てEP時での計測としましたが、EP時でもバッテリー駆動になった時には大幅にパフォーマンスが減衰することがありますので、そういった計測で行っています。14インチだと動かす人は少ないと思いますが、たまに家やオフィス内でAC電源なし状態で動かし続けたい人にとっては参考になると思います。

また、以前調べたPプロセッサーのAC電源あり(EP時)も併記しておきます。

性能を調べた結果、まとめ

Hプロセッサーが投入されたことで選べる範囲が広がりましたが、スペックだけ並べるとこうなります。

|

ベースパワー |

コアの数 |

周波数 |

| Core i7-13620H |

45W |

10(P:6 / E:4) |

最大 4.90 GHz |

| Core i5-13500H |

45W |

12(P:4 / E:8) |

最大 4.70 GHz |

| Core i7-1360P |

28W |

12(P:4 / E:8) |

最大 5.00 GHz |

| Core i5-1340P |

28W |

12(P:4 / E:8) |

最大 4.60 GHz |

Core i7-13620H ですと、コア数が少なくなるもののグレードとしては上です。最近は単純に周波数やコア数だけで性能を測りづらくなってきており、やはり電力量の差がそのもの性能の序列として見るのに役立ちます(それも段々と高効率化されてゆきます)。

今回、Core i5-1340P → Core i5-13500H になったことで、当然性能は上がるのですが、 Cinebench R23 ではマルチが 10%。シングルで2%の上昇となりました。

価格差があるならCore i5-1340Pでも十分コスパ良くてオススメですが、価格があまり変わらずCore i5-13500H が選べるようなら、より強くオススメとなります。

Core i5-1340Pでは、 Core i7-1260P に近いパフォーマンスを出していましたが、シングルはともかく、マルチコアでは頭一つ抜きんでて11,221となりました。これは Core i7-12700H とほぼ変わりません。

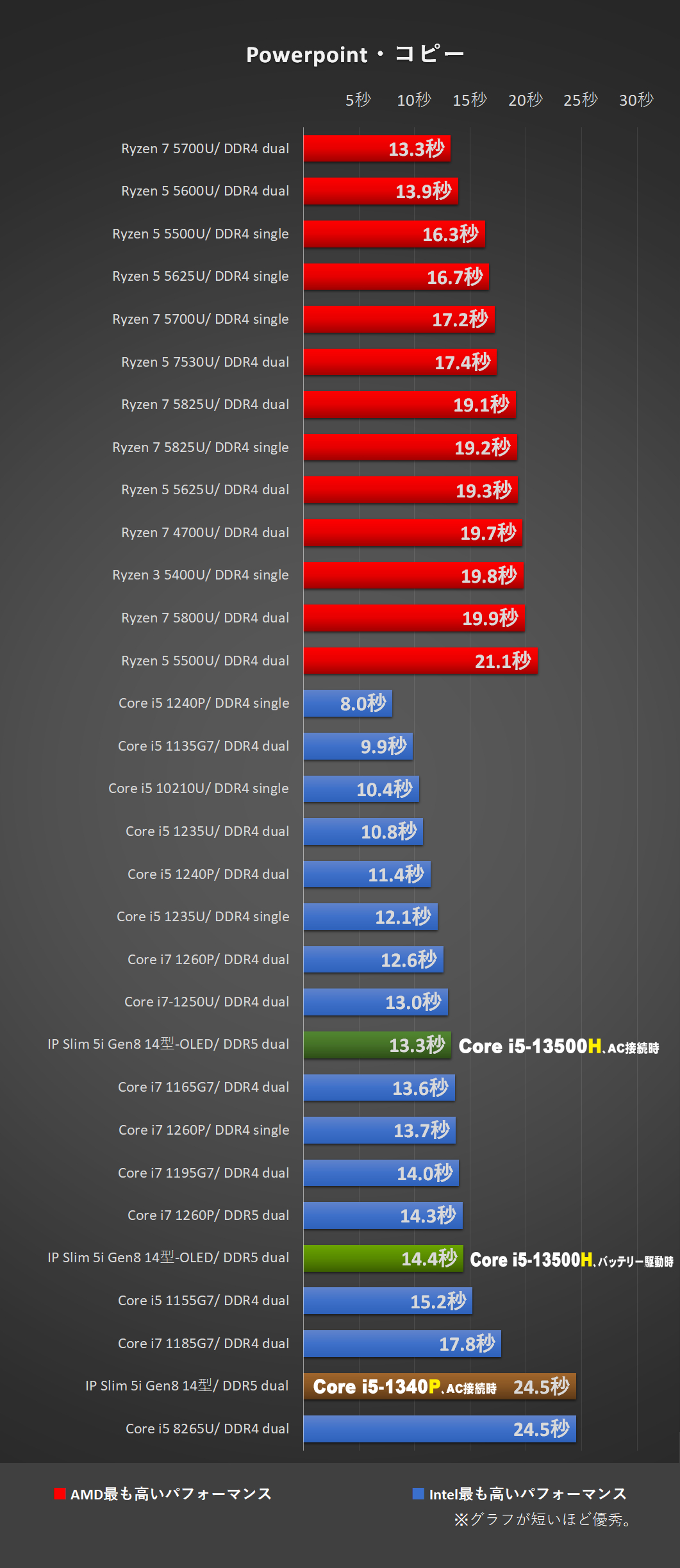

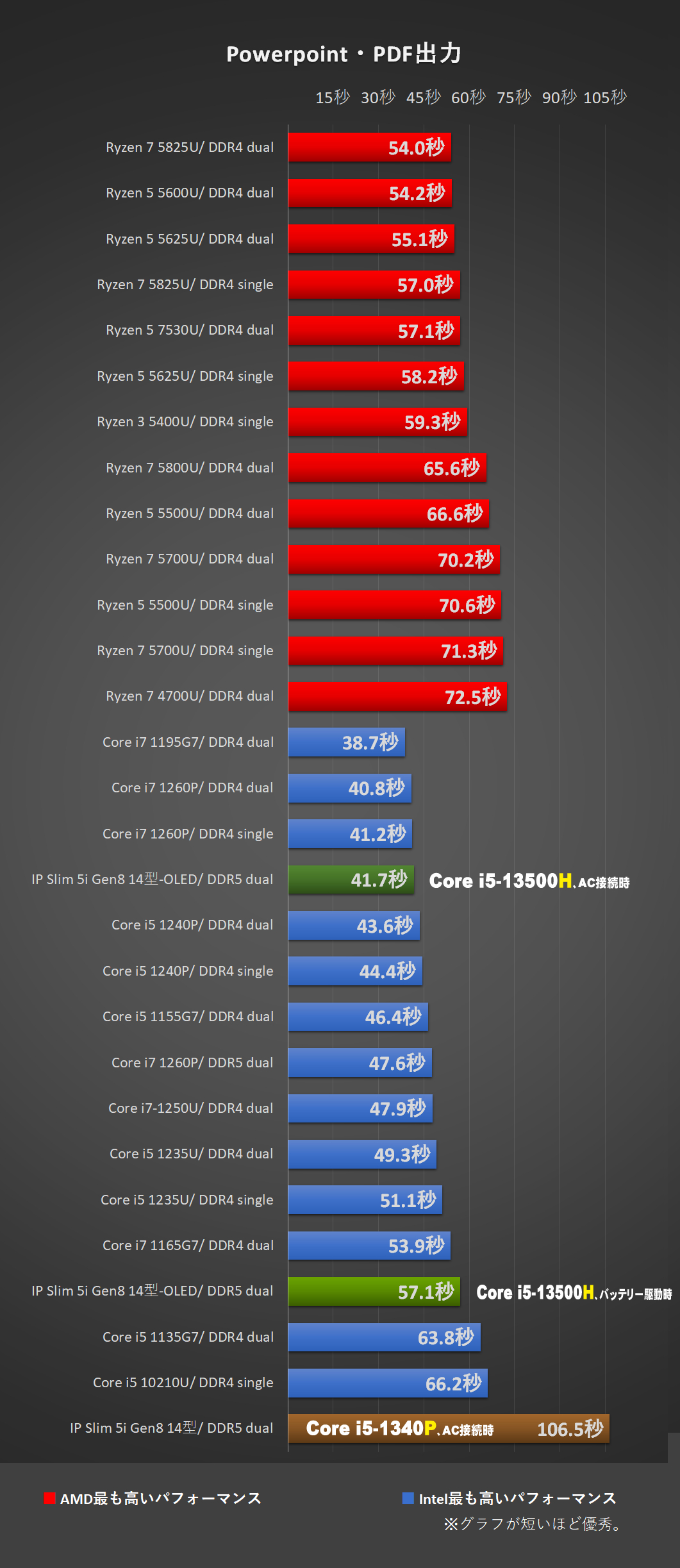

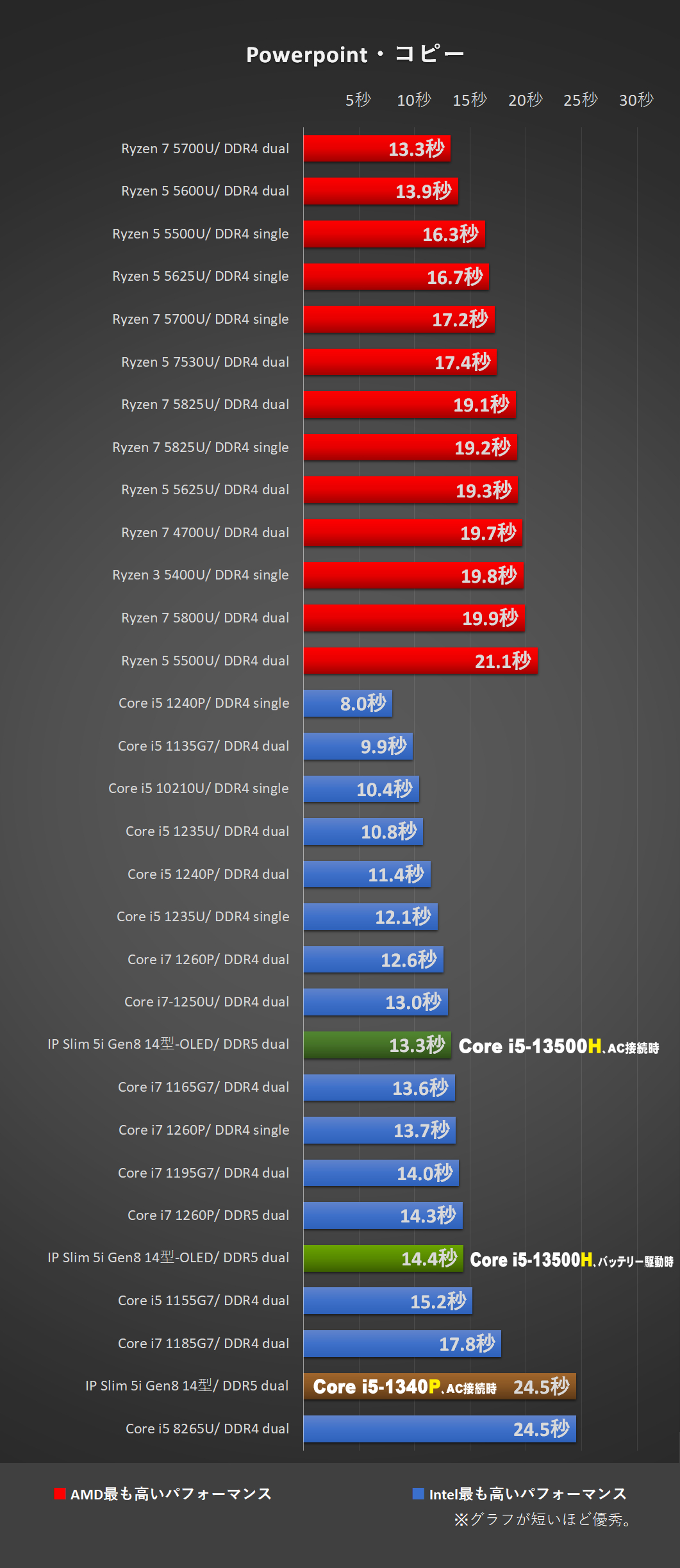

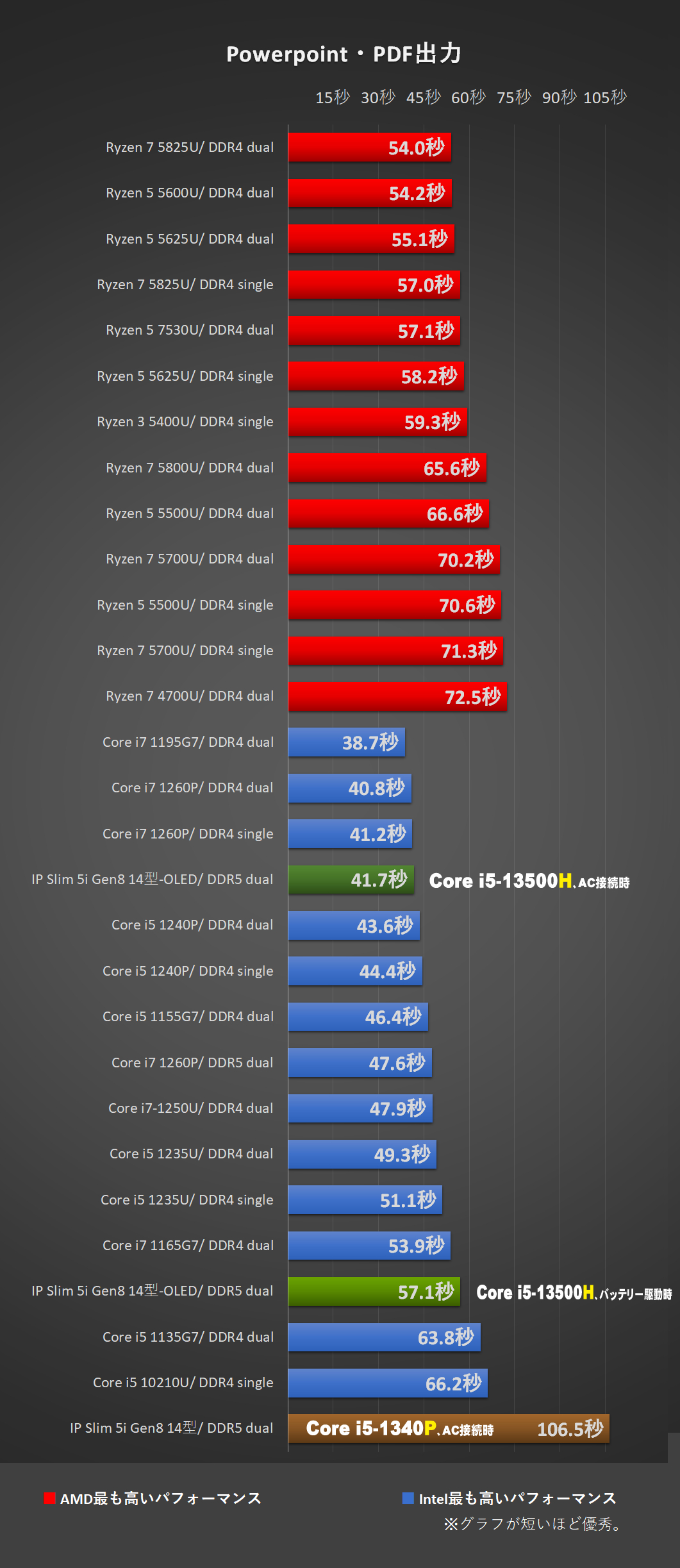

注目すべきは個別作業の方で、Core i5-1340P での泣き所となっていたパワーポイントの動きの悪さが払しょくされ、問題ない速度を確認できました。Core i7-1260P を超えることはなかったので、やはり得意分野ではないようですが、それでもあまり変わらない速度で処理できるのを確認しました。オールラウンドで使えるのはHプロセッサー、という言い方ができます。

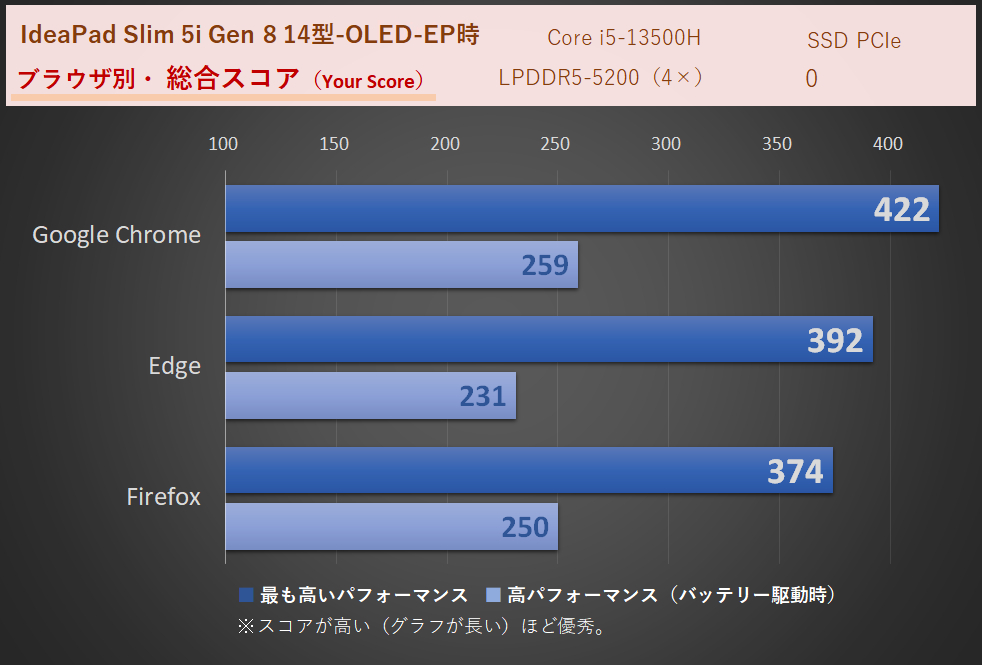

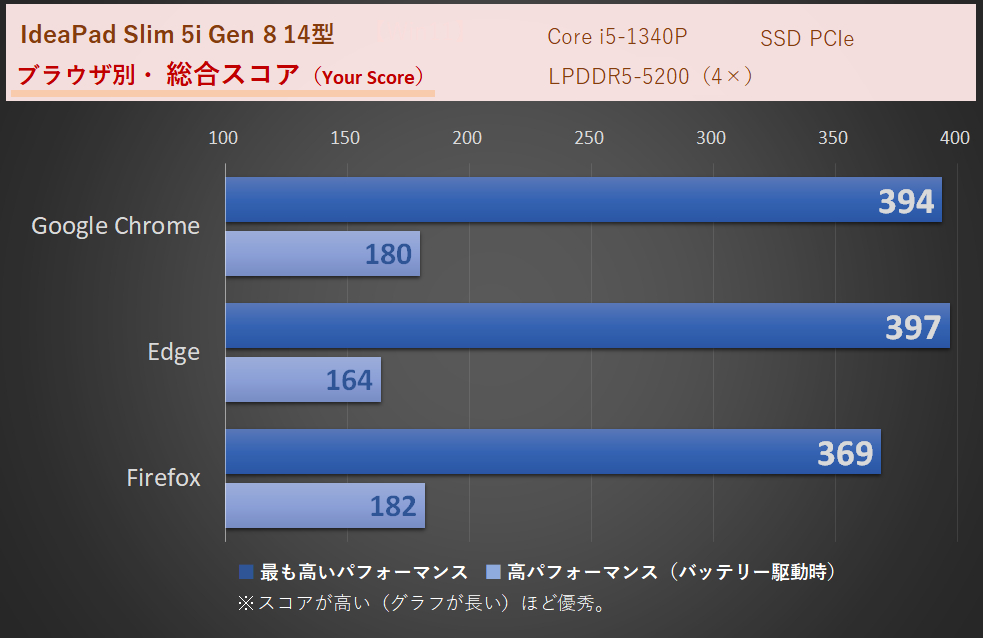

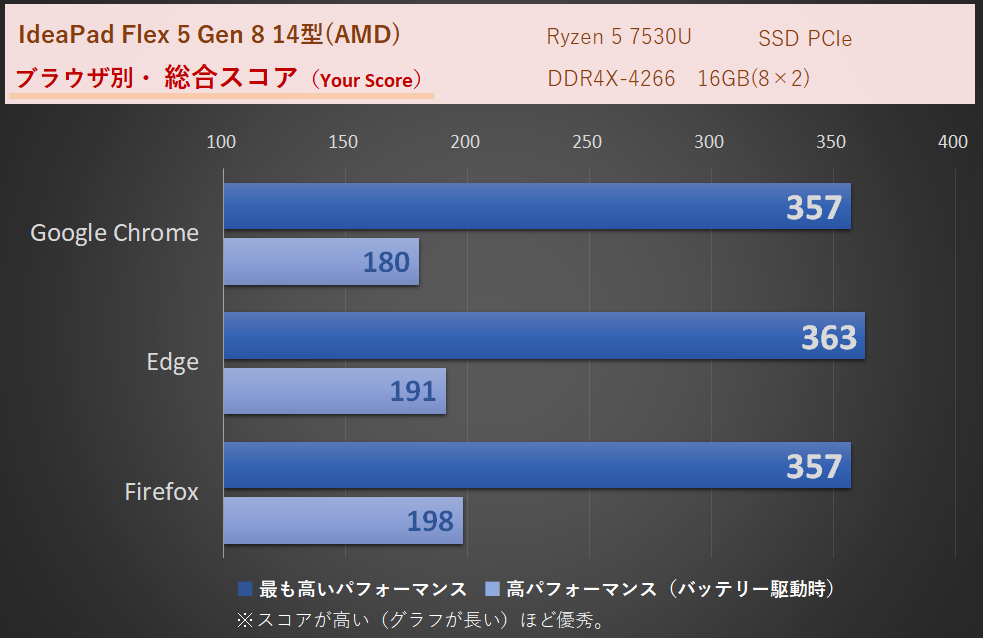

ネットの速度も申し分ない範囲ですが、バッテリー駆動になった時の減衰率は低くはありません。半減ではありませんし、WebxPrt3 の快適さの目安と言える200を超えているので問題はありませんが、複数のページを一度に扱うような重たい検索は外出先だとやや辛くなってくると思います。

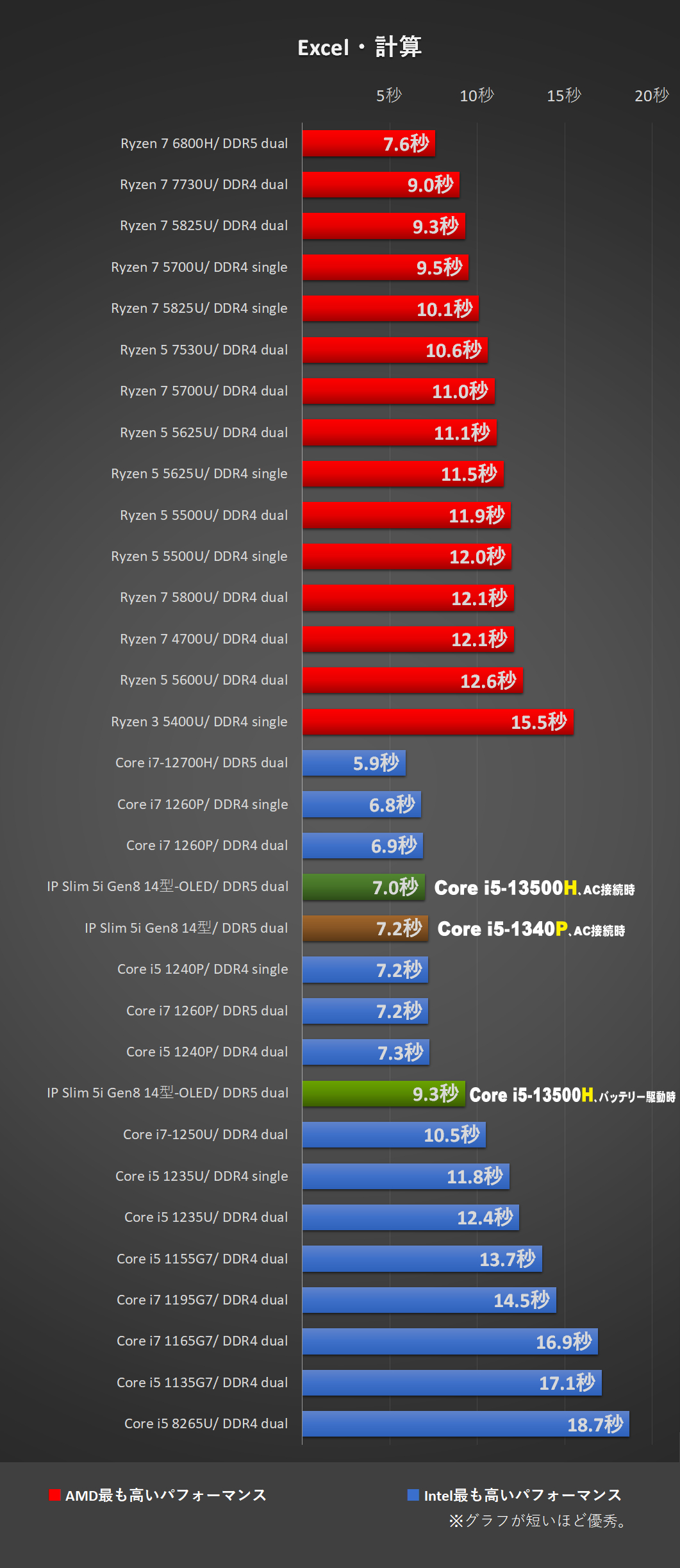

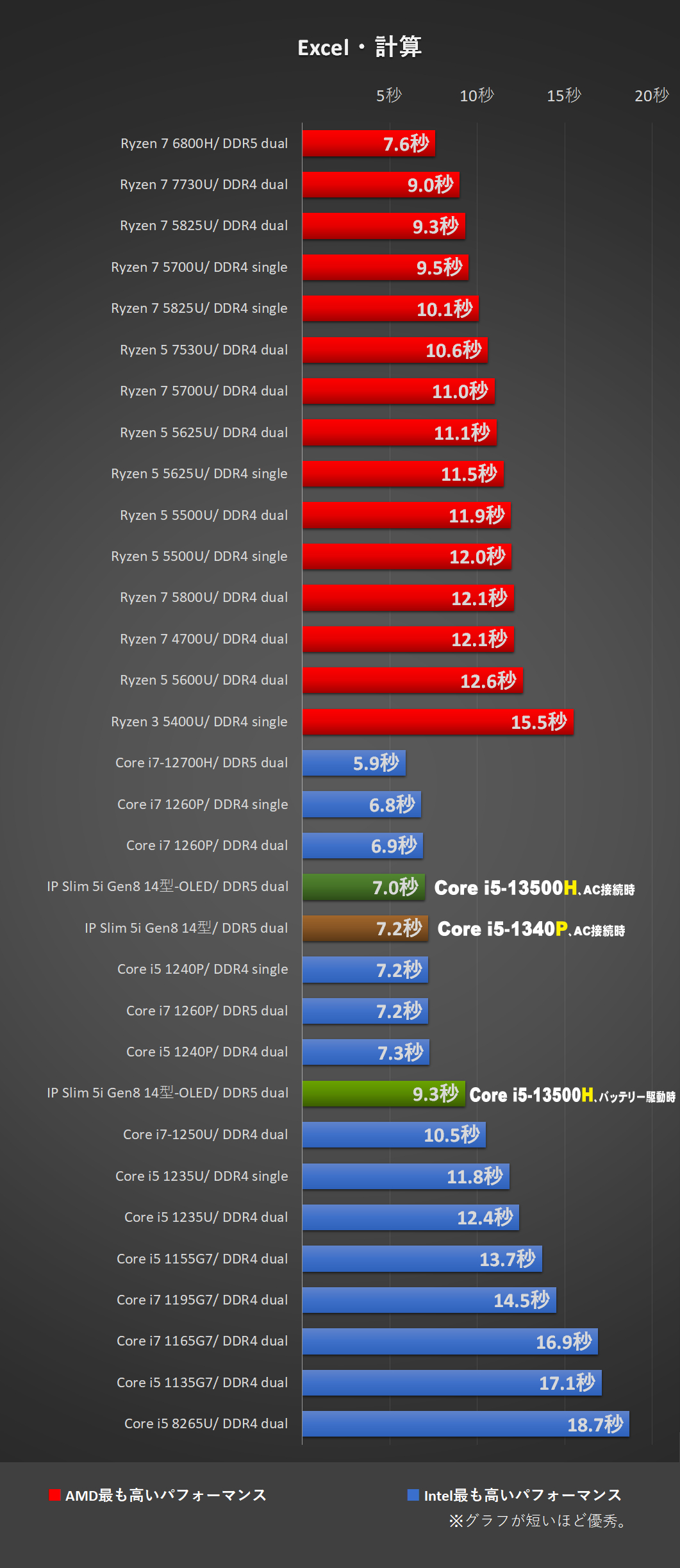

Excelの計算も早くて、30万行の関数計算に7秒フラットなら、かなりの重たいファイルを並行して扱うのにも向いています。バッテリー駆動時でも10秒を切るなら、事務所内で移動しながら作業するのにも向いていると言えるでしょう。

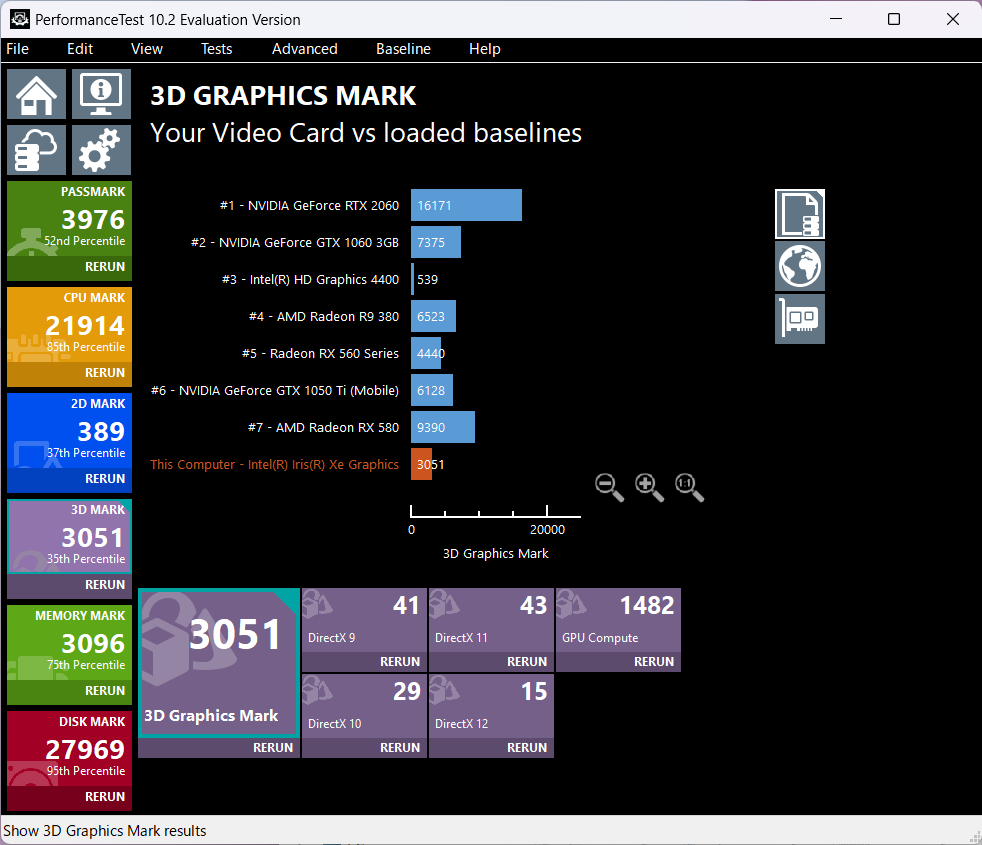

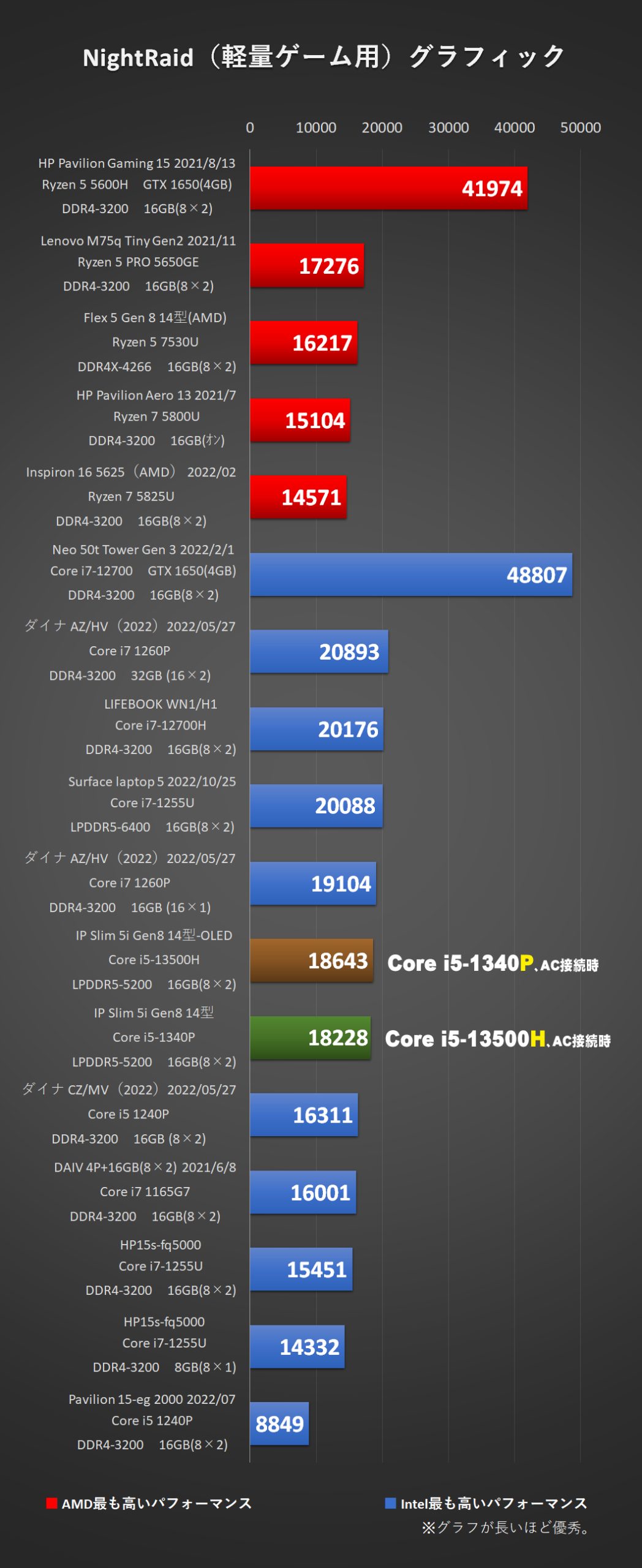

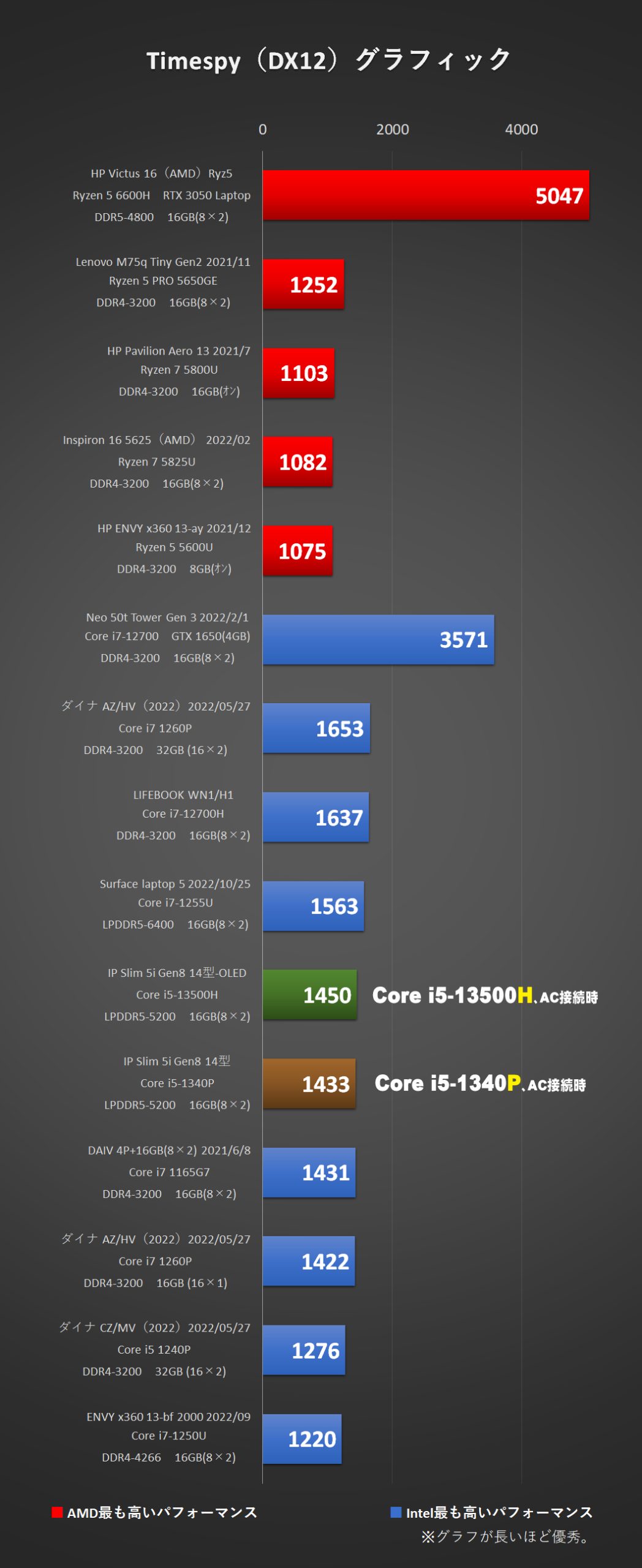

さして難点というほどではありませんが、Hプロセッサーになったことで、ゲームの処理能力も上がるかと思いきや、そうでもなくて「3DMark Night Raid」が示しているように、軽めのゲームだとPプロセッサーの方がやや勝っています。

個別に走らせたベンチマークでも、軽い方が苦戦していたので、タイトル毎による相性を差し引いても、ゲーム系のグラフィック能力に関しては軽めはCore i5-1340Pの方が高くて、重いものだとCore i5-13500Hの方が高いようです。

もっとも、グラフィックカードが付いているものではないので、ドングリの背比べと言う範囲です。ある程度でもゲームをやることを視野に入れるなら、型落ちでもグラフィックカード搭載モデルを選ぶのがオススメとなります。

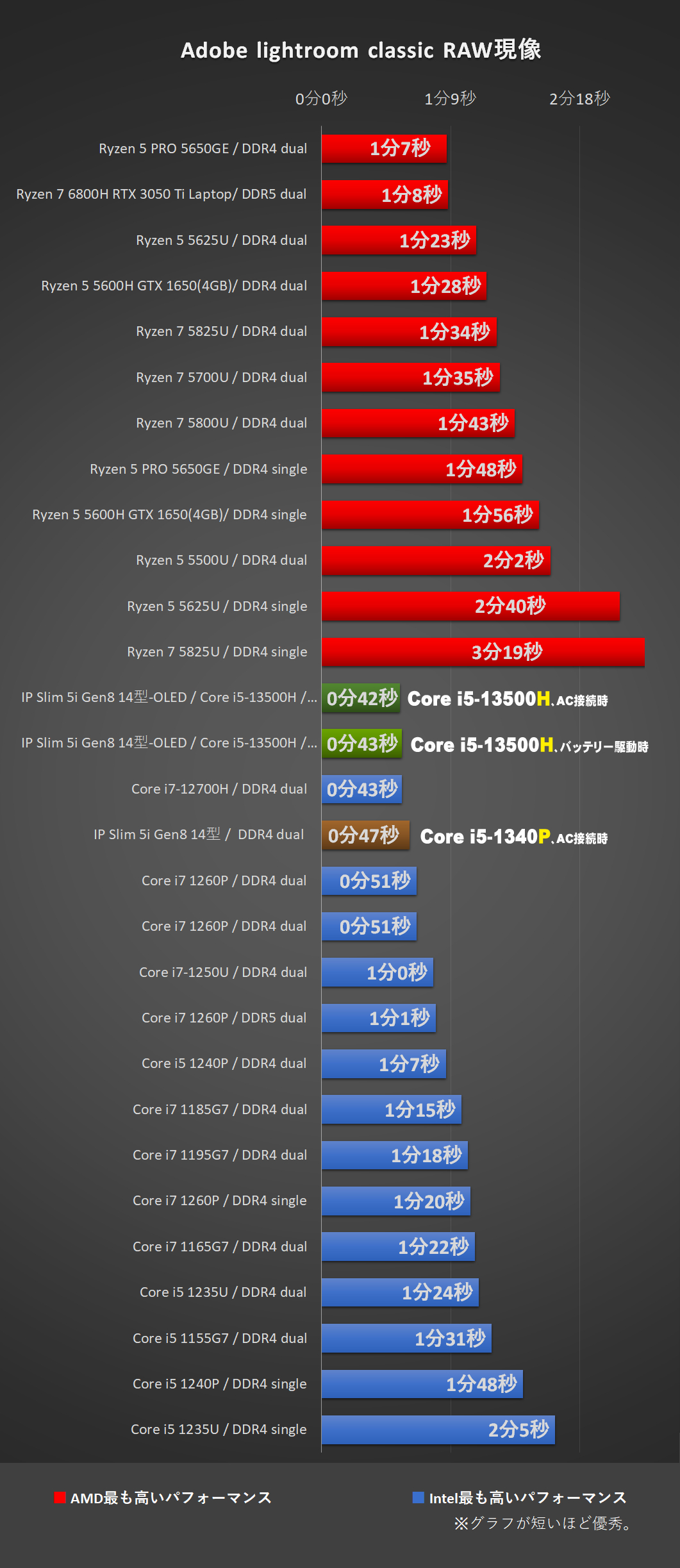

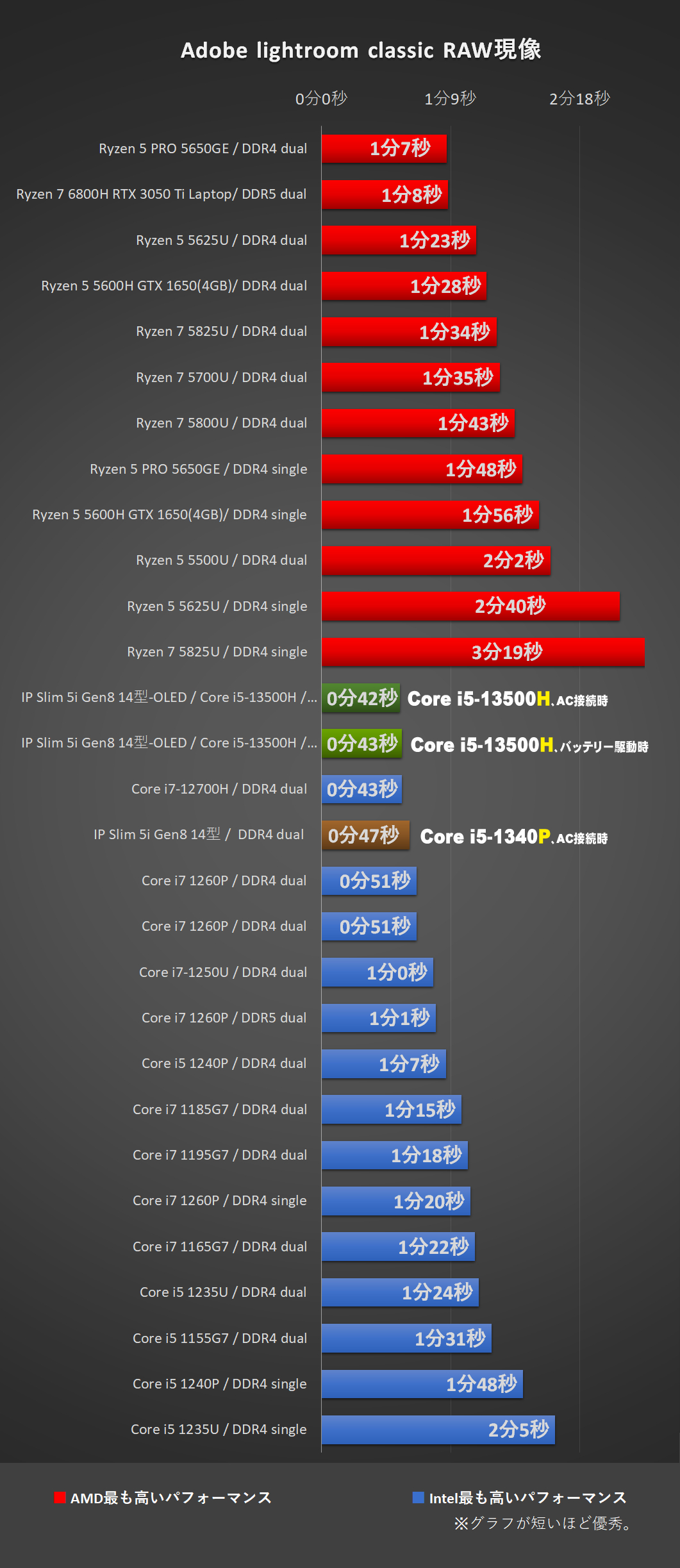

他、クリエイティブ作業となると、Adobe の lightroomclassic を使った作業では40秒台前半に。Ryzen系が苦手な作業ではありますが、十分、優秀な結果となりました。

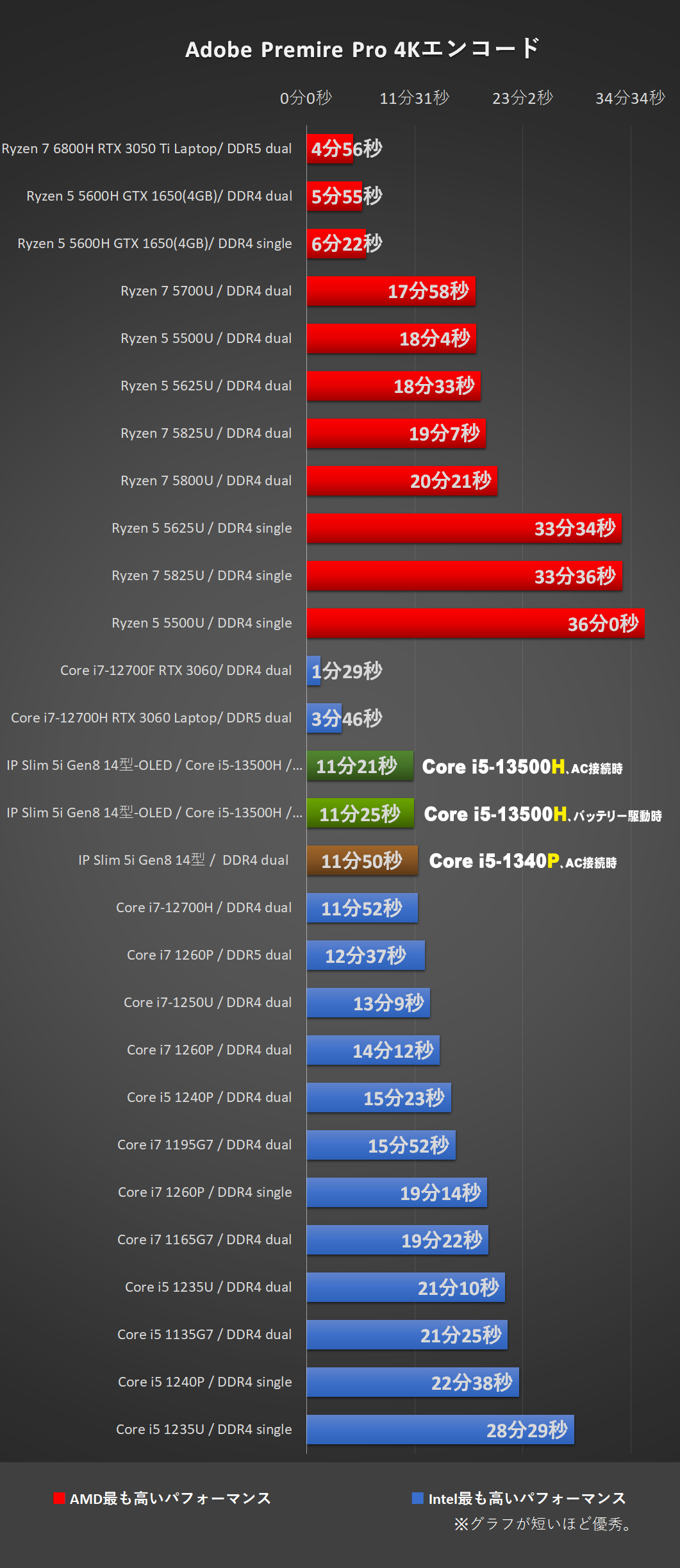

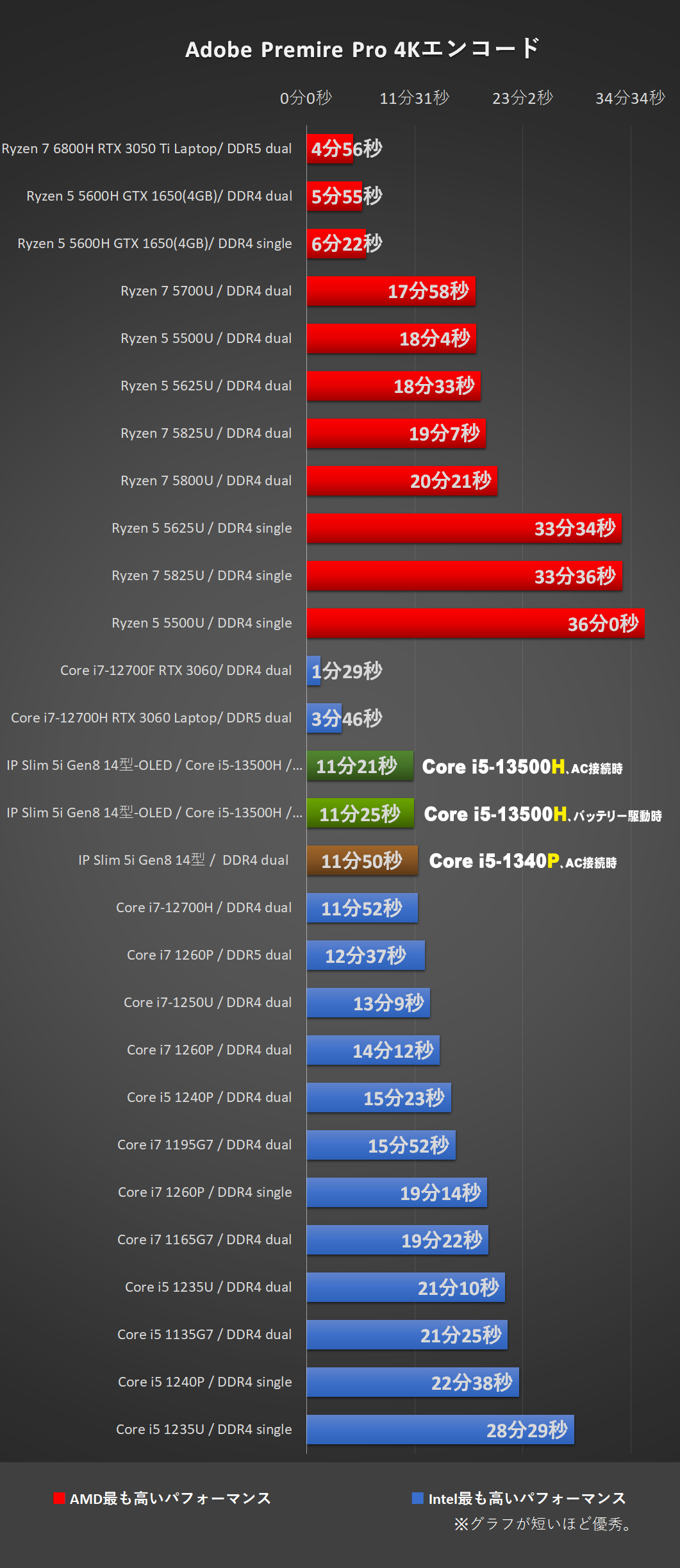

Premiere Proでは5分間の4K動画の出力で11分台ですが、ここまでくると4K動画の編集もけっこういけるようになりました、と言っても差し支えないのではないかと。もちろん、本格的にやるのならグラフィックカード搭載機なのは変わりませんが、ここまでの性能を10万円前後のホームノートで叩き出していることに意味があります。

また、綺麗な有機ELディスプレイも加味すれば、ペンタブ繋げたいデジ絵師の方にもオススメしやすいです。グラフだらけになるのは避けたいので当記事には記載しませんが、リンク先の記事にCore i5-13500H を組み入れた「クリップスタジオ(ClipStudio)」の動作一覧を掲載しておきます。

見て頂くと分かりますが、特定の処理に特化して早いというわけではないのですが、不得意な処理が見つからず、オールマイティーに使いやすいと言えます。

※掲載しているグラフ内の濃い緑バーがAC電源接続状態のEP時、明るい緑バーがバッテリー駆動状態のEP時となっています。Core i5-1340Pは茶色バーでAC電源接続状態のEP時のみ掲載としてます。

CinebenchR23

Single Core 1715 pts、Multi Core 10058 pts(AC電源接続時、EP設定時)

Cine R23 SingleグラフCine R23 Multiグラフ

Adobe や Office の実測時間

Adobe Adobe-Lightroom classic RAW現像Adobe Premiere Pro 4K出力Excel 計算Powerpoint・コピーPowerpoint・PDF出力

※108枚のRAWデータをJpeg変換するのにかかる時間を計測。

※約5分間の軽い編集を加えた動画をH264(YouTube 2160p 4K)の書き出しをした際にかかる時間を計測。

※128000回分のVLOOKUPと、184000回分のSUMIFS(3つの条件)を一度に計算させたときにかかった時間を計測。

※スライド200枚をコピーした際にかかる時間を計測しました。パワポの場合、クリップボードに取り込むよりも張り付ける方が負担が大きいので、そちらのみの計測です。

※50.5MBのダミー商談資料スライド200枚をPDF出力にかかる時間を計測しました。

インターネットの速度(WEBXPRT3)

Core i5-13500H・16GB時Core i5-1340P・16GB時比較用・「Flex 5 Gen 8 14型(AMD)」Ryzen 5 7530U・16GB時

主要三大ブラウザ(Chrome と FireFox と Edge)で、それぞれのAC電源あり最適なパフォーマンス時と、バッテリ駆動バランス時での速度を計測しています。

180あれば遅いとは感じなくなり、200でまあまあ。250で快適。300ならタイトなレスポンスを気にする人にもオススメできる即応性が手に入ります。

第11世代CoreまでならRyzenと比較してバッテリー駆動時には Intel Core の方が有利だったのですが、どうも 13世代Core だと(もしかしたら他機種は違うのかもしれませんが)、Ryzen同様、ネットブラウジング時の速度は200を切ります。ただ、これはPプロセッサーでの話です。

Hプロセッサーだと、バッテリー駆動状態では Lenovo Vantage をEPに設定しておくと、200を下ることがないので、相応の速度で使い続けることができます。

持ち運び用途で速度を落としたくない人はType-C 充電器とセットでお考え頂くか、Hプロセッサーのモデルをお選び下さい。

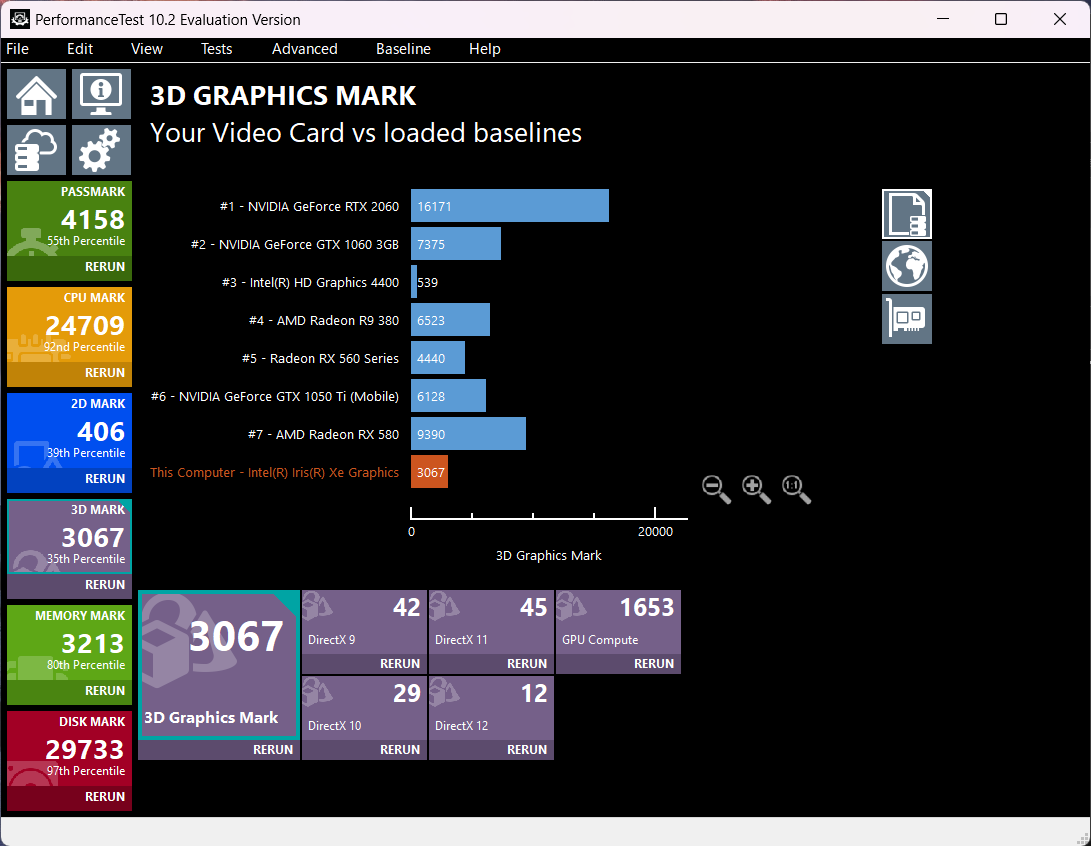

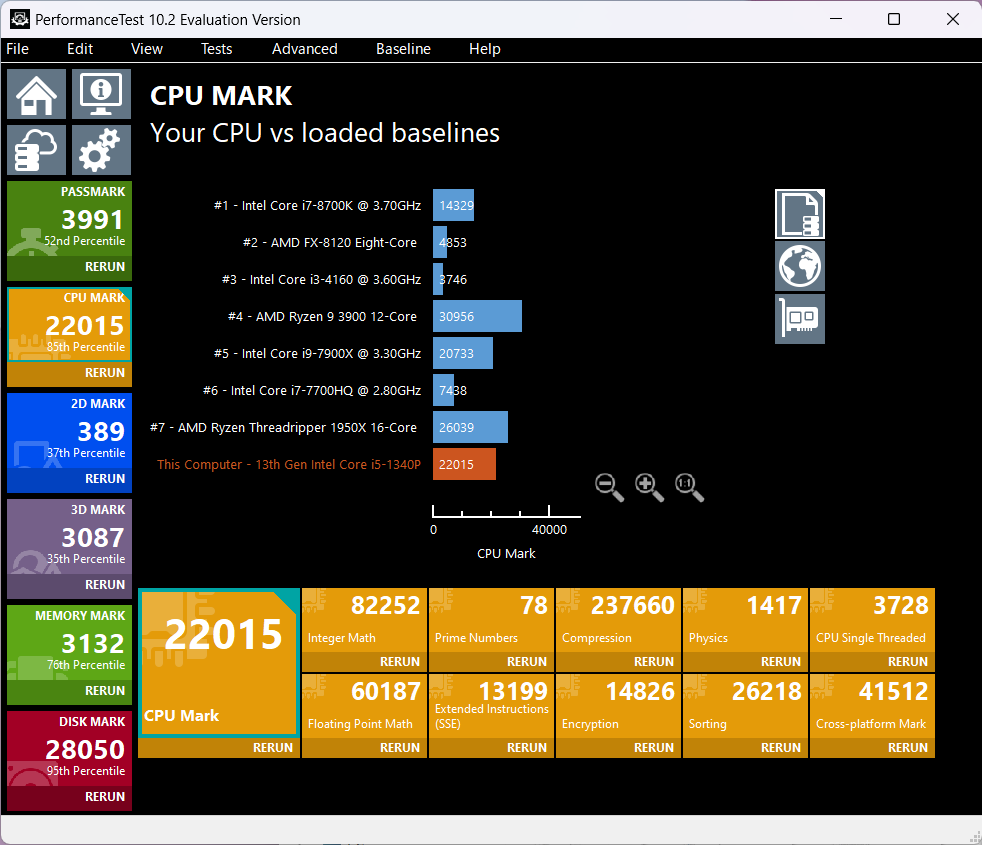

PassMark

Core i5-13500HモデルCore i5-1340Pモデル

ゲーム系ベンチマーク

※以下、ゲーム系の計測した内容になります(クリックかタップで見れます)。

ゲーム系ベンチマーク一覧

軽い:ドラゴンクエストX

Core i5-13500HモデルCore i5-1340Pモデル

ドラゴンクエストX:「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」Core i5-13500H、メモリ16GB(8×2)時にて

ドラゴンクエストX:「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」Core i5-1340P、メモリ16GB(8×2)時にて

最高品質、FHD、フルスクリーン設定:9049(とても快適)

少し重い:FF-XIV 暁月のフィナーレ

FF-XIV 暁月のフィナーレ:初期設定のまま(デスクトップ高品質、ウィンドウモード)で計測

| Core i5-1340P |

Core i5-13500H |

平均fps: 30.9、最低fps: 18

スコア:4493(普通) |

平均fps: 32、最低fps: 19

スコア:4644(普通) |

重い:FF-XV WINDOWS EDITION

FF-XV WINDOWS EDITION:初期設定のまま(標準品質のウィンドウ設定)で計測

| Core i5-1340P |

Core i5-13500H |

| スコア:2208(重い) |

スコア:2328(重い) |

3DMarkによるグラフィック性能比較

NightRaid(軽量ゲーム)Time Spy(DX12)

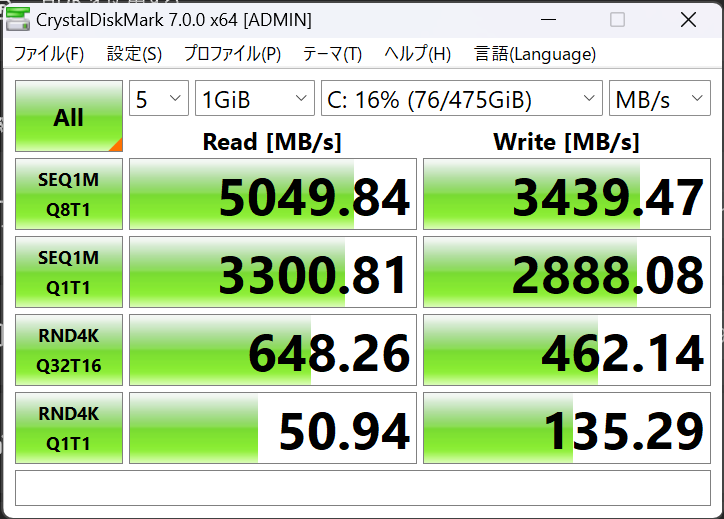

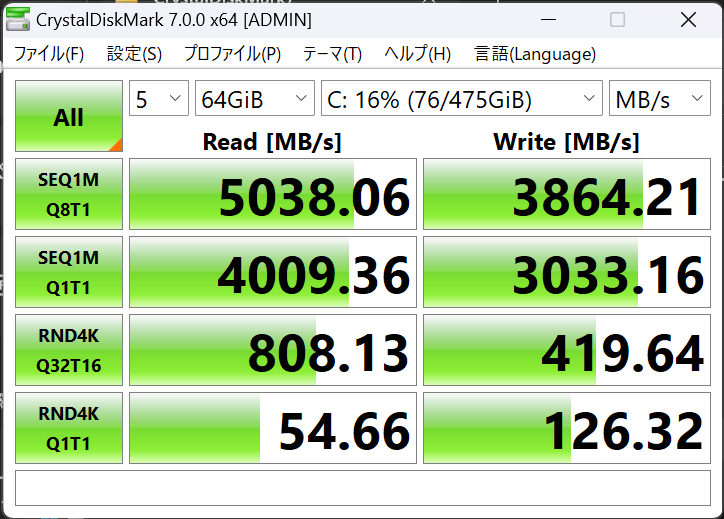

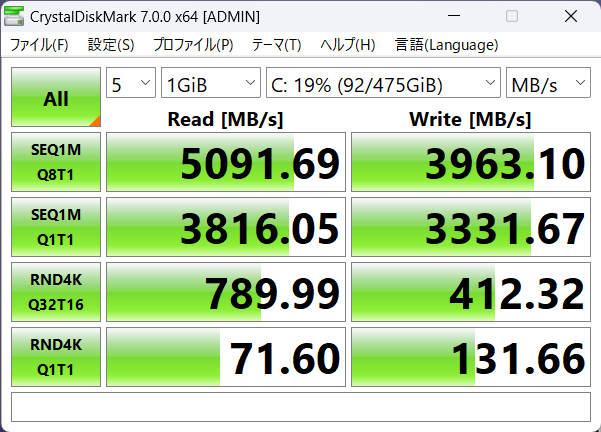

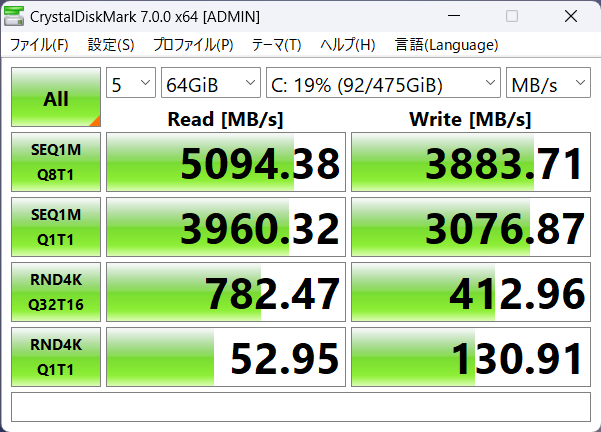

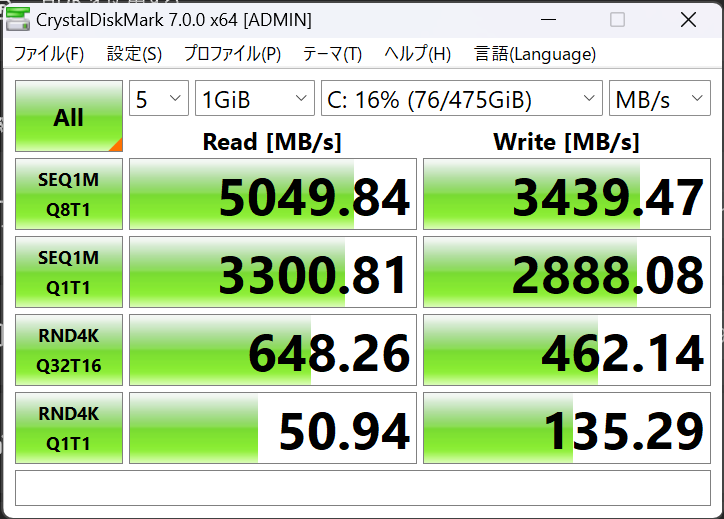

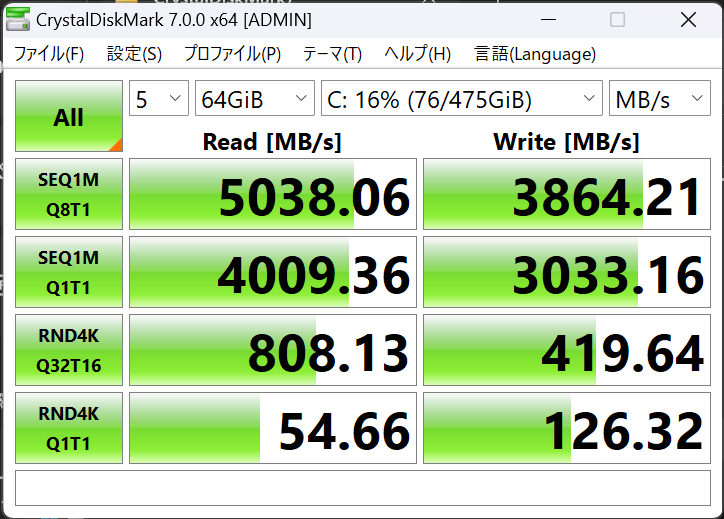

ストレージ

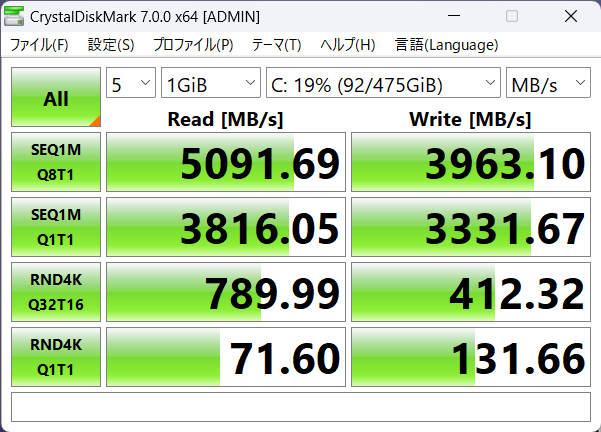

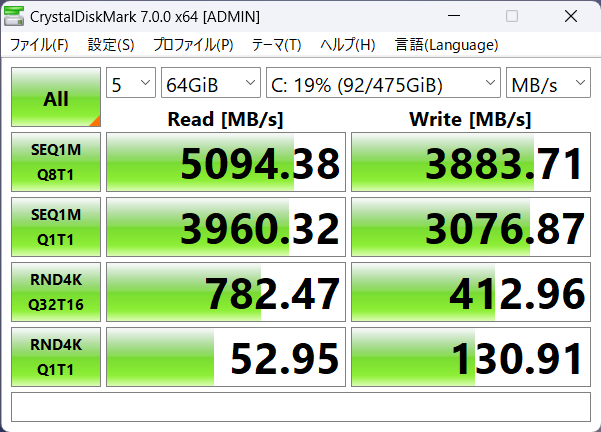

Core i5-13500HモデルCore i5-1340Pモデル

CrystalDiskMark7.0にて小容量で計測

CrystalDiskMark7.0にて大容量で計測

CrystalDiskMark7.0にて小容量で計測

CrystalDiskMark7.0にて大容量で計測

WESTERN DIGITAL製の SN740が入っていました(新旧共に)。 Intel Core がGen4の速度を引き出しており、大容量でも速度が落ちません。

大きなデータ整理の際にも速度が落ちづらくて短時間で済みます。ランダムアクセス系が早いのも体感して速度が速くて快適です。

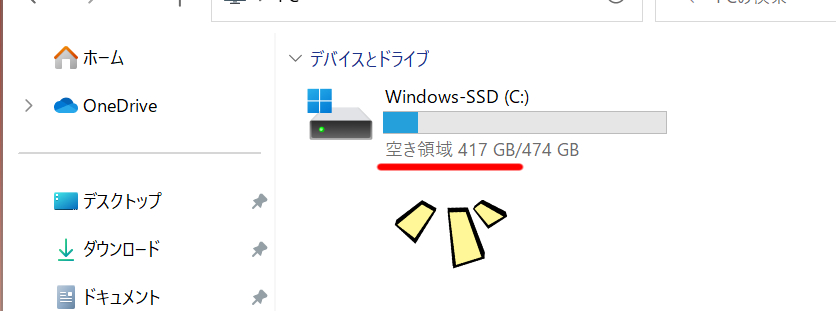

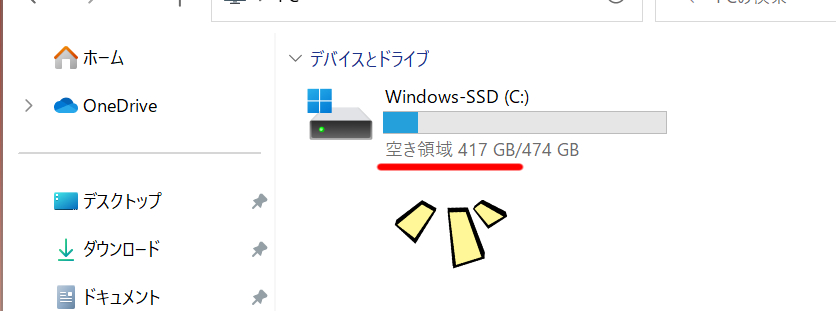

なお、512GBのストレージで購入した場合は以下の通りです。417GBが自由に使えますので、ローカルにデータを溜め込みたい人でなければ、すぐに使い切るようなことはなさそうです。

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」の512GBの初期ストレージ容量

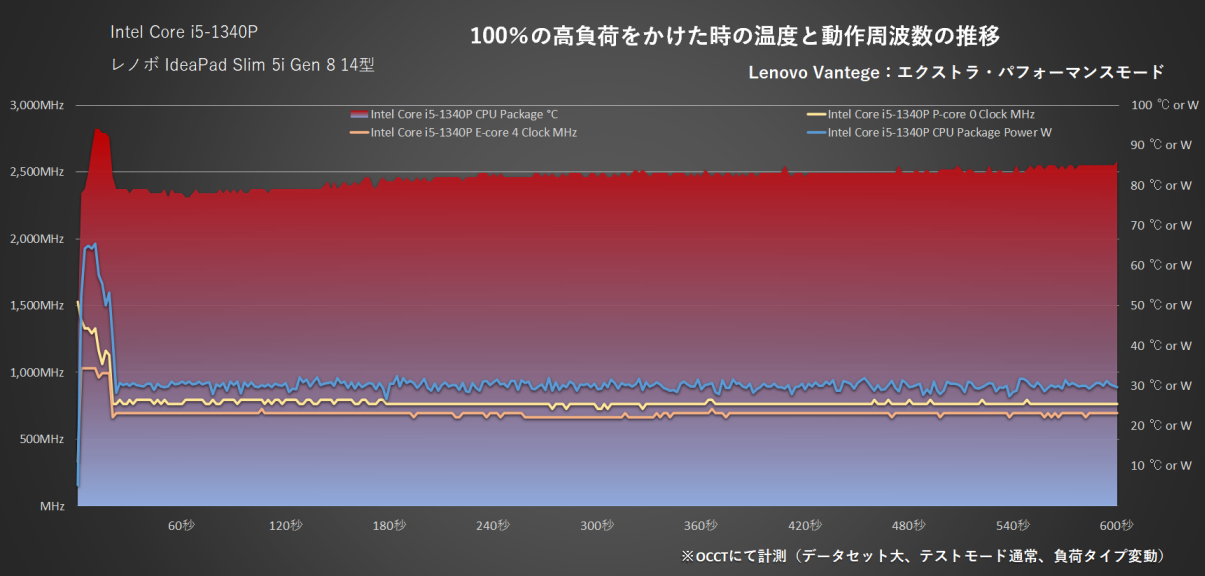

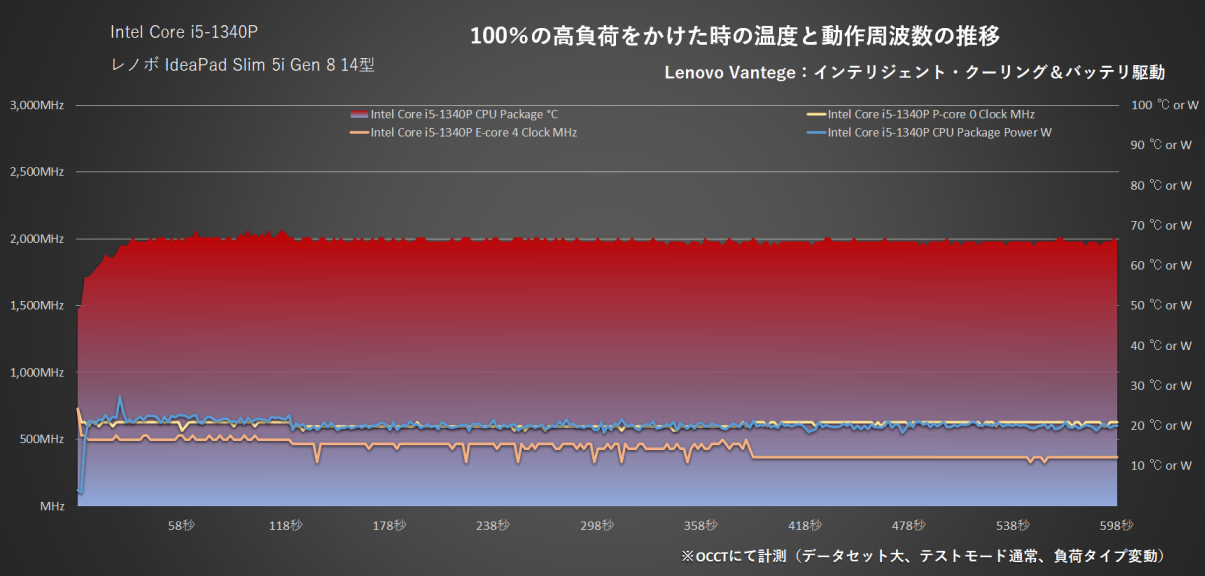

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」搭載 Core i5-1340Pの高負荷パフォーマンス推移

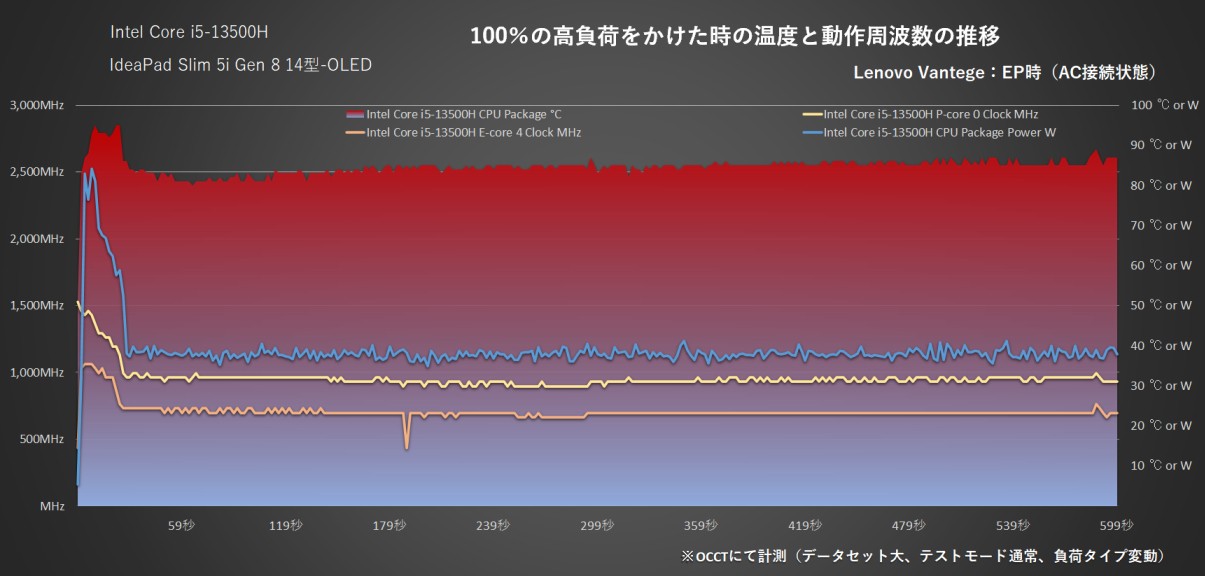

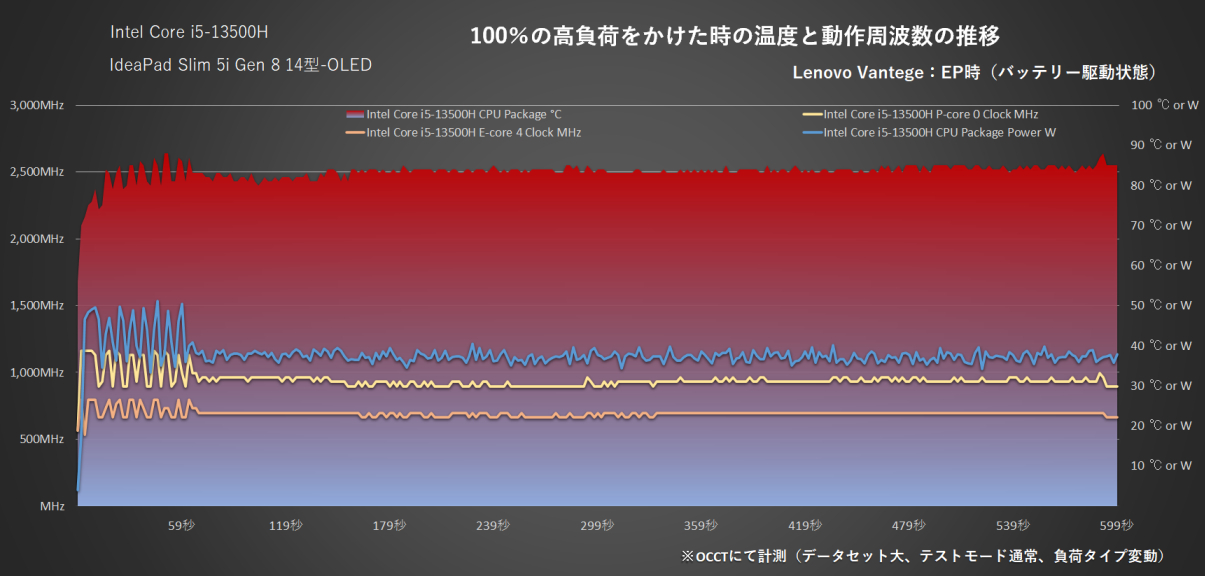

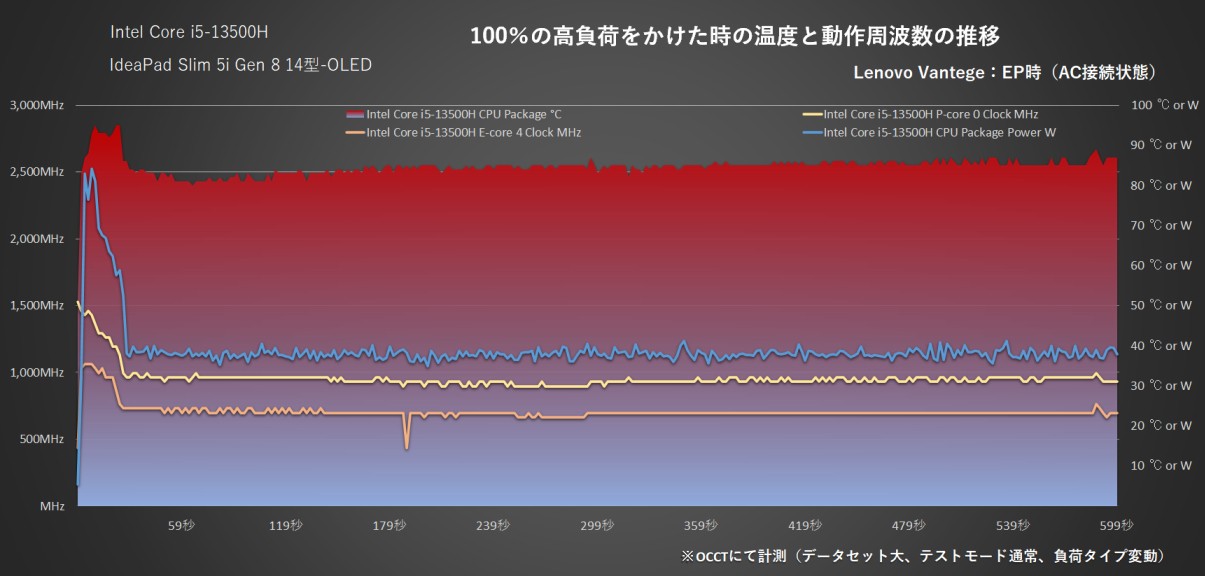

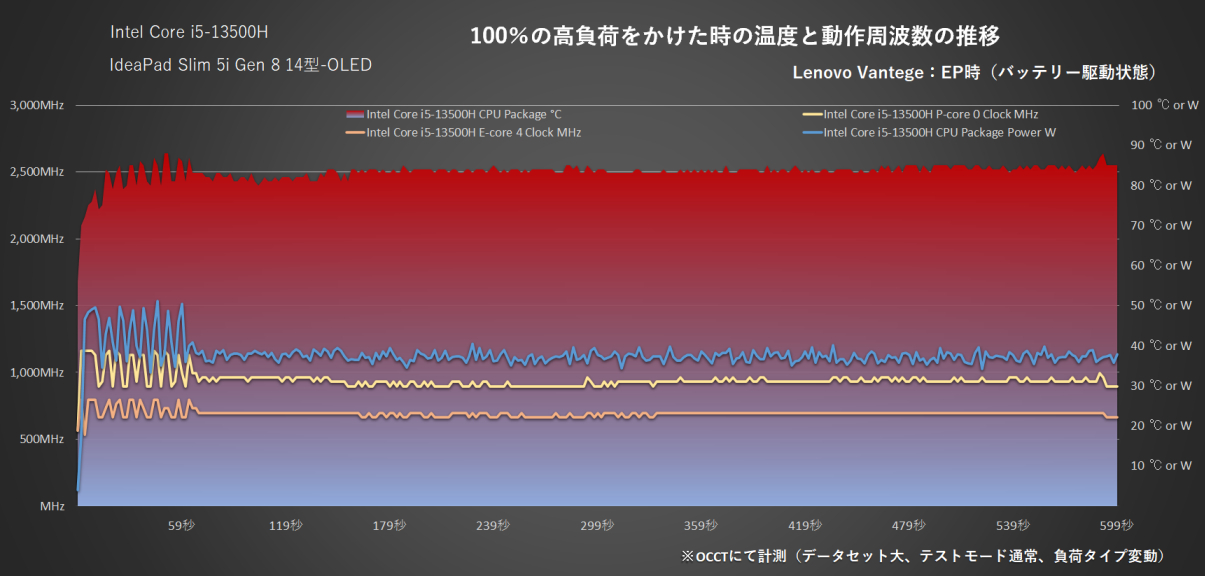

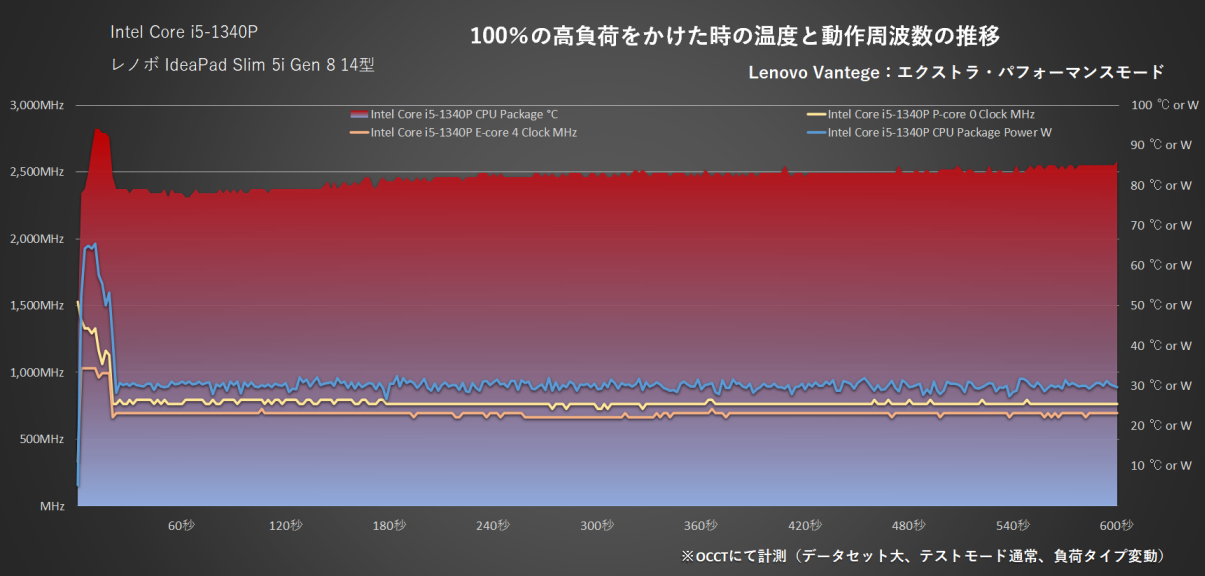

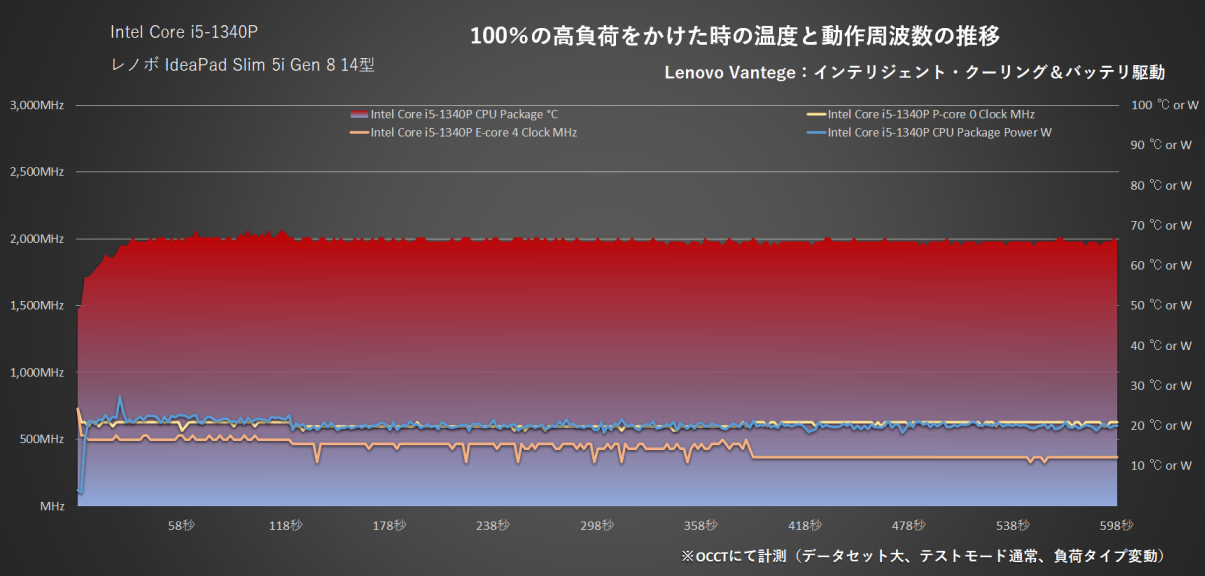

Core i5-13500H の電源設定:ACあり-EP時Core i5-13500H の電源設定電源設定:バッテリ駆動- EP時Core i5-1340P の電源設定電源設定:ACあり-EP時Core i5-1340P の電源設定電源設定:バッテリ駆動- IC時

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」Core i5-13500H 搭載機にOCCTで負荷100%をかけた時の推移(ACあり-EP時)

| レノボ IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型 -OLED |

| Intel Core i5-1340P Lenovo Vantege:エクストラ・パフォーマンスモード |

|

平均 |

最高値 |

| P-core周波数 |

947.7MHz |

1,527.1MHz |

| E-core周波数 |

703.1MHz |

1,062.3MHz |

| 電力量 |

38.3W |

84.1W |

| 温度 |

85.7度 |

95.0度 |

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」Core i5-13500H 搭載機にOCCTで負荷100%をかけた時の推移(バッテリ駆動- EP時)

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」Core i5-1340P 搭載機にOCCTで負荷100%をかけた時の推移(ACあり-EP時)

| レノボ IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型 |

| Intel Core i5-1340P Lenovo Vantege:エクストラ・パフォーマンスモード |

|

平均 |

最高値 |

| P-core周波数 |

782.5MHz |

1,526.5MHz |

| E-core周波数 |

698.5MHz |

1,028.7MHz |

| 電力量 |

30.3W |

65.4W |

| 温度 |

84.9度 |

94.0度 |

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」Core i5-1340P 搭載機にOCCTで負荷100%をかけた時の推移(バッテリ駆動- IC時)

今回からバッテリー駆動時にLenovo Vantageの設定をICに落とさずEPのまま計測としています。IC設定よりバッテリー駆動(バランス時)になった影響の方が大きいため、分かりやすい比較用としてそのように調べています。

これが 13世代Core の標準的な動きかどうかは分からないのですが、周波数が思ったよりも上がらずに、意外と穏やかな挙動となりました。これは新しく追加投入された Core i7-12700H も同様でした。

通常、スペック表の通りなら4000Mhzを目指すかと思いきや、P-coreでも1500辺りまで。E-coreで1000。もちろん、それでも良い動きはしているので、違和感はあっても快適に使える、という調査結果になりました。

Core i5-1240P の場合、EP時(AC電源接続時)にはトップ1%の周波数を維持するのが17.5秒間。瞬間的に94度に達するものの、全体として温度は85度近辺を推移する安定した動きです。

IC時にはそうしたものはなくなり、巡航速度が続くのみとなります。

一方、Core i5-13500H の場合でも、EP時(AC電源接続時)にはトップ1%の周波数を維持するのが18秒くらいで、ほぼ変わらず。ここが一つの区切りとなってパフォーマンスが一段落ちます。電力的にもここで急降下するのですが、急いで稼働させたい作業がある場合、この18秒以内に作業を終えられるなら効率よく処理することができます。

ファンの音は控えめで高稼働させても40dbいかないくらいでした。これは図書館で十分使うことができる範囲の駆動音ということです(アルパカの部屋は雑音だらけで計測機器を使うことができません。おおよその目安とお考え下さい)。

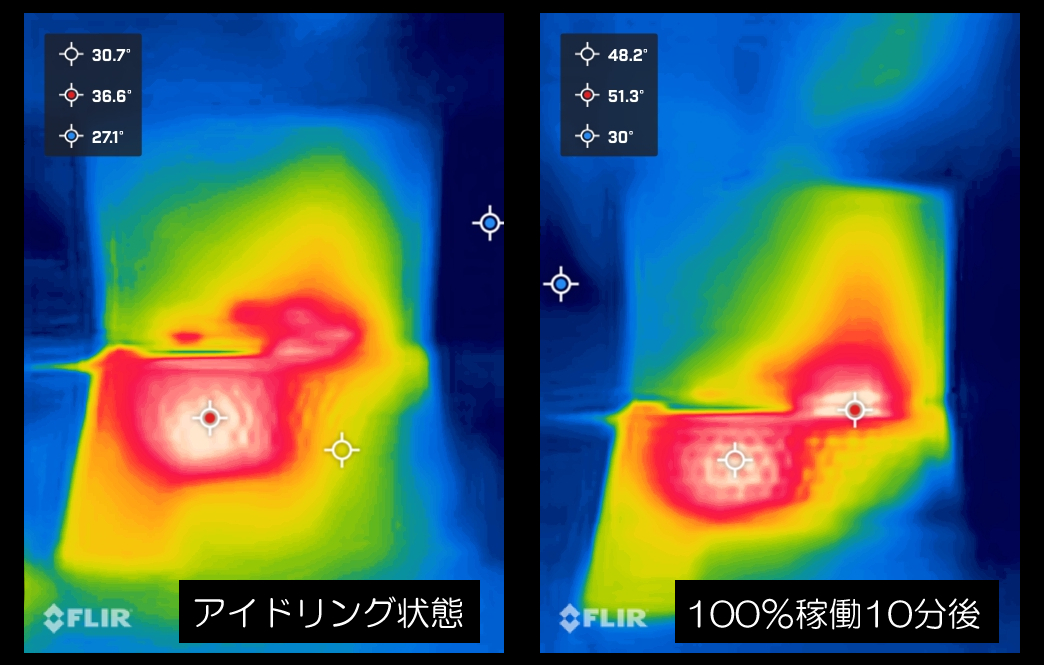

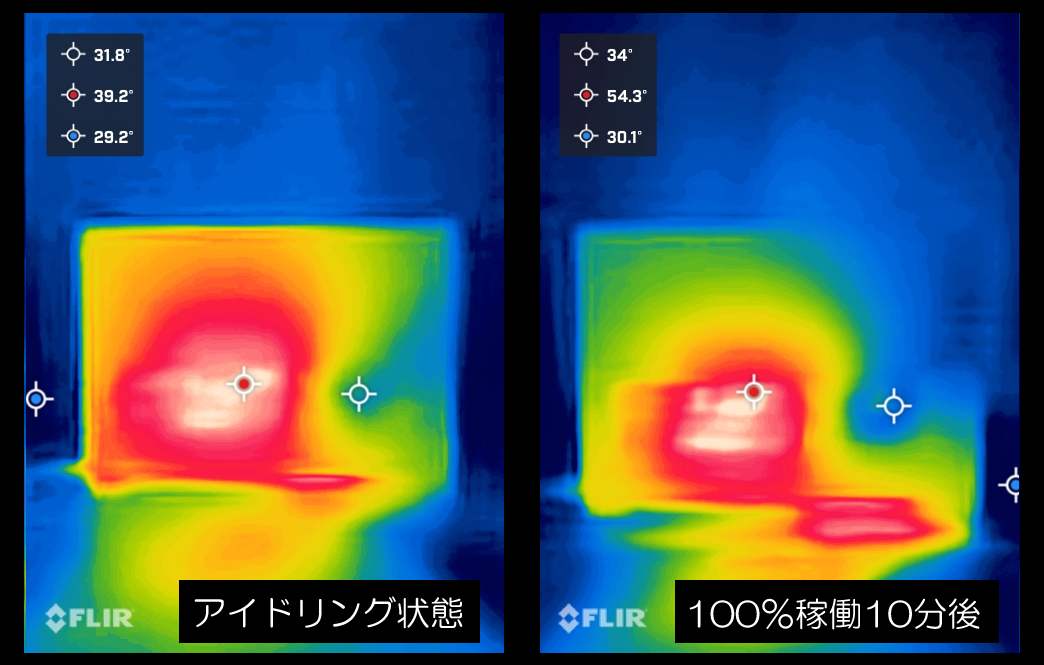

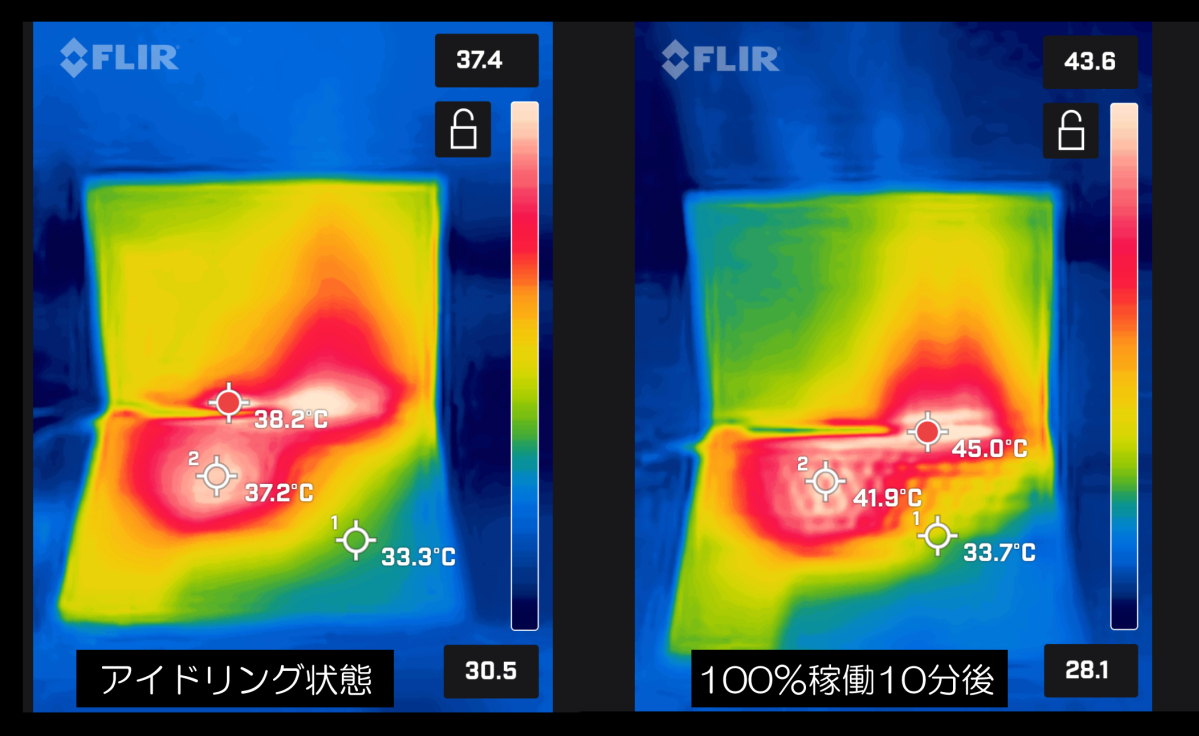

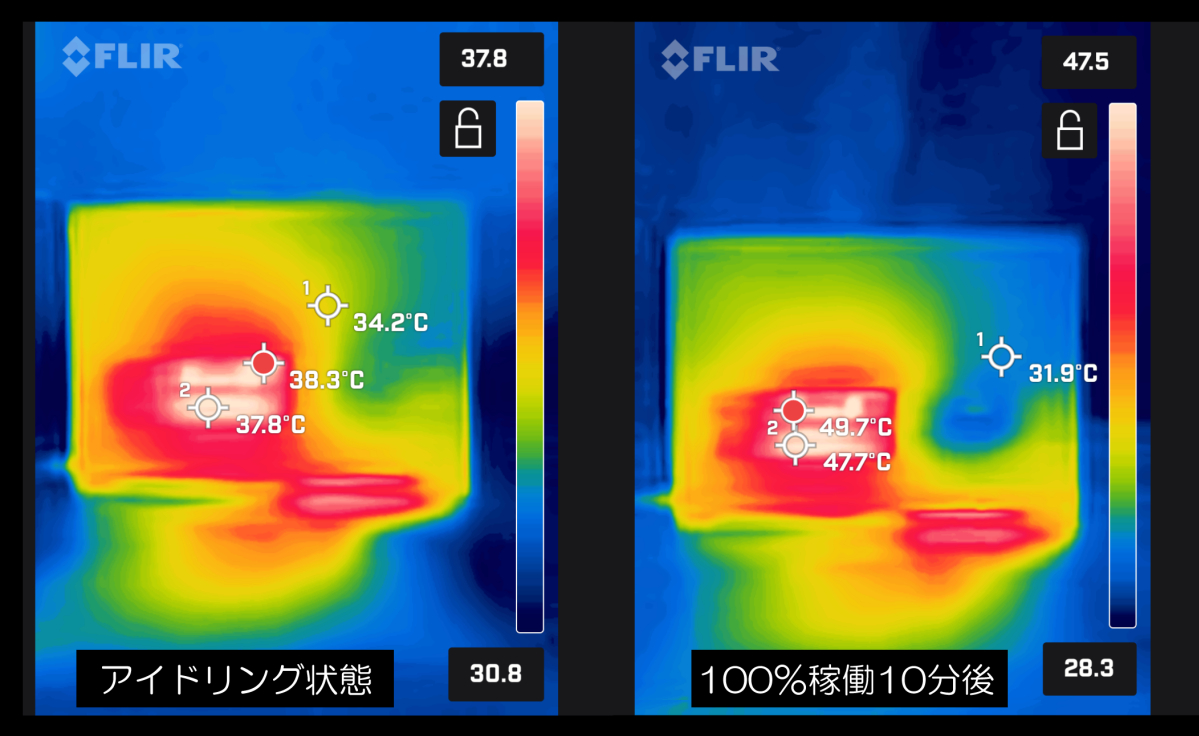

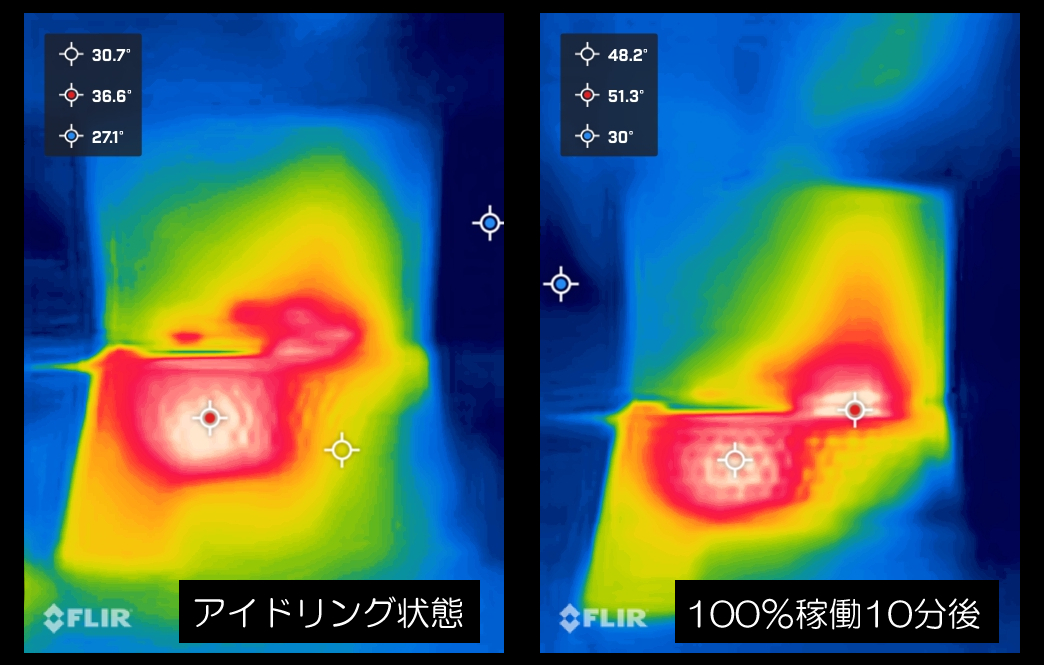

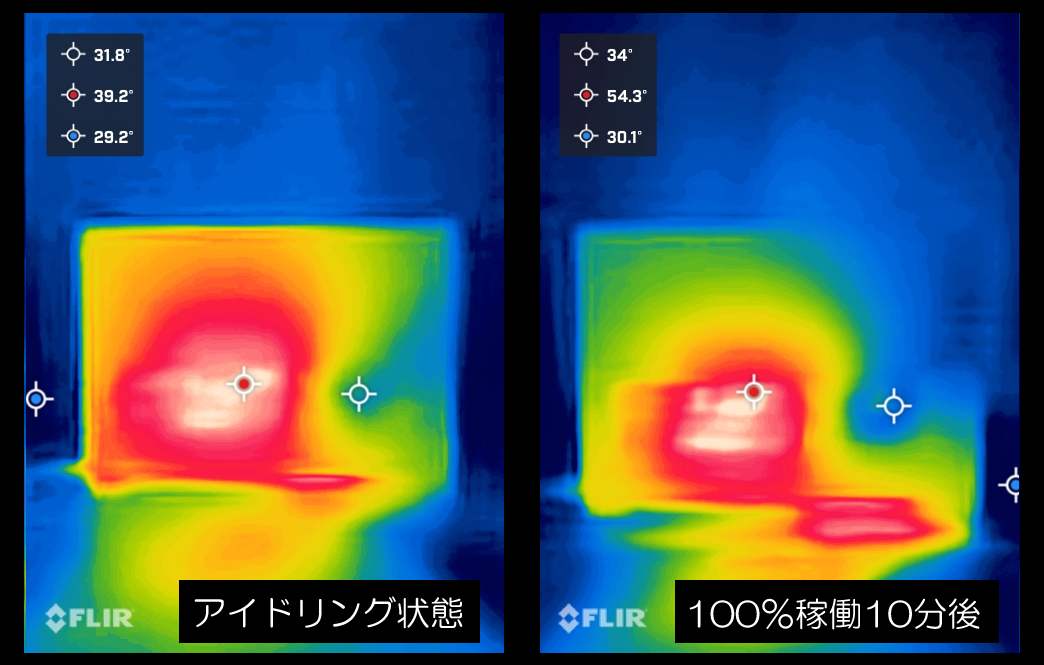

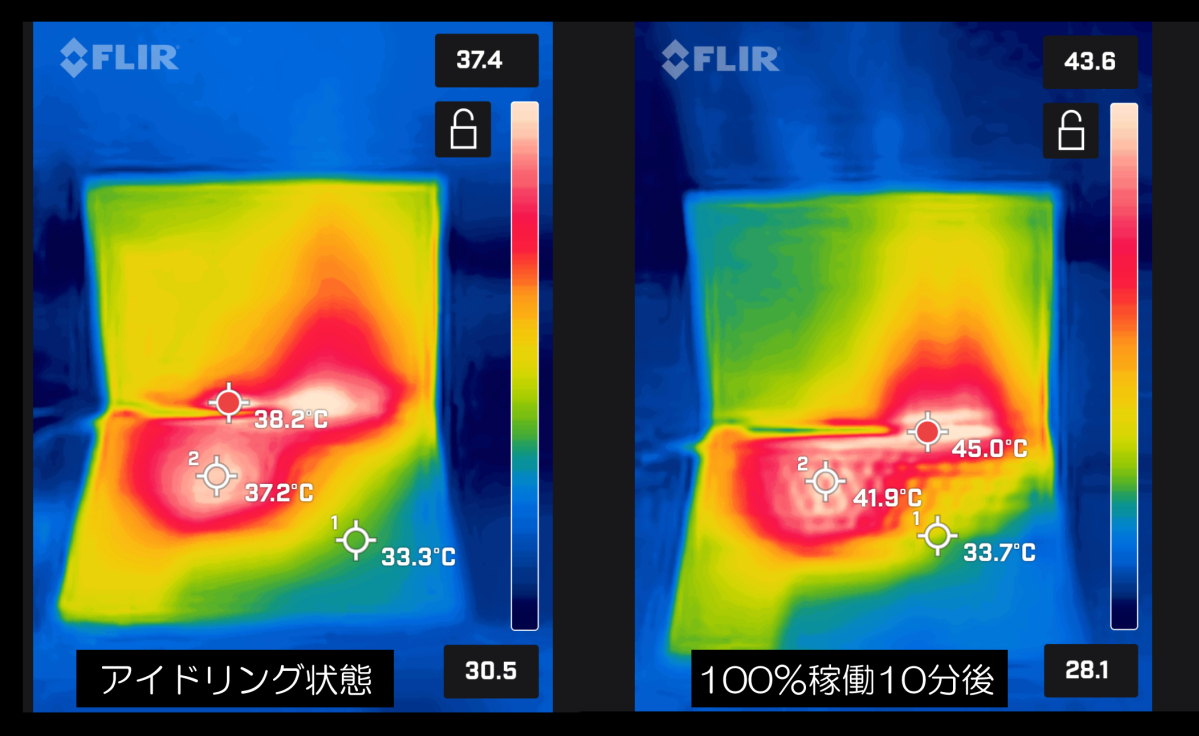

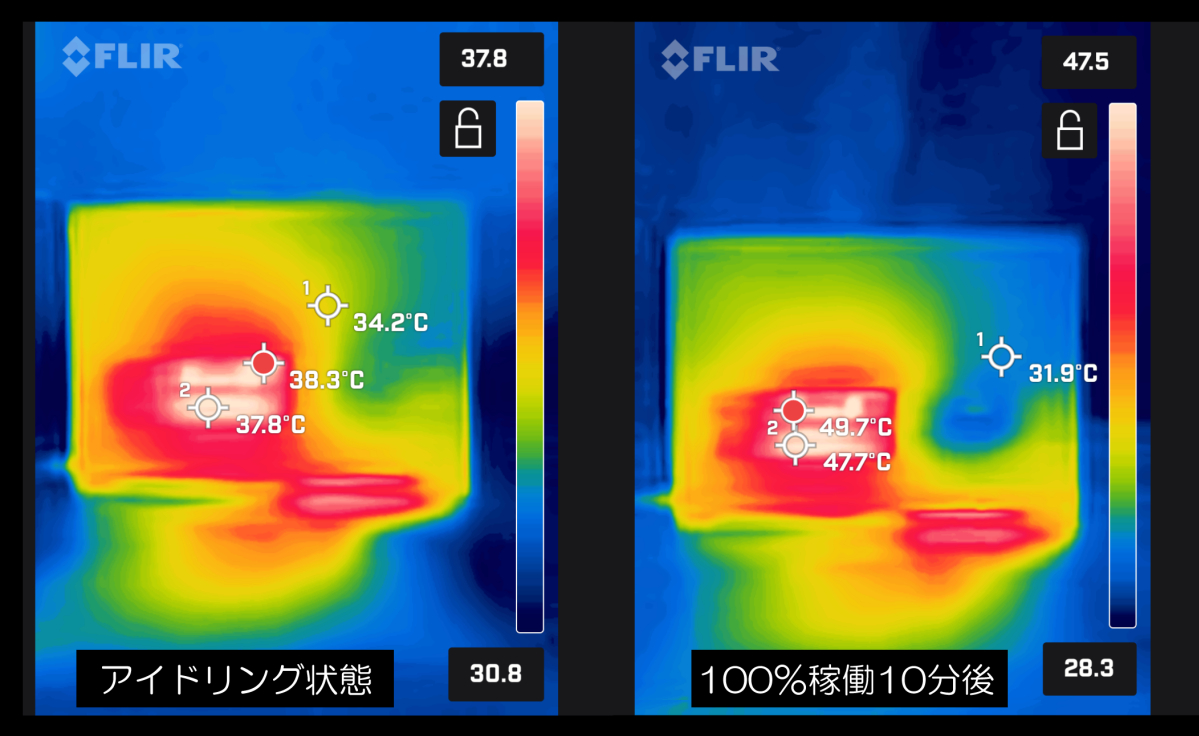

機体外側の温度推移

Core i5-13500HCore i5-1340P

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型-OLED」Core i5-13500H 搭載機100%稼働による機体外側の温度推移:前面

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型-OLED」Core i5-13500H 搭載機100%稼働による機体外側の温度推移:背面

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」Core i5-1340P 搭載機100%稼働による機体外側の温度推移:前面

「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」Core i5-1340P 搭載機100%稼働による機体外側の温度推移:背面

Core i5-1240P の場合アイドル状態の際にキーボードの左面が40度弱、100%稼働10分経過で約42度です。背面は10分稼働後で50度近くに達します。

一方の追加されたCore i5-13500H の場合はアイドル状態の際にキーボードの左面が36.6度、100%稼働10分経過で約48.2度と、けっこう熱くなります。背面は10分稼働後で54.3度に達します。膝上での作業では、低温やけどをしないようお気をつけ下さい。

基本構造が変わっていないところに、プロセッサーと電力量を変えたわけですから、熱を処理しきれないのも無理ないと思います。

CPUの処理能力が高いからと言って長時間のエンコーダー処理をしながら、オフィスワークを行う、などは控えた方が良いと思います。

第12世代Intel Core “H” プロセッサーのラインナップ

Core i5-12450H 搭載機

※価格は全て税込、送料込みの表記です。

※2023年5月27日現在の価格にて表示しています。

12世代のHプロセッサーは13世代に比べれば見劣りはするものの、まだまだ現役で十分通用します。それがOffice抜きとはいえ8万円台(タイミングによっては7万円台)で手に入るというのであれば悪くない選択肢ですが、無線規格がWi-Fi 6 で、E の文字が抜けるのでご注意下さい。

また、画質が通常のsRGB65%クラスなので、+20,000円の価格差を乗り越えられるようであれば、当記事でレビューしているCore i5-13500H 搭載+OLED搭載機種(82XD003WJP、82XD003XJP)あたりがオススメになります。

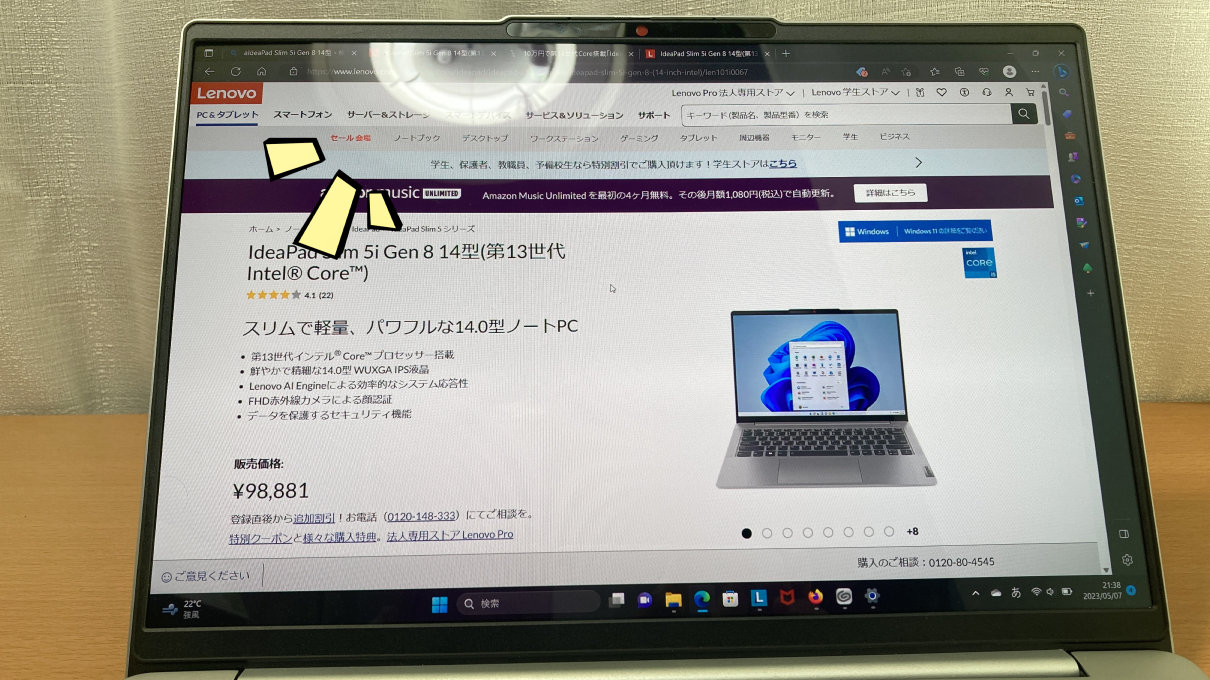

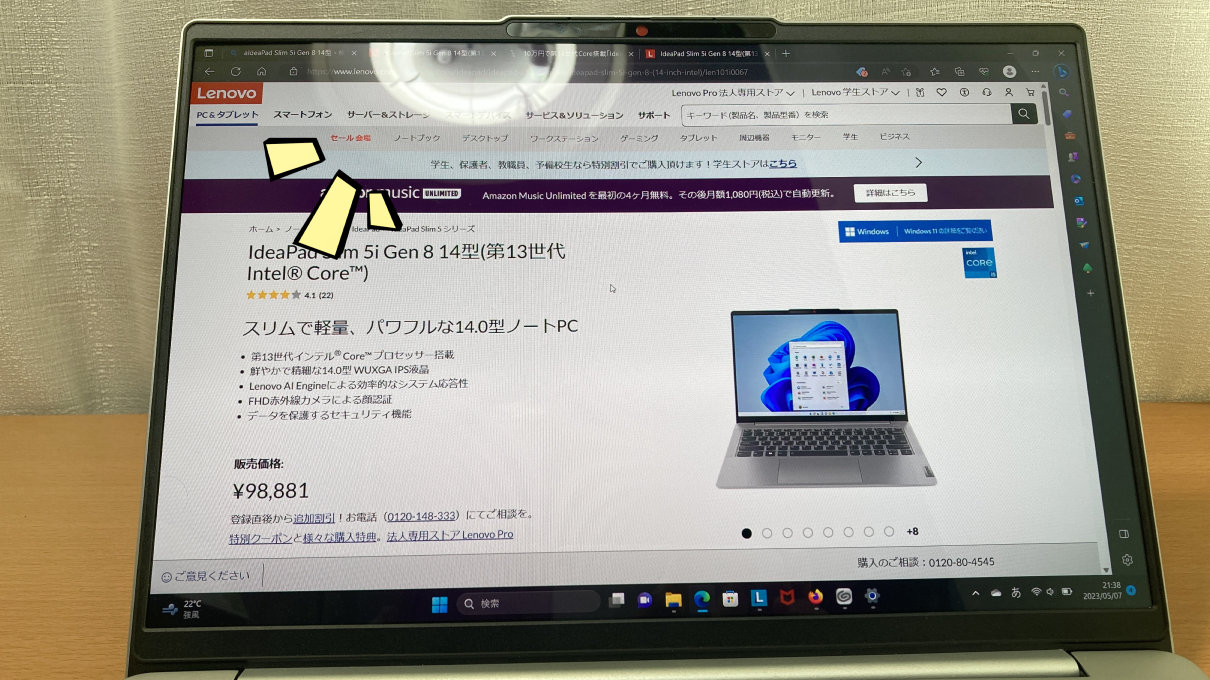

第13世代Intel Core “H” プロセッサーのラインナップ

Hプロセッサー 固定構成

※価格は全て税込、送料込みの表記です。

※2023年5月27日現在の価格にて表示しています。

当記事でもレビューしている一番のオススメがこれ(↑)です。

メーカーがLenovoであることに抵抗がない方で、キーボードの造りがちょっと雑な点を除けば、おそらく全メーカーで最もコスパ良くオススメと言えると思います。

Hプロセッサー カスタマイズ構成

※価格は全て税込、送料込みの表記です。

※2023年5月27日現在の価格にて表示しています。

最後に・まとめ

まとめますと「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型-OLED」の残念な点としては、

・ディスプレイの色域は広くない。 → 有機ELディスプレイ(OLED)搭載モデルで解決

・Hプロセッサーになると、熱がやや高めになる。

・納期が安定しない。

の二点。

逆に良い点としては、

・9万円台から第13世代Core『ラプターレイク(Raptor Lake)』のHプロセッサーを搭載。

・Hプロセッサー搭載機には有機ELディスプレイ(OLED)もセットで搭載。

・16:10液晶で表示面積が広くて見やすい。

の三点となりました。

元々、このシリーズ「IdeaPad Slim」の5ナンバーは、Lenovoのシェアを押し上げていたコスパ優良機でした。それでいてベタベタに安い slim 170 のように液晶がTNではないので、極端に画質が劣るわけでもなく、人気のシリーズとなっています。ただ、普通に使うには問題ありませんが、色の鮮やかさにこだわりたい人にとってはディスプレイの点で難しい選択肢…でした。

この欠点は有機ELディスプレイを搭載した追加機種で改善されました。加えて、プロセッサーの第13世代Core をいち早く搭載してきたというだけでも利点でしたが、 Hプロセッサーに進化しました。

これでこのお値段ですから、他社と比較しても断トツに内容が良くてオススメと書かざるをえません。納期が安定しないのも無理からぬ話で、すでに多くの注文が入り始めています(人気の 82XD003XJPに関しては優先して短納期になりました)。

82XD003XJPに関しては優先して短納期になりました)。

ただ、同時に熱を処理しきれていない欠点も出てきており、キーボード面で50度を超えることがあるというのは、高い性能を導入した代償です。これは仕方がないと思います。

購入する側が、その辺りを最初から分かっていれば、使う時に高回転を短時間で済ませるなど、工夫次第で不快感なく使うことができます。

以前記載した Core i5-1240P ではパワポのみ挙動が良くないという懸念点も、Hプロセッサーで解決されました。極端に速度が落ちる作業が見当たらないことから、今のところ、ご家庭からお仕事まで、幅広い活躍が期待されます。

逆に熱以外で新しく出てきた注意点としては、有機EL(OLED)の場合、ディスプレイが光沢であることです。光沢自体は欠点ではありませんが、やはり好みが分かれますし、反射を気にする人は多いです。

そうした方は光源の場所や座る位置を移動する度に調整するか、やはり反射防止フィルターを付けるのが良いと思います(リンク先は大きさのみ適合するもので「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」専用ではありません。試す場合には自己責任でお願いします)。

まとめ:他社含めたライバル機の比較

14インチの同じ位置付けでは「 IdeaPad Slim 5i Gen 8(AMD)」が、Officeなしなら7万円台から手に入ります。Ryzen 7000番台 に 16GBメモリで性能は十分。Officeが付いても ¥99,880 です。キーボードやデザイン的な特徴は「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」と同じもので、インターフェイスが少し違うというくらいです(micro SD が フルサイズSDに)。

IdeaPad Slim 5i Gen 8(AMD)」が、Officeなしなら7万円台から手に入ります。Ryzen 7000番台 に 16GBメモリで性能は十分。Officeが付いても ¥99,880 です。キーボードやデザイン的な特徴は「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型」と同じもので、インターフェイスが少し違うというくらいです(micro SD が フルサイズSDに)。

性能は「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型-OLED」の方が一歩も二歩も上ですが、タイトに速度差を求めなければ Ryzen 7000番台でも不便なく使えます。安価モデルを狙うならそうした選択肢も良いと思います。

同じ14インチのライバル機として見回すと、Dellの「Inspiron 14 5430」があるのですが、接続口が Thunderbolt のあるなし、キーボード内のキー配列に電源ボタンを入れているかいないか、などの違いがあります。

|

IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型-OLED |

IdeaPad Slim 5i Gen 8(AMD) |

Inspiron 14 5430 |

| プロセッサー |

第13世代Core H

|

Ryzen 7000番台

|

第13世代Core U

|

| キーボード |

電源ボタンがキー配列外

|

電源ボタンがキー配列外

|

電源ボタンがキー配列内

|

| ディスプレイ |

有機EL(OLED)

|

45%NTSC

(sRGB 約65%)

|

45%NTSC

(sRGB 約65%)

|

| 接続口・Thunderbolt |

なし

|

なし

|

Thunderbolt 4 対応

|

| 接続口・SDカード |

micro

|

フルサイズ

|

フルサイズ

|

| 生体認証 |

顔認証

|

なし

|

指紋認証

|

| バッテリー |

56.6Wh

|

56.6Wh

|

54 Wh

|

| 重さ |

1.46kg

|

1.53kg

|

1.53~1.69kg

|

| ACアダプター |

Type-C

|

不明

|

丸口

|

| 価格 |

¥99,880 |

¥79,860 |

¥93,679 |

※価格は記事アップ時点でのCore i5(またはRyzen 5)、メモリ16GB、512GB SSD、Officeなしでの比較です。

Dellの場合、i5ですと Core i5-1335U になることから、お値段がやや下がるものの、性能に対するコスパという意味では今一歩Lenovoには敵いません。

今回からDellもメモリをオンボードにしたので、そういった意味では両社に差はありません。

ただ、「IdeaPad Slim 5i Gen 8 14型-OLED」では、有機ELディスプレイ(OLED)が強烈な長所となり、一歩先に行っています。

なにしろ9万円台でこの内容です。

ご家庭用として。テンキー不要な方や外付けで対応できる方なら、オフィスワーク用としてもオススメできるシリーズです。

コメント