第12世代CoreとDDR5のメモリを搭載しつつ850gを下った軽さ。

頑丈な造りと長時間バッテリーを備えてsRGB100%クラスの綺麗な液晶。

今回は使いやすいモバイルノートとして広くオススメできる「dynabook GZ/HVシリーズ(2022年モデル)」をご紹介します。

※人気機種につき、こちらの記事では、ほぼ毎日、在庫と価格を更新しています。在庫チェックされる方は「価格とラインナップの一覧」をご覧下さい。

※旧モデルや発売前記事はこちらにリダイレクトされます。

第13世代Core『ラプターレイク(Raptor Lake)』を搭載した「dynabook GZ/HW(2023)」をレビューしました。GZ/HVとの価格差が少ない分、お得かもしれません。

GZの下位機種であるSZの2022年モデルが出てきました。性能や軽さを多少犠牲にしてでも、お値段を抑えたい、抗菌ボディでコロナ禍でも安心して使いたい。そんな人にオススメです。

dynabook direct の会員登録+こちらの特別販売会場から買うと、さらにもう一歩お安くなります。

ご利用頂く際には最初に以下をご入力して購入サイトにログインを♪

ID :dyna204cls

PW:T8Y7GRSV

「dynabook GZ/HV」の特長

位置付けと特長

・重さ850g以下の軽量モバイル。コスパと性能のバランス優良機。

・第12世代Core『アルダーレイク(Alder Lake)』搭載機。

・バッテリー駆動24時間(動画再生6時間30分)。

重さ850g以下の軽量モバイル。コスパと性能のバランス優良機。

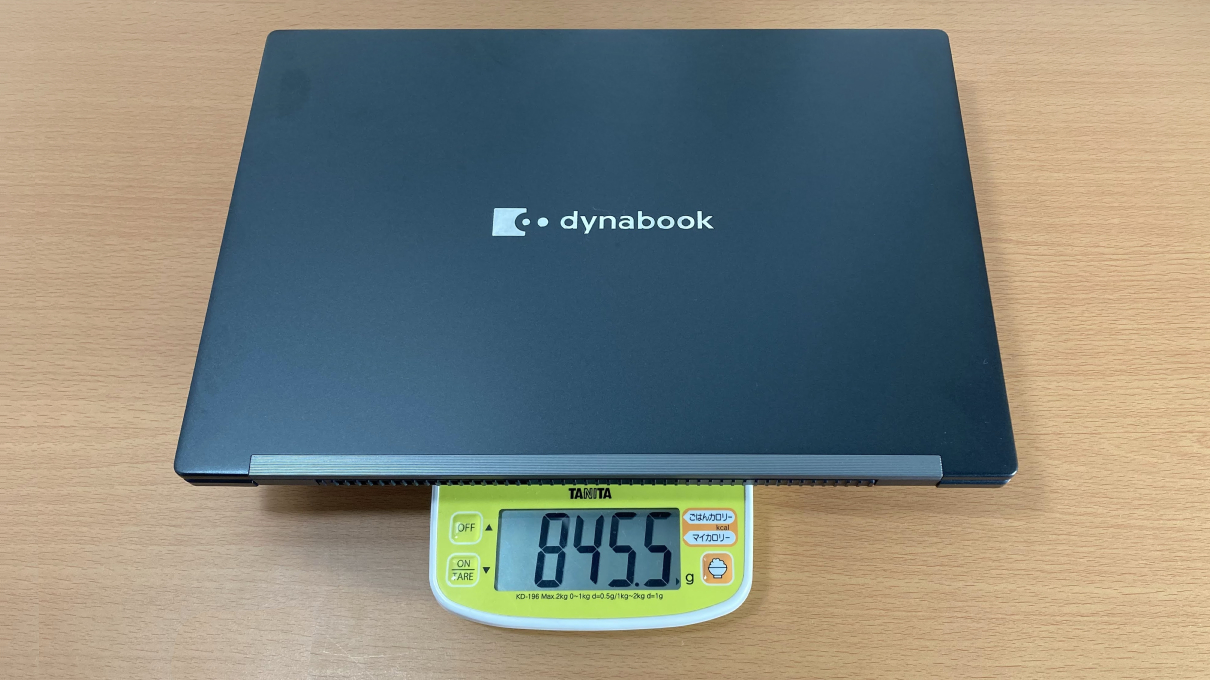

筆頭にあがる特長がこれです。公称値では約875gと謳っていますが、クリアランスを多めにとっての数値なので、実測では 845.5g となります。実に軽いです。

ACアダプタを入れれば1,100g弱となりますが、これは最初に同梱されている純正での話です。最近では、軽量パワフルなPD対応のType-C アダプタが安くなっていますので、それらとの組み合わせで持ち運ぶなら1kg以下でしょう。

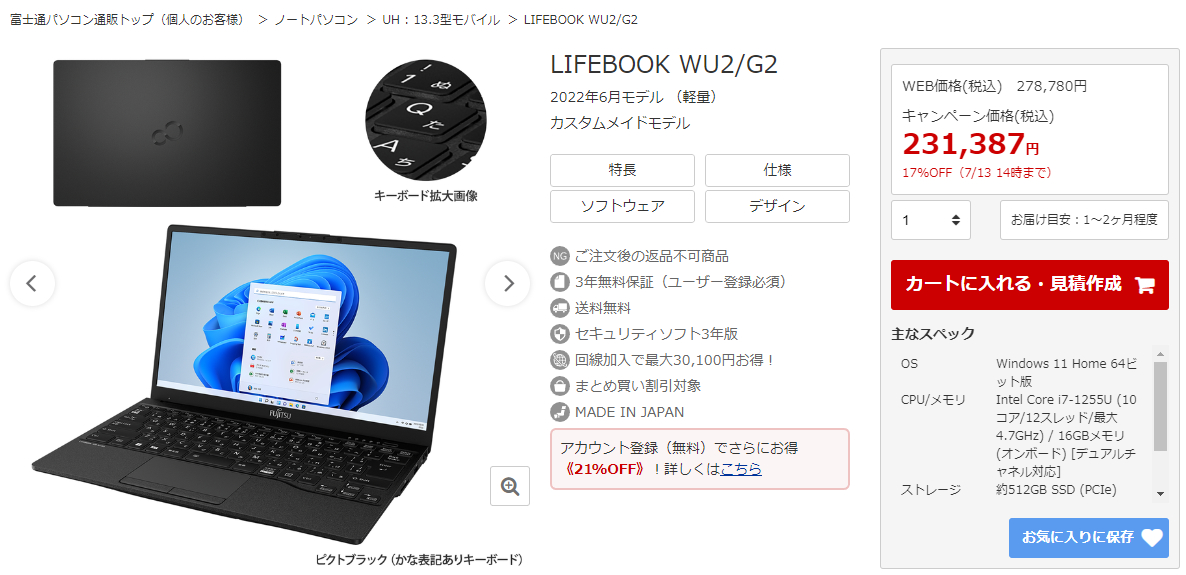

現在、13.3インチの世界最軽量は富士通のUHシリーズの634gですが、最軽量はあくまでも軽さを優先してバッテリー容量を犠牲にした構成です。もちろん、実用性の高い大容量バッテリー(64Wh)もかなりの軽量化はされていますが、その場合は約865gです。

「dynabook GZ/HV」は、そこまで大容量ではありませんが、強みは値段とコスパ。そしてパフォーマンスの高さです。

i7、16GB、512GB、Officeなし構成という内容では、UHが¥231,387。

対する「dynabook GZ/HV」は、同様の内容で¥157,080。その差、74,307円。

UHだとバックライトキーボードが付いたり、LTEモデルが選べたりといった部分が強みとなっており、「dynabook GZ/HV」だとプロセッサーが同じ第12世代Coreでも処理能力が高いPプロセッサーが強みです。まとめると、こうなります。

| dynabook GZ/HV | 富士通 UH | |

|---|---|---|

| プロセッサー | ||

| メモリ | ||

| 最大メモリ | ||

| 最大ストレージ | ||

| キーボード | ||

| LTE | ||

| バッテリー | ||

| 質量 | ||

| 値段 |

※質量や値段は2022年7月記事アップ時点でのi7、16GB、512GB、Officeなし構成のものとして記載。

軽さはどちらも素晴らしいの一言です。

処理能力の高さとコスパ、という意味では「dynabook GZ/HV」の強みが目立ちます。

対する富士通UHも、32GBの最大メモリやストレージ容量が倍を選べること、LTEも選択可能などの魅力があります。しかし、そうしたものにこだわらなければ、コストを抑えやすい「dynabook GZ/HV」の方がオススメと言えます。

ちなみに近しい処理性能を備えた「dynabook RZシリーズ(2022)」は14インチの16:10液晶を備えておきながら1kg以下ですが、お値段が¥214,940となっています。バックライトキーボード付きでもありますので、1kg以下でさえあれば良いのなら価格は上がりますが「dynabook RZシリーズ(2022)」もオススメです。

第12世代Core『アルダーレイク(Alder Lake)』搭載機。

一年に一世代ずつプロセッサーが進化していますが、それに伴って、このシリーズも2022年夏の最新世代である第12世代Core『アルダーレイク(Alder Lake)』を搭載しています。

すでに「dynabook RZシリーズ(2022)」でもご紹介していますが、パフォーマンスの高さは確かなものです。

ただ、従来の第11世代Core『タイガーレイク(TigerLake)』とは特性がガラリと変わったので、単純に性能が上がったというより、得意、不得意そのものが変わりました。

RZだけでは分からないと思い明言は避けていましたが、改めて調べてみると第12世代Core『Alder Lake』になったことで、AC電源のない状態でのブラウジング速度が低下しずらいという11世代までのIntel Coreの利点は控えめになりました。Ryzenに比べれば遅くなりづらいというだけで、そこそこ遅くなります。

また、Excelや動画編集、エンコードに強くなったのは素晴らしいのですが、オフィスワークでの一部作業(PDF化など)に関しては第11世代Core『タイガーレイク(TigerLake)』よりも苦手になりました。

良い部分の方が遥かに大きいので見過ごされがちですが、ご自身の使い方に合わせてお選び下さい。

※詳しくは内部性能について、の項目をご覧ください。

バッテリー駆動24時間(動画再生6時間30分)。

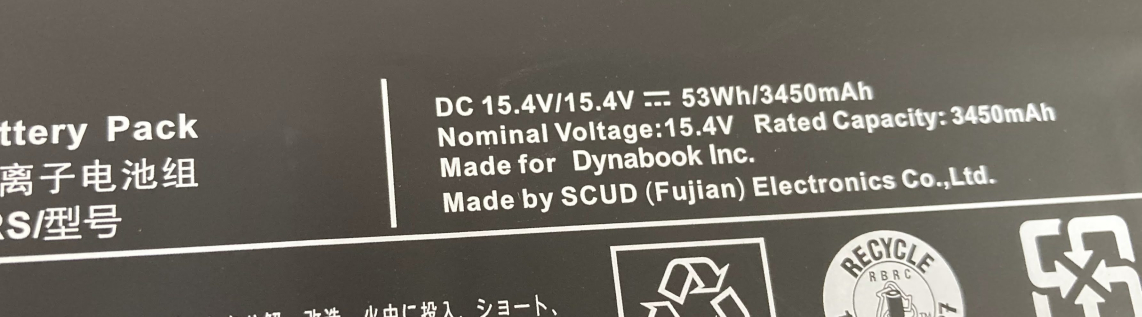

バッテリー容量自体は前回同様の53Wh/3450mAhでした。

公称値では24時間駆動となっていますが、動画再生テストなどで見た時の実用時間としては6時間30分というところです(輝度50%、音量40%、電源設定:バランス、にてライブ映像を流し続けた実用時間)。

車の燃費同様、スペック通りには稼働しないというのはもちろんですが、そうはいっても乖離しすぎだというのは第11世代Core『タイガーレイク(TigerLake)』を搭載していた他社含めて、多くのモバイル機で指摘されていた部分です。プロセッサーの世代が刷新され、Eコアで稼働しても実用時間との乖離が激しくなってきているのを感じます。

24時間駆動と書いてあるから半分の12時間くらいは保つだろうと思ったら全然でした、というエンドユーザーを何人も見てきました。

これはメーカーがずるしているわけではなくて、近年のモビリティではそういう特性になってきたと割り切った方が良さそうです。

※詳しくはバッテリーの項目をご覧ください。

外観について

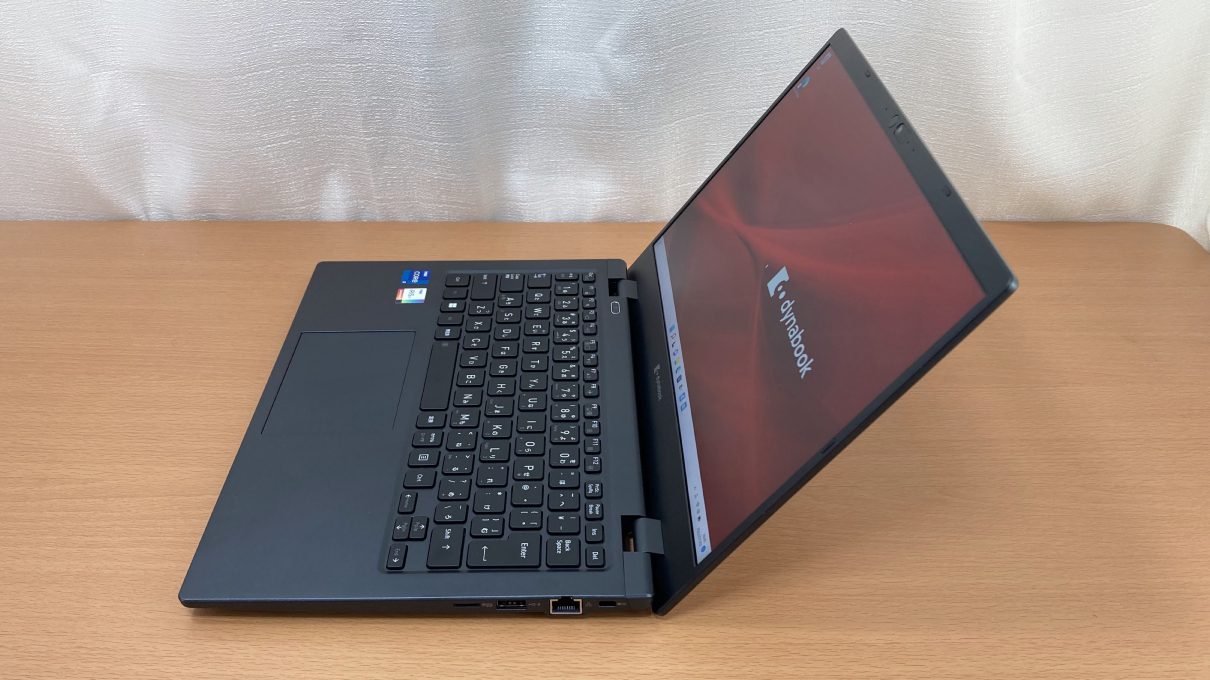

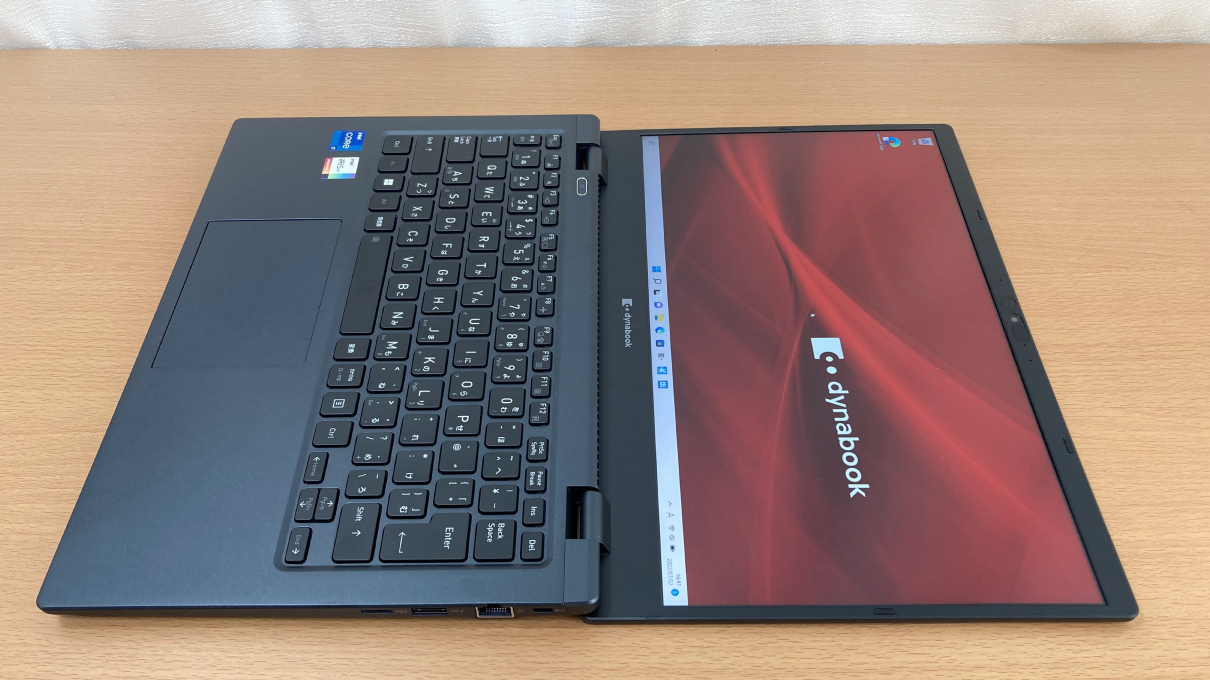

デザイン的な特徴

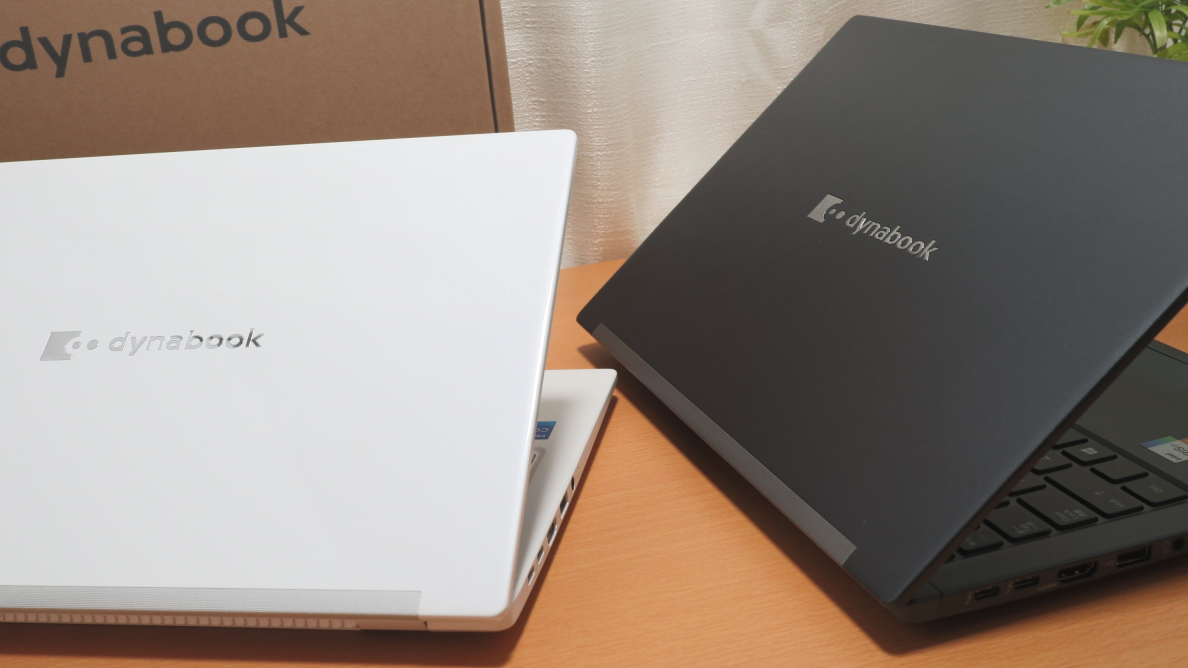

本体のデザインは以前のGZ/HU(2021年モデル)と変わりません。こちらは去年リリースされた「dynabook GZ/HU(2021)」です。

「GZ/HUシリーズ(2021)」左パールホワイト、右オニキスブルー・前面

「GZ/HUシリーズ(2021)」左パールホワイト、右オニキスブルー・天板

オニキスブルーとパールホワイトの二色展開ですが、全ラインナップで選べるオニキスブルーが基本色となっています。

今回は、オニキスブルーの機体でご紹介します。

「dynabook GZ/HV」 オニキスブルーのデザイン

「dynabook GZ/HV」の比較・正面、内容物一覧

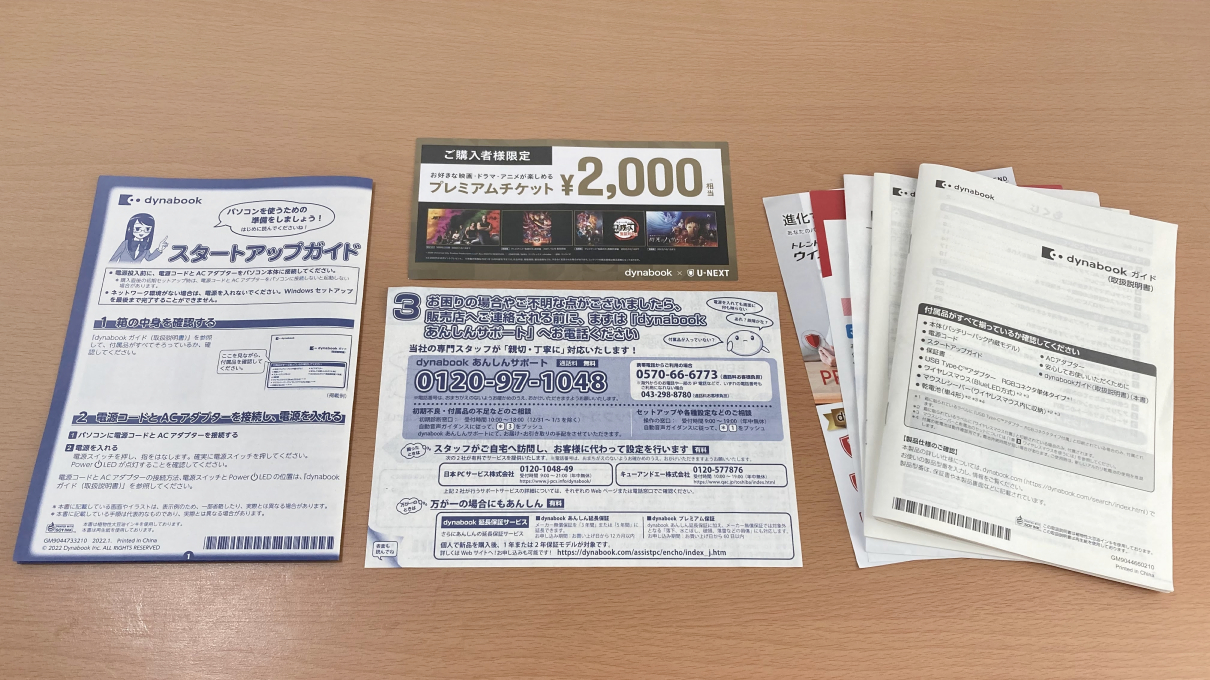

国内メーカーはいずれも紙ベースでの説明書が多いですが、Dynabookも例に漏れず多くの内容物を同梱しています。

全部に目を通す必要はありませんが、あると安心と言う方もいらっしゃると思います。あまり慣れていない方でも、大体はスタートアップガイドの一枚用紙を見ながら、必要であればDynabookあんしんサポートに問い合わせれば初期設定は完了します。

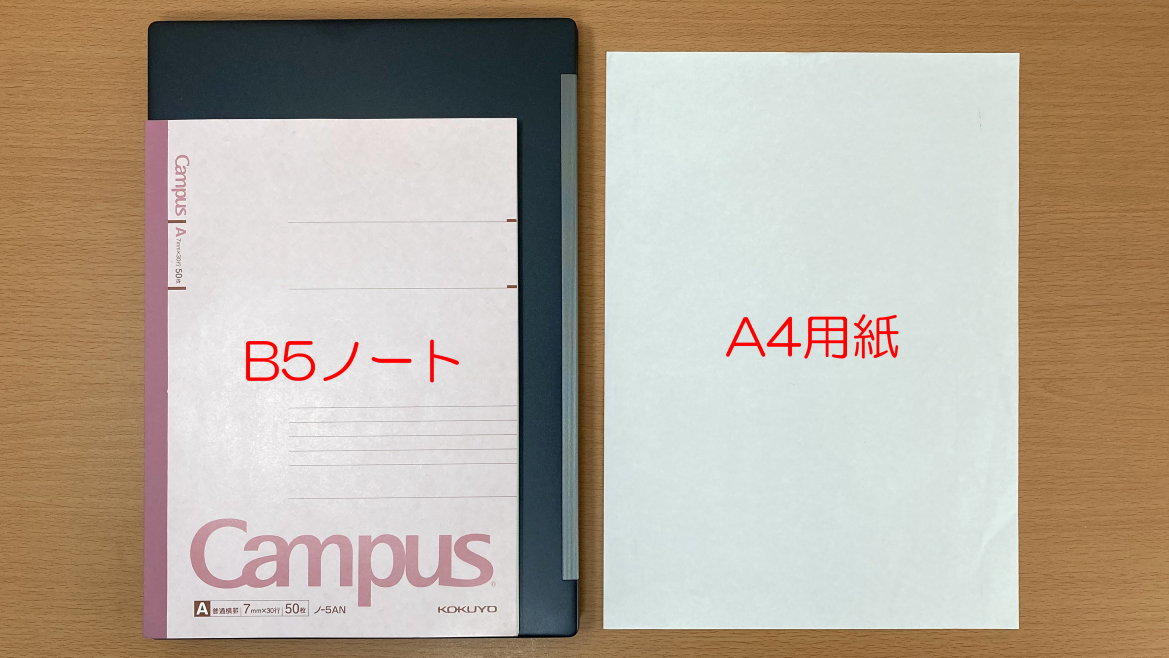

大きさはA4用紙の縦側に+1cm弱といったところで、A4書類と一緒に鞄に入れてもかさばりません。

一般的に使う角度で開いた時の左右からだと以下のようになります。

このシリーズは、ヒンジが180度開きます。タッチパネルではありませんが、視野角の広い液晶が搭載されているので、周りに画面を見せやすいです。

その際に便利なのが、dynabook 画面回転ユーティリティと呼ばれるものです。

dynabook 画面回転ユーティリティについて

通常であれば、向かい合った相手に見せやすく画面を回転させるには、機体ごとひっくり返すか、Windowsの設定内から入って画面を逆転させる必要があります。

ですが、GZ/HVならCtrl + Alt + ↑ ↓ のコマンドだけで上下を逆にして、また戻せます。覚えておけばすぐできますので、見せたい相手がいる使い方の時にはとても便利です。

この手の機能は地味なので、あまり紹介する人がいないのですが、CPUの速度が1秒、2秒、早くなるよりも人の作業が早くなる方が仕事を効率化しやすいので、知っておいて損はないです。

ヒンジの内側、右手側には廃熱口があります。100%稼働させ続けても画面側に廃熱されるだけなので、熱による不快感はありません。

ヒンジ外側には色違いのシルバーラインが走っており、dynabookロゴの輝きと共にワンアクセントとなっています。

天板やパームレストにはマグネシウム合金を採用。剛性に優れており、オニキスブルーが渋みを効かせた色合いで人気があります。

強度の面では、同じ筐体を使っている店頭モデルの dynabook G シリーズ(G9/V、G8/U、G7/U)では、アメリカ国防総省制定のMIL規格に準拠した9項目の耐久テスト(落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、振動、衝撃、太陽光照射)をクリアしている記載がありますが、GZ/HVにはありません。

同じ筐体なので事実上、頑丈さは変わりません。何しろ通すのにお金かかりますのでコスト削減の都合もあるのだと思います。

頑丈さを説明しておいてなんですが、MIL規格はモンドセレクション的なアレなので、通してない機種でも頑丈なものは頑丈です。あくまでも目安程度にお考え下さい。

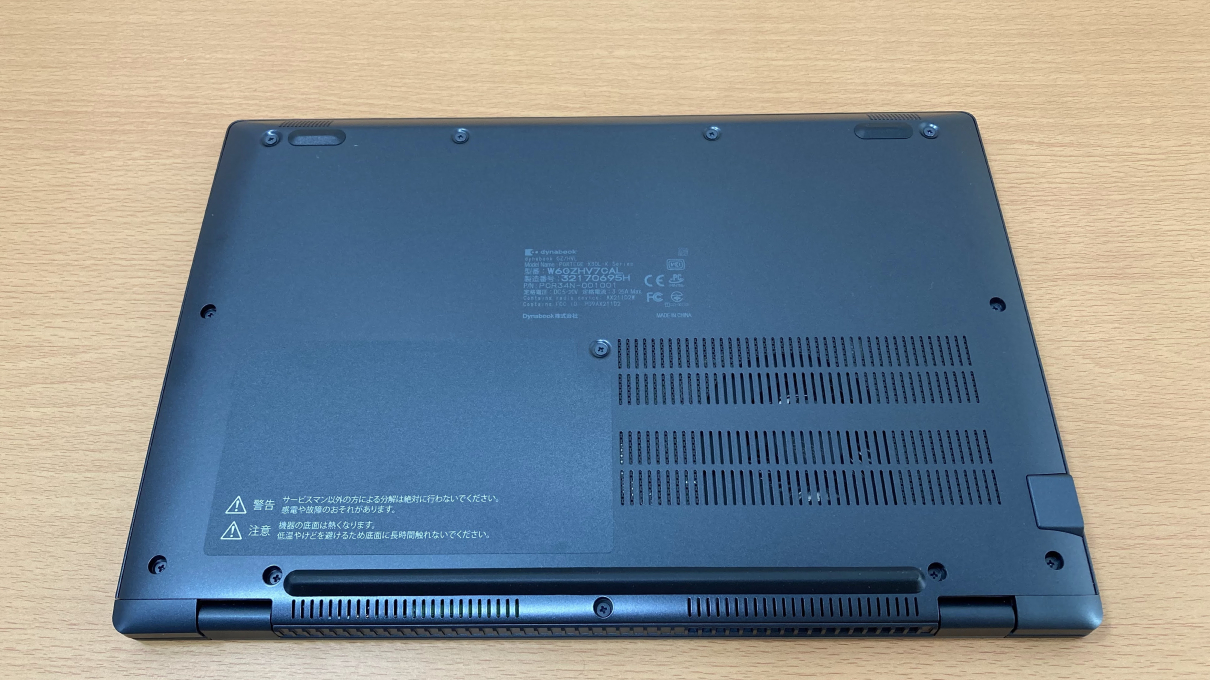

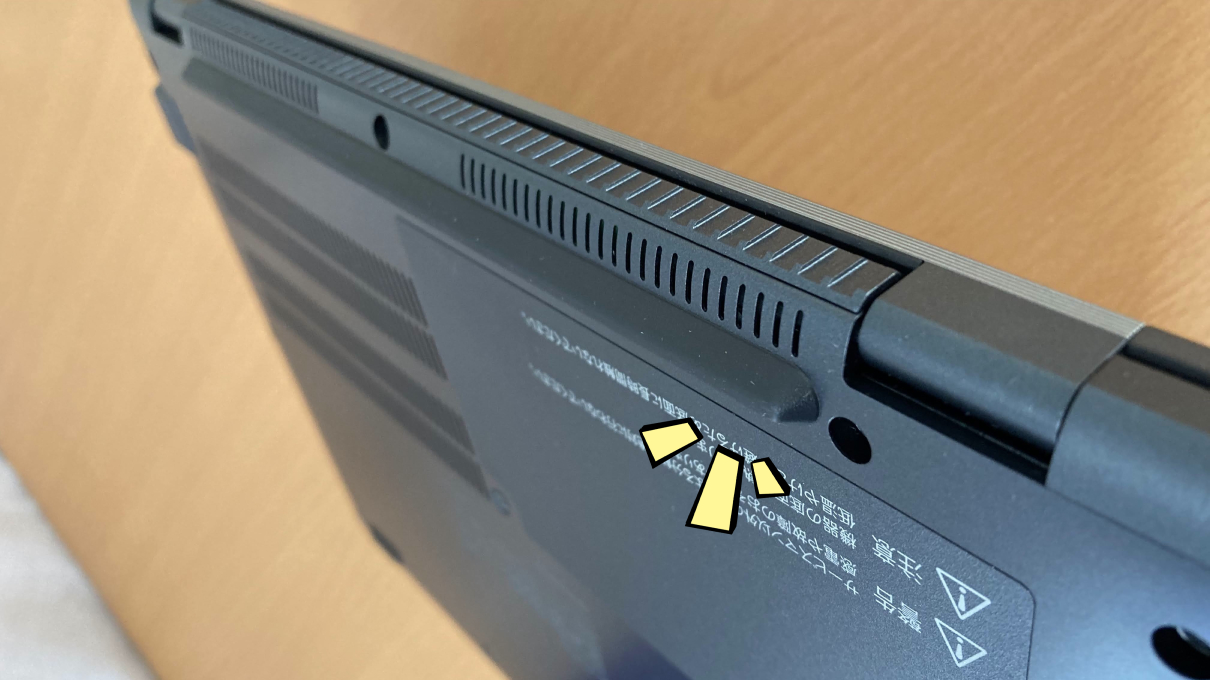

背面にはヒンジ側にラバーフットと呼ばれる長いゴム足が付いており、底面の空間を造って空気の流れを良くします。特に底面から吸気するので、膝上での作業では、その辺りを塞がないようにしましょう。

このラバーフットは持ち運ぶ際に手に持つ部分としての役割も持ちます。手の平にしっかりフィットしますので持ちやすいです。慌ただしく走り回るハードユーザーには便利なワンポイントです。

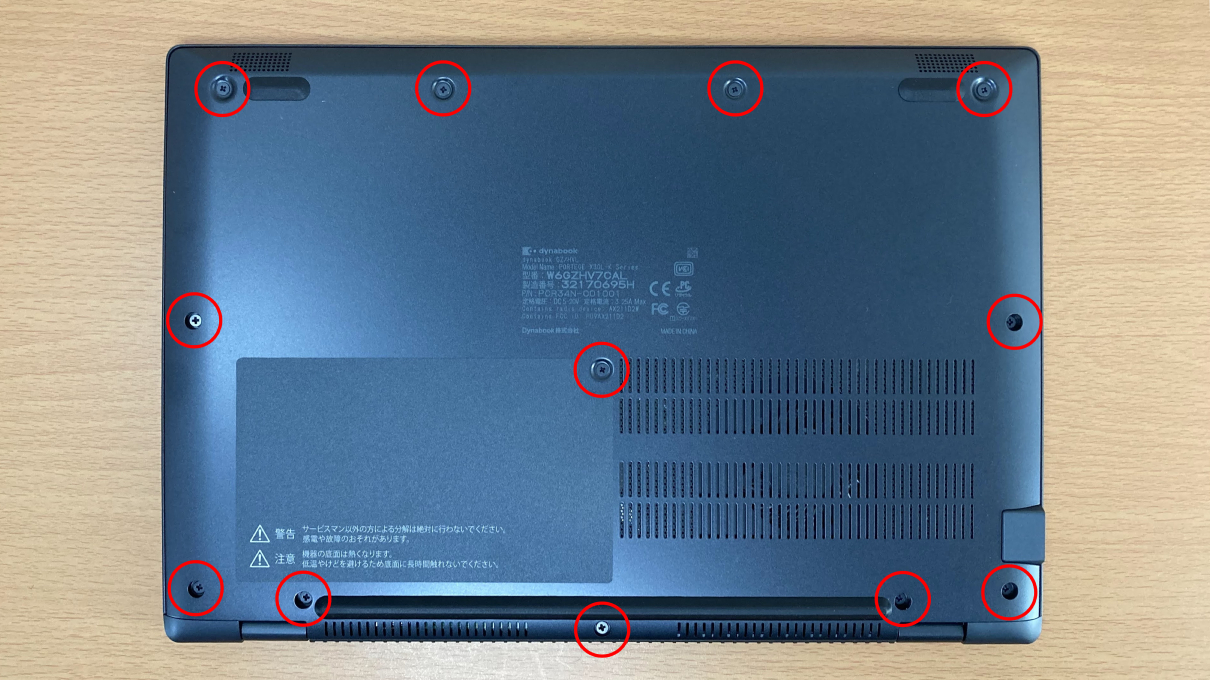

裏蓋を外すと

※裏蓋を外さない人には不要なので折りたたんでいます(クリックかタップで見れます)。

機能一覧・カメラやディスプレイ情報など

Webカメラ(約92万画素)

このカメラは顏認証に対応しています。

ディスプレイ上部のインカメラは物理シャッターが付いています。右が開け、左が閉めです。使っていない時に閉めておけば、切り忘れやハッキング対策として安心できます。

「dynabook GZ/HV」は一般的な92万画素のWebカメラを備えています。

こちらは同じ92万画素のカメラを備えた「Thikpad X1 Carbon 2018年(6th-Gen)」との比較です。色味が少し落ちますが、やや明るく写ります。画質としては一般的だと思います。

AIカメラエフェクターが付いています

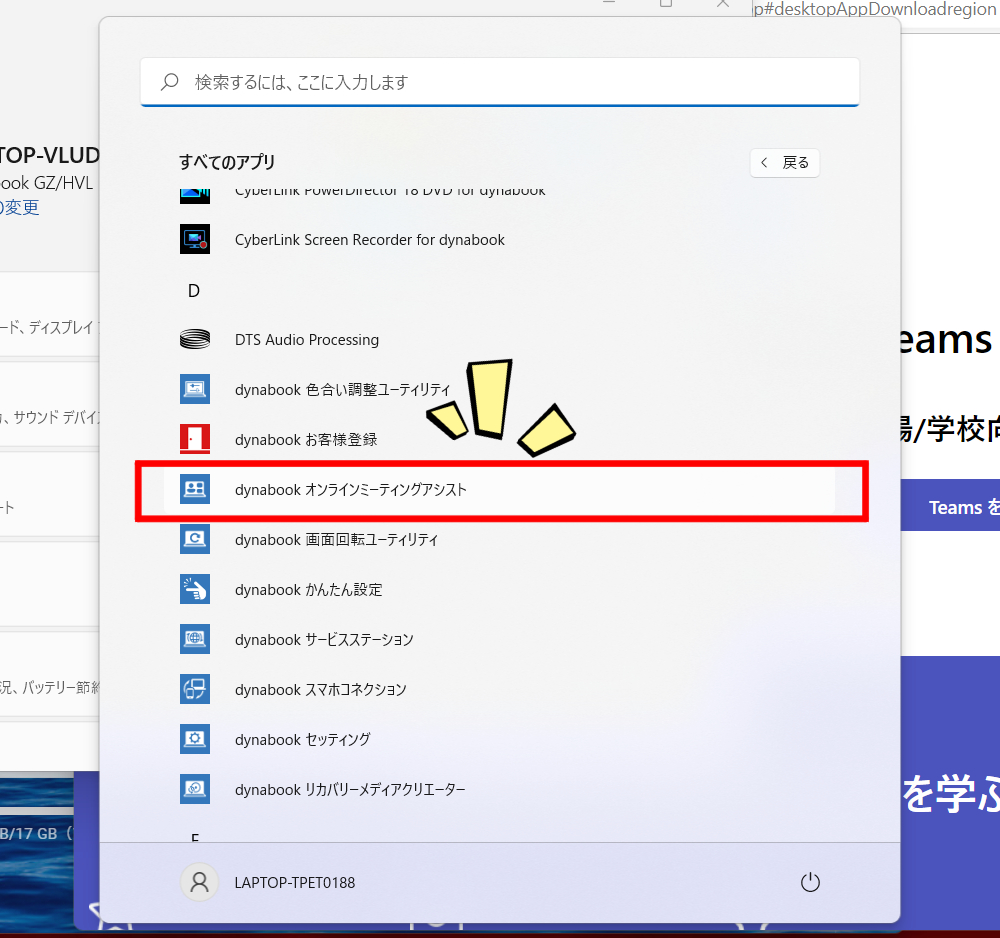

「dynabook GZ/HV」には、ミーティングアシスト機能のAIカメラエフェクターにより、明るすぎず暗すぎず適切な露出補正で整えてくれます。

この機能の凄いところは、昼間の窓際などを背景にした逆光の中でも、問題なく見やすくしてくれるというものです。

会社で急にWeb会議が始まって、会議室を抑えたいけどすでに埋まってた。仕方がなく、自分の机の上で始めようとしたら窓際の席だった。。なんてことはよくあるサラリーマンの日常です。

同様にマイクの雑音をカットしてくれるAIノイズキャンセラーは、ほぼ全メーカーで標準装備となりました。併せて使えば、強い味方になってくれる頼もしい機能達です。

「dynabook GZ/HV」では、最初から設定はされていませんでした。アプリ一覧にある “dynabook オンラインミーティングアシスト” からオンオフ設定を切り替えられますので、そちらからご設定下さい。

接続口

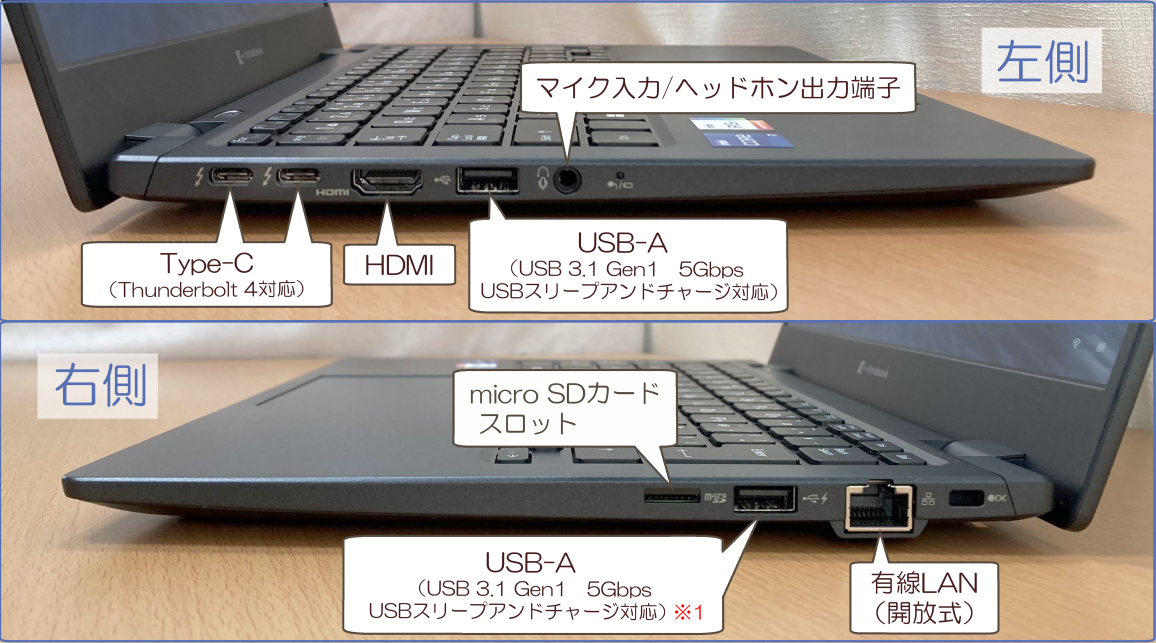

「dynabook GZ/HV」の接続口

左右にType-A を散らしつつ、解放式のLANポートを設けています。開放式だと可動部分がないため強度が高く、片手でLANケーブルを挿しやすいこともあり実用性は高いです。ただ、見栄えが良いのは開閉式の方なので、開閉式の方が使いやすいと勘違いして説明する人がけっこういます。使い比べてみるると分かりますが、開放式の方が使いやすいです。

また、仕様書では Type-A が単なるUSB3.1 Gen1 としか書いていないのですが、左右共にスリープアンドチャージに対応しています。スリープ状態にして鞄に入れておけば、スマホの充電器替わりとして使えます。どちらから挿しても問題ないので便利です。

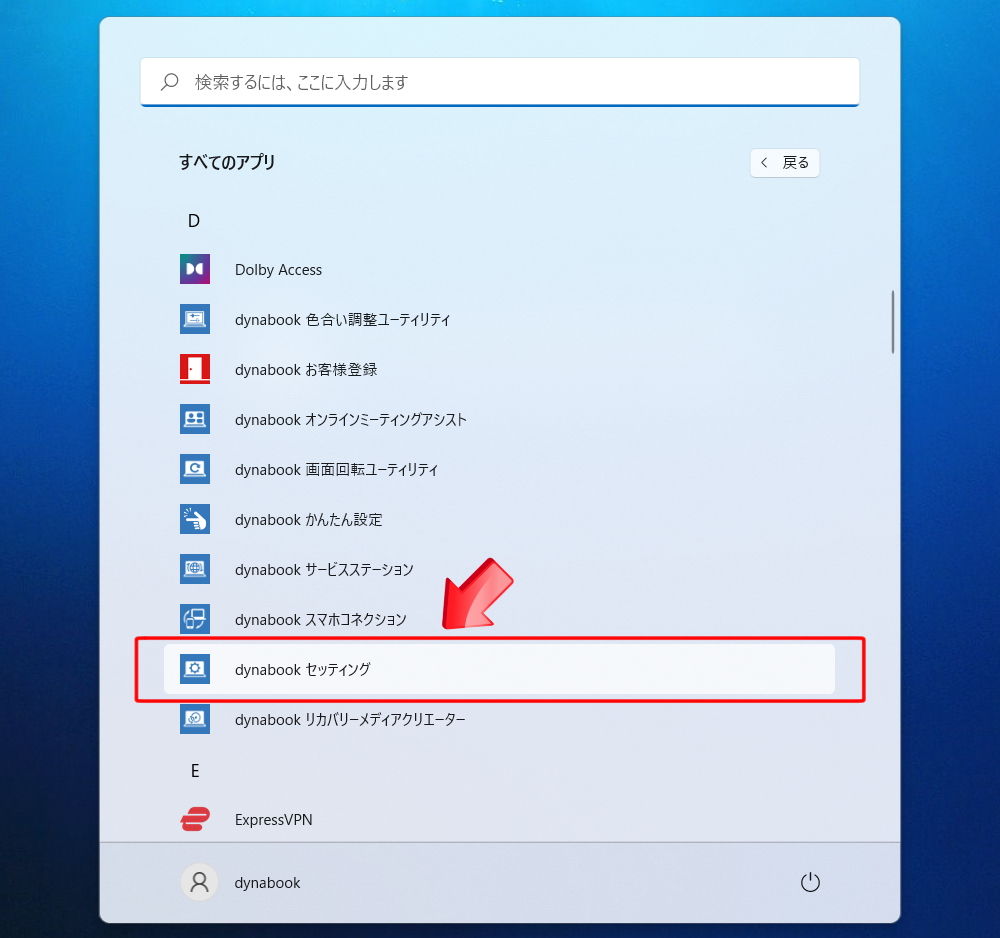

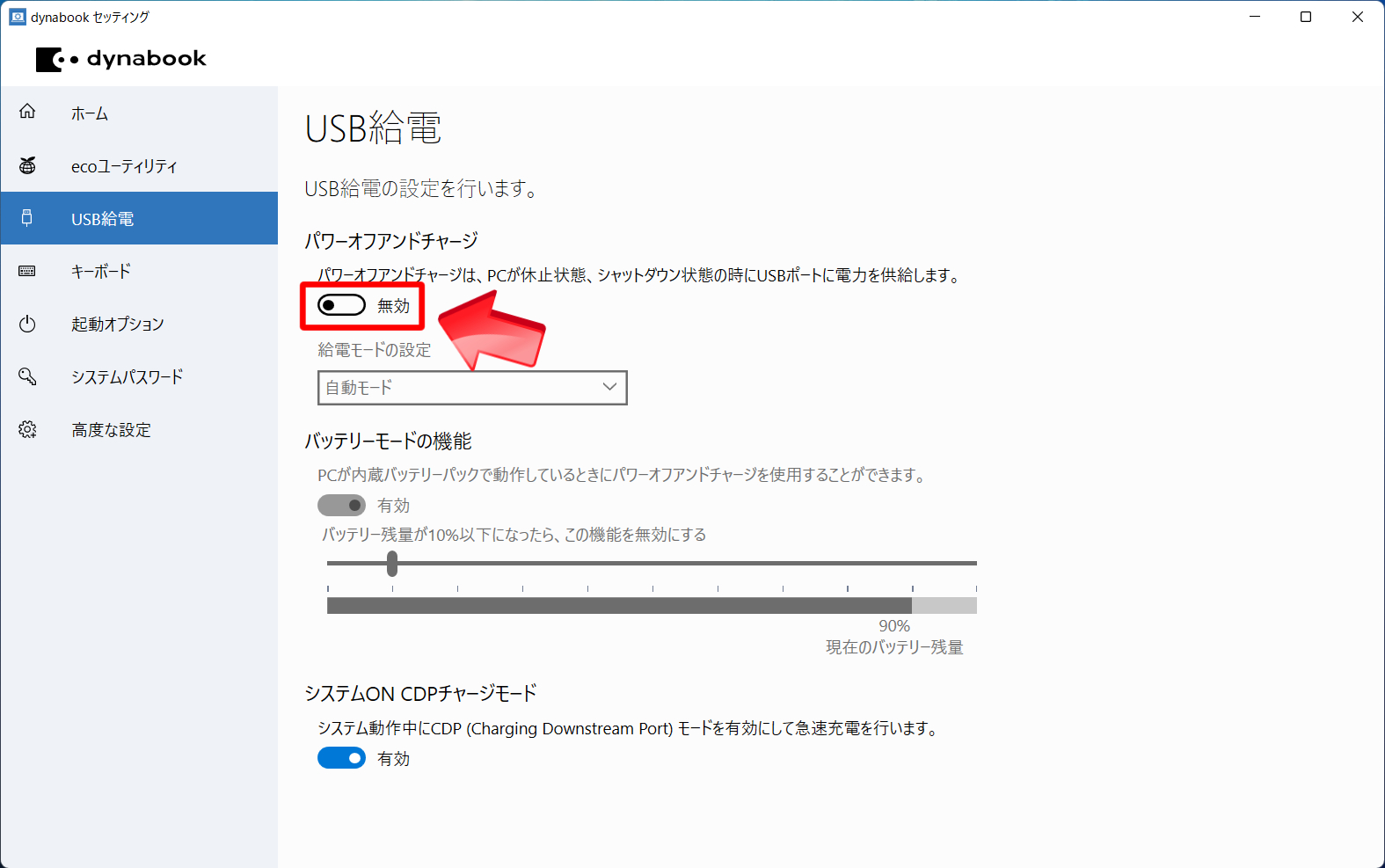

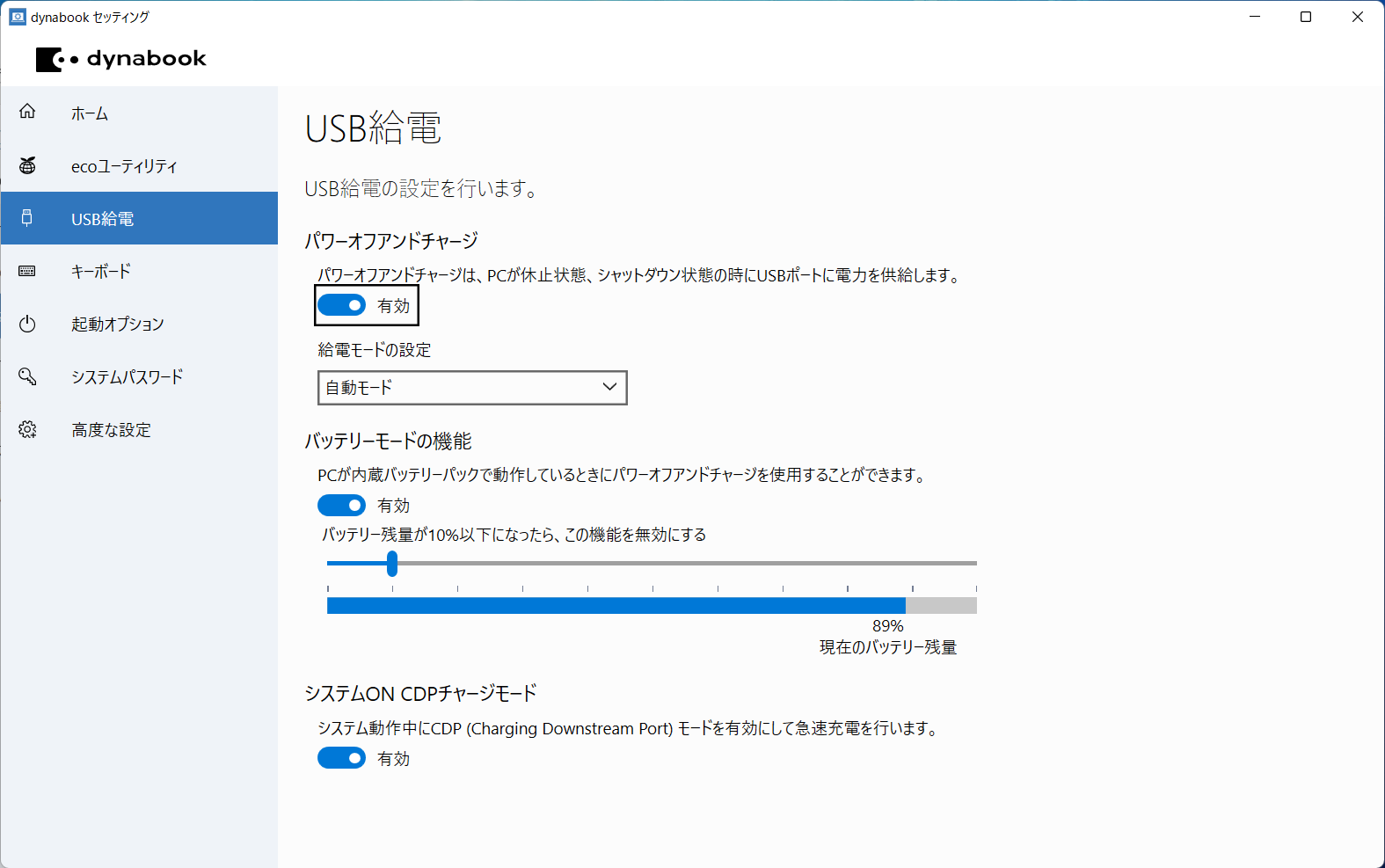

加えて言いますと、右側のType-A のUSB端子のみパワーオフチャージに対応していますが、出荷時では設定されていません。普段、スリープ状態で使うだけでなく、電源を完全に切っている状態でも、スマホなどに充電できるようにしたい方は、以下の「Dynabookセッティング(USB給電)について」の項目をお読み下さい。

※折りたたんでいます(クリックかタップでご覧になれます)。

Dynabookセッティング(USB給電)について

他、Type-C はThunderbolt 4対応となっており、高速で大容量のデータをやりとりできます。PD対応の急速充電に対応しており、ディスプレイ出力もできて便利です。

三枚モニターを試してみた

「dynabook GZ/HV」でType-C経由で三枚モニター出力してみた様子

「dynabook GZ/HV」のType-CはThunderbolt 4対応でディスプレイ出力できます。

テレワーク需要が増えてきた昨今、3枚くらいのモニターに出力して作業環境を整えたい人は一定数、いらっしゃると思います。もちろんデスクトップもオススメですが、いざという時に動かせるようにしておくならノートPCで対応できる機種を購入しておくに越したことはありません。

アルパカが試したType-Cの変換アダプタ

エレコム製「DST-C09BK」と、mreechan(実はHuawei)製「ASIN:B07X659B4Z」、及び GADEBAO製「GADEBAO 3-IN-1」で確認してみました。

結論、エレコム製、GADEBAO製のいずれでも安定した挙動を確認できました。

ACアダプタについて

ACアダプタの型番は「PA5352U-1ACA(リンク先は互換アダプタです)」、長さは175+50=225cm。重さは252g。定格電力は65Wとなっており、メガネケーブルは国内向けの125V用でした。この型番はdynabookのモバイル機では広く使われているものです。

ダイレクトの GZ/HV のOSが Homeモデルを選ぶと、Type-Cで給電するACアダプタが2個入っているという、嬉しい特典付きになっています。これは前回のGZ/HUでも同様で、そのまま継続されています(カタログモデルでは一つだけです)。

職場と自宅など、よく行く場所に置いておくと、どちらでも充電できて便利です。ただ、持ち歩く場合には、もう少し軽め、小さめのPD対応Type-C充電器がオススメです。「dynabook GZ/HV」は試した限り、18W以上のPD対応Type-C 充電器で全て対応できました。警告ポップアップなども出てはいません。

ただ、元々の定格電力が65Wということもありますので、充電速度のことを考えるなら65Wのものがオススメです。

「dynabook GZ/HV」の互換アダプタ |

|||

|---|---|---|---|

| 使用 | PD対応 電力 |

メーカー | 商品型番 |

| 〇 | 18W | cheero | CHE-324 |

| 〇 | 20W | AUKEY | PA-F3S-WT(White)、PA-F3S-BK(Black) |

| 〇 | 30W | Proulx | GAN-65(White)のUSB-C2 |

| 〇 | 45W | Anker | PowerPort Atom III Slim (Four Ports) |

| 〇 | 65W | Proulx | GAN-65(White)のUSB-C1 |

※ケーブルは全て「Anker PowerLine III USB-C & USB-C 2.0 ケーブル (0.9m) 超高耐久 60W PD対応」を使用しました。

以下、単ポートで65WのPD給電に対応しているType-C充電器の代表例です。コンパクトで120gで済み、30Wと60W、Type-Aの充電口がそれぞれあるので、スマホとPCなど同時に充電できて便利です。

バッテリー

Youtubeの連続再生時間は、残量20%になるまでが5時間43分で、以後はデフォルト設定の節約モードに入りましたので、動きは悪くなります。そのままで稼働させると、最終7時間2分まで稼働し続けましたが、実利用として使いやすい時間を考えるなら約6時間30分までが現実的なところです(当記事の性能表についてもそのように表記しています)。

※輝度50%、音量40%で、電源設定:バランスにて、ライブ映像を流し続けた時のバッテリーの持続時間になります。

もちろん、輝度を抑えたり、Officeワークでの軽い使い方に終始するようであれば、もっと時間数は伸びます。特に400cdを超える明るい液晶をしているため、実際にはもっと控えめな設定にしても良いと思っています。こちらではあくまでも厳しめにテストした結果を掲載しています。

IGZOを採用しているため、静止画の表示では消費電力が大幅に低くなることを考えれば、事務用途でのオフィスワーカーにとっては10時間近くまで伸びると思いますので、そうした使い方の人には特に向いています。

充電速度は以下の通り。残量1%時に電源をオフにした後に給電開始した後の割合になります。充電速度自体は旧来機よりも早くなりました。

dynabookの謳う “30分お急ぎチャージ” では30分で40%と言っていますが、実測では50%近くまでできています。

| 30分 | 60分 | |

|---|---|---|

| 65W純正AC給電時 | 49% | 72% |

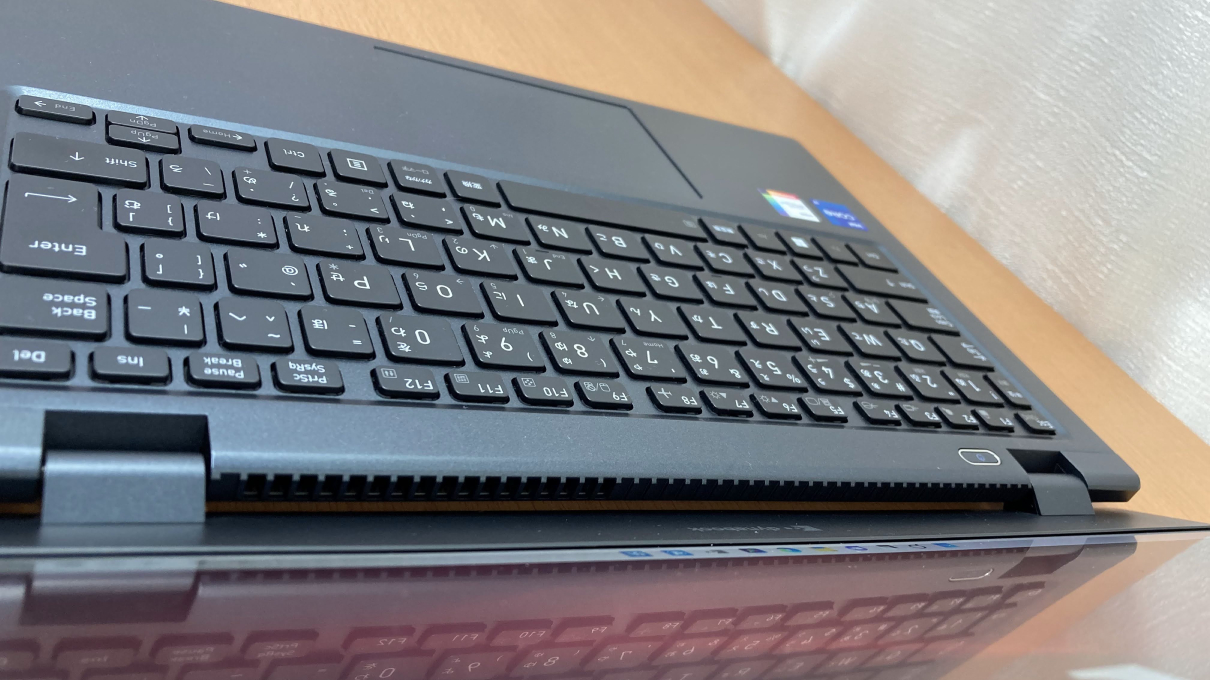

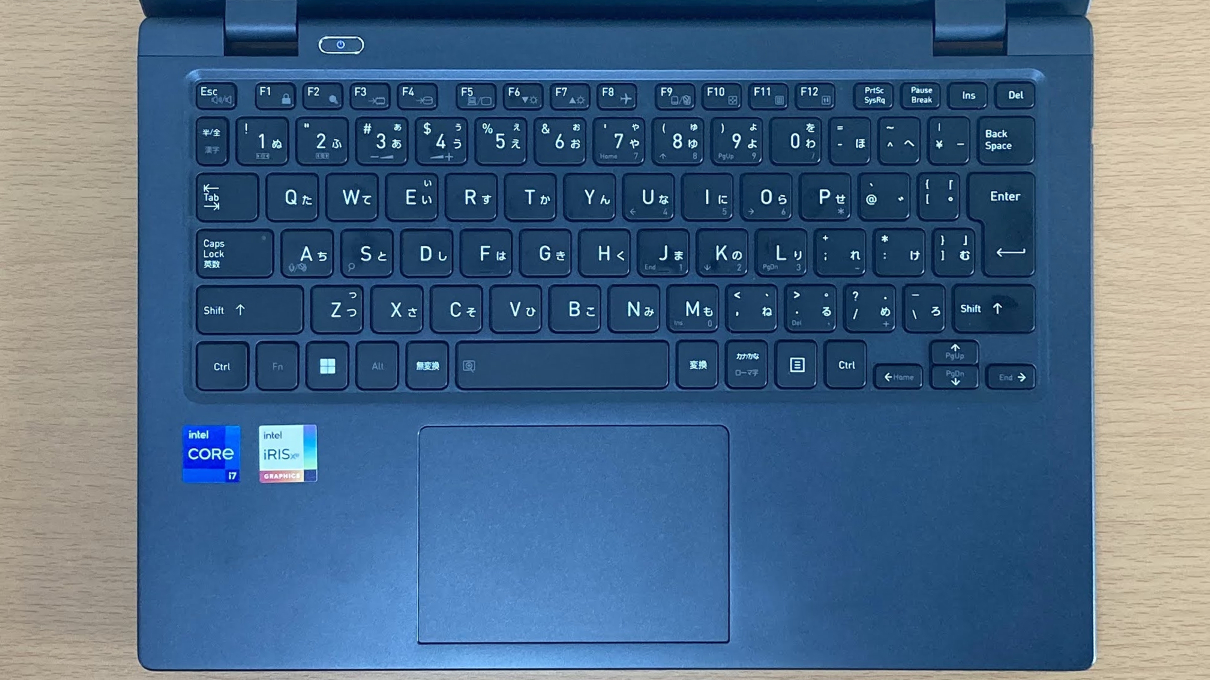

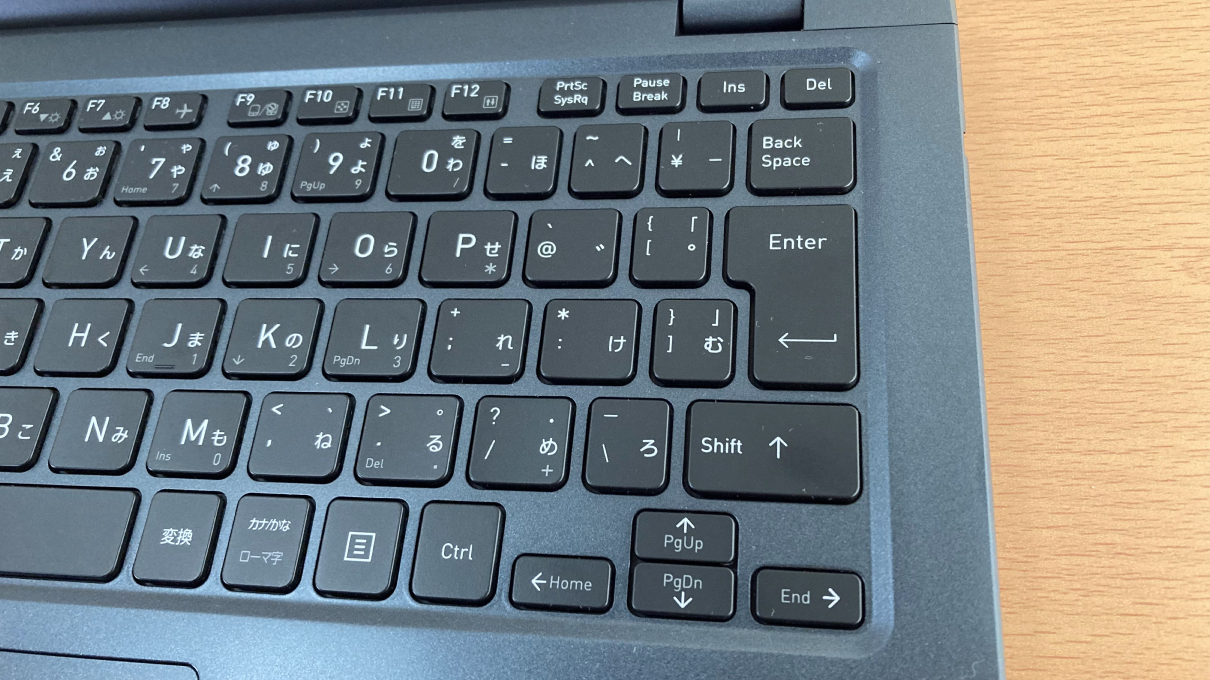

キーボード

縦横ともにキーピッチ19mm、キーストロークは1.5mm。

打鍵感は一般的な打ち心地で良い感じです。

dynabookのキーボードは何度もご紹介してきましたので、基本的には同様のご説明が多くなります。

まず、左上にある電源ボタンは指紋認証になっていません。それっぽく見えますが「dynabook GZ/HV」の場合、生体認証は顏認証のみ対応です(上位機種であるRZシリーズですと指紋認証も付いてきます)。

Enter キーの上にBackSpace キー、その上には Delete キーの鉄板配置。

逆T字の左右上側に空間を造っているので、手元を見ないでカーソル移動し続けられます。出先でマウスが使えない場面でも速度を落とさず操作し続けることができる機体は重宝します。

基本的にスタンダードな使いやすいキーボードです。しっかりと打ち込める打鍵感の良さを求めるなら富士通製かThinkpadがオススメですが、「dynabook GZ/HV」のそれもストローク1.5mmでしっかり打てますので悪くない打ち心地です。

難点を挙げるとすると、やはりバックライトキーボードが付いていないこと。

暗い部屋でプロジェクターに繋げてプレゼンや、ご家族の寝静まった部屋でこっそり使う時など。そうした用事がないようであれば気にするところではありませんが、必要な方はUSBライトと併用するか、別の機種がオススメになります。

同じdynabookであれば「dynabook RZシリーズ(2022)」や「dynabook VZシリーズ」が対応していますが価格が上がるか、11世代Coreになります。逆に安くする方に考えるなら「Pavilion Aero 13-be」などですが、キーボードに癖があります。いずれも一長一短です。

また、今後の開発に向けてメーカーサイドに向けて話をするなら、という話ですが、機体の端までの距離が少しありますので、そうした空間をなくして、キーボードを広々と使える造りにできるなら、特殊キーを広げることによって、さらに使いやすくなると思います(もちろん、無理にコスト高になるくらいなら、このままの方が良いです)。

ディスプレイ:非光沢の16:9液晶 1920×1080

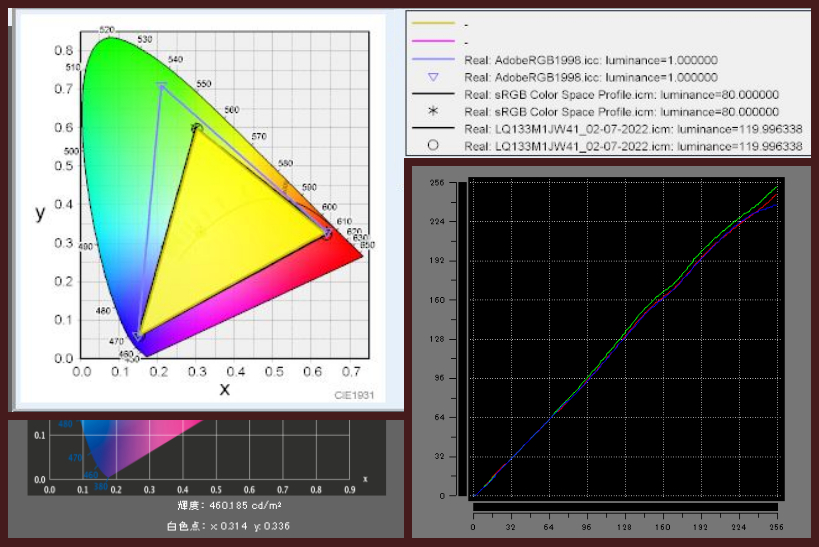

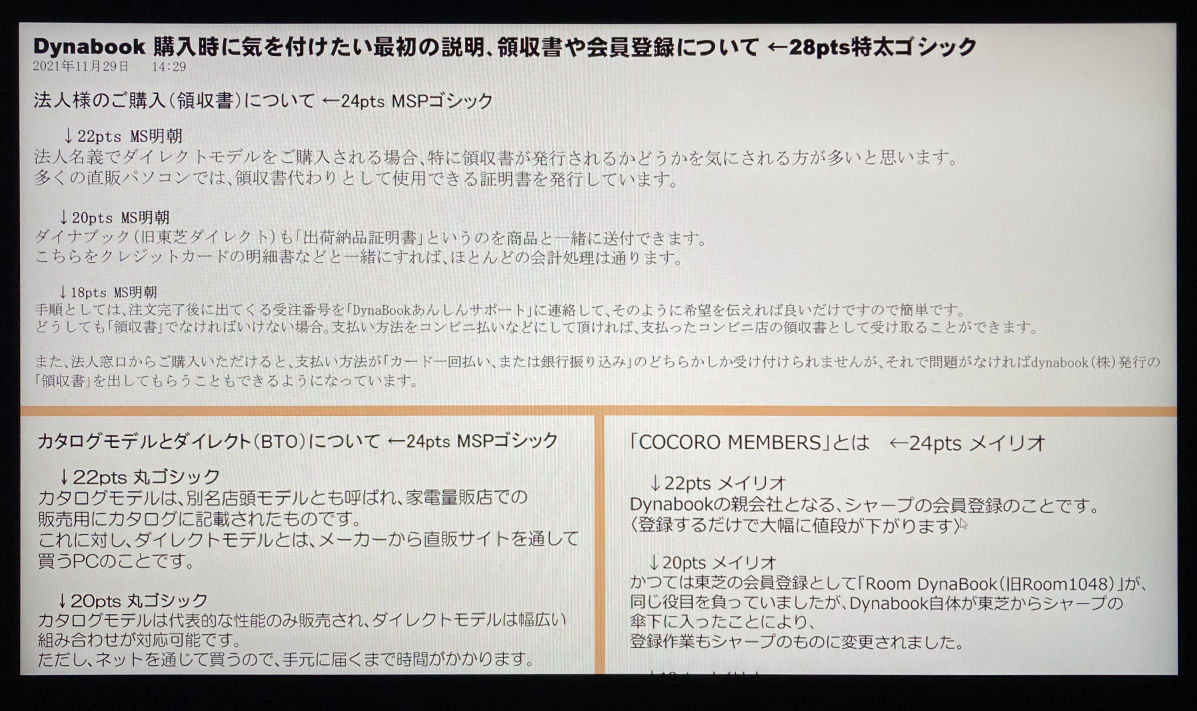

「dynabook GZ/HV」の液晶パネル「LQ133M1JW41」:Color ACの色度図、i1Display Proによる輝度測定、LUT表示

※液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製

輝度は460cd/㎡と一般的な明るさで、色域はsRGBカバー率が96.6%。Adobeカバー率が71.6%。

赤青緑のLUT表示(別名ガンマ補正曲線)を見ると、輝度が落ちた時に若干強めに色が出る液晶です。前回のGZ/HU(2021年モデル)では、末尾が64に進化して色バランスが一定したものだったのですが、今回はコストの兼ね合いからか41に戻りました。

LQ133M1JW64 → LQ133M1JW41

輝度は460cdをキープ。太陽光の下でも見やすい液晶を備えています。非光沢液晶ですので、光源がどこにあるのか分からない外出先でも使いやすいです。

欲を言うなら、という範囲ですが、ここまで揃っているのであればアスペクト比(縦横比率)がRZと同じ16:10になって欲しかった、というところです。

次にモニターの視野角の広さを確認します。

「dynabook GZ/HV」のディスプレイ・正面から(文字)

「dynabook GZ/HV」のディスプレイ・上から(文字)

「dynabook GZ/HV」のディスプレイ・横から(文字)

写真でも確認できますが、かなり斜めから見ても文字を読むことができます。これならどの角度からでも見やすく、使いやすい液晶と言えます。

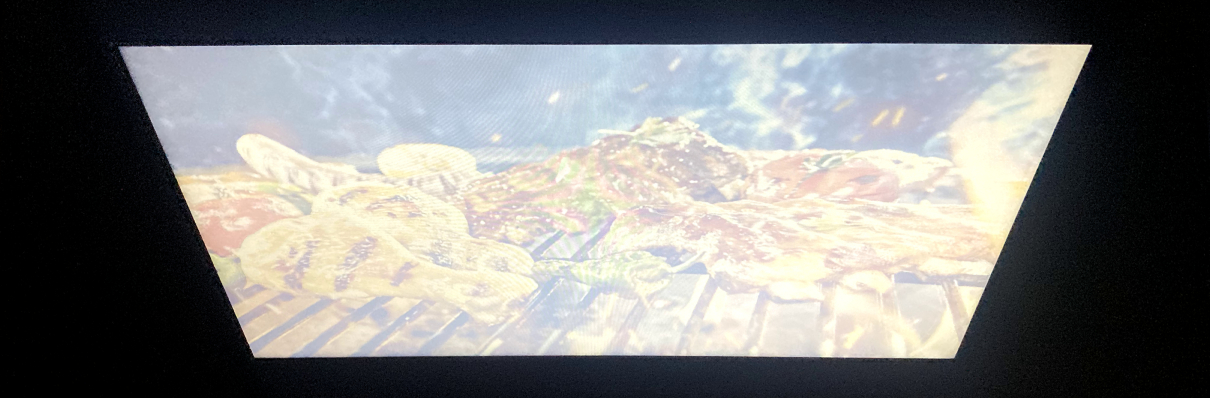

次にディスプレイの見やすさ、視野角の広さを確認します。

普通に見て綺麗な液晶です。写真、動画を楽しむ分にも問題ありません。

IGZOパネルの見やすさは折り紙付きですが、視野角の広さがその裏付けです。やはり、どの角度からでも色あせしづらく、お肉が美味しそうに見えます。

内部性能について

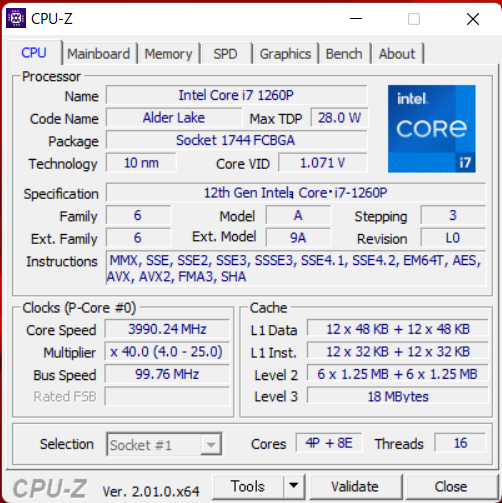

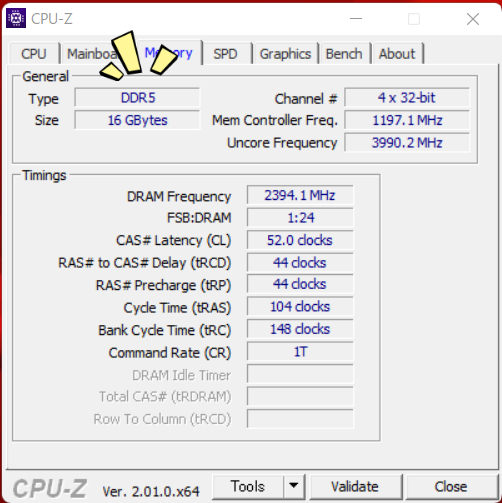

今回、アルパカが調べたのは「dynabook GZ/HV」(W6GZHV7CAL)のCore i7-1260P搭載機になります。

Windowsの更新が入らない状態で、立ち上げにかかる時間は約12.8秒でした。

性能を調べた結果、まとめ

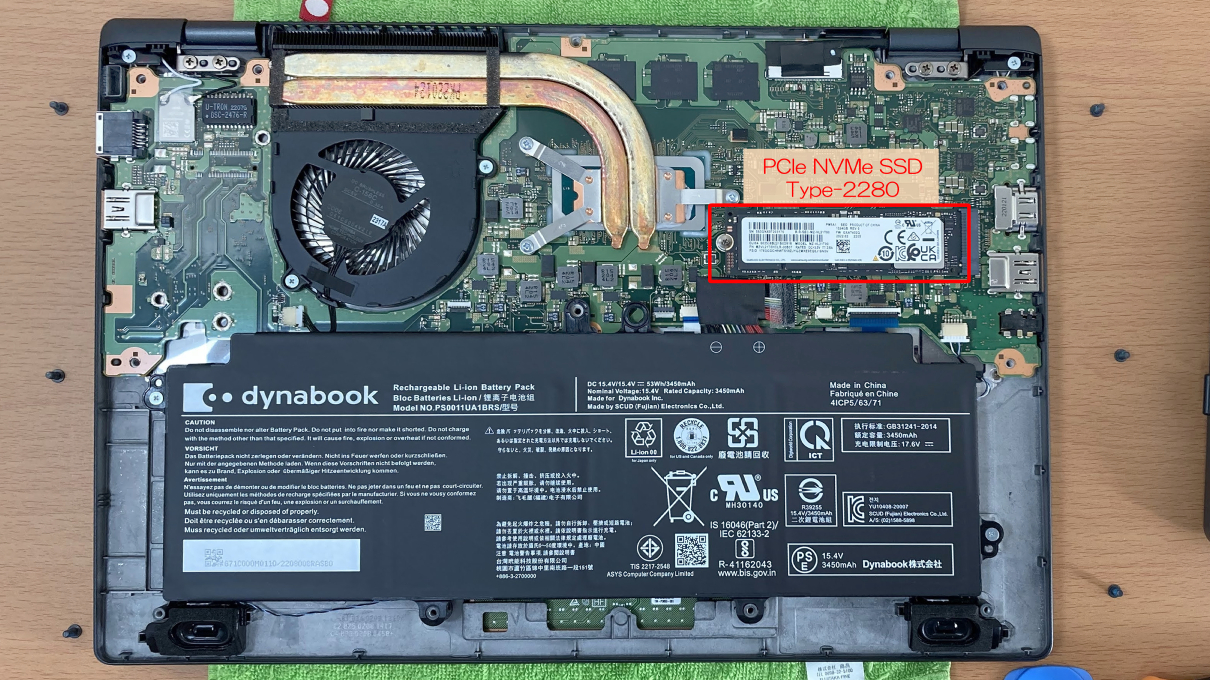

メモリはオンボードで交換不可ですが、いずれも最新のLPDDR5-4800対応の16GB、クアッドチャネルで早いです。後述していますが、ストレージも良いものを積んでいます。期待通りの良いパフォーマンスを確認できました。

ただ、セッティングによるものか、Intel ドライバーの最新更新によるものかは分かりませんが、意外と今回調べた方がシングル性能が大きく伸びており、マルチはそこそこ、という結果です。どちらを使っても使いづらいということはまずありませんが、普段使いでのよりタイトな即応性を求めるなら、今回調べた「dynabook GZ/HV」の方が向いている、と言えます(または、最新のドライバ更新によるものなら、GZも同様にシングル性能が強くなることが考えられます)。

※念のため、第12世代Core『アルダーレイク(Alder Lake)』の最新ドライバ更新方法はこちらです。

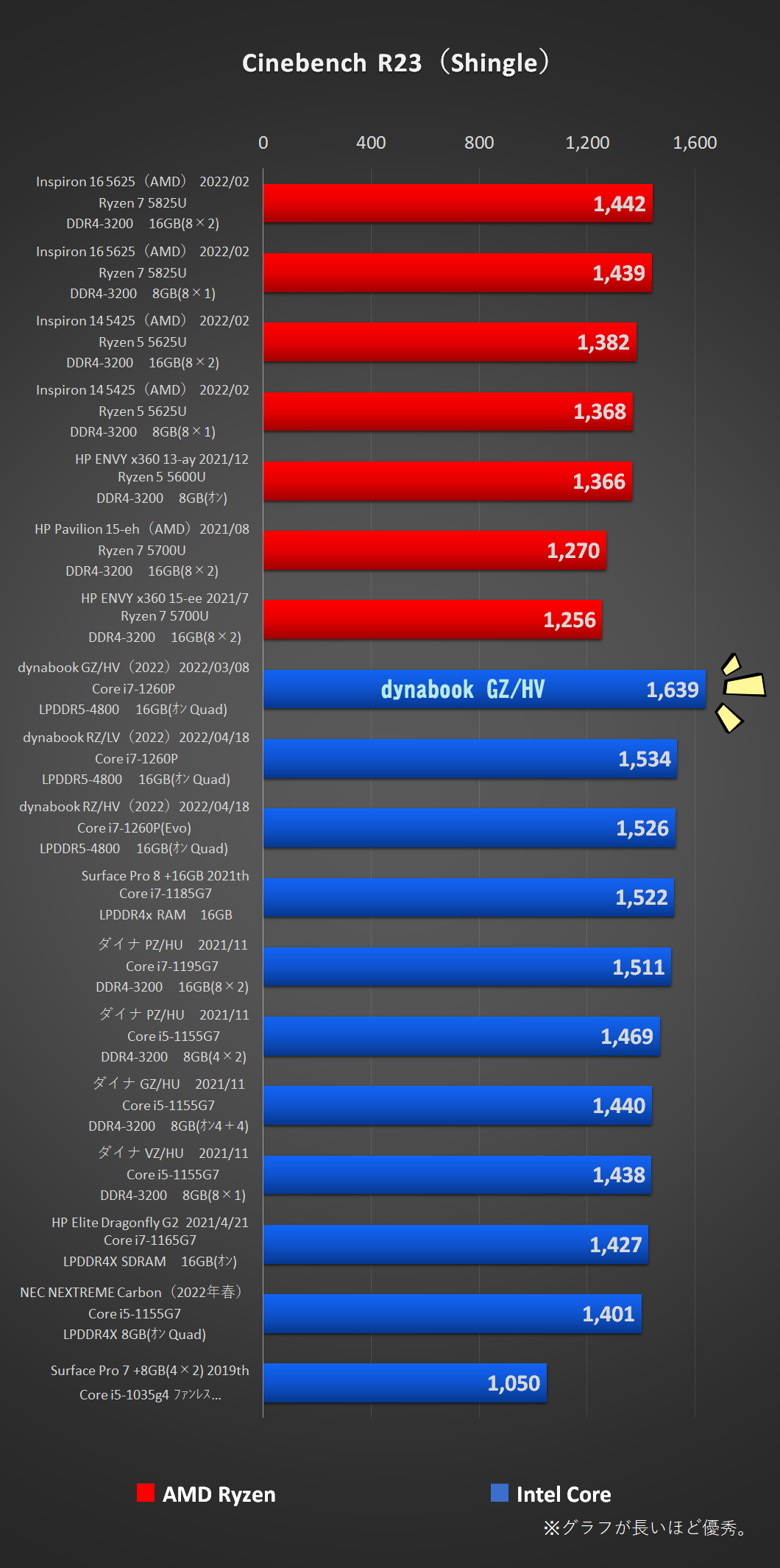

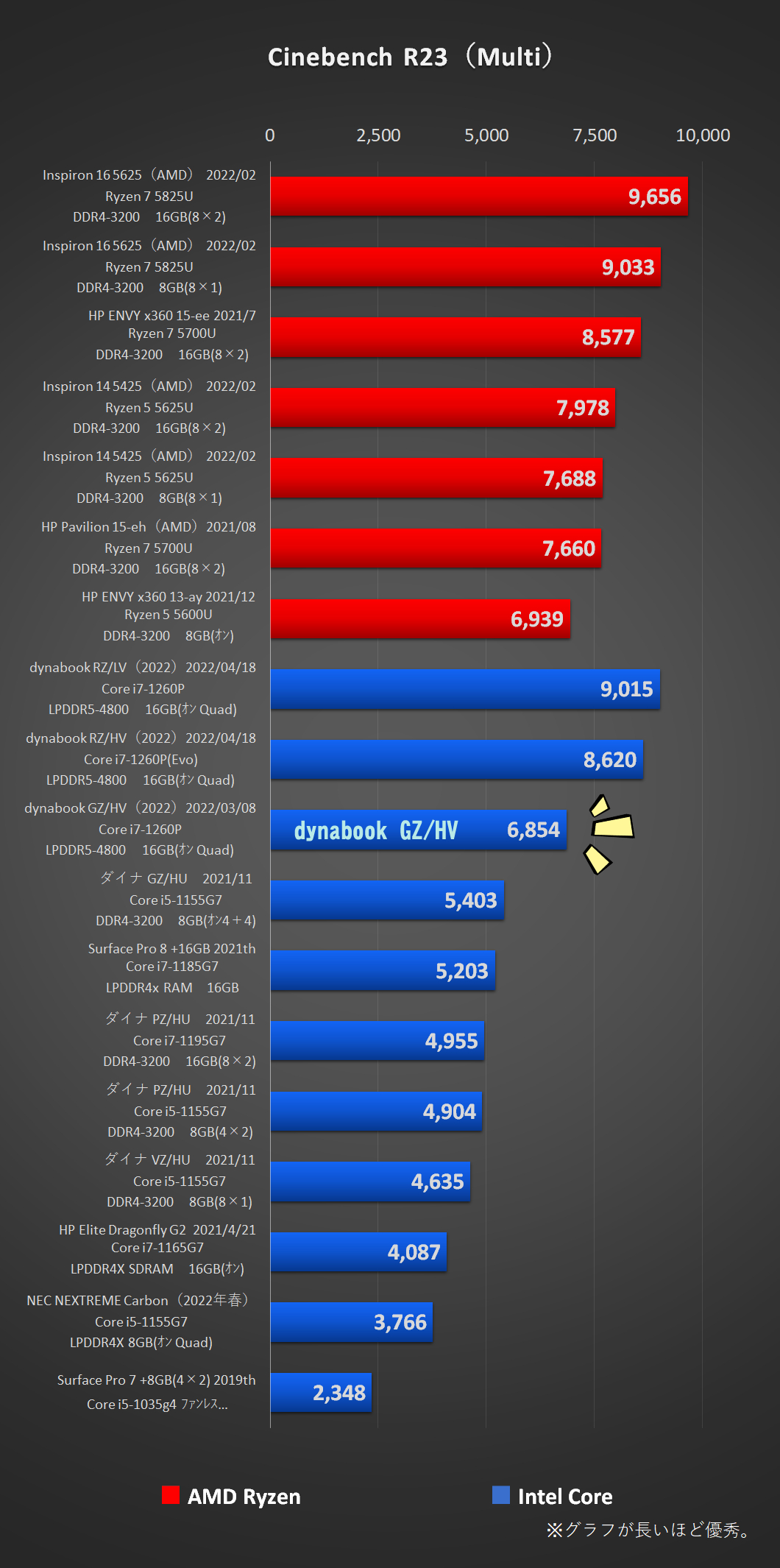

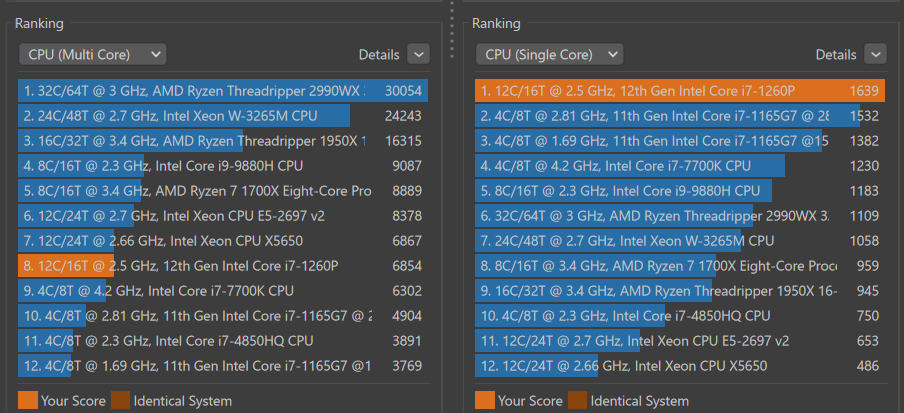

CinebenchR23

Single Core 1639 pts

Multi Core 6854 pts

850gに満たない小さな機体でシングルコア性能が1639という、素晴らしい数値を出してくれました。普段使いでは太鼓判を押せる性能です。Ryzen 7 5825U より200近く上を行くスコアでモバイルプロセッサーの先駆けとなる性能と言えます。

ただ、見て頂くと分かる通り、マルチコアはそれなりのところになりました。「dynabook RZシリーズ(2022)」では同じプロセッサーでも、マルチ寄り。「dynabook GZ/HV」ではシングル寄りです。

以前の記事にも書きましたが、どうも第12世代Core『アルダーレイク(Alder Lake)』は、ドライバの更新によって、またはメーカー側のセッティングによるものかもしれませんが、数値が変わりやすい傾向があります。

ベンチマークもいまいちアテにならない数値になることが多く、説明しずらいのですが、実測で挙動を測ると好タイムを出すことから、性能の高さは確かなものです。

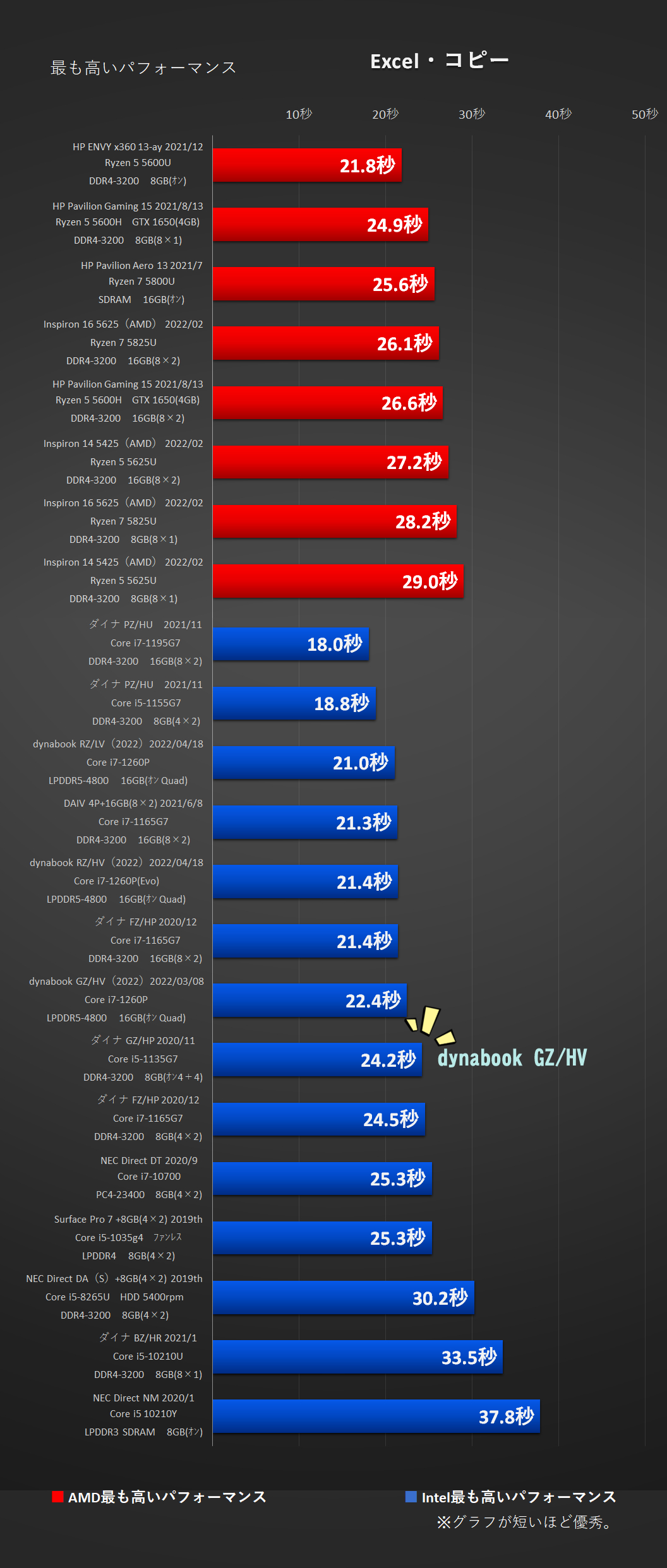

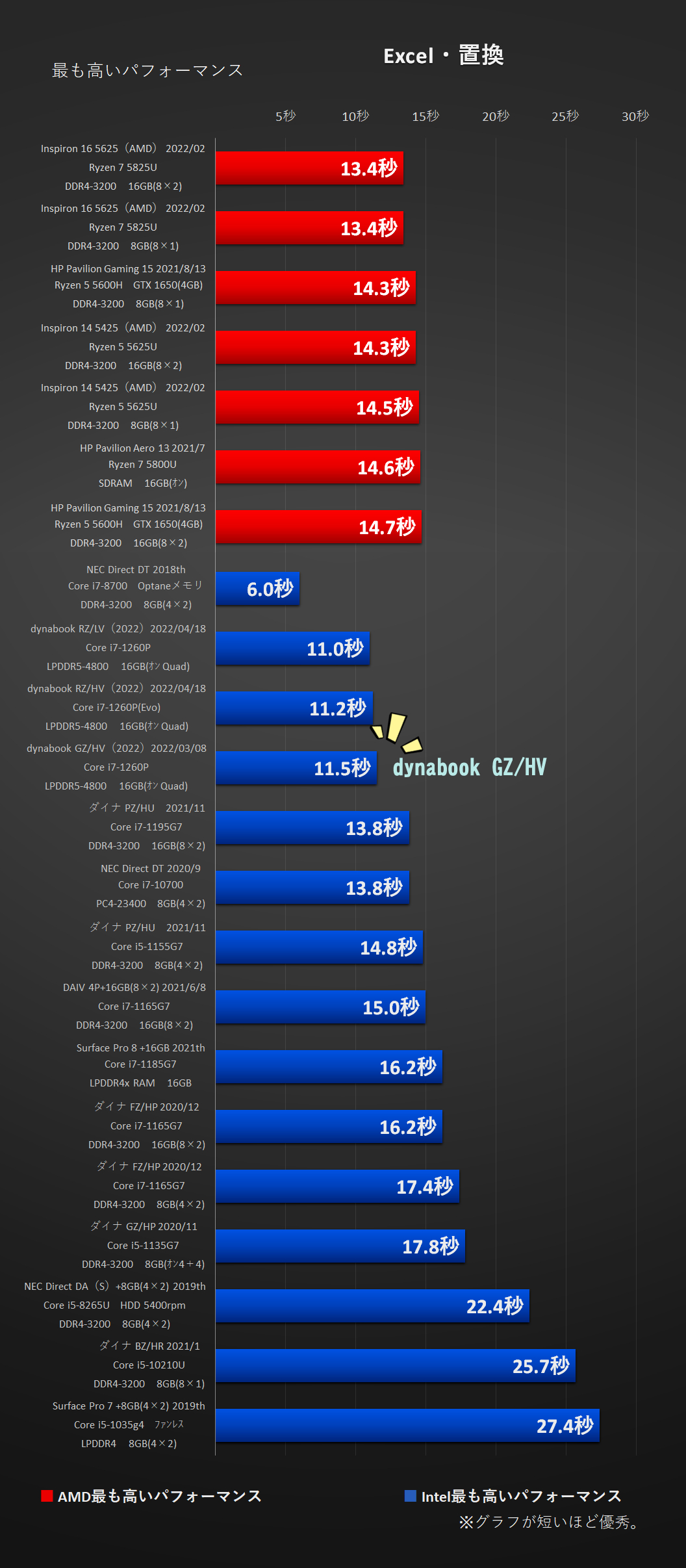

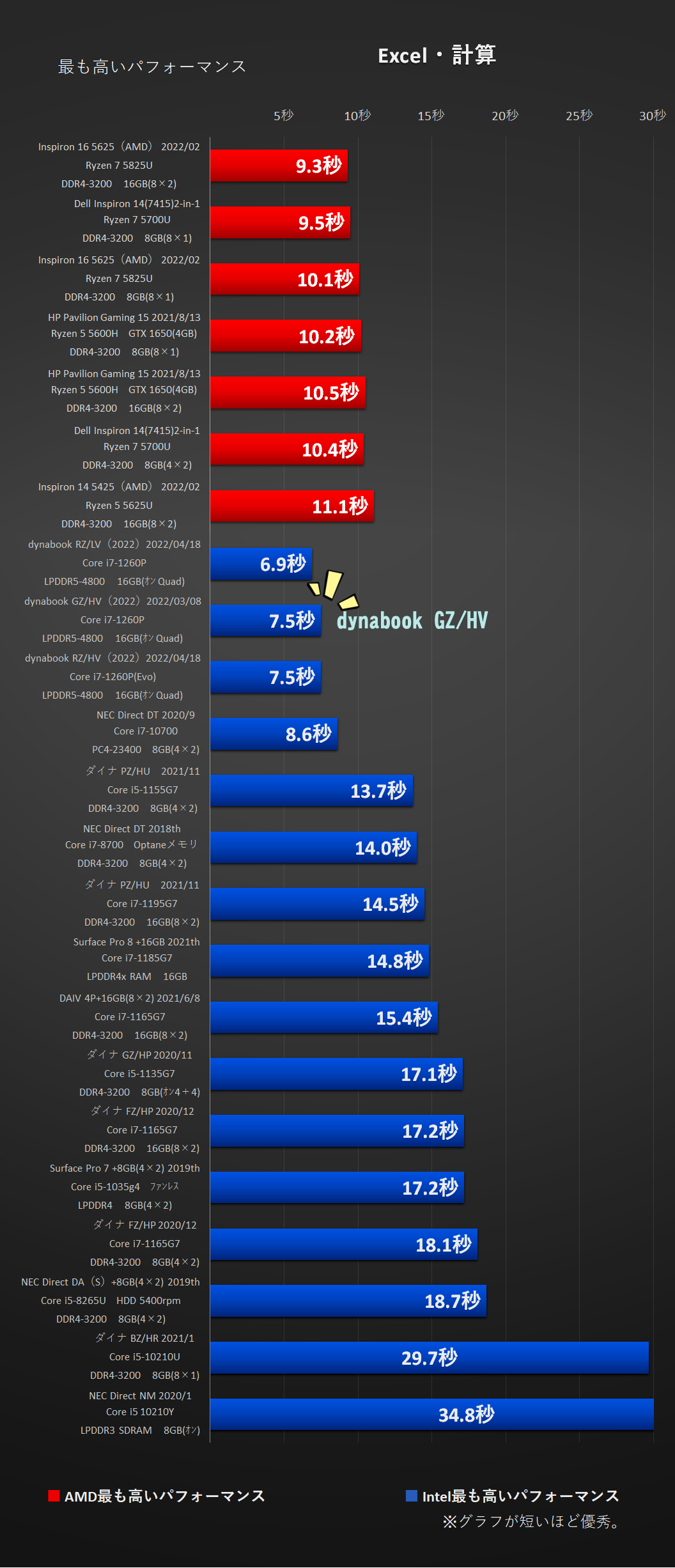

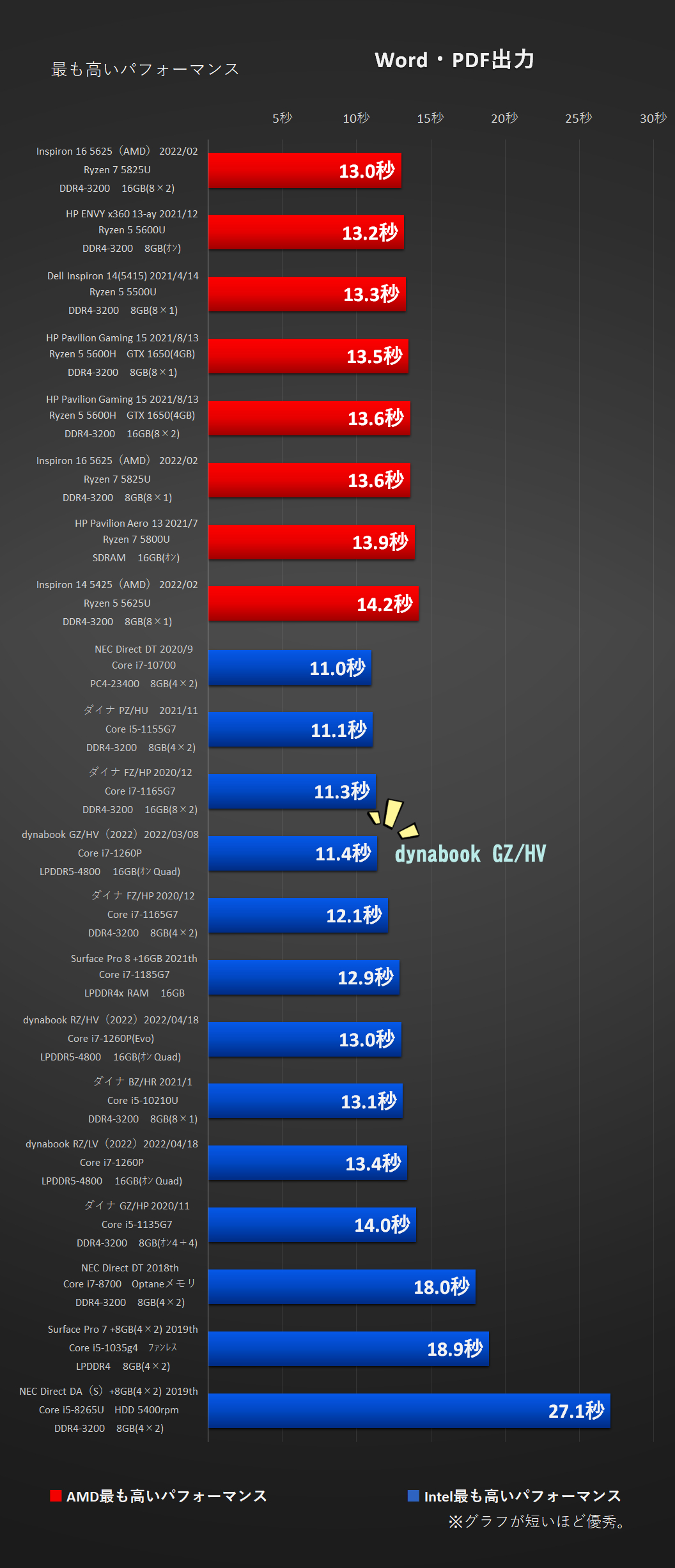

以下、Officeワークでの実測値をグラフ化したものです。

Office ワークの挙動グラフ

計測には31MBのExcelファイル(食品物産のダミー販売ファイル)を使用しています。

一つのシートに31407行、673445セルに数字、文字が入っているものをコピーした際、クリップボードに取り込み終わるまでにかかる時間を計測しています。

78470件の9文字ずつの置換作業に変換した際にかかる時間を計測しました。

※計測数値に誤りがありました。実際には上記の通り、11.5秒ほどです。大変、申し訳ございませんでした。

128000回分のVLOOKUPと、184000回分のSUMIFS(3つの条件)を一度に計算させたときにかかった時間を計測しました。

当サイトの記事を一つ分まるっと、Wordにコピペ保存したものをPDF化して、かかる時間を計測しました。約60MB(48748文字)になります。

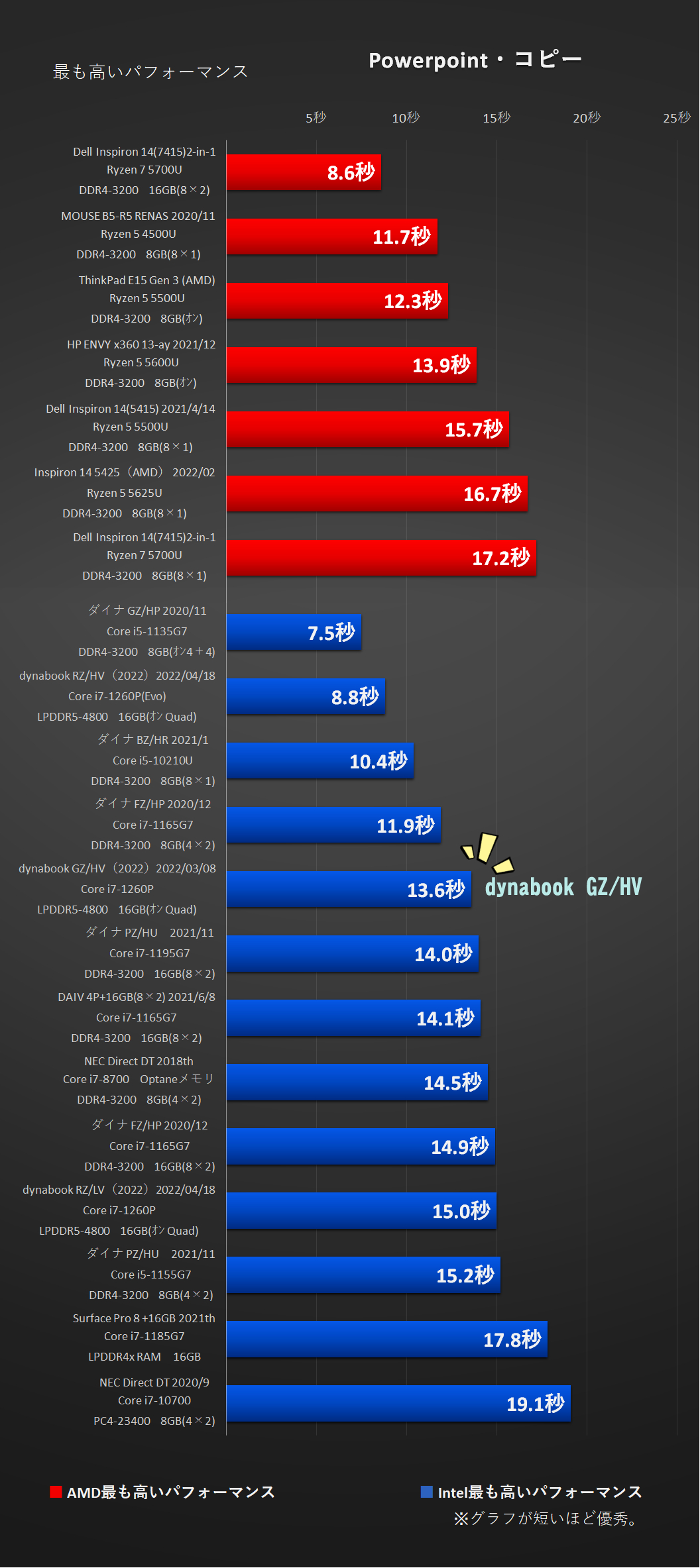

50.5MBのダミー商談資料内にあるスライド200枚をコピーした際にかかる時間を計測しました。パワポの場合、クリップボードに取り込むよりも張り付ける方が負担が大きいので、そちらのみ計測。

張り付けコマンド後に最終スライド400枚目までプレビュー表示が出るまでの時間になります。

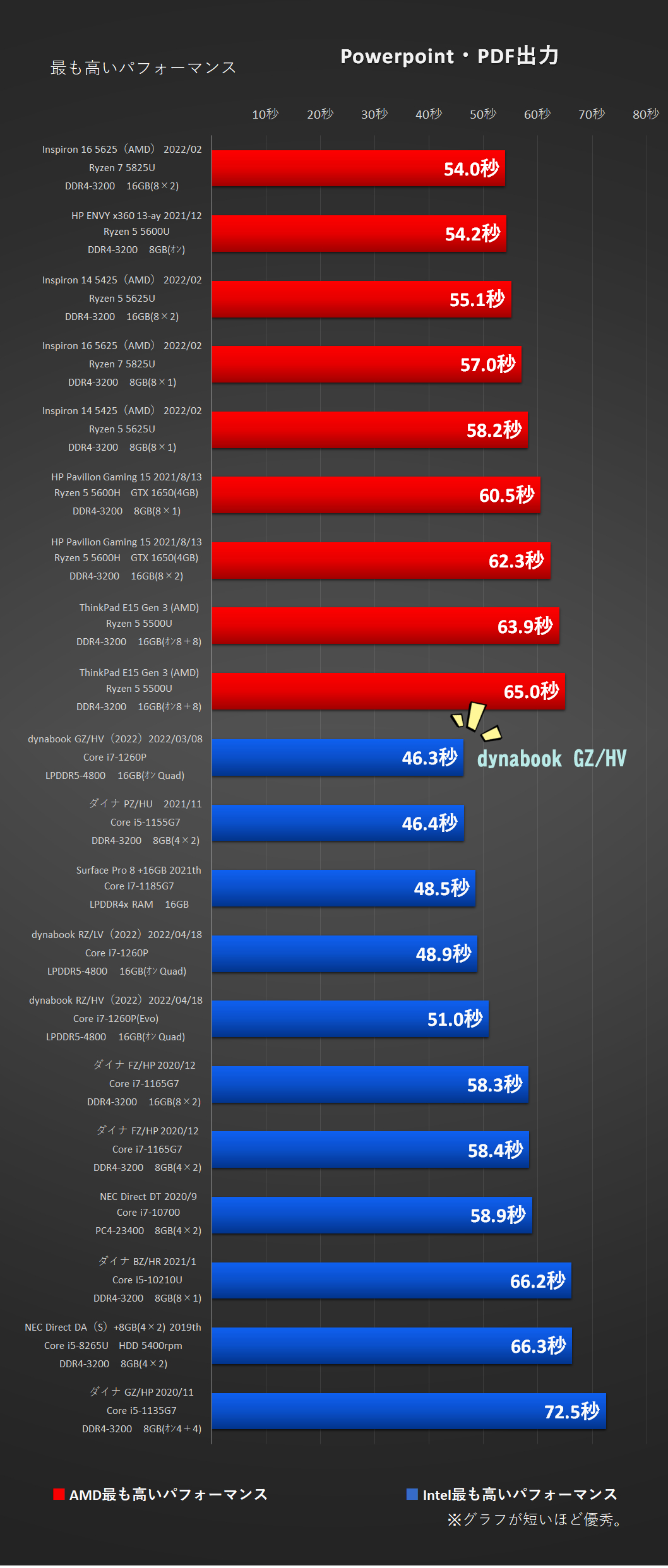

コピーテスト用に使用した50.5MBのダミー商談資料スライド200枚をそのまま使用し、出力にかかる時間を計測しました。

今まで苦手だったExcelの作業がRyzenよりも大幅に短時間で処理できているのが分かります。

第11世代Core『タイガーレイク(TigerLake)』では泣き所となる作業も、第12世代Core『アルダーレイク(Alder Lake)』になったことで完全に払しょくされました。

※Excelの置換作業の数値が誤っていました。修正済です。大変、申し訳ございませんでした。

これら計測した中ではパワポのスライドコピーのみ、あまり世代が関係ないようですが、その他は全般、第12世代Core『アルダーレイク(Alder Lake)』の速さが際立っています。

また、クリエイティブワークも強いです。

特に動画の出力に強くなったので、外出先で編集からエンコードまでやりたい人にとってはオススメできる性能です。

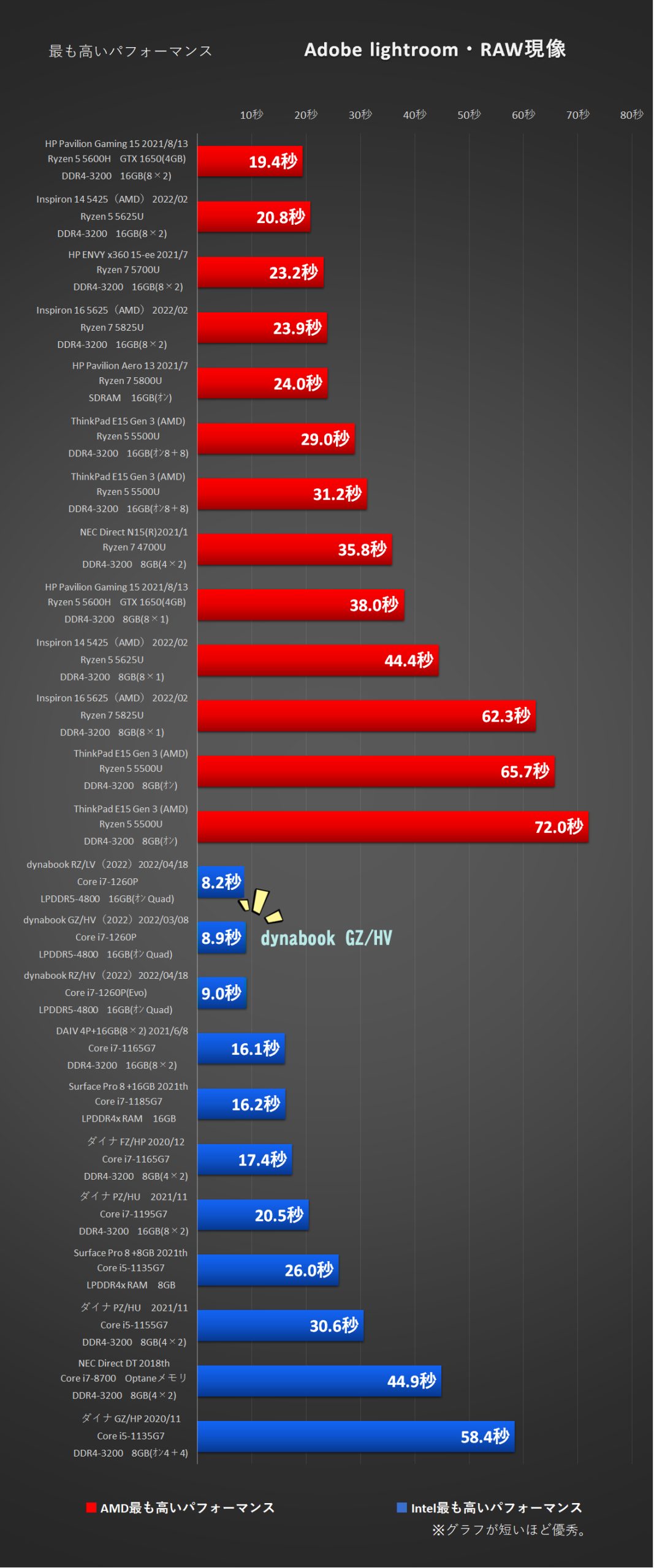

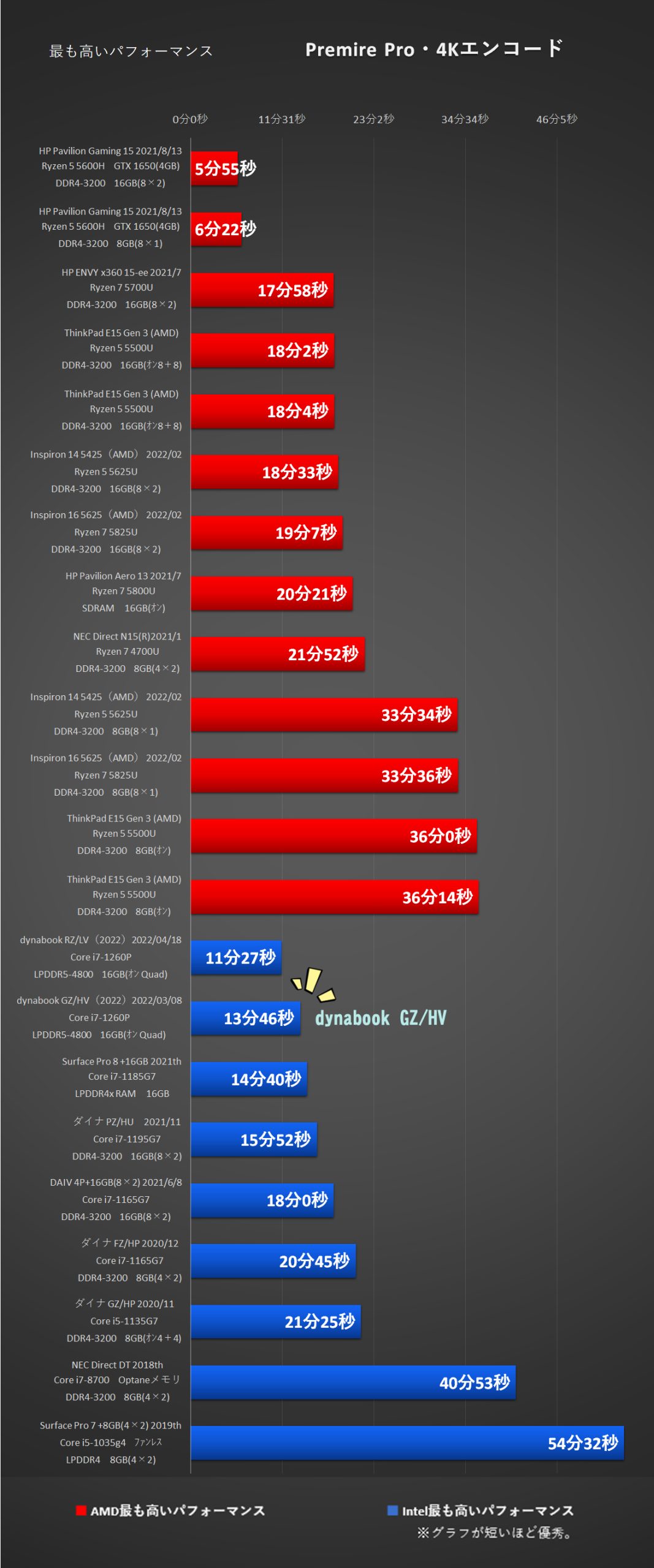

Adobe系の挙動グラフ

比較用としてグラフィックカード付きを掲載していますが、4K動画の出力でGTX1650の搭載している入門用ゲーミングから見れば倍の時間がかかっています。それでもプロセッサーだけで、ここまでの処理ができるようになったのは驚異的です。

もちろん、小さな液晶で動画編集するのか、という話はありますが、持ち運んだ先で外付けディスプレイに繋げたり、急な対応でもある程度は編集できると利便性が広がります。

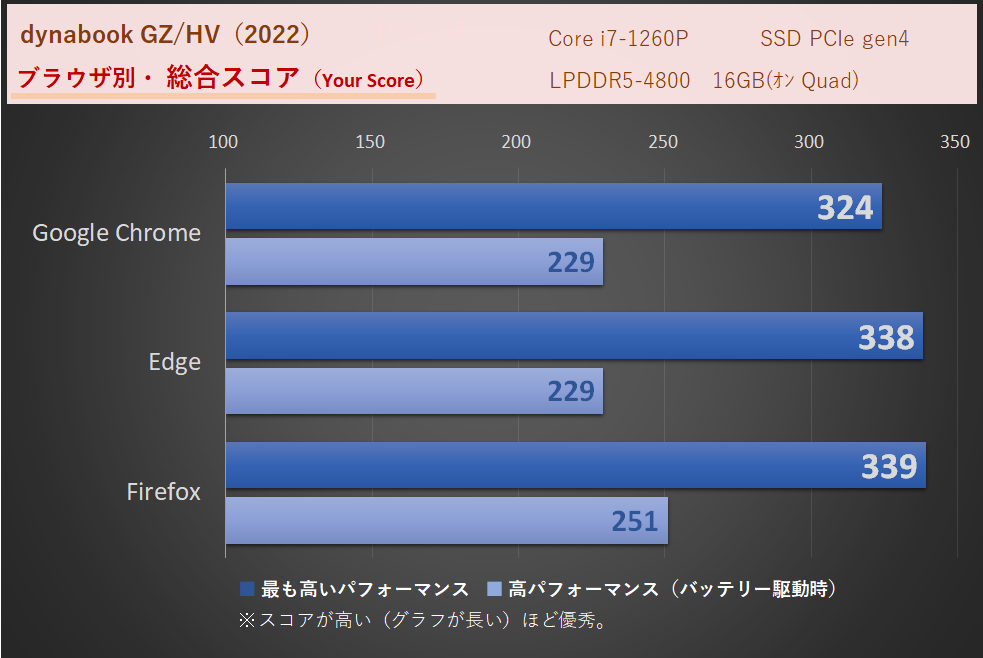

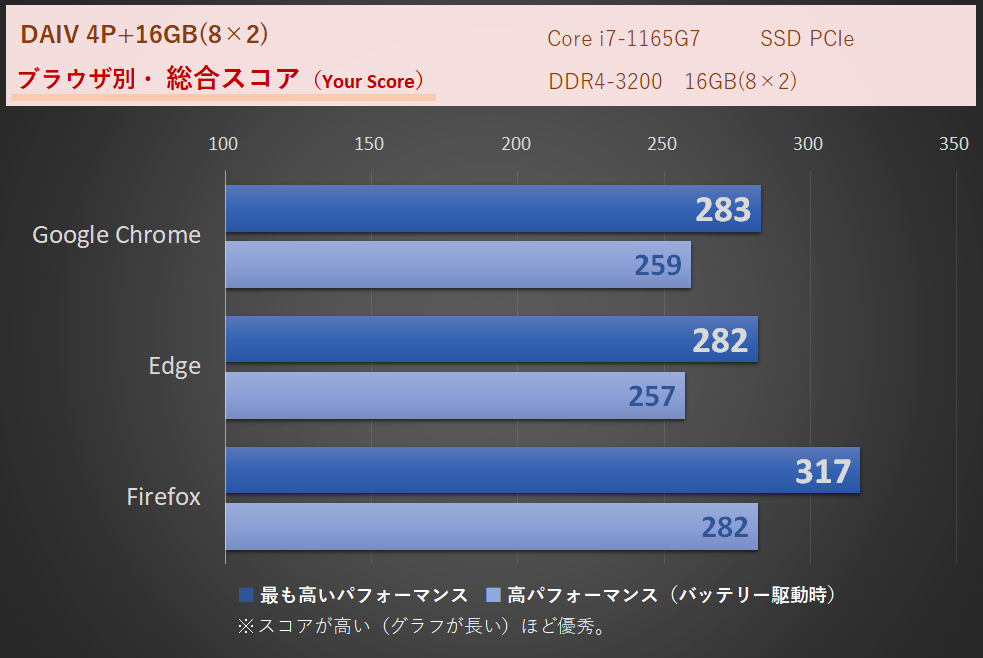

WEBXPRT3

主要な三大ブラウザ、Chrome と FireFox と Edge でそれぞれの挙動を調べました。他社ですが、第11世代Core『タイガーレイク(TigerLake)』としては良いレスポンスを発揮していたMOUSEの「DAIV 4P」を比較用として掲載しておきます。

180あれば遅いとは感じなくなり、200でまあまあ。250で快適。300ならタイトなレスポンスを気にする人にもオススメできる即応性が手に入ります。全ブラウザで300を大幅に超える躍進となりました。

見比べて頂くと分かりますが、第11世代Core『タイガーレイク(TigerLake)』の場合は電源設定の高い状態でACアダプタに繋げたベストな状態と、バッテリー駆動で電源設定を一つ落とした時との差が僅かだったのに対し、第12世代Core『アルダーレイク(Alder Lake)』では、そこそこ開きが出るようになりました。

Ryzenのように6割まで減衰するわけではありませんが、それでもある程度の速度低下が起きやすくなったのは、残念な部分です。とはいえ、それでも速度の遅さを感じ始める200以下とはならず、いずれも、まあまあの数値に落ち着いています。

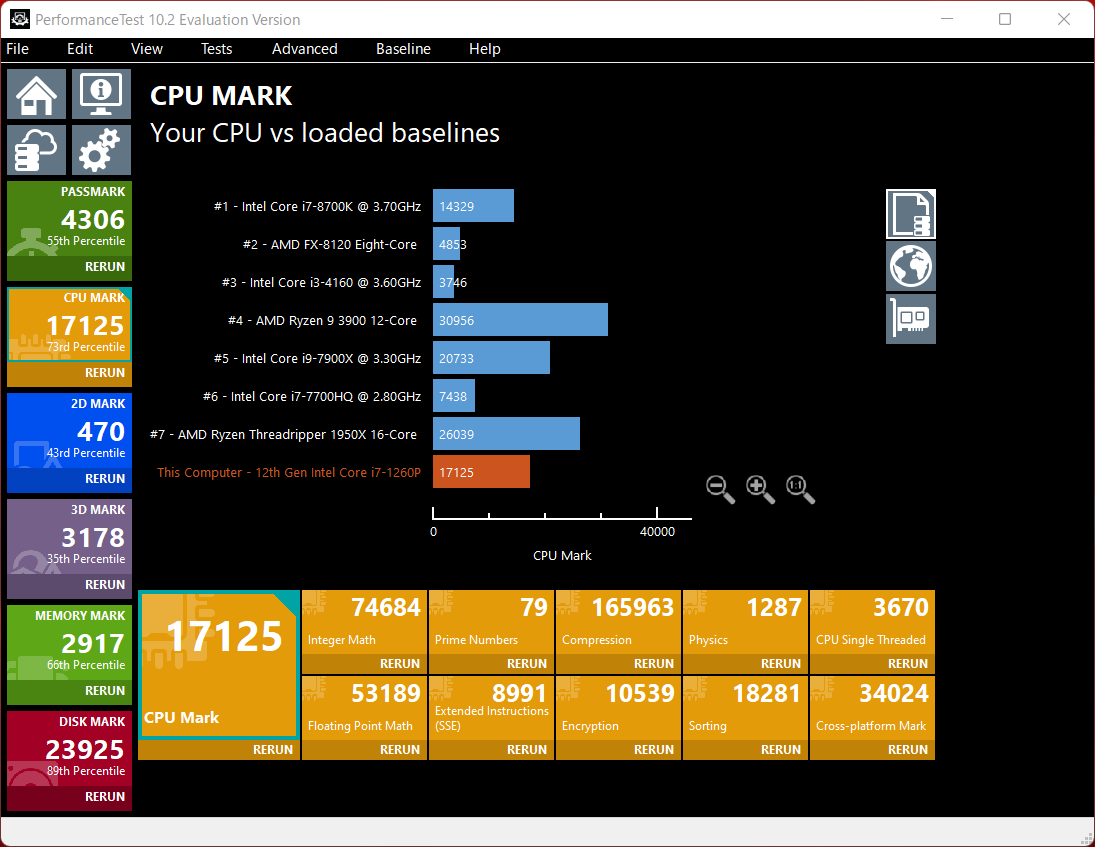

PassMark

「dynabook GZ/HV」Core i7-1260P搭載機のCPU Mark

第12世代Coreですと、PCMark10と並んで、いまいち信用性に欠ける指標となったPassMarkですが、念のため掲載しておきます。

CPUMarkも参考になりますが、さりげなくDISKMarkが楽勝の20000超えはGen4のSSDが良い速度を証明しています。

他、軽くゲームを楽しむ程度なら良い範囲です。

強いといってもゲーミングではないので、重たいゲームタイトルは避けた方が良いです。

軽いゲーム:ドラゴンクエストX

最高品質、FHD、仮想フルスクリーン設定:7220(とても快適)

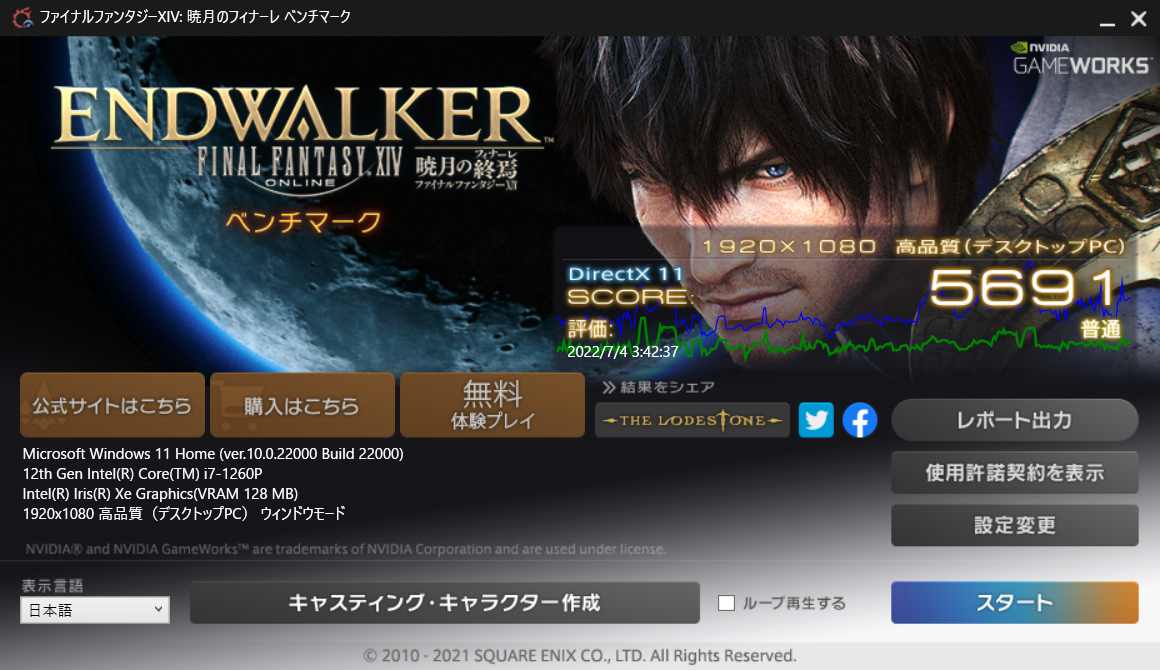

少し重い:FF-XIV 暁月のフィナーレ

平均fps: 39、最低fps: 15

スコア:5691(普通)

ストレージ

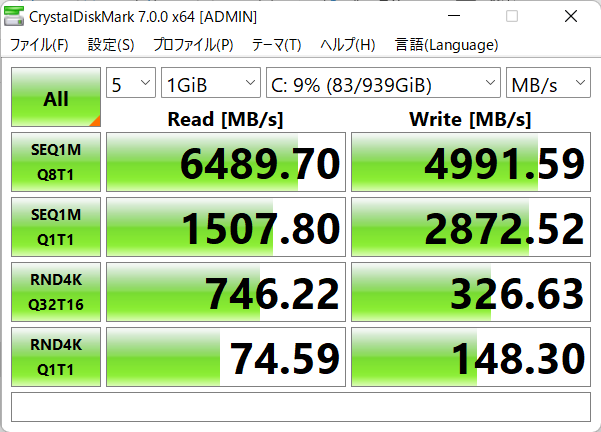

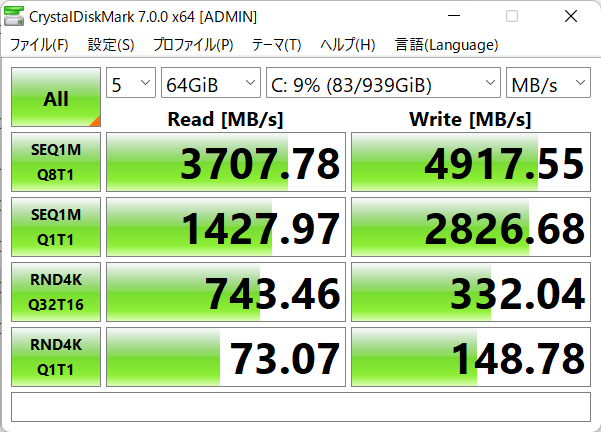

「dynabook GZ/HV」本体ストレージ・CrystalDiskMark7.0にて小容量で計測

「dynabook GZ/HV」本体ストレージ・CrystalDiskMark7.0にて大容量で計測

SSDがサムスン製のGen4搭載となっており、かなりの速度です。大容量で速度が落ちるといっても、ランダムアクセス系が落ちていないので、体感的な快適さは変わりません。ストレージの整理を行うような時に大容量のデータを移動し続けると速度が落ちる、という程度です。

1TBのストレージで購入した場合の容量は以下の通りです。894GBが自由に使えますので、ローカルにデータを溜め込みたい人でなければ、すぐに使い切るようなことはなさそうです。

今のところ「dynabook GZ/HV」で256GBのモデルはありませんが、もし出てくるようであれば、iPhoneのバックアップを取ろうとする方はご注意下さい。以下、ご参考までに。

※初期ストレージの空容量はOSの更新やリカバリ領域などの設定により増減します。

dynabook GZ/HV の256GBの初期ストレージ容量

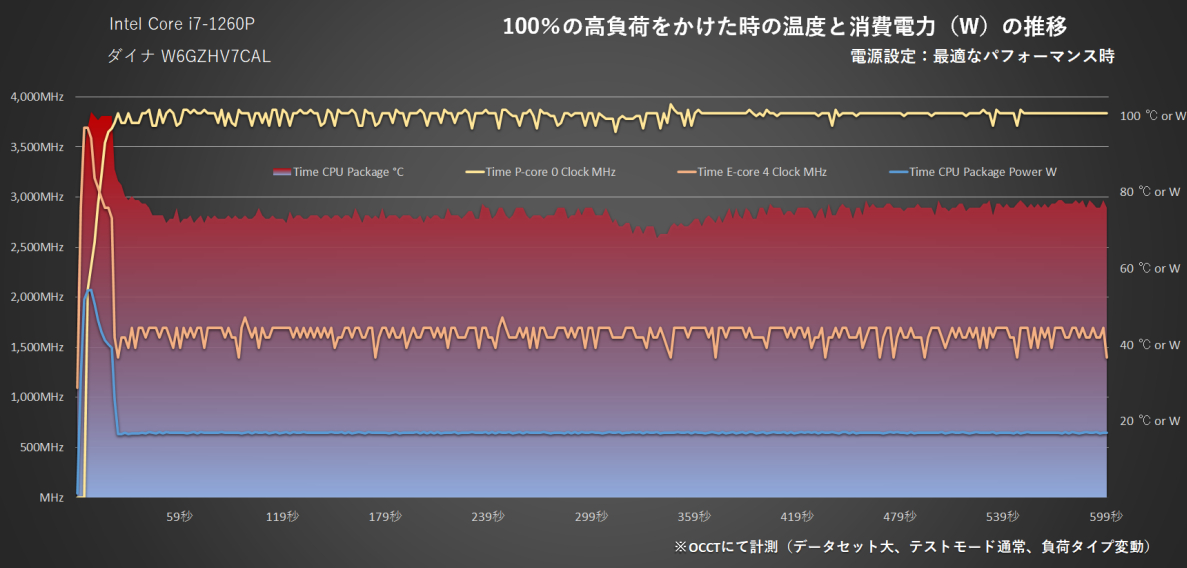

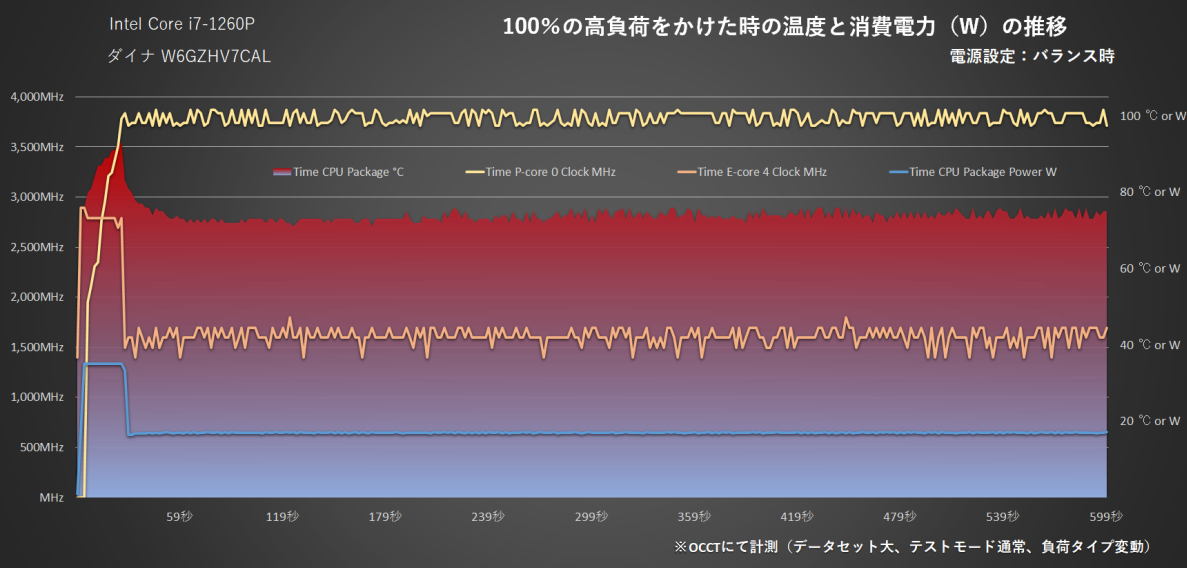

「dynabook GZ/HV」搭載 Core i7-1260Pの高負荷パフォーマンス推移

「dynabook GZ/HV」Core i7-1260P 搭載機にOCCTで負荷100%をかけた時の推移(最適なパフォーマンス時)

「dynabook GZ/HV」Core i7-1260P 搭載機にOCCTで負荷100%をかけた時の推移(バランス時:バッテリー駆動時)

| ダイナ W6GZHV7CAL | ||

|---|---|---|

| Intel Core i7-1260P 電源設定:最適なパフォーマンス時 | ||

| 平均 | 最高値 | |

| P-core周波数 | 3,796.4MHz | 3,930.0MHz |

| E-core周波数 | 1,648.2MHz | 3,691.0MHz |

| 電力量 | 17.3W | 54.4W |

| 温度 | 76.4度 | 101.0度 |

※一番高い電力設定であるWindows10の “最も高いパフォーマンス” とは、Windows11で言うところの “最適なパフォーマンス” のことです。

同様に、一つ下に落とした電力設定であるWindows10の “高パフォーマンス” とは、Windows11の “バランス” のことです。

※グラフデータが違っておりました。大変、申し訳ございませんでした。訂正済になります(実際には、もっと攻めたセッティングで、P-coreが高い周波数を維持しつづけていました)。

第12世代Core『アルダーレイク(Alder Lake)』も従来の Intel Coreシリーズと同様に初速を意識したセッティングですが、ピークタイムに達するまで2秒かかります。その後、E-coreが17秒までトップ1%の計算力を維持します。

一方のP-coreは多少の上下動はするものの、トップ1%を境にした高い周波数をずっと維持し続けることができます。それでいて、温度は80度を下る安全設計です。まさにエンパワーテクノロジーの真骨頂といったところでしょうか。

高負荷作業を多く切替えるハードワーカーの方は、20秒の壁を意識しながら使うと効率が良いと思います。

電源設定による電力量の差はあったのですが、挙動の切り替わる壁となる時間帯に違いはありませんでした。ただ、2秒後以降のピークの計算力が900Mhzほど落ちますので、最初にアプリを立ち上げる速度や取り回しがまあまあ緩い動きに変わります。

熱量としてはバランス時には93度程度なのですが、最適なパフォーマンス時には瞬間的に101度に達します。12秒間は100度を推移し、その後はファンの回転数を落とすことなく、電力量と計算力が低下して、温度は75度近辺まで下がります。機体が傷まないギリギリのセッティングです。

機体の外側に出される熱が手を置くキーボード部で40度くらいなので、不快感を感じる一歩手前のセッティングでハイパフォーマンスを引き出しているのが良く分かります。

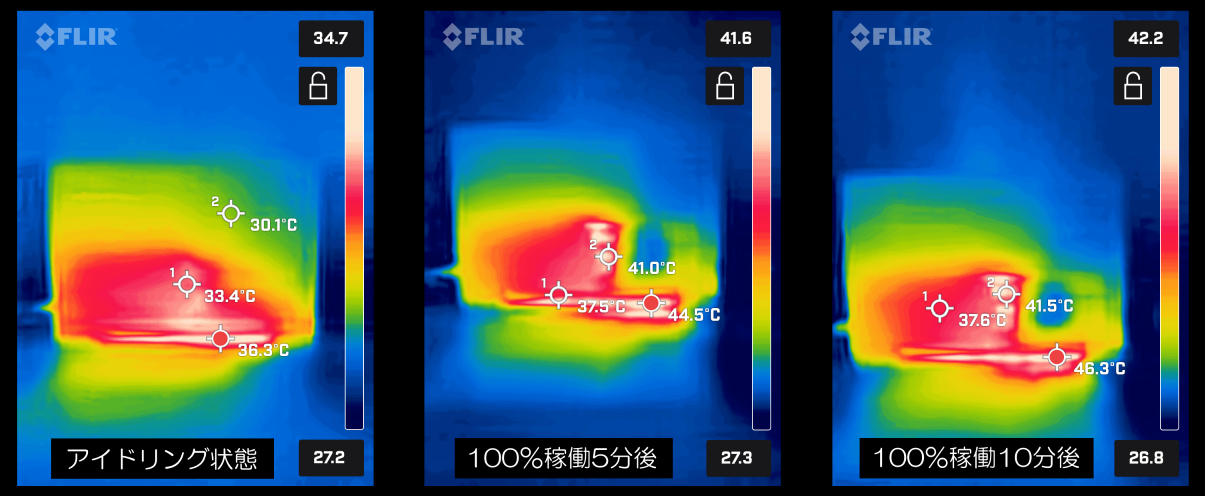

機体外側の温度推移

「dynabook GZ/HV」Core i7-1260P 搭載機100%稼働による機体外側の温度推移:前面

「dynabook GZ/HV」Core i7-1260P 搭載機100%稼働による機体外側の温度推移:背面

アイドル状態の際にキーボードのヒンジ側が33度、100%稼働5分経過で38度。10分経過で41度です。背面も基本的に同様の温度で、不快感を感じるほどではありません。

シングルファンではありますが、Dynabookのエンパワーテクノロジーでしっかり冷却できています。

一番、熱くなるのはモニター右下部の廃熱口近辺で50度近くですが、身体が触れる場所ではないので問題のない範囲です。

室温25度の時に調べています。

価格とラインナップの一覧

| シリーズ名 | dynabook GZ/HVシリーズ 基本構成 |

|

|---|---|---|

| OS | Windows11 Home / Pro |

|

| カラー | ■ オニキスブルー □ パールホワイト | |

| CPU | Core i7-1260P Pコア(4) : 最大 4.70GHz Eコア(8) : 最大 3.40GHz 12コア/16スレッド |

|

| メモリ | 8GB(4GB+4GB)/最大8GB 16GB(8GB+8GB)/最大16GB |

|

| ※LPDDR5-4800対応、SDRAM、デュアルチャネル対応 ※メモリの交換・増設はできません。 |

||

| ストレージ | 512GB SSD 1TB SSD |

|

| ディス プレイ |

FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア)1,920×1,080ドット |

|

| ※ディスプレイサイズは13.3インチです。 | ||

| グラフィック | インテル Iris Xe グラフィックス(CPU内蔵) | |

| 無線 通信 |

Wi-fi6(IEEE802.11ax+a/b/g/n/ac) Bluetooth Ver5.2 |

|

| 有線LAN | 1000Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応) |

|

| セキュリティ | 顏認証 | |

| 質量 | ■ 約875g □ 約879g |

|

| バッテリ | リチウムポリマー(バッテリーL) 約 24.0時間 (動画連続再生6.5時間) |

|

| Office | Microsoft Office Home & Business 2021 (Office搭載モデルのみ) |

|

| リリース | 2022年3月8日 | |

| 備考 | Home モデルはACアダプタが予備で+1つ付いてきます。 | |

※バッテリーはJEITA2.0にて表示していますが、構成内容により差異が出ます。

Youtubeの連続再生時間で制限のかかる時間から現実的な実働時間を表記しています。

※このシリーズには光学ドライブが搭載していませんので、項目を割愛しています。

基本構成は全て上記の通りで、心臓部となるプロセッサーとメモリ、ストレージの容量が変わるだけです。

全ての組み合わせのお値段と納期は以下の通りです。

Win11 Home エディション

| OS | Windows11 Home | ||

|---|---|---|---|

| CPU | Come i5-1240P | ||

| 色 | □ パールホワイト | ■ オニキスブルー | |

| メモリ | 16GB オンボード | 8GB オンボード | |

| SSD | 512GB | 256GB | |

| Office なし |

□ 特 |

■ 特 |

■ 特 |

| ¥119,680 ¥118,580 |

¥120,780 ¥119,680 |

¥114,180 ¥113,080 |

|

| 在庫切 | 在庫切 | 在庫切 | |

| Office 付き |

□ 特 |

■ 特 |

■ 特 |

| ¥139,480 ¥142,780 |

¥140,580 ¥139,480 |

¥130,680 ¥124,080 |

|

| 在庫切 | 在庫切 | 在庫切 | |

※価格は全て税込表記です。

※20--年--月--日現在での価格と納期情報にて表示しています。

※直近の営業日カレンダーはこちら。

※「特)」のマークがあるものは特別価格となっている限定販売ページが用意されています。上段が一般の会員価格。下段が特別販売会場を経由した価格です。

2022年11月16日に i7、メモリ32GBモデルが投入されました。

在庫投入直後では、メモリ8GBモデルが16GBと僅かな価格差でしかありません。長く速度を落とさないことを考えれば16GBモデルがオススメになります。

| OS | Windows11 Home | ||

|---|---|---|---|

| CPU | Come i7-1260P | ||

| 色 | ■ オニキスブルー | □ パールホワイト ■ オニキスブルー |

|

| メモリ | 32GB オンボード | 16GB オンボード | |

| SSD | 1TB | 512GB | |

| Office なし |

■ 特 |

■ 特 |

□ 特 |

| ¥171,380 ¥170,280 |

¥136,180 ¥135,080 |

¥138,380 ¥137,280 |

|

| 在庫切 | 在庫切 | 在庫切 | |

| Office 付き |

■ 特 |

■ 特 |

□ 特 |

| ¥174,680 ¥173,580 |

¥161,480 ¥160,380 |

¥159,280 ¥158,180 |

|

| 在庫切 | 在庫切 | 在庫切 | |

| Office なし |

■ 特 |

||

| ¥131,780 ¥130,680 |

|||

| 在庫切 | |||

| Office 付き |

■ 特 |

||

| ¥150,480 ¥149,380 |

|||

| 在庫切 | |||

※価格は全て税込表記です。

※20--年--月--日現在での価格と納期情報にて表示しています。

※直近の営業日カレンダーはこちら。

※「特)」のマークがあるものは特別価格となっている限定販売ページが用意されています。上段が一般の会員価格。下段が特別販売会場を経由した価格です。

相応のお値段にはなりますが、2021年モデルのGZ/HUと比べると、 Core i7-1195G7 の同じメモリ数、同じSSD容量にて、約1万7000円前後の差額となります。

安い買い物ではありませんが、2万円以内の差で最新パフォーマンスが得られるならオススメの選択肢だと思います。

以下、Windows11 Pro エディションが出てきました。年賀状の印刷アプリなど、個人向けが削減されていますが、最初からProで欲しいという方はこちらからどうぞ。

Win11 Pro エディション

| OS | Windows11 Pro | |

|---|---|---|

| CPU | Come i5-1240P | |

| 色 | ■ オニキスブルー | |

| メモリ | 16GB オンボード | 8GB オンボード |

| SSD | 512GB | 256GB |

| Office なし |

特 |

特 |

| ¥138,380 ¥137,280 |

¥135,080 ¥130,680 |

|

| 在庫切 | 在庫切 | |

| Office 付き |

特 |

特 |

| ¥153,780 ¥152,680 |

¥147,180 ¥146,080 |

|

| 在庫切 | 在庫切 | |

※価格は全て税込表記です。

※20--年--月--日現在での価格と納期情報にて表示しています。

※直近の営業日カレンダーはこちら。

※「特)」のマークがあるものは特別価格となっている限定販売ページが用意されています。上段が一般の会員価格。下段が特別販売会場を経由した価格です。

Win10 Pro (ダウングレード権行使モデル)

こちらにあるのはWindows 11 Proモデルを購入されたユーザーの権利であるOSのダウングレード権に基づき、ユーザーに代わってdynabookがWindows 10 Proのインストールを行い提供しているモデルになります。

Windows11に戻す場合にはこちらからどうぞ。その場合はWindows10状態時にリカバリメディアを作成しておかなければ、再度Windows10にダウングレードはできなくなります。ご注意下さい。

※以下、折りたたんでいます。クリックかタップでご覧になれます。

最後に・まとめ

まとめますと「dynabook GZ/HV」の気になる点としては、

・キーボードバックライトがない。

・液晶のアスペクト比が16:9。

・バッテリー時間は実働 6.5時間(厳しめに見て)。

の三点です。

キーボードバックライトが必須の人は候補から外れてしまうのを避けられません。

また、アスペクト比が16:9というのは欠点ではないのですが、今の時流からすると気になる点ではあります。もし、近しい軽さで 16:10、または 3:2の比率にできるようであれば、それだけでも使いやすさは一段と上がります。

それらを全てを備えたものを、と考えるなら、やはり価格が上がってしまいますが「dynabook RZシリーズ(2022)」がオススメとなります。

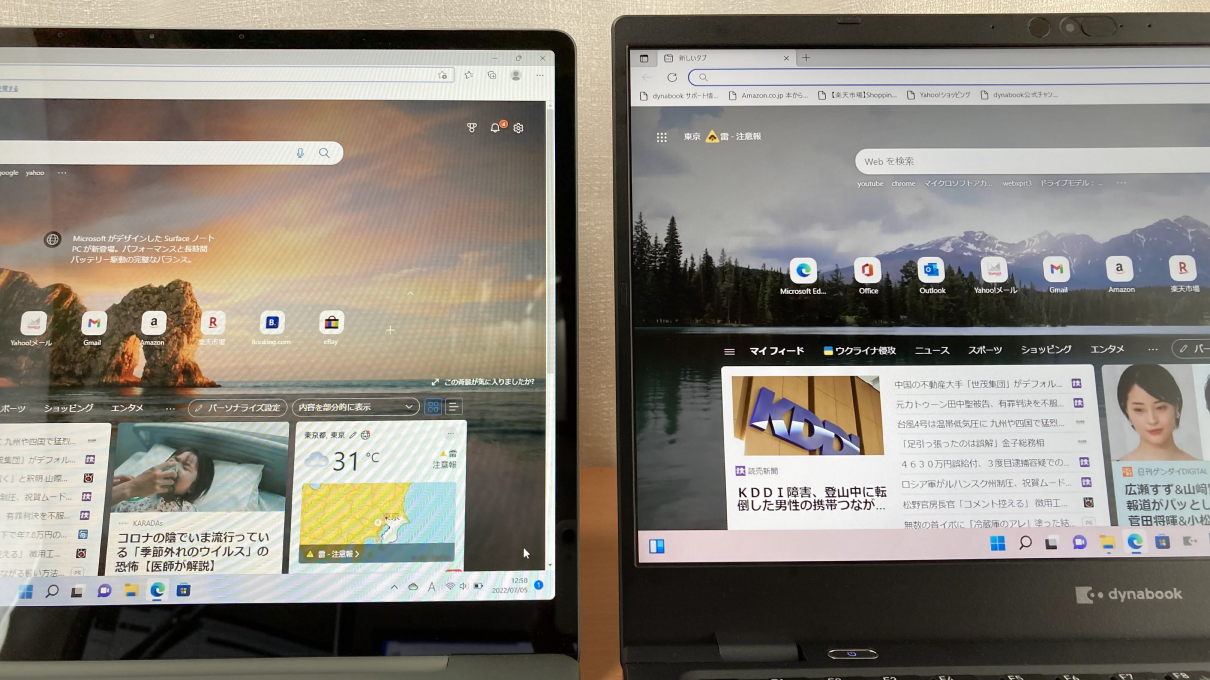

(左)Surface Laptop Go2、(右)dynabook GZ/HV

「dynabook GZ/HV」の画面の見え方例

「Surface Laptop Go2」の画面の見え方例

バッテリー時間は第11世代Core『タイガーレイク(TigerLake)』の頃から、他メーカー含めて短くなっていましたので、特段の欠点というわけではありませんが、こうして標榜していないと実店舗で起きているようなクレームを回避できないと思い記載しておきます。

逆に良い点としては、

・公称値よりも軽めの850g以下。

・第12世代Core『アルダーレイク(Alder Lake)』Pプロセッサーの高いパフォーマンス。

この二点に集約されると思います。

充電速度が思ったより早いとか、やっぱりキーボードが使いやすいとか色々ありますが、目立った部分ではこれらです。

定番のオススメ商品というのは定番となるだけのものを備えています。前回までのシリーズでも良かったのですが、今回、第12世代Core『アルダーレイク(Alder Lake)』を搭載したことによって、より戦闘力の高いモバイル優良機に仕上がりました。

多忙な人がガンガン使う機体として「dynabook GZ/HV」はオススメのシリーズです。

コメント