「dynabook GZ/HY」の約92万画素カメラの撮影例他社:約92万画素カメラの撮影例

こちらは同日の同時刻に同じライティングの中での比較です。同じ92万画素ですが、けっこう違って見えるのが分かると思います。

キメの細かさはともかく、色合いがやや薄くなりがちですが、これは今のノートパソコンの標準的なカメラ画質です。

AIカメラエフェクターが付いています

「dynabook GZ/HY」のそれは、デフォルト設定で稼働するミーティングアシストのAIカメラエフェクターにより、明るすぎず暗すぎず適切な露出補正に整えてくれます。

この機能の凄いところは、昼間の窓際などを背景にした逆光の中でも、問題なく見やすくしてくれるというものです。

AIカメラエフェクター・切り状態AIカメラエフェクター・入り状態

会社で急にWeb会議が始まって、会議室を抑えたいけどすでに埋まってた。仕方がなく、自分の机の上で始めようとしたら窓際の席だった。。なんてことはよくあるサラリーマンの日常です。

同様にマイクの雑音をカットしてくれるAIノイズキャンセラーは、ほぼ全メーカーで標準装備となりました。併せて使えば、強い味方になってくれる頼もしい機能達です。

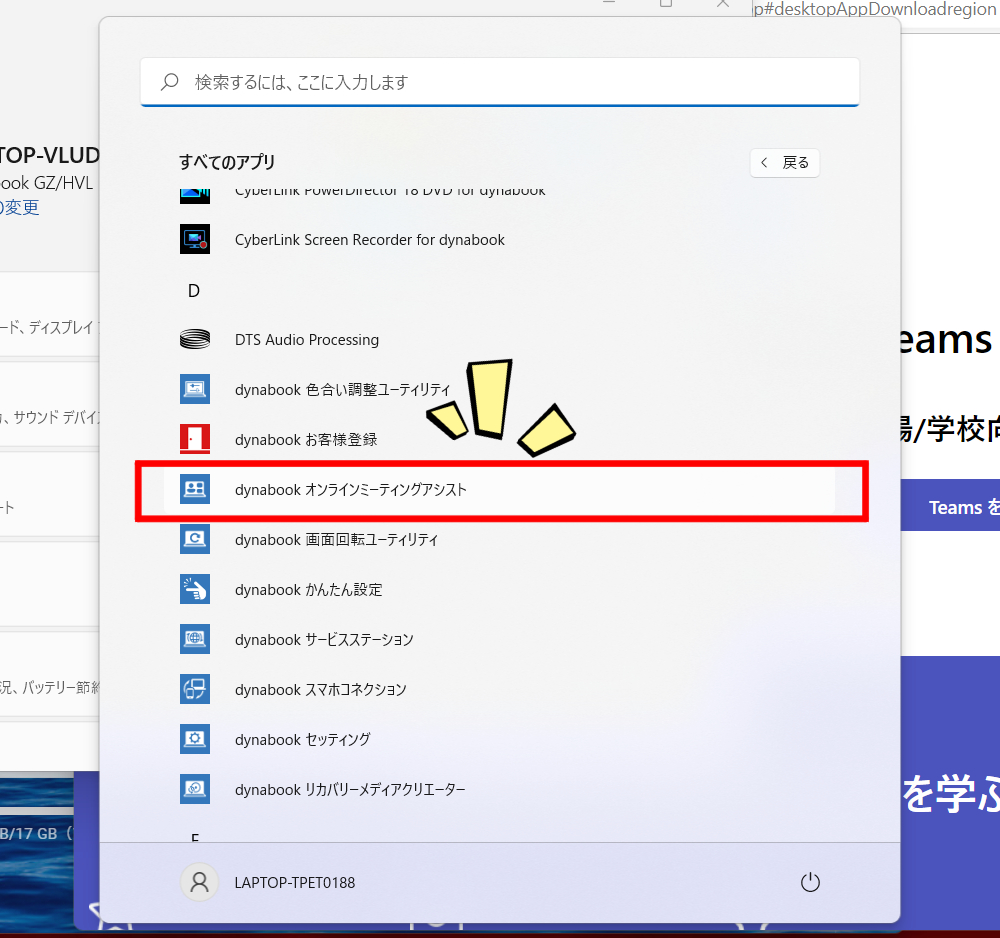

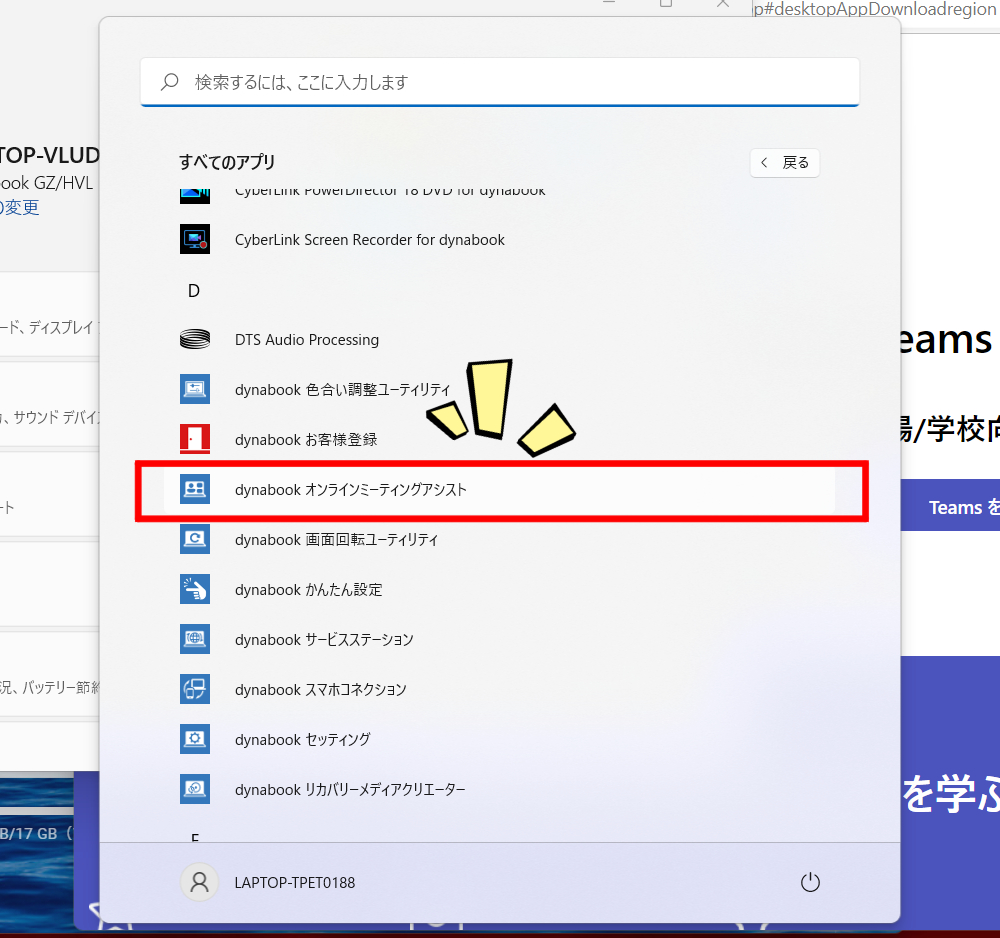

「dynabook GZ/HY」では、最初から設定はされていませんでした。アプリ一覧にある “dynabook オンラインミーティングアシスト” からオンオフ設定を切り替えられますので、そちらからご設定下さい。

双方共にデフォルトで設定済でしたので、買ってから設定することなく、いきなり便利に使い始められます。

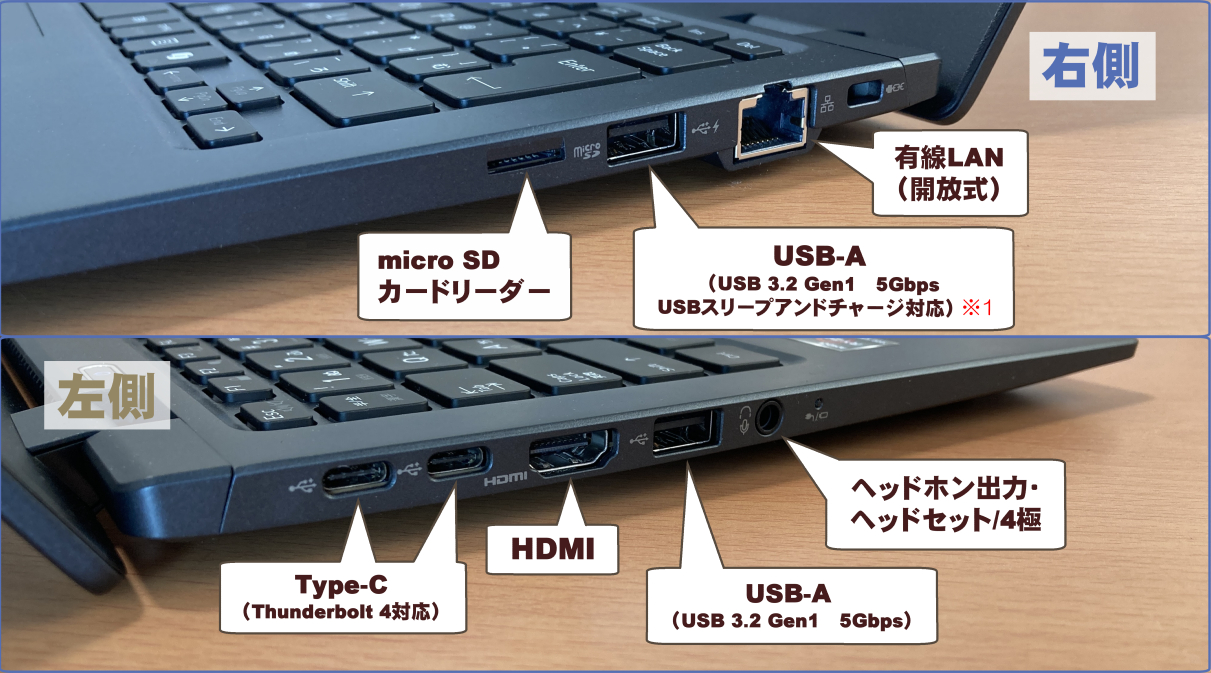

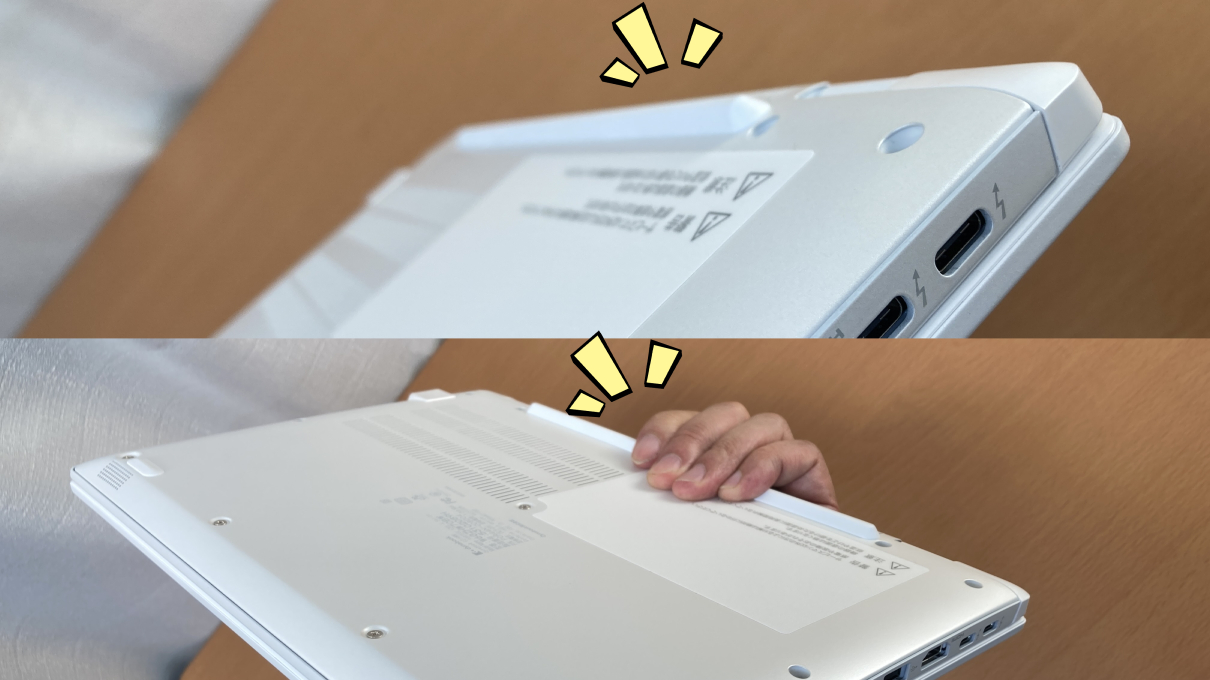

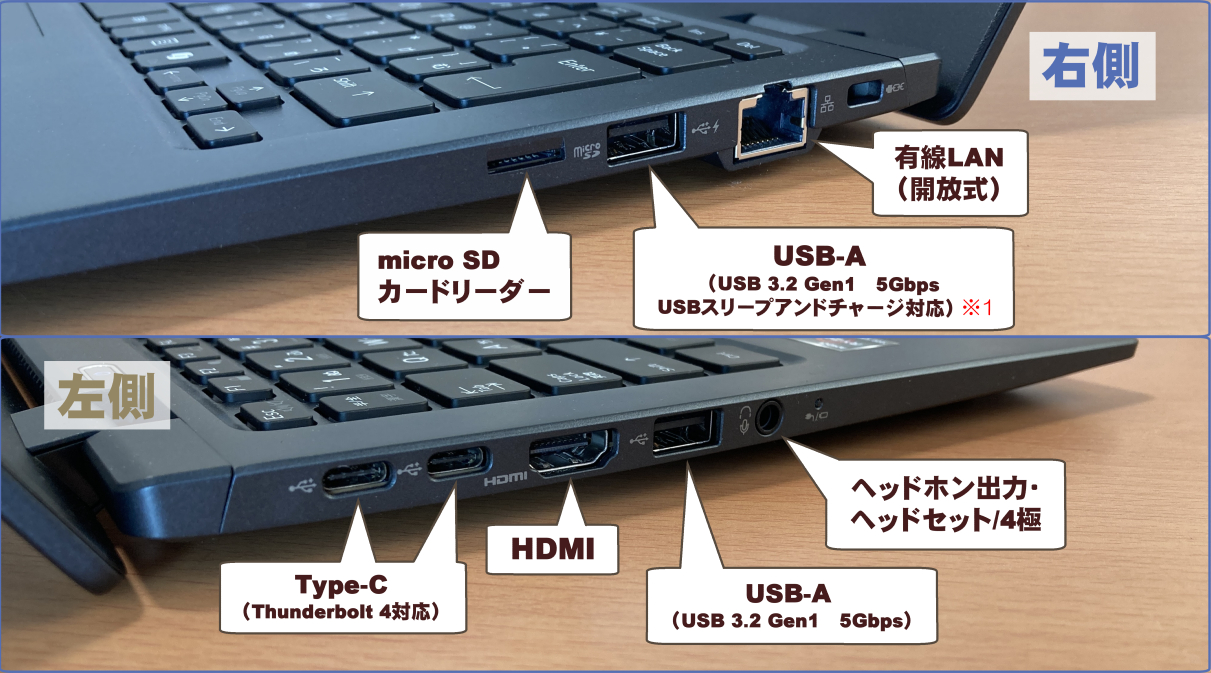

接続口(インターフェイス)

「dynabook GZ/HY」の接続口(インターフェイス)

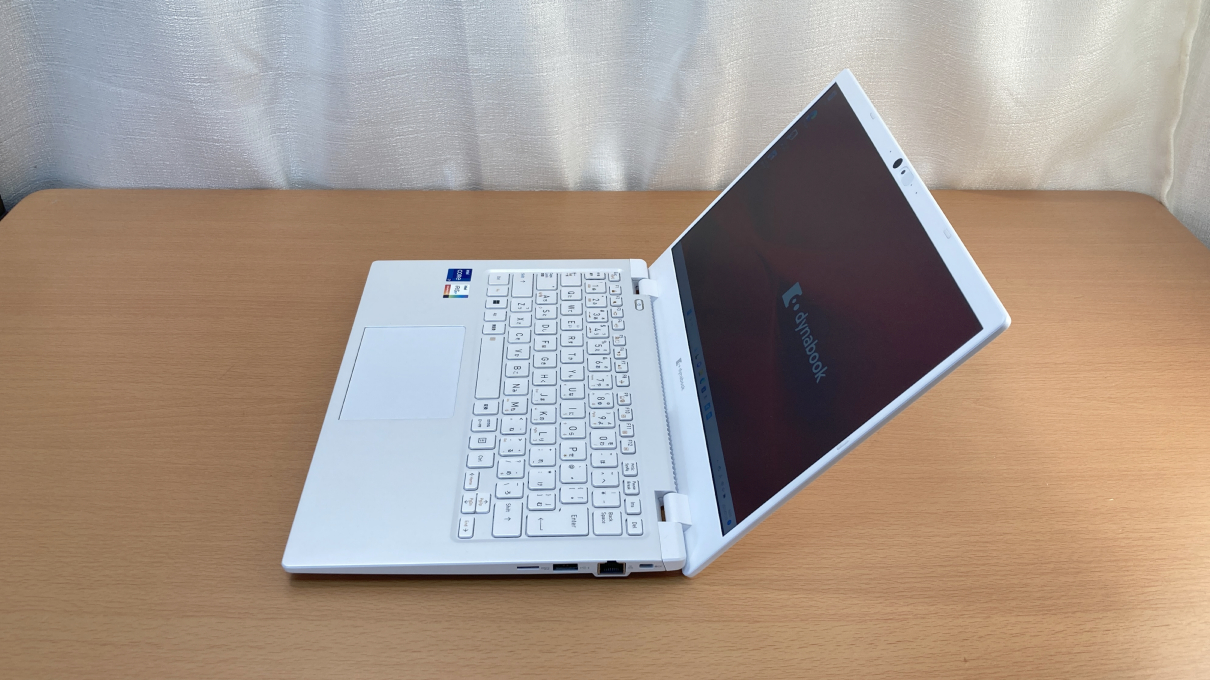

左右にType-A を散らしつつ、解放式のLANポートを設けています。開放式だと可動部分がないため強度が高く、片手でLANケーブルを挿しやすいこともあり実用性は高いです。ただ、見栄えが良いのは開閉式の方なので、開閉式の方が使いやすいと勘違いして説明する人がけっこういます。使い比べてみるると分かりますが、開放式の方が使いやすいです。

また、仕様書では Type-A が単なるUSB3.1 Gen1 としか書いていないのですが、左右共にスリープアンドチャージに対応しています。スリープ状態にして鞄に入れておけば、スマホの充電器替わりとして使えます。どちらから挿しても問題ないので便利です。

加えて言いますと、右側のType-A のUSB端子のみパワーオフチャージに対応していますが、出荷時では設定されていません。普段、スリープ状態で使うだけでなく、電源を完全に切っている状態でも、スマホなどに充電できるようにしたい方は、以下の「Dynabookセッティング(USB給電)について」の項目をお読み下さい。

※1 スリープ&チャージ ⇒ パワーオフチャージにできます。

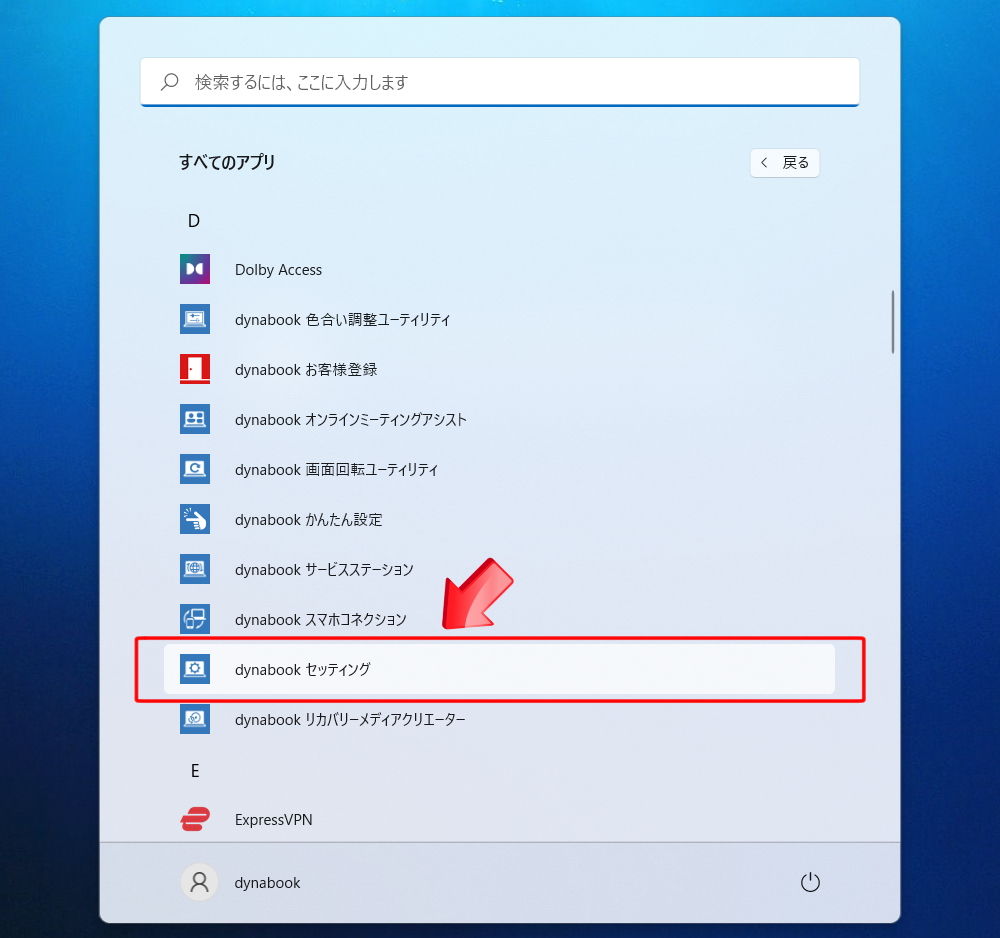

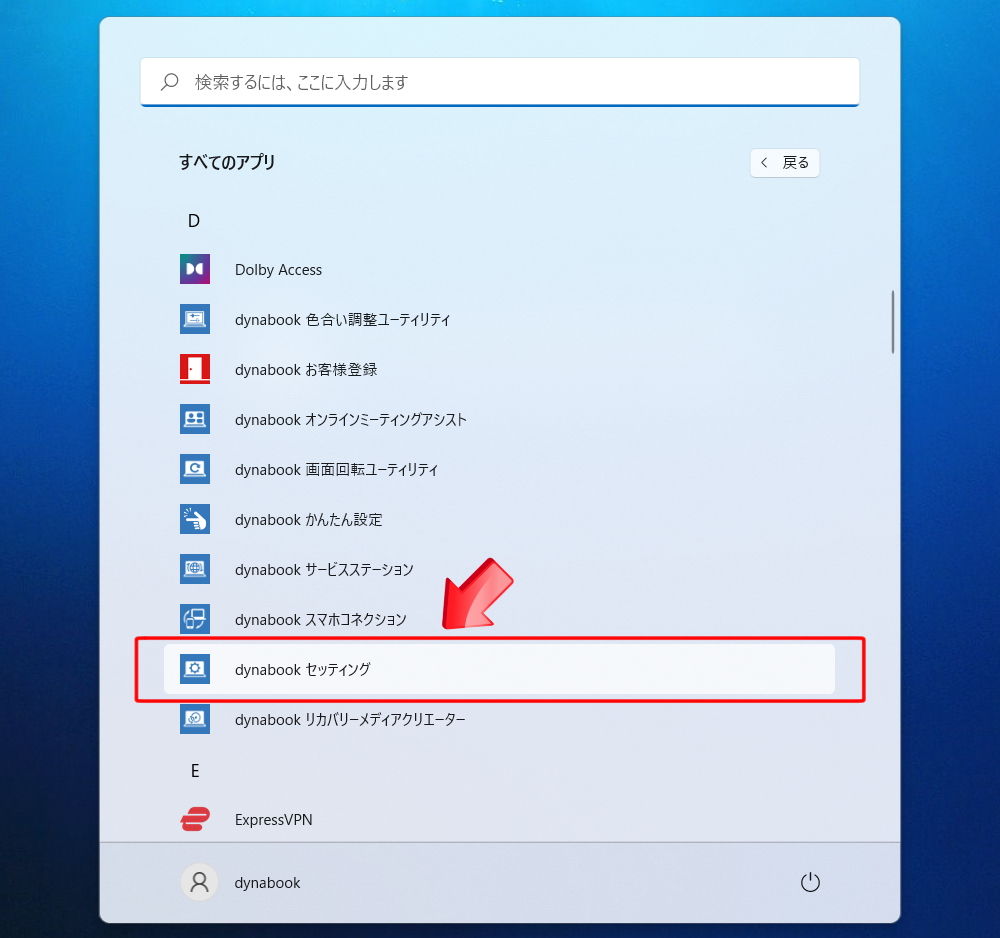

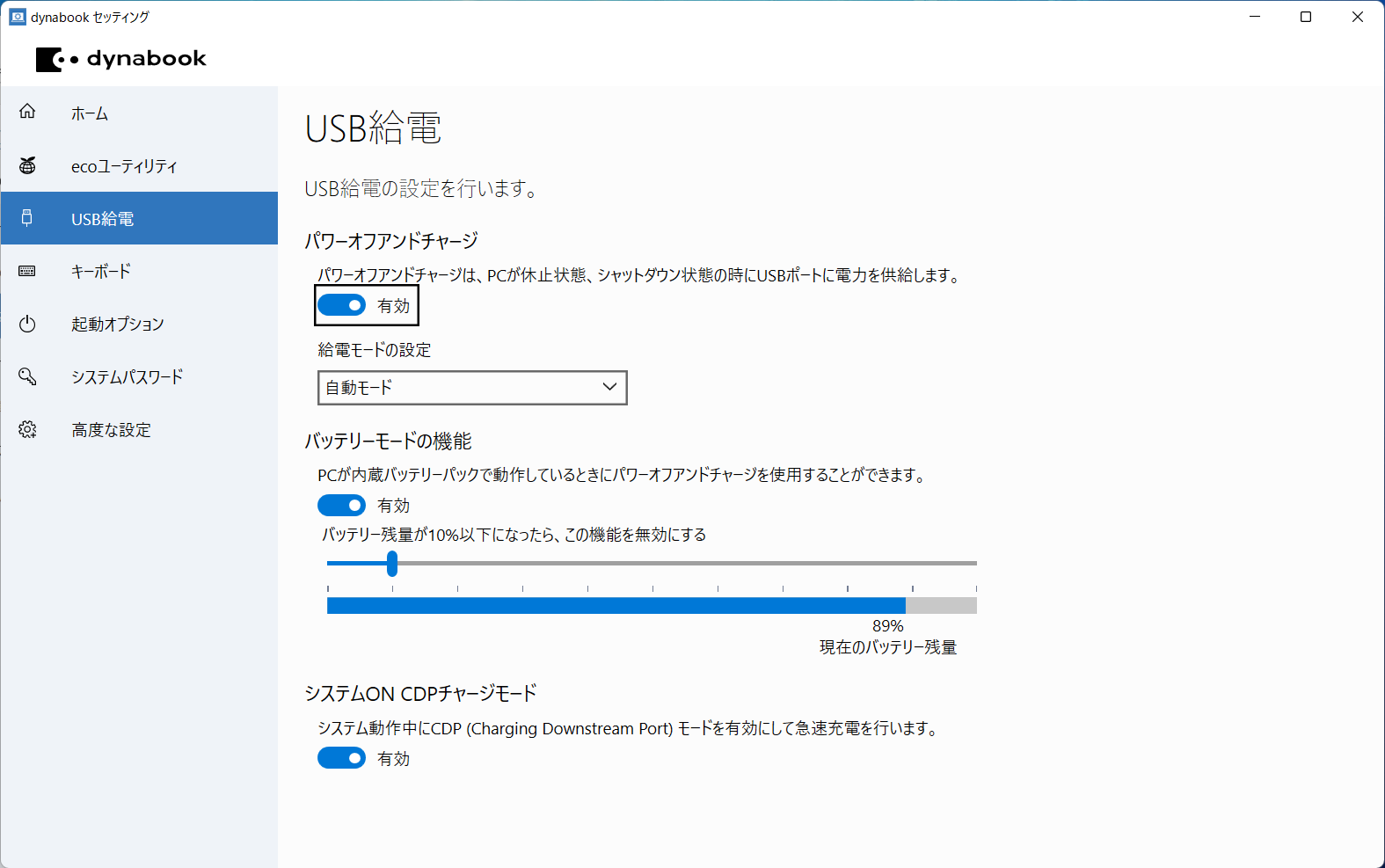

Dynabookセッティング(USB給電)について

Dynabookセッティング(USB給電)設定方法

設定方法は簡単です。

アプリ一覧の中にある「dynabook セッティング」の中に入ります。

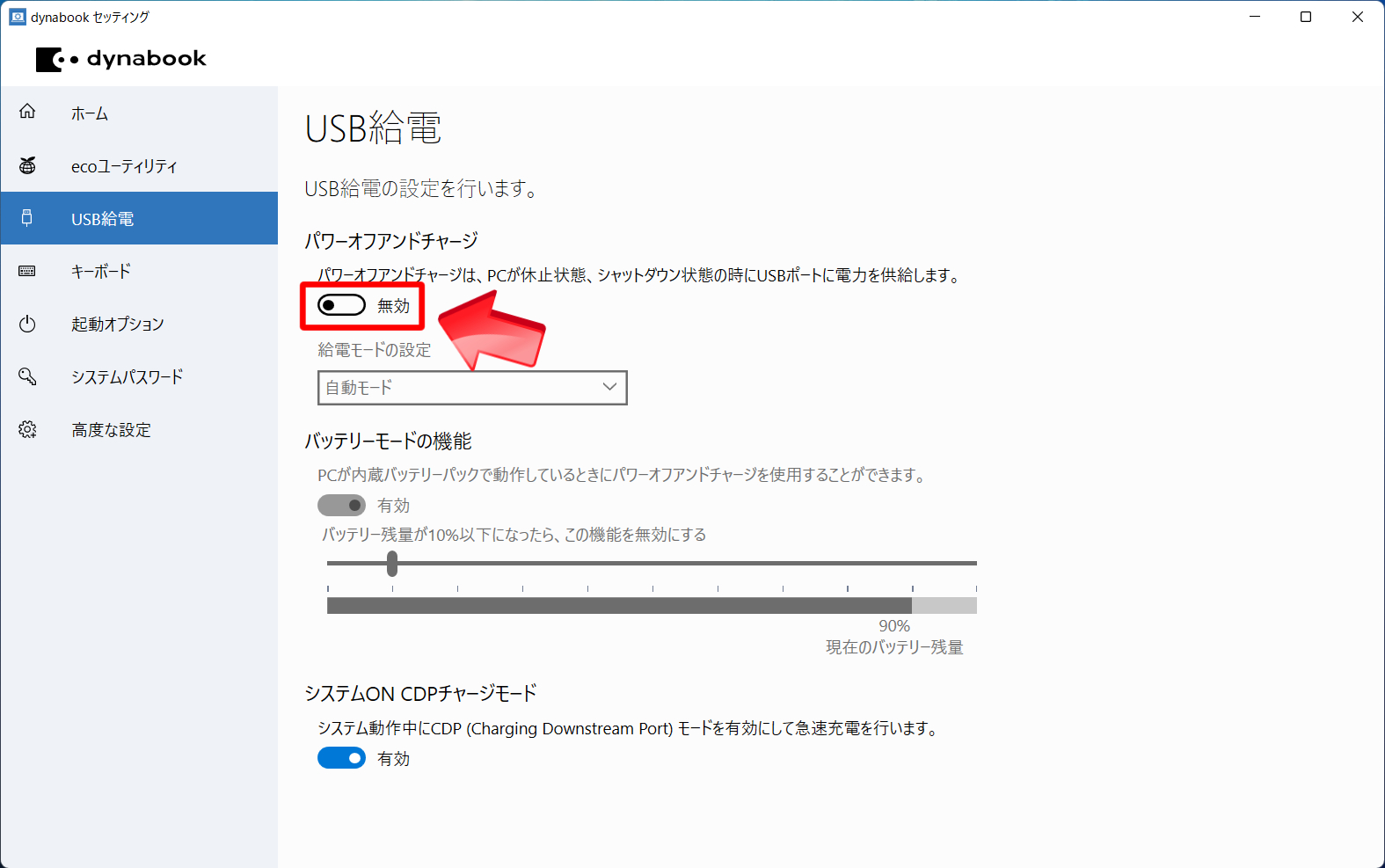

左上にある一覧の中から「USB給電」を選ぶと、以下のような画面になります。

初期状態では、ここのパワーオフチャージが無効になっているので、クリックして有効に。

パワーオフチャージ・Off状態パワーオフチャージ・On状態

ただ、この設定を行うと、PCのバッテリーが消耗している時に使い切ってしまうことがあります。

そこで、バッテリー残量が低すぎる時にはパワーオフチャージの機能が働かないよう、リミット%を設定できます。

dynabookセッティングでは、他にも細やかな設定が簡単にできて便利です。

他、Type-C はThunderbolt 4対応となっており、高速で大容量のデータをやりとりできます。PD対応の急速充電に対応しており、ディスプレイ出力もできて便利です。

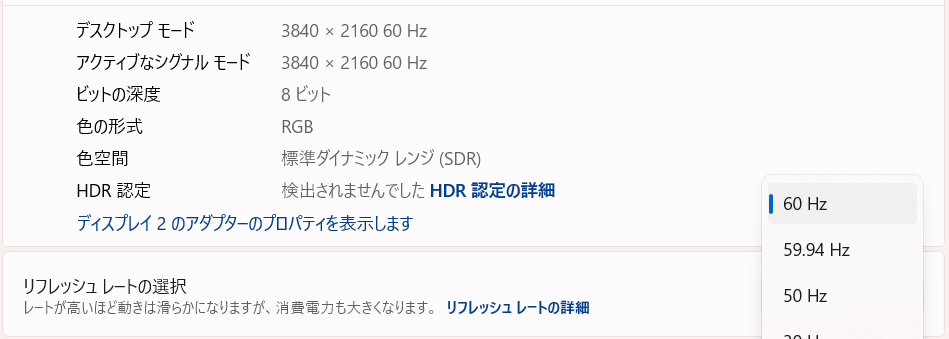

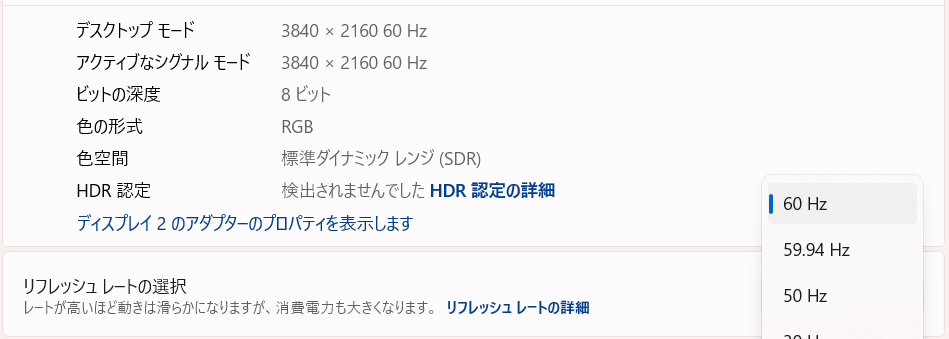

4K出力について

HDMIから4Kモニターへ繋げた際にはRGB形式にて、60Hzで出力できました。

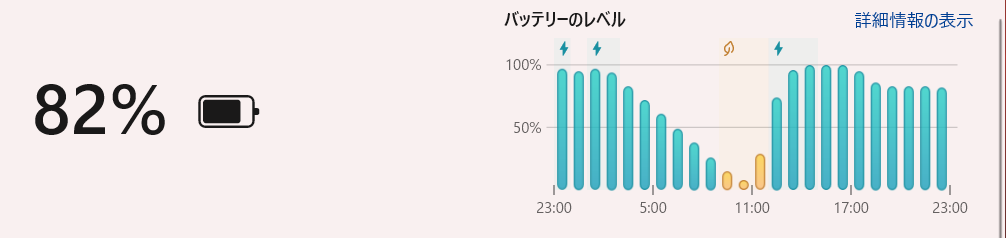

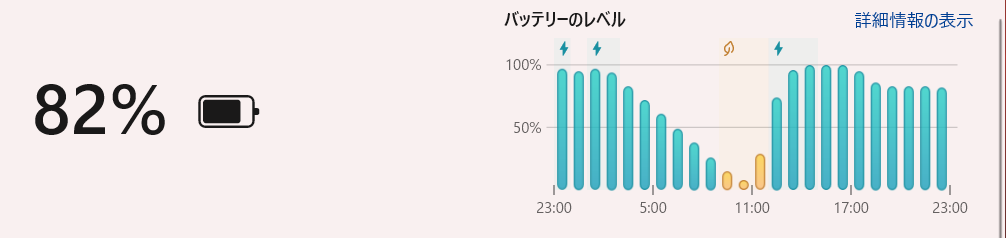

バッテリー容量は55Whでした。

Youtubeの連続再生時間は、残量20%になるまでが7時間3分で、以後はデフォルト設定の節約モードに入りましたので、動きは極端に悪くなります。そのままで稼働させると、最終8時間55分まで稼働し続けましたが、実利用として使いやすい時間を考えるなら約8時間までが現実的なところです(当記事の性能表についてもそのように表記しています)。

※外出先でバッテリーを優先して使うなら、200cdあたりまでが使いやすいと思います。そこで、計測では輝度200cdにして電力設定をバランスにて行っています。Officeワークでの軽い使い方に終始するようであれば、もっと時間数は伸びます。

充電速度は以下の通りです。残量2%時に電源をオフにした後に給電開始した後の%になります。デフォルト設定では特段、早くはなく、一般的な充電速度です。

|

30分 |

60分 |

| 65W純正AC給電時 |

27% |

52% |

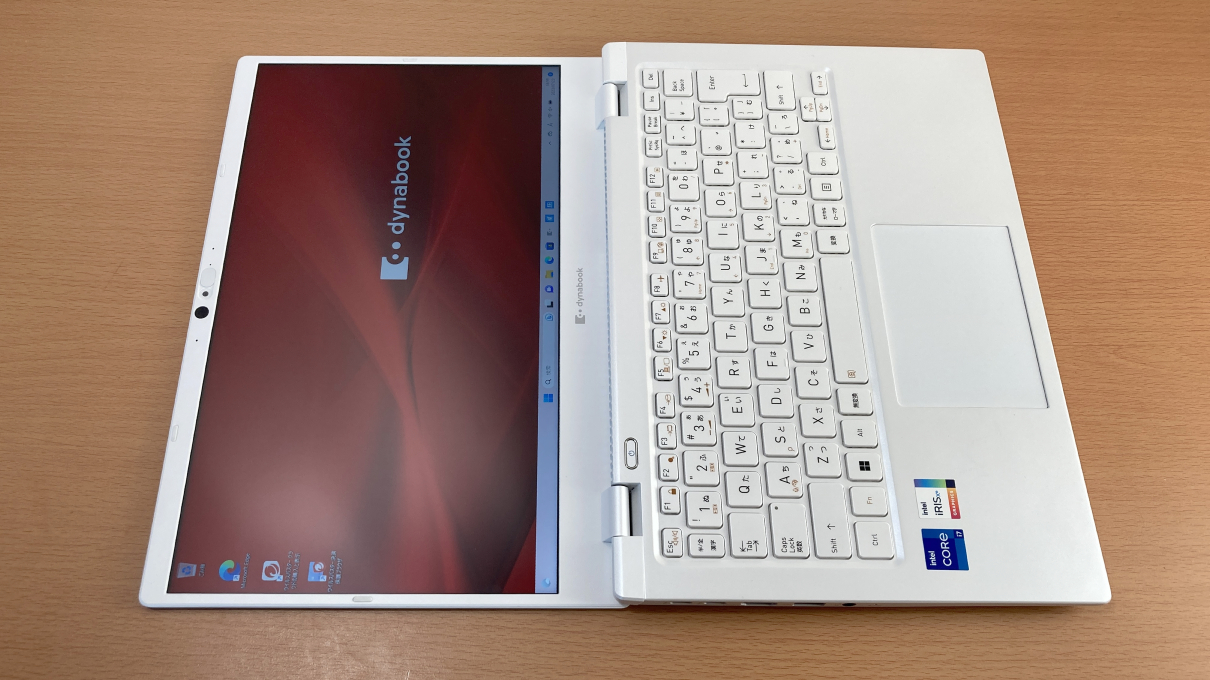

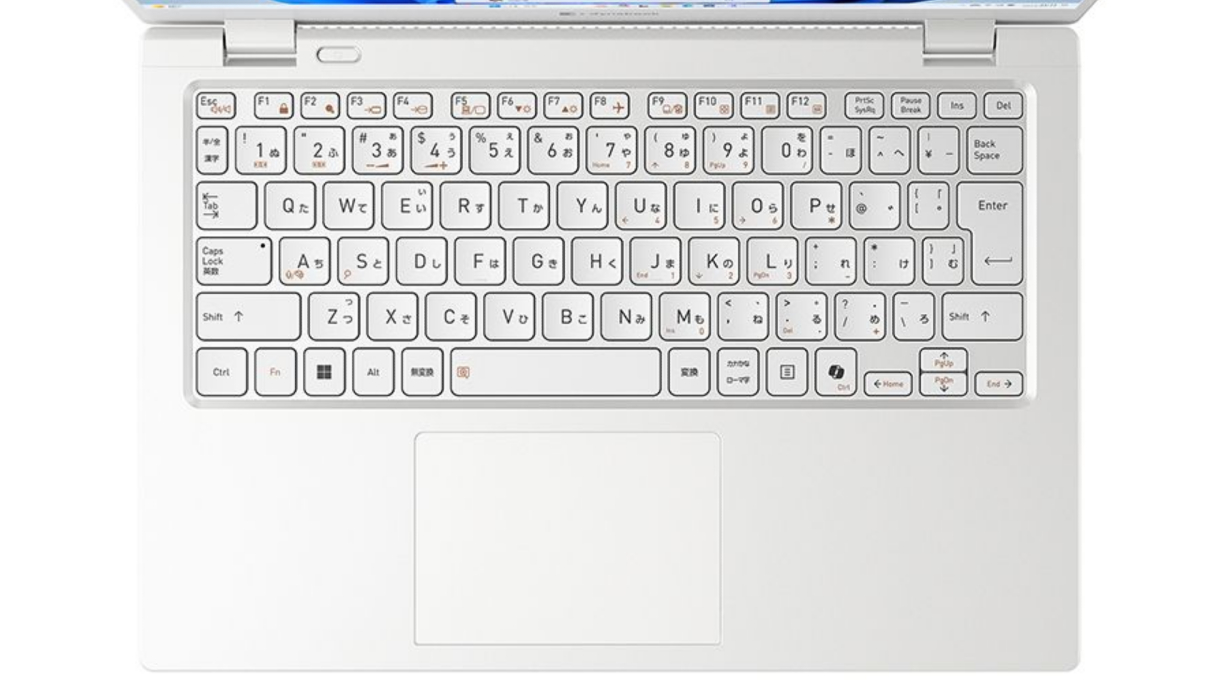

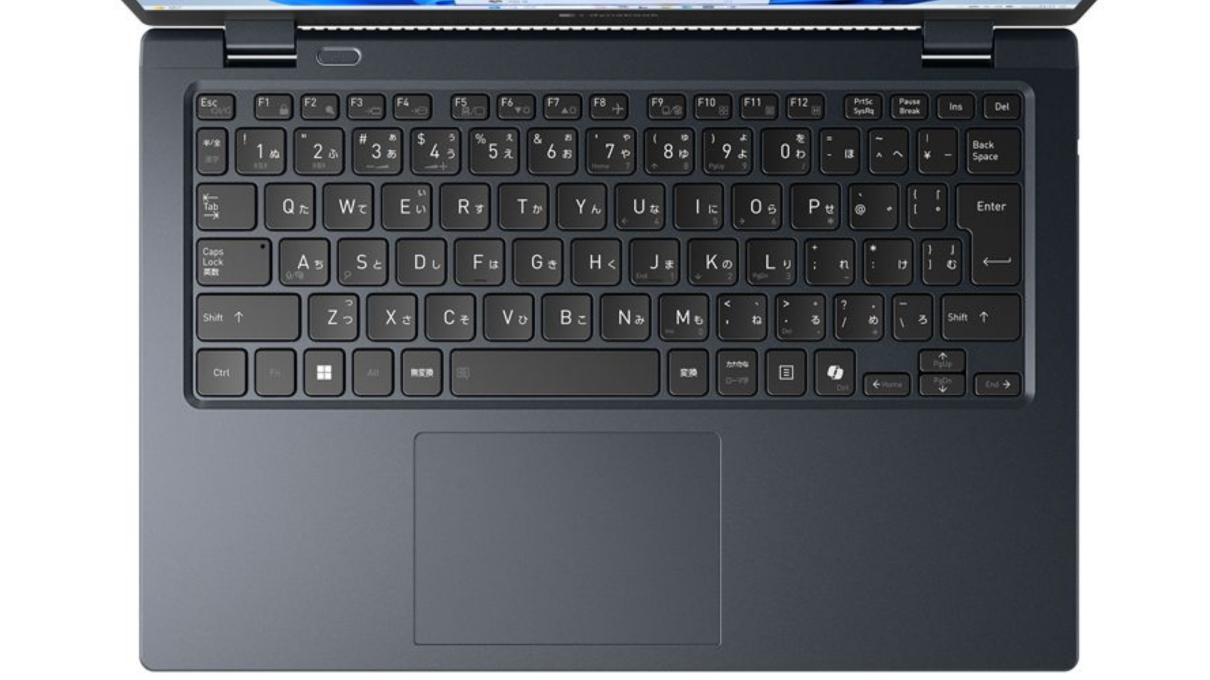

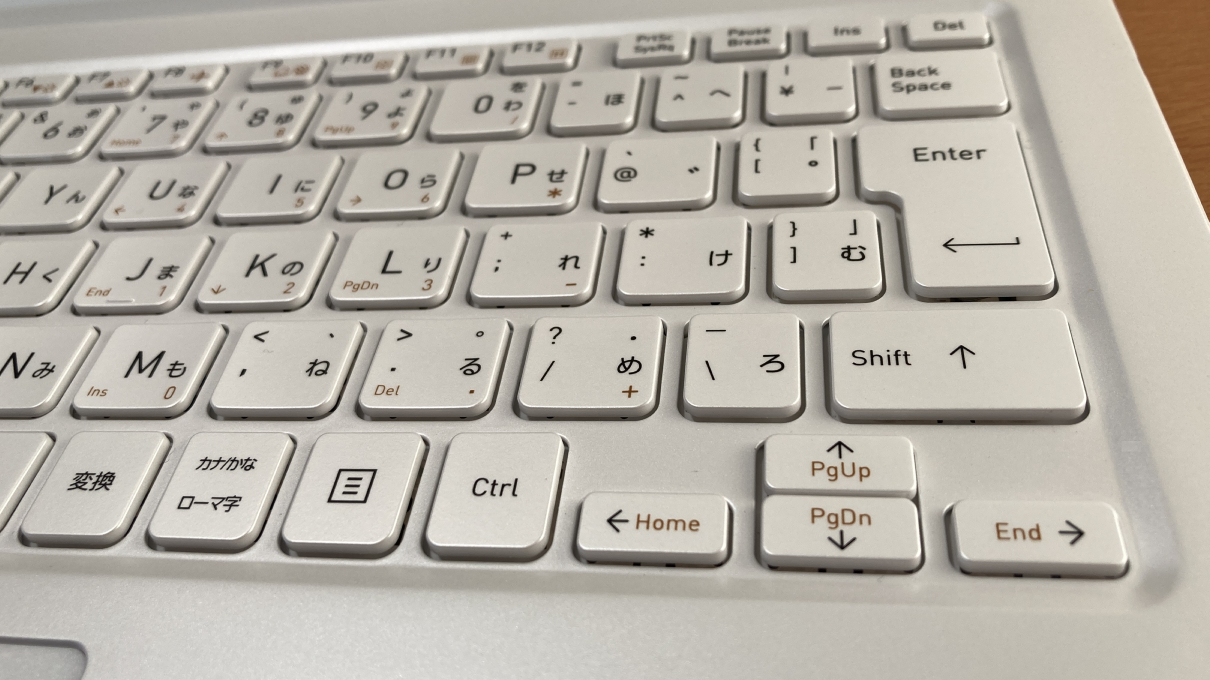

キーボード

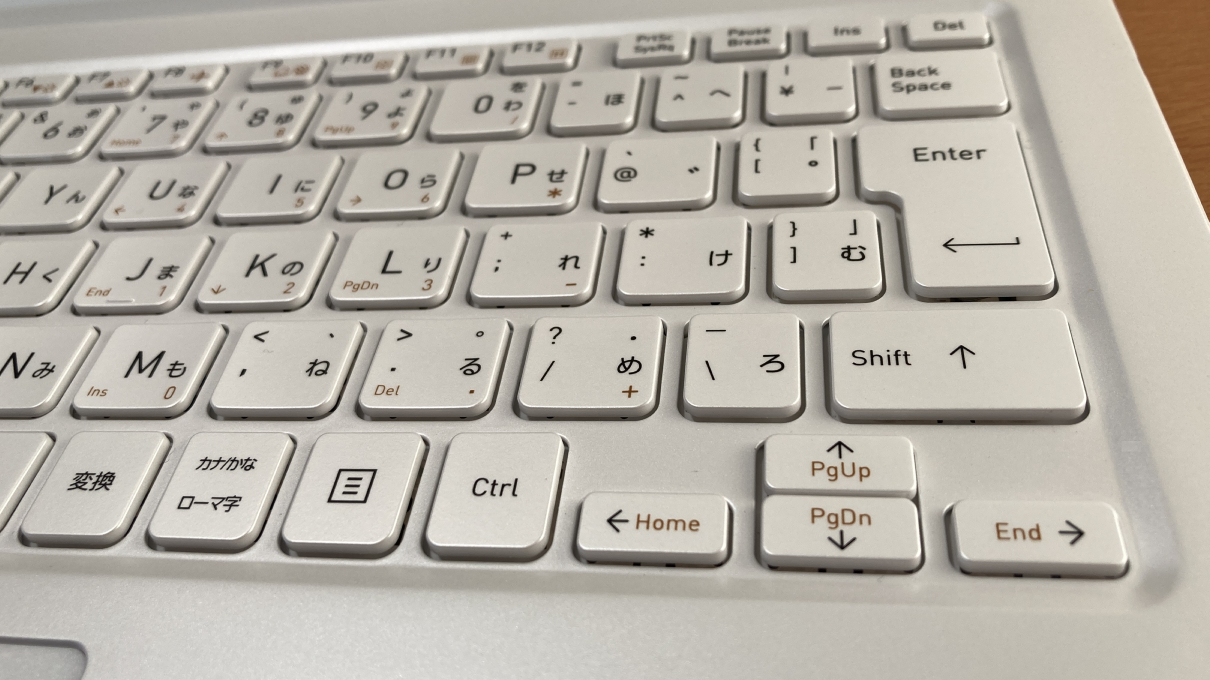

縦横ともにキーピッチ19mm、キーストロークは1.5mm。

打鍵感は一般的な打ち心地で良い感じです。

dynabookのキーボードは何度もご紹介してきましたので、基本的には同様のご説明が多くなります。

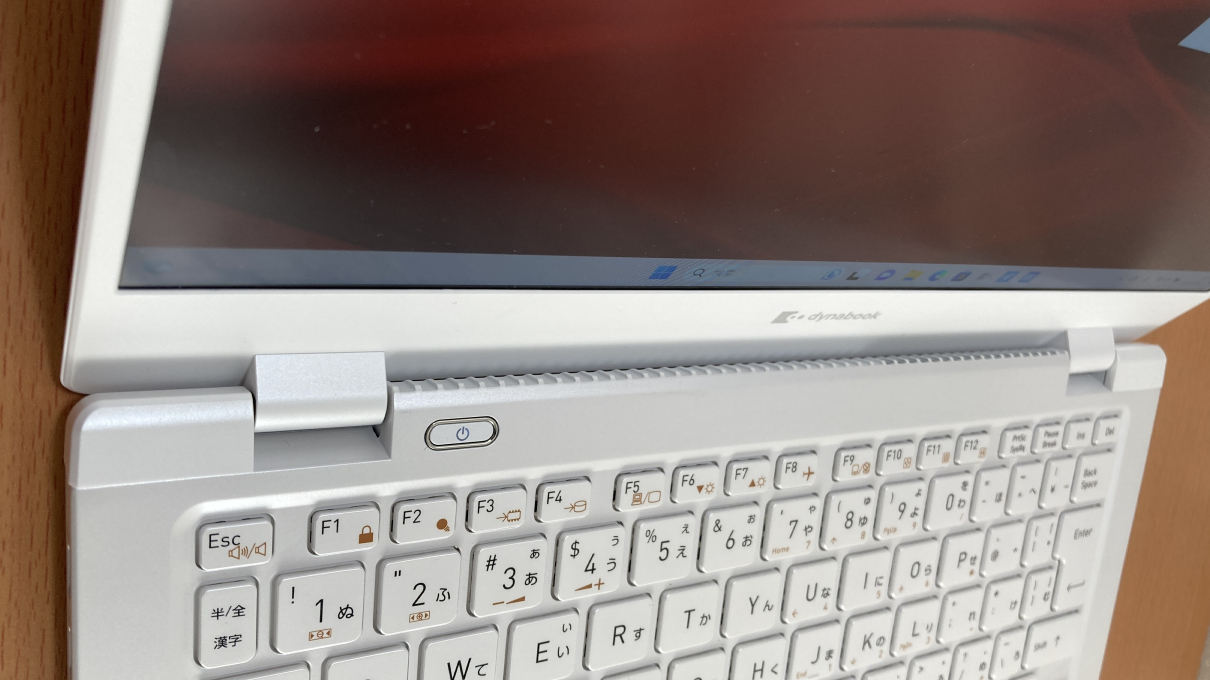

まず、左上にある電源ボタンは指紋認証になっていません。それっぽく見えますが「dynabook GZ/HY」の場合、生体認証は顏認証のみ対応です(上位機種であるRZシリーズですと指紋認証も付いてきます)。

Enter キーの上にBackSpace キー、その上には Delete キーの鉄板配置。

逆T字の左右上側に空間を造っているので、手元を見ないでカーソル移動し続けられます。出先でマウスが使えない場面でも速度を落とさず操作し続けることができる機体は重宝します。

こちらは「dynabook GZ/HW」の写真です。GZ/HYの場合、右側のCtrlキーがコパイロットキーに変わっています

世界標準と言えるほどスタンダードな使いやすいキーボードです。しっかりと打ち込める打鍵感の良さを求めるなら富士通製かThinkpadがオススメですが、「dynabook GZ/HV」のそれもストローク1.5mmでしっかり打てますので悪くない打ち心地です。

難点を挙げるとすると、やはりバックライトキーボードが付いていないこと。

暗い部屋でプロジェクターに繋げてプレゼンや、ご家族の寝静まった部屋でこっそり使う時など。そうした用事がないようであれば気にするところではありませんが、必要な方はUSBライトと併用するか、別の機種がオススメになります。

同じdynabookであれば「dynabook RZシリーズ(2022)」や「dynabook VZシリーズ」が対応していますが価格が上がります。逆に安くする方に考えるなら「Pavilion Aero 13-bg」などですが、キーボードに癖があります。いずれも一長一短です。

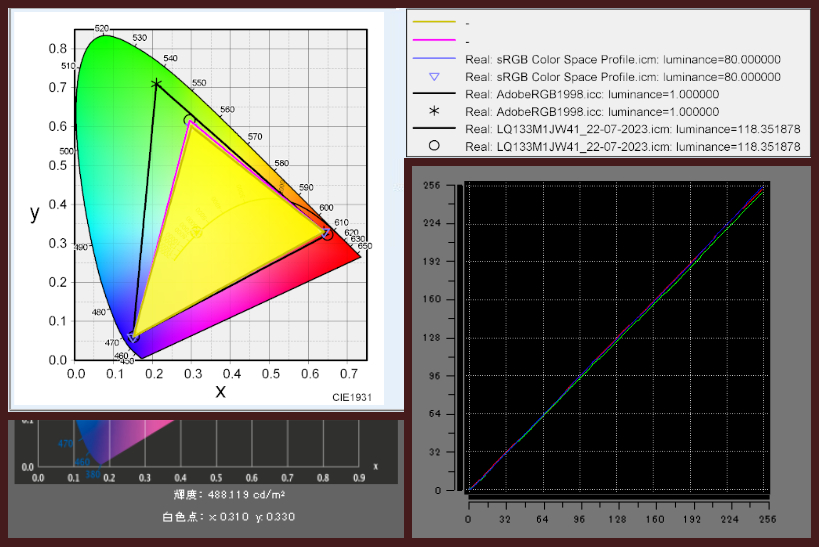

ディスプレイ:非光沢の16:9液晶 1920×1080

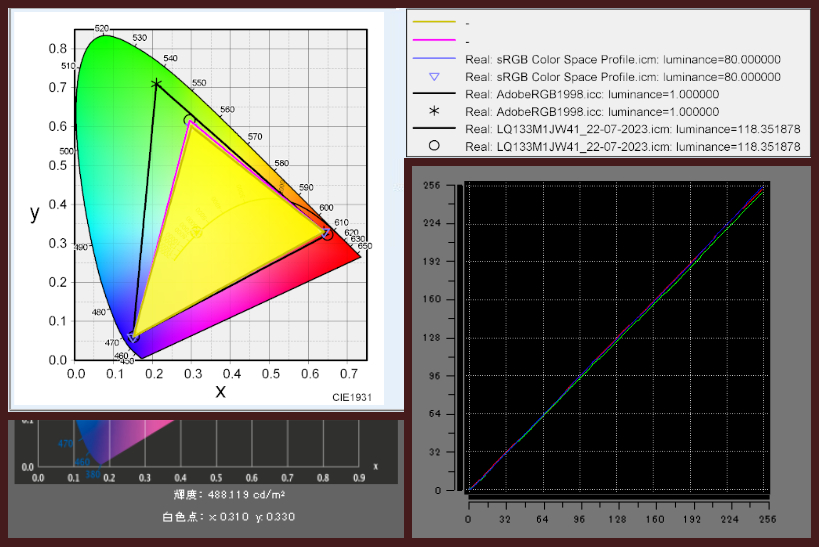

「dynabook GZ/HY」の液晶パネル「LQ133M1JW41」:Color ACの色度図、i1Display Proによる輝度測定、LUT表示

※液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。

液晶パネルは前回と同じ型番を使用していました。

輝度は488.1cd/㎡と明るく、色域はsRGBカバー率が99.9%。Adobeカバー率が77.0%。フリッカーは発生していませんでした。

赤青緑のLUT表示(別名ガンマ補正曲線)を見ると、三色とも綺麗にバランスしているのが分かります。

IGZOパネルらしく視野角も広く、色鮮やかな液晶です。内部性能が許される範囲ならクリエイティブな作業を含めて、映像、画像系のコンテンツを楽しむのにも向いています。

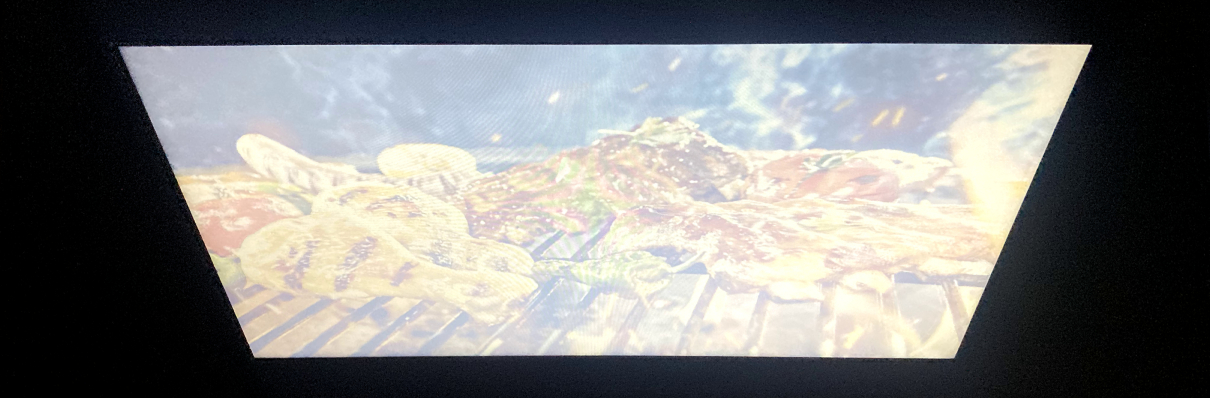

視野角の広さ(画像)

次に画像の見やすさ、視野角の広さを確認します。

「dynabook GZ/HY」のsRGBカバー率 99.9%一般的なIPS液晶 sRGBカバー率62.8%TN液晶 sRGBカバー率61.3%

「dynabook GZ/HY」のsRGBカバー率 99.9%一般的なIPS液晶sRGBカバー率62.8%TN液晶 sRGBカバー率61%

内部性能について

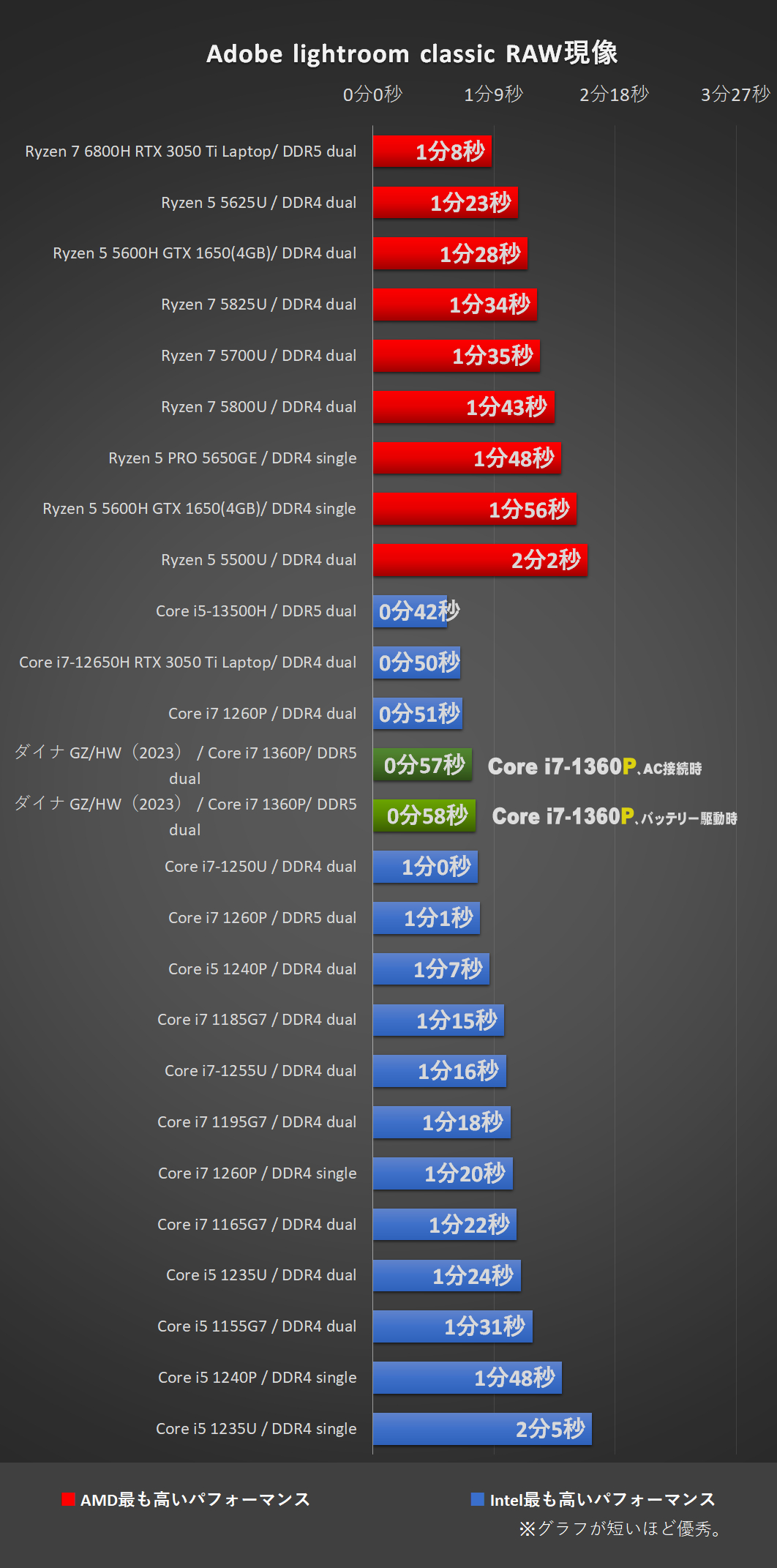

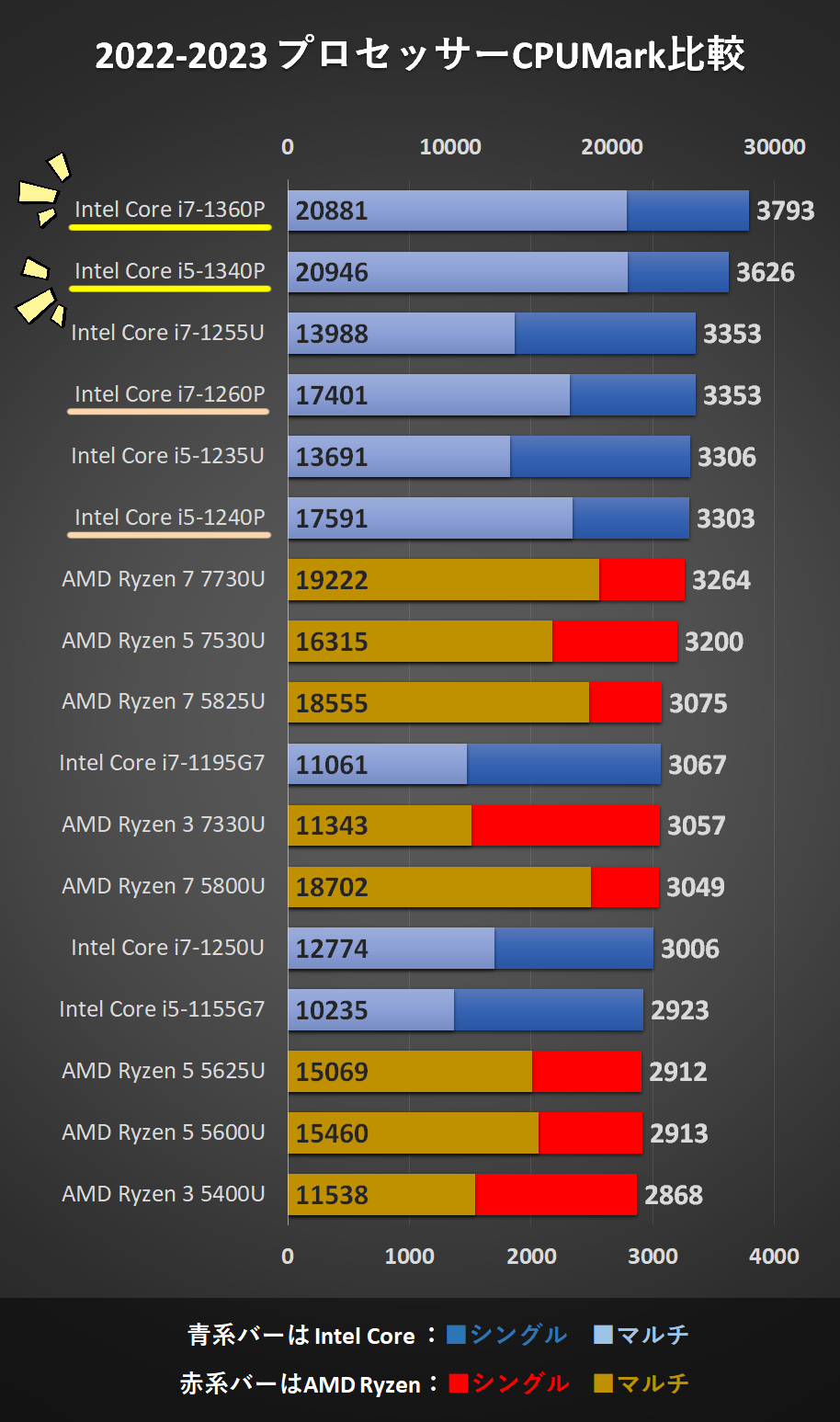

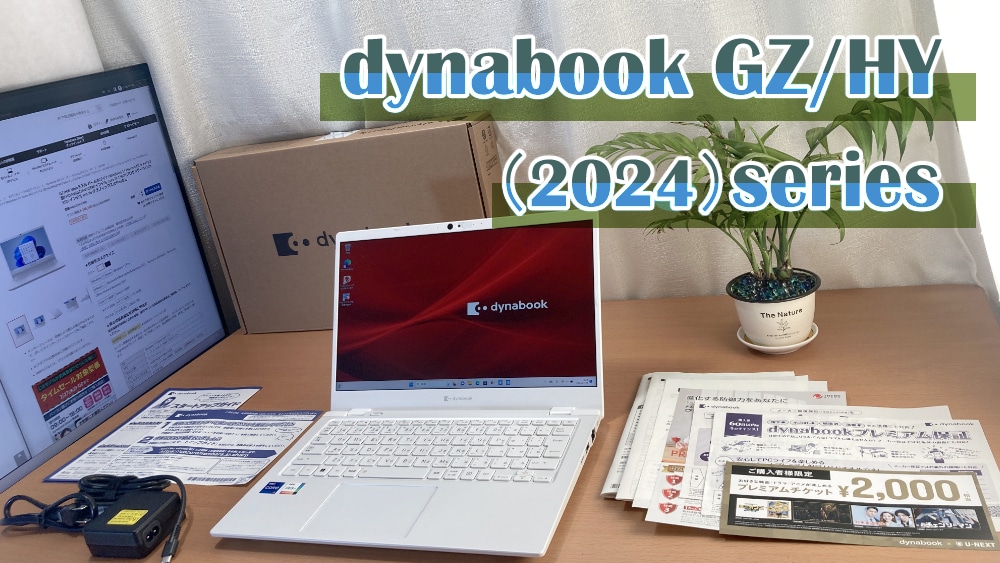

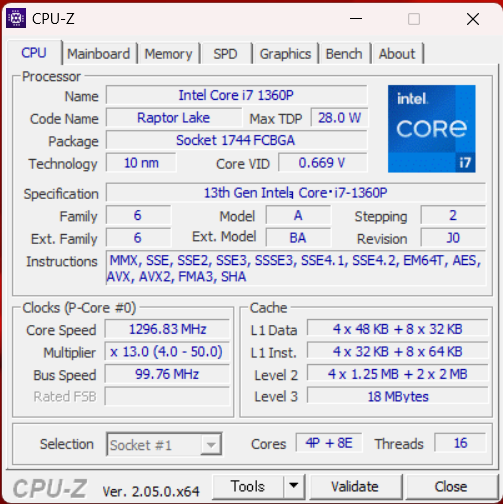

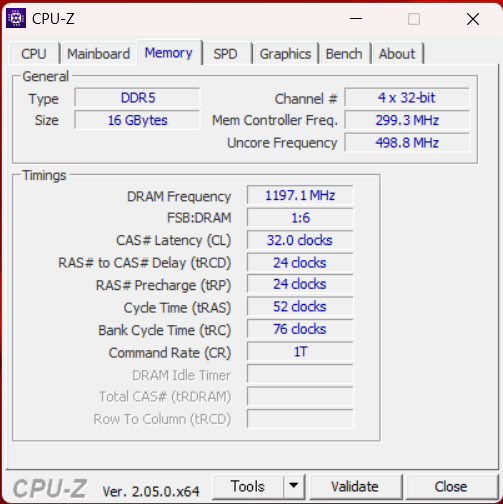

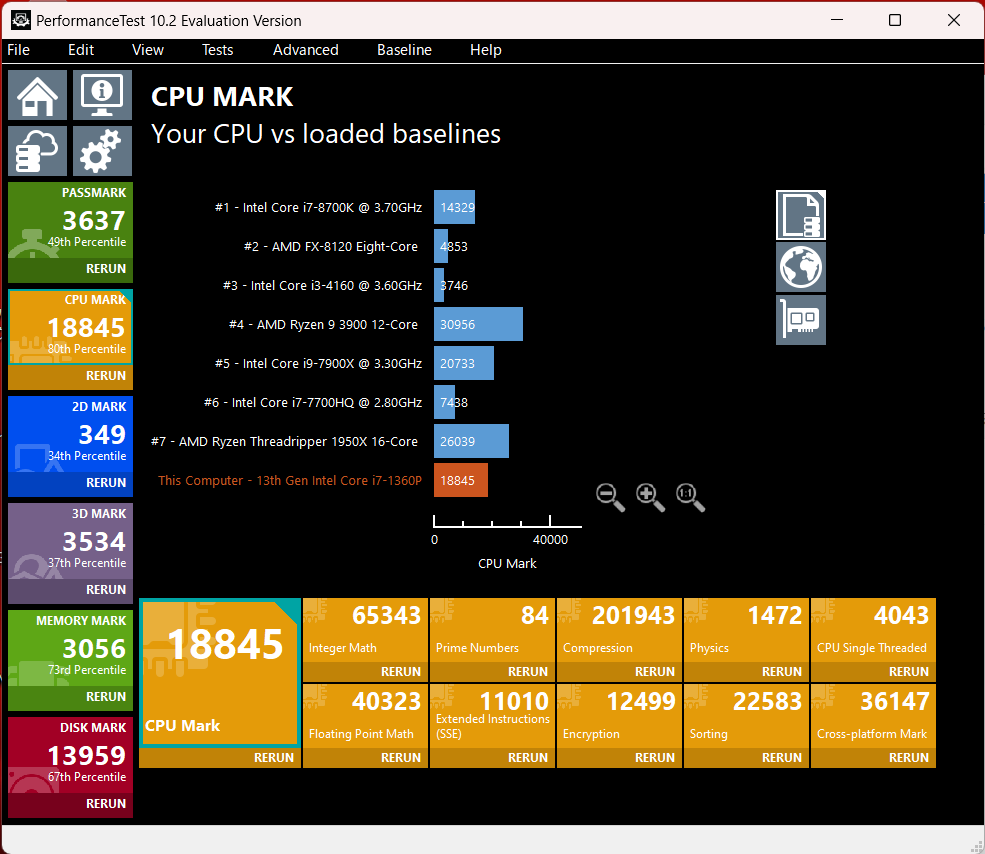

今回、アルパカが調べたのは「dynabook GZ/HY」のCore i7-1360P搭載機になります。

Windowsの更新が入らない状態で、立ち上げにかかる時間は約13.7秒でした。

性能を調べた結果、まとめ

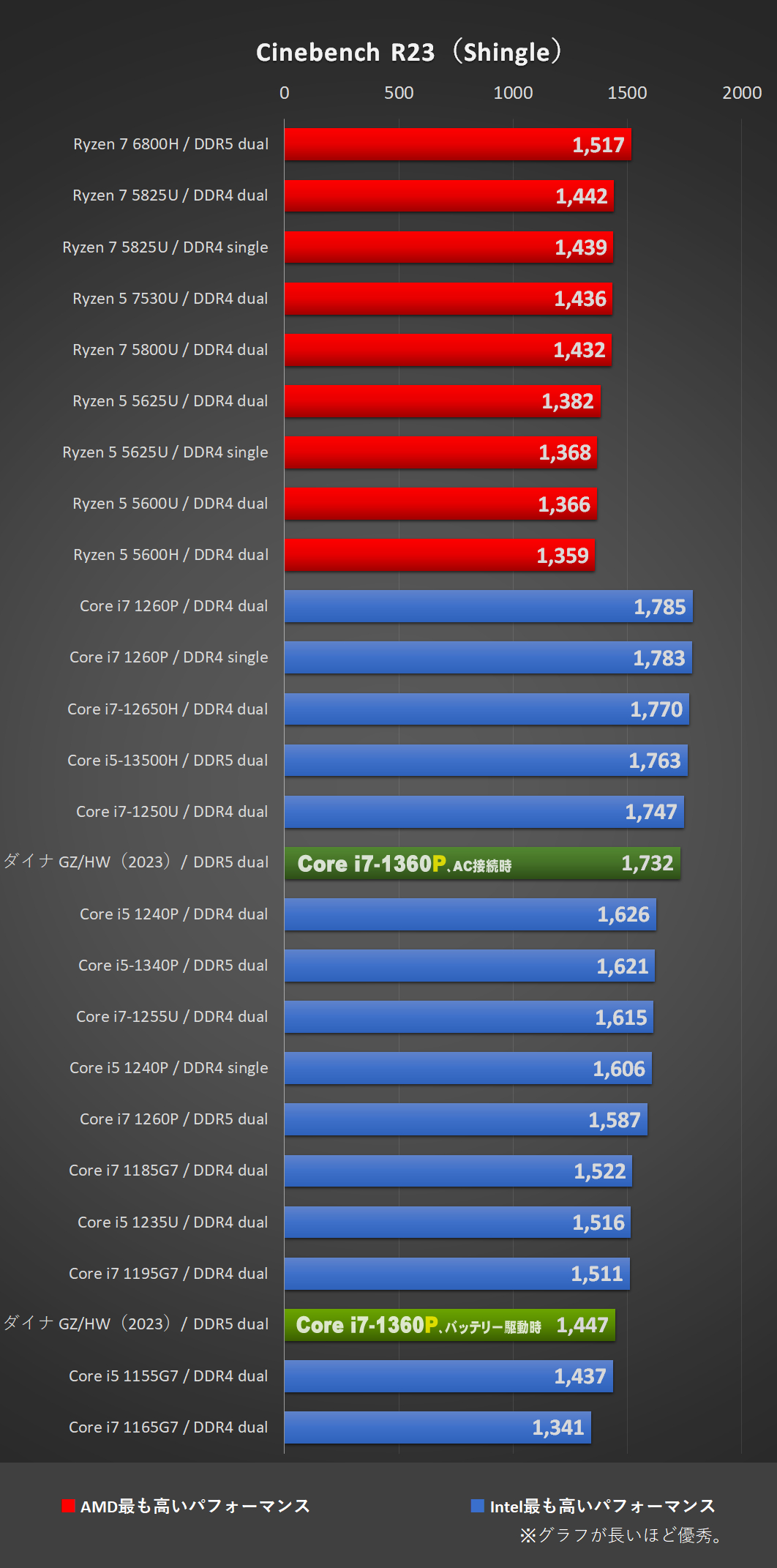

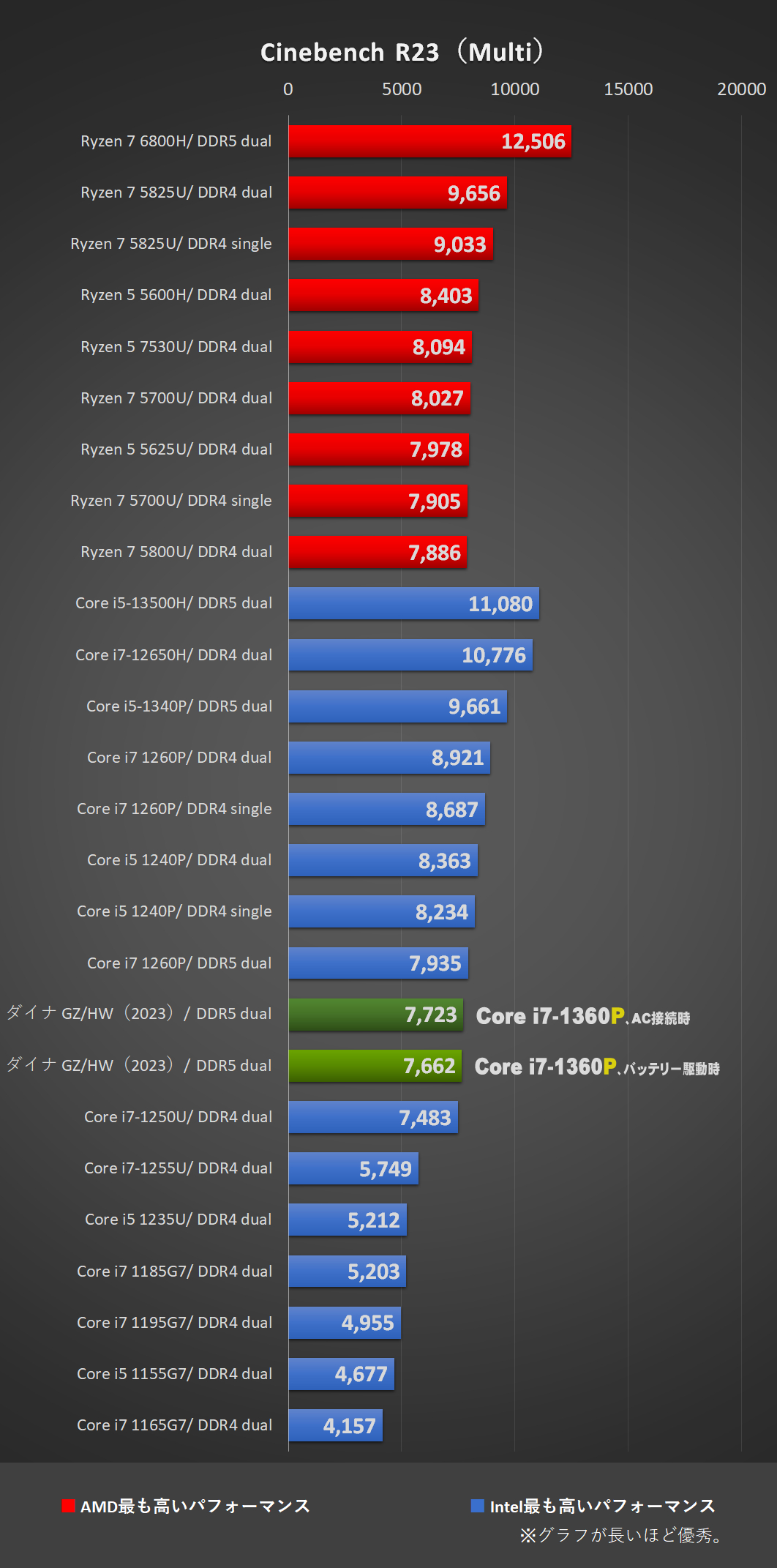

今回、初めて調べた Core i7-1360P ですが、ベンチマークでは控えめな数値に留まりました。電力設定を抑えているためですが、そのため12世代Coreに近い動きになっています。

ここに掲載していない計測ではベンチマークの数値が高いものよりも早く処理を終えるものが幾つもありましたので、一般的な作業で不便を感じることはまずないと思います。

バッテリー駆動時にはそれなりに速度が落ちますが、ブラウジングではWEBXPTR3で280前後をキープできていれば高スコアです。あまり快適さを失わずに外でもネット作業を続けられます。

グラフで掲載している通りですが、やろうと思えば動画の編集もFHDの軽めのものなら問題なくこなせます。常に移動しながら作業の手を止めたくない、という人がサブ機として選ぶのに良いと思います。

「dynabook GZ/HY」に関しても安心してオススメできます。

※掲載しているグラフ内の濃い緑バーがAC電源接続時、明るい緑バーがバッテリー駆動時となっています。

CinebenchR23

Single Core 1732 pts、Multi Core 7723 pts(AC電源接続時)

Cine R23 SingleグラフCine R23 Multiグラフ

※記事が長くなりすぎるのを避けるため、グラフの多くを畳んでいます。クリックかタップでご覧になれます。

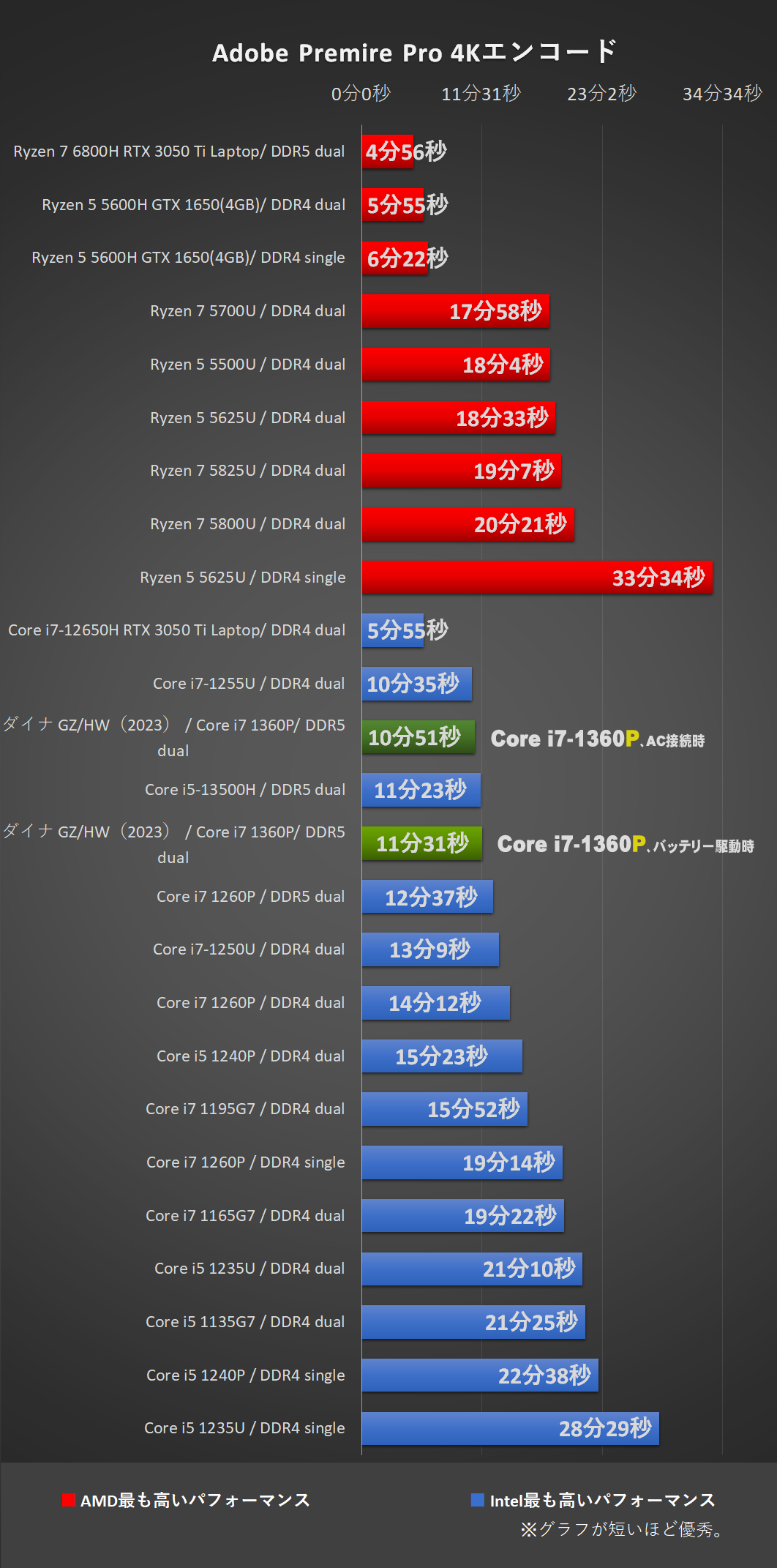

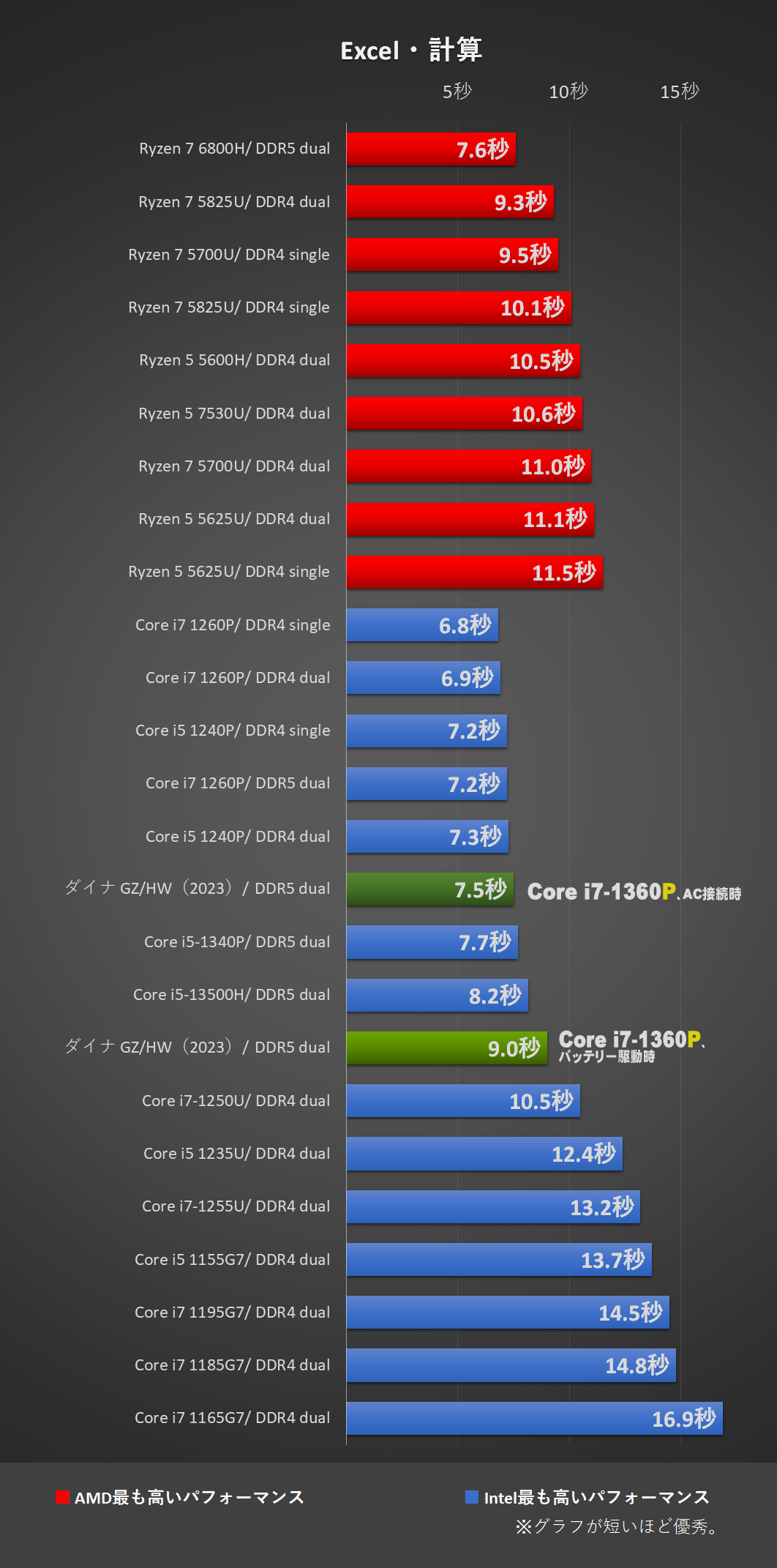

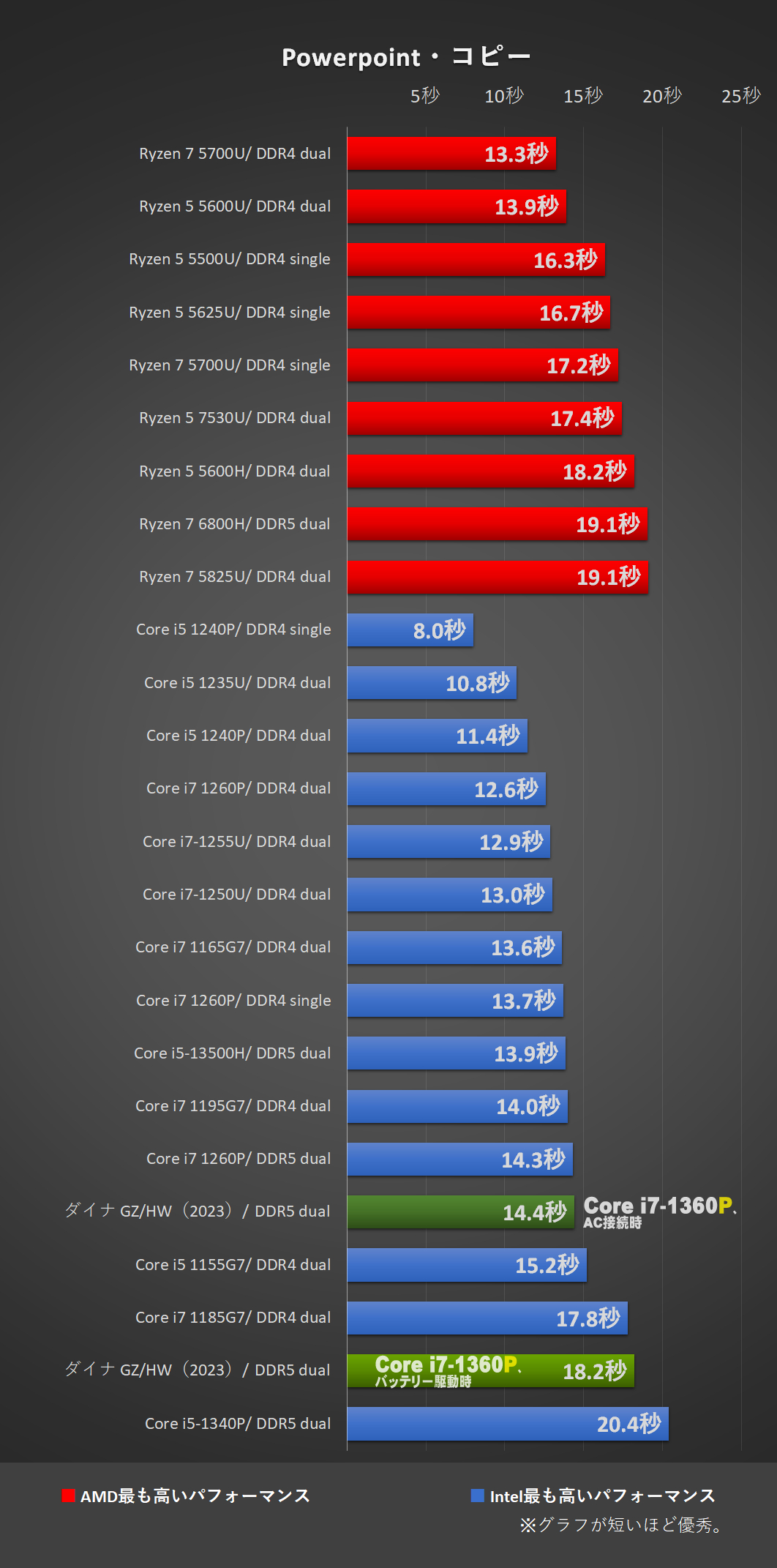

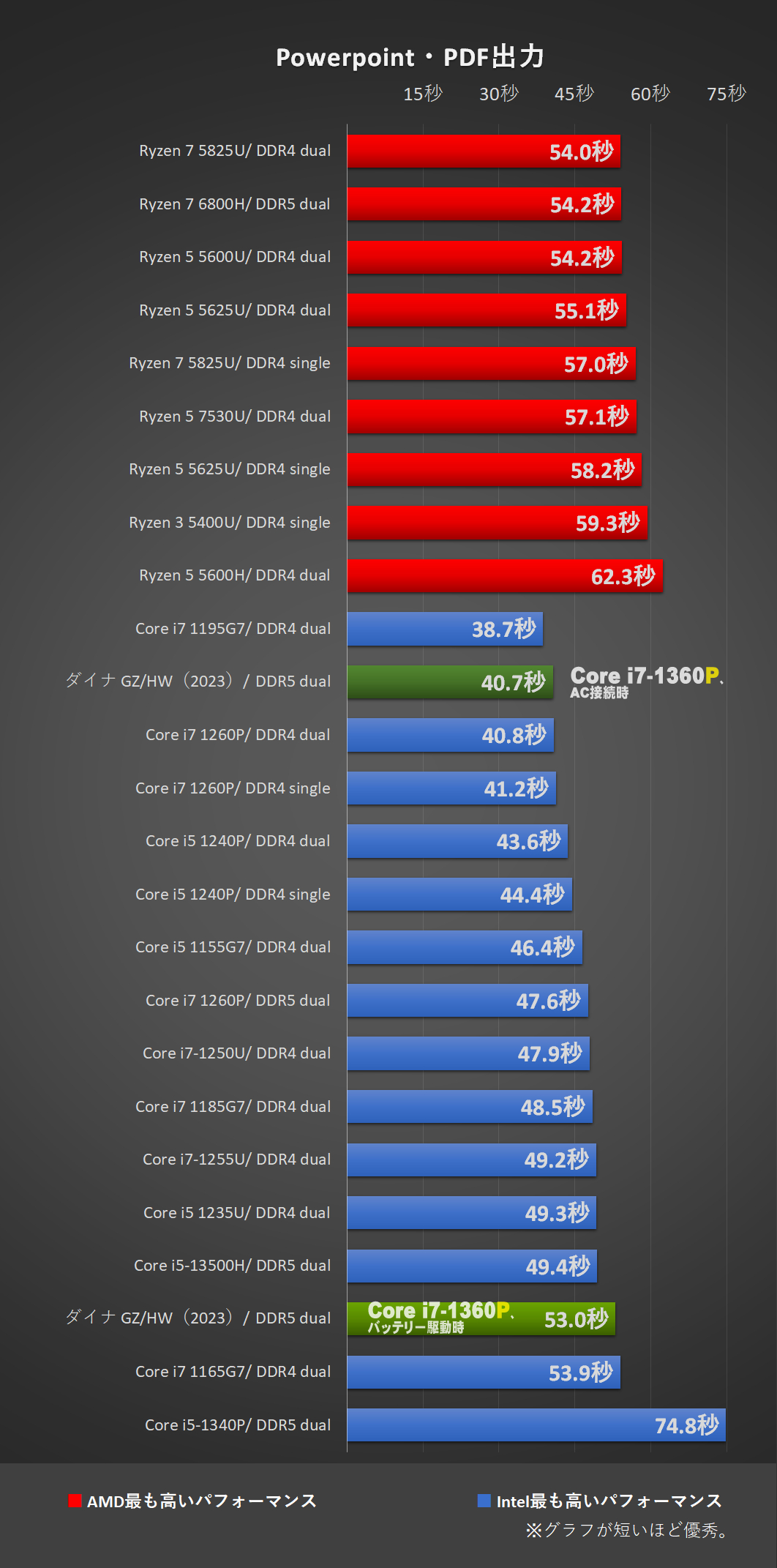

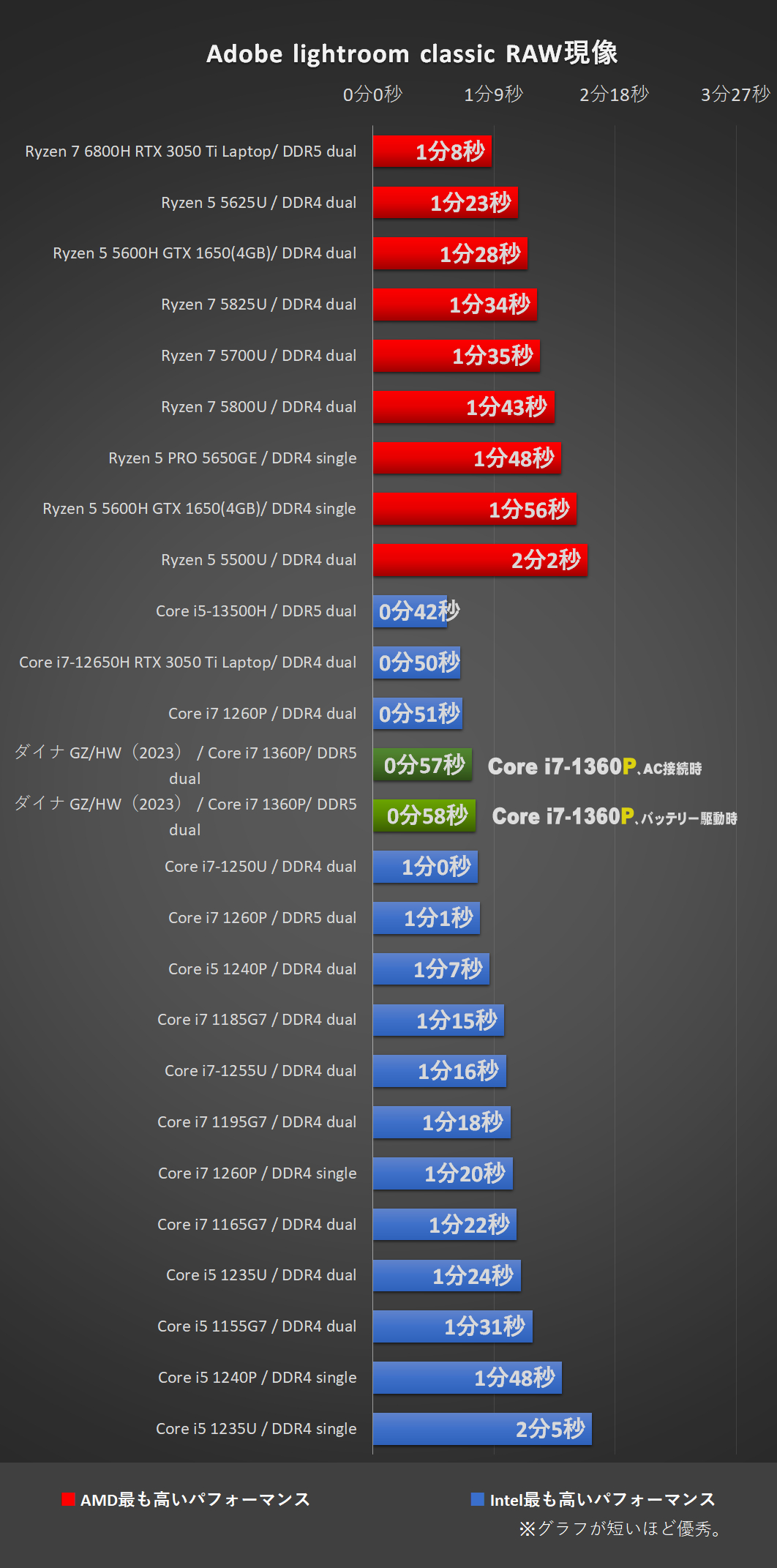

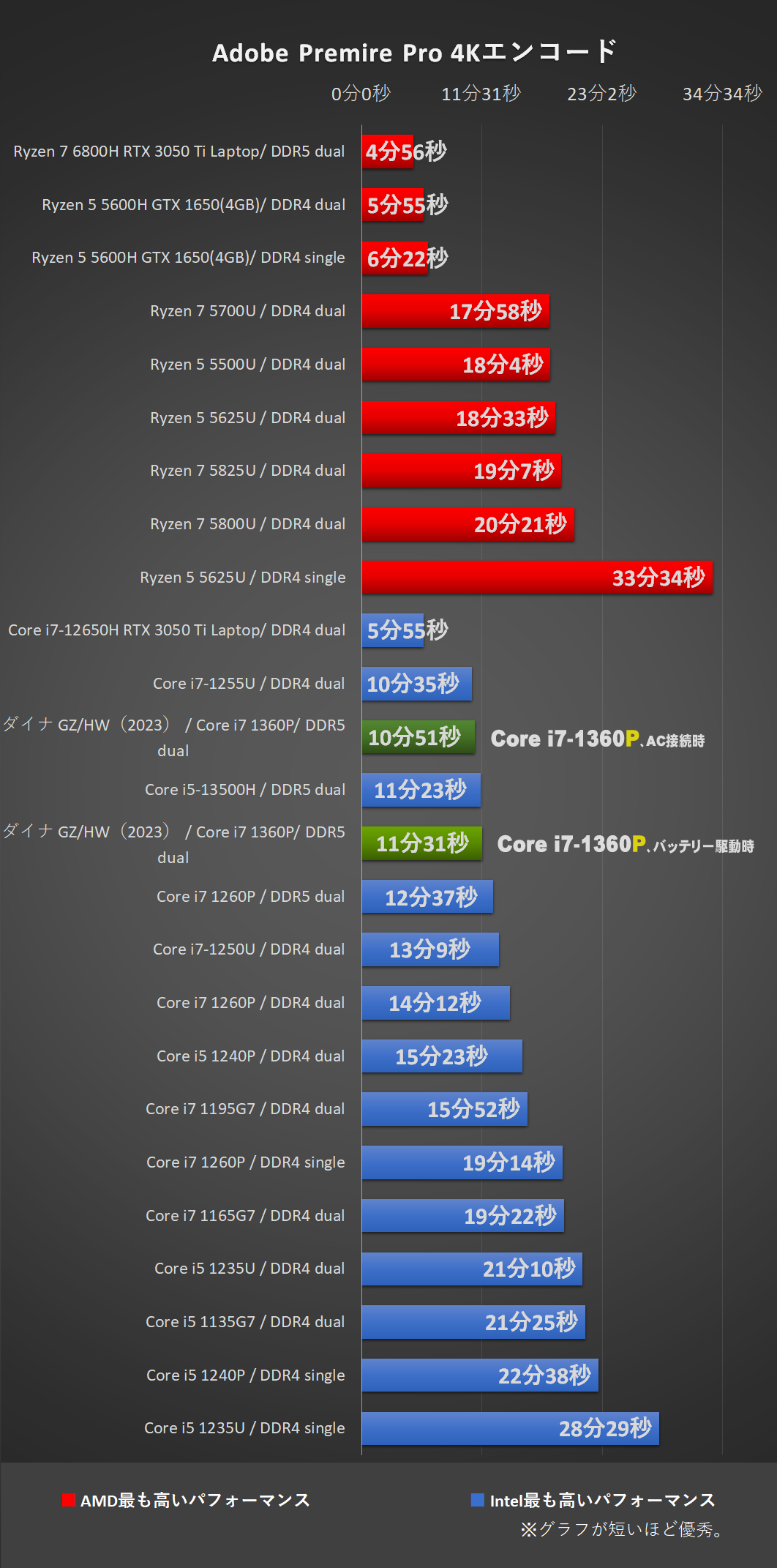

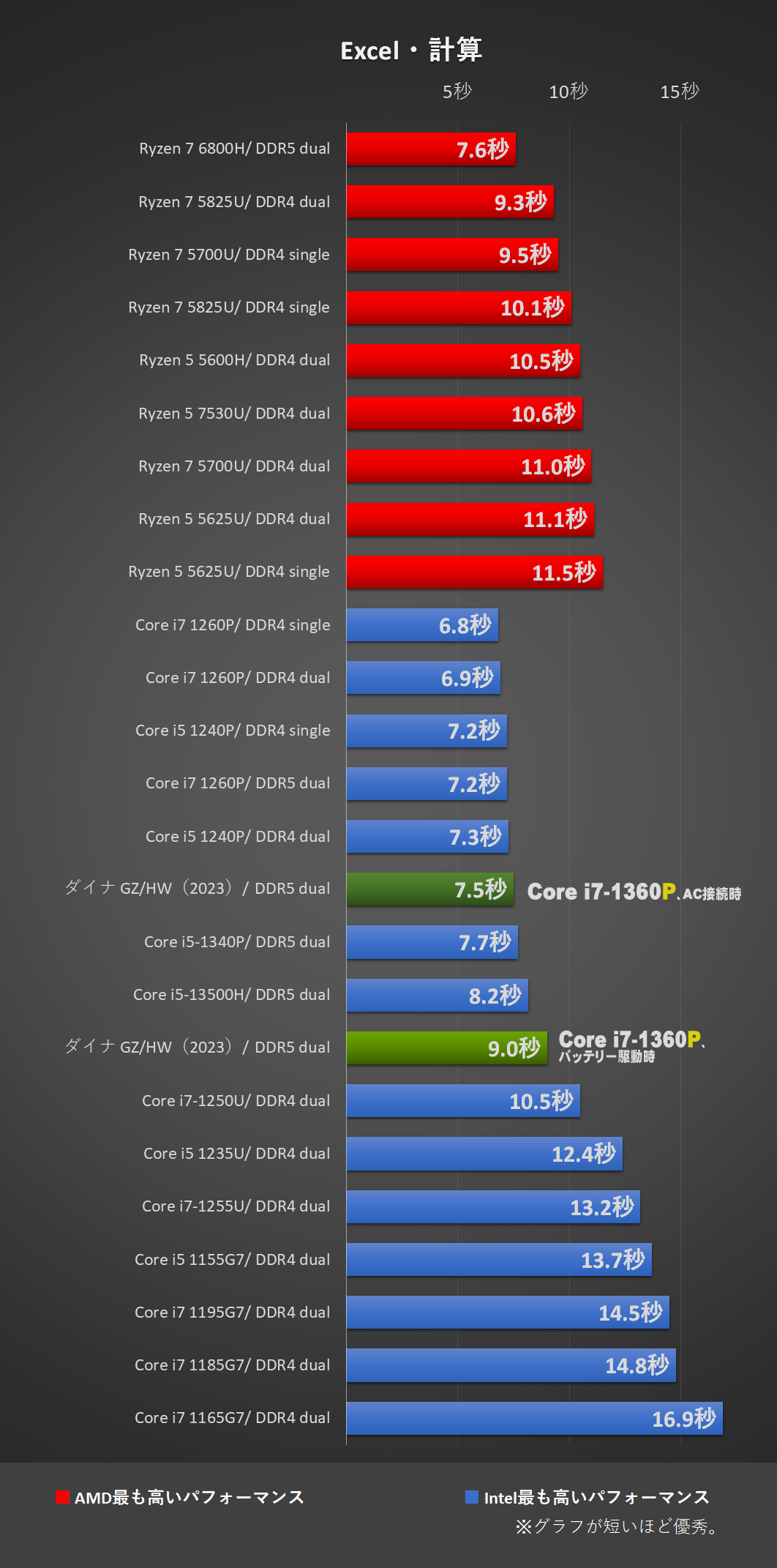

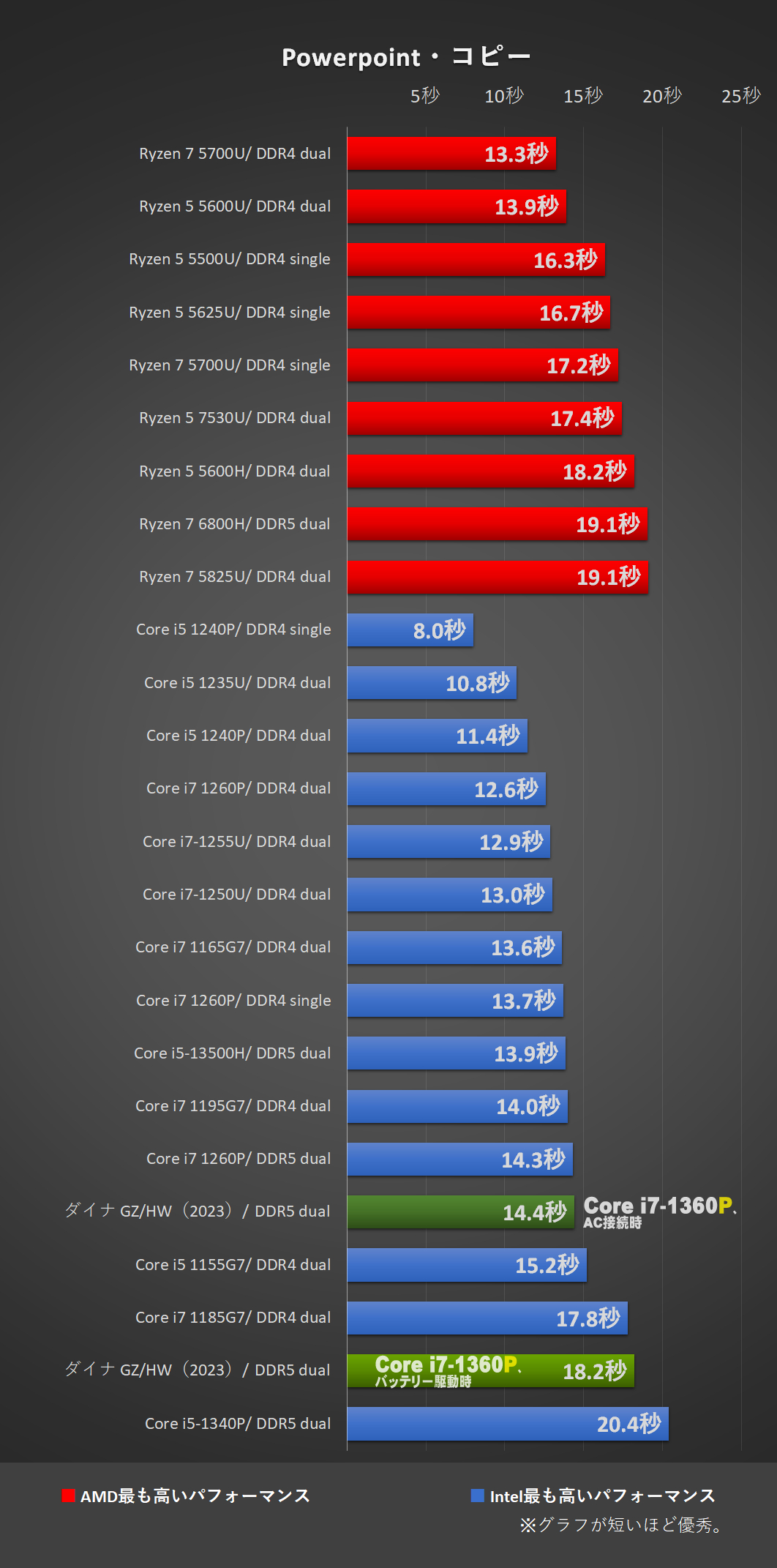

Adobe や Office の実測時間

Adobe や Office の実測時間

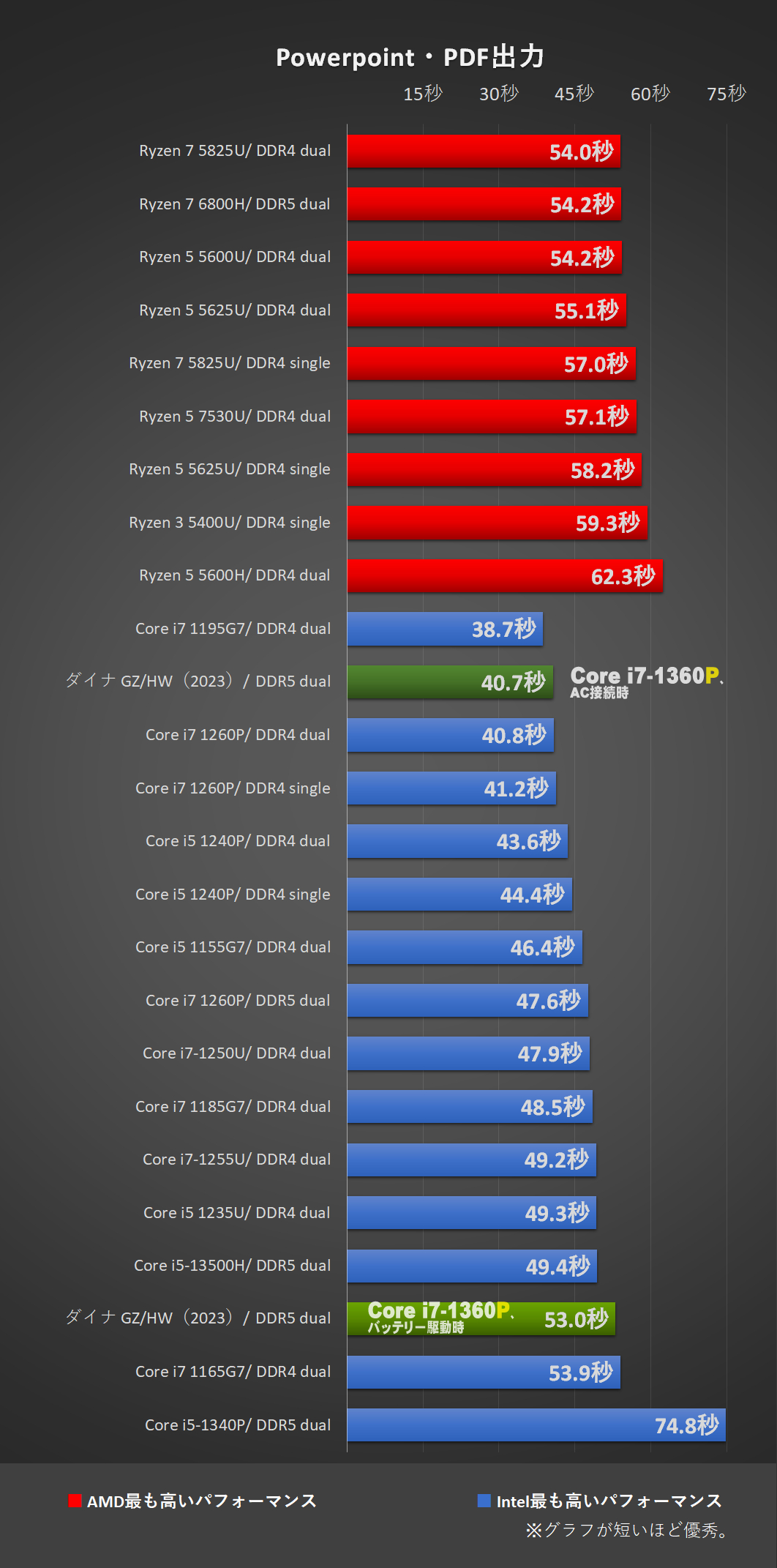

Adobe Adobe-Lightroom classic RAW現像Adobe Premiere Pro 4K出力Excel 計算Powerpoint・コピーPowerpoint・PDF出力

※108枚のRAWデータをJpeg変換するのにかかる時間を計測。

※約5分間の軽い編集を加えた動画をH264(YouTube 2160p 4K)の書き出しをした際にかかる時間を計測。

※128000回分のVLOOKUPと、184000回分のSUMIFS(3つの条件)を一度に計算させたときにかかった時間を計測。

※スライド200枚をコピーした際にかかる時間を計測しました。パワポの場合、クリップボードに取り込むよりも張り付ける方が負担が大きいので、そちらのみの計測です。

※50.5MBのダミー商談資料スライド200枚をPDF出力にかかる時間を計測しました。

インターネットの速度(WEBXPRT3)やPassMark、その他もろもろ

インターネットの速度(WEBXPRT3)

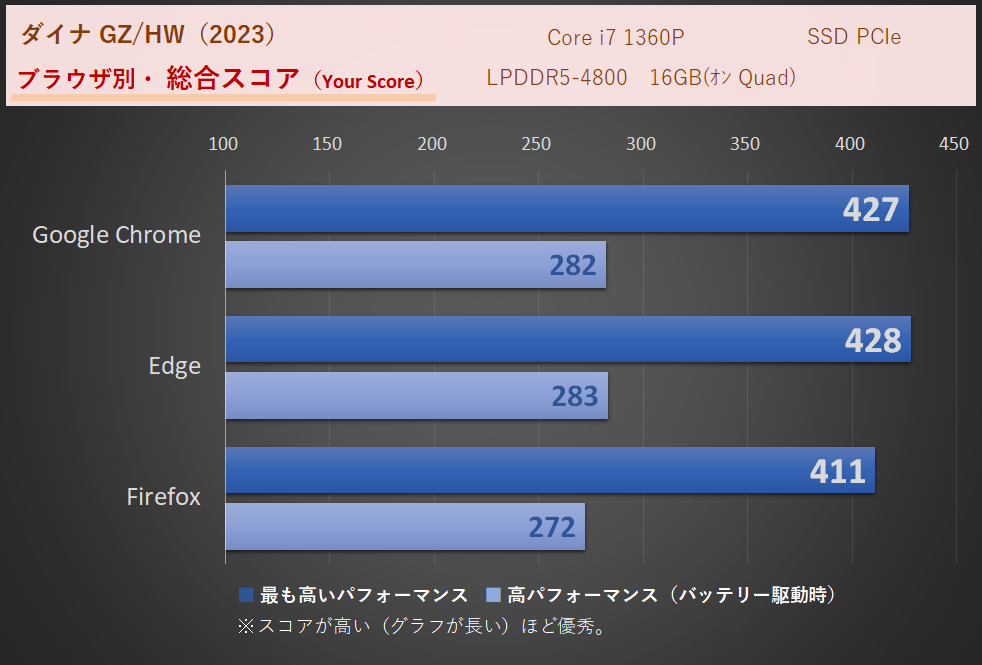

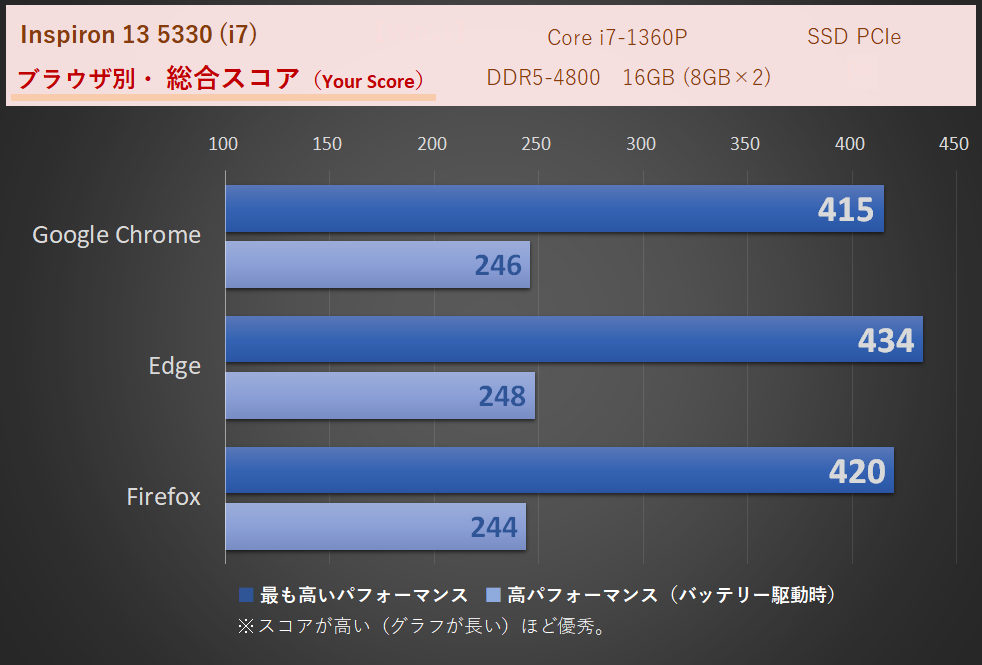

「dynabook GZ/HY」Core i7-1360P・メモリ16時比較用・「Inspiron 13(5330)」Core i7-1360P ・メモリ16GB時

主要三大ブラウザ(Chrome と FireFox と Edge)で、それぞれのAC電源あり最適なパフォーマンス時と、バッテリ駆動バランス時での速度を計測しています。

180あれば遅いとは感じなくなり、200でまあまあ。250で快適。300ならタイトなレスポンスを気にする人にもオススメできる即応性が手に入ります。

ブラウジングに関してはRyzenのみならず、最近ではCoreでもけっこう速度が落ちがちなものが多くなりました。メーカー設定によるところが大きいのかもしれません。「dynabook GZ/HY」もある程度は下がりますが、比較的速度を落とさない状態を維持できている方だと思います。

その他ベンチマーク、「dynabook GZ/HY」Core i7-1360P搭載機の計測結果一覧

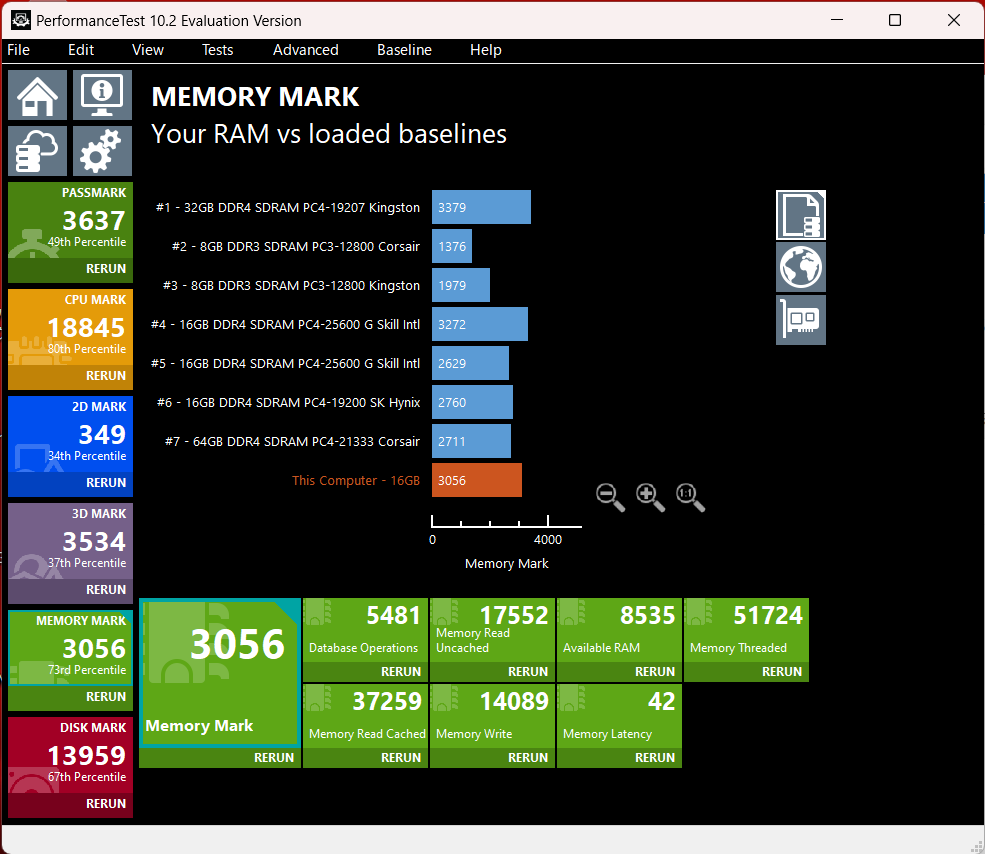

PassMark

ゲーム系ベンチマーク

軽い:ドラゴンクエストX

ドラゴンクエストX:「dynabook GZ/HY」Core i7-1360P、メモリ16GB時にて

最高品質、FHD、フルスクリーン設定:9189(とても快適)

少し重い:FF-XIV 暁月のフィナーレ

FF-XIV 暁月のフィナーレ:「dynabook GZ/HY」Core i7-1360P、メモリ16GB時にて、初期設定のまま(ノートPC高品質)で計測

平均fps: 40.5、最低fps: 23

スコア:5796(設定変更を推奨)

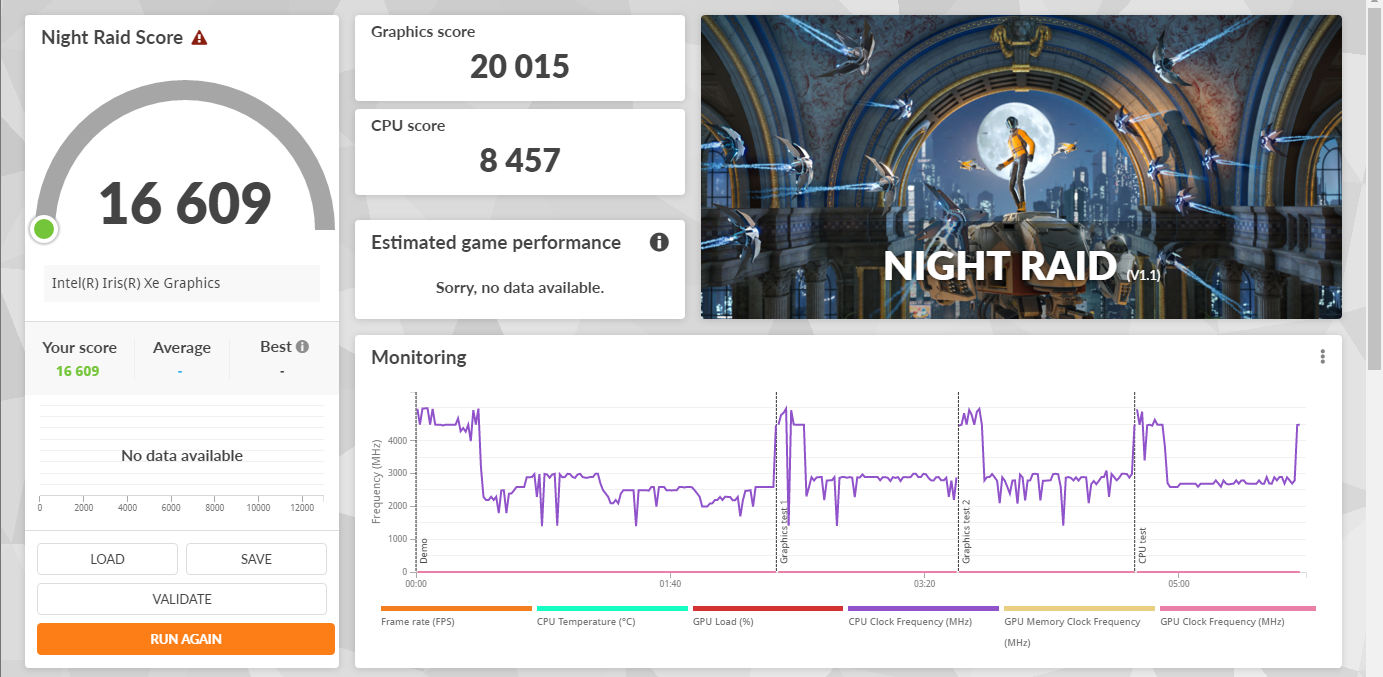

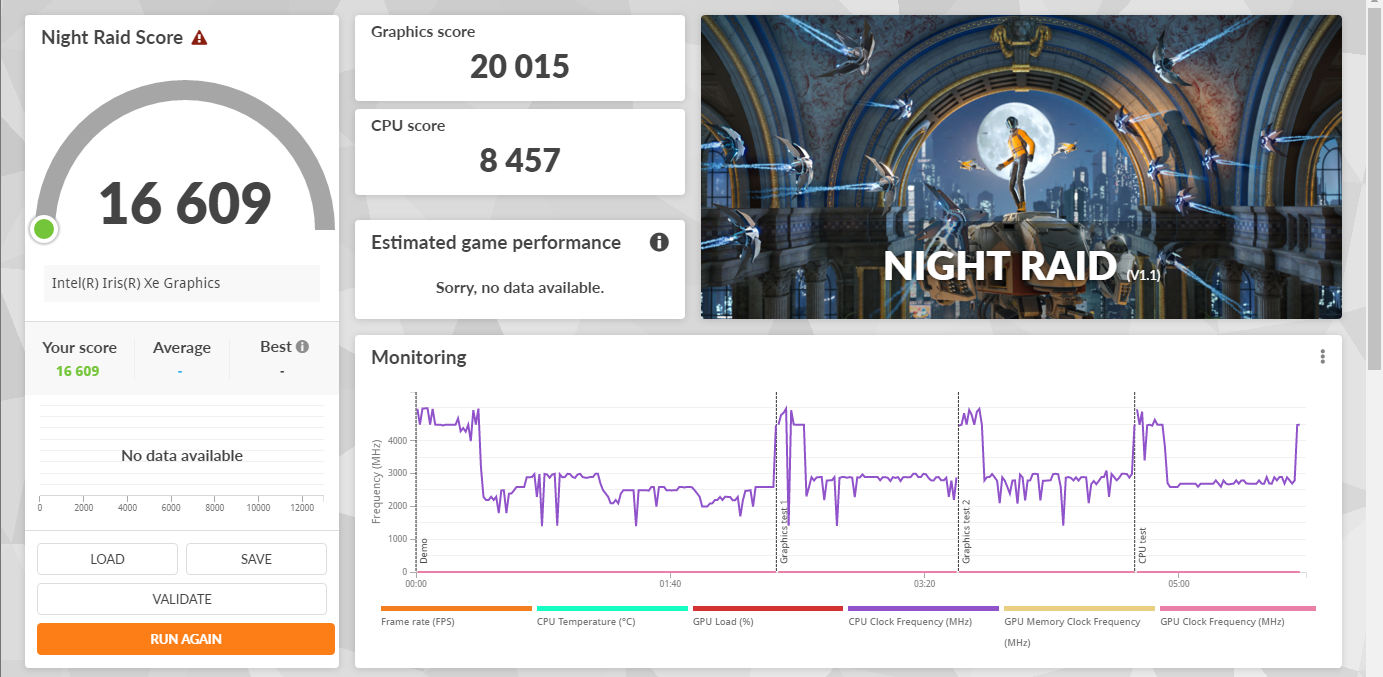

3DMark-NIGHT RAID

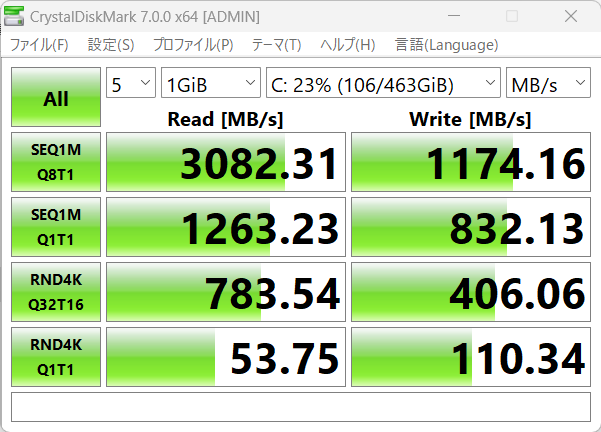

ストレージ

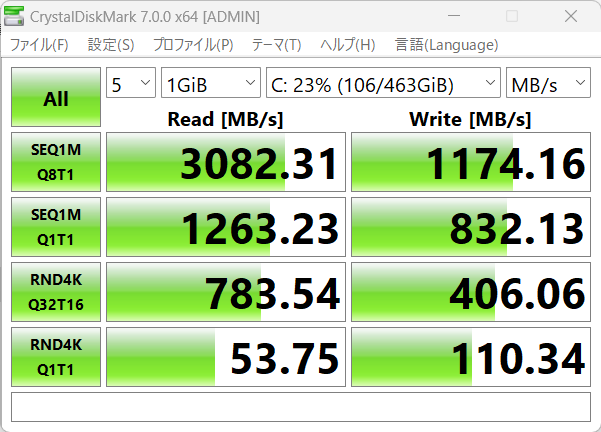

「dynabook GZ/HY」本体ストレージ・CrystalDiskMark7.0にて小容量で計測

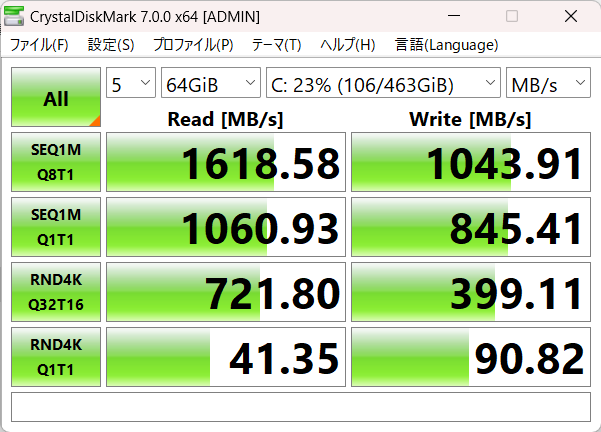

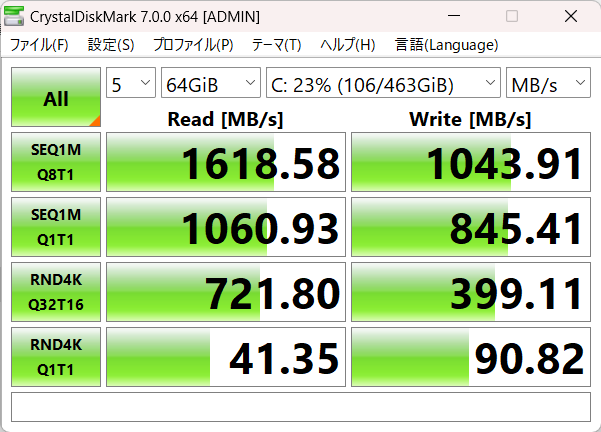

「dynabook GZ/HY」本体ストレージ・CrystalDiskMark7.0にて大容量で計測

SSDがサムスン製のGen3搭載となっていました。普段使いで不便を感じることはない速度です(1TB SSDの上位モデルを選ぶとGen4になります)。

大容量を扱う際に速度が減衰しますので、ストレージ内の整理や大きなデータを移行する際にはお気をつけ下さい。

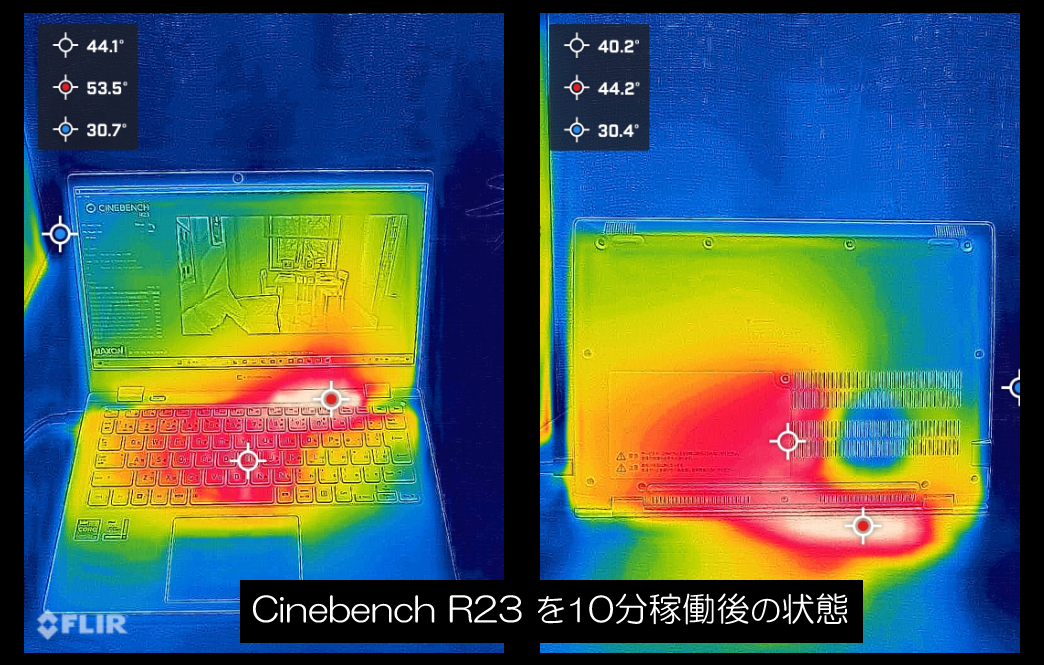

機体外側の温度推移

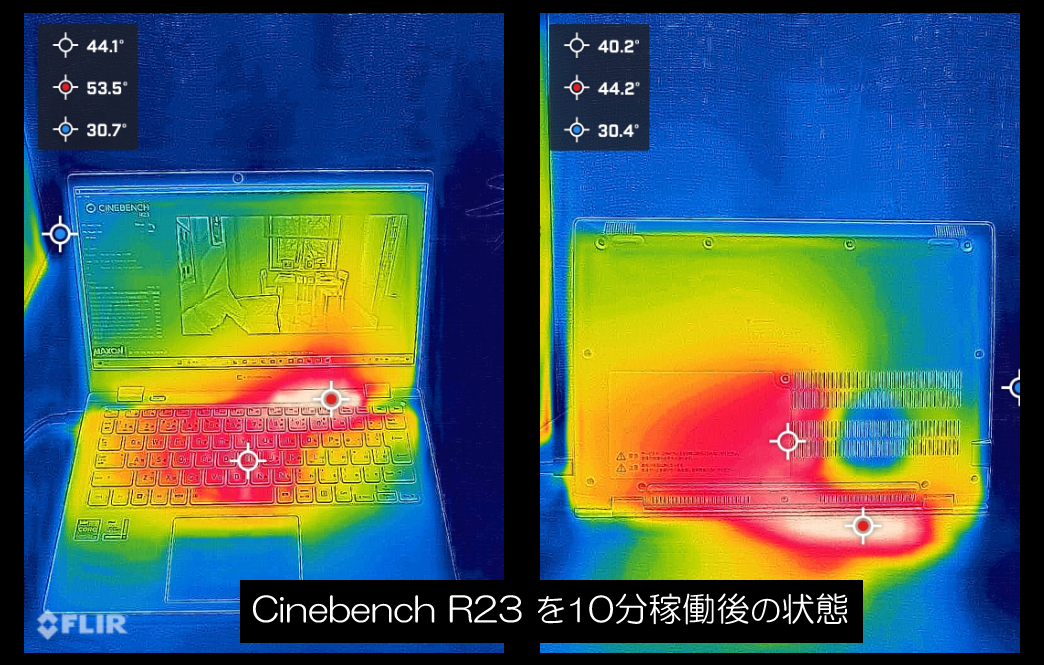

「dynabook GZ/HY」Core i7-1360P Cinebench R23 の10分稼働後の外郭温度

シングルファンではありますが、Dynabookのエンパワーテクノロジーでしっかり冷却できています。

一番、熱くなるのはモニター右下部の廃熱口近辺で50度超えですが、身体が触れる場所ではないので問題のない範囲です。キーボード中央部で44度くらいなら問題のない範囲だと思います。

価格とラインナップの一覧

「東芝Direct」から「DynaBook Direct」への表示変更について

ご注意点:カタログモデルとダイレクト(BTO)価格について

カタログモデルとダイレクト(BTO)について

カタログモデルは、別名店頭モデルとも呼ばれ、家電量販店での販売用にカタログに記載されたものです。これに対し、ダイレクトモデルとは、メーカーから直販サイトを通して買うPCのことです。カタログモデルは代表的な性能のみ販売され、ダイレクトモデルは幅広い組み合わせが対応可能です。ただし、ネットを通じて買うので、手元に届くまで時間がかかります。価格は時期により変動するので、どちらの方が安いとは言えません。ただ、ダイレクトモデルでなければ手に入らない性能が多いため、総じてダイレクトをオススメすることが多いです。

法人様のご購入(領収書)について

法人様のご購入(領収書)について

法人名義でダイレクトモデルをご購入される場合、特に領収書が発行されるかどうかを気にされる方が多いと思います。

多くの直販パソコンでは、領収書代わりとして使用できる証明書を発行しています。

ダイナブック(旧東芝ダイレクト)も「出荷納品証明書」というのを商品と一緒に送付できます。

こちらをクレジットカードの明細書などと一緒にすれば、ほとんどの会計処理は通ります。

手順としては、注文完了後に出てくる受注番号を「

DynaBookあんしんサポート

」に連絡して、そのように希望を伝えれば良いだけですので簡単です。

どうしても「領収書」でなければいけない場合。

支払い方法をコンビニ払いなどにして頂ければ、支払ったコンビニ店の領収書として受け取ることができます。

また、法人窓口からご購入いただけると、支払い方法が「カード一回払い、または銀行振り込み」のどちらかしか受け付けられませんが、それで問題がなければdynabook(株)発行の「領収書」を出してもらうこともできるようになっています。

dynabook direct の会員登録+こちらの特別販売会場から買うと、さらにもう一歩お安くなります。

>> 特別販売会場はこちらからどうぞ! <<

ご利用頂く際には最初に以下をご入力して購入サイトにログインを♪

ID :dyna204cls

PW:T8Y7GRSV

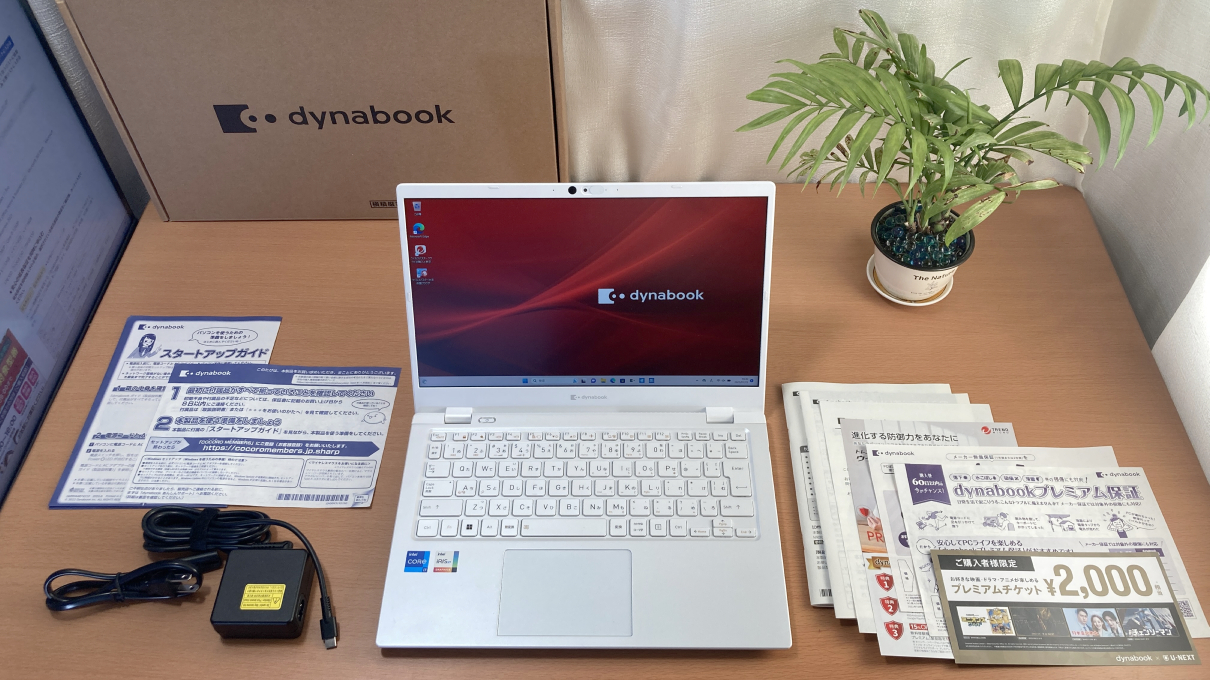

GZ/HY(2024)シリーズ

| シリーズ名 |

dynabook GZ/HYシリーズ

基本構成 |

| OS |

Windows11 Home or Pro

|

| カラー |

■ オニキスブルー □ パールホワイト |

| CPU |

Core i7-1360P

Pコア(4) : 最大 5.0GHz

Eコア(8) : 最大 3.7GHz

12コア/16スレッド

|

| メモリ |

8GB(8GB×1)/最大8GB

16GB(16GB×1)/最大16GB

32GB(32GB×1)/最大16GB |

※LPDDR5-4800対応、SDRAM、デュアルチャネル対応

※メモリの交換・増設はできません。 |

| ストレージ |

256GB SSD

512GB SSD

1TB SSD |

ディス

プレイ |

FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶

(IGZO・ノングレア)1,920×1,080ドット |

| ※ディスプレイサイズは13.3インチです。 |

| グラフィック |

インテル Iris Xe グラフィックス(CPU内蔵) |

無線

通信 |

Wi-fi6E(IEEE802.11ax+a/b/g/n/ac)

Bluetooth Ver5.1 |

| 有線LAN |

1000Base-T

(自動認識、Wake-up on LAN対応) |

| セキュリティ |

顏認証 |

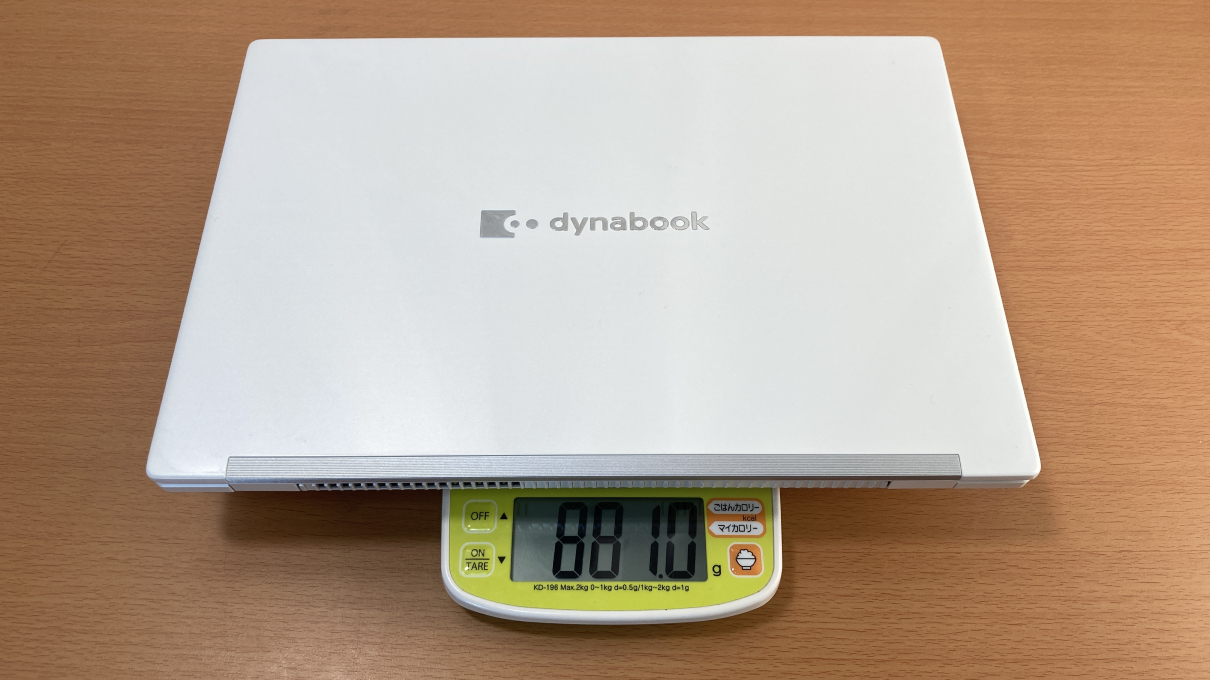

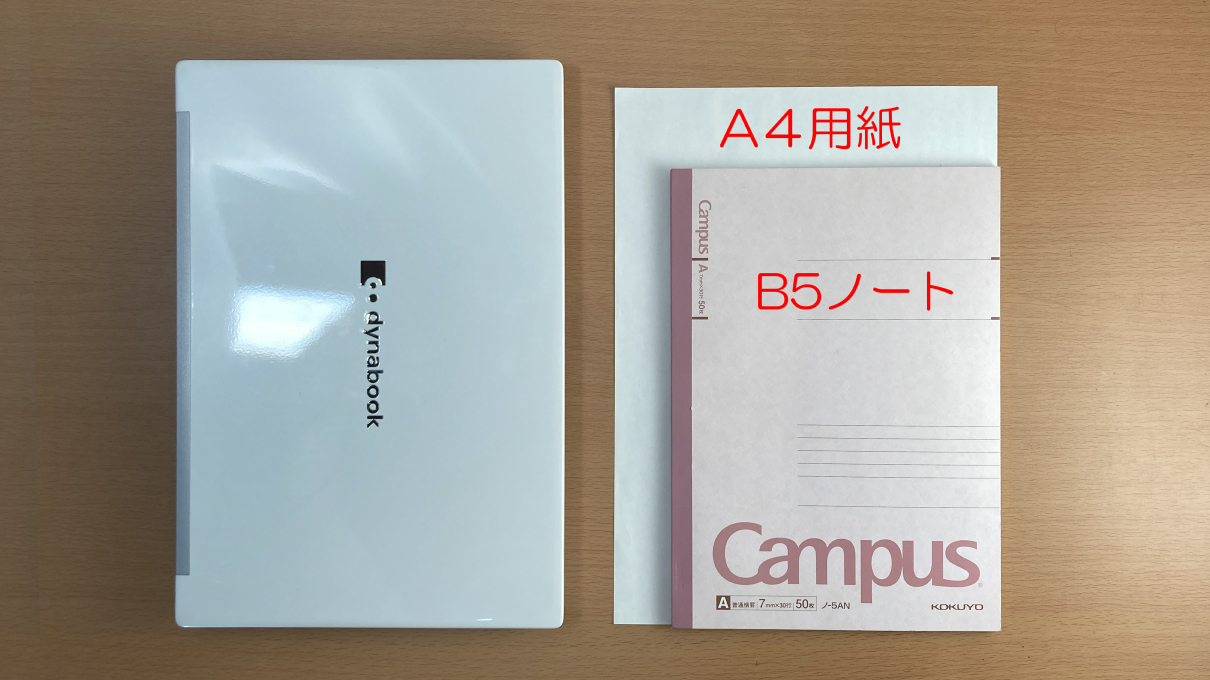

| 質量 |

■ 約875g

□ 約879g |

| バッテリ |

リチウムポリマー(バッテリーL)

約 24.0時間 |

| Office |

Microsoft Office Home & Business 2024

(Office搭載モデルのみ)+Microsoft 365 Basic |

| リリース |

2023年5月18日 |

※バッテリーはJEITA2.0にて表示していますが、構成内容により差異が出ます。

※このシリーズには光学ドライブが搭載していませんので、項目を割愛しています。

基本構成は全て上記の通りです。

Officeが2021であっても良いという方は、

GZ/HW(2023年モデル)でも良いと思います。

サポートが早めに切れることや、最新の機能が使えなくても問題なければ実質的な使い勝手は変わらないですし、型落ちでも性能は変わりません。

たまに型落ちで在庫投入されることがありますが、在庫は少な目です。

心臓部となるプロセッサーとメモリ、ストレージ容量の組み合わせが変わるだけです。

Windows11 Home(Core i5)

| OS |

Windows11 Home |

| CPU |

Core i5-1340P |

| 色 |

□ パールホワイト |

■ オニキスブルー |

| メモリ |

16GB オンボード |

| SSD |

512GB |

| Office

なし |

特)W6GZHY5CAW

|

特)W6GZHY5CAL

|

| ¥130,680

¥129,580 |

¥130,680

¥129,580 |

| [入荷待]4月17日(木)頃出荷 |

[入荷待]4月17日(木)頃出荷 |

| Office

付き |

特)W6GZHY5BAW

|

特)W6GZHY7CBL

|

| ¥152,680

¥151,580 |

¥144,980

¥143,880 |

| 最短翌営業日出荷 |

[入荷待]4月17日(木)頃出荷 |

※価格は全て税込表記です。

※2025年4月3日現在での価格と納期情報にて表示しています。

※下段(または右側)の安い方が「限定販売会場」を経由した特別価格です

(ID:dyna204cls PW:T8Y7GRSV )。

)。

※納期に関して「最短 翌営業日出荷」ができますが、型番により変わります。また、土日祝祭日と棚卸期間の営業停止日は出荷できません。ご注意下さい。

※直近の営業日カレンダーはこちら。

※黄色背景の価格は、特にキャンペーンで値下げしている機種になります。

今回調べたのはCore i7-1360Pですが、Core i5-1340Pでも普段使いでは十分なパフォーマンスを得られます。体感的に大きな違いはないので、コスト優先の人はCore i5-1340Pにメモリ16GB構成がオススメになります。もちろん、予算がある方はCore i7-1360Pをどうぞ。

Windows11 Home(Core i7)

| OS |

Windows11 Home

|

| CPU |

Come i7-1360P |

| 色 |

□ パールホワイト |

■オニキスブルー |

| メモリ |

16GB オンボード |

32GB オンボード |

| SSD |

512GB |

1TB |

| Office

なし |

特)W6GZHY7CBW

|

特)W6GZHY7CBL

|

特)W6GZHY7CAL

|

| ¥144,980

¥143,880 |

¥144,980

¥143,880 |

¥164,780

¥163,680 |

| [入荷待]4月17日(木)頃出荷 |

[入荷待]4月17日(木)頃出荷 |

最短翌営業日出荷 |

| Office

付き |

特)W6GZHY7BBW

|

特)W6GZHY7BBL

|

特)W6GZHY7BAL

|

| ¥163,680

¥162,580 |

¥163,680

¥162,580 |

¥185,680

¥184,580 |

| 最短翌営業日出荷 |

[入荷待]4月17日(木)頃出荷 |

最短翌営業日出荷 |

※価格は全て税込表記です。

※2025年4月3日現在での価格と納期情報にて表示しています。

※下段(または右側)の安い方が「限定販売会場」を経由した特別価格です

(ID:dyna204cls PW:T8Y7GRSV )。

)。

※納期に関して「最短 翌営業日出荷」ができますが、型番により変わります。また、土日祝祭日と棚卸期間の営業停止日は出荷できません。ご注意下さい。

※直近の営業日カレンダーはこちら。

※黄色背景の価格は、特にキャンペーンで値下げしている機種になります。

Windows11 Pro モデル

OS違いのProエディションは以下の通りです。

未だに8GBがあるのですが、長く速度を落とさずに使い続けるのであれば、やはり16GB以上がオススメです。

| OS |

Windows11 Pro |

| CPU |

Core i5-1340P |

Come i7-1360P |

| 色 |

■ オニキスブルー |

| メモリ |

16GB オンボード |

| SSD |

256GB |

512GB |

| Office

なし |

特)W6GZHY5RBL

|

特)W6GZHY5RAL

|

特)W6GZHY7RAL

|

| ¥136,180

¥135,080 |

¥142,780

¥141,680 |

¥154,880

¥153,780 |

| 最短翌営業日出荷 |

最短翌営業日出荷 |

最短翌営業日出荷 |

| Office

付き |

特)W6GZHY5PBL

|

特)W6GZHY5PAL

|

特)W6GZHY7PAL

|

| ¥158,180

¥157,080 |

¥164,780

¥163,680 |

¥174,680

¥171,380 |

| 最短翌営業日出荷 |

最短翌営業日出荷 |

最短翌営業日出荷 |

※価格は全て税込表記です。

※2025年4月3日現在での価格と納期情報にて表示しています。

※下段(または右側)の安い方が「限定販売会場」を経由した特別価格です

(ID:dyna204cls PW:T8Y7GRSV )。

)。

※納期に関して「最短 翌営業日出荷」ができますが、型番により変わります。また、土日祝祭日と棚卸期間の営業停止日は出荷できません。ご注意下さい。

※直近の営業日カレンダーはこちら。

※黄色背景の価格は、特にキャンペーンで値下げしている機種になります。

Ryzen搭載の GA/ZY シリーズ

こちらは、新しくRyzenを搭載した「dynabook GA」シリーズです。

GZシリーズと同じ筐体を使っていますが、値段が安くなる分、

・Thunderbolt 非対応

・IGZOパネルではなくなる=画面の色域が下がる

・重量が約956gになる

の三点が主な違いです。

同じ筐体とはいえ別シリーズですので、こちらの別記事にて掲載しています。

最後に・まとめ

まとめますと、「dynabook GZ/HY」の気になる点としては、

・LTEに対応していない。

・バックライトキーボードではない。

の二点。

逆に良い点としては、

・900gを下る軽量モバイルとしてはかなり安い。

・キーボードの造りや画面回転ユーティリティなど、扱いやすい機能が豊富。

の二点となりました。

5Gに対応していない点を難点として挙げる方もいますが、アルパカは5Gをオススメしていませんので除外します。

ただ、5GはともかくLTEの選択肢はあると嬉しかったです。バックライトキーボードに関してもそうですが、特に暗がりでの作業がない方にオススメです。

このシリーズに関しては、実はアルパカは12世代Core搭載の2022年モデルを二年ほど使わせて頂いています。仕事の都合から使うことになったのですが、使い始めてから仕事の能率が格段に上がりました。

それまで型落ちの4年前のモバイルを修理しながら使っていたので、体感して便利さが良く分かるのです。

キーボードの造り、画面回転ユーティリティ、ラバーフットの持ちやすさ、など。一つ一つを見ればどうということのない小さなことですが、全てが詰まって900gを下った軽さというのは、非常に強みです。

特にフットワークの軽い人には相性が良いと思います。仕事に私用にと、PCを持ち運ぶことが多い人にオススメです。

Officeが2021であっても良いという方は、

GZ/HW(2023年モデル)でも良いと思います。

サポートが早めに切れることや、最新の機能が使えなくても問題なければ実質的な使い勝手は変わらないですし、型落ちでも性能は変わりません。

たまに型落ちで在庫投入されることがありますが、在庫は少な目です。

」のHome構成では「Microsoft 365 Basic」付きのOfficeあり構成を選ぶと、一年間は100GBのOneDriveが無料で使えるようになります。元々、このサービスのお値段は月額229円または年額2,244円です。

コメント