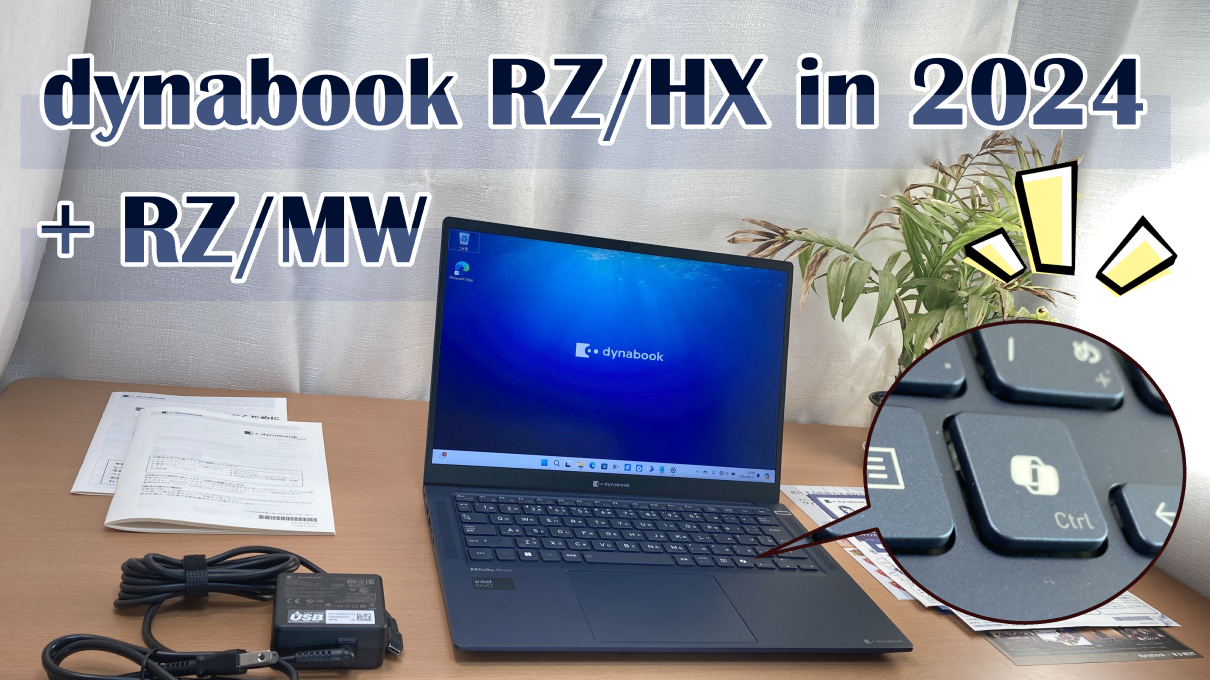

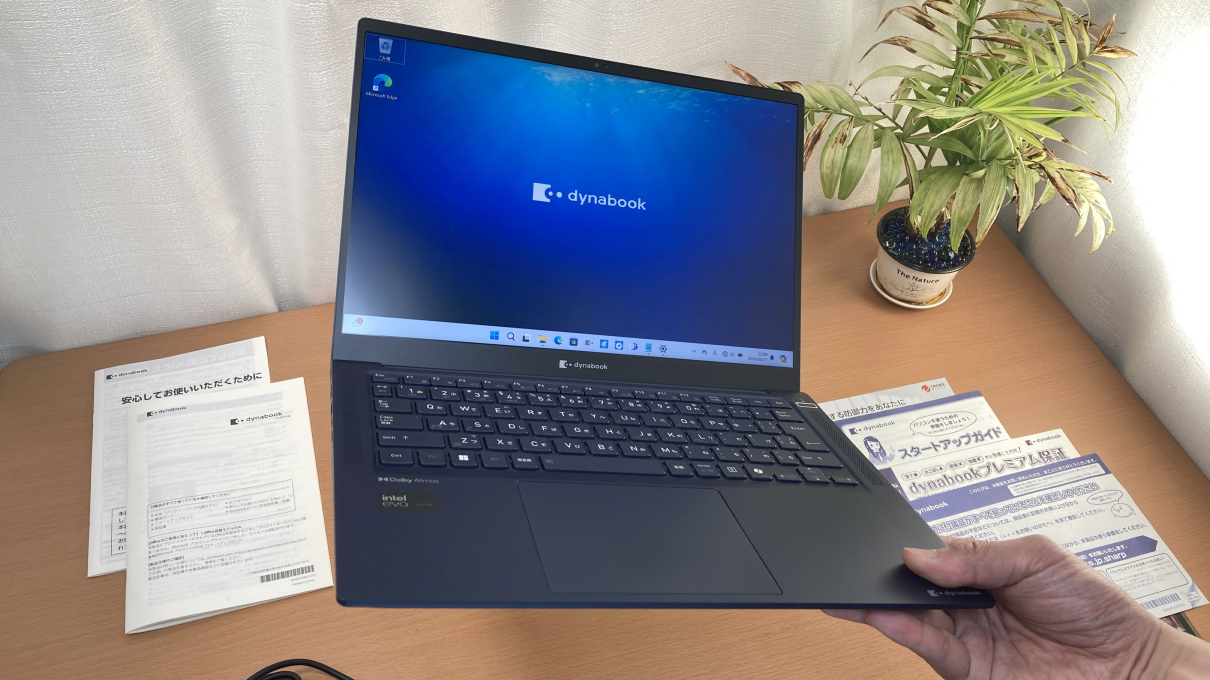

どこでも使える軽さと、広々とした液晶。Copilot キーを搭載したCore Ultra 7 155H 搭載の14インチモデル。

Copilot キーを搭載して、より戦闘力の高くなった「dynabook RZ/HX(2024)」です。

※当記事では2023年モデルのラインナップも一緒に掲載しています。

※店頭販売されているカタログモデルでは「dynabook R」シリーズ(R9、R8、R6)。ネットを通じてDynabookから直接買うダイレクトモデルは「dynabook RZ」と呼ばれます。当サイトでは、選べるラインナップの幅の広さと価格面から直販モデルをオススメしています。

※写真はほとんどがCore Ultra 搭載機ですが、外観が変わらないため、一部2022 ~ 2023年モデルの写真も流用しています。

※旧記事はこちらにリダイレクトされます。

※「dynabook RZシリーズ(2023)」は2024年度のアルパカ的新生活オススメモバイルランキング、第2位に選ばれました。動画、記事にてご紹介中です。

※「dynabook RZ/MX(2024)」が販売開始しました。900gを下った軽さとIGZOパネル。Core Ultra H 搭載機が魅力です。

「dynabook RZ/HX(2024)」の特長

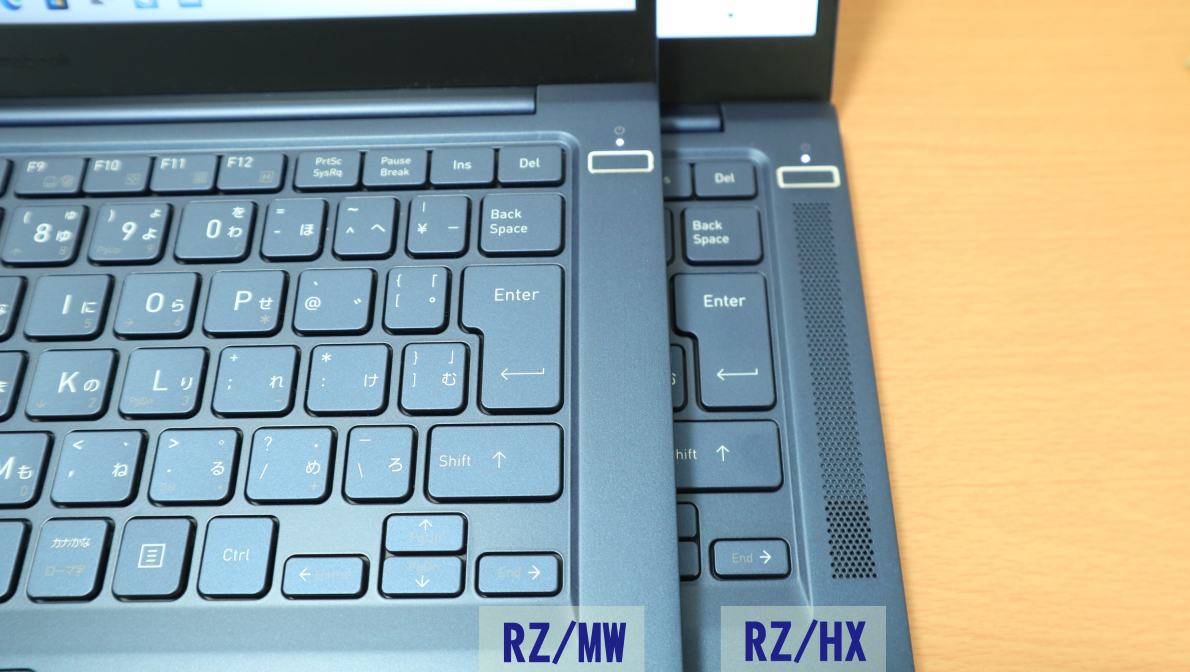

dynabook RZ シリーズの筐体は、2023年モデルまでと外観的にはほぼ同じなのですが、Copilot キーが付いたり、スピーカーグリルが付いてきます。

| RZ新旧(MWとHX)の違い | 2023年モデル | 2024年モデル |

|---|---|---|

| プロセッサー | 第13世代Core | Core Ultra H |

| メモリ | LPDDR5 | LPDDR5X |

| Copilot キー | なし | あり |

| スピーカーグリル | 前面になし | 前面にあり |

| バッテリー | 約 48.7mWh(S) 約20.5時間 |

約 65mWh(L) 約35.0時間 |

| 重さ | 約940g | 約1.05kg |

※当面は2023年モデルとの併売が続くと思います。

位置付けと特長

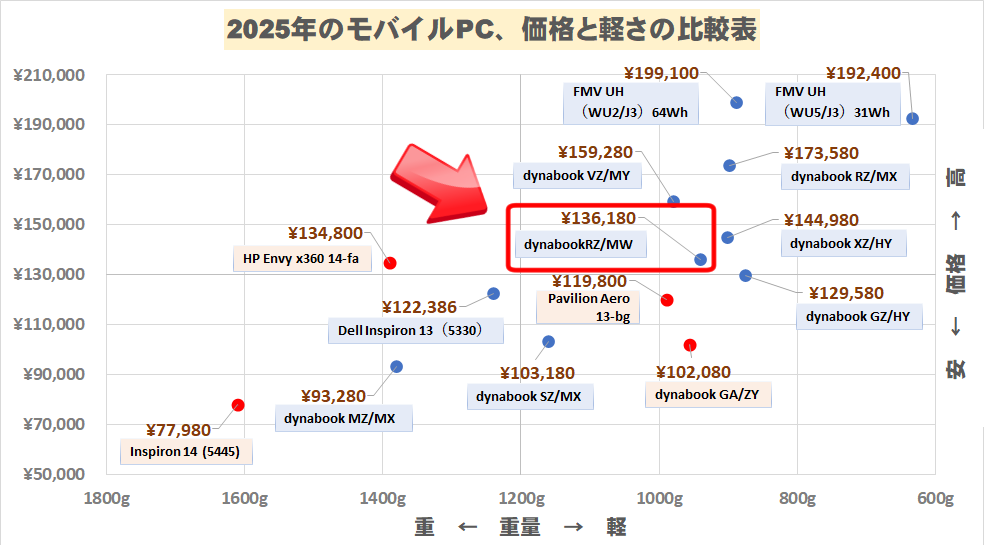

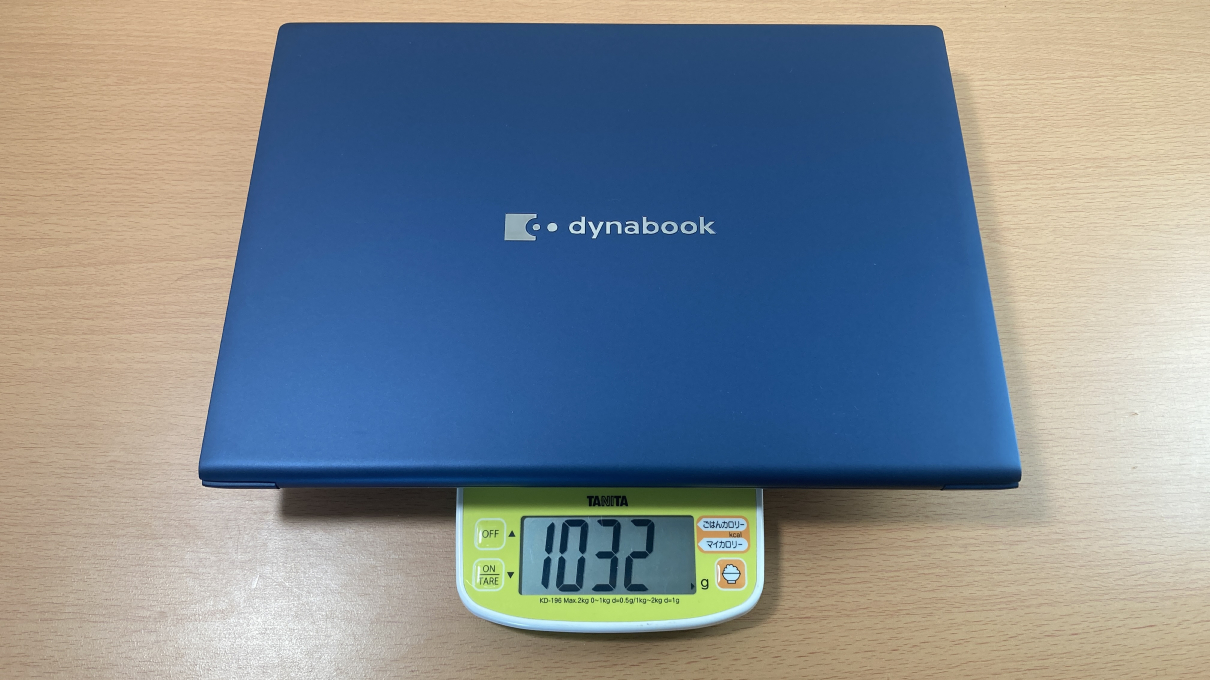

・14インチでありながら RZ/MW が約940g、RZ/HX のCore Ultra 搭載機が約1.05kg(RZ/MXが899g)

・最新のCore Ultra を搭載(2023年モデルは第13世代Coreを搭載)

・2024年モデルではCopilot キーを搭載

14インチでありながら RZ/MW が約940g、RZ/HX のCore Ultra 搭載機が約1.05kg

元々、SバッテリーとLバッテリーの二種類がありましたが、2023年モデル(RZ/MW)からは940gのSバッテリーのみにまとめられていました。

今回の2024年モデルでは、記事アップ時点では、まだCore Ultra しか出ていませんが、Lバッテリーの大き目な容量での登場となりました。もしかしたらプロセッサー違いなどの兄弟機種ではSバッテリー搭載モデルも出てくるかもしれませんが、今のところはLのみとなっています。そのため、重さは約 1.05kgでの登場となりました。

RZ/HX では最新のCore Ultra を搭載(2023年モデルは第13世代Coreを搭載)

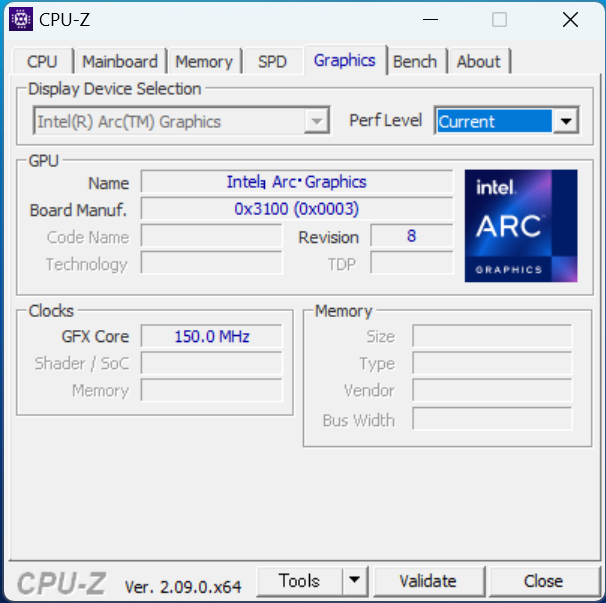

Core Ultra では、グラフィック性能や全体的なパフォーマンスが上がるだけでなく、AIの深層学習向けに特化したNPUというコアが搭載されます。

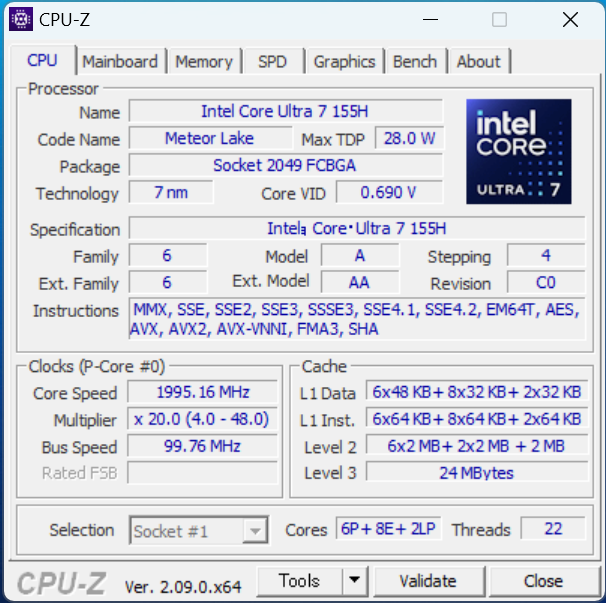

今回の「dynabook RZ/HX(2024)」では Core Ultra 7 155H 、16コア/22スレッドです。軽量に持ち運べる性能としてはトップクラスで、その足回りとなるメモリも1.3倍高速な、LPDDR5X となります。

※詳しくは内部性能について、の項目をご覧ください。

2024年モデルではCopilot キーを搭載

今回、AI 向けに作られたプロセッサーのCore Ultra が搭載されますが、併せてCopilot 機能を呼び出せるCopilot キーを搭載しています。

キーボード右側にある Ctrl キーを使いますが、右側の Ctrl キーそのものが潰されているわけではないので、使いやすいです。

※詳しくはキーボードの項目をご覧ください。

外観について

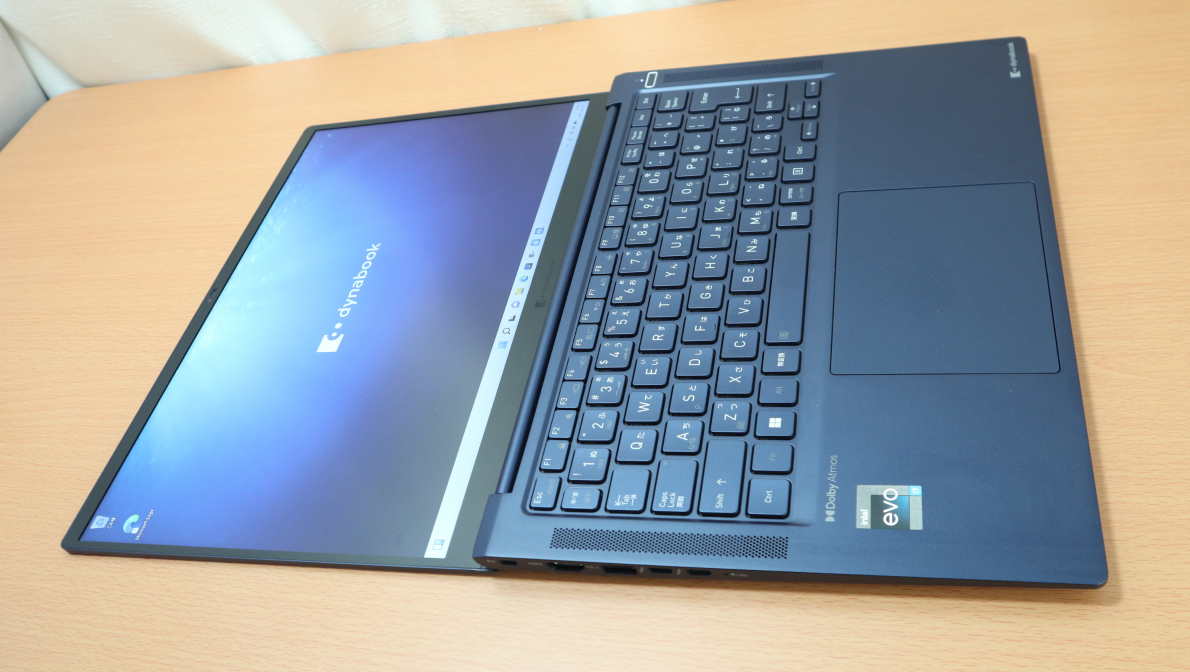

「dynabook RZ/HX(2024)」では、ダークテックブルーのみが用意されてます。

デザイン的な特徴

「dynabook RZ/HX(2024)」 のデザイン

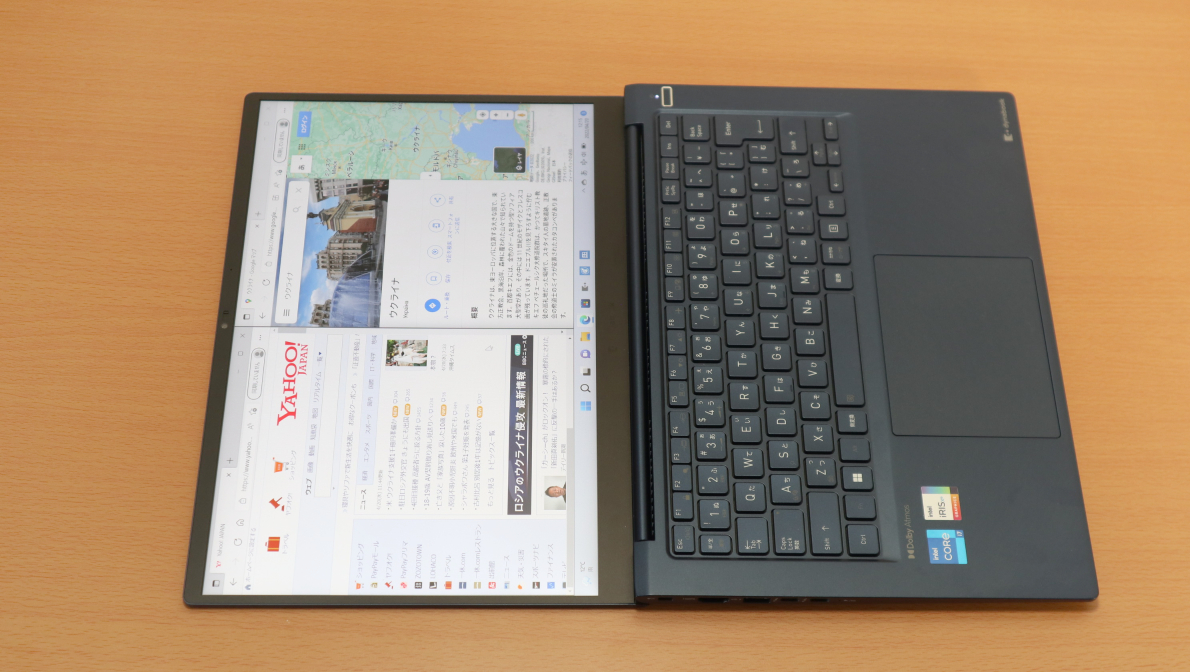

機体色は深みのある紺色で、ダークテックブルーの名で呼ばれています。落ち着いた色合いで、フォーマルな場面によく似合いそうです。画面占有率は85%と高く、ベゼルも細めでスタイリッシュな印象です。

2024年モデル(RZ/HX)は、2023年モデル(RZ/MW)と外見的な違いは2つ。

スピーカーグリルとCopilot キーのありなしです。

「dynabook RZ/MW(2023)」はスピーカーグリルなし。

「dynabook RZ/HX(2024)」はスピーカーグリルあり。

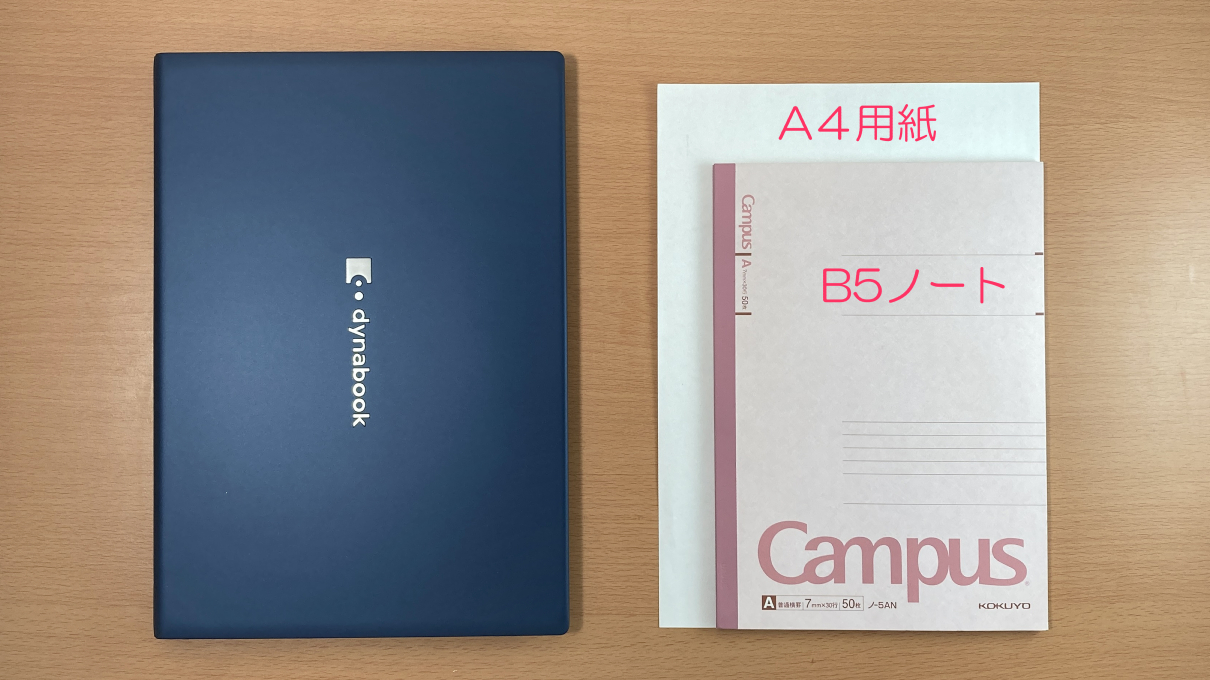

大きさはA4用紙より横幅が1cmほど大きいくらいです。

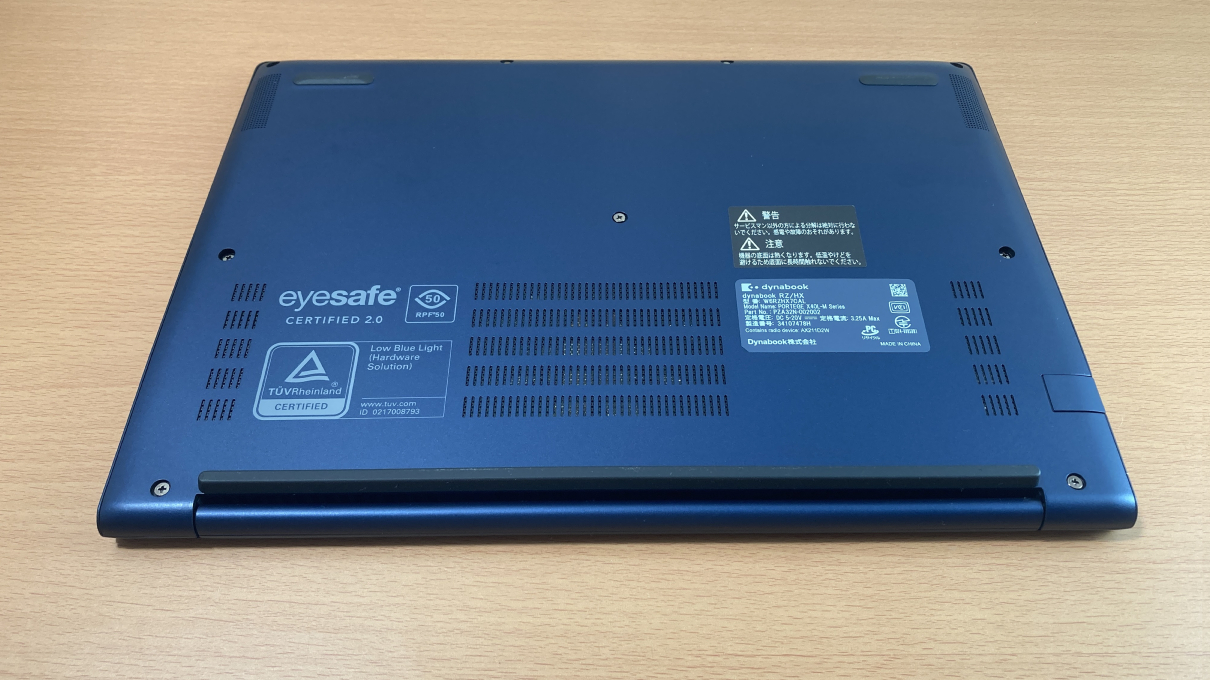

「dynabook RZシリーズ」は天板、底面、パームレスト側のカバー、共にマグネシウム合金を採用。剛性、軽量化に優れています。

最近は頑丈さを表すMIL規格を通すパソコンが多くなりましたが「dynabook RZシリーズ」も例に漏れず通しています。もっとも、通さなくてもDynabook内で相当な耐久テストはしていますので安心です。

左右から一般的な角度で見た時にはこのように。

「dynabook RZ/HX(2024)」の比較・天板側の斜めから

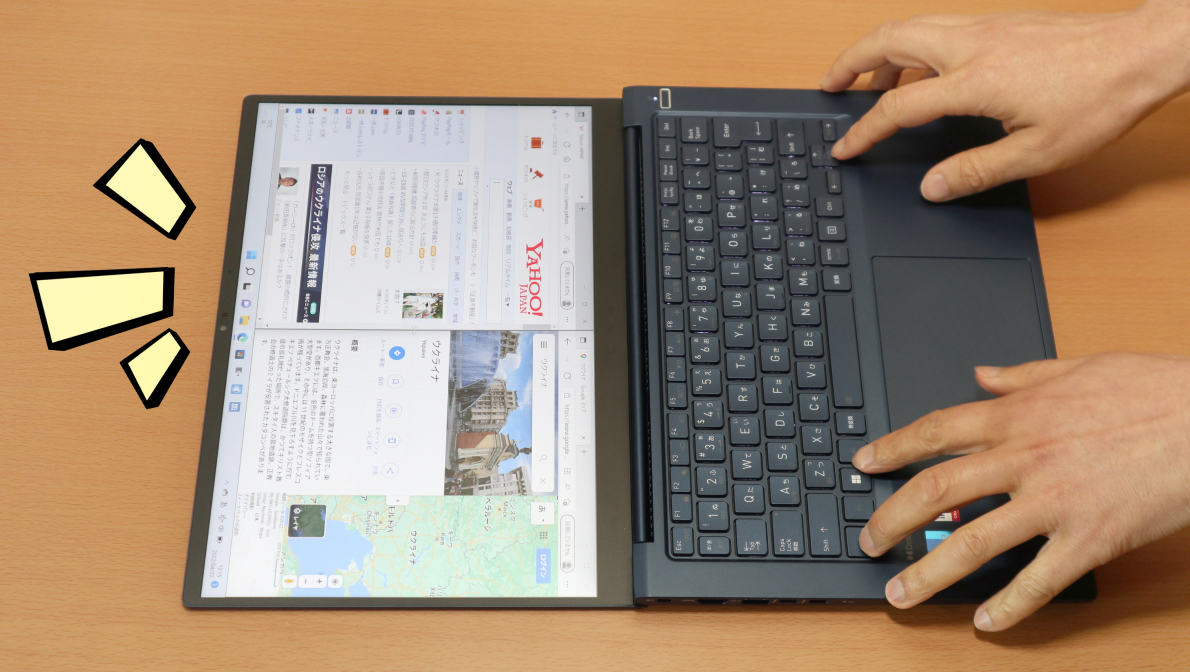

ヒンジは180度開き切ります。ただ、タッチパネルは付いていないので、開いて回りから見やすくする、などの使い方に終始します。

その際に便利なのが、dynabook 画面回転ユーティリティと呼ばれるものです。

dynabook 画面回転ユーティリティについて

通常であれば、向かい合った相手に見せやすく画面を回転させるには、機体ごとひっくり返すか、Windowsの設定内から入って画面を逆転させる必要があります。

ですが、RZならCtrl + Alt + ↑ ↓ のコマンドだけで上下を逆にして、また戻せます。覚えておけばすぐできますので、見せたい相手がいる使い方の時にはとても便利です。

この手の機能は地味なので、あまり紹介する人がいないのですが、CPUの速度が1秒、2秒、早くなるよりも人の作業が早くなる方が高効率化しやすいので、知っておいて損はないです。

ヒンジ内側には廃熱口があります。

100%稼働を続けても機体の外側に極端に熱を持つことはなく、不快感はありません。

側面はこのようになっています。

ヒンジ外側は丸みを帯びています。

裏側のゴム足が引っ掛かりとなり手に持ちやすくなっています。地味ですが、こうした配慮が使いやすいです。

手前左右の端にあるのがスピーカーグリルで、底面に響かせて音を出します。幾つかの音源を試しましたが、スピーカーグリルのない2023年モデルよりも音質が良くなっているように思えました。

なお、写真左下にあるのは、ドイツの認証期間、TÜV Rheinland(テュフ ラインランド)お墨付きのeyesafe がプリントされています(RZシリーズは全てLow blue light cut 対応です)。

機能一覧・カメラやディスプレイ情報など

※こちらは旧モデルと同じ内容を掲載しています。

Webカメラ(約92万画素)

このカメラは顏認証には対応していません。

ディスプレイ上部のインカメラは物理シャッターが付いています。右が開け、左が閉めです。

画質はHD(720p:92万画素)となっており、一般的なWebカメラを備えています。もっとも、解像度は一般的ですが、明るめに映る良いレンズを使用しているようです。

「dynabook RZ(2022)」の約92万画素カメラの撮影例・デフォルト設定にて

こちらは同日の同時刻に同じライティングの中での比較です。いずれも同じ解像度ですが、けっこう違って見えるのが分かると思います。

数年前の他社製のカメラでは、比較的しっかり映るのですが、暗めになります。

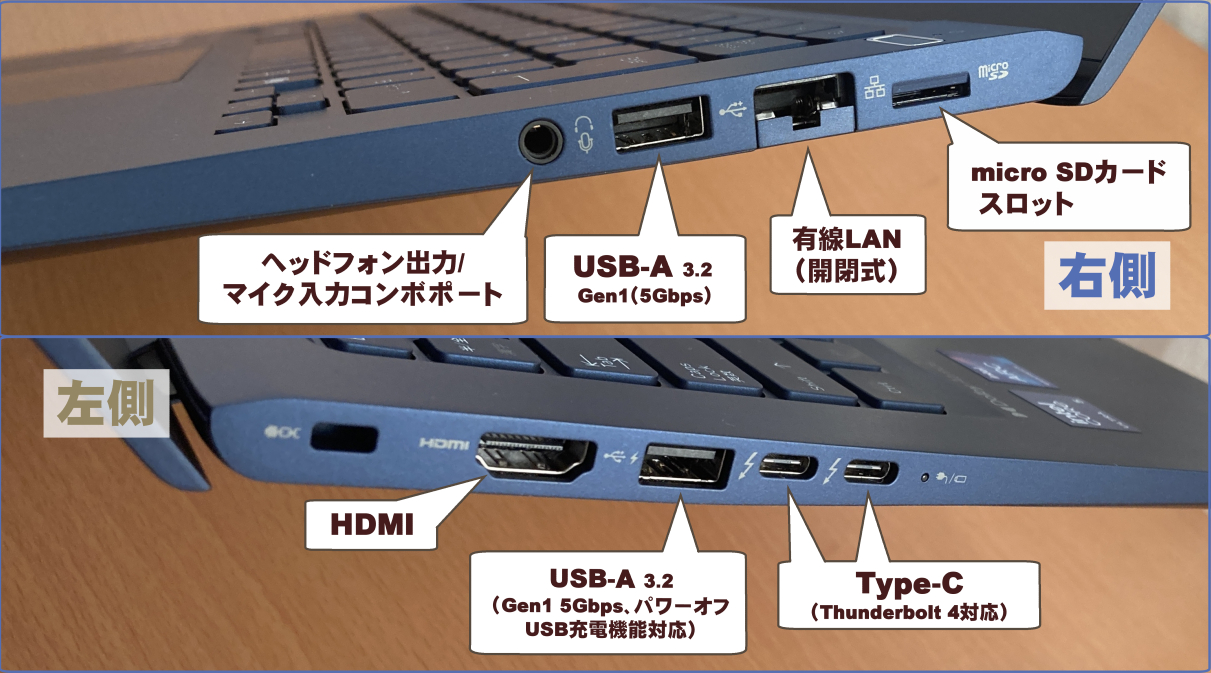

インターフェイス(接続口)

『dynabook RZシリーズ(共通)』の接続口

左右にType-A を散らしつつ、開閉式でもLANポートを設けているのは嬉しい部分です。接続口が多いのは、多用途でマルチに使いたい人に向いています。

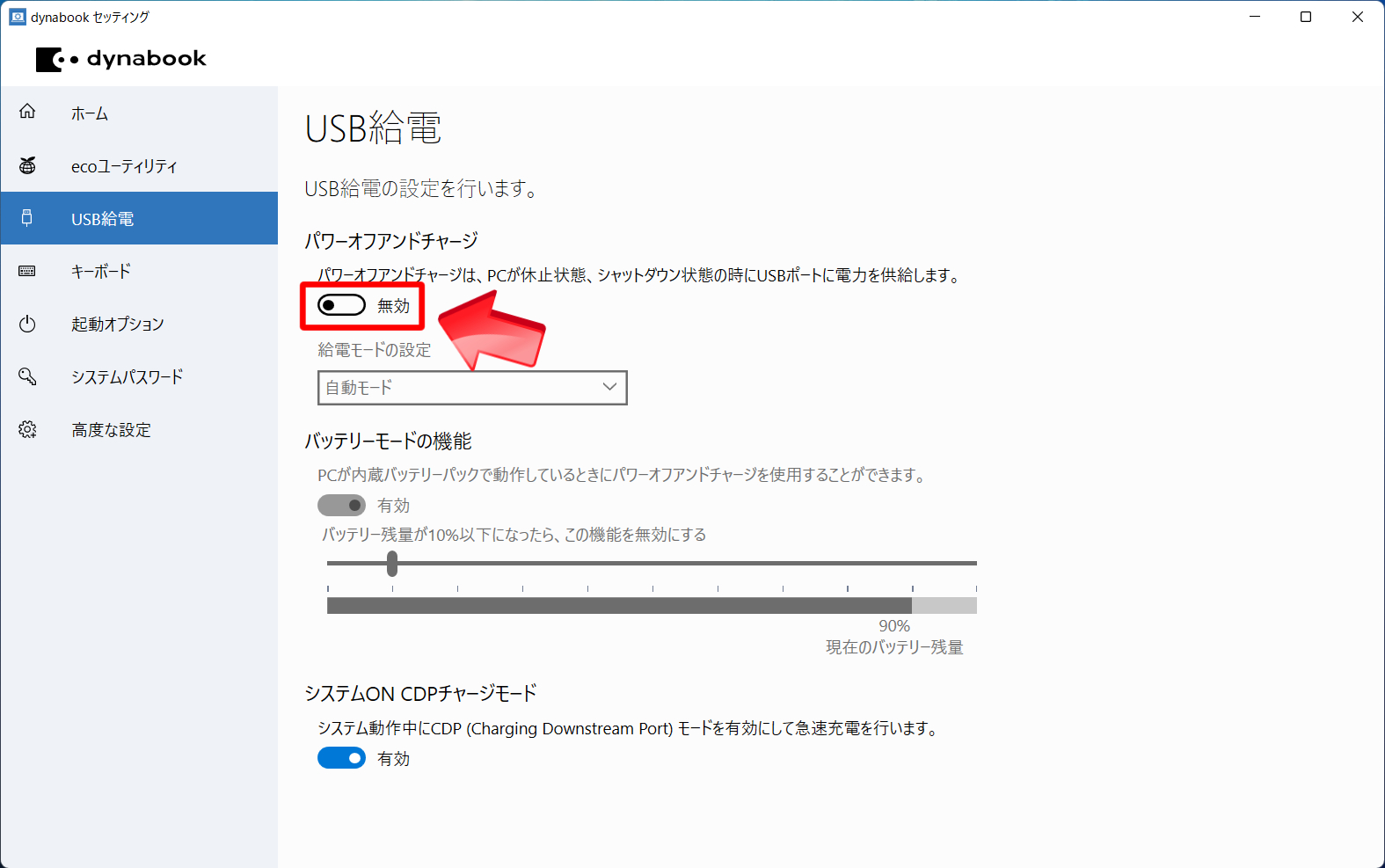

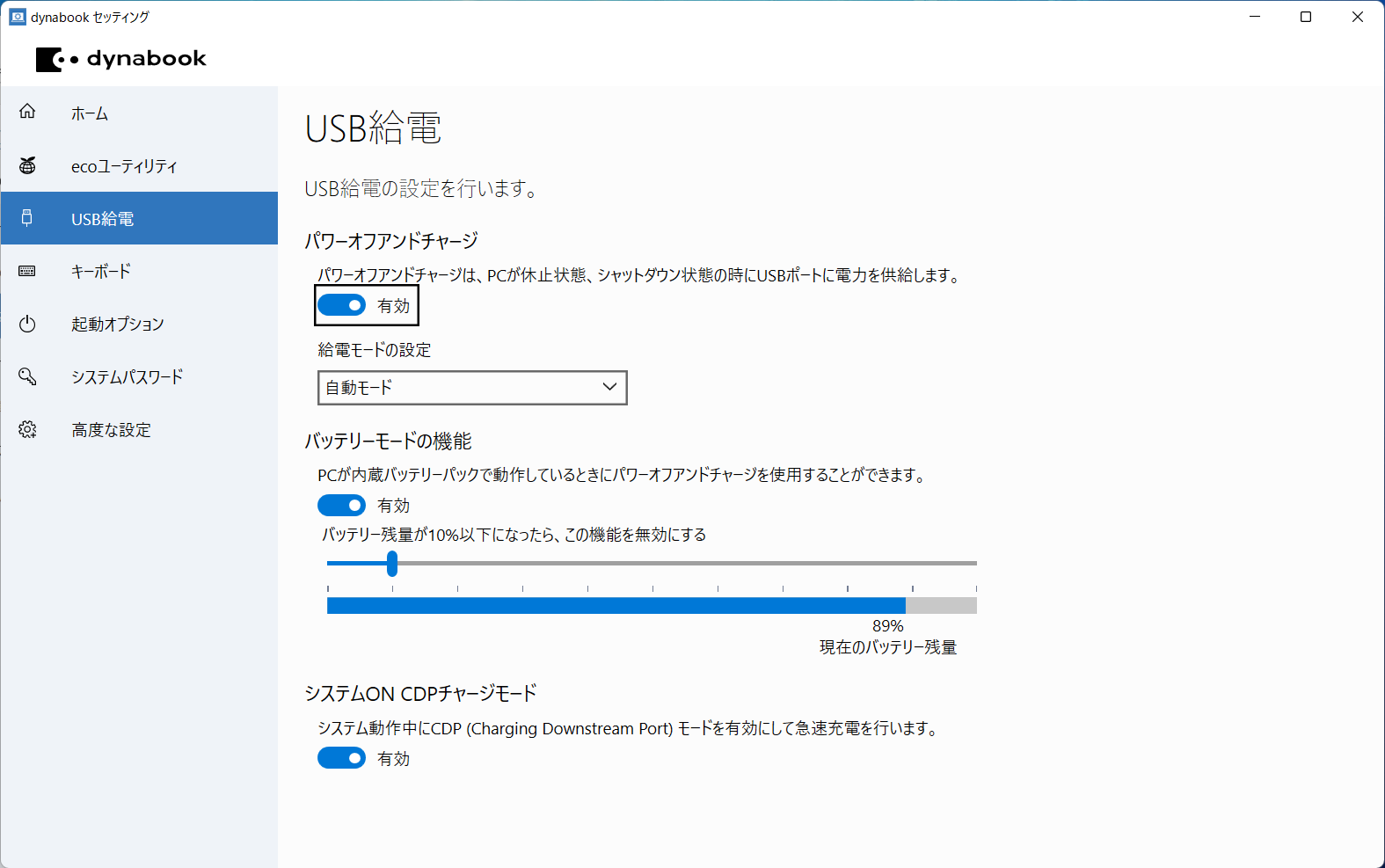

仕様書では、Type-A が単なるUSB3.2 Gen1 としか書いていないのですが、左右共にスリープアンドチャージに対応していますので、こちらに記載しておきます。

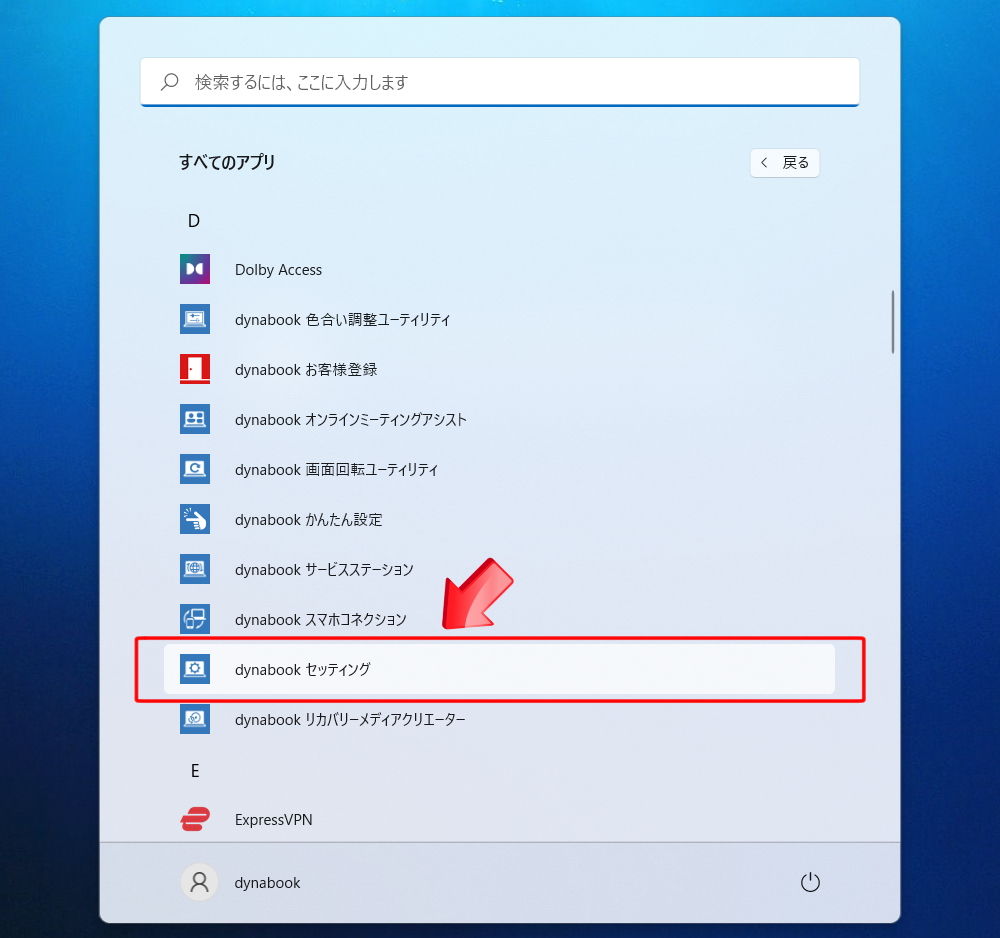

加えて言いますと、左側のType-A のUSB端子のみパワーオフチャージに対応していますが、出荷時では設定されていません。普段、スリープ状態で使うだけでなく、電源を完全に切っている状態でも、スマホなどに充電できるようにしたい方は、以下の「Dynabookセッティング(USB給電)について」の項目をお読み下さい。

※折りたたんでいます(クリックかタップでご覧になれます)。

Dynabookセッティング(USB給電)について

初期状態のままでも、スリープ状態にして鞄に入れておけば、スマホの充電器替わりとして使えます。どちらから挿しても問題ないので便利です。

他、Type-C はどちらもPD対応の急速充電に対応しており、ディスプレイ出力にも対応です。

ACアダプタについて

「dynabook RZ(2022)」のACアダプタ「PA5352U-1ACA」

ACアダプタの型番は「PA5352U-1ACA(リンク先は互換アダプタです)」、長さは50+180=230cm。重さは255g。

定格電力は15-65Wとなっており、メガネケーブルは国内向けの125V用です。

この型番はDynabookのType-Cで充電する最近の機体(GZ/HU 2021など)で使われている共通のものですが、他社でも同じ型番が使われています。ただ、Amazonなどで販売している互換アダプタは、基本的に45W給電のもので、Dynabookに入っているスクエア型の純正アダプタは65W~15Wです。どこにでも可変するという意味では純正が優れています(型番のリンク先は互換アダプターです)。

念のため他社製を試しましたが、18W以上であれば全て対応となります。充電時間を短くする意味では、使いやすいのは45W以上。オススメは65Wです。

「dynabook RZシリーズ(2022)」の互換アダプタ |

|||

|---|---|---|---|

| 使用 | PD対応 電力 |

メーカー | 商品型番 |

| 〇 | 18W | cheero | CHE-324 |

| 〇 | 20W | AUKEY | PA-F3S-WT(White)、PA-F3S-BK(Black) |

| 〇 | 30W | Proulx | GAN-65(White)のUSB-C2 |

| 〇 | 45W | Anker | PowerPort Atom III Slim (Four Ports) |

| 〇 | 65W | Proulx | GAN-65(White)のUSB-C1 |

※ケーブルは全て「Anker PowerLine III USB-C & USB-C 2.0 ケーブル (0.9m) 超高耐久 60W PD対応」を使用しました。

以下、単ポートで65WのPD給電に対応しているType-C充電器の代表例です。コンパクトで119gで済み、Type-Aの充電口もあるので多用途に使えて便利です。

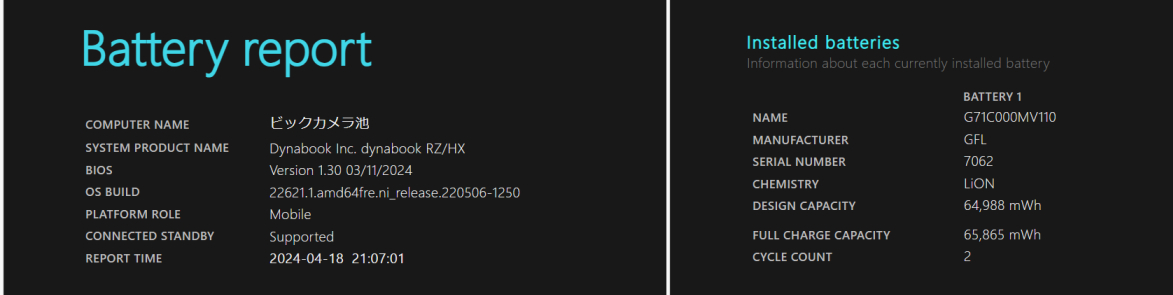

Youtubeの連続再生時間は、残量20%になるまでが10時間55分で、以後はデフォルト設定の節約モードに入りましたので、動きは極端に悪くなります。そのままで稼働させると、最終12時間45分まで稼働し続けましたが、実利用として使いやすい時間を考えるなら約11時間までが現実的なところです(当記事の性能表についてもそのように表記しています)。

※外出先ではバッテリーを優先してやや落として使うなら200cdあたりまでが使いやすい範囲だと考え、輝度200cdにして電力設定をバランスにて計測としています。Officeワークでの軽い使い方に終始するようであれば、もっと時間数は伸びます。

もちろん、輝度を抑えたり、Officeワークでの軽い使い方に終始するようであれば、もっと時間数は伸びます。

充電速度は以下の通り。30分お急ぎチャージ対応なので、公式通りであれば30分で40%以上の充電が可能です。

| 30分 | 60分 | |

|---|---|---|

| 65W純正AC給電時 | 44% | 76% |

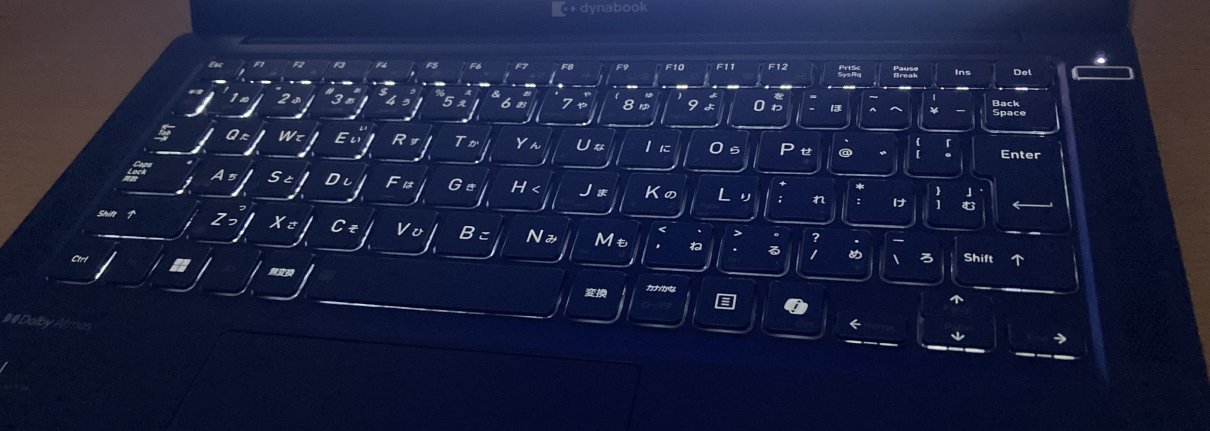

キーボード

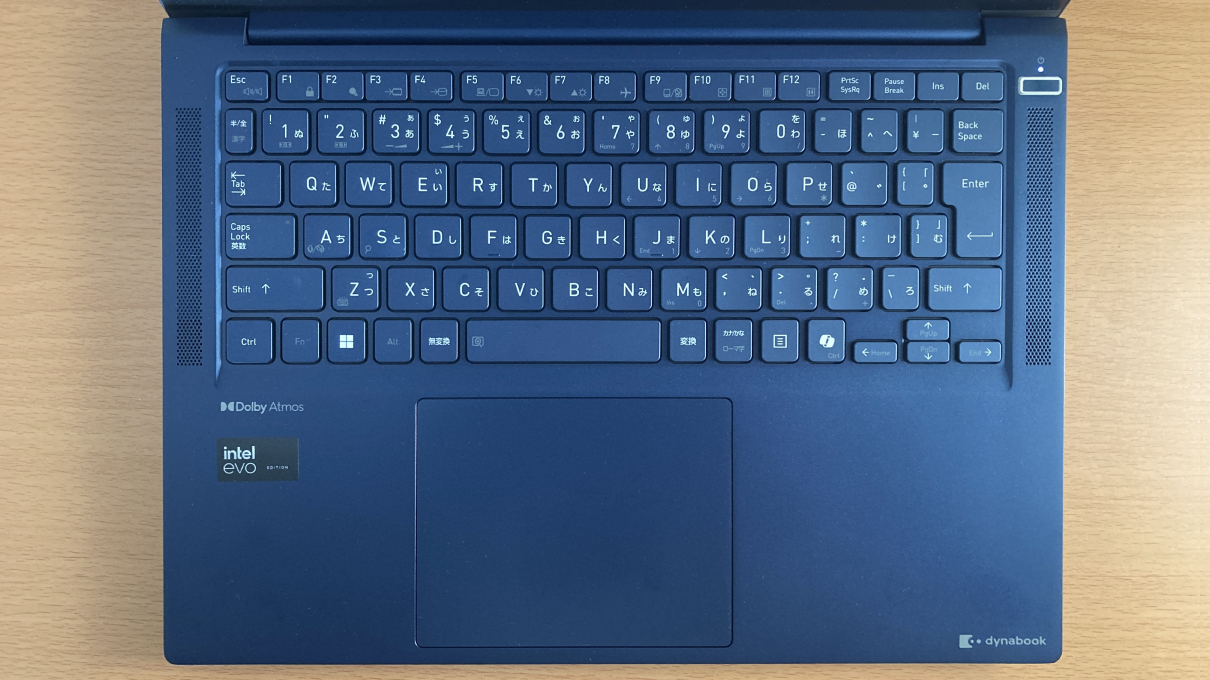

同じ「dynabook RZシリーズ」であれば、キー配列やデザイン的な違いはありません。

キーピッチは縦横ともに19mm、キーストロークは1.5mmとしっかり打ち込めます。

打鍵感は一般的な打ち心地で良い感じです。深いストロークの割には、力加減は軽くてもしっかり押せます。

ノートパソコンのキー配列に関しては、こちらに評価をまとめています。オススメできる高得点を獲得したキーボードです。

| アルパカが評価するキー配列チェックポイント | ||

|---|---|---|

| Enter キー | Enter キーの大きさ | ◎ |

| Enter キーの横に一般的ではない特殊キー列が配置されていないか | ◎ | |

| Enter キーの上にBackSpace キー、その上に Delete キーになっているか | ◎ | |

| Enter キー横の特殊キー(\や[ ]など)が幅狭になっていないか | ▲ | |

| 矢印キー | 矢印キーが逆T字になっているか | ◎ |

| 矢印キーが一段下になっているか | × | |

| Ctrl キー | Ctrl キーと FN キーが逆になってないか | ◎ |

| 右側のCtrl キーが省かれていないか | ◎ | |

| タッチパッド | タッチパッドのクリック感の感触が良いか | ◎ |

| タッチパッドの中に指紋認証などを入れていないか | ◎ | |

| その他 | シリンドリカル形状になっているか | × |

| 電源ボタンがキー配列外に配置されているか | ◎ | |

| FN キー列とフルキーの間に間隔を開けているか | × | |

| パイロットランプ各種が点いているか (NumLock、CapsLock、半角/全角、マイクミュート等) |

▲ | |

| バックライトキーボード対応かどうか | ◎ | |

| 総合評価 | 11.0 / 15 | |

※◎ 配置、装備されています(1点)。

※○ 配置、装備されていますが全シリーズではなかったり、補足説明が必要になります(0.8点)。

※▲ 配置、装備されていますが何らかの難点があります(0.5点)。

※× 配置、装備されていません(0点)。

この採点方法では15点満点を出せるメーカーは今のところありません。厳しめに見ているチェック項目なので、10点で平均的にオススメしやすいレベルだとお考え下さい。

「dynabook RZシリーズ」の場合、シンドリカル形状になってはいませんが、その辺にこだわらない人ならオススメです。元々がバランスの良いキー配列のため、出先で操作しやすいです。

ただ、Enter キー横の特殊キーがやや幅狭になっているため、その辺りを頻度高く使うプログラマーの方には向いていないかもしれません。

dynabookの場合、キー配列が素晴らしく、余計なものがない割には必要なものが適所にあります。電源ボタンがキー配列の中に入っていることはありませんし、Enter キーの横にショートカット用の特殊キーもありません。Ctrl + FN が逆になっていることもありません。Shift キーも左右それぞれの長さでバランスが取れていますし、Ctrlキーの配置も良いです。

右上にある電源スイッチは指紋センサーと一体型になっており、ワンアクションでログインできます。また、今回はCopilot キーが右側の Ctrlキーと一体化しました。Copilot キーを押下するのと同じ効果は Windoes キー + C でも同様の効果が得られますが、キー配置されていた方が分かりやすいという人は多そうです。

他、一般的な配列で見ますと、BackSpace キーの上には Delete キーの鉄板配置で、逆T字の左右上側に空間を造ってくれているため、手元を見ないでキー配列を把握しやすいです。視線を手元に動かすことなくガンガン操作し続けられますので、出先でマウスが使えない場面でも速度を落とさず操作し続けられます。

特別なものはなにもいらず、ただノーマルであること。

それが世界標準であり、不特定大多数の人にとって最大公約数的なニーズを満たして “使いやすい” と感じさせてくれるキーボードです。ノートパソコンがdynabookから生み出され、かつてはノートPC世界シェア一位まで極めたメーカーの完成された到達点であり、原点だと思っています。

人間の指が6本になったとかがない限り、これは今後も変わらないと思います。

色んなメーカーの方が、アルパカの記事を読んで頂くようになったようなので、敢えて書きますが、迷ったときには原点に返るべきです。

キーを同じ大きさにすれば打ちやすいと誰かが言ったからとか。そういう表面的なことではなく、その言葉の真意やキー配列の意味を紐解いていかなければ、余計なことをしてバランスを崩すばかりでしょう。

原点はここです。

その上で強いて気になる点を挙げるとするなら、もし、改良の余地があるなら、という話ですが、パイロットランプが点灯するキーが増えると、より便利になると思います。HPのENVYシリーズなどが好例で、今の時代はWeb会議が多いので、そうしたものに必要な機能がどういう状態か、一目見て分かるようになると親切設計だと思いました。

もっとも、そうしたものを取り入れて無理にコスト高になるくらいなら、このままで全く問題ないと思います。レビューだから敢えて細かく書いていますが、今の時点でも、十分、完成されている使いやすいキーボードです。

ダイレクトは全モデルがバックライトキーボード付き(カタログモデルは機種によります)です。ライトの切替えは FN + Z で行えます。

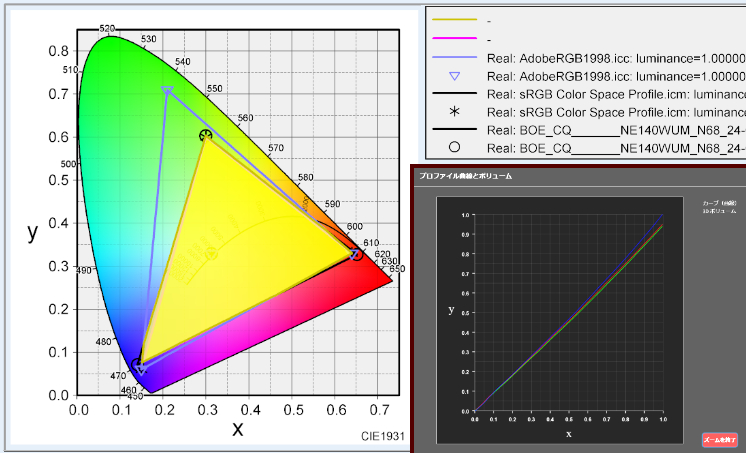

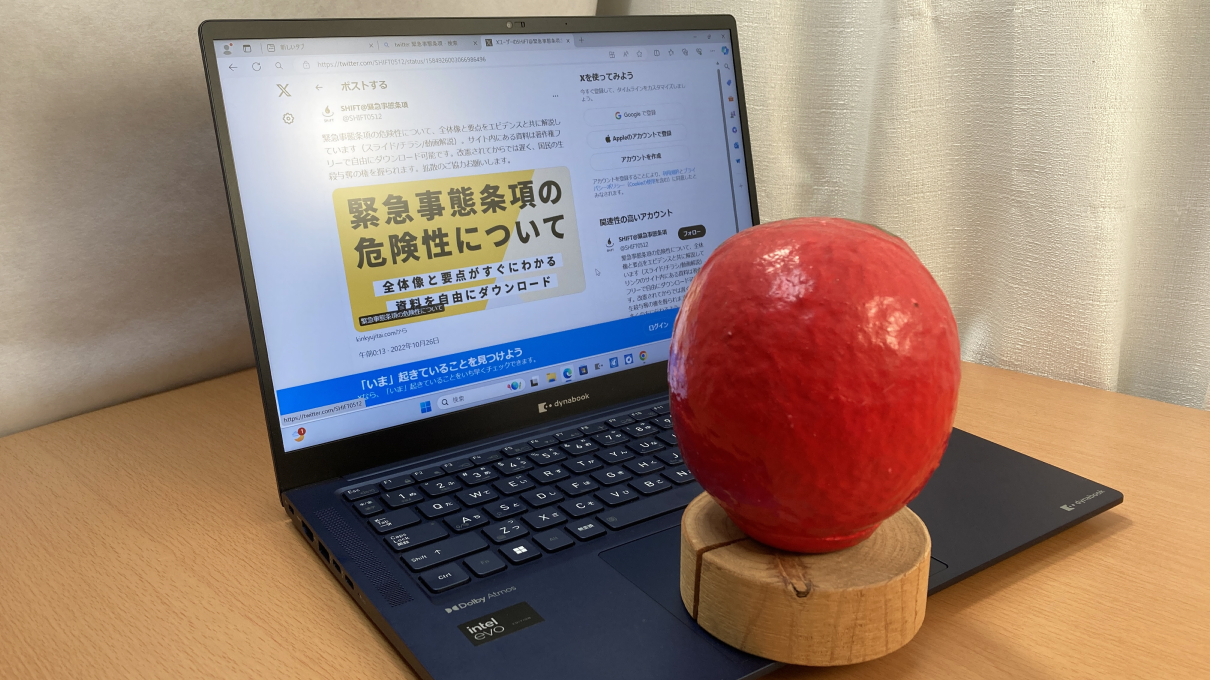

ディスプレイ:非光沢の16:10液晶 1920×1200

※液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製

輝度は445cd/㎡と一般的な明るさで、色域はsRGBカバー率が97.9%。Adobeカバー率が75.6%。コントラスト比は1386:1。

フリッカーは発生していませんでした。

赤青緑のLUT表示(別名ガンマ補正曲線)を見ると、ほぼ三原色のバランスが取れています。

強いて言えば緑が若干強く出ているのが分かります。

どこまでこだわるかの話ですが、日常使いで不便に感じることはまずないと思います。エンタメ的な楽しみ方をするにも向いている綺麗な液晶です。

非光沢液晶なので、室内のライティングで文字が見づらいのも抑えられますし、自分の顔が反射する煩わしさもありません。

また、今回は縦横のアスペクト比が16:10になったことで、より表示面積が広がり見やすくなっています。

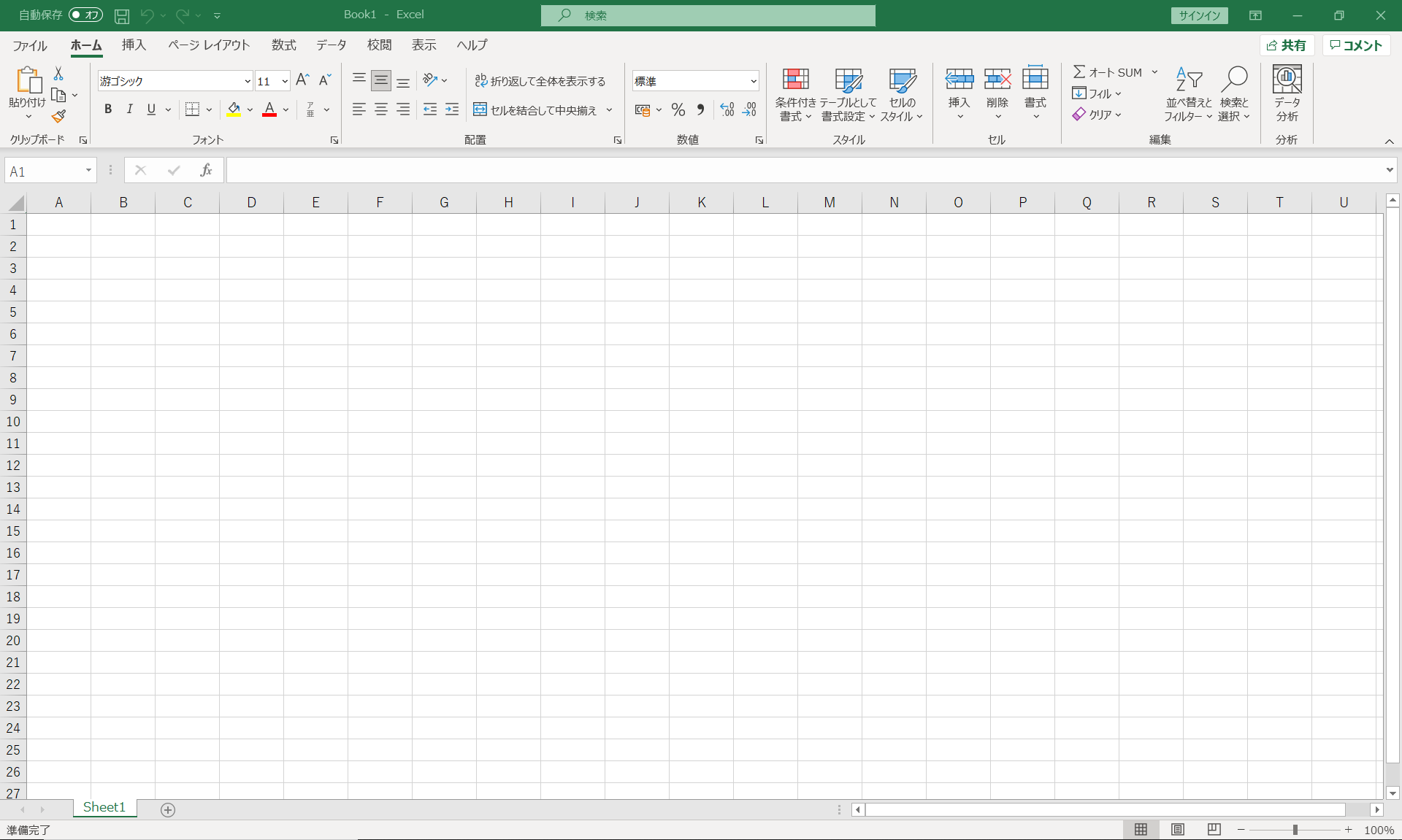

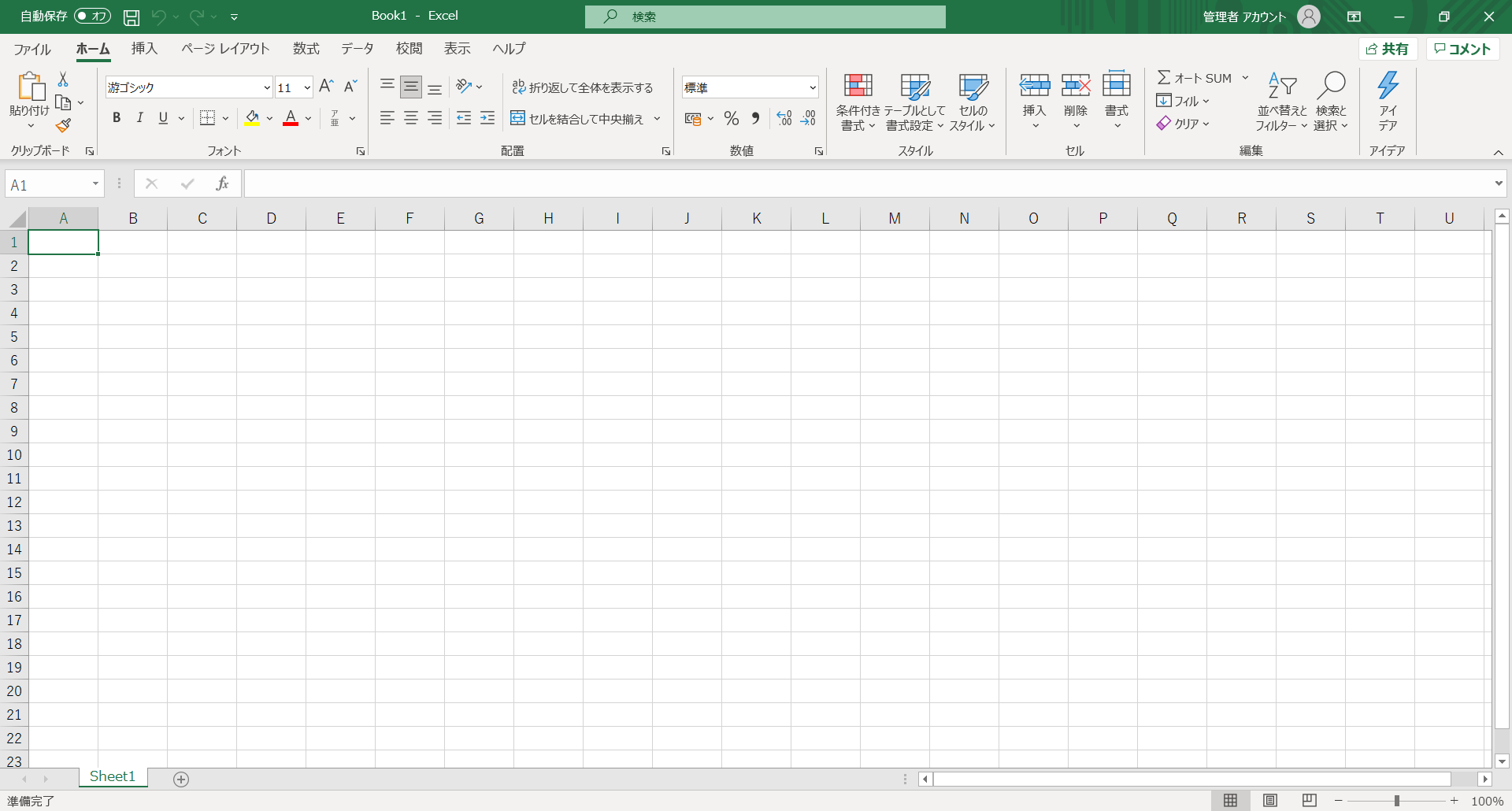

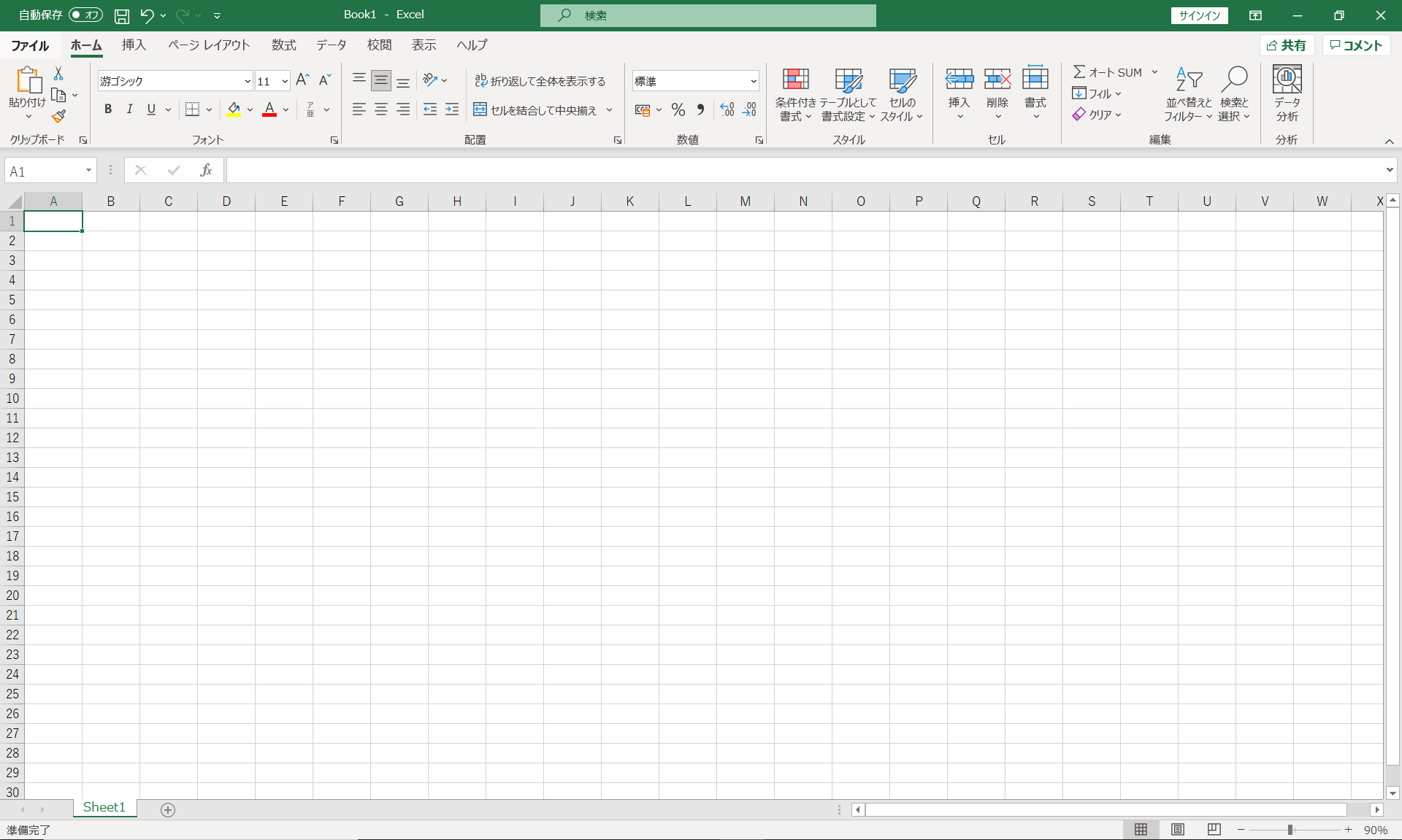

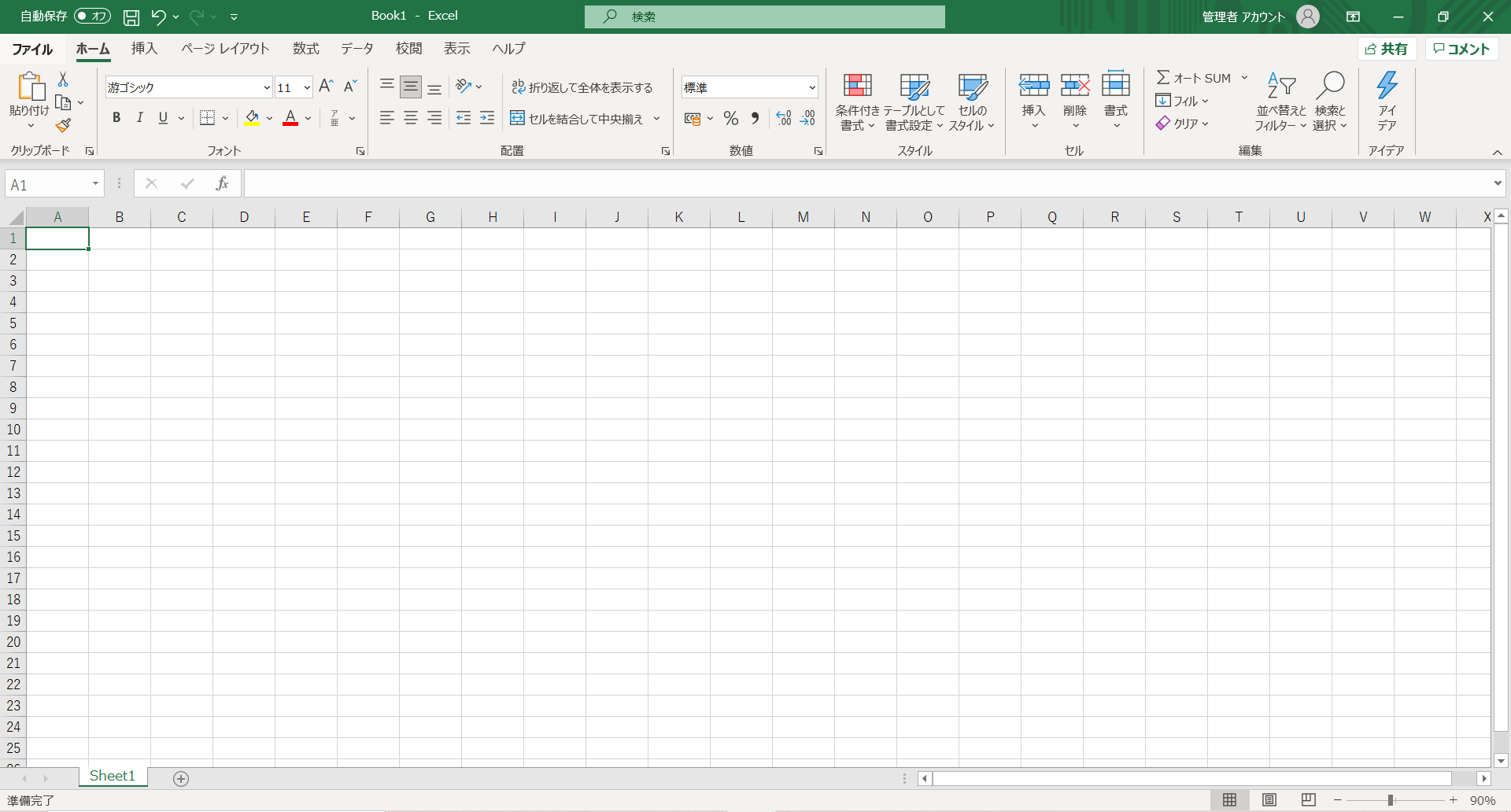

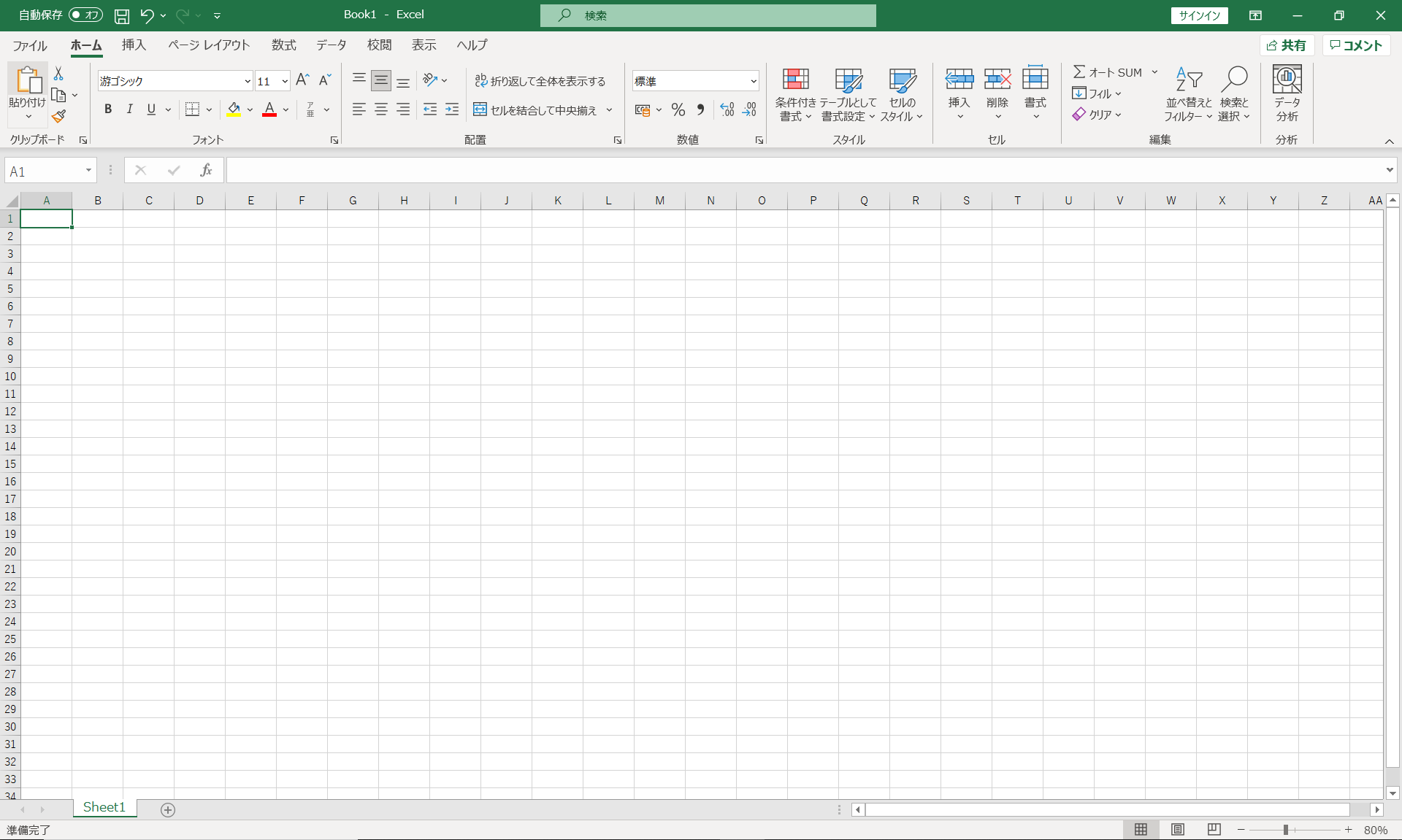

特にWEBページやExcelでの見え方が変わります。

16:10と16:9の表示の違い(ExcelやWebページなど)

以下は一般的な16:10液晶(1920×1200)と、FHDの16:9、1920×1080ドットとの見え方の違いです。

※長くなるので折りたたんでいます(クリックかタップで開けます)。

※「dynabook RZ/HX(2024)」に限らず解像度が同じ16:10の画面であれば同じように見えます。

※フォントの大きさを125%均一での表示です。

視野角の広さ(画像)

次に画像の見やすさ、視野角の広さを確認します。

内部性能について

今回、アルパカが調べたのは「dynabook RZ/HX(2024)」のCore Ultra 7 155H搭載機になります。

性能を調べた結果、まとめ

今回調べた「dynabook RZ/HX(2024)」に搭載されているCore Ultra 7 155H で、できる一般的な作業内容を以下にまとめました。

同じモバイルの同プロセッサーを搭載しているDellの 「Inspiron 13 (5330)」では、発熱量が高め&駆動音が大きい分、性能も高めでした。今回調べた「dynabook RZ/HX(2024)」の方はその辺りを押さえつつ、世界標準となる性能を引き出せるだけの性能を備えています。安定して使いやすいセッティングです。

| 「dynabook RZ/HX(2024)」でオススメしやすい作業の目安 | |||

|---|---|---|---|

| 軽作業 | ネット | Webブラウジング、見るの中心 | ◎ |

| Office | 軽office作業(扱うファイル目安3MB以下、文章中心の事務作業やレポート作成、Excelなら関数やリンク数が50個以下) ZoomやTeamsでのWeb会議単体で、背景変更はせず |

◎ | |

| 画像 | 簡単な画像処理(JpegやPNGでの年賀状作成、軽いお絵描き←WindowsInkやSAIなど) | ◎ | |

| 動画 | 「Shotcut」や「AviUtl」などでFHD動画を簡易編集 | ◎ | |

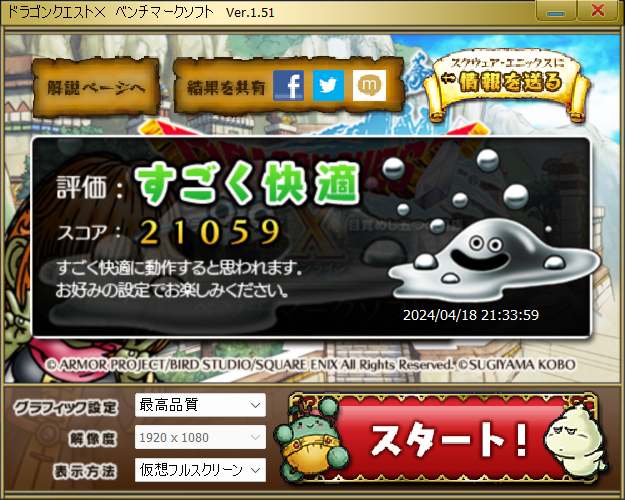

| ゲーム | 軽いブラウザゲームやドラクエ Xを低解像度でのプレイ | ◎ | |

| 並み重作業 | ネット | Webブラウジングで調べものが多く、情報を発信も頻繁に行う | ◎ |

| Office | 並office作業(扱うファイル目安3MB以下、Excelなら関数やリンク数が200個以下、パワポも動画を入れたり数十ページを扱う) ZoomやTeamsでのWeb会議、背景を変更して行う |

◎ | |

| 画像 | 並みの画像処理(数十枚単位の多少のLAW現像。クリップスタジオでレイヤー50枚以下で厚塗りなどはしない) | ◎ | |

| 動画 | 「パワーディレクター」や「ビデオスタジオ」などで2Kまでの編集、4Kの簡易編集 | ◎ | |

| ゲーム | ドラクエ X、FFXIVは設定を落としてのプレイ、シューター系は「PUBG」や「VALORANT」で少し遊ぶくらいなら | ◎ | |

| 重い作業 | ネット | Webブラウジングでタブ分け100以上を開き続けて、毎日のように情報収集と発信を行う | ◎ |

| Office | 重office作業(扱うファイル目安4MB以上、Excelなら関数やリンク数が201個以上で万行単位のフィルタリング、パワポでは動画を入れた数十ページ単位が基本)、それらをZoomやTeamsでのWeb会議と並行しながら | ◎ | |

| 画像 | 重ための画像処理(「Photoshop」でLAW現像100枚単位。「クリップスタジオ」で重たいブラシ作業や定規ツール、レイヤー100枚単位の厚塗りや32枚以上の描き込んだ漫画作成、それらを2K以上の高解像度液晶で行う) 画像生成AIは数枚単位で少し使える |

○ | |

| 動画 | 「パワーディレクター」や「Premiere Pro」などで4K編集を毎日のように行う | ▲ | |

| ゲーム | FFXIVは解像度を上げ気味にしても楽しめる シューター系は「APEX」や「フォートナイト」で設定を落とせば勝負できる |

▲ | |

※◎ この性能で十分、足りている使い方です。

※○ オススメです。ですがもう少し余裕ある性能だと、なお使いやすいです。

※▲ できないことはないですが、オススメはしづらいです。

※× できない、またはオススメではない使い方です。

※動画の簡易編集とは出力時に5分以内で「パワーディレクター」ならパワーツール(倍速加工など)をあまり使わない程度に抑えたものを基準としています。簡単に言うと、スライドショーに少しアクセントが付いたくらいで、お友達の結婚式に出席する時に流す5分以内のPV作成までが簡易編集でできる範囲としています。

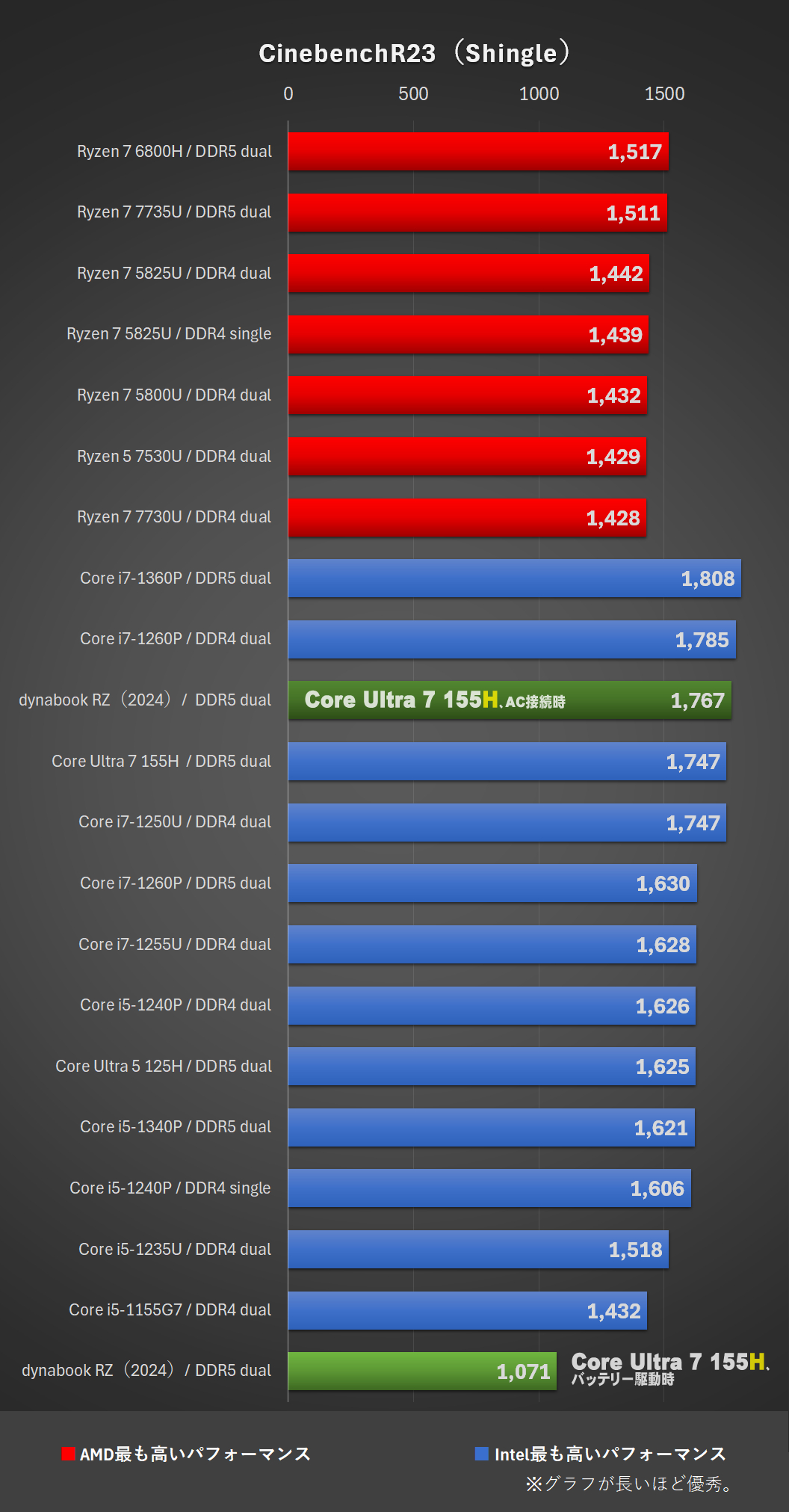

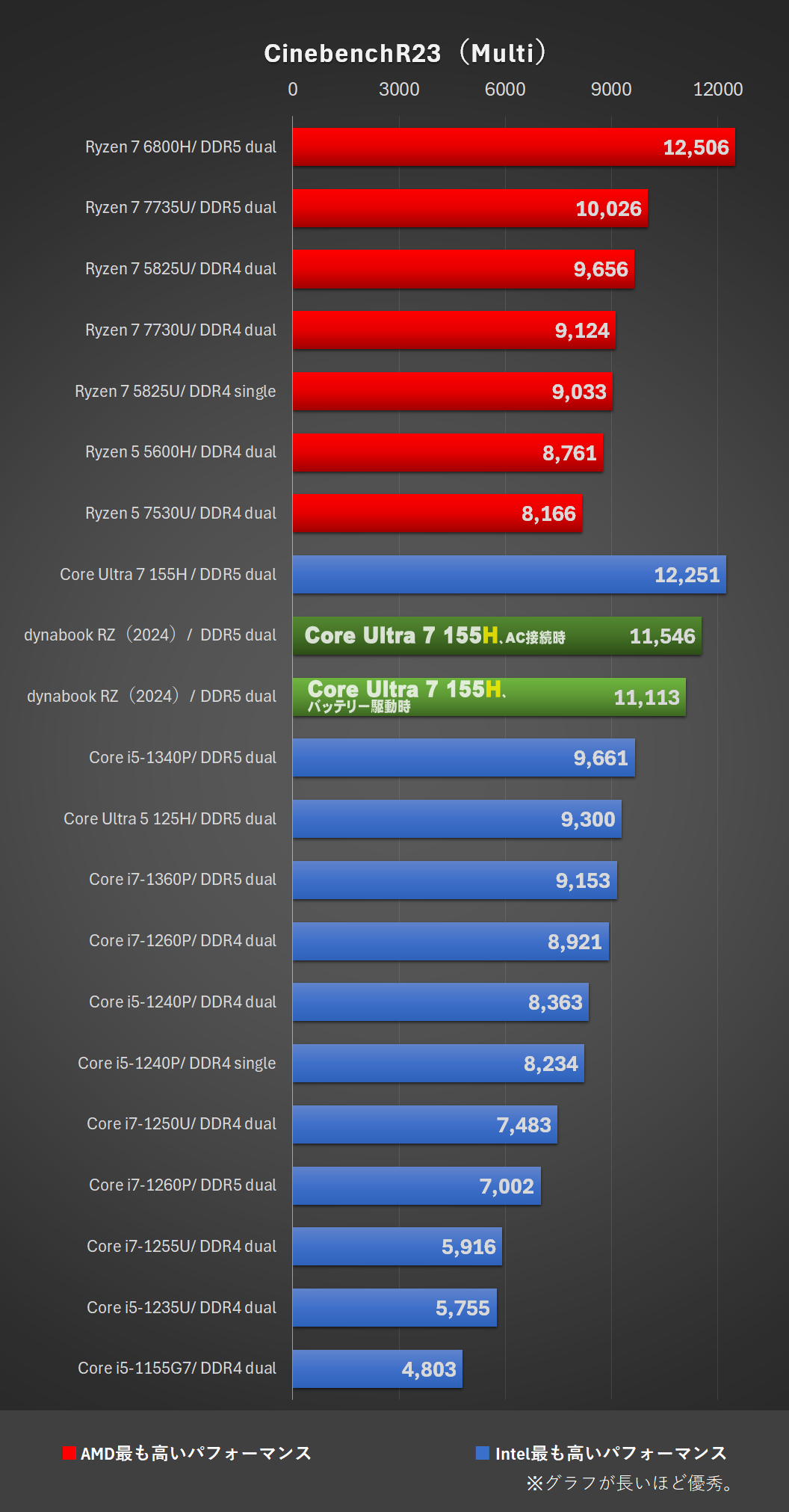

CinebenchR23

Single Core 1767 pts、Multi Core 11546 pts(AC電源接続時、最適なパフォーマンス時)

※どちらもグラフが長いほど優秀です。

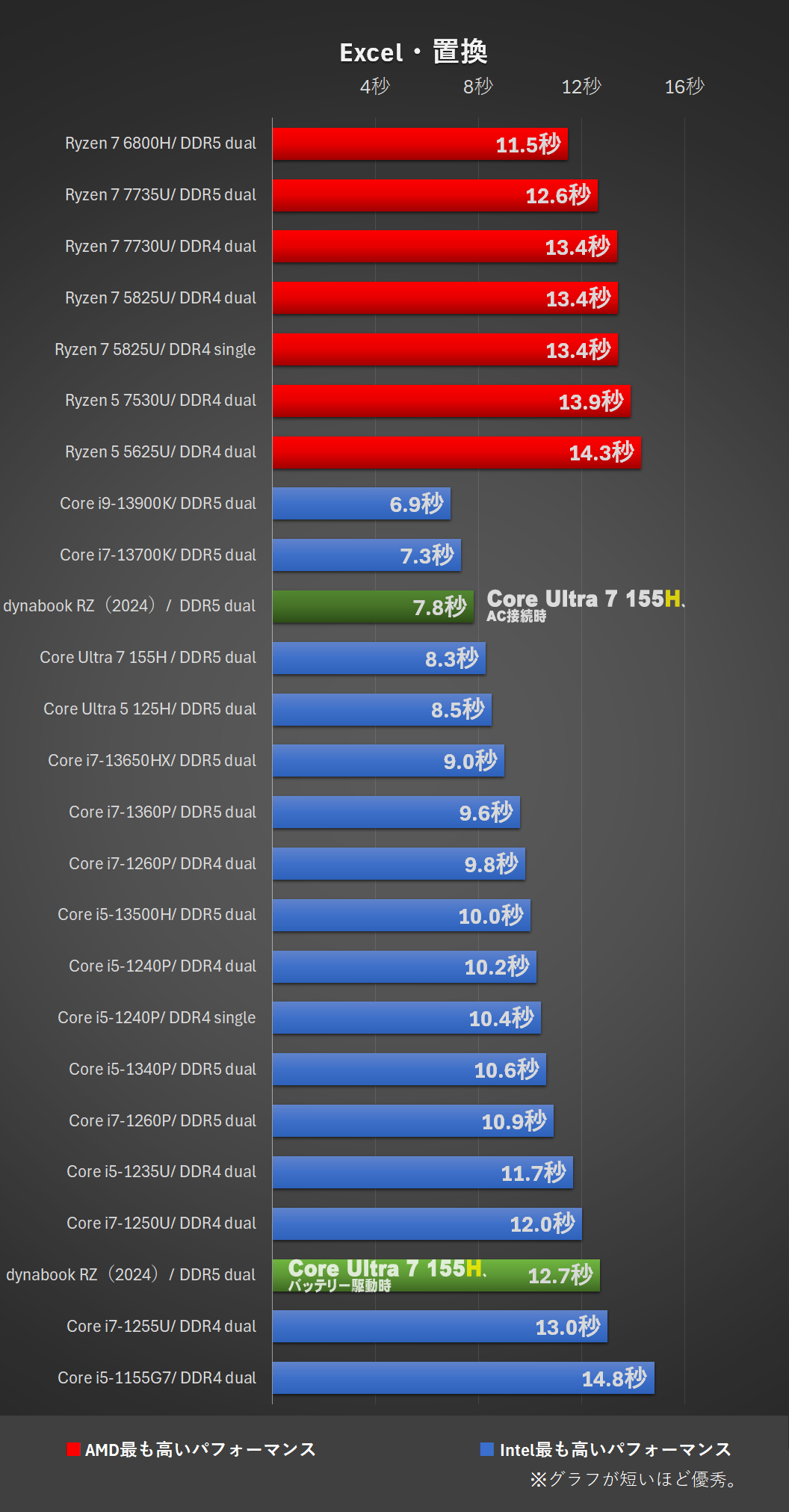

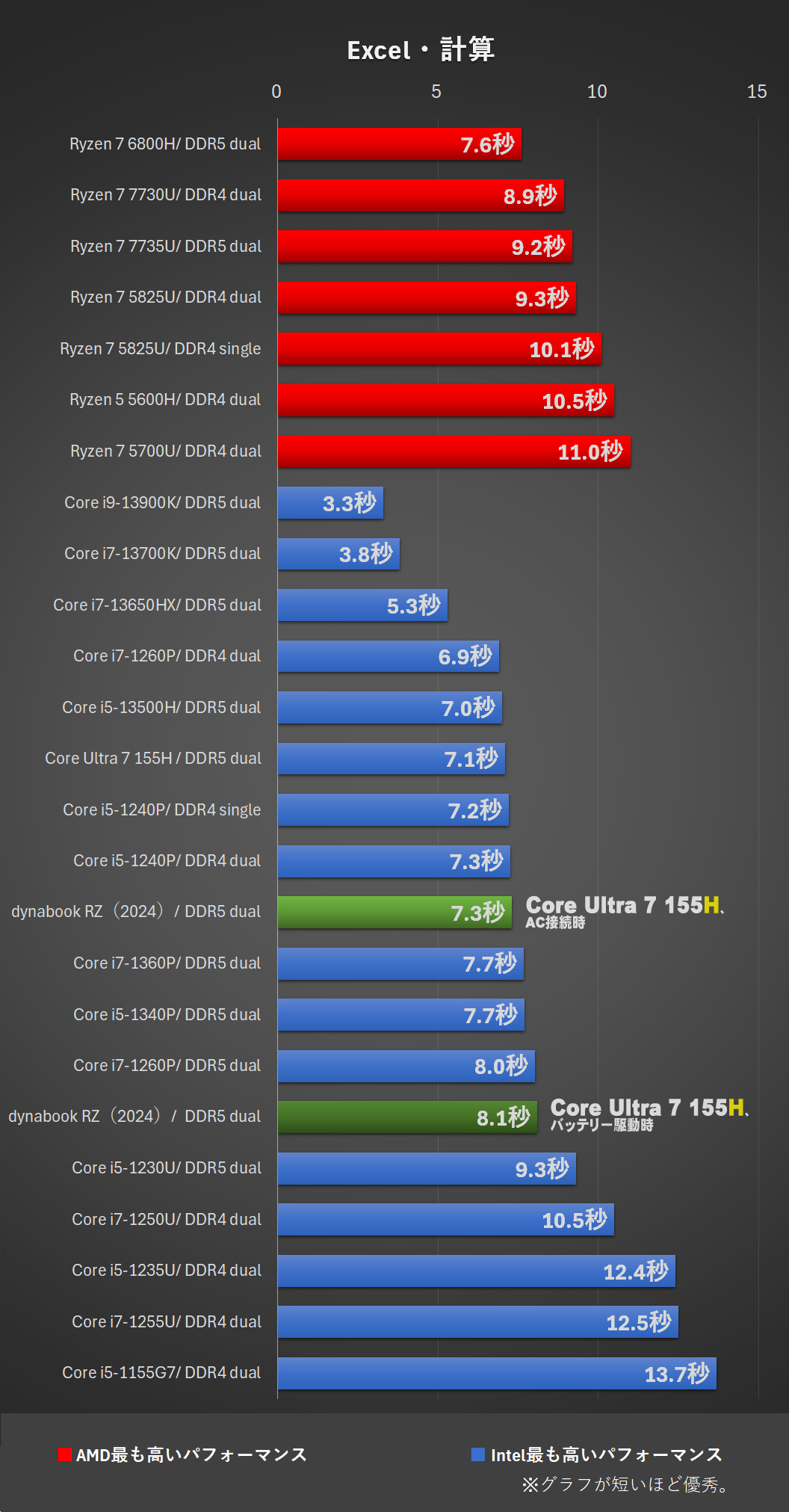

Excel の実測時間

Excel・置換 78470件の9文字ずつの置換作業に変換した際にかかる時間を計測。

Excel・計算 128000回分のVLOOKUPと、184000回分のSUMIFS(3つの条件)を一度に計算させたときにかかった時間を計測。

※どちらもグラフが短いほど優秀です。

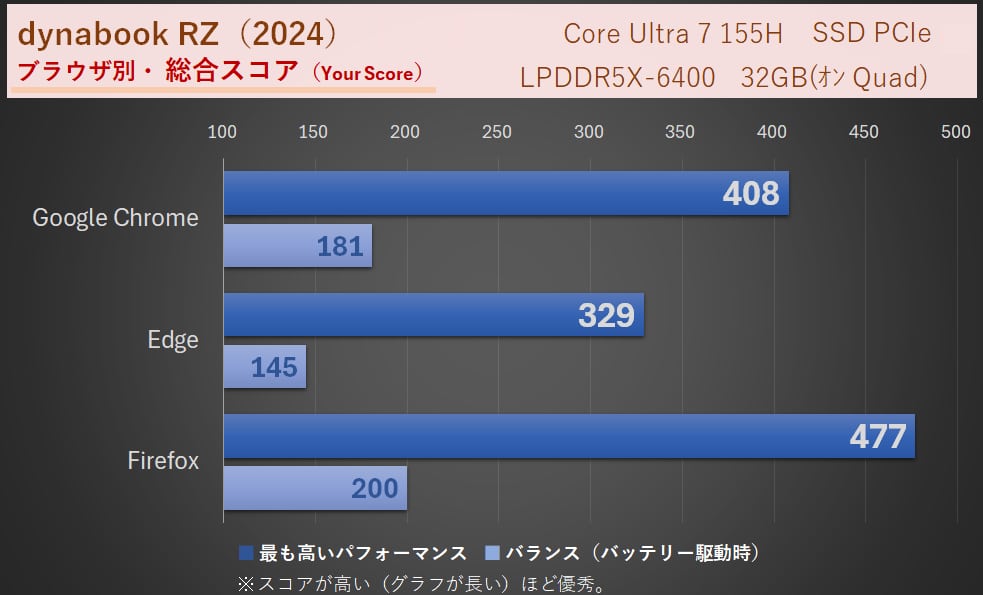

インターネットの速度(WEBXPRT3)

主要三大ブラウザ(Chrome と FireFox と Edge)で、それぞれのAC電源あり最適なパフォーマンス時と、バッテリ駆動バランス時での速度を計測しています。

180あれば遅いとは感じなくなり、200でまあまあ。250で快適。300ならタイトなレスポンスを気にする人にもオススメできる即応性が手に入ります。

AC電源なし時のバランス設定では200以下になるのは、以前に調べた「Inspiron 13(5330)」の時と同様です。速度を気にする人はFirefoxが良いです(要するに、余計なデータ送信や検索にバイアスかけすぎてるから速度差が出るんでは? という話です)。

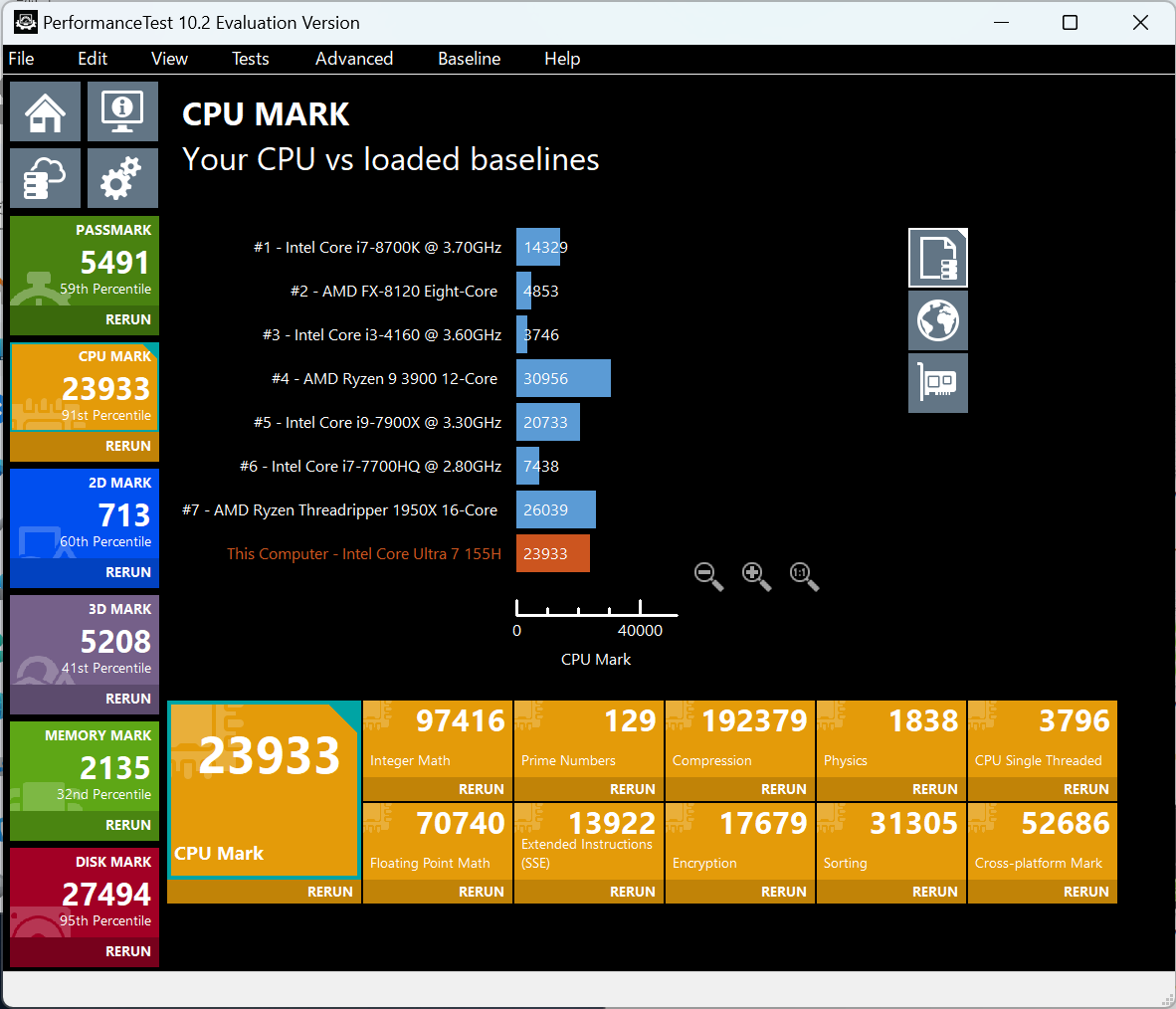

PassMark

記事アップ時点でのPassMark社の平均では

Core Ultra 7 155H のCPU Mark:マルチ 24941、シングル 3531

「dynabook RZ/HX(2024)」は世界平均よりもマルチやや減、シングルやや強めで、ほぼ世界標準通りの性能を引き出せているセッティングと言えます。

ゲーム系ベンチマーク

軽い:ドラゴンクエストX

ドラゴンクエストX:「dynabook RZ/HX(2024)」Core Ultra 7 155H、メモリ32GB(デュアル)時にて

最高品質、FHD、フルスクリーン設定:21059(すごく快適)

少し重い:FF-XIV 暁月のフィナーレ

FF-XIV 暁月のフィナーレ:「dynabook RZ/HX(2024)」Core Ultra 7 155H、メモリ32GB(デュアル)時にて、ノートPC(高品質)、フルスクリーンモードで計測

平均fps: 61.2、最低fps: 35

スコア:8852(設定変更を推奨)

※スコア15000以上が非常に快適。11000~14999がとても快適。10999~8000が快適。7999~6000がやや快適。5999~4000が普通。3999以下が設定変更を推奨、となっています。

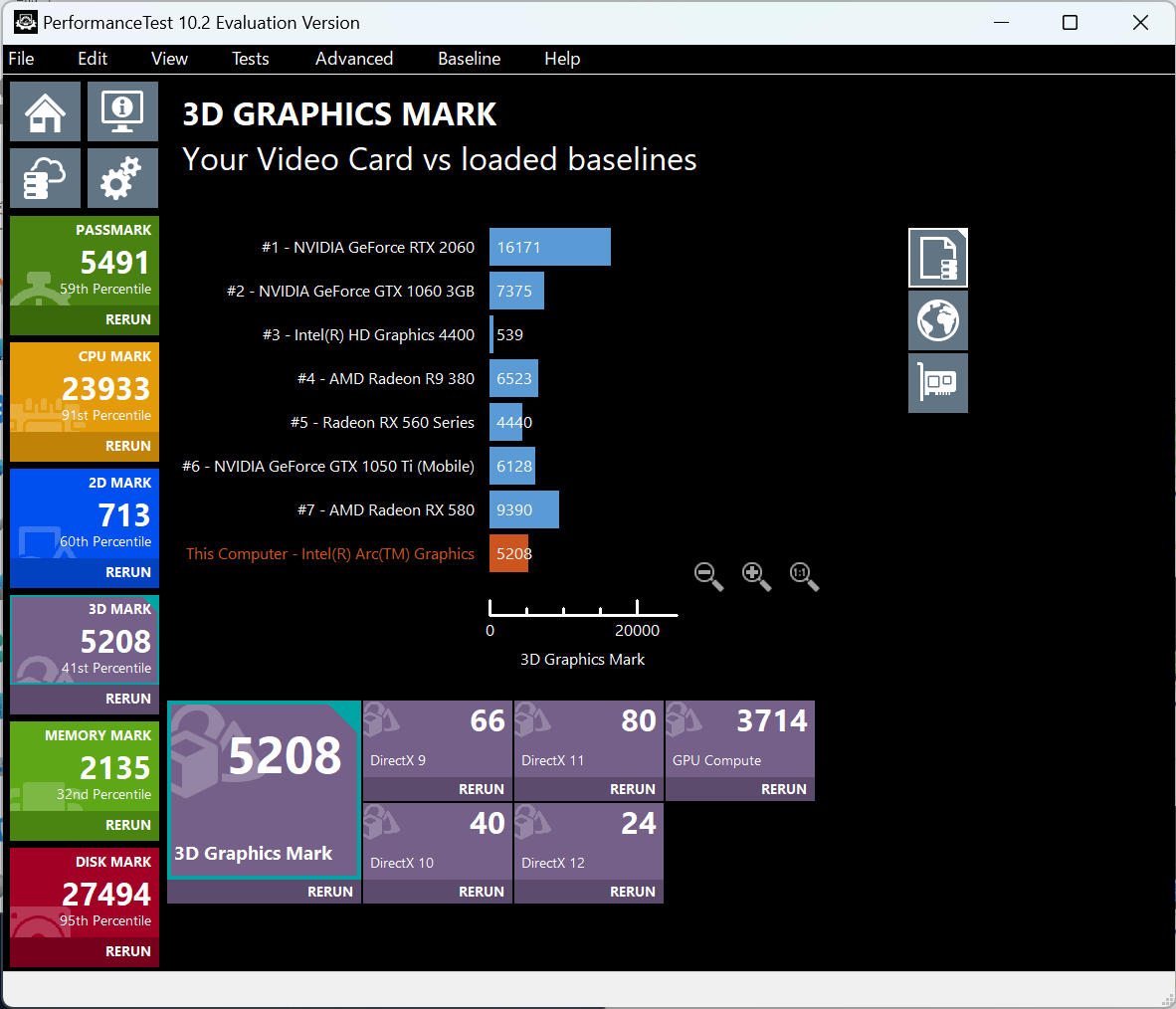

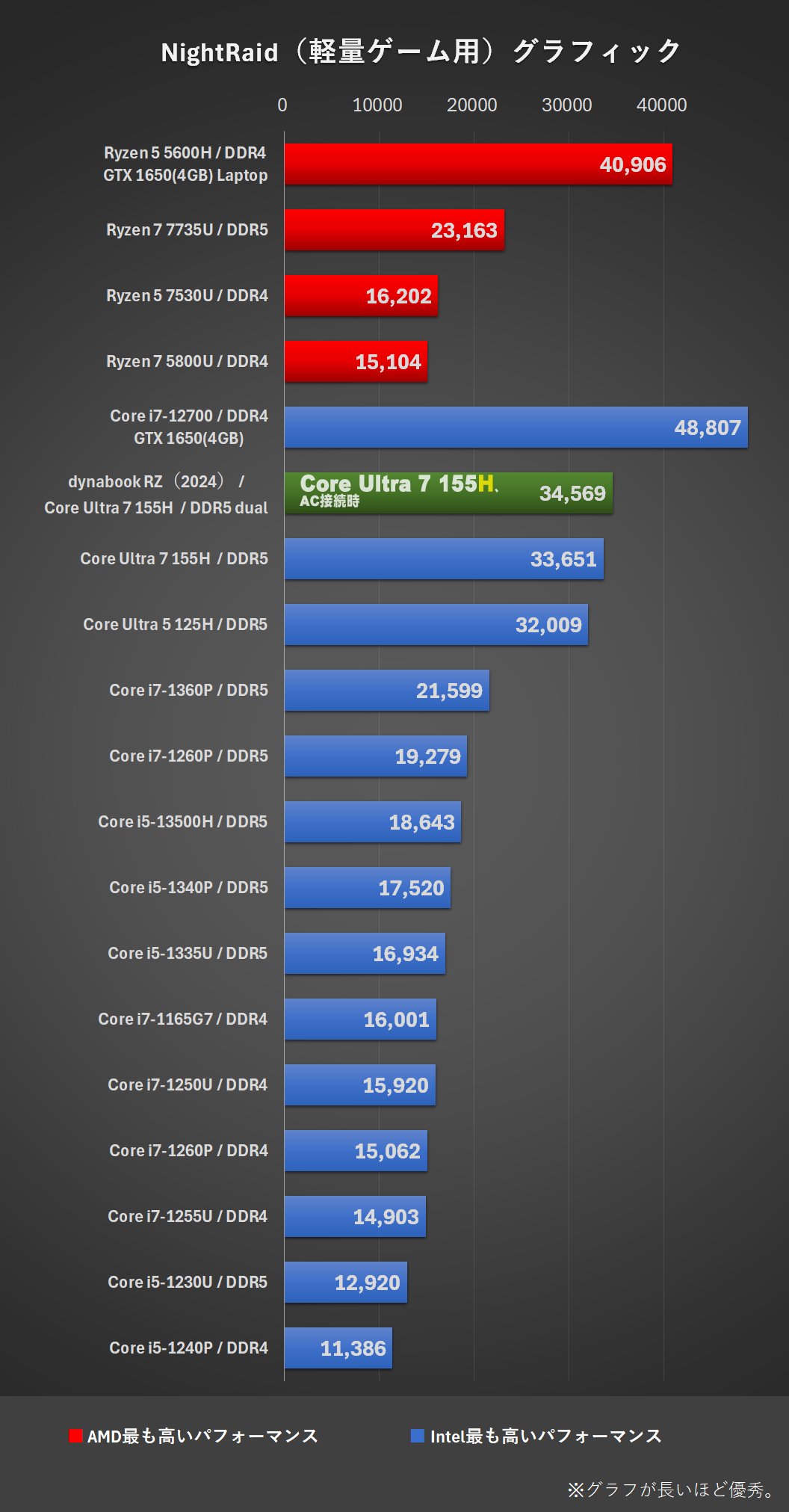

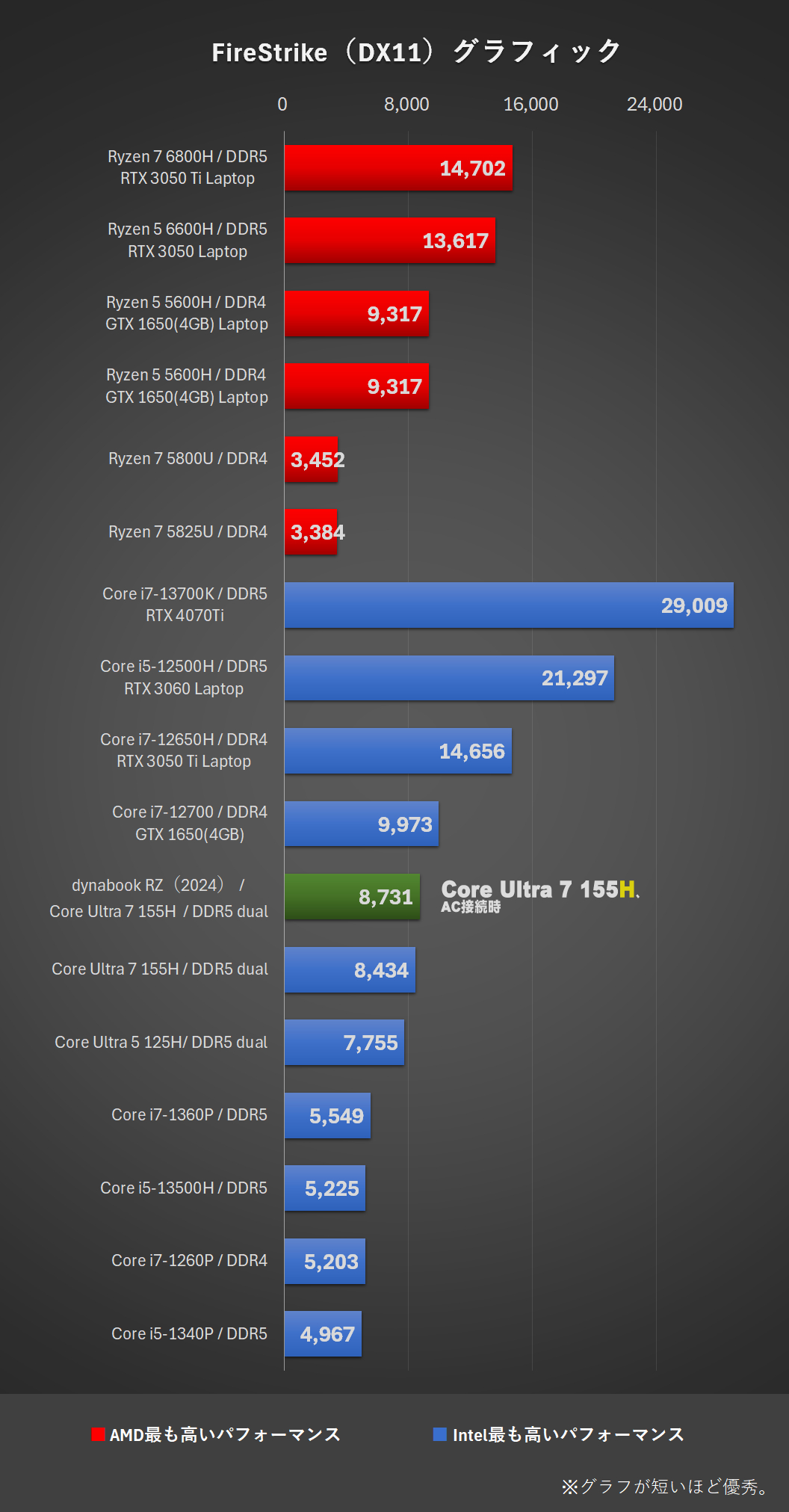

3DMarkによるグラフィック性能比較

3DMark-NIGHT RAID、FIRE STRIKE

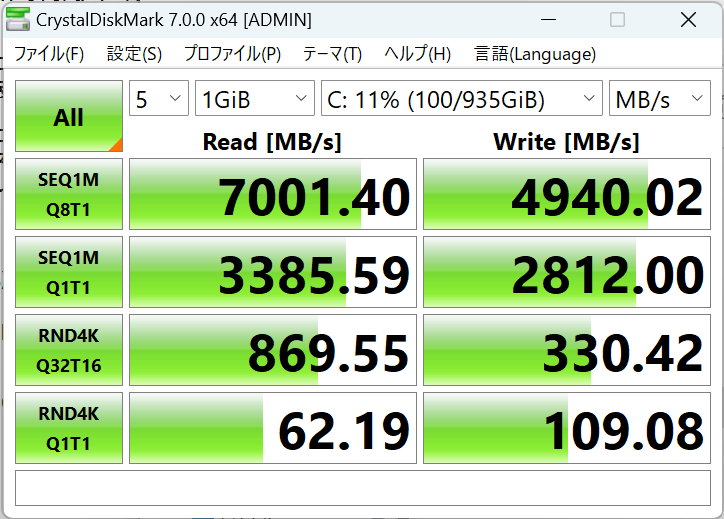

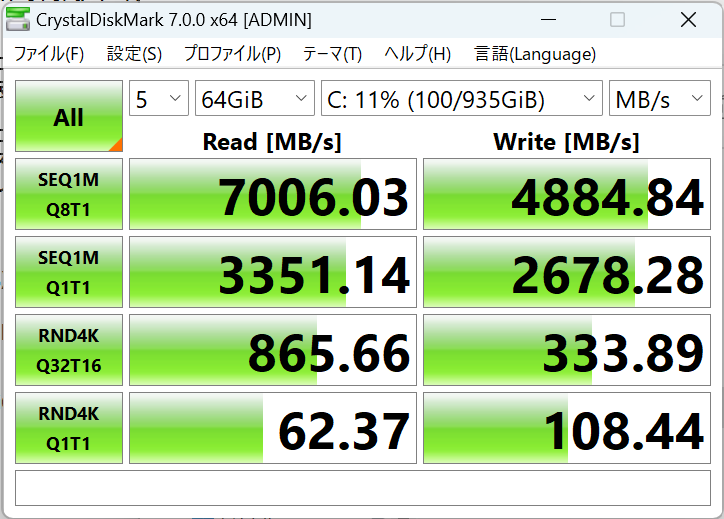

ストレージ

サムスン製のNVMe SSD、gen4のPCIe接続搭載です。

充分な速度です。また、大容量でも速度が落ちません。

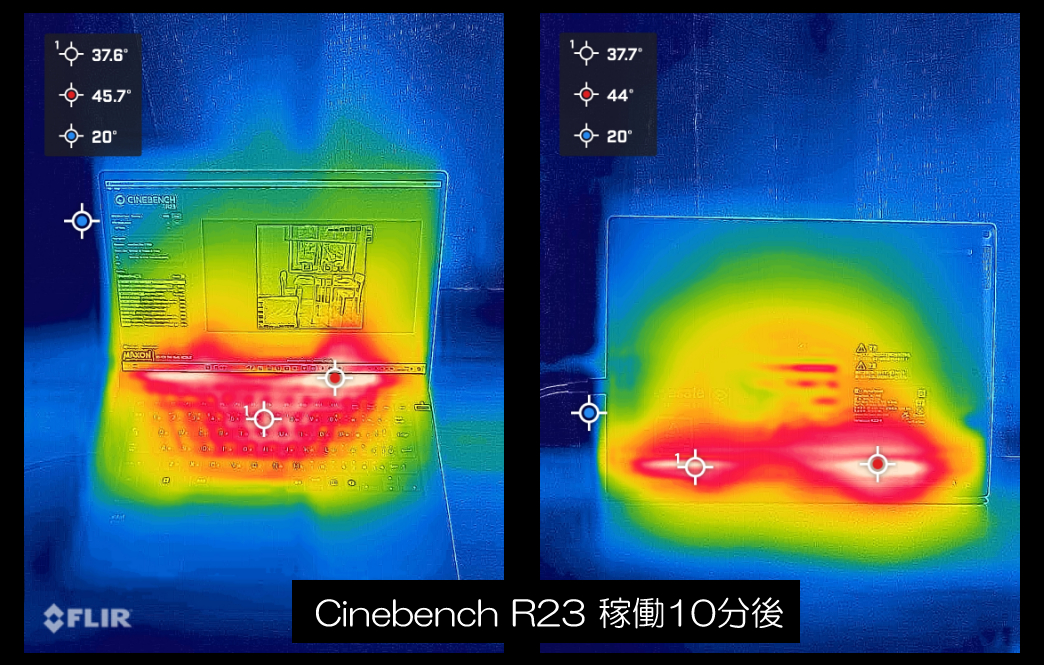

機体外側の温度推移と駆動音について

外郭温度

Cinebench R23 を10分間稼働させた時にキーボードの中央が最も熱くなる時で37.6度と、かなり安定していました。

もし、動画のエンコードをかけ続けながらタイピングを行う、などの時でも熱による不快感はありません。

背面でも44度程度なので膝上でも作業しやすいと思います。気になる方は背面の排気グリルを塞がないよう、なにかを敷くと良いかもしれません。

室温16度の時に調べています。

駆動音について

ファンの音はおおよそ40db弱でした(最初に掲載していた43.8dbは高く見すぎた数値でした。実際にはもっと低かったです。謹んで訂正致します)。これは図書館で使うことができる範囲の駆動音ということです。ノートPCの中では静かな方だと思います。

※通常の無音状態でも30db出ます。

※赤ライン(SLOW)と青ライン(FAST)が近い状態の時に最も雑音が少なくなります。距離15~20cmでの計測です。

価格とラインナップの一覧

(左)2023年モデル:RZ/MW (右)東京ゲームショウ出展モデル:RZ/HX

「限定販売会場」から買うと、お安くなる機種が幾つもあります。お目あてのものがお安くなっているようでしたら、ぜひご利用下さい。

dynabook direct の会員登録+こちらの特別販売会場から買うと、さらにもう一歩お安くなります。

ご利用頂く際には最初に以下をご入力して購入サイトにログインを♪

ID :dyna204cls

PW:T8Y7GRSV

RZシリーズ 基本構成

| シリーズ名 | dynabook RZシリーズ(2023~2024) 基本構成 | |

|---|---|---|

| OS | Windows11 Home or Pro |

|

| カラー | ダークテックブルー | |

| CPU | Core i7-1360P Core i5-1340P |

Core Ultra 7 155H |

| グラフィック | インテル Iris Xe グラフィックス(CPU内蔵) | |

| メモリ | 16GB(16GB×1)/最大16GB 32GB(32GB×1)/最大32GB |

|

| ※メモリの交換・増設はできません。デュアルチャネル。 | ||

| ストレージ | 512GB SSD or 1TB SSD ※PCIe Gen4 と それ以外が混在します。 |

|

| ディス プレイ |

14.0 型 WUXGA 高輝度 広視野角 省電力LED液晶 (Low blue light/ノングレア)1,920×1,200 ドット |

|

| キーボード | バックライトキーボード | |

| 無線 通信 |

Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax+a/b/g/n/ac) Bluetooth Ver5.2 |

|

| 有線LAN | 1000Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応) |

|

| セキュリティ | 指紋認証 | |

| 質量 | 約940g | 約1.05kg |

| バッテリ | 約20.5時間 (実働予想時間 7時間35分) |

約35時間 (実働予想時間 約11時間) |

| Office | Microsoft Office Home & Business 2021 (Office搭載モデルのみ) |

|

| リリース | 2023/7/20 発表 | |

※バッテリーはJEITA2.0にて表示していますが、構成内容により差異が出ます。

Youtubeの連続再生時間で制限のかかる時間から現実的な実働時間を表記しています。

基本構成は全て同じで、心臓部となるプロセッサーとメモリ、ストレージが変わるだけです。

カタログモデルは最上位の R9 のみ、バックライトキーボードが付いています。その代わり、メモリ32GBまで選べるのもカタログモデルのみです。

こちらで紹介しているダイレクトでは全モデルがバックライトキーボード付きですが、メモリは16GBまでしか選べません。

現実的に考えてメモリ32GBも必要な人は写真や動画のエンコード速度を重視している人だと思いますが、一般的な用途での仕事や私用であれば、大抵は16GBあれば足ります。価格帯はまちまちですが、極端にカタログモデルが安くならない限りは基本的にダイレクトモデルがオススメです。

dynabook RZ/MW Windows11 Home

| dynabook RZ/MW | |||

|---|---|---|---|

| OS | Windows 11 Home | ||

| CPU | Core i5-1340P | Core i7-1360P | |

| メモリ | 16GB(16GB×1) | 32GB(32GB×1) | |

| SSD | 512GB | 1TB | |

| Office なし | 特)W6RZMW5CBL | 特)W6RZMW7CBL | 特)W6RZMW7CAL |

| ¥138,380 ¥137,280 | ¥150,480 ¥149,380 | ¥173,580 ¥172,480 | |

| [入荷待]4月17日(木)頃出荷 | [入荷待]4月17日(木)頃出荷 | [入荷待]4月17日(木)頃出荷 | |

| Office H & B | 特)W6RZMW5BBL | 特)W6RZMW7BBL | 特)W6RZMW7BAL |

| ¥158,180 ¥153,780 | ¥169,180 ¥164,780 | ¥223,080 ¥221,980 | |

| 在庫切 | 在庫切 | 在庫切 | |

| Office H & B (MS 365 Basic) | 特)W6RZMW7BEL | ||

| ¥191,180 ¥190,080 | |||

| 最短翌営業日出荷 | |||

※価格は全て税込表記です。

※2025年4月3日現在での価格と納期情報にて表示しています。

※下段(または右側)の安い方が「限定販売会場」を経由した特別価格です

(ID:dyna204cls PW:T8Y7GRSV)。

※納期に関して「最短 翌営業日出荷」ができますが、型番により変わります。また、土日祝祭日と棚卸期間の営業停止日は出荷できません。ご注意下さい。

※直近の営業日カレンダーはこちら。

※黄色背景の価格は、特にキャンペーンで値下げしている機種になります。

dynabook RZ/MW Windows11 Pro

| dynabook RZ/MW | ||

|---|---|---|

| OS | Windows 11 Pro | |

| CPU | Core i5-1340P | Core i7-1360P |

| メモリ | 16GB | |

| SSD | 512GB SSD | |

| Office なし | 特)W6RZMW5RBL | 特)W6RZMW7RBL |

| ¥166,980 ¥154,880 | ¥168,080 ¥166,980 | |

| 在庫切 | 在庫切 | |

| Office H & B | 特)W6RZMW5PBL | 特)W6RZMW7PBL |

| ¥183,480 ¥182,380 | ¥198,880 ¥181,280 | |

| 在庫切 | 在庫切 | |

※価格は全て税込表記です。

※2025年4月3日現在での価格と納期情報にて表示しています。

※下段(または右側)の安い方が「限定販売会場」を経由した特別価格です

(ID:dyna204cls PW:T8Y7GRSV)。

※納期に関して「最短 翌営業日出荷」ができますが、型番により変わります。また、土日祝祭日と棚卸期間の営業停止日は出荷できません。ご注意下さい。

※直近の営業日カレンダーはこちら。

※黄色背景の価格は、特にキャンペーンで値下げしている機種になります。

dynabook RZ/HX(Core Ultra 搭載機)

2024年4月11日にCore Ultra 7 155H を搭載したRZシリーズが出てきました。メモリを搭載しての登場です。相応のお値段にはなりますが、それだけの価値もある機体構成です。

重さが1kgを超えてきたのは残念ですが、その分、バッテリー時間が大幅に伸びて、実用的なJEITA Ver.3.0で11時間もの長時間稼働ができます。

| dynabook RZ/HX | |

|---|---|

| OS | Windows 11 Home |

| CPU | Core Ultra 7 155H |

| グラフィック | インテル® Arc™ グラフィックス(CPUに内蔵) |

| メモリ | 32GB |

| SSD | 1TB SSD |

| 質量 | 約 1050g |

| バッテリー | 約 35.0時間(JEITA Ver.2.0) 約11.0時間(JEITA Ver.3.0、動画再生時) |

| Office なし | 特)W6RZHX7CAL |

| ¥216,480 ¥215,380 | |

| 在庫切 | |

| Office H & B | 特)W6RZHX7BAL |

| ¥221,980 ¥218,680 | |

| 最短翌営業日出荷 |

※価格は全て税込表記です。

※2025年4月3日現在での価格と納期情報にて表示しています。

※下段(または右側)の安い方が「限定販売会場」を経由した特別価格です

(ID:dyna204cls PW:T8Y7GRSV)。

※納期に関して「最短 翌営業日出荷」ができますが、型番により変わります。また、土日祝祭日と棚卸期間の営業停止日は出荷できません。ご注意下さい。

※直近の営業日カレンダーはこちら。

※黄色背景の価格は、特にキャンペーンで値下げしている機種になります。

最後に・まとめ

まとめますと、「dynabook RZ/HX(2024)」の気になる点としては、

・LTEに対応していない

・Core Ultra 7 155H 搭載機はまだしばらく値段が高い

の二点。

逆に良い点としては、

・1kg前後の軽さでありながら14インチの16:10液晶

・軽量ボディでありつつ最新のCore Ultra 搭載=バッテリー駆動時間が伸びた

・接続口の多さや細かな扱いやすい便利機能(回転ユーティリティ など)。追加されたCopilot キーも

の三点となりました。

多くのレビュアーは 5G に非対応という部分も含むかもしれませんが、アルパカは5Gをオススメしていませんので、除外します。表に出てきていない隠されたレポートや被害は数多くあります。

ただ、ハイエンドモバイルとしての位置づけなので、5GはともかくLTEはあっても良いのではないかと思います。

加えて、Core Ultra 7 155H 搭載機のみのラインナップではありますが、まだしばらくは20万円を下る気配はなさそうです。

良い点としては、やはり「dynabook RZシリーズ」共通ですが、1kg前後の軽さでありつつも14インチ、それも16:10の広々した液晶が手に入るという点です。接続口の多い機体ももちろん実践的に扱いやすく万人にオススメしやすいです。

そして、今回はCopilot キーが加わりました。今すぐにCopilot機能をフル活用できるという人は少ないと思いますが、このまま整備されていけば、いずれこのキーを多用する日常になるのだと思います。

Core Ultra 7 155H を搭載したことでパフォーマンス(主にグラフィック性能)の上昇ももちろん良い点ですが、バッテリーの保ちが良くなったことが地味にうれしいポイントです。

長時間稼働し続けられる頼もしい相棒として。非常に戦闘力の高い「dynabook RZ/HX(2024)」はオススメのハイエンドモバイルPCです。

コメント