新入学、新社会人の皆様方、おめでとうございます。

新たな門出を心よりお祝い申し上げます。

こちらではアルパカが新生活にオススメするモバイルPCをまとめてみました。

※パソコン選びに不慣れな方は記事後半の「パソコンの選び方の基準あれこれ」をご覧下さい。

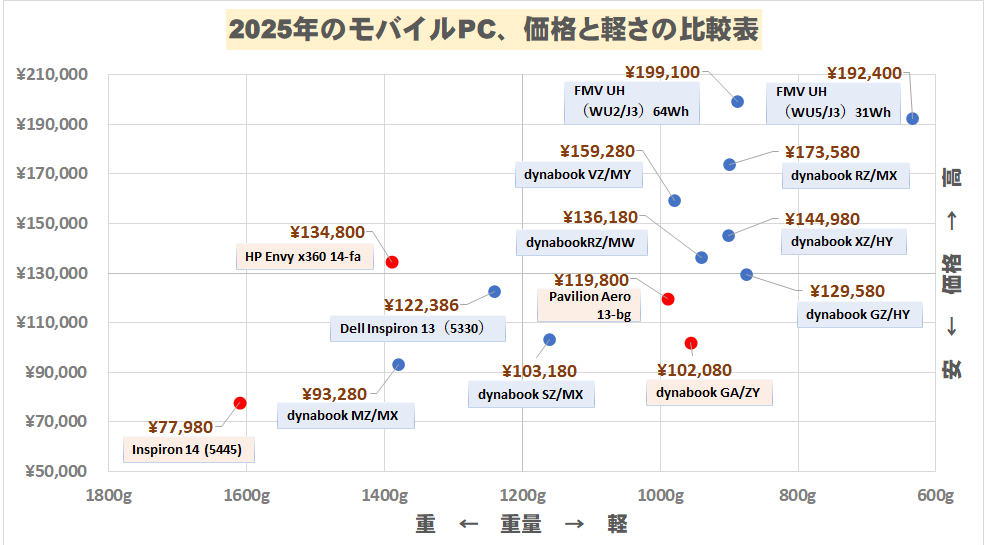

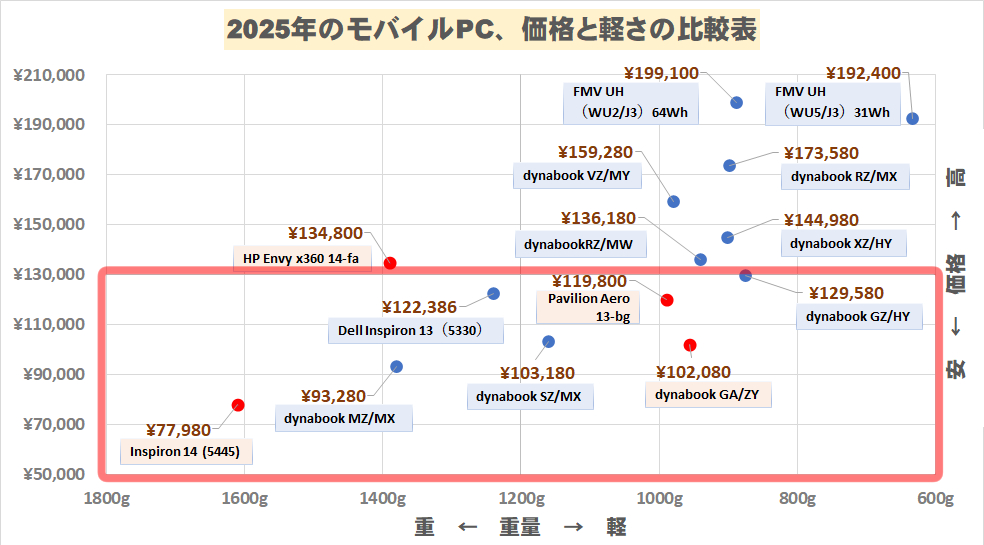

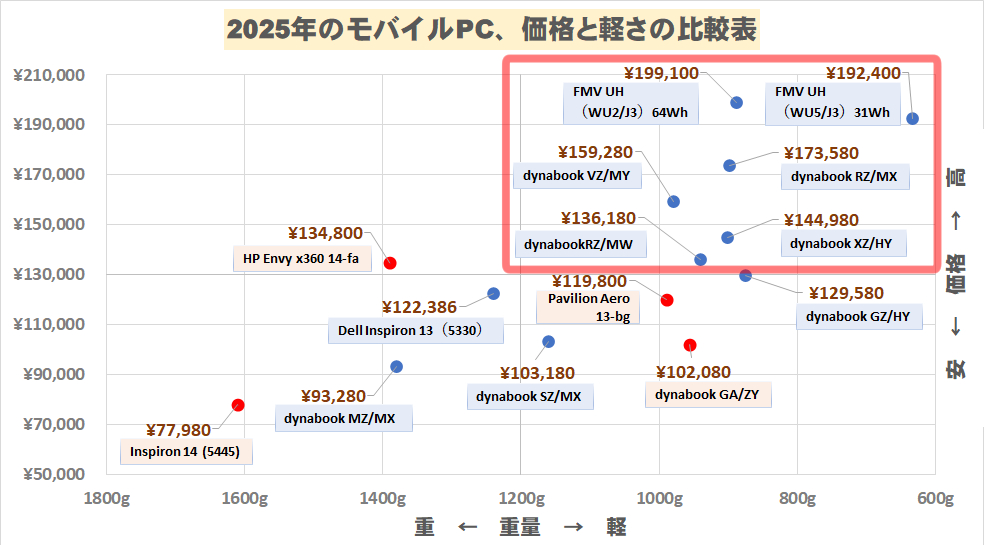

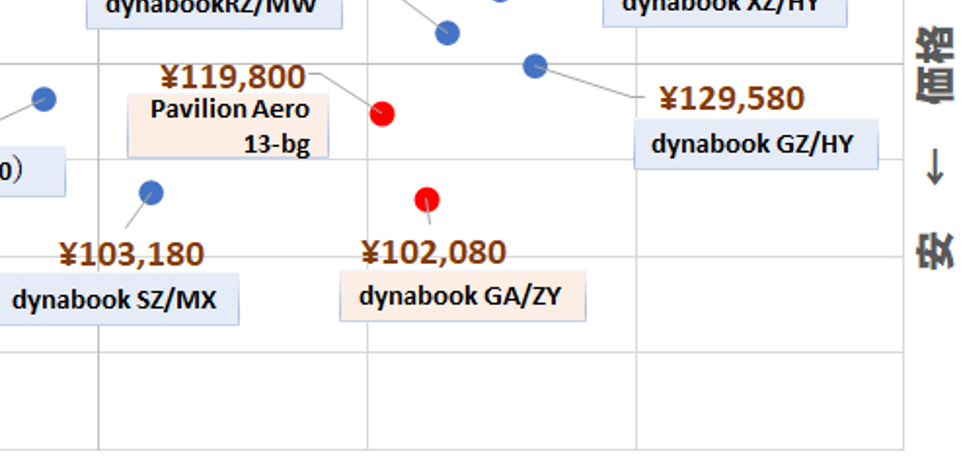

※赤丸はAMD機、青丸はIntel機です。

※価格は記事アップ時点での、Core i5 または Ryzen 5 のメモリ16GB、ストレージ512GB の最もよく売れている構成で表記しています。

※『ENVY x360 14-fa』は実機を手にしていないため、紹介を割愛しています。ただ、性能とタッチパネル付きの内容だと、1.4kgの重さでも13万円ならオススメできるとして比較用に記載しました。

コスパ優良機種

こちらではコスパ優良機をご紹介します。グラフで言うところの下側のエリア(13万円以下)です。

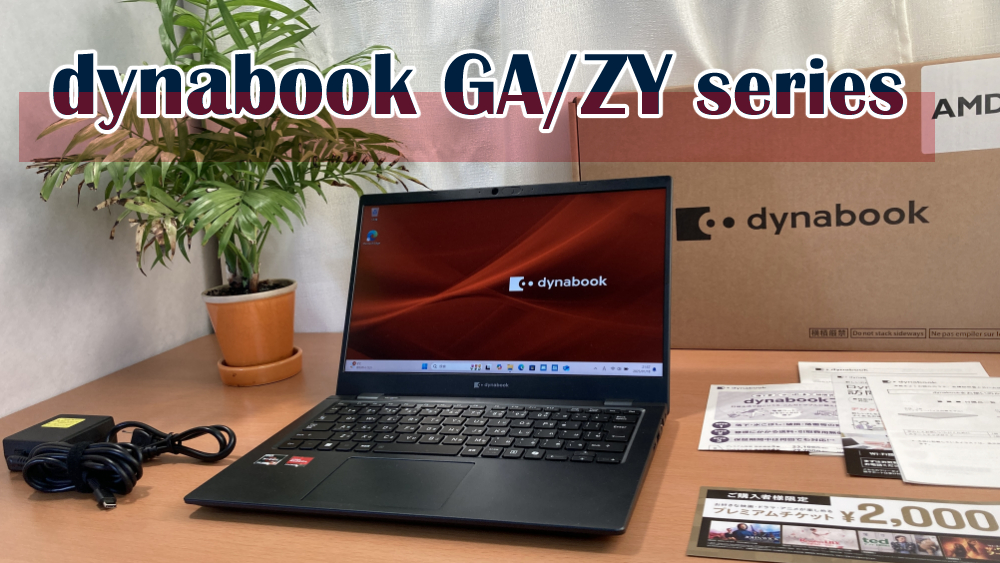

dynabook GA/ZY(102,080円、956g)

色域が高いディスプレイではなく、性能もほどほどです。ですが、通常通りの調べものやオンライン会議などは一通りこなせる性能でありつつ1kgを切った軽さ。

それでいて、お値段が安い時には9万円台から買える、という絶対的なコストパフォーマンスが魅力です。

◆プロセッサー◆

Ryzen 7 7730U、Ryzen 5 7430U

◆ 発売時期 ◆

2024/12/16

◆ 気になる点 ◆

バックライトキーボードは非搭載です。

兄弟機種の Intel Core 搭載のGZシリーズは白筐体がありますが、こちらは基本色のオニキスブルーのみ。GZのようにThunderbolt 4 ではなく通常のType-C であること。

ディスプレイがIGZOではないこと、GZよりやや重たくなり約956gであること、などありますが、同一筐体のため操作性自体は変わりません。

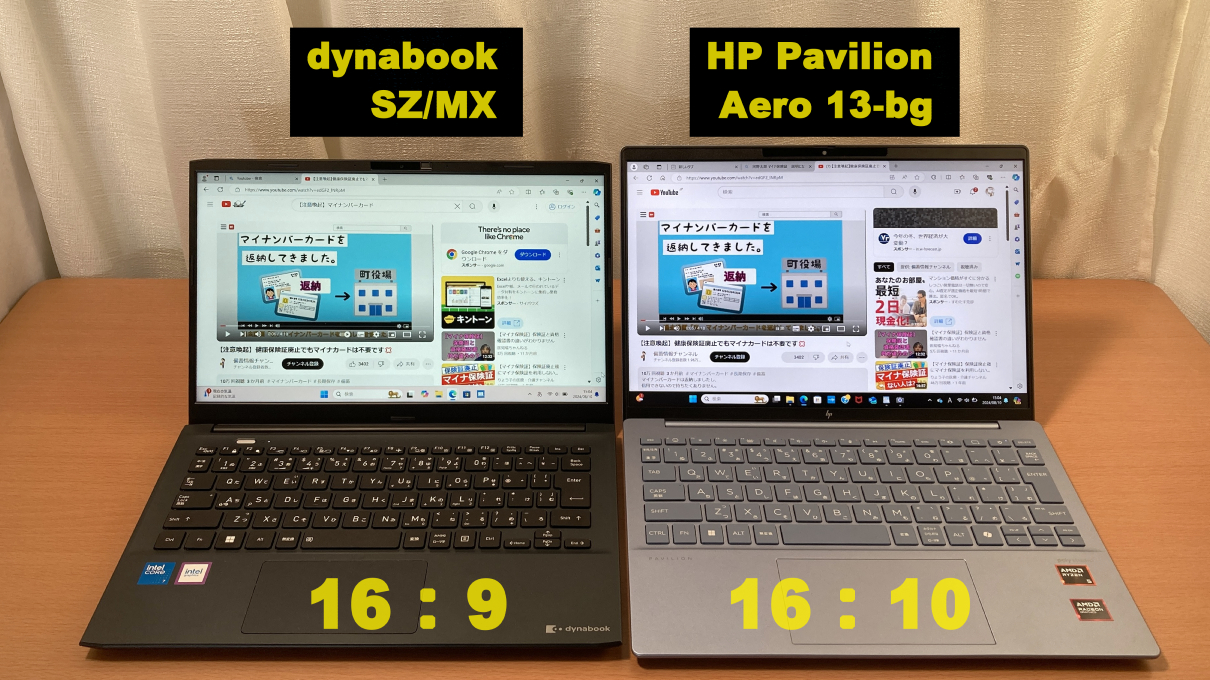

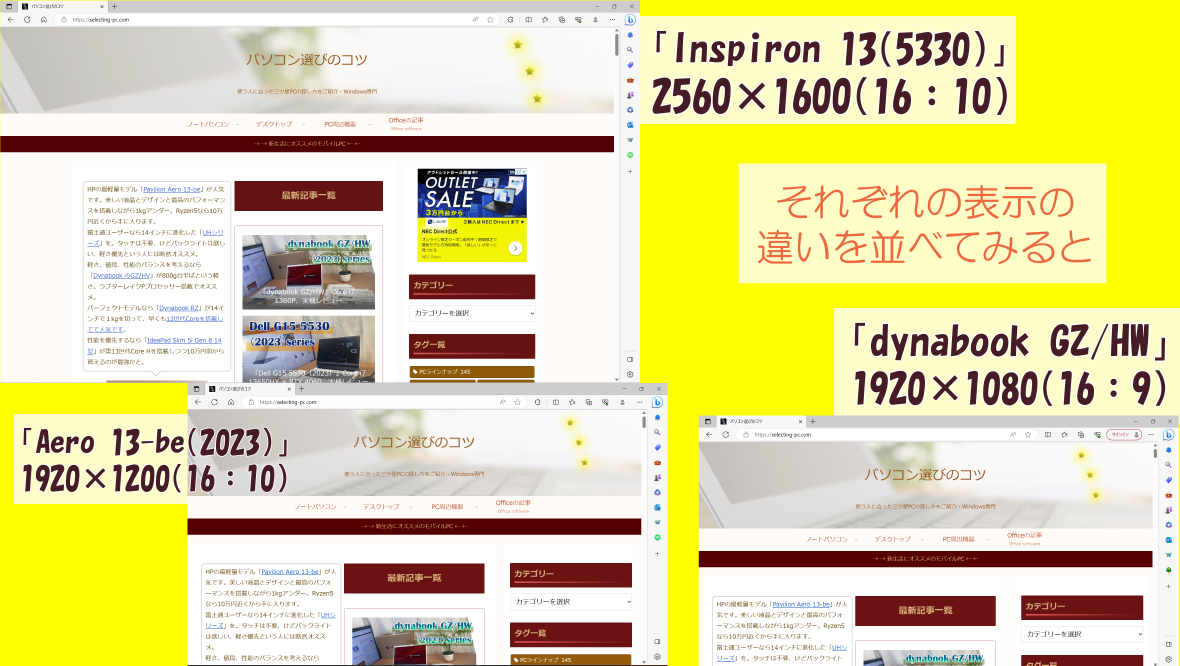

GZ共通ではありますがディスプレイの縦横比が16:9比です。今は縦に大きいのがトレンドなので、そうした部分が問題なければ、まさにお値段を抑えた軽量モバイルを手に入れられます。

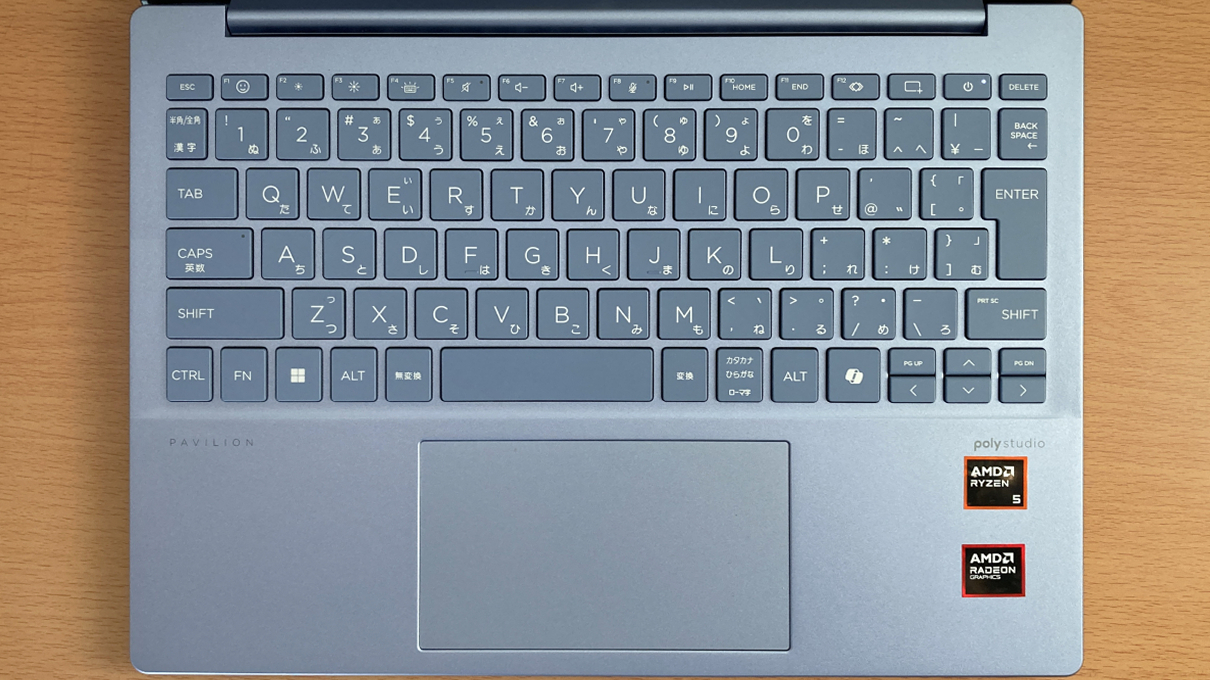

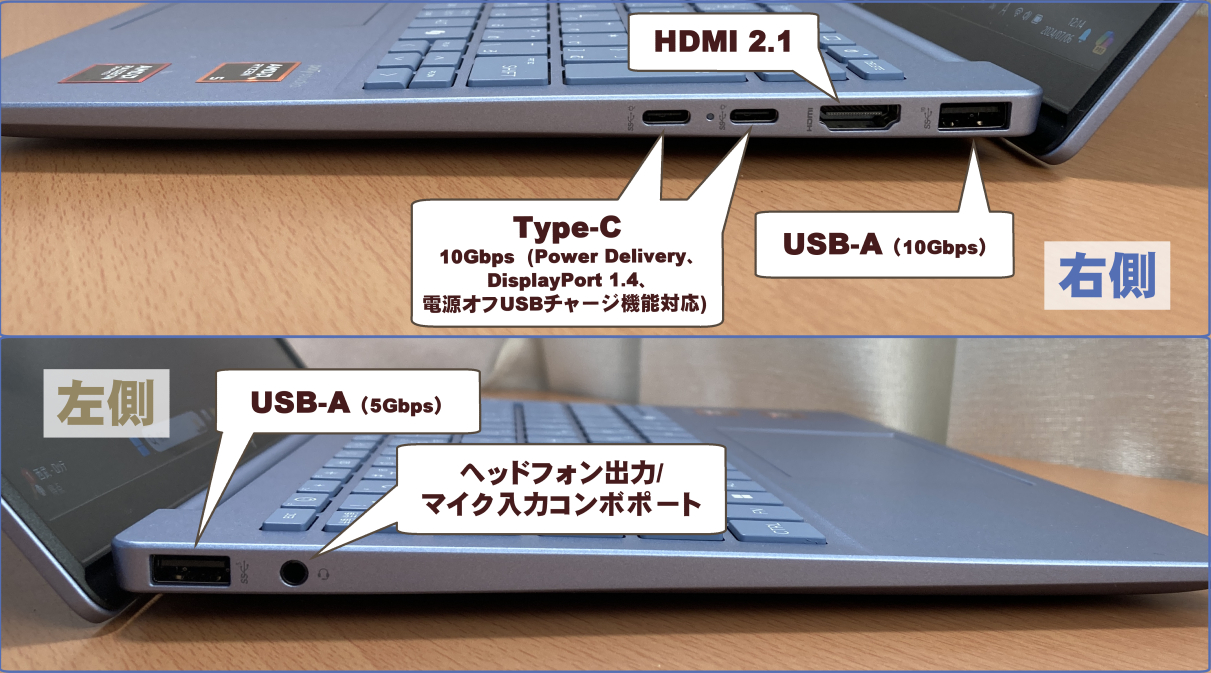

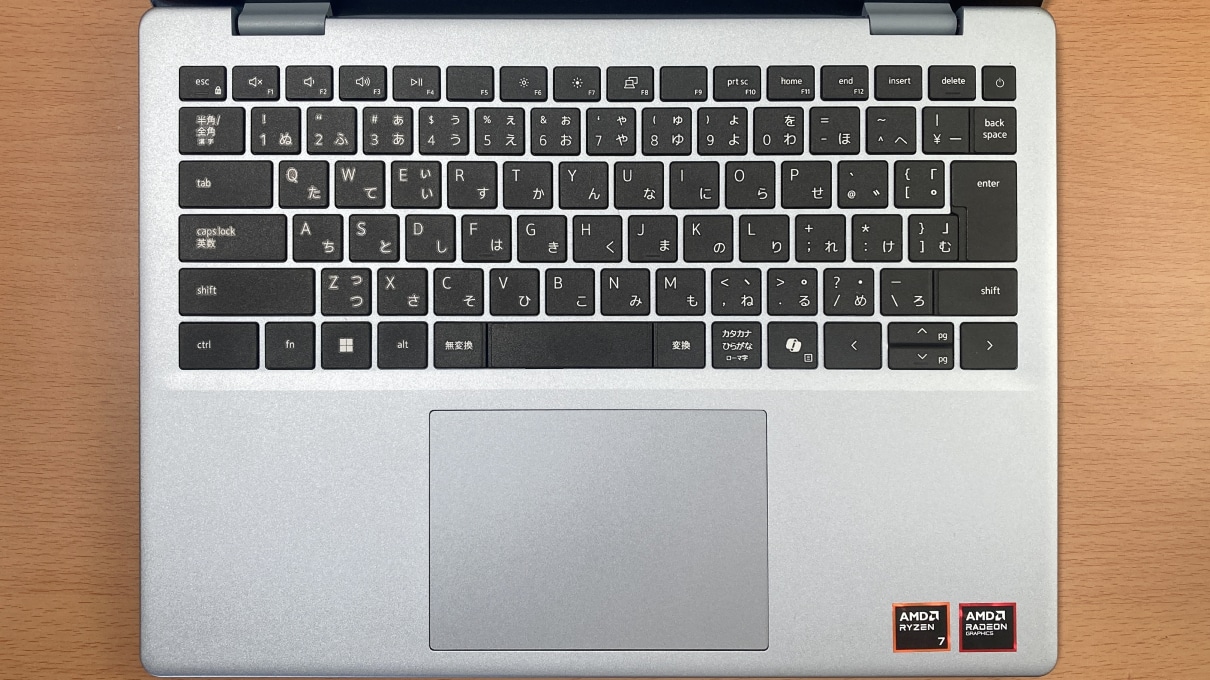

HP Pavilion Aero 13-bg(990g、119,800円)

>>『Pavilion Aero 13-bg』のご購入はこちら <<

人気となっている日本HPの最軽量モデルの2024年版です。Aero の特徴である1kg切りの軽さも含めて熱や音を抑えた駆動を継承しつつも高い性能を発揮しています。それでいてお値段もほどほどに抑えられていて12万円前後からとお得なシリーズです。

◆プロセッサー◆

Ryzen 7 8840U、Ryzen 5 8640U

◆ 発売時期 ◆

2024/7 上旬

◆ 気になる点 ◆

海外メーカーとしては一般的なものですが、SDカードスロットが micro でも備わってはいません。

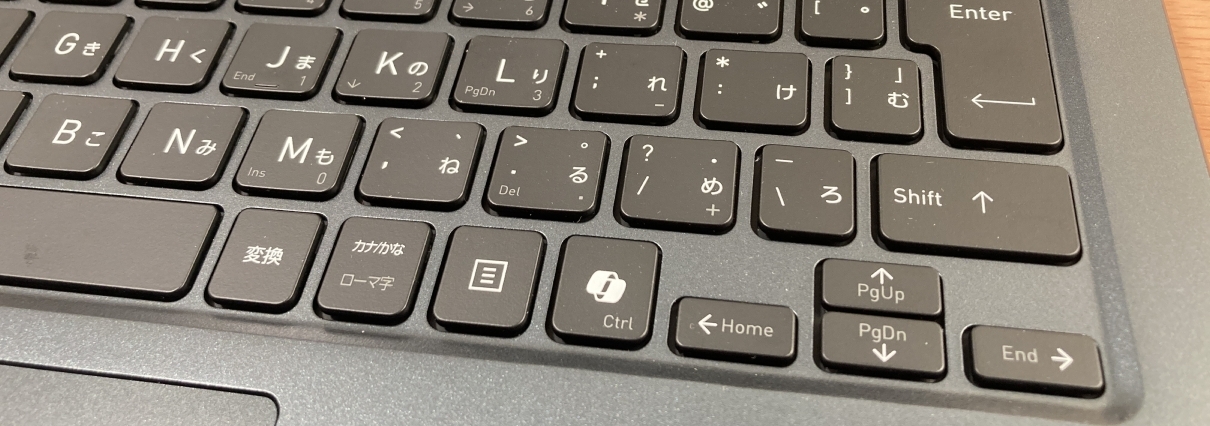

キーボードでは旧モデルから右端の特殊キー列がなくなったのが最大の改善点でしたが、その代わりキーボード右下部分の矢印キー左右上側にある PgUP と PgDn キーに問題が出てきました。

キー設定を変更する改善策を掲載していますので、気になる方は記事に記載してあるキーボードの項目、あるいは以下の動画をご覧ください。

そうした対応で特に問題ない方には、コスパと性能、軽さのバランスの取れたオススメの良機です。

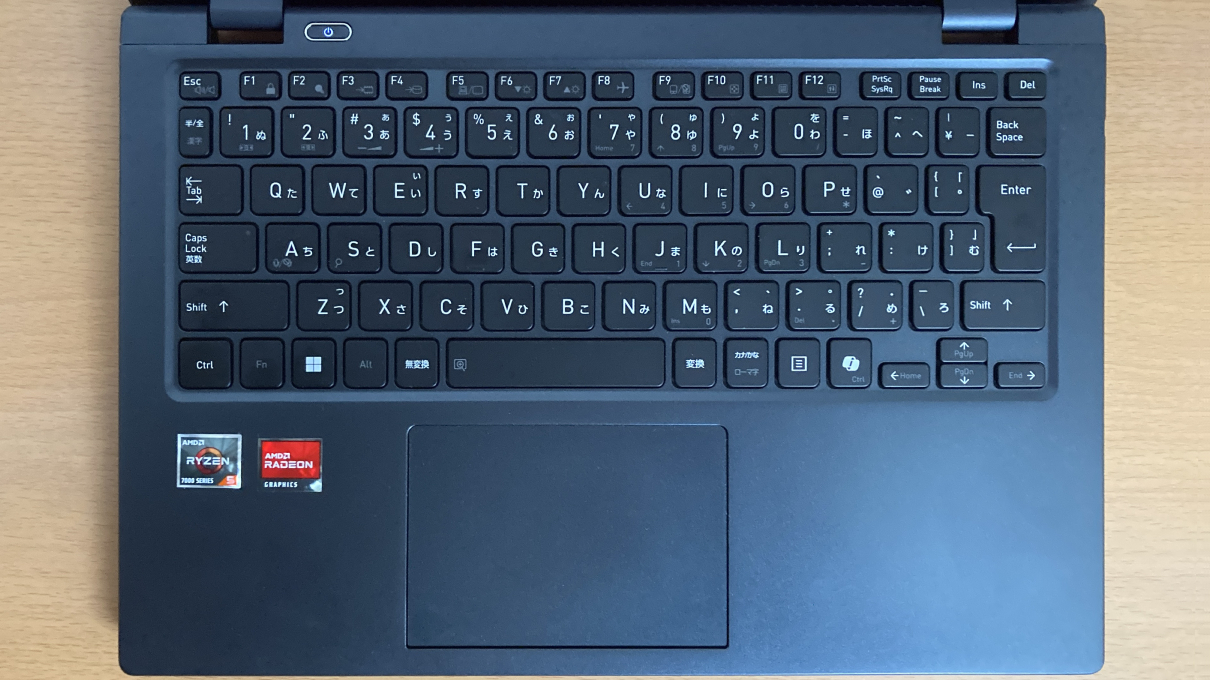

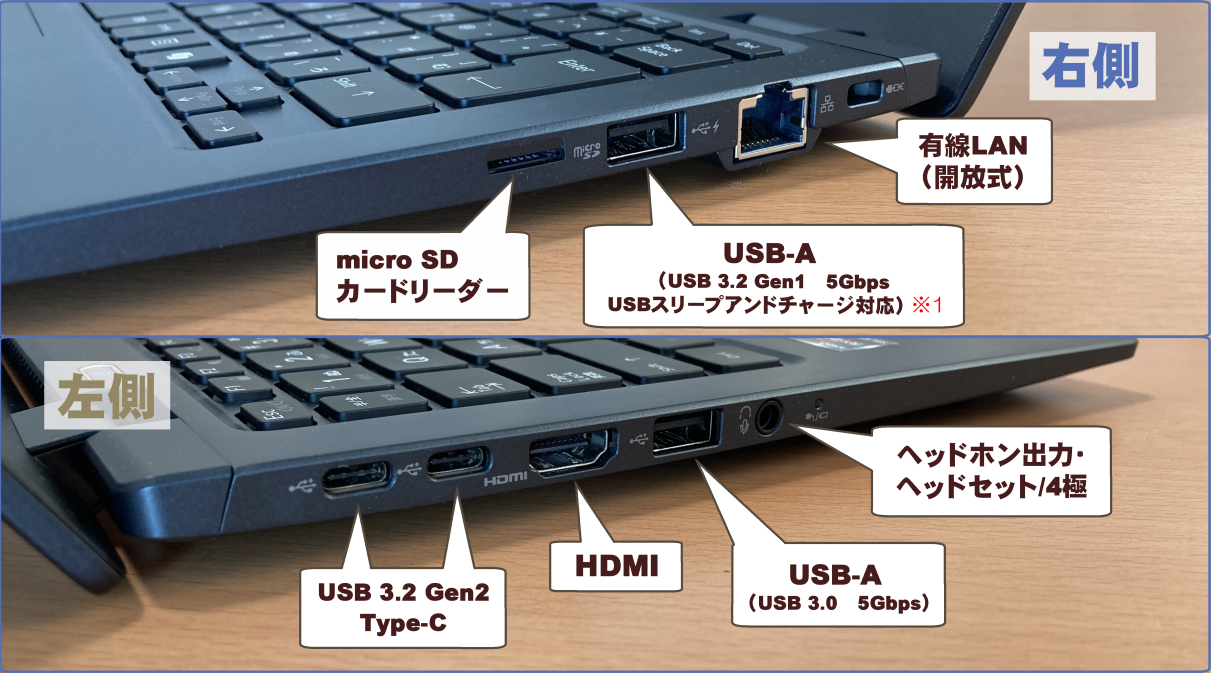

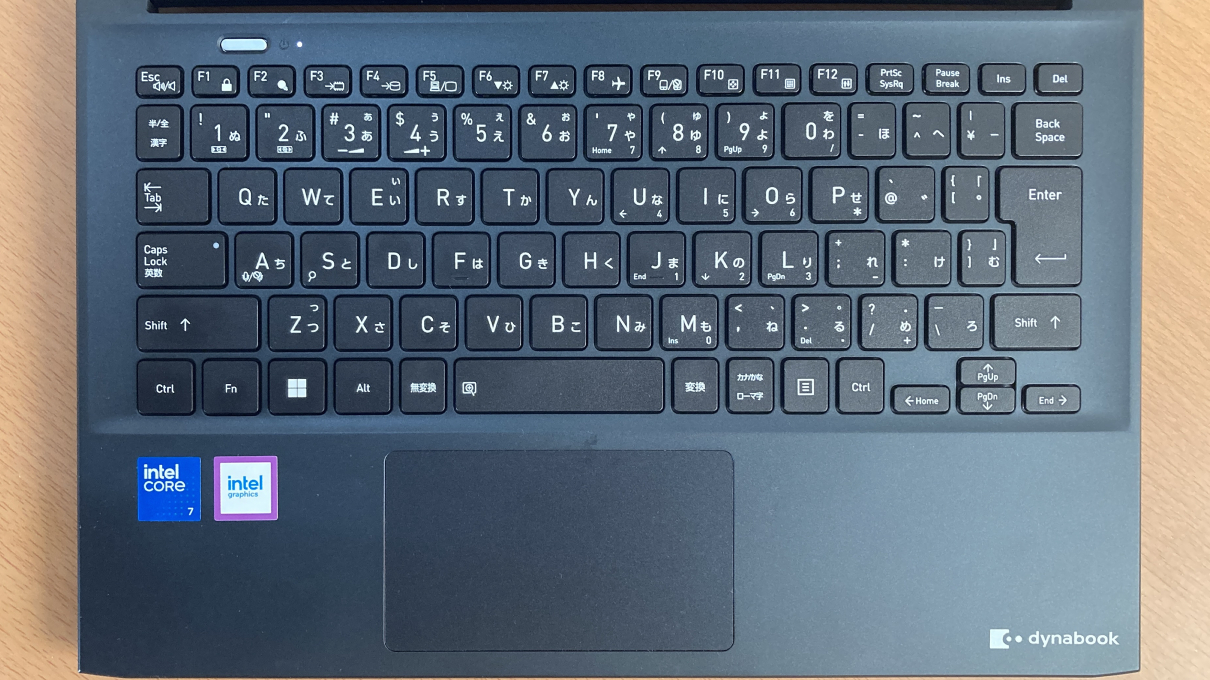

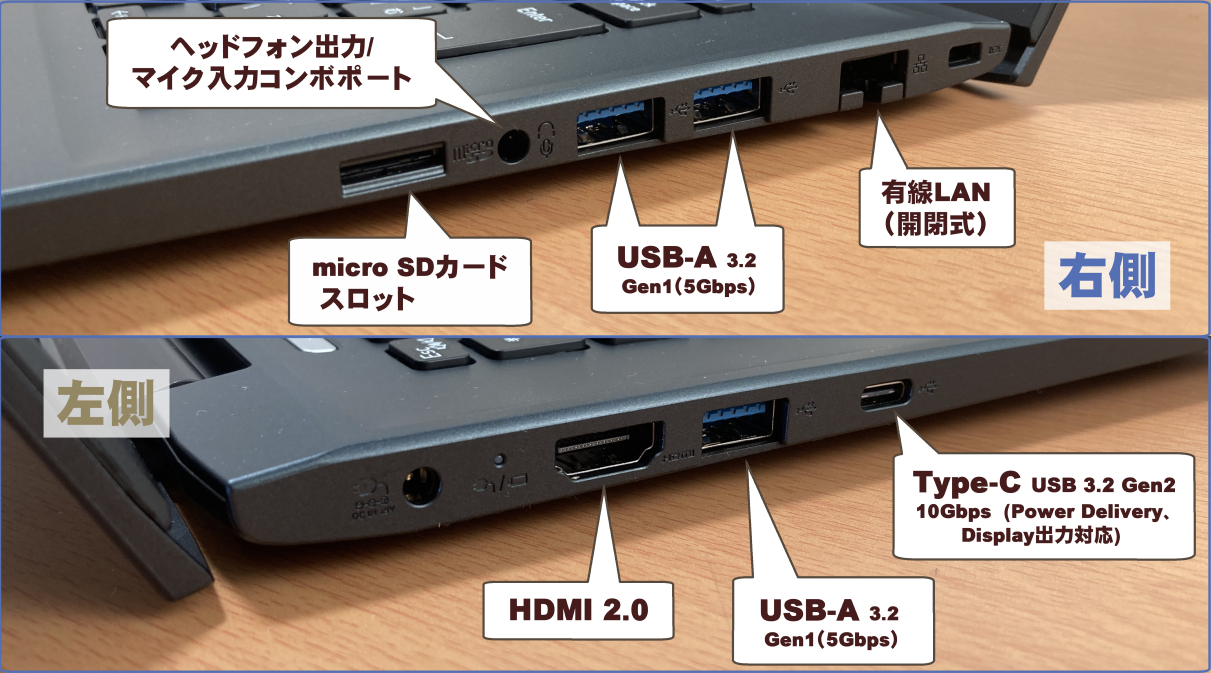

dynabook SZ/MX(1160g、103,180円)

13インチで約1.16kgのモバイルPCです。900g台のGAと同価格帯のためGAの方が人気ですが、こちらはコストを抑えても色域が高くて美しいIGZOパネルを搭載しています。

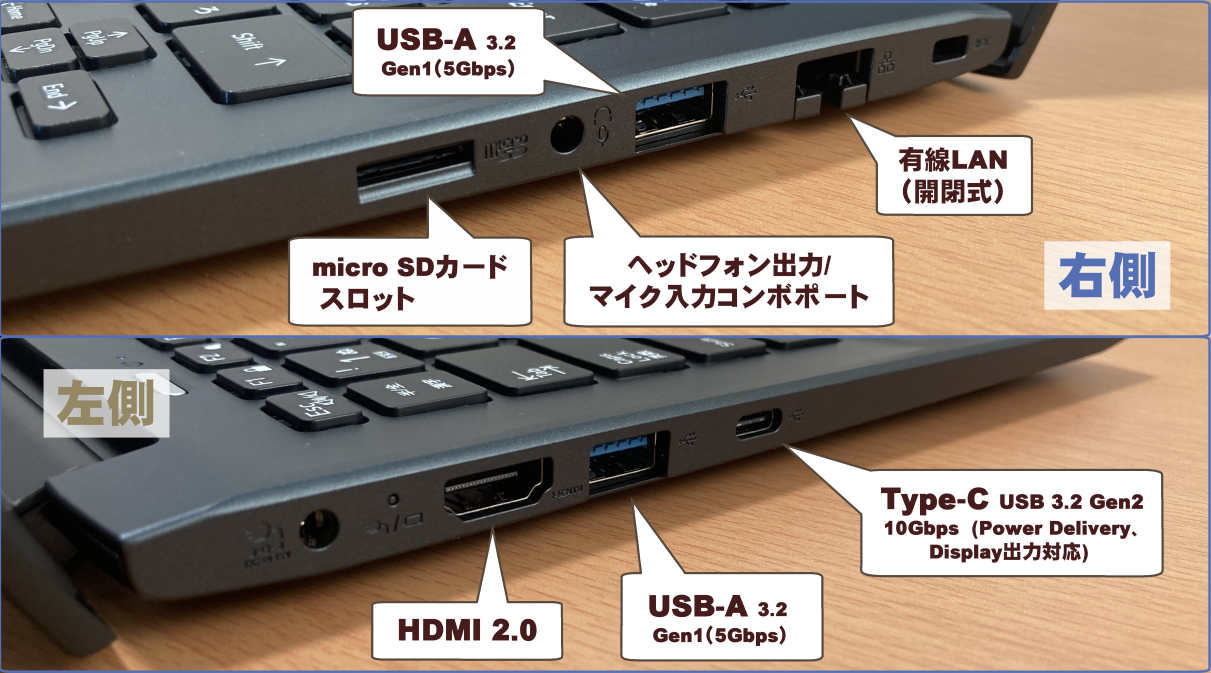

使いやすいキーボードと豊富なインターフェイス(接続口)も搭載しているので、ある程度の重さを許容できる人に向けたバランスの取れた安価シリーズです。

◆プロセッサー◆

Core 7 150U、Core i5-1334U

◆ 発売時期 ◆

2024/7/17

◆ 気になる点 ◆

バックライトキーボードがないことと、GZやGAと同様にディスプレイが16:9比率であることが気になる部分ではありますが、逆を言えばそれ以外にはあまり難点らしいものがなく、重さが1.1kgを超えても問題なければ普通に使いやすいモバイルPCです。

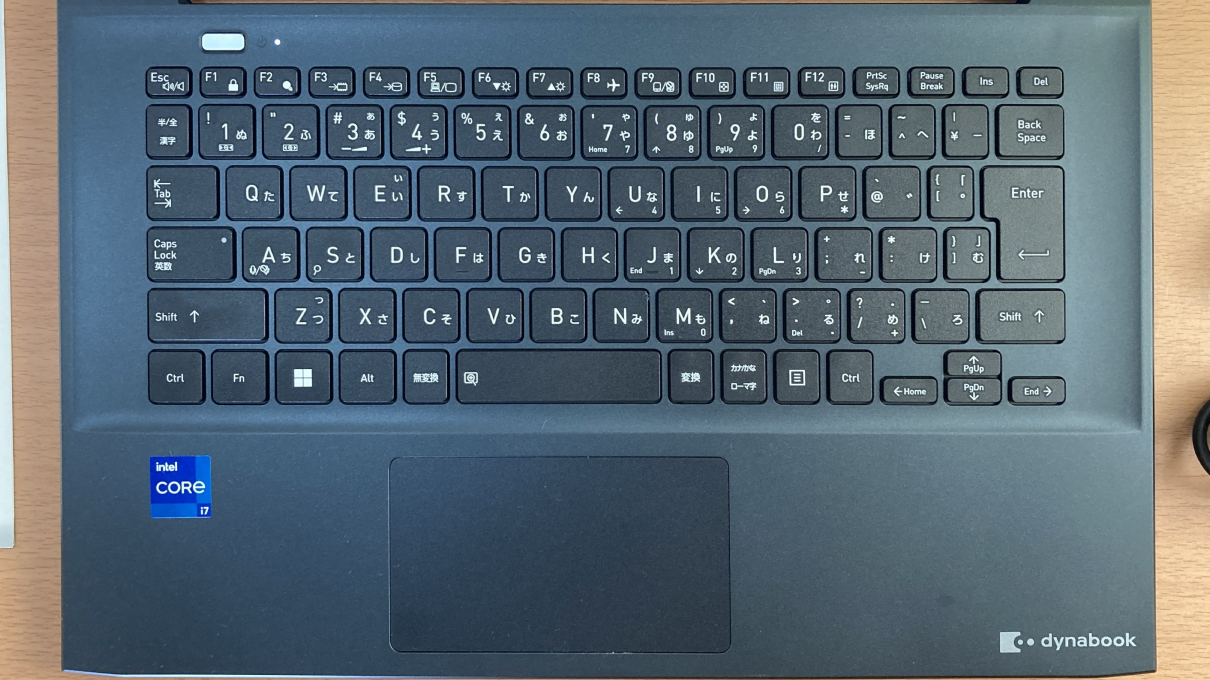

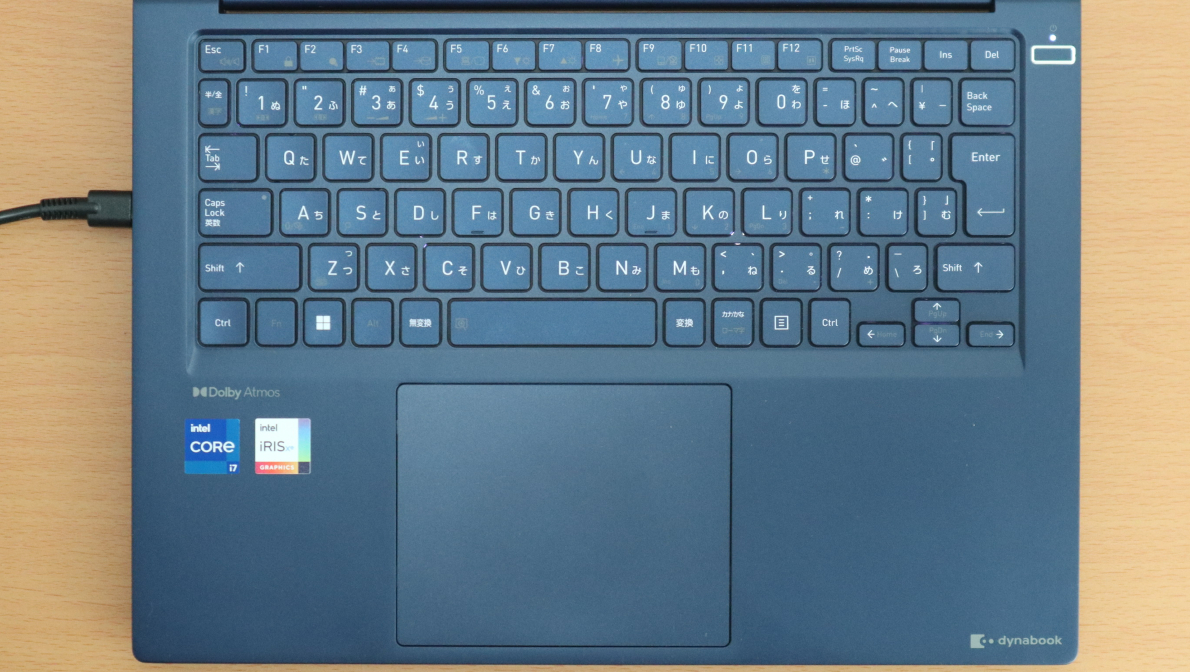

前述しているように、コパイロットキーを装備していないため、コパイロットキーが欲しい人にとっては欠点ですが、逆に右側のCtrlキーが必須の人にとっては貴重なラインナップとなっています。

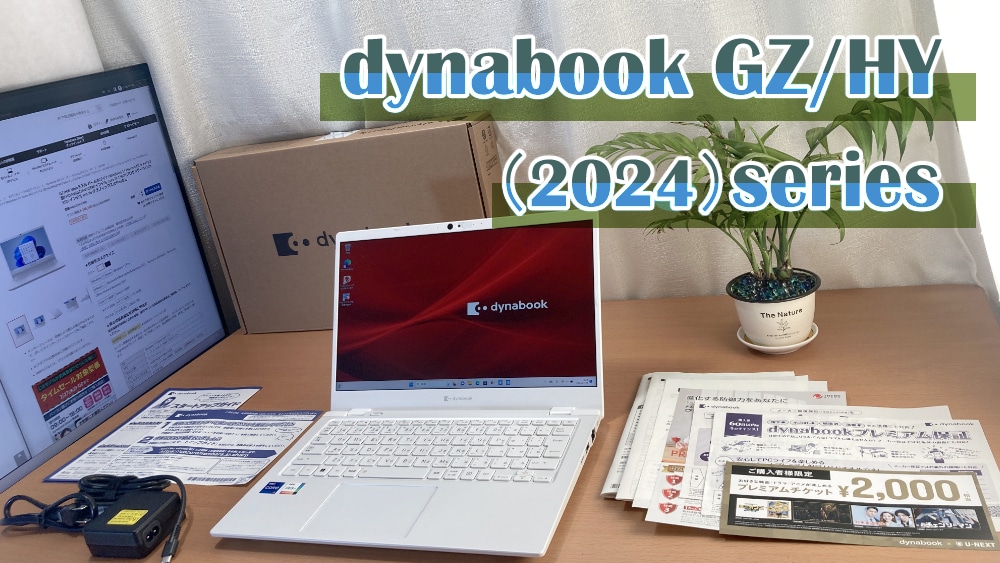

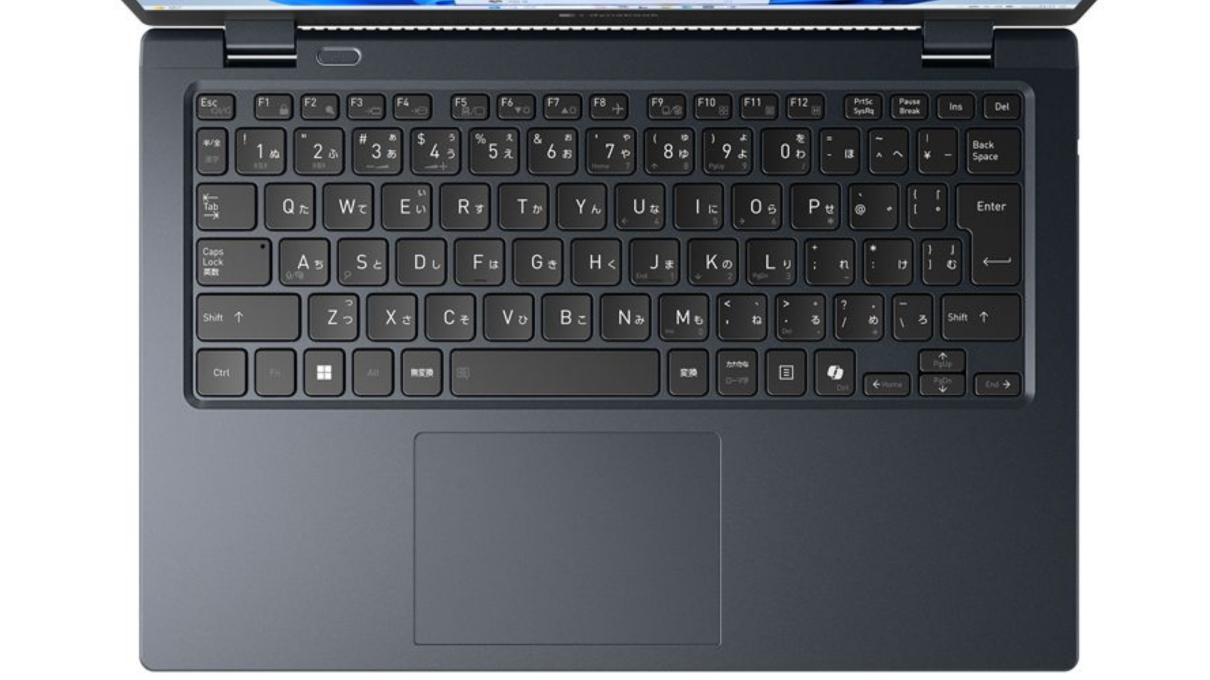

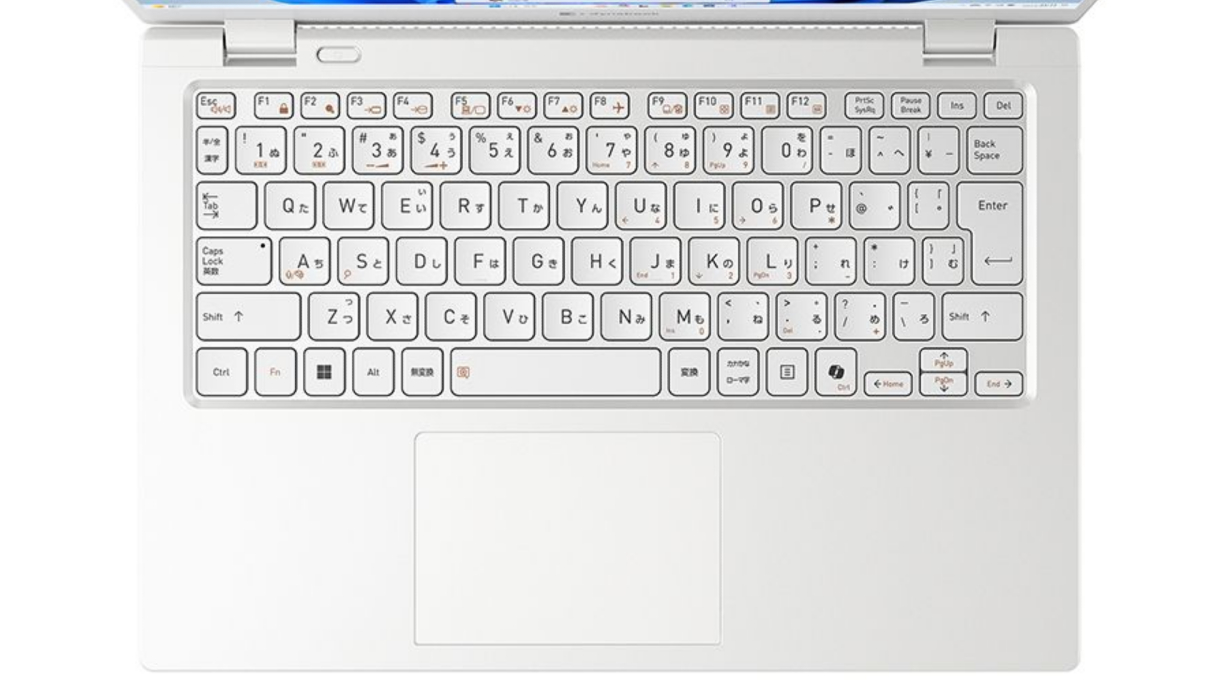

dynabook GZ/HY(875g、129,580円)

GAシリーズの上位機種として長い間、最も売れ続けている鉄板のモバイル優良機が13万円前後から。

Core Ultra の高性能ではありませんが、13世代CoreのPプロセッサーなら一般的なお使いなら十分快適です。

◆プロセッサー◆

Core i7-1360P、Core i5-1340P

◆ 発売時期 ◆

2024/11/13

◆ 気になる点 ◆

バックライトキーボードがないことと、ディスプレイが16:9比率であることが気になる部分です。ただ、それを差し引いても軽量な800g台がこの値段で買えることが何よりの魅力となっています。

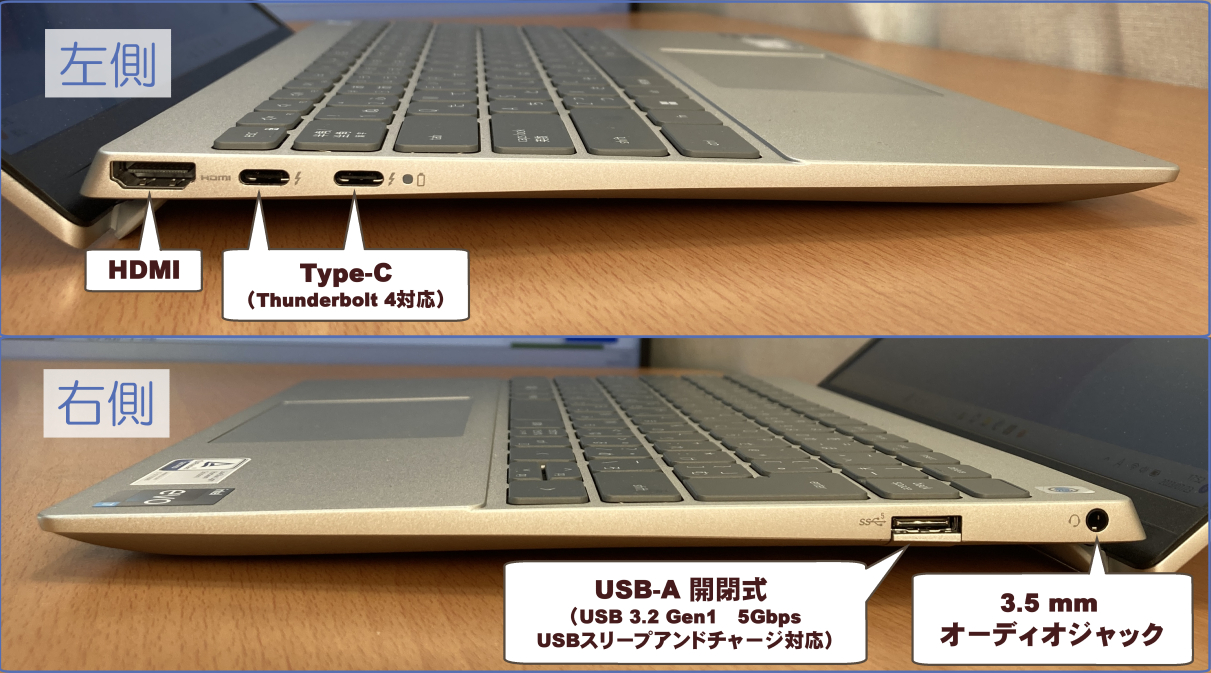

マグネシウム合金を採用しており、MIL規格にも準拠して剛性も高く、 Intel Core 構成のためType-C はThunderbolt 4 対応。IGZOパネルで色域が広く目にも優しく使いやすいです。

この価格帯までの軽さ優先で考えるなら鉄板のモバイル機です。

実はアルパカも普段仕事でGZを使っていますが、こちらの画像にあるモバイルバッグ(SMB-020)に入れて、スマホ代わりに持ち運んでいます。

二色展開ですが、オニキスブルーが基本色でパールホワイトが不足になりがちです。特に女性から白の人気があるので、白希望の方は見かけたら早めの購入がオススメです。

なお、他機種と比較をした動画が下の通りになっています。『Pavilion Aero』は旧機種となりましたが、次の項目の『Dell Inspiron 13(5330)』との比較では音質の違いや打鍵音など聞き比べることができて参考になると思います。

Dell Inspiron 13(5330)(1240g、122,386円)

>>『Dell Inspiron 13(5330)』のご購入はこちら <<

13インチとして1.24 kgは軽くはありませんが、QHD+ (2560X1600)の高解像度と、Core Ultra Hプロセッサーを搭載したハイパフォーマンスが重さを補うモバイルPCです。

それらグレードの高い内容を備えておきつつも12万円強で買えるコスパの良さを併せ持ちます。

◆プロセッサー◆

Core Ultra 7 155H、Core Ultra 5 125H

◆ 発売時期 ◆

2024/1/17

◆ 気になる点 ◆

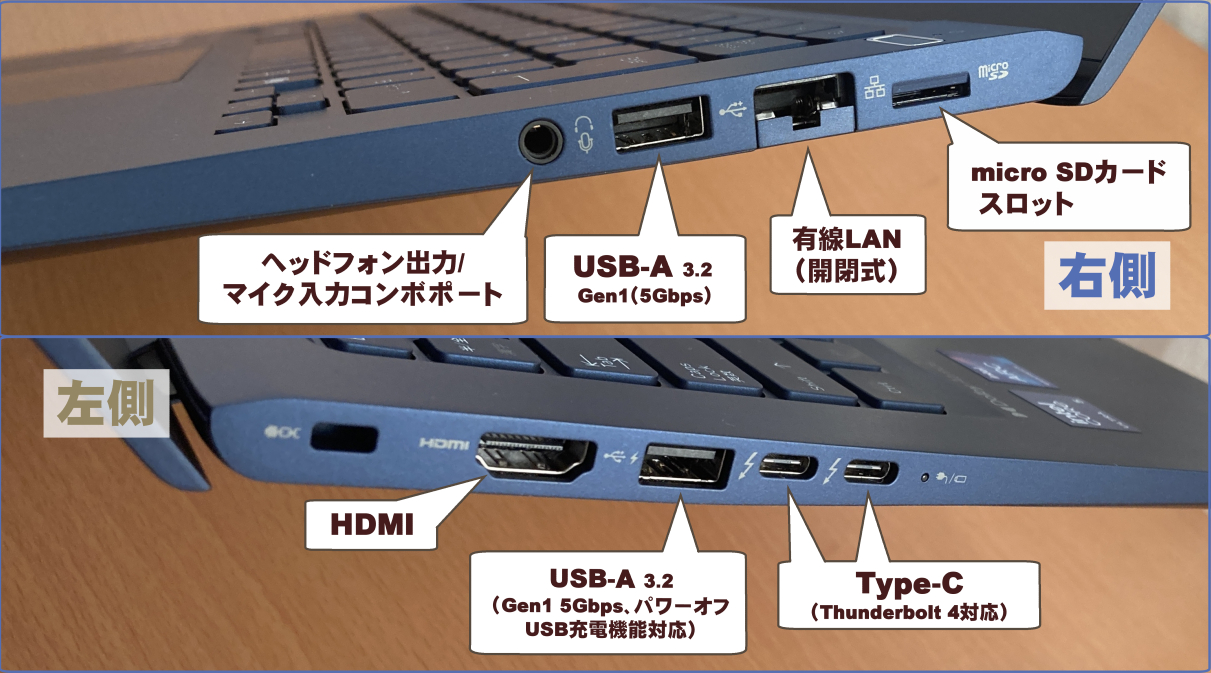

インターフェイス(接続口)が少な目で、Type-Aが一つとHDMI、Thunderbolt 4 ×2つ、という構成です。これだけあれば問題ない、という人であれば後は重さを許容できるかどうかです。

1.2kgを少しばかり超えてくるので、そこを許容できる方なら補って余りある性能と高解像度液晶で快適に使うことができます。

特に表示させたい情報量の多い人がExcelや複数の資料を細かく表示させたい時に役立ちやすい液晶です。

また、このシリーズは出てきたのがCore Ultra が発売された当初だったこともあり、筐体もコパイロットキーが搭載されていません。コパイロットの機能自体はマウス操作やWin + C のショートカットでできるので、むしろ右側のCtrlキーがそのまま使える旧来キーボードの方が良い方にオススメの機体と言えます。

ただ、キーボード右上端に電源ボタンがあるので、そこで問題ないようであれば、が付記されます。疲れ切ってふらふらの時にも操作し続けるハードワーカーは誤って押下してもスリープにならないよう設定変更がオススメです。

なお、ライトピンクのカラーリングが女性に好まれています。

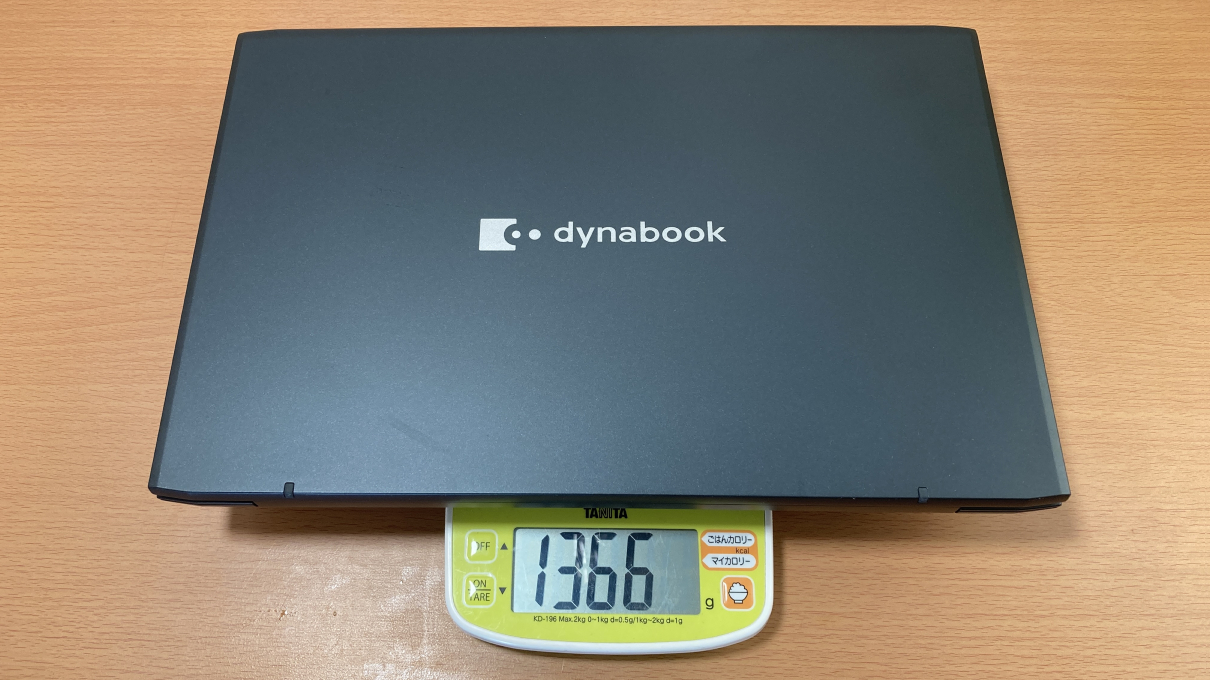

dynabook MZ/MX(1380g、93,280円)

>>『dynabook MZ/MX(2024)』のご購入はこちら <<

14インチの広い液晶でいながら1.4kgアンダーのコスパ優先機です。

1380gはモバイル機にしては重いですが、持ち運ぶ頻度が少ない方や背負うタイプのOAバッグで凌げる方にオススメです。

16:9液晶で問題なければ、13世代Coreを搭載しつつ、使いやすいキーボードと豊富なインターフェイス(接続口)を10万円以下から購入可能となっています。

◆プロセッサー◆

Core i7-1360P、Core i5-1334U

◆ 発売時期 ◆

2024/7/17

◆ 気になる点 ◆

ディスプレイが16:9比率であることと、色域が広い液晶ではありません。

ただ、これはコスパ優良機では避けられない部分だと思います。

『dynabook MZ/MX(2024)』も『Inspiron 13 (5330)』や『dynabook SZ/MX』のようにコパイロットキーがないため、やはり右側のCtrlキーを使いたい人には貴重なシリーズとなっています。

あとは処理性能がやや控えめな設定となっており、購入時ではメモリがシングルチャネルでのみ販売となっているため、グラフィック性能を必要とする方は増設がオススメです。

dynabookの場合、適合するメモリを本体と一緒に送れば、工賃無料で交換、増設してくれます。バルク版でよろしければ、型番的に適合すると思われるメモリはこの辺りです(実際に試したわけではないので、あくまでも自己責任でお願いします)。

リンク

Dell Inspiron 14 (5445)(1610g、77,980円)

>>『Inspiron 14 (5445)』のご購入はこちら <<

幾つかの点でダウングレードしましたが、抑えるところはしっかりと抑えてあり、性能に対するコストパフォーマンスという意味ではずば抜けています。

ただ、軽量な14インチモバイルではないため、持ち運び用途には向きません。あくまでも部屋内での使用。事務所内の部屋移動や車に乗せての移動で使う方にオススメのモデルです。

◆プロセッサー◆

Ryzen 7 8840U、Ryzen 5 8540U

◆ 発売時期 ◆

2024/3/15

◆ 気になる点 ◆

モバイルPCを中心に案内する新生活のページにてこれをご紹介するのもどうかと思いましたが、背中に背負うタイプのOAバッグとセットで持ち運ぶ人もいますので、コスパお化けとして掲載しておきます。

もっとも、何に対するコスパかというのが重要で、性能に特化した分、軽さは完全に犠牲にしました。また、前回までのようなアルミニウムシャーシでもなく、この価格帯では常識的な樹脂製です(前回までがおかしかったわけで、これが普通です)。

やはりコストを優先しているだけあって、カメラのプライバシーシャッターがなかったり、色域は低いのは避けられませんが、ただ、それでも16:10の広々使えるIPS液晶を搭載しており、抑えるところをしっかり抑えています。

注意点としては、キーボード右上が電源ボタンであることと、右下の矢印キーが逆T字になっていないなどもありますが、そこは気にしないのが吉です。

軽さとお値段順でオススメの機体一覧

※赤丸はAMD機、青丸はIntel機です。

※価格は記事アップ時点での、Core i5 または Ryzen 5 のメモリ16GB、ストレージ512GB の最もよく売れている構成で表記しています。

※『ENVY x360 14-fa』は実機を手にしていないため、紹介を割愛しています。ただ、性能とタッチパネル付きの内容だと、1.4kgの重さでも13万円ならオススメできるとして比較用に記載しました。

| 機種名 | 重さ | 駆動 時間 |

価格 | プロセッサー | 特記 |

|---|---|---|---|---|---|

| FMV UH(WU5/J3)31Wh | 634g | 6時間 | ¥192,400 | Ultra 7 155U Ultra 5 125U |

世界最軽量 |

| dynabook GZ/HY | 875g | 7.5時間 | ¥129,580 | Core i7-1360P Core i5-1340P |

|

| dynabook RZ/MX | 899g | 9.0時間 | ¥173,580 | Ultra7 155H Ultra5 125H |

|

| dynabook XZ/HY | 901g | 約10.0時間 | ¥144,980 | Core i7-1360P Core i5-1334U |

バッテリー 脱着可 |

| FMV UH(WU2/J3)64Wh | 888g | 10.5~11.5時間 | ¥199,100 | Ultra 7 155H Ultra 5 125U |

|

| dynabook RZ/MW | 940g | 11時間 | ¥136,180 | Core i7-1360P Core i5-1340P |

|

| dynabook GA/ZY | 956g | 7.0時間 | ¥102,080 | Ryzen 7 7730U Ryzen 5 7430U |

|

| dynabook VZ/MY | 979g | 8.5時間 | ¥159,280 | Core i7-1355U Core i5-1335U |

タッチ パネル |

| Pavilion Aero 13-bg | 990g | 7.5時間 | ¥119,800 | Ryzen 7 8840U Ryzen 5 8640U |

|

| dynabook SZ/MX | 1160g | 8.0時間 | ¥103,180 | Core 7 150U Core i5-1334U |

|

| Dell Inspiron 13(5330) | 1240g | 9時間 | ¥122,386 | Ultra 7 155H Ultra 5 125H |

|

| dynabook MZ/MX | 1380g | 5.5時間 | ¥93,280 | Core i7-1360P Core i5-1334U |

|

| ENVY x360 14-fa |

1390g | — | ¥134,800 | Ryzen 7 8840HS Ryzen 5 8640HS |

タッチ パネル |

| Inspiron 14 (5445) | 1610g | 8時間 | ¥77,980 | Ryzen 7 8840U Ryzen 5 8540U |

※駆動時間は基本的にJEITA Ver3.0の動画再生時間を表記していますが、メーカー独自の計測法を用いているHPとDell、またはJEITA Ver3.0に入る前の機種に関しては、アルパカが計測した数値を表記しています。その方がJEITA Ver3.0に近い数値となるため比較しやすいと考えてのことです。

※『HP Envy x360 14-fa』は実機を調べられていませんので、バッテリー時間の表記は割愛します。経験則ではHPの表記よりJEITA Ver3.0の方が2割くらい少なくなります。

| 機種名 | 重さ | 駆動 時間 |

価格 | プロセッサー | 特記 |

|---|---|---|---|---|---|

| Inspiron 14 (5445) | 1610g | 8時間 | ¥ 77,980 | Ryzen 7 8840U Ryzen 5 8540U |

|

| dynabook MZ/MX | 1380g | 5.5時間 | ¥ 93,280 | Core i7-1360P Core i5-1334U |

|

| dynabook GA/ZY | 956g | 7.0時間 | ¥ 102,080 | Ryzen 7 7730U Ryzen 5 7430U |

|

| dynabook SZ/MX | 1160g | 8.0時間 | ¥ 103,180 | Core 7 150U Core i5-1334U |

|

| Pavilion Aero 13-bg | 990g | 7.5時間 | ¥ 119,800 | Ryzen 7 8840U Ryzen 5 8640U |

|

| Dell Inspiron 13(5330) | 1240g | 9時間 | ¥ 122,386 | Ultra 7 155H Ultra 5 125H |

高解像度 |

| dynabook GZ/HY | 875g | 7.5時間 | ¥ 129,580 | Core i7-1360P Core i5-1340P |

|

| ENVY x360 14-fa |

1390g | — | ¥ 134,800 | Ryzen 7 8840HS Ryzen 5 8640HS |

タッチパネル |

| dynabook RZ/MW | 940g | 11時間 | ¥ 136,180 | Core i7-1360P Core i5-1340P |

|

| dynabook XZ/HY | 901g | 約10.0時間 | ¥ 144,980 | Core i7-1360P Core i5-1334U |

バッテリー 脱着可 |

| dynabook VZ/MY | 979g | 8.5時間 | ¥ 159,280 | Core i7-1355U Core i5-1335U |

タッチパネル |

| dynabook RZ/MX | 899g | 9.0時間 | ¥ 173,580 | Ultra7 155H Ultra5 125H |

|

| FMV UH(WU5/J3)31Wh | 634g | 6時間 | ¥ 192,400 | Ultra 7 155U Ultra 5 125U |

世界最軽量 |

| FMV UH(WU2/J3)64Wh | 888g | 10.5~11.5時間 | ¥ 199,100 | Ultra 7 155H Ultra 5 125H |

※駆動時間は基本的にJEITA Ver3.0の動画再生時間を表記していますが、メーカー独自の計測法を用いているHPとDell、またはJEITA Ver3.0に入る前の機種に関しては、アルパカが計測した数値を表記しています。その方がJEITA Ver3.0に近い数値となるため比較しやすいと考えてのことです。

※『HP Envy x360 14-fa』は実機を調べられていませんので、バッテリー時間の表記は割愛します。経験則ではHPの表記よりJEITA Ver3.0の方が2割くらい少なくなります。

ハイエンドモデル

こちらでは13万円台~20万円までのハイエンド機、グラフの右上側のエリアをご紹介します。お値段が高いのですが、その分、軽量で扱いやすい優良機ばかりです。なお、20万円を超えるものを含めた14インチ同士の比較では、こちらのCore Ultra 搭載機同士の比較も参考になります。

dynabook RZ/MW(940g、136,180円)

>>『dynabook RZ/MW(2024)』のご購入はこちら <<

型落ちになったとはいえ、13世代Coreまでであれば充分に使い勝手は良く、なにより筐体が14インチ(16:10)で940gと軽めなので、それだけで使いやすいです。

型落ちになったため、お値段が13万円台半ばからというコスパの良さも魅力です。

Core i7-1360P、Core i5-1340P

◆ 発売時期 ◆

2023/2/10

◆ 気になる点 ◆

型落ちのため、軽量14インチのハイエンド機に属していながら、Core Ultra ほどの高い処理能力がないこと。Officeが2021搭載であり、2024ではないことなどが挙げられます。

Officeは2021年までであればXLOOKUPや翻訳、読み上げ機能など一通り最新のものはできるのですが、サポート期間が2026 年 10月13日に終了します。ここを許容できるかどうかです(OSはともかくOfficeのサポート切れで問題が起きた話はまず聞きませんが、分からないことではあるので、あくまでも自己責任になります)。もちろんOfficeなしモデルを買って学校などで提供されるのを入れるなら問題はありません。あるいはMicrosoft365で契約されているなら、そちらを使えば良い話です。

併せて型落ちの筐体のため、やはりキーボードの右側のCtrlキーが削減されておらず、代わりにコパイロットキーはありません。右側のCtrlキーが必須の人にとっては良い候補となります。

良い点として、バッテリーが長時間というのがあり、外出先で10時間はしっかり戦える機体を探している方にも向いています(もちろん、設定や使い方にもより変わります。一般軽量作業を輝度200cdくらいなら十分稼働し続けられます)。

※写真は形状が同じ『dynabook RZ/MX』ですが(コパイロットキー)のありなし、のみ違います。

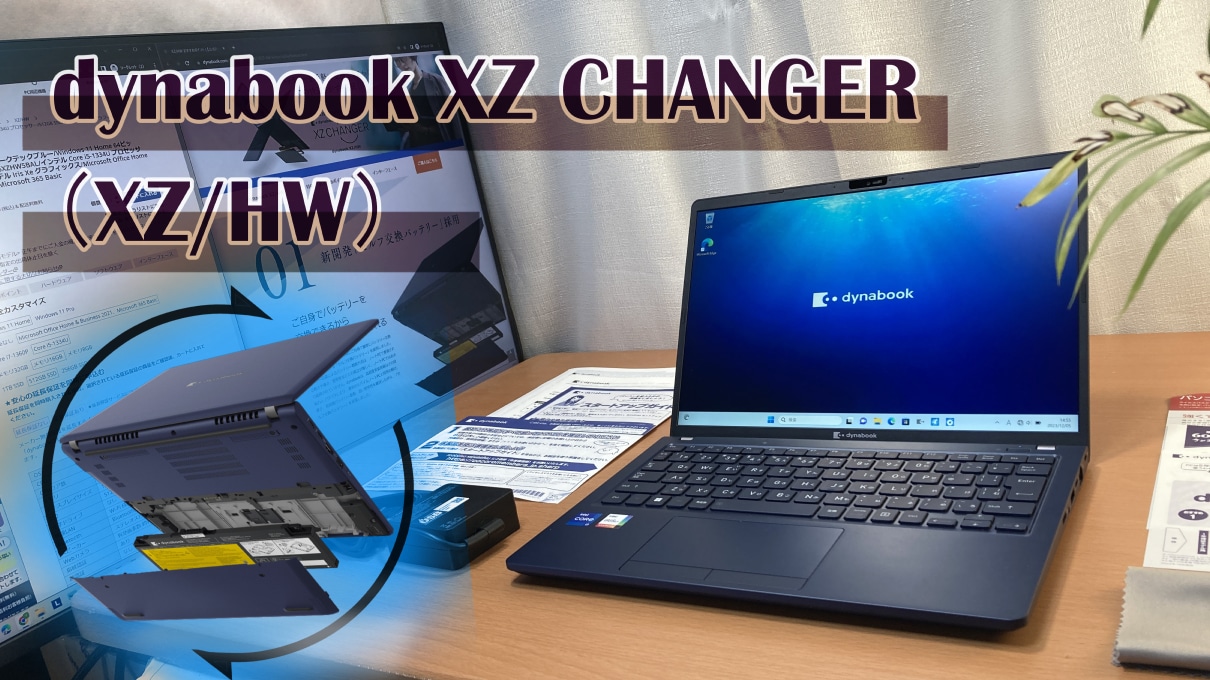

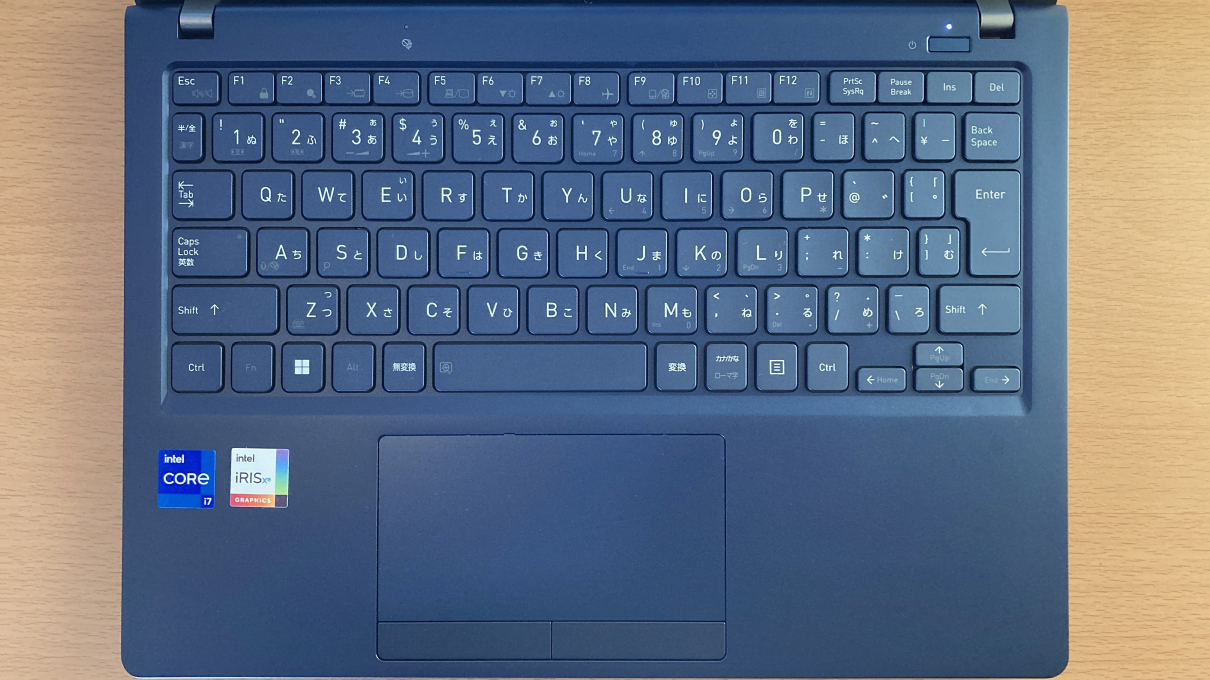

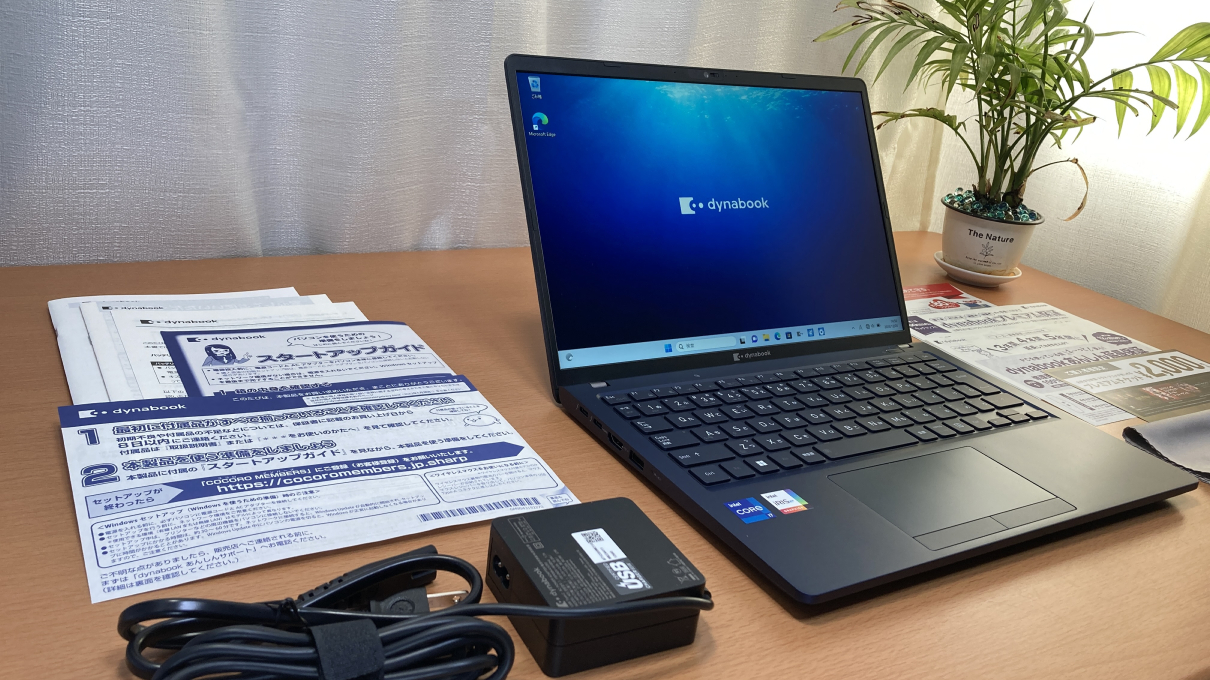

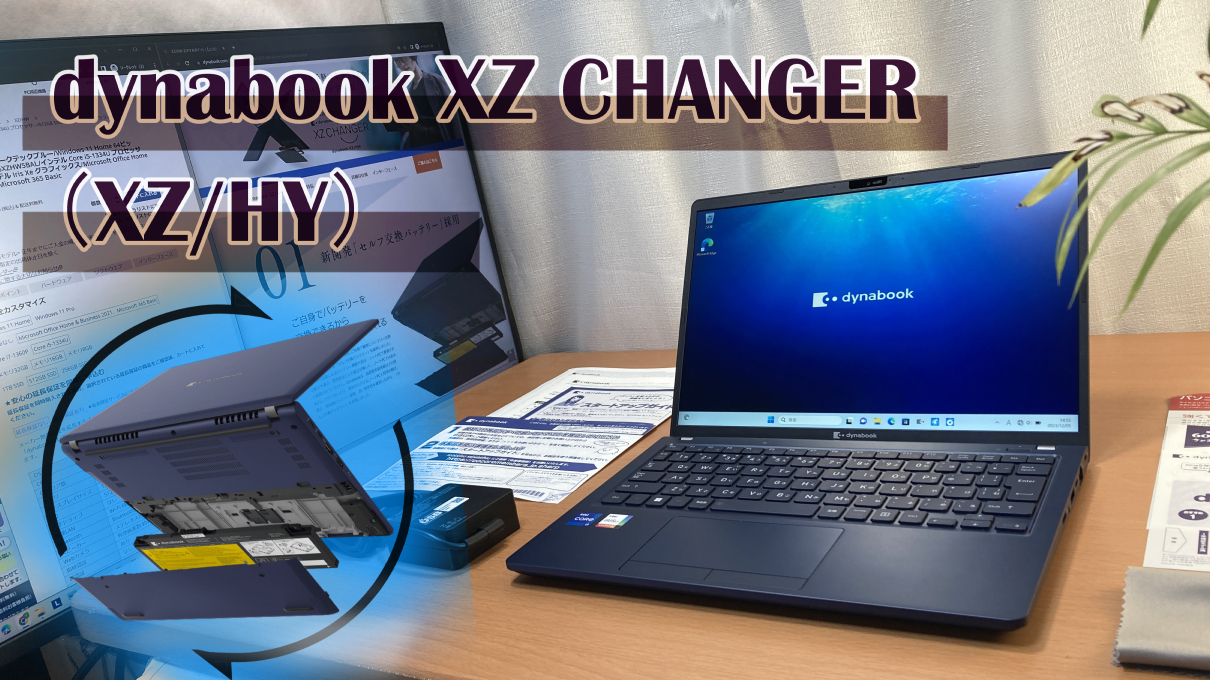

dynabook XZ/HY(901g、144,980円)

※『XZ/HY』は『XZ/HW』の後継ですが、搭載されているOfficeが2021 → 2024になっただけのマイナーチェンジです。

モバイル機では唯一、Panasonicのレッツノート以外でバッテリーの取り外しができる構造に加えて、ダストクリーニングドアが装備されて長期間、快適に使いやすく設計されたハイエンドモバイルです。

◆プロセッサー◆

Core i7-1360P、Core i5-1334U

◆ 発売時期 ◆

2024/11/13

◆ 気になる点 ◆

新生活に向けた一般用途として見れば、13インチのこの性能でこの価格帯というのはやや高いため除外されることがあります。ですが、左右に散らしたThunderbolt 4 が3つあり、キーストロークが2mmの深くしっかり打ち込みたい人にオススメしやすいなど、幾つかの点で特化的に気に入る人がいるモデルです。

バッテリーの取り外しができるのもそうした特徴の一つですが、電源を入れた状態での交換(ホットスワップ)に対応してはおらず、交換にはドライバーが必要です。ダストクリーニング機構などもあるのを見れば長期間の快適性を念頭に置いて作られていることが分かります。

日進月歩のPCの世界で長期間使う、となると逆行した考え方にはなりますが、これは災害対策用のPCとして見た時には理想に近い条件を備えており、インターフェイス(接続口)が多いのも適しています。2025年から先は様々な不測の事態が考えられることから、もしもの時のことを考えるなら、XZの本体と一緒に予備のバッテリーも用意しておく、というのは悪くない選択肢です。ちなみに予備バッテリーは別売り 24,200円(税込)です。

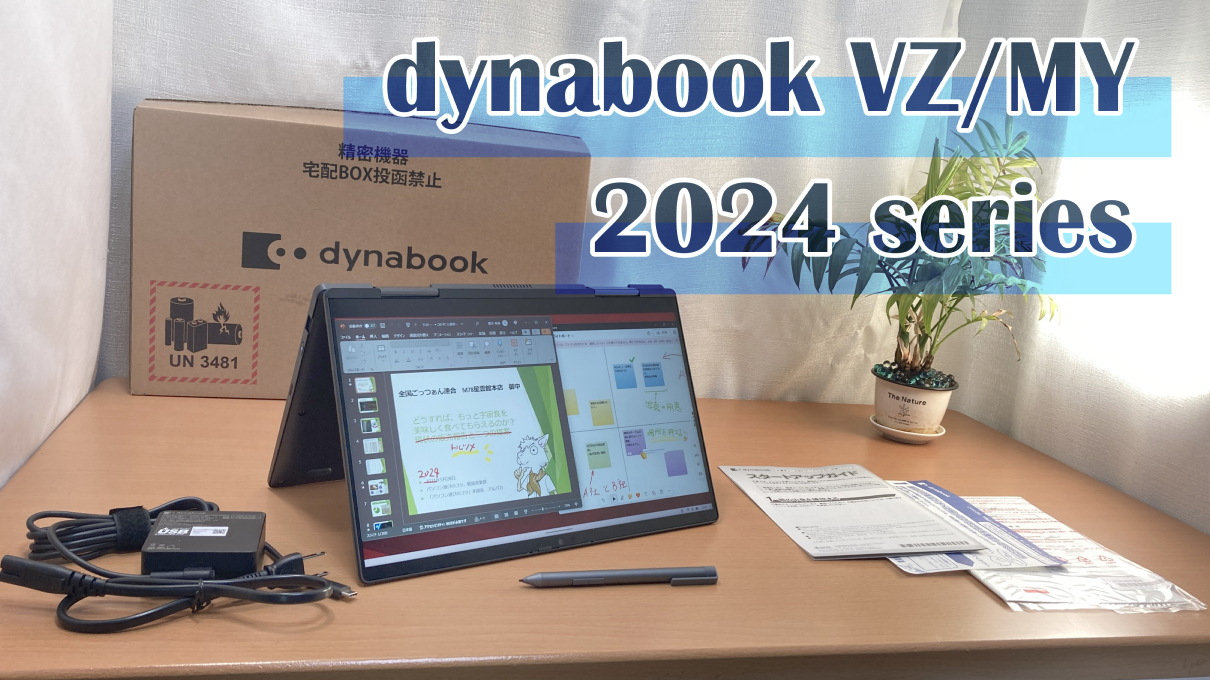

dynabook VZ/MY(979g、159,280円)

※『VZ/MY』は『VZ/MX』の後継ですが、搭載されているOfficeが2021 → 2024になっただけのマイナーチェンジです。

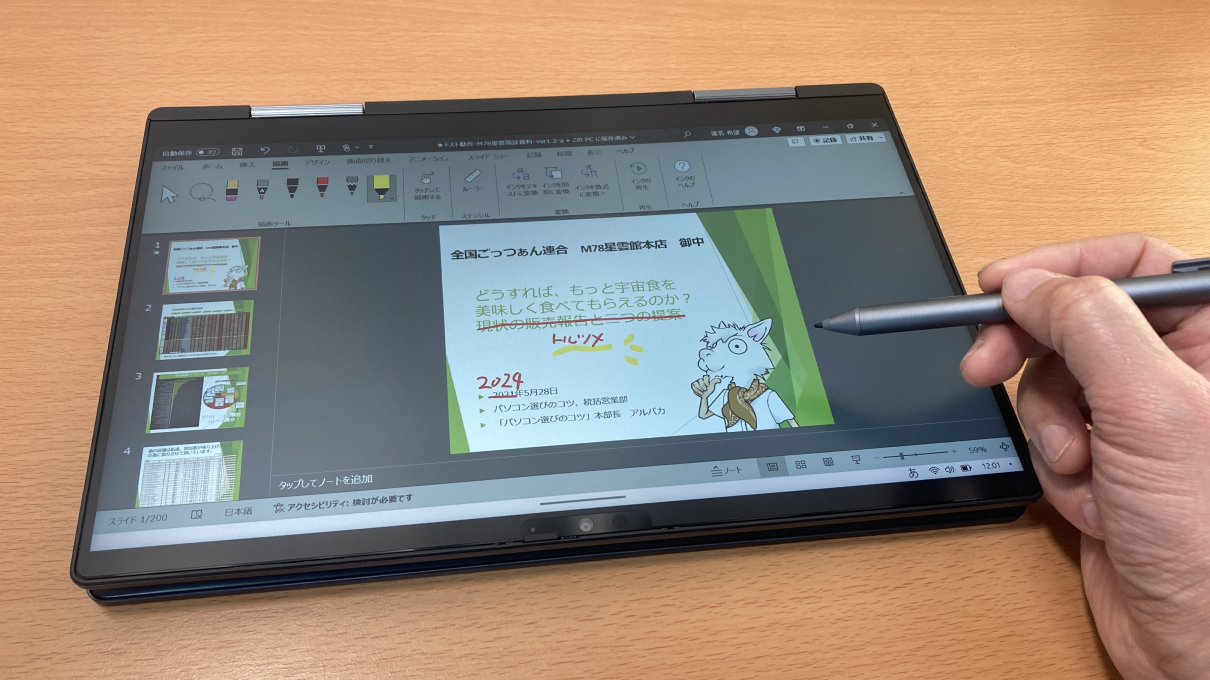

Surfaceのような高解像度ではありませんが、描き心地の良いアクティブ静電ペンが同梱しつつ、Core i5-1335Uにメモリ16GBの実用的な構成が16万円前後からとなっています。

◆プロセッサー◆

Core i7-1355U、Core i5-1335U

◆ 発売時期 ◆

2024/11/13

◆ 気になる点 ◆

タッチパネル付きのカテゴリーはどうしても重たくなりやすく、同じように13インチ以上で1kgアンダーで言うなら、おそらく富士通の『LIFEBOOK WU3/J3』 くらいだと思います(『LOOX』は12世代なので除外)。

グラフに比較用として掲載したHPの『ENVY x360 14-fa』は、14インチで広々使えてハイパワーですしタッチは付いていますが1.4kg近くの重量がネックです。surface含めてそうですが、やはり主だの部分がネックとなることが多いです。

そういう意味では、比較するライバル機は『LIFEBOOK WU3/J3』ですが、簡単に比較すると以下のようになります。

| 富士通 | dynabook | ||

|---|---|---|---|

| WU3/J3 | VZ/HW | VZ/MY | |

| CPU | Core i7-1360P Core i5-1335U |

Core i7-1360P Core i5-1340P |

Core i7-1355U Core i5-1335U |

| バックライトキーボード | |||

| ペンの収納 | |||

| 駆動時間 | 約9.4時間 | 約8.5時間 | |

| 重さ | 約974~998g | 約979g | |

| Office | |||

| 価格 | 182,400円 | 162,580円 | 159,280円 |

※価格は記事アップ時点での、Core i5 のメモリ16GB、ストレージ512GB の構成で表記。『WU3/J3』は大容量バッテリーを選択時。

※駆動時間はJEITA Ver3.0の動画再生時間を記載しています。

『VZ/HW』は『VZ/MY』の上位機種です。同じ筐体をしていますが、CPUがPプロセッサーになって性能が上がる分、お値段も上がります。

一方の『LIFEBOOK WU3/J3』 はペンが本体に収納できるのが良いところです。バッテリーを64Whの大容量を選べば重さVZとほぼ同じなのですが、VZの筐体は54Whなので、やはりバッテリー容量が大きい分、『LIFEBOOK WU3/J3』の方がやや長めに稼働できます。

詰まるところ、『LIFEBOOK WU3/J3』は品質が良い分、お値段が上がるということで、差額約2万円分の価値を見出すかどうかの選択肢になってきます。

ちなみに、『VZ/MY』はコパイロットキー搭載で、『VZ/HW』は非搭載=右側のCtrlキーがそのまま使えます。右側のCtrlキーが必須の人であれば『VZ/HW』を選ぶのもアリです。

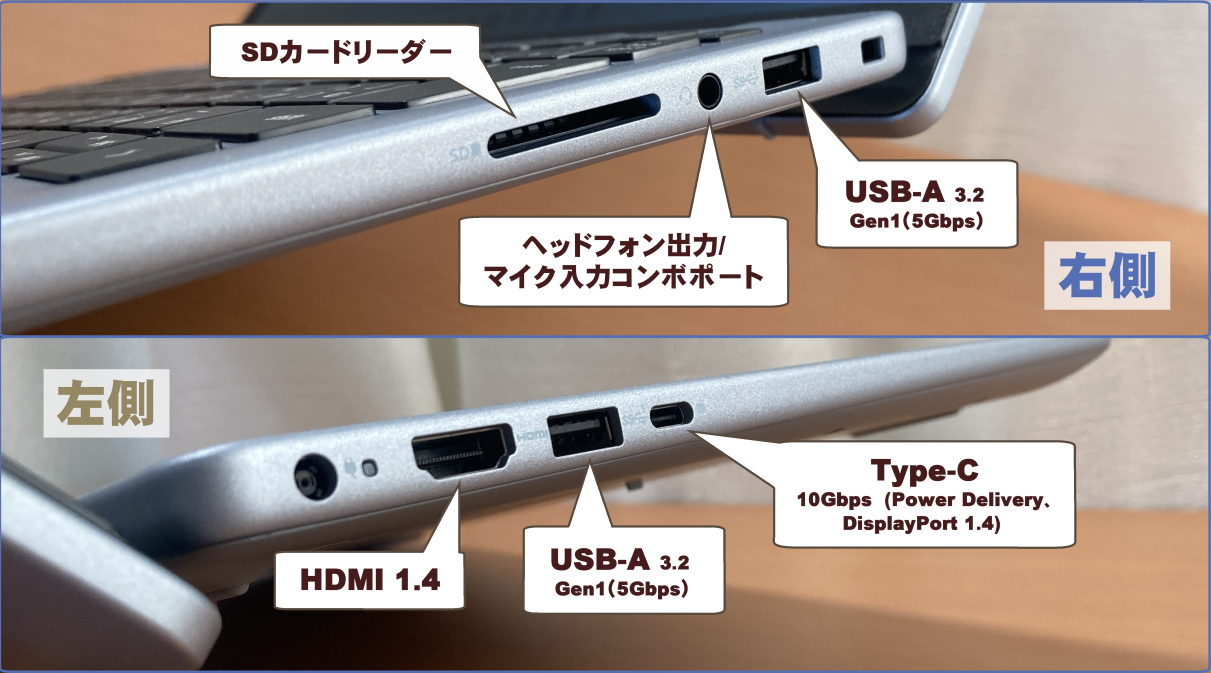

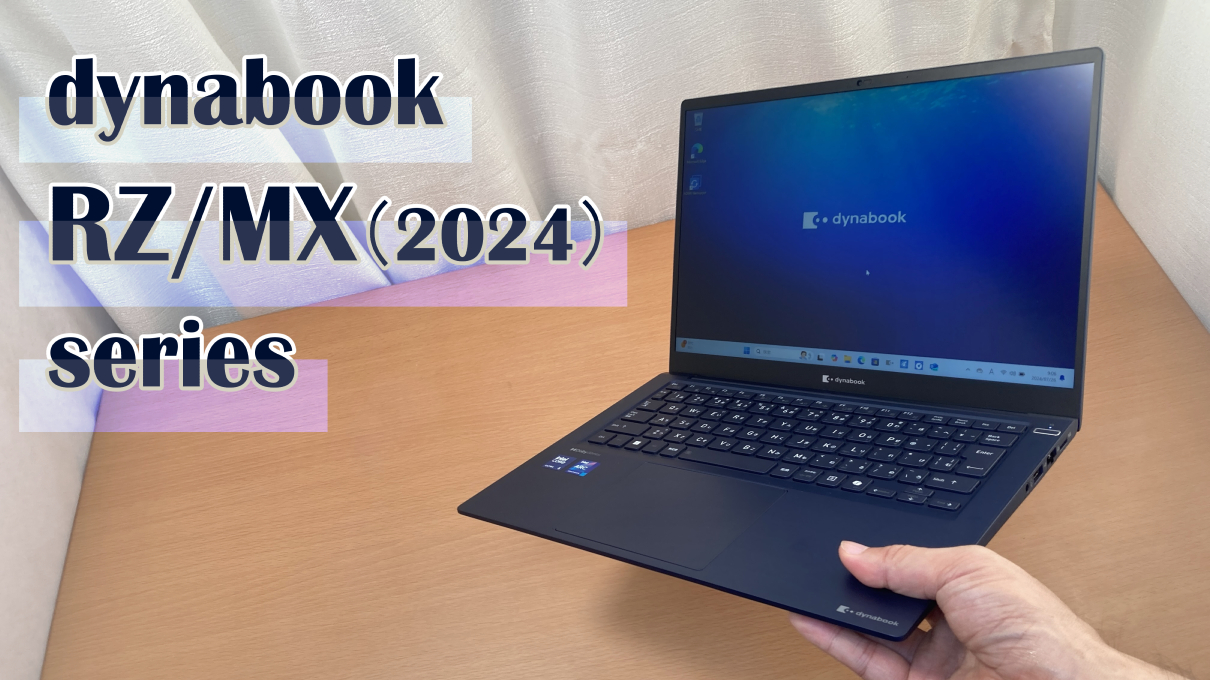

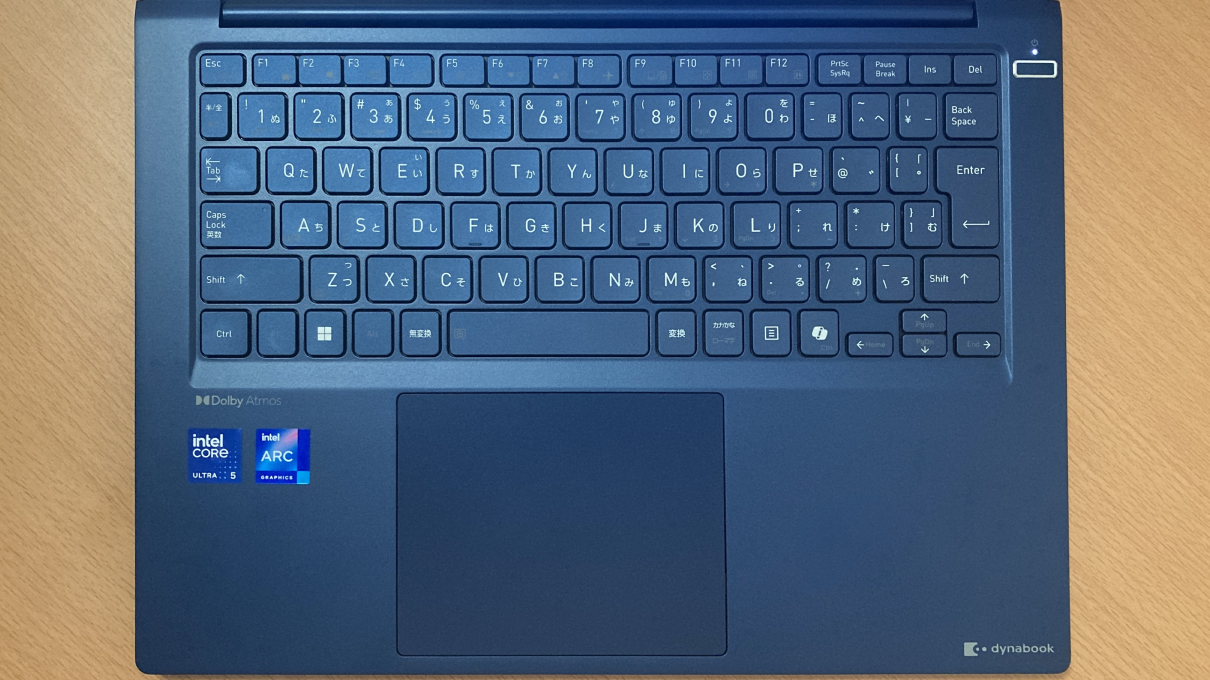

dynabook RZ/MX(899g、173,580円)

>>『dynabook RZ/MX(2024)』のご購入はこちら <<

14インチでありながら900gを切った軽さが魅力のハイエンドモバイルです。

Core Ultra Hプロセッサーを搭載しながら約899g。

ある程度のお値段はするものの、17万円前後からというのは割安です。

◆プロセッサー◆

Ultra7 155H

Ultra5 125H

◆ 発売時期 ◆

2024/7/17

ちなみに、この辺りのハイエンド14インチモデルを比較した記事がこちらです。ご参考までに。

◆ 気になる点 ◆

普通に完成度が高いのでLTEが必須の人でなければ、できるだけ予算を抑えてのCore Ultra 5 H 搭載機を手にすることのできるシリーズとなっています。

このカテゴリーはライバルとも言うべき富士通のUHシリーズとの比較になります。

最新のCore Ultra シリーズ2が欲しい人は、先日、出てきたばかりの富士通『WU1-K1』となりますが、ストレージ512GBだと236,800円となり、そこまでだと予算オーバーとなるとこの辺りでどちらにするか、と迷う部分です。

『RZ/MX』の方がやや重たくなる代わりにお値段が抑えられ、後述している『WU4/J3』ですと、やや軽くなりつつもバッテリー容量が増えるので駆動時間が伸びます。しかしその分、お値段も上がります。差額は25,520円。安い方の『RZ/MX』が使いづらいかというと、もちろんそんなことはなく、普通に使いやすいのは確かです。またLTE対応機でないと候補から外れる、という人はUHシリーズです。

| LIFEBOOK WU4/J3 | dynabook RZ/MX | |

|---|---|---|

| LTE(WWAN) | ||

| 駆動時間 | ||

| 重さ | ||

| Office | ||

| 価格 |

※価格は記事アップ時点での、Core Ultra 5 125H のメモリ16GB、ストレージ512GB の構成で表記。『WU4/J3』は大容量バッテリーを選択時。

※駆動時間はJEITA Ver3.0の動画再生時間を記載しています。

ただ、軽くなるということは大きさも変わるので、少しばかりですがRZの方が大き目です。

コンパクトにまとめつつもディスプレイの大きさは変わらないので、そうした部分を許容するか差額分の価値を『WU4/J3』に求めるのか、という選択肢となります。

また、上位機種の『RZ/HX』と比較すると、スピーカーグリルのありなしに合わせて、音量がいまいち低めです。使っていて困るほどではありませんが、音質を気にされる方は、以下の動画をご覧頂けると目安になると思います(動画アップ時点では世界最軽量のCore Ultra 搭載機としてご紹介していますが、現時点では富士通にその座を譲っています)。

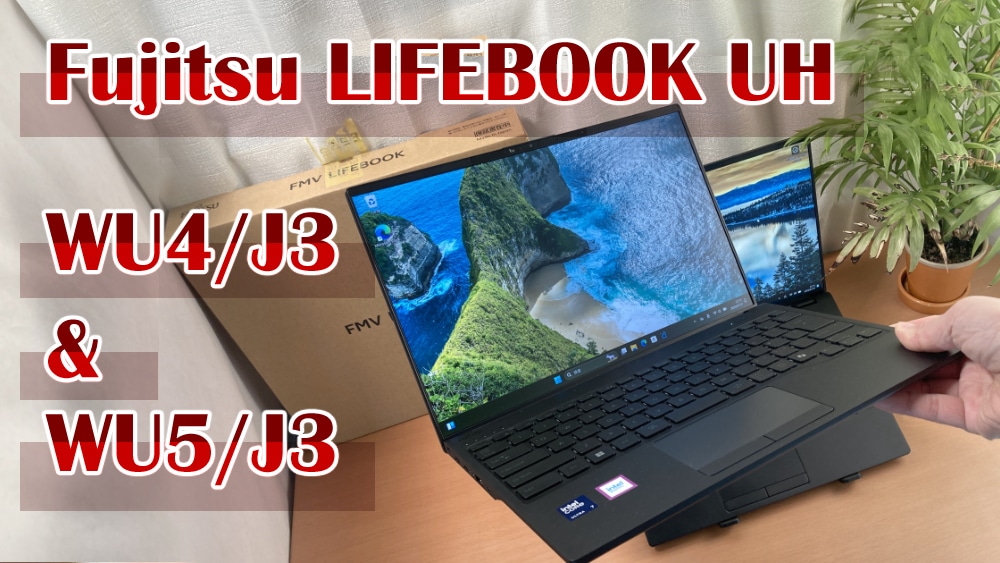

富士通 LIFEBOOK UH(FMV Note U)シリーズ(WU4/J3 & WU5/J3)634g ~ 888g、192,400~199,100円

>>『FMV UHシリーズ』のご購入はこちら <<

世界最軽量を誇る14インチシリーズです。

軽いだけに留まらず、万人にオススメできる使い勝手の良さがあるので、予算さえ許されるようなら選んでおいて損はありません。

※同じLIFEBOOKでも「WU~」が直販で、「UH~」がカタログモデル(店頭モデル)です。当サイトでは全てをまとめて『UHシリーズ』と呼びます。

◆ 気になる点 ◆

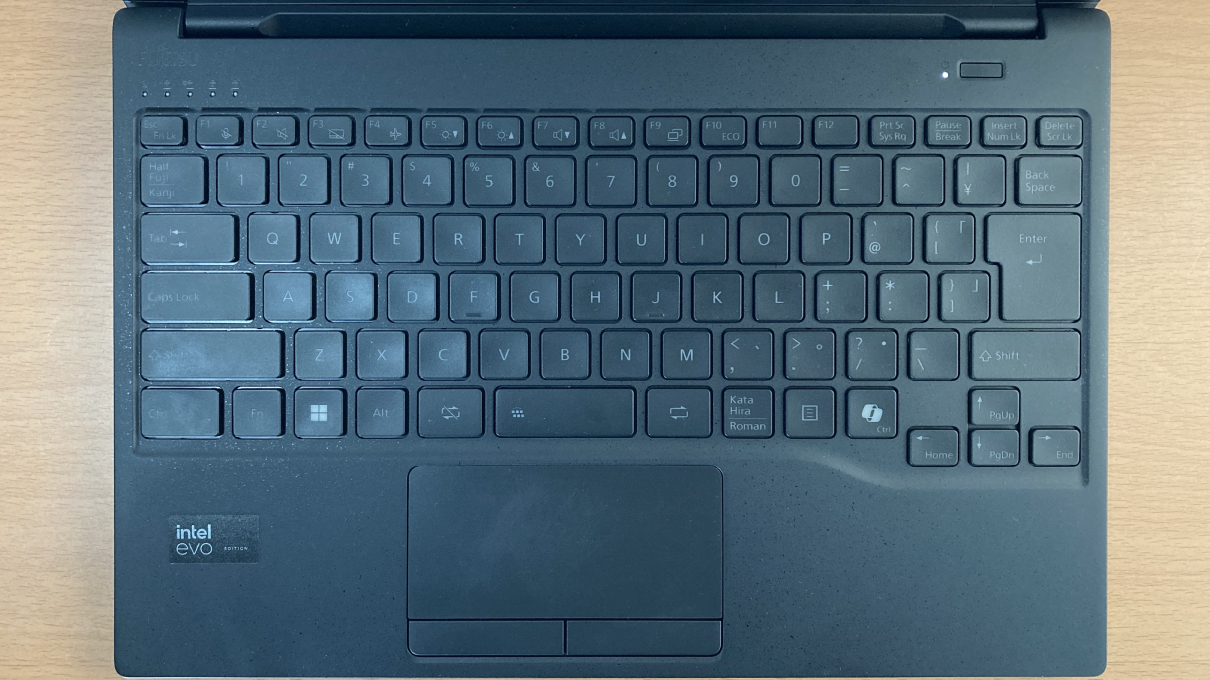

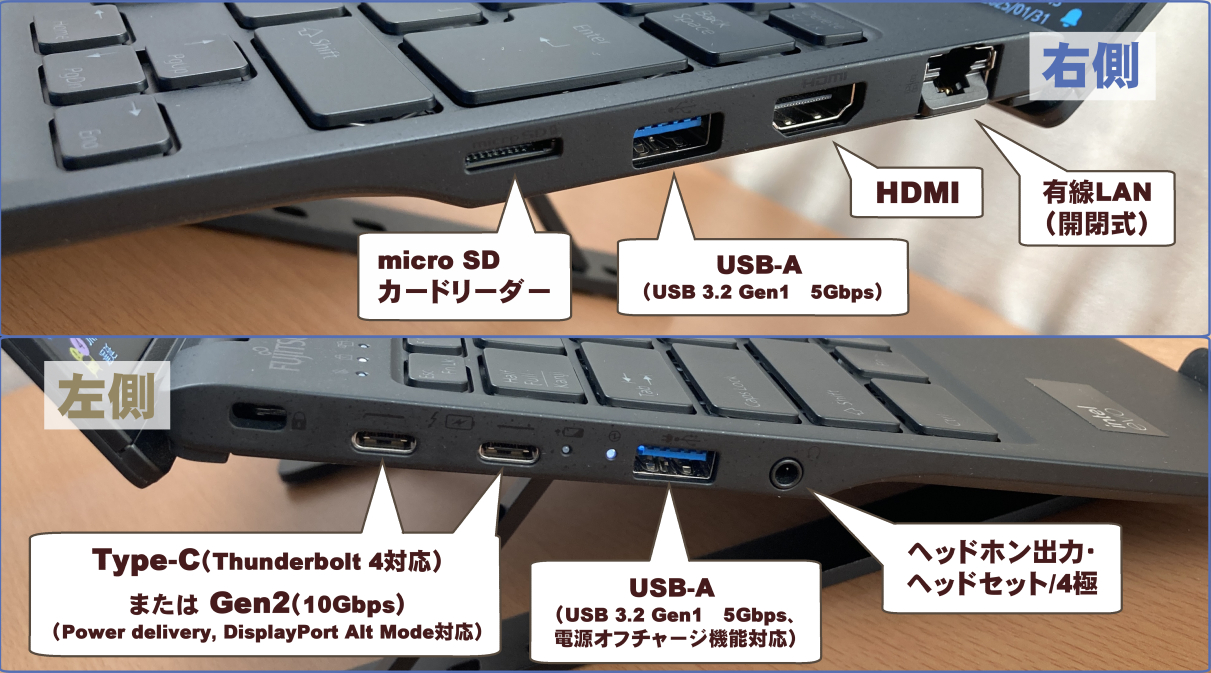

軽量モバイルの最高峰に位置するシリーズだけあって完成度が素晴らしく高いです。軽さはもちろん、インターフェイス(接続口)の豊富さ、キー配列、画面の美しさなど、どこから見ても文句のつけようがありません。

ある意味、パーフェクトモデルと言えますが、今回は『WU1-K1』が登場したことで、最新性能が欲しい人にも対応できるようになりました。

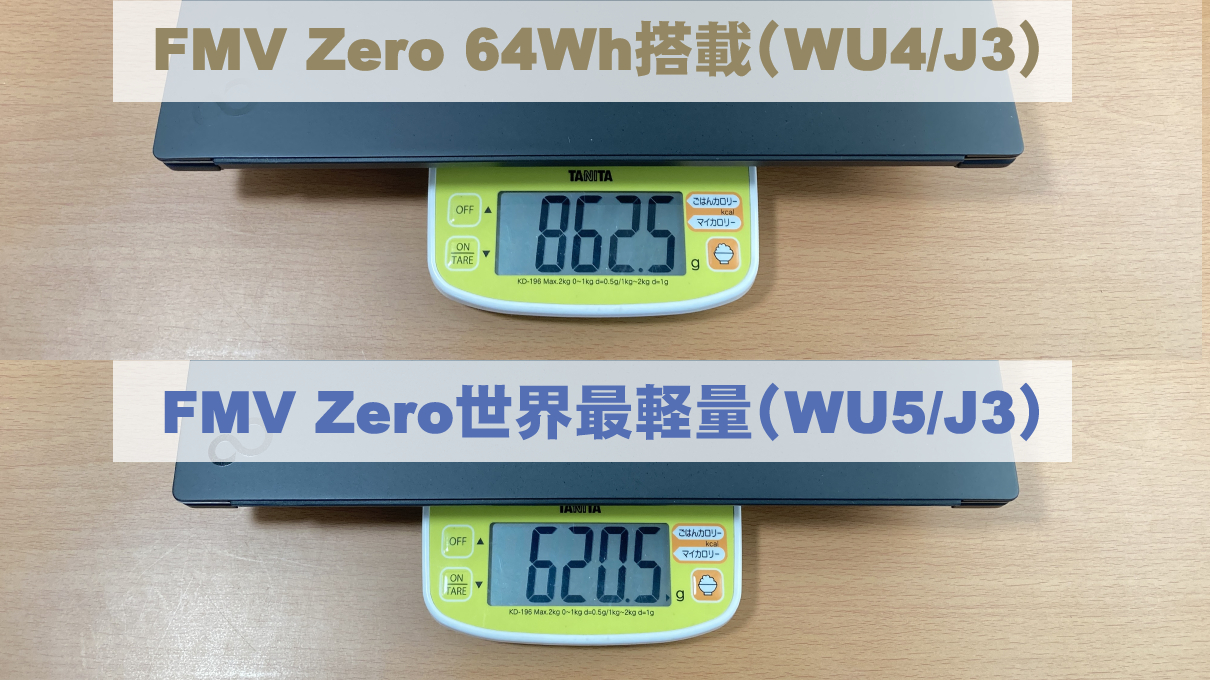

アルパカが手にしたこの二機種では、実測で公称値となる重量をさらに下ってきており、十二分な満足感を得られると思います。

世界最軽量でも良いですが、実践的に使いやすい方で考えるなら『FMV Zero 64Wh搭載(WU4/J3)』の方で、それでも862.5gなら十分な軽さです。機体の面積が小さめというのも素晴らしく、書類と一緒に持ち運んでも邪魔になりません。

強いて難点を挙げるなら、お値段が高いことと、納期に時間がかかることです。

お値段も納期も、この内容なら、と割り切る必要があります。

納期はカスタムメイドであれば二週間程度とされており、この期間を凌げる方なら早めのご注文が良いでしょう。少しでも早く欲しいという場合には店頭(カタログ)モデルの固定更正なら選択肢は狭まりますが一週間以内が目安です。

パソコンの選び方の基準あれこれ

選ぶ基準・軽さとお値段、性能について

モバイルPCは“軽さ”と“お値段”、“性能”の三つのバランスで見る人が多いです。

※赤丸はAMD機、青丸はIntel機です。

※価格は記事アップ時点での、Core i5 または Ryzen 5 のメモリ16GB、ストレージ512GB の最もよく売れている構成で表記しています。

※『ENVY x360 14-fa』は実機を手にしていないため、紹介を割愛しています。ただ、性能とタッチパネル付きの内容だと、1.4kgの重さでも13万円ならオススメできるとして比較用に記載しました。

以下、選び方のご説明ですパソコン選びに不慣れな方はご覧下さい。

重さの基準は1.2kgを境として考える

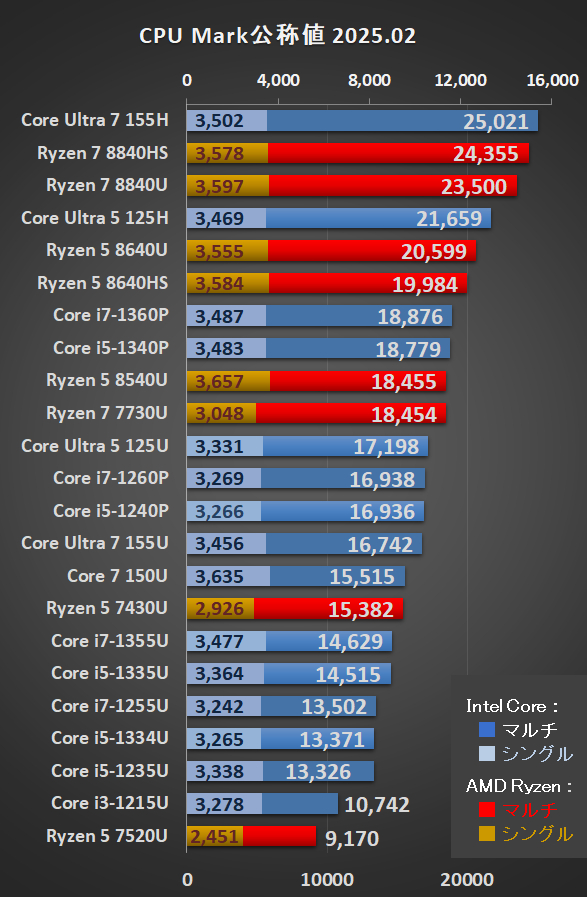

性能の選び方の基準、PassMarkのマルチ13000以上が基本

AI処理能力に関して

バッテリー時間は気にするか否か

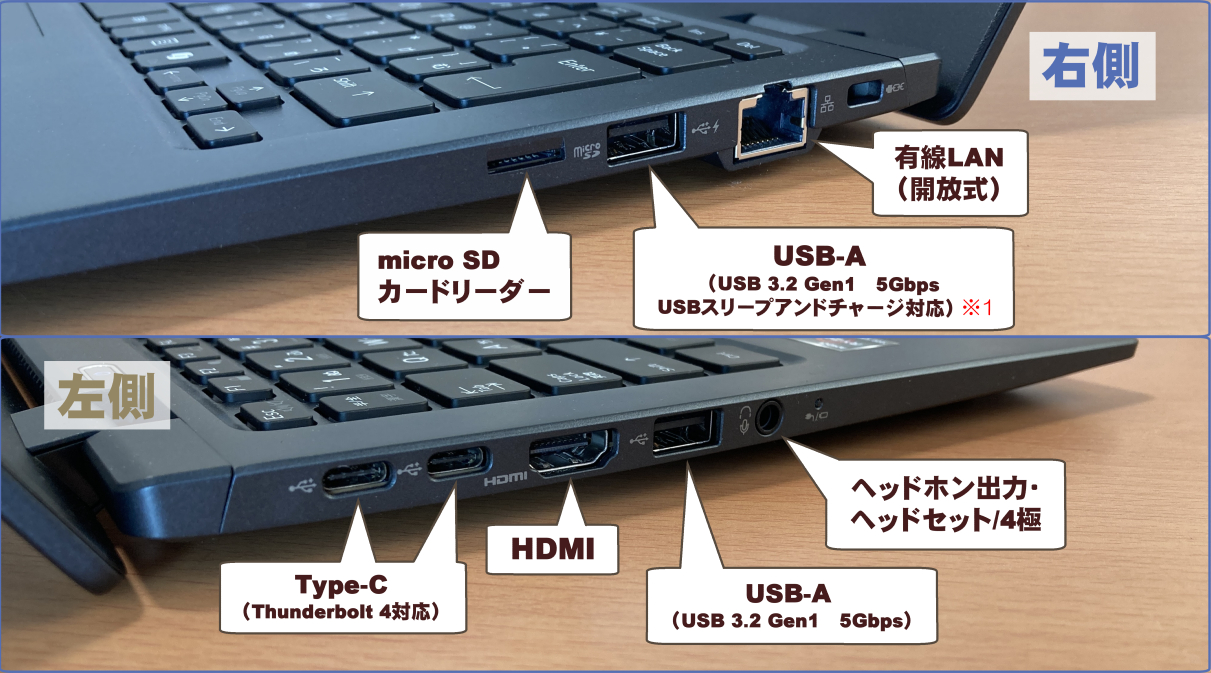

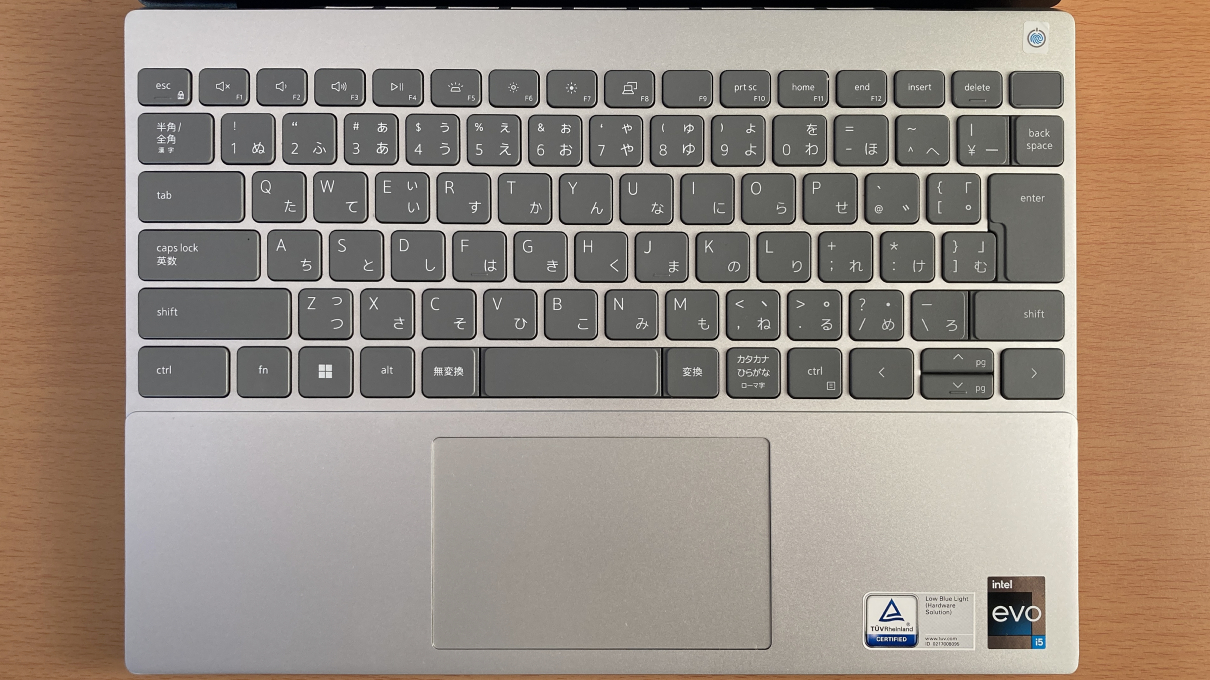

キーボードやインターフェイス(接続口)の選び方

キーボードについて

インターフェイス(接続口)について

Microsoft office について

Office に関する質問を受けましたので、こちらのリンクを掲載しておきます。去年の記事ですが、今年でも基本的な選び方は変わっていません。学校で用意してくれる場合、Office付きを選ばなくても良いですが、卒業と同時に使えなくなるのでご注意を。

最期に・まとめ

最近、職場に入ってきた新人が大学卒業間際というので話を聞いたところ、デザインで気に入り、オススメされて買ったら後悔したと言っていました。曰く、性能はさほど必要ではなく、それより軽い方が良かった、とのことです。また、「こんな高いものじゃなくても良かった」というのもよく言われることです。

逆にハイエンドでバシバシ動かせる方がいい、という人もいます。特に学生よりハードワーカーの社会人ですとその傾向が強まりますが、今は学生でも起業する人がいる時代です。

特に大きく世の中が変わろうとするこの時代の節目には、フットワークが軽く、高性能なPCがあればチャンスを掴みやすそうです。

それら二パターンの話を聞くことが多かったことから、今年はランキング形式にすることを止め、コスパとハイエンドの二分けにしてみました。

読んだけど結局どれがいいか分からない、とする場合、お値段優先なら『dynabook GA/ZY』で問題ありませんし、バランスを取るなら『Pavilion Aero 13-bg』あたりが人気です。お値段に糸目をつけないようでしたら、パーフェクトモデルの『FMV UHシリーズ(WU4/J3)』が鉄板でしょう。

もちろん、これらはあくまでも一例です。目立たない機種でも意外と良かった、というのもよくある話です。

「とにかくコレですよ!」という一方的なセールスや、やたらコスパの悪い生協PCを知らないで選んでしまうより、こうして情報を集めて頂く方なら、きっとご納得のいく買い物ができると思います。

皆様の新たな門出に見合った最良の一台を、お選び頂けますように。

コメント