イラストや漫画を描く王道アプリと言えば「クリップスタジオ(ClipStudio)」です。

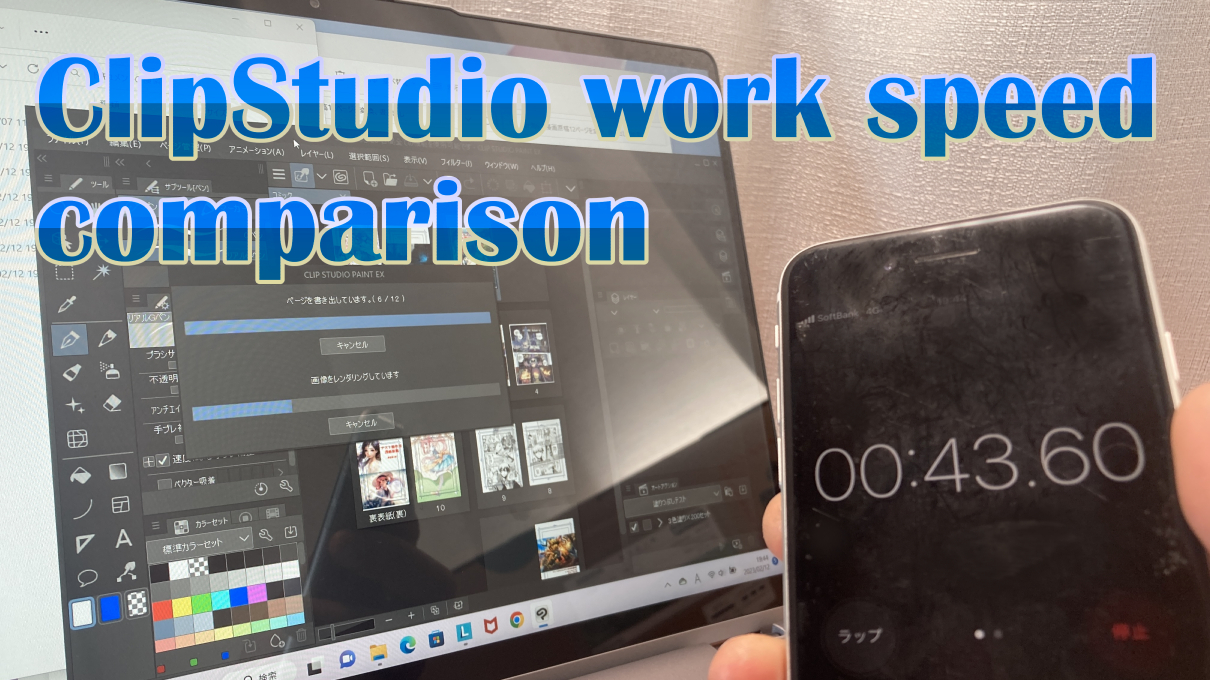

どれくらいの性能で、どこまでの差があるのか。ベンチマークの数値からでは分からない各種挙動を試してみました。

※オススメのパソコン候補はクリスタに向いているオススメパソコンにまとまっています。お時間をかけずにオススメ機種を知りたい方はそちらをご覧下さい。

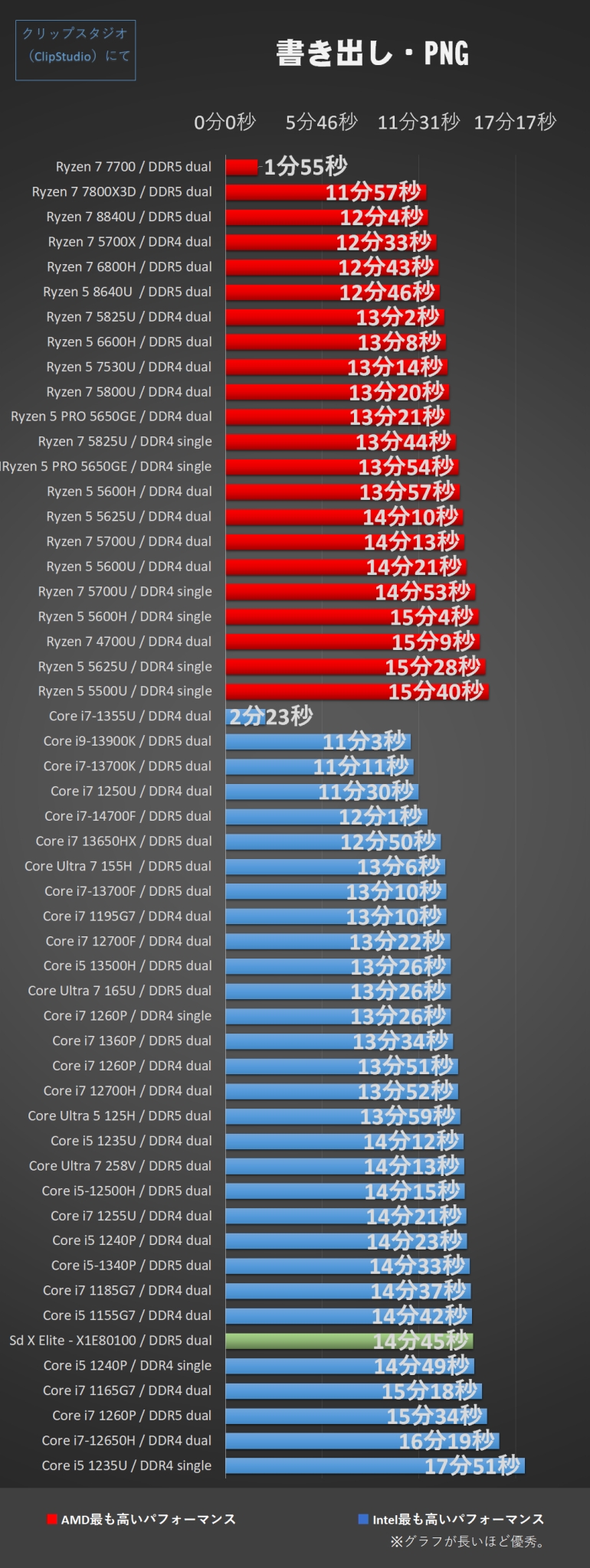

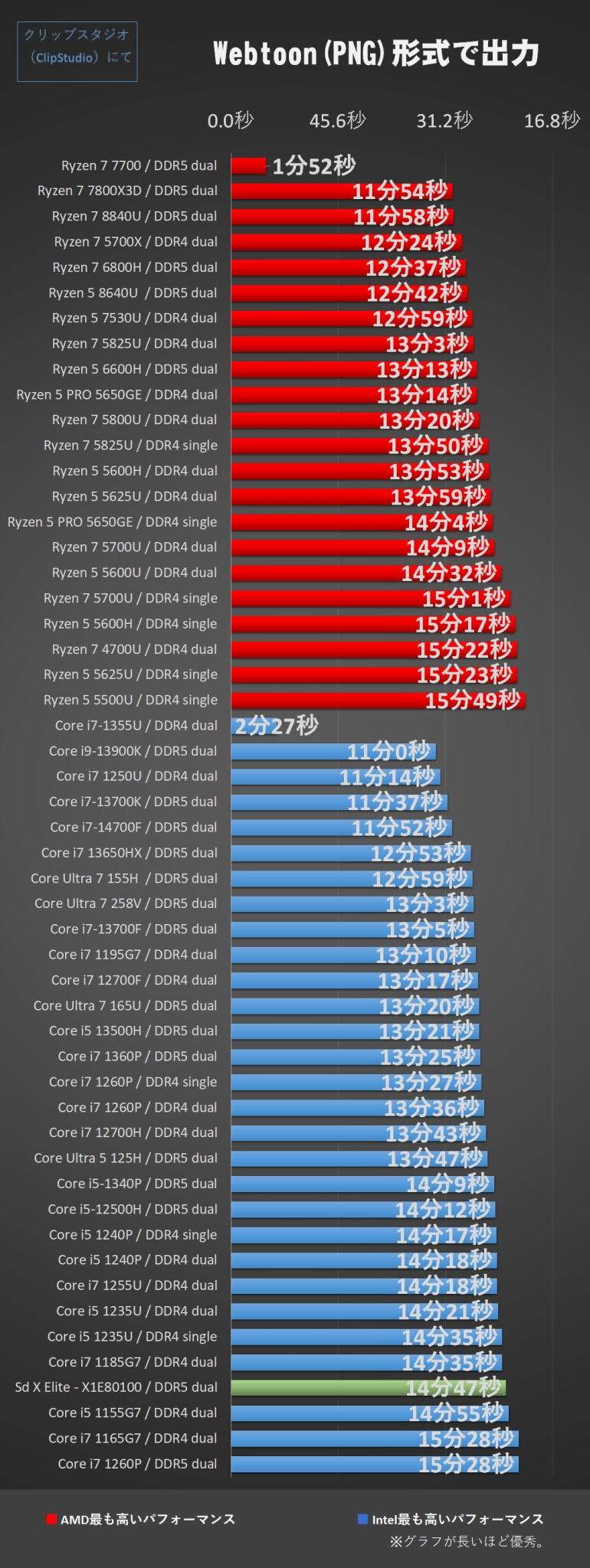

※PNGの出力で時間がかかっていますが、2023年の夏以降に出てきた一部のプロセッサーで異常に早く作業を終えるものが出てきています。プロセッサーの種類がバラバラなので分からないのですが、グレードが高ければ早いというわけではないようです。理由が分かりましたら掲載します。

※ご注意!

「イラスト描く方はメモリを重視する方が増えているので、64GBでもいいかな」

2024.07情報

某YoutuberがハイスペックPCをオススメする際、このように言っているのを見かけました。オーバースペックです。

性能は高ければ高いほどいい、としか言わない人ですが、仮にPhotoshop と 『クリップスタジオ(ClipStudio)』を平行してよほど厚塗りする人でもメモリ32GBあれば足りる筈です。順当にいけば3年後でも足りるでしょう。

他の用途で平行しながら、などが多い方なら64GBでもありですが、普通はそこまで必要ありません。ご注意下さい。

※「Core Ultra 7 258V」を組み入れました(2024.11.23)。

※「Snapdragon X Elite X1E-80-100」を組み入れました。ARMプロセッサーでも『クリップスタジオ(ClipStudio)』は問題なく動くようです。ただ、最適化されていないようで、計測時点では動きはいまいちです(2024.11.05)。

※Ryzen 7 7700、Ryzen 7 5700X、Ryzen 7 7800X3D を組み入れました(2024.10.16)。

※Core Ultra 7 165U、Ryzen 7 8840U、Ryzen 5 8640U、をそれぞれ組み入れました(2024.07.13)。

※Lenovo の『ThinkCentre Neo 50t Tower Gen 3』で計測したCore i7-12700 が、なぜ高速で作業を終えるのかが分かりました。電力設定が異常に高い状態でセッティングされていたためです。通常、このようなことはありませんので、Core i7-12700 だけが特別だったわけではありません。念のため補足までに。

※Ryzen 7 7700 と、Ryzen 7 5700X をグラフに組み入れました(2024.06.29)

※Core Ultra 7 155H、Core Ultra 5 125H をグラフに組み入れました(2024.04.14)

※13世代CoreのCore i7-1335Uをグラフに組み入れました(2023.11.20)。

※13世代CoreのCore i7-1360Pをグラフに組み入れました(2023.08.08)。

※13世代CoreのCore i7-13650HXをグラフに組み入れました(2023.07.15)。

※13世代CoreのCore i7-13700KとCore i9-13900Kをグラフに組み入れました(2023.07.02)。

※13世代CoreのCore i5-13500H と Core i7-12700H をグラフに組み入れました(2023.05.07)。

※13世代Coreの Core i5-1340P をグラフに組み入れました(2023.04.06)。今のところ12世代Coreと極端な性能差にはなっていません。Core i7-1260Pを超えているものがある一方で、Core i5-1240Pとあまり変わらないのも散見されます。今後のドライバーの更新によって変わると思います。

※Ryzen 7 6800H の平均値が加算され、Ryzen 5 6600H が組み入れられました。

※申し訳ありません。2Dレンダリングのグラフと、PNG書き出しのグラフに誤りがありましたので修正しました。

最初に・計測の手順と考え方

アルパカはIntel歴の方が長いのですが、このサイトを運営しながらRyzenを使って絵を描いた際に、クリスタの挙動が違うことに気づいたのが疑問の始まりでした。

「”AMD Ryzen” と “Intel Core” ではどのように挙動が違うのだろう」

調べてみると、意外に最新性能でもいまいちな動きがあったり、プロセッサーによる向き不向きが全く違っていたりと面白い結果となりました。

計測は差が出づらいもの(漫画原稿の書き出しなど)は異常値が出なければ一回で。他は各種2回を取り、良い数値を採用。異常値と思われるものは計測しなおしますが、それでも同様の数値になる場合には、そうしたものとして、そのまま掲載しています。そのため、最新性能でも意外と遅かったり、逆もあり、リアルな数値になっています。

以下、よくある疑問と、それに対する答え。アルパカの結論などを先に記載しておきます。

クリスタに関してよくある疑問と答え

「クリップスタジオ(ClipStudio)」はアプリの改良を施され、特に2021~2022年にかけて行われた改良で3Dオブジェクトの不具合が解消されると同時に、極端に処理に時間がかかっていたオブジェクトの読み込み時間が短縮されました。同時に外部GPUに依存する割合も変化しているようです。

それらを踏まえた上で記事アップ時点(2023年春時点)でのアルパカの結論です。

疑問1:クリップスタジオにグラフィックカードは必要か?

あまり必要ありませんが、特定の場面でのみ、あると便利です。

特定の場面とは、主に3Dオブジェクトや定規ツールをグリグリ動かす時、装飾系の複雑なペンツールをごりごり多用する時、歪ませ系のツールをもりもり稼働させる時などです。

他にも原稿の読み書きやちょっとした作業の時に瞬間的に使用率が上がりますが、あくまでも一瞬です。というか、画面をキャプチャするだけでもグラフィックカードの使用率は100%近くに上がるわけで、それを言ったらなんにでも必要ということになります。

そういう意味ではタスクマネージャーはあくまでも目安にしかなりません。それらを加味してお話ししますと、ここに掲載した計測内容なら、ほぼ外部GPUは必要ありません。基本的にはプロセッサー内にあるグラフィック性能がものを言います。

ソフトウェアエンコードに近いのですが、プロセッサーの使用率そのものが上がるのであって、プロセッサー内のグラフィック能力も実は高い使用率ではありませんでした。

放射ぼかしフィルター時の各種使用率

重たい原稿の保存時、2Dレンダリング処理時、フィルター操作時などにも10%前後まで上がるものの一瞬だけで、それ以上をGPU性能で処理しようとはしていません。RTX3060を搭載した強い機種でも、GTX1650搭載機の方が遥かに短時間で処理を終えることもあるので、つまり外部GPUの強弱はあまり関係ありません。CPUの性能、相性の方が遥かに重要です。

ただ、3Dオブジェクトや定規ツールを動かしている時には、外部GPUの使用率が30%台を維持するので、そうした使い方を多用する人にはあった方が良いと思います。

関連して必要になるものと言えば、「クリップスタジオ(ClipStudio)」で編集した画像を動画で扱うとか、デジ絵を描くのに並行してフォトショップも使っているとか。そういった他アプリとの併用時にはグラフィックカード搭載機は便利です。ですが、「クリップスタジオ(ClipStudio)」単体で見るなら上記のような作業以外では、必要ありません。

疑問2:クリップスタジオにデュアルチャネルのメモリは必要か?

答えはイエスです。

デュアルチャネルとはメモリを二枚刺しにして、二枚分以上のメモリ性能を発揮しようというものです。最近では一枚でもデュアルチャネルとして稼働するのもあり、仕様書を見たり、内部を調査できるアプリを使わないと分かりづらい部分です。

デュアルチャネルにした方が高いグラフィック性能を発揮することが知られていますが、Ryzenはこの恩恵を受けやすいことで知られています。ではRyzenがいいじゃないかと思うかもしれませんが、実はそうではなく、デュアルにしてようやくCoreと並ぶ、というものでした。

それが証拠にRyzenのシングルは著しく性能が発揮できずに、 Intel Core のシングルよりもずっと遅くなりがちです。というか、Intel Coreでは、一部、シングルでも早いものはしっかり早くて、かなり個体差に左右される部分だと分かりました。これはグラフを見て頂くと良く分かります。

Core であれ Ryzen であれ、全般、デュアルチャネルの方が短時間で作業を終えられるのは確かです。そのため、上記の答えになります。

また、16GB×2枚差しの32GBであれば、8GB×2枚差しの16GBよりも早いと思って計測してみるとそんなことはなく、実は4GB×2枚差しの8GBでもほとんど速度が変わらないということが多くありました。

そうした事情から、グラフで平均化させる時にはデュアルかシングルかによって分けています。同様にメモリの世代、DDR4やDDR5でも分けましたが、実はここもはっきりとした速度差は出ませんでした。もちろんDDR5の方が全般早いのですが、他アプリでの動画のエンコード時のようなくっきりとした差にはなっていません。

つまり、クリップスタジオというアプリはグラフィックカードはなくても良いのですが、プロセッサーの処理能力の高さと、デュアルチャネル(Ryzenは必須。Coreは機体による)のメモリを必要とするアプリということです。

重たい作業時になるとメモリの使用率が一気に上がりますので、ガンガン使いたい人にとってメモリはあればあっただけ良いです。特にブラウザで多くの調べものや他アプリも平行するなら16GB以上を。ここから先の時代には32GBあっても良いかもしれません。

疑問3:クリップスタジオを稼働させるのはIntel、AMD、どちらが向いている?

これは多くの人が抱く疑問ですが、細かく挙動を検証しているサイトを見つけられませんでした。

アルパカが調べたところ、全般、Intel Coreの方が処理速度がやや上で、AMD Ryzenはデュアルチャネルにしても苦手作業がちらほら目立つ、といったところです。

例えば、Ryzenではオートアクション機能が弱くて処理に時間がかかります。今回は割愛していますが、固定電源なしのバッテリー駆動状態時では Intel Coreよりも、やや動作が悪くなりがちです。ネットブラウジングの速度差でもそうした傾向が見られますので、この辺りがお値段に還元されている差と言えます。

特に漫画原稿の立ち上げやレイヤーコピー、保存など、細かい挙動を切り替える作業は苦手なようで、Intel Coreとの違いが出やすいです。イメージとしてはRyzenは直線ならトップスピードが速くて競り合えますが、コーナーの多いコースではIntel Coreに抜かされがち、といったところです。

もっとも、それらを差し引いても極端に性能が落ちるわけではなく、この価格差でこの性能が買えるなら、と十分にオススメできるコスパと言えます。

追記:重たいブラシを使うなら Intel Core 、高解像度負荷を凌ぐなら AMD Ryzen

「クリップスタジオ(ClipStudio)」のブラシ機能はシングルコア性能に依存しているようです。重たい方のブラシ(色を混ぜる水彩系やにじませる効果など)を多用される方には Intel Core 搭載機種がオススメです。

特に最新の「クリップスタジオ ver2.0」で追加された混色モードの “知覚的” を使われる時には、余計に重たくなるので、筆の動きが遅れてついてくることを避けたいのであれば、お値段は高めでも Intel Core の方が良いです。

一方、キャンバスの表示を拡大縮小したり回転させたりするときにはCPUのコア数が多い方が有利と言われています=マルチコア性能に依存しているようです。

通常のFHDならあまり変わらないと思いますが、2.2Kで長時間描き続けるとか、4K辺りの高解像度液晶に出力して確認したい、などになってくるとマルチコア性能の強い AMD Ryzen の方が遅延なく稼働してくれる、となります。

どちらにも一長一短ありますが、記事の更新をしている2023年春時点では、最新CPUの 13世代Core がマルチコアでもRyzenと同等レベルになってきているので、値段が高い分、 Intel Core の方がオールマイティーに使いやすい、と考えて良さそうです。

クリップスタジオでの挙動ざっくりまとめ

| Intel | AMD | |

|---|---|---|

| 塗り潰し速度 | どちらもオススメ(12世代Coreの方がやや上) | |

| オートアクション | ||

| フィルター処理 | ||

| 2Dレンダリング処理(TL変換) | ||

| 漫画原稿の取り回し | ||

| 出力・Jpeg | ||

| 出力・PNG | ||

| 出力・TIFF | ||

| 出力・TGA | ||

| 出力・PSD | ||

| 出力・PDF | ||

| 出力・3D製本プレビュー | ||

| 出力・同人誌印刷用 | ||

| 出力・Kindle | ||

| 出力・EPUB | ||

| 出力・Webtoon:JPEG | ||

| 出力・Webtoon:PNG | ||

| 重たいブラシの 挙動 |

||

| 高解像度の キャンパス稼働 |

||

※基本的に同じグレード同士(i7に対するRyzen7など)で比較し、全体的な傾向として記載しています。もっとも6000番台Ryzenがあまり計測できていませんので、ある程度の予測を含んでいます。

※価格帯では比較していません。コスパで言うならオススメはRyzen一択になります。

※追記した下の二行(重たいブラシの挙動と高解像度のキャンパス稼働)は実測で比較したものではなく、一般情報を集めてまとめたものになります。

先にも書きましたが、Ryzenはオートアクションが苦手で、これはZen3でも変わりはありませんでした。また、デュアルチャネルかシングルチャネルか、というメモリの違いが速度に出やすく固定電源も必要など、条件付けが多くある印象です(ただ、2023年最新の Ryzen 7000 番台はかなり苦手分野が克服されています)。

逆にIntel側では全般、良い速度を出すのですが、第12世代Core『アルダーレイク(Alder Lake)』であっても、i5だとあまりスコアが良くないなども。これなら i5 に落としてコストを抑えるなら、最初からデュアルチャネルメモリ搭載のRyzen機を選んでおいた方がコストを抑えられて良い、という考え方も出てきます。

描画速度やオートアクションなど、創作に直接必要な処理能力

今のところ固定電源ありきでの挙動のみをまとめています。機種毎に出したり、バッテリー駆動時のデータもあるのですが、いかんせんグラフが煩雑になって見づらくなるため、やむなくカットしました。

※こちらでは計測データの平均値をグラフ化しています。計測データが追加される度に都度、追記されていき、今あるグラフの数値も微妙に変動していきます。

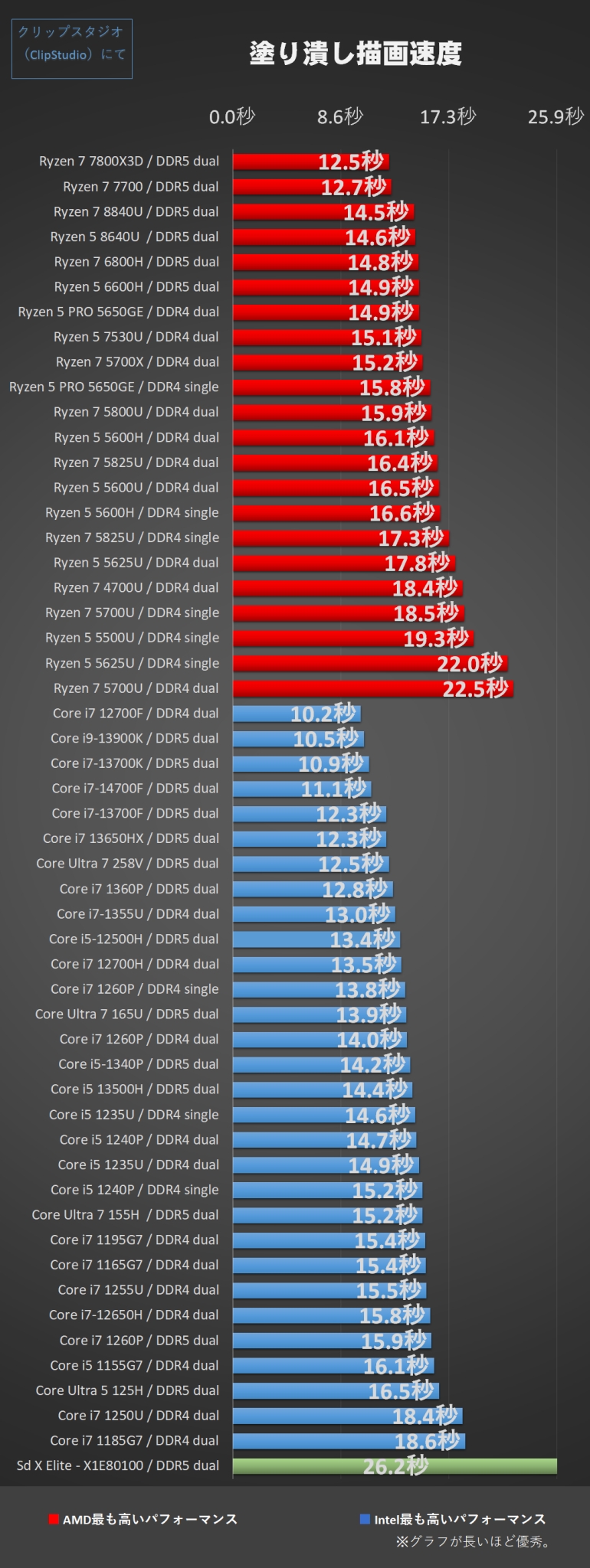

描き心地に関わる挙動(描画速度)

※実際にはもっと素早く明滅するのですが、分かりやすくゆっくりにしています。

外部ユニットから200回ほど色を切替えながら塗り続けるコマンドを実行させ、その時間を計測しました。

人間の手で「塗る」という動作をする際に、一番時間がかかるのが面積の広い範囲への塗りつぶしだと思っています。ベクターはともかく、ラスターレイヤーでは “塗る” のも線を “引く” のも原理は同じですから、塗りの速度がペンや筆の「描ける速度」と同じと考えます。

つまり、この塗りつぶしの速度が早ければ早いほど “描くのが早い人にも対応できる=ラグが少ない” ことになり、逆は遅くなります。

23秒かかった「Surface Pro 7」では線を引き始めに遅延を感じました。計測した中ではCore i7-1165G7が描き心地が良く、あまり遅延を感じさせませんでした。つまりグラフ内の15秒台です。

若干の遅延があったところで問題なく描けますので、20秒を超えても値段相応であればオススメできると思いますが、描く速度を重視する方なら15秒台より短時間で処理できるものを選んだ方が良いです。

気を付けて頂きたいのは、描き心地は処理性能だけで決まるものではなく、タッチパネルのジッターや視差、リフレッシュレート、ペン先との相性など、微細なものが総合されて決まるものだと思っています。これらは単純に数値化できるものではなく、実際に描いてみないと分からない部分です。

ですが、その前段階として、ここにあるグラフを見ておくことで、描く速度を重視する人にとっては、ラグが少ないPC選びの指針になると思います。その上で、アルパカはできるだけ自分で描いて、描き心地を紹介していこうと思っています。

もう一つの注意点として、AC電源のない状態では、AMDのRyzenシリーズよりIntelのCore の方が全体的にパフォーマンス低下が少なめで、描き心地も悪くなりづらいです。

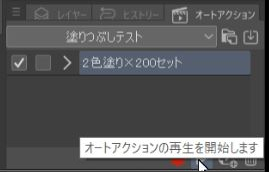

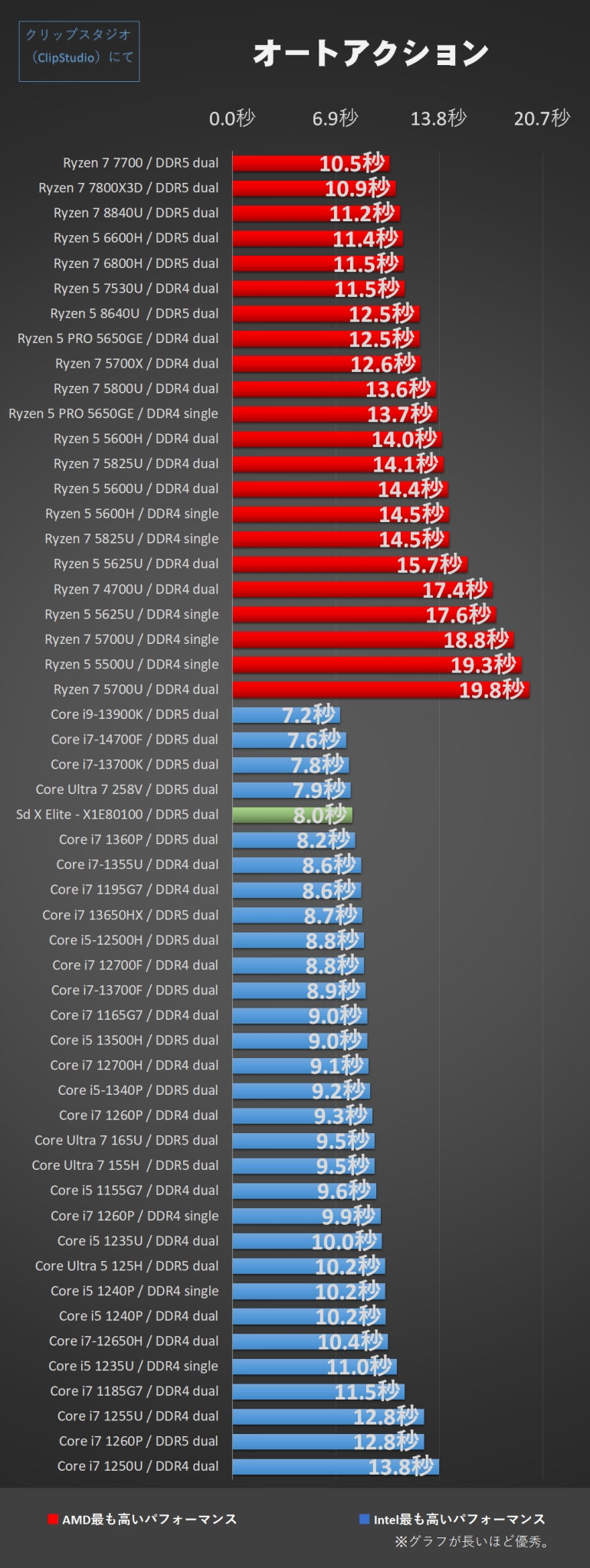

オートアクションの処理速度について

オートアクションは設定さえしておけば時間短縮にある機能で、使う人は常に多用すると思います。

先の手書き描写の時と同様に200セットの塗りコマンドをオートアクションで行ったものを計測しました。

外部のユニットから指示するのとは挙動が異なります。オートアクションの方が内部処理だけで済むので早いのですが、やはりプロセッサーにより得意、不得意がくっきり分かれます。

AMD Ryzen はオートアクションが苦手なようで、どの世代になってもデュアルチャネルになってもIntel Core には敵いませんでした。

また、処理中、Intel Core では他の操作を受け付けていたのですが、AMD Ryzen は固まって他の操作を受け付けなくなることがあります。

全般、オートアクションを多用する人は Intel Core がオススメですが、2023年春に新しく出てきた7030番台の Ryzen なら Core に肉薄する速度を出します。

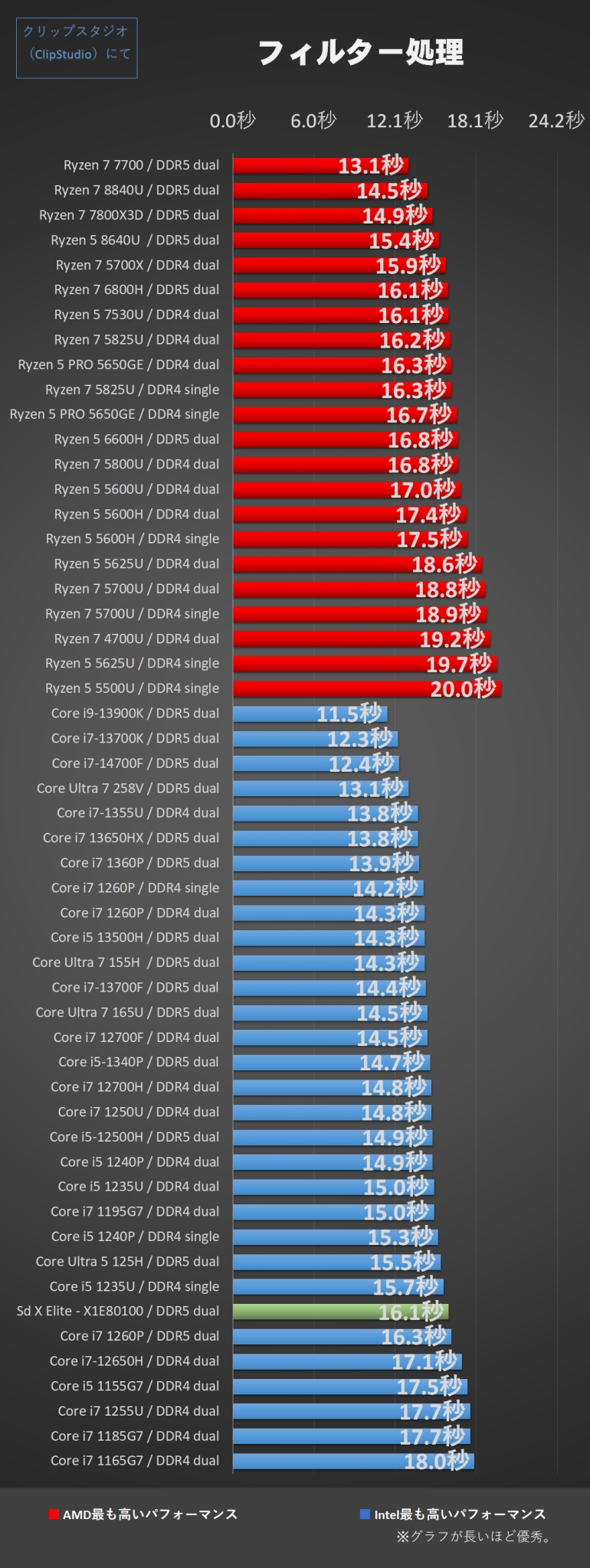

フィルター処理について

クリップスタジオの公式サイトにあるサンプルイラスト、たま氏のを使わせて頂きました。

こちらのイラスト背景を重たいフィルター処理の部類である放射フィルターをかけた時にかかる時間を計測しています。プレビューも含めて処理が終わるまでの時間を合計しています。

この辺りは Core でも Ryzen でもほぼ互角。やや Intel Core 有利といったところです。

フィルター処理は重たいものばかりではありませんが、色トレスなどでガウスぼかしを多用する方はここを見ておくと参考になると思います。

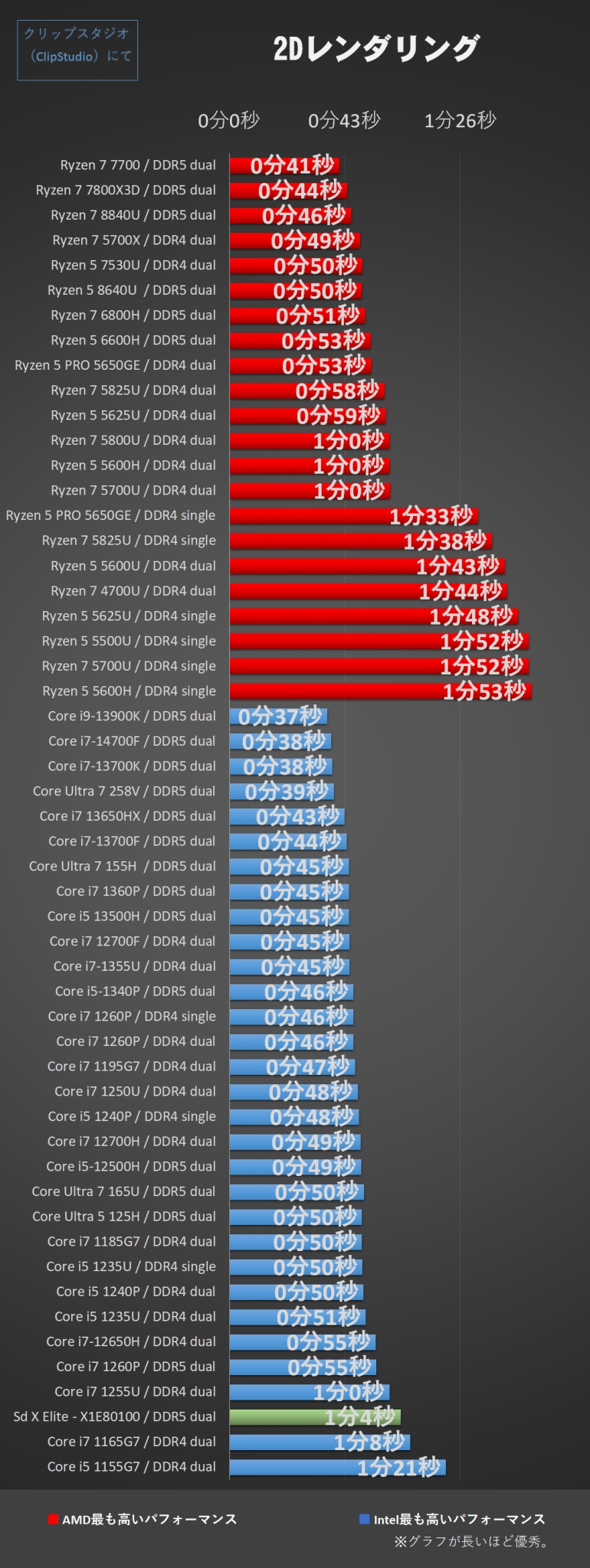

2Dレンダリング処理(TL変換)

2Dレンダリング処理能力です。

TL変換と呼ばれるもので、写真から線画背景へ変換する際に使います。この機能自体はEXでなければ使えませんが、多量の漫画を描く際、背景に時間をかけたくない人は多用しています。

計測に使わせて頂いたのは「HDRっぽい画像作成(t__Naoさん作)」で、画像をほどよく縁取りしながらモノクロに変換してくれます。用意した素材は25枚の写真を一つにまとめたものです。大きさにして11348 × 8204ピクセル。負荷を大きくするため、大きな画像にまとめました。

Ryzenの好タイムを出すものとそうでないものの差がくっきりと分かれた処理でした。

ZEN3なら早いのかというとそういうわけでもないようで、分かれる条件がいまいち良く分かっていません。上記のグラフで1分以内ならオススメ、という言い方になりますが、ここでも最新のRyzen 7000 番台の速度の速さが際立っています。

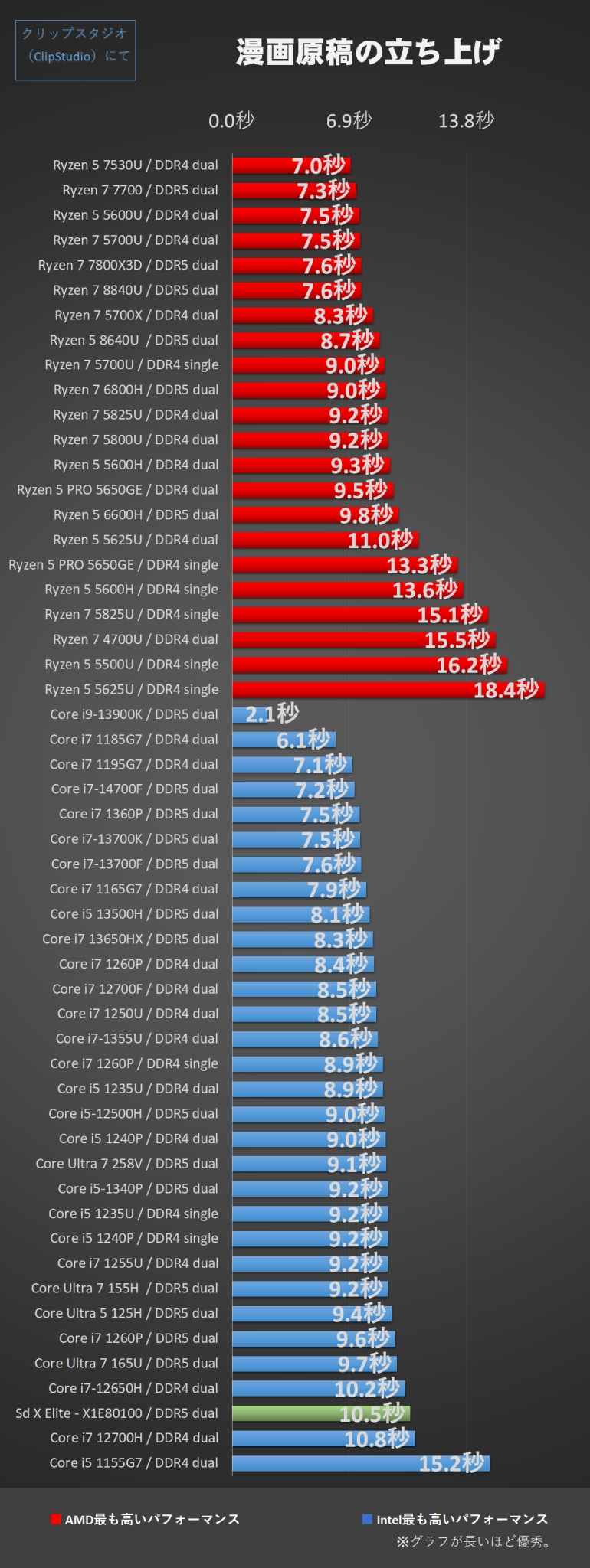

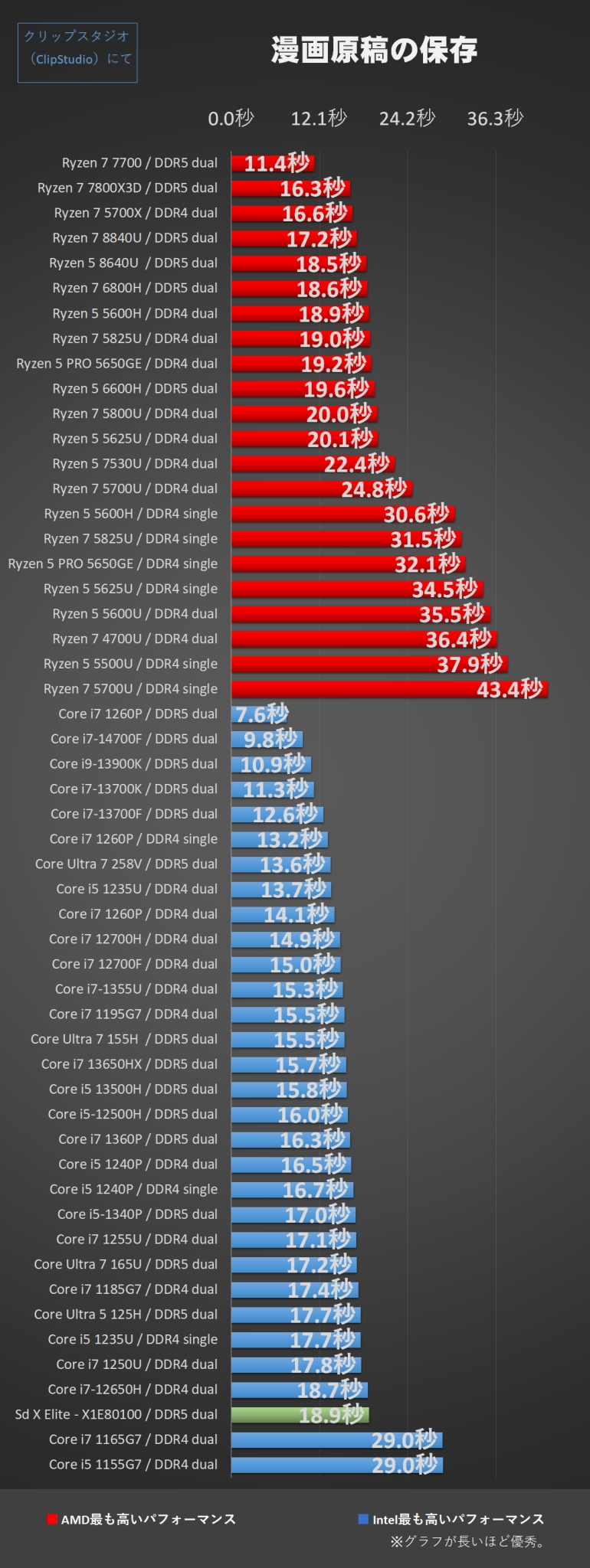

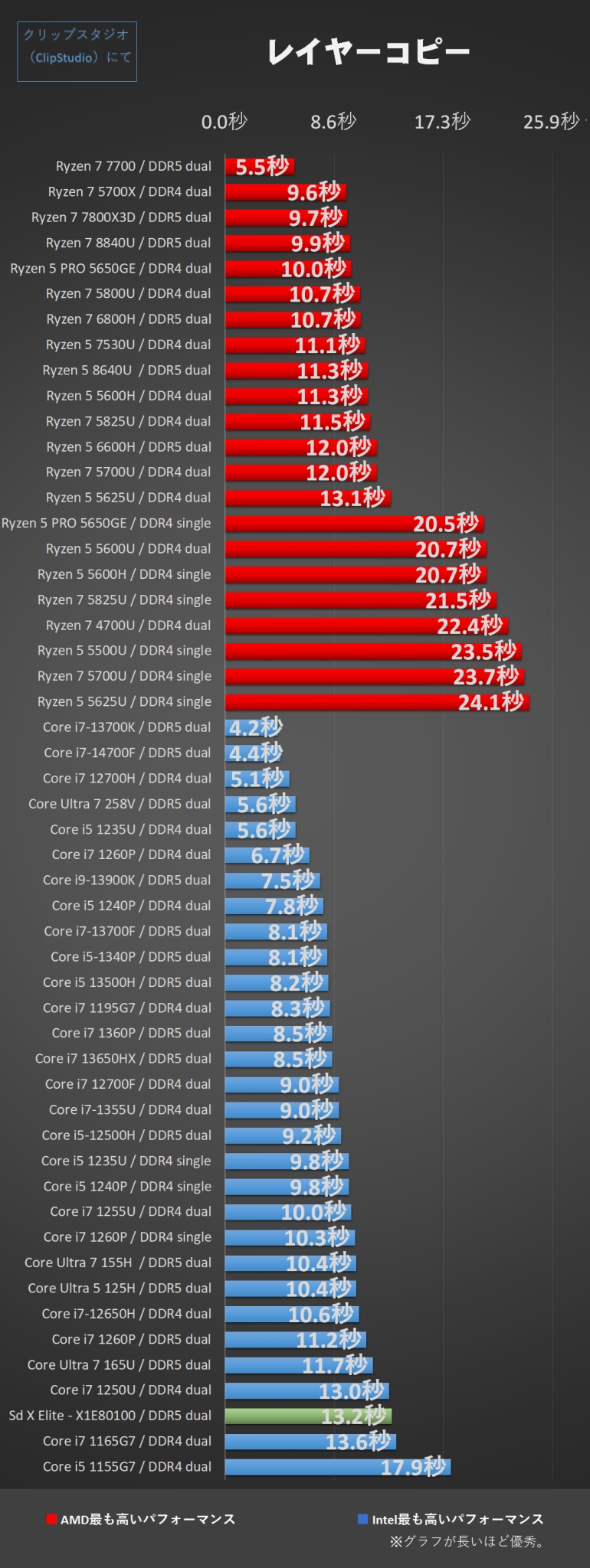

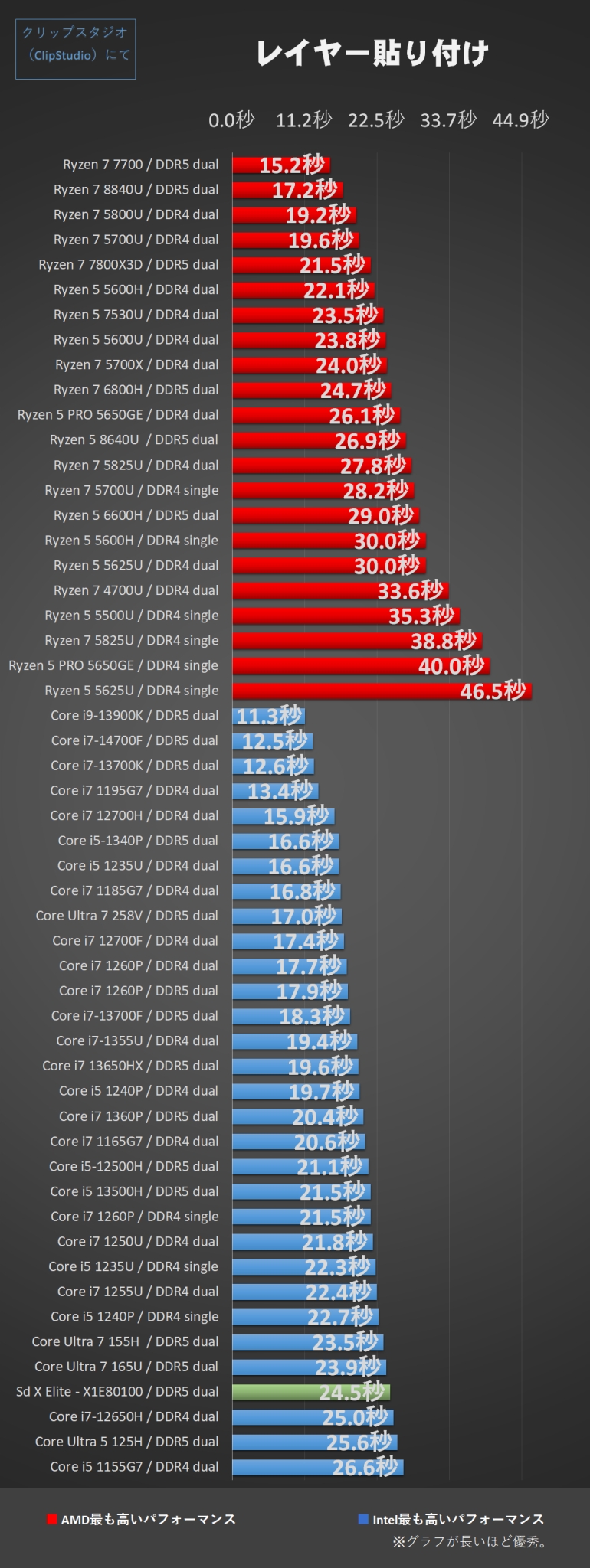

漫画原稿の取り回しについて

原稿の立ち上げ、保存、レイヤーコピー、レイヤー貼り付け

漫画原稿の取り回しについて、単純に漫画原稿を立ち上げる時間、保存にかかる時間、レイヤーコピー(クリップボードにコピー)と貼り付け、の四種類を調べました。

使用した素材サンプルは、晴瀬ひろき氏1枚とLolita Aldea氏2枚の漫画原稿をそれぞれ、少し大きめのA4判、解像度600の原稿にリサイズしてまとめたものを使用しています。クリップスタジオのファイル形式 .clip で原稿サイズは168MB。計測のため重くしています。

漫画原稿の取り回しは全般 Intel Core の方が早いですが、Ryzen機だからもっさり感を感じるというほどではありません。ただ、デュアルチャネルのメモリを搭載していることと、5000番台以上のRyzenであることが条件になります。

最近の機種では、そうした組み合わせが中心ですので、型落ちやローエンドを選ばない限りは問題ありません。安売りしているからと型落ちに飛びつくと、こういうところでタイムロスが発生するのでご注意下さい。

また、バッテリー駆動時に挙動が悪くなるのは Intel Core も同様ですが、AMD Ryzen の方がやや動きが弱くなりがちです。ここは価格差相応の部分ですが、それを見越した上で外出先での編集会議で使いたい、などの時には、Type-C 充電器を持ち歩くか、最新のRyzen搭載機でも強めの性能を選んでおいた方が良いでしょう。

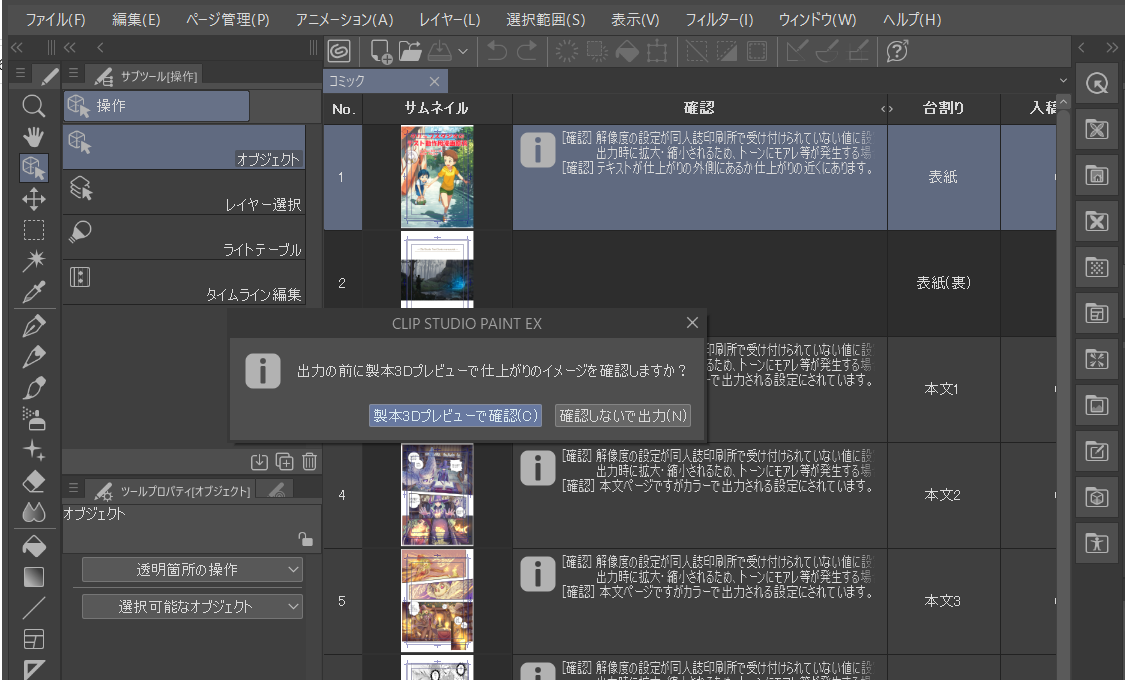

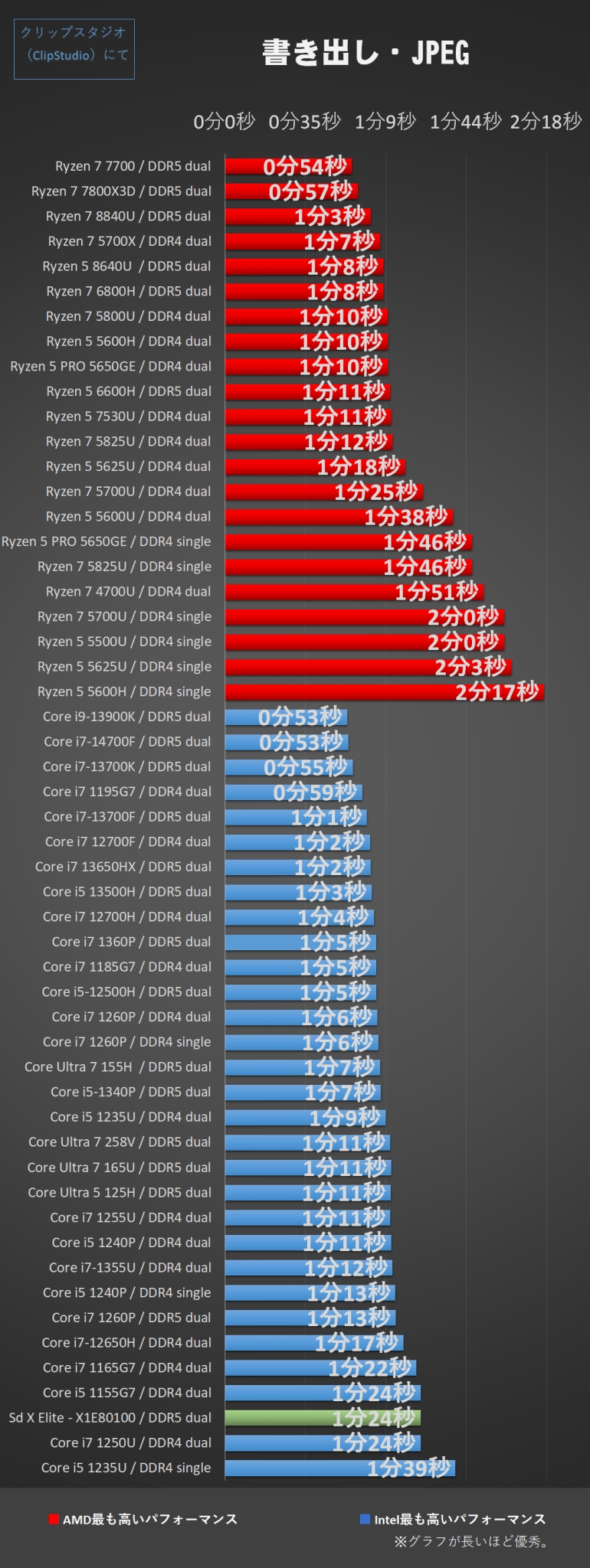

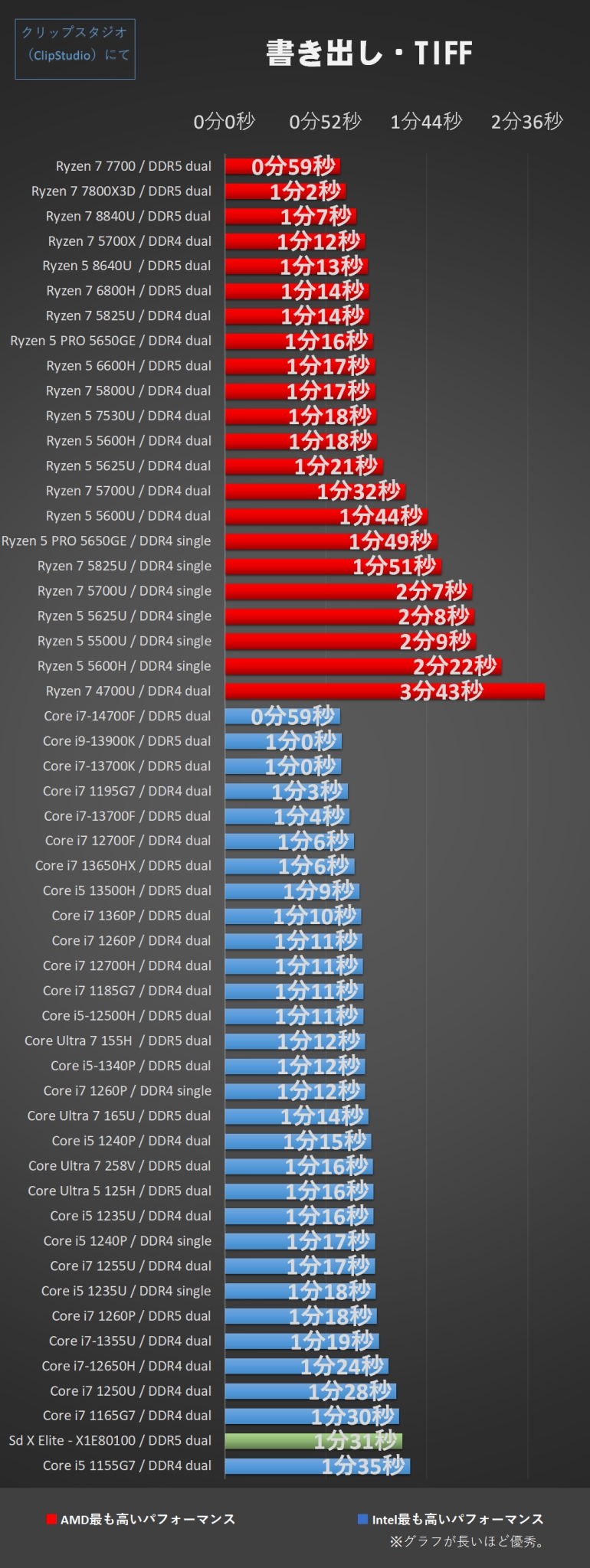

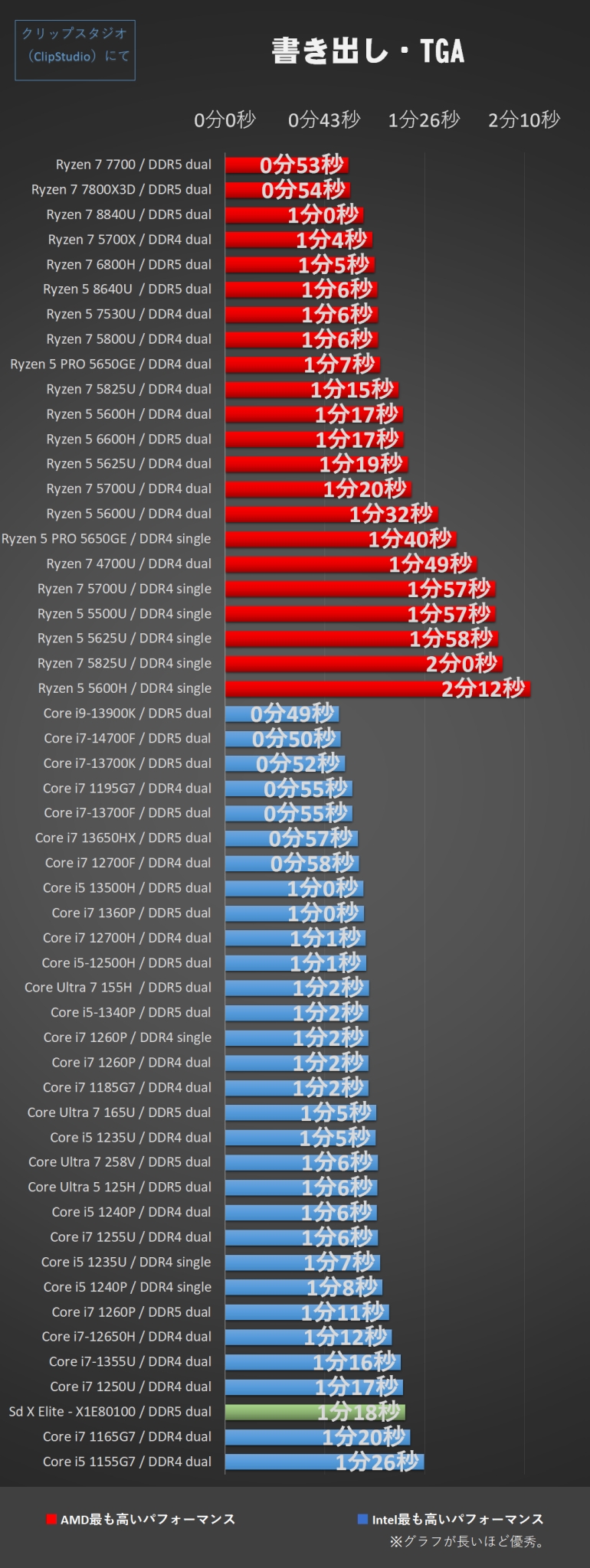

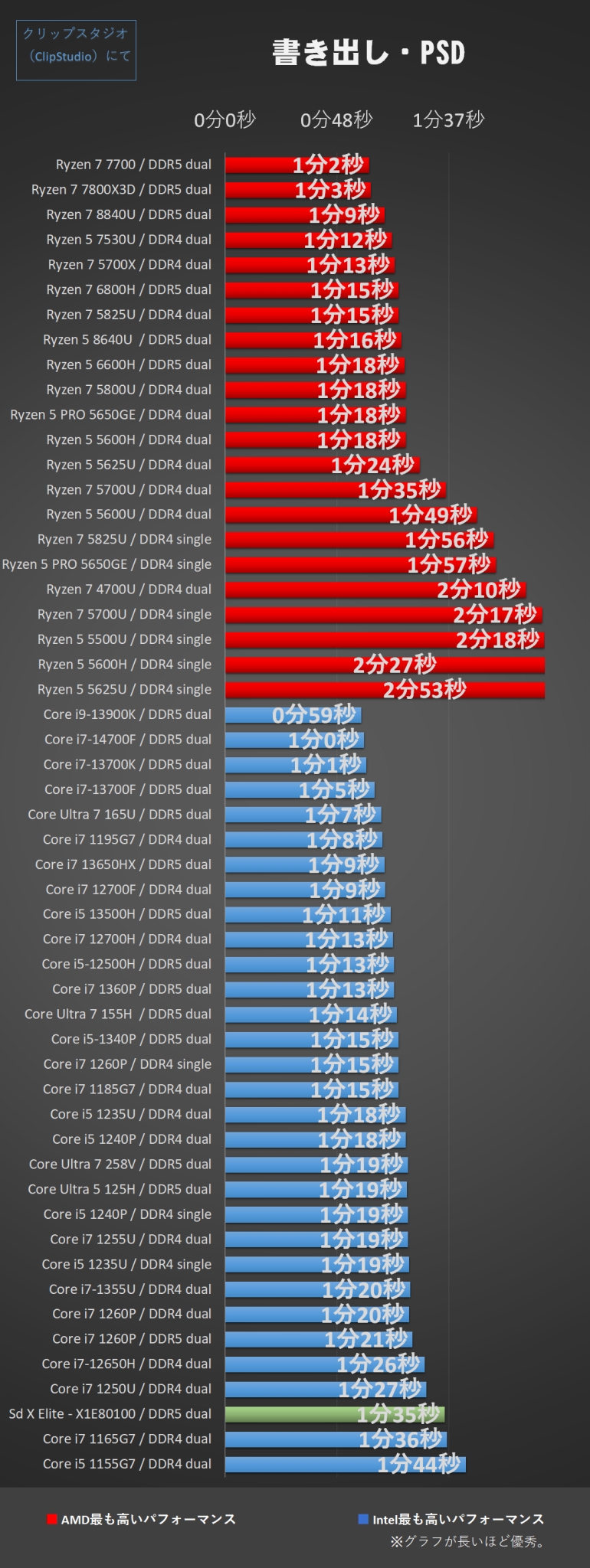

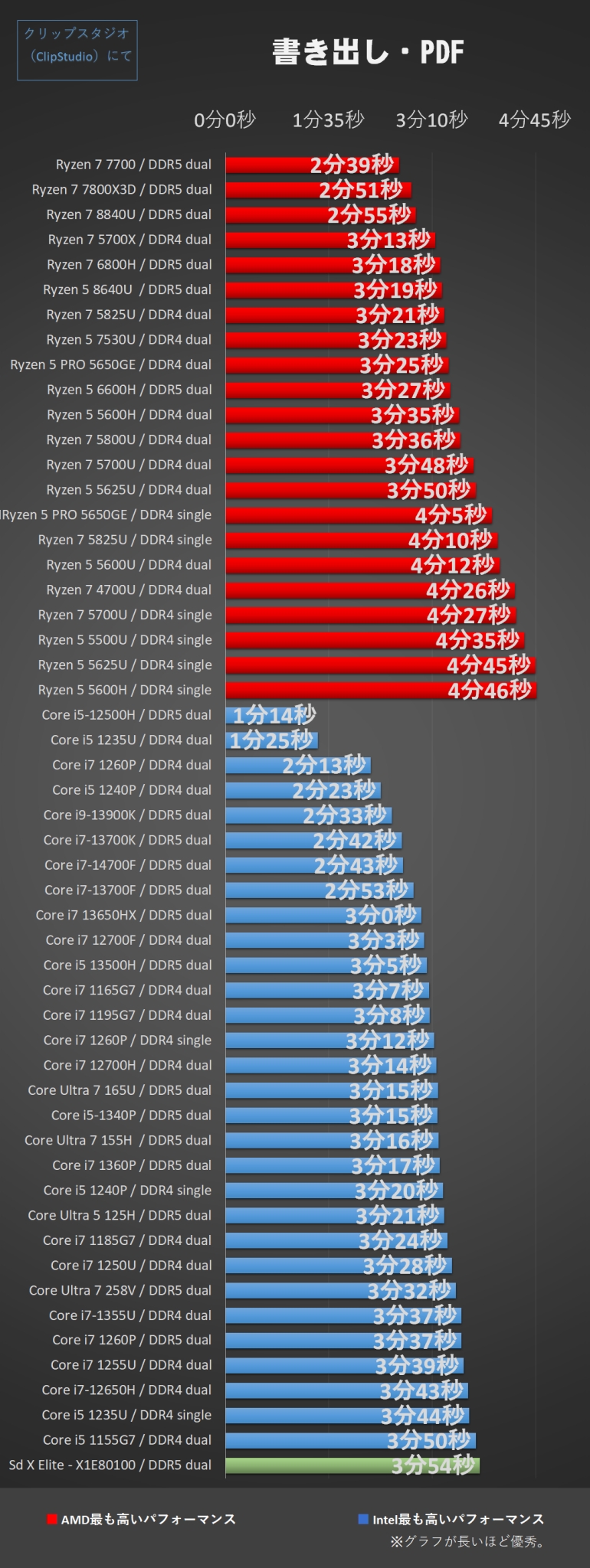

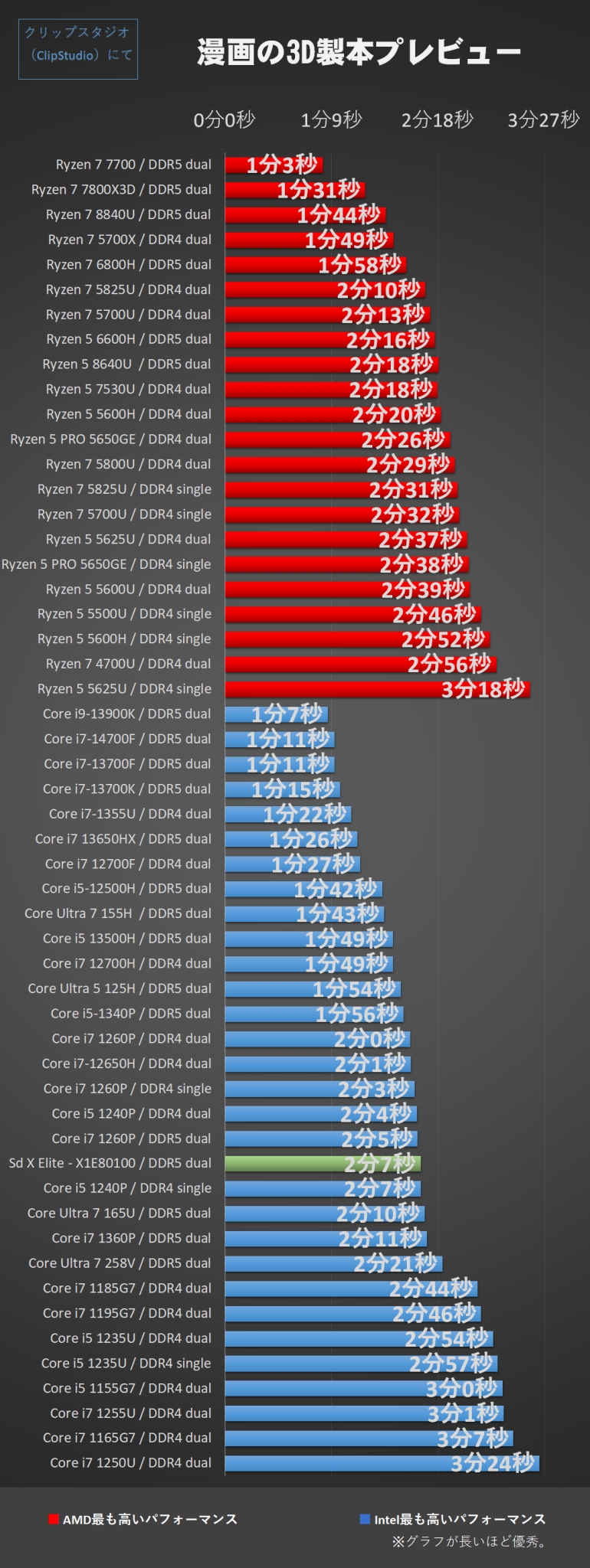

漫画原稿の書き出し全般

セルシスサイトにある動作確認用原稿を使わせて頂き、表紙、裏表紙を含めて全12ページの原稿を作成しました。

原稿サイズは負荷をかけるため、全ページ全レイヤーを大き目の 6071 × 8598px(仕上がりサイズA4判) にリサイズしています。原稿の収まっているフォルダ容量は全部で1.4GB。書き出し設定は600dpiになります。

「クリップスタジオ(ClipStudio)」の場合、画像を統合して書き出し、複数ページ書き出し、Webtoon書き出し、あたりがよく使われている機能だと思います。それぞれの項目で書き出し時間を計測しました。

JPEG、PNG、TIFF、TGA(targa)、PSD、PDFなど

Jpegでは Intel Core に軍配が上がります。PNGはほとんど変わらず。どちらもPNGだと最も時間がかかるのは変わりません。

ただ、TIFFやTGA(targa)、PSD(フォトショップデータ)での出力の際には、Ryzen側でデュアルチャネルと5000番台以上の組み合わせでないと動きが悪くなりすぎます。これらの条件が整って Intel Core と同等というくらいです。

ちなみにCore i7-12700 がなぜか超速で作業を終えますが、電力設定の以上値によるものだと分かりました。通常、このようなことはありません。

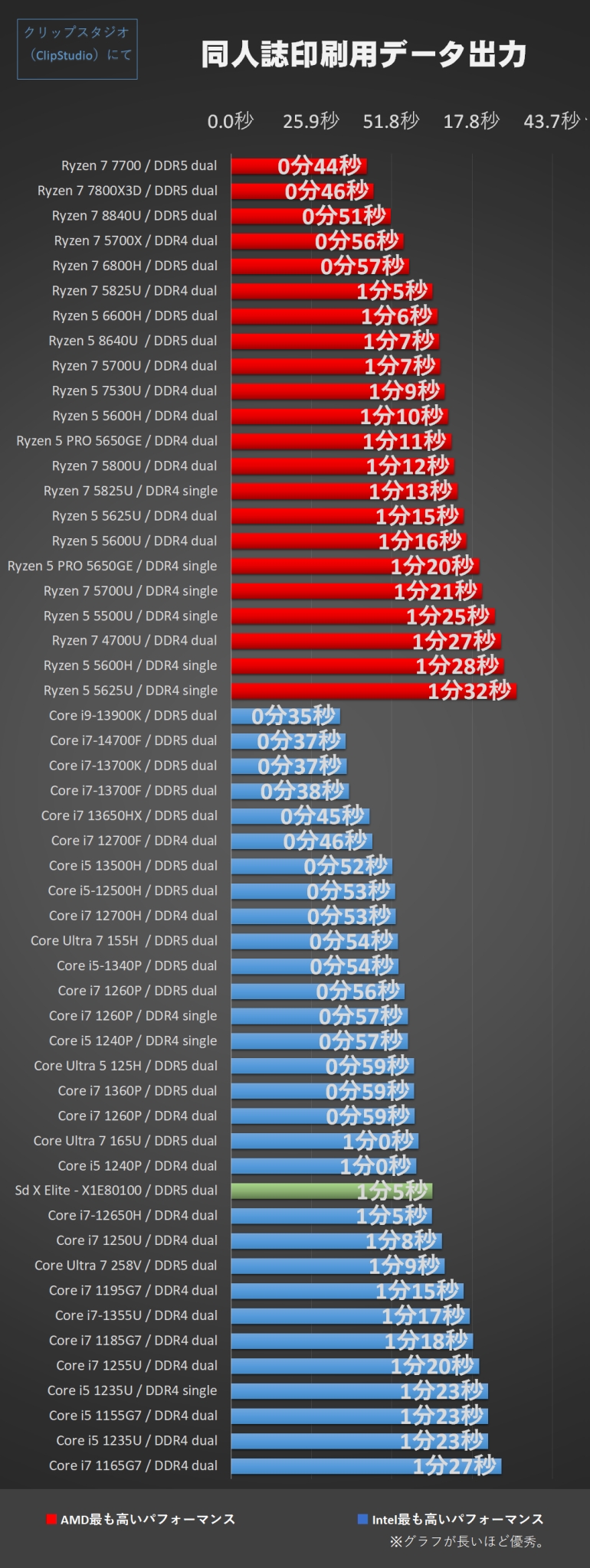

同人誌印刷用データ

同人誌印刷データは3Dプレビュー表示までの時間も計測しました。実際の出力時にはプレビューを表示せずに出力を開始した時からの処理時間です。

同人誌印刷用といっても、出力した中身を見ると実はPSDデータだったりします。この辺りは印刷と言えばフォトショップが全盛だった時代の名残ですが、それならPSDと似た結果になるかと思いきや、意外と違った結果になりました。

簡単に言うと、一般的なPSDデータはRyzenの方が苦手な傾向があるものの、同人誌用データになると、差が縮まります。

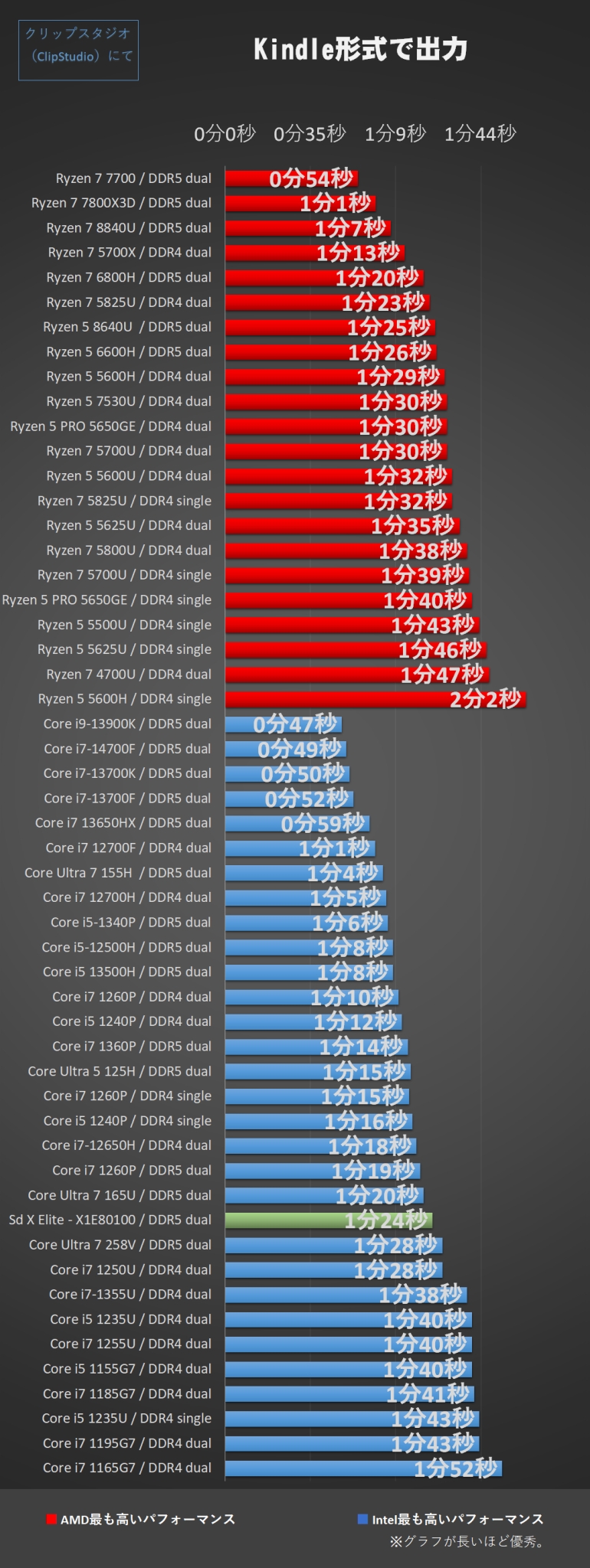

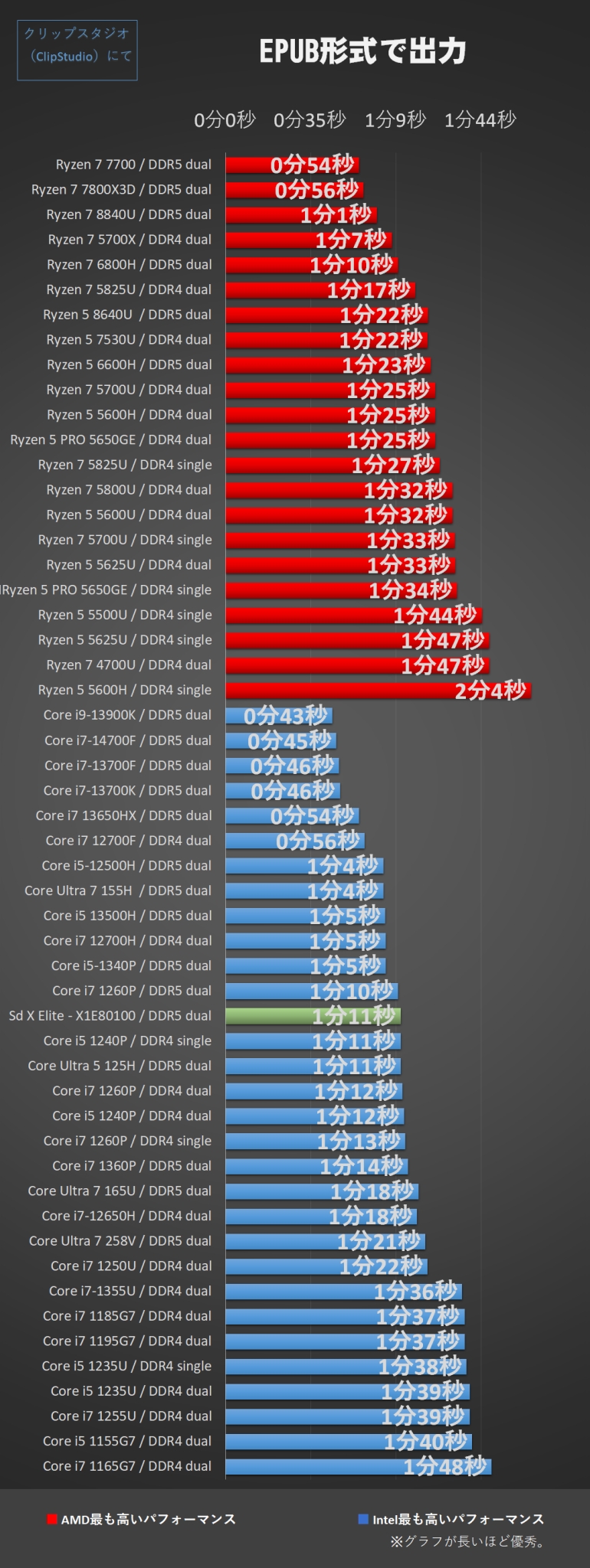

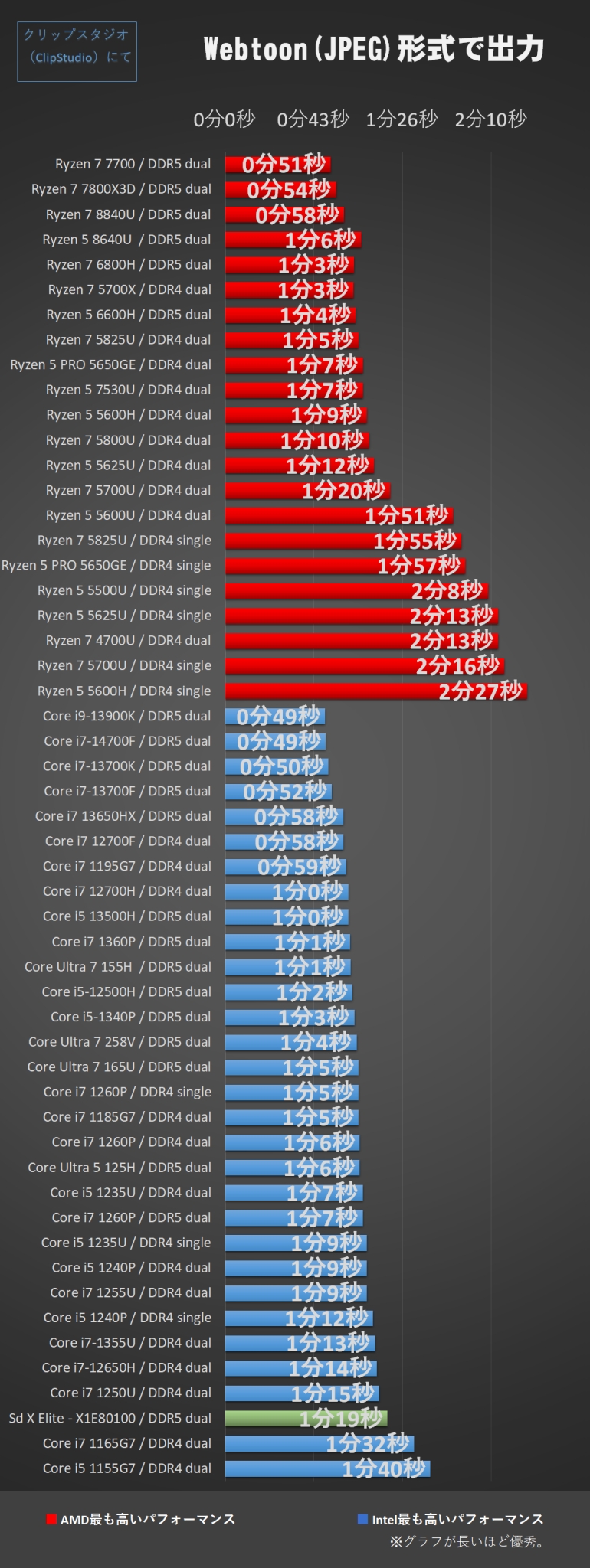

電子書籍媒体(Kindle と EPUB)Webtoonなど

電子書籍では定番の Kindle と EPUB での計測を行いました。

完成して出版間際になると、何度も原稿を確認しては出力しなおして自分の Kindle 端末でまた確認、という人は一定数いらっしゃると思います。その時に、時間を取られやすいかどうかの指標になります。

Webtoon は最近、スマホで読める縦長漫画の形式ですが、ここは先の Jpeg や PNG に近い結果となりました。

これらの媒体を中心に執筆されている方は参考になる部分です。

KindleとEPUBでは、ほとんど同じ挙動でした。これなら計測用としては以後はkindleだけ調査、掲載にするかもしれません。

Webtoonでは、最新世代でデュアルチャネルなら、という条件が整えば Intel Core でもAMD Ryzenでも同じくらい早いです。

クリスタに向いているオススメパソコン

ここに記載しているものは、上記の計測で使用した機種を多く含みます。価格は記事アップ時点のものです。

デスクトップタワー型の場合はプロセッサーが強いものが多いので、家や事務所で本格的に描きたい人に向いています。

外部グラフィックを搭載可能であることも多いですが、先に記載しているように、「クリップスタジオ(ClipStudio)」は外部グラフィックをあまり必要としないので、その他のアプリや使い方がどこまであるかによって選択肢が変わってきます。

デスクトップ(タワー型)

デスクトップは本体セパレート型でのご紹介です。本格的に描くことを目指すのであれば、こうしたセパレート型の方が性能の良いものが多くてオススメです。

その代わり、外部モニターや液晶ペンタブレットに繋げる必要があります。お金をかけても最高のクリエイト環境を整えたいようでしたら、Wacomのペンタブレットとのセットがオススメです(ただ、相応に高いです)。

>> 『NEXTGEAR』購入口 <<

サイドパネルの美しいクリアガラスが特徴の機体ですが、それなりに大きいので机の下の足元に置くスペースのある人にオススメです。

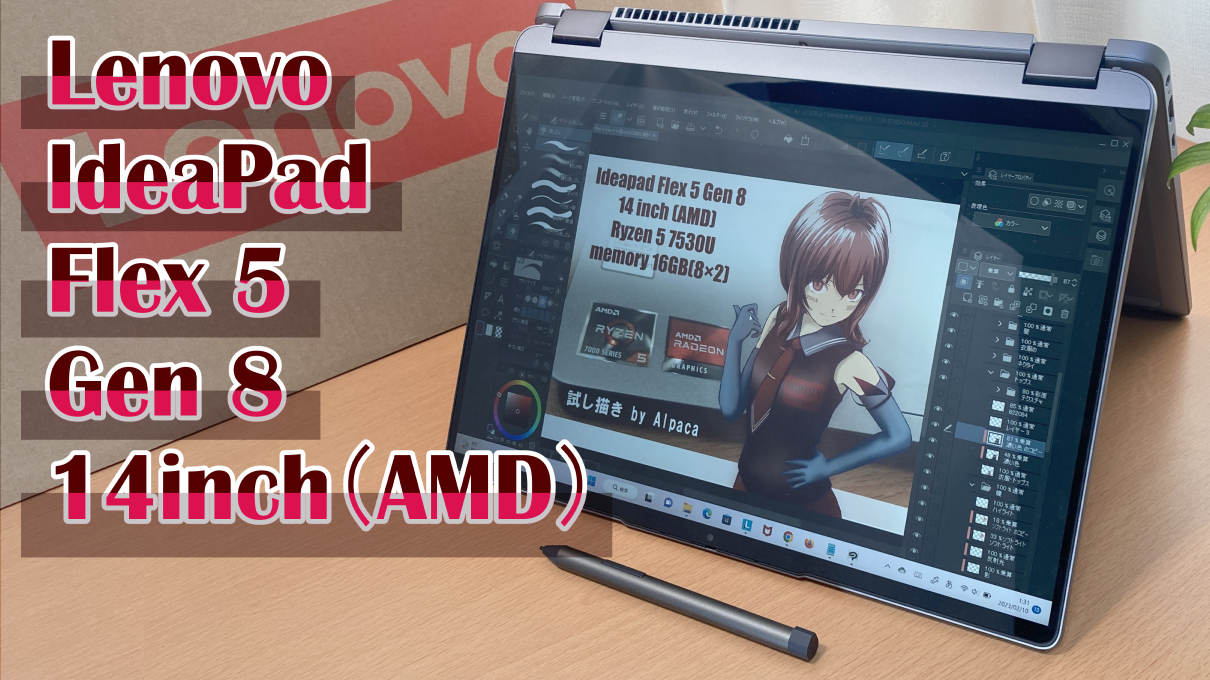

選ぶ性能によってもかなり変わりますが、アルパカが調べたRyzen 7 7700 を搭載した機体はかなり良い動きをしていました。遅延なく線を引くのも高解像度液晶を繋げるのでも全く問題ありません。原稿を描き出すのも素早く済みます。

グラフィックボードも強いのが選べますので、動画編集も含めて多用途に使いたい人であればこれです。

ノートパソコン(タブレット機含む)

持ち運びを考えるなら軽さ優先で「dynabook VZ/MX」で、画質の良さなら「Surface Pro 9」がオススメです。

Surface Pro 9

>> Surface Pro 9 <<

>> Surface Pro 9 のレビュー記事 <<

Core i7-1255U、メモリ16GB(デュアル)、256GB搭載機で248,380円から。

学割なら223,542円。

描きやすいです。ただ、ドヒーって言いたくなるお値段です。

タブレット機の王道で、代々、描き比べていますが、どんどん描きやすくなってきています。Pro8の頃には完成された感がありましたが、Pro9(12世代Core)になったことで、よりクリスタが扱いやすくなりました。

ただ、グラフを見て頂くと分かる通り、11世代以上ならけっこう良い動きにはなるので、Pro8が安くなっているようなら、そちらでも十分オススメです。もちろん、余裕ある方ならPro9を。

セットで販売している「Surface Slim Pen 2」は、ハプティックモーターが内蔵されており、微細な振動によって紙に描いているような感覚を得られます。筆圧感知4096段階。傾き検知対応です。

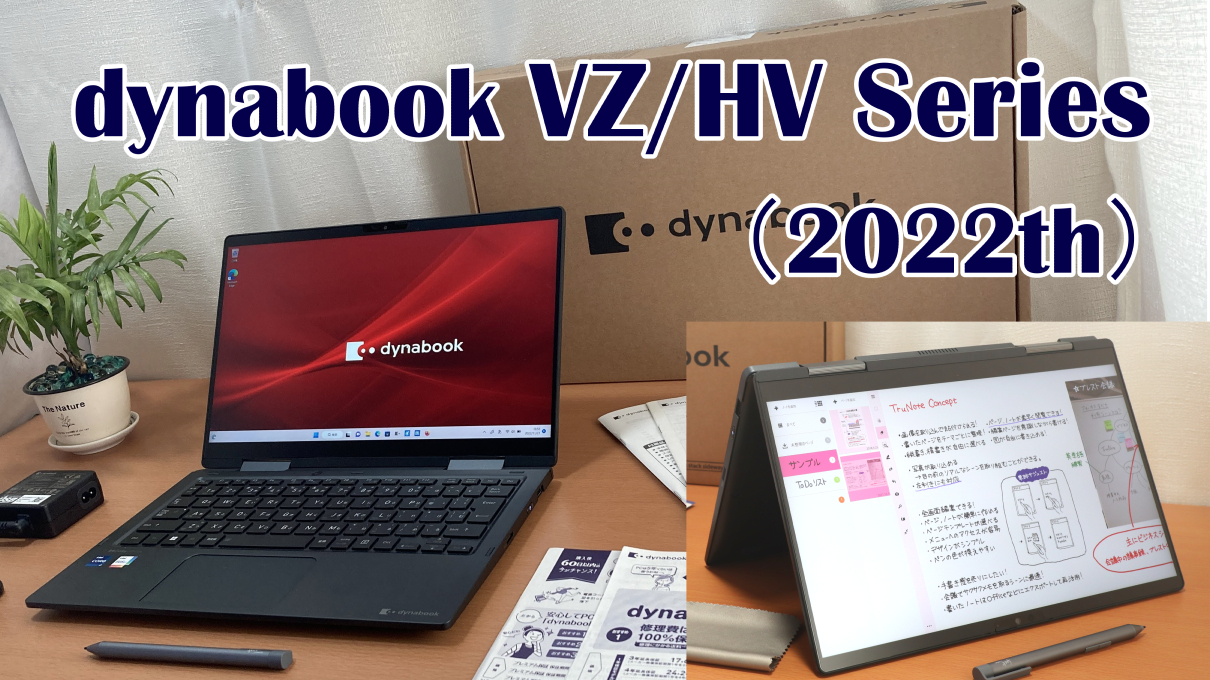

dynabook VZ/HV(2022th)

>> dynabook VZ/MX <<

>> dynabook VZ/MX(2024)のレビュー記事 <<

Core i5-1335U、メモリ16GB(デュアル)、512GB 搭載機で153,780円

1kgを切る軽さと非光沢液晶、そして、遅延のない描き心地が揃っています。外出先でも使いやすく、描き心地も上々でした。

Surfaceのように高精細液晶ではありませんが、色域はsRGBカバー率100%クラスで見劣りはしません。それでいてパフォーマンスはこちらの方が上ですから、高額なSurfaceにしようか迷っている人には比較して頂きたい機種と言えます。

同梱しているペンはWacomの電磁誘導方式を使っており、筆圧感知4096段階。ただし傾き検知は非対応です。

最後に・「クリップスタジオ(ClipStudio)」でデジ絵を描く人へ

デジ絵は描いていて楽しいものですが、パソコンの性能に依存して描き心地や快適さがかなり変わります。

漫画にしろ、イラストにしろ、今やクリスタはデジ絵ツールの鉄板アプリです。そのため、この比較データは多くのデジ絵師が必要としているのではないかと思いました。

日進月歩の世界です。ハードの性能も上がれば、アプリもどんどん改善されています。需要があればデータを積み重ねて集計していく予定です。

「クリップスタジオ(ClipStudio)」を使う人達、またはこれからクリスタを使ってみたい、という人達のお役に立てましたら幸いです。

コメント

とても興味深いテストですね。

ただAMD勢(Ryzen)は使用CPUがモバイル用途のものが大半で、流石に分が悪いかなと(むしろよく健闘しているように見えますね)。

次は是非intelと同じように、所謂デスクトップCPUを混ぜてテストして頂けると見応えがあるかなと。

追伸

前のクリスタでRyzen2400gですと、電源管理タイミングとかち合って巨大ファイル上での描画が上手くいかない不具合に遭遇しましたが、直ってるんでしょうかねえ・・・。

clipsさん

コメントありがとうございます!

あくまでもモバイルはモバイル同士の同格での比較で見て頂ければと思います。

レビュー機としてお借りできるのが Intel Core が多いので、自然とそうなってしまいました。

いずれデスクトップ用のRyzenもお借りできると思いますので、その時には追記してみますね ♪

Ryzen2400gの件はそもそも知りませんでした (;^_^A

最近はニッチな不具合だとそのままスルーされることがありますので、困っている人が多くないならそのままの可能性が高いかと。