「RZ63」廃版のお知らせ

「RZ63」シリーズは法人モデルからコンシューマーとして2015年に転向して以来、ずっと売れ続けていた超ロングセラー商品でした。移り変わりの激しいパソコン業界において、古い構造ながらも2020年の春先まで生産し続けられたのは、完成度の高い機体構成と高いコストパフォーマンスによるものです。

この5年間は大健闘の歴史として一部のDynabookファンの記憶に受け継がれてゆくことでしょう。その健闘を称え「RZ63」シリーズの記事は購入リンクを外しても、そのまま残しておきます。

※新生RZシリーズが2022年の春に発売されそうです。高コスパを優先するならSZシリーズ

が良いですが、軽くて広い14インチ画面、最新性能の第12世代Core『Alder Lake』を搭載したもので…と考えるなら、新RZシリーズはいかがでしょうか(ただ、高くなるかも)。

これを紹介するかどうかは、正直、迷いました。

元々、法人向けに造られた機体なので、扱いやすさは確実ですがデザインが少々、無骨です。

ですが、「RZ63」の売り上げ数が今伸びていると聞きました。

実は私がこの原稿を打っている機体も、「PRZ63」シリーズの初期型をチューニングしたものを使っています。

このサイトを支えている私の相棒なのです。

それだけの人気機種ではありますが、何しろダイレクトにしかないモデルですから置いていない店舗が多く、キラキラしているデザインが並ぶ中に無骨なRZ63を紹介するのにためらいがありました。

ですが、もし写真で見て頂き、その良さが伝わるようでしたら。

または、お近くの店舗で見ることができるようでしたら、小型モデルを検討している人には、ぜひとも考えて頂きたい一台です(本当に使いやすいです。だからこそ自分用に選び、今も使い続けています)。

法人名義でダイレクトモデルをご購入される場合、特に領収書が発行されるかどうかを気にされる方が多いと思います。

多くの直販パソコンでは、領収書代わりとして使用できる証明書を発行しています。

ダイナブック(旧東芝ダイレクト)も「出荷納品証明書」というのを商品と一緒に送付できます。

こちらをクレジットカードの明細書などと一緒にすれば、ほとんどの会計処理は通ります。

手順としては、注文完了後に出てくる受注番号を「DynaBookあんしんサポート」に連絡して、そのように希望を伝えれば良いだけですので簡単です。

どうしても「領収書」でなければいけない場合。

支払い方法をコンビニ払いなどにして頂ければ、支払ったコンビニ店の領収書として受け取ることができます。

また、法人窓口からご購入いただけると、支払い方法が「カード一回払い、または銀行振り込み」のどちらかしか受け付けられませんが、それで問題がなければdynabook(株)発行の「領収書」を出してもらうこともできるようになっています。

「RZ63シリーズ」(BTOモデル)の性能表(2019年春~秋)

「dynabook RZ63」シリーズのHomeモデル

| シリーズ名 | dynabook RZ63の i5~i7シリーズ |

|||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OS | Windows 10 Home 64ビット | |||||||||||||||

| カラー | □ コスモシルバー | |||||||||||||||

| CPU | Core i7-8550U (1.80GHz) :PassMarkで 8333 |

Core i5-8250U (1.60GHz) :PassMarkで 7668 |

||||||||||||||

| メモリ | 16GB/最大16GB | 8GB/最大16GB | ||||||||||||||

| お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。必要な場合は「東芝PCあんしんサポート 修理相談窓口」へご相談ください。 |

||||||||||||||||

| ストレージ | SSD (SATA) 512GB |

SSD (SATA)256GB | ||||||||||||||

| 光学 ドライブ |

– | |||||||||||||||

| ディス プレイ |

FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 1,920×1,080ドット |

|||||||||||||||

| ※ディスプレイサイズは13.3インチです。 | ||||||||||||||||

| 無線 通信 |

IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 Bluetooth® Ver4.1 |

|||||||||||||||

| 有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応) |

|||||||||||||||

| サウンド | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、マイク |

|||||||||||||||

| 指紋認証 | 指紋認証センサー搭載 | |||||||||||||||

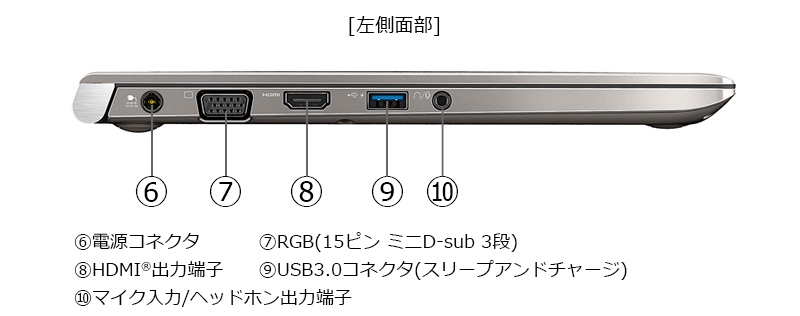

| 接続口 | [右側]USB3.0×2、LANコネクタ×1、SDカードスロット×1 | |||||||||||||||

| [左側]USB3.0×1、ヘッドセット/ヘッドホン端子×1、 HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 |

||||||||||||||||

| 質量 | 約1.199kg | |||||||||||||||

| バッテリ (JEITA 2.0) |

約14.5時間 | |||||||||||||||

| Office | Microsoft Office Home & Business 2019 (Office搭載モデルのみ) |

|||||||||||||||

| ↓2019年秋モデル(2019/11/12 発表)↓ | ||||||||||||||||

| office なし 期待価格 |

PRZ63NS-NNA |

PRZ63NS-NNB |

PRZ63NS-NNC |

|||||||||||||

| ¥131,780 | ¥103,180 | ¥92,180 | ||||||||||||||

| office あり 期待価格 |

PRZ63NS-NEA |

PRZ63NS-NEB |

PRZ63NS-NEC |

|||||||||||||

| ¥150,480 | ¥121,880 | ¥108,680 | ||||||||||||||

※価格は全て税込表記です。

※上段はDynabookの直営サイト。下段はYahooの販売サイトになります。値段は統一されていません。調べた時点で安い方の値段で表記しています。

※2020年6月21日時点で完売を確認しました。

※納期に関して「最短 翌営業日出荷」ができますが、型番により変わります。また、土日祝祭日と棚卸期間の営業停止日は出荷できません。ご注意下さい。

※直近の営業日カレンダーはこちら。

上記はHomeですが、以下にOSをProにしたモデルもあります。

Proにするかどうか、迷われる方はこちらの記事をご参考にどうぞ。

基本的にHomeモデルと同じ筐体を使っているので、接続口、重さ、その他は変わりません。

旧来機と内部性能がほとんど違わないマイナーチェンジをし続けています。

BluetoothがVer4.2になりましたが、これも使用感を左右するようなものではありません。

Bluetooth Ver4.1とVer4.2の違いについては、以下の記事から確認できます。

「dynabook RZ63」シリーズ(Proモデル)のi3モデル

| シリーズ名 | dynabook RZ63(Pro)の i3モデル | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OS | Windows 10 Pro 64ビット | |||||||||||||||

| CPU | Core i3-7020U(2.30GHz) :PassMarkで 3496 |

|||||||||||||||

| メモリ | 8GB/最大16GB | |||||||||||||||

| お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。必要な場合は「東芝PCあんしんサポート 修理相談窓口」へご相談ください。 |

||||||||||||||||

| ストレージ | SSD (SATA)128GB | |||||||||||||||

| ディス プレイ |

FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット |

|||||||||||||||

| ※ディスプレイサイズは13.3インチです。 | ||||||||||||||||

| 無線 通信 |

IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 Bluetooth® Ver4.2 |

|||||||||||||||

| バッテリ (JEITA 2.0) |

約18.5時間 | |||||||||||||||

| Office | Microsoft Office Home & Business 2019 (Office搭載モデルのみ) |

|||||||||||||||

| office なし 期待価格 |

PRZ63MS-NRE Yahooなし |

|||||||||||||||

| ¥74,580 | ||||||||||||||||

| office あり 期待価格 |

PRZ63MS-NHE Yahooなし |

|||||||||||||||

| ¥93,280 | ||||||||||||||||

| ↓2019年秋モデル(2019/11/12 発表)↓ | ||||||||||||||||

| office なし 期待価格 |

PRZ63NS-NRD |

|||||||||||||||

| ¥72,380 | ||||||||||||||||

| office あり 期待価格 |

PRZ63NS-NHD |

|||||||||||||||

| ¥89,980 | ||||||||||||||||

※価格は全て税込表記です。

※上段はDynabookの直営サイト。下段はYahooの販売サイトになります。値段は統一されていません。調べた時点で安い方の値段で表記しています。

※2020年6月21日時点で完売を確認しました。

※納期に関して「最短 翌営業日出荷」ができますが、型番により変わります。また、土日祝祭日と棚卸期間の営業停止日は出荷できません。ご注意下さい。

※直近の営業日カレンダーはこちら。

新しくラインナップに加わったi3モデルですが、見て頂くと分かるように解像度が通常のハイビジョンに落ちています。

「フルハイビジョンの綺麗さ、高精細さは捨てられない」というならi5以上を選ぶことになりますが、その代わりi3を選べば消費電力を抑えて18.5時間(実働13時間)駆動を手に入れられます。

加えて言うと、上記の追加されたモデルはi3といっても第8から第7世代に落ちています。

スペックダウンしてどうするんだ、と言う人もいるでしょうが、PassMarkで3500近く出ていればメモリがちゃんと整っていると一般の使い方なら普通に使えます。

もっとも、後述している「PRZ63MS-NHD」あたりで、大した価格差がないまま第8世代のi3+8GBがあるので、お勧めとしてはそちらです。

ただし、ストレージはどちらを選んでも128GBしかないので、ユーザー側で使える領域は70~80GBくらいしかないのがネックです。

「クラウドや外付けにデータを逃がしながら使うんで問題ないね。重たい作業も大してしないし、画面の綺麗さも必要ないない。それより長時間使える方が実戦的で役に立つでしょ」という人は問題ありません。

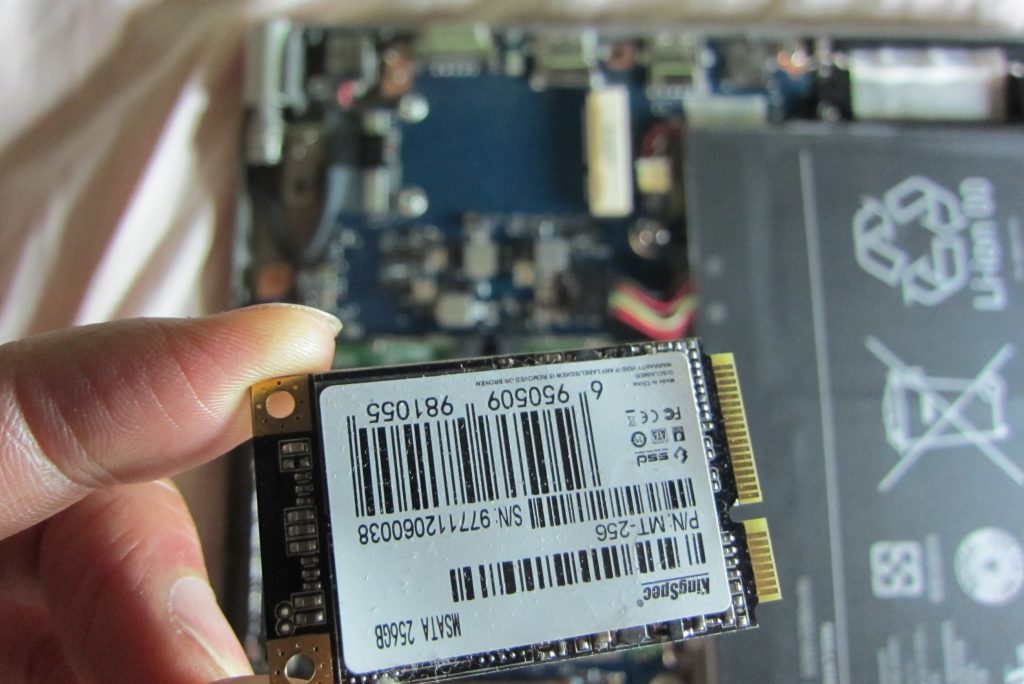

または、ご自身でSSDの換装が可能な方ですね。

ストレージ交換を自分でやってみたい。

または、メモリ16GBまで上げたいという人の場合は以下の写真のように、裏蓋全体を外してできます。

↑アルパカのRZ63を分解したところです。基本構成は今も変わっていない。

↑アルパカのRZ63を分解したところです。基本構成は今も変わっていない。

この機種の場合は「東芝PCあんしんサポート 修理相談窓口」に連絡してPCとメモリを送付すると工賃無料でやってくれます。

自分で裏蓋外すのが抵抗ある人は、適合するメモリだけ買ってきて「東芝PCあんしんサポート 修理相談窓口」へご連絡をどうぞ。

ちなみに、適合するメモリはこの辺りです(バルク=自己責任で良ろしければ)。

| 「PRZ63MS-NRE」「PRZ63MS-NHE」だと以下が適合。 | |

|

シリコンパワー ノートPC用メモリ DDR4-2133(PC4-17000) 8GB×1枚 260pin 1.2V CL15 永久保証 SP008GBSFU213B02 |

上記以外の、2019年のRZ63に搭載されている第8世代CPUとの組み合わせだと、以下が適合します。

元からあった128GBは何かあった時用の予備ストレージとして取っておき、実際、これのお陰で命拾いしたことがあります。Officeも「Microsoft 365 Personal(旧Office 365 Solo)

「dynabook RZ63」シリーズ(Proモデル)のi5、i7モデル

基本的にはマイナーチェンジですので、前回とほとんど同性能なのですが、「63M」になったことにより、i7+16G+512GB の組み合わせが選べるようになりました。

何しろこのRZ63シリーズなら、フルスペックにしても、お値段16万円程度で揃えられるのはいいですね。

| シリーズ名 | dynabook RZ63シリーズ(Pro)の i5、i7モデル | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OS | Windows 10 Pro 64ビット | |||||||||||||||

| CPU | Core i7-8550U (1.80GHz) :PassMarkで 8333 |

Core i5-8250U (1.60GHz) :PassMarkで 7668 |

||||||||||||||

| メモリ | 16GB/最大16GB | 8GB/最大16GB | ||||||||||||||

| お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。必要な場合は「東芝PCあんしんサポート 修理相談窓口」へご相談ください。 | ||||||||||||||||

| ストレージ | SSD (SATA) 512GB |

SSD (SATA)256GB | ||||||||||||||

| ディス プレイ |

FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 1,920×1,080ドット |

|||||||||||||||

| ※ディスプレイサイズは13.3インチです。 | ||||||||||||||||

| 無線 通信 |

IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 Bluetooth® Ver4.2 |

|||||||||||||||

| バッテリ (JEITA 2.0) |

約14.5時間 | |||||||||||||||

| Office | Microsoft Office Home & Business 2019 (Office搭載モデルのみ) |

|||||||||||||||

| ↓2019年秋モデル(2019/11/12 発表)↓ | ||||||||||||||||

| office なし 期待価格 |

PRZ63NS-NRA |

PRZ63NS-NRB |

PRZ63NS-NRC |

|||||||||||||

| ¥140,580 | ¥110,880 | ¥99,880 | ||||||||||||||

| office あり 期待価格 |

PRZ63NS-NHA |

PRZ63NS-NHB |

PRZ63NS-NHC |

|||||||||||||

| ¥158,180 | ¥129,580 | ¥119,680 | ||||||||||||||

※価格は全て税込表記です。

※上段はDynabookの直営サイト。下段はYahooの販売サイトになります。値段は統一されていません。調べた時点で安い方の値段で表記しています。

※2020年6月21日現在での安い方の価格にて表示しています。

※納期に関して「最短 翌営業日出荷」ができますが、型番により変わります。また、土日祝祭日と棚卸期間の営業停止日は出荷できません。ご注意下さい。

※直近の営業日カレンダーはこちら。

RZ63に関しては店頭モデルがありません。

買う時はこのページにあるダイレクト先から買うしかない状態です。

それだけに知名度も低いままです。

ですが、気に入った人は必ずといっていいほど、このシリーズを毎回、買い続けるというほど根強いファンがいます(実は東芝関係者やOBも買い続けている人は多いです)。

法人モデルで古くから販売されてきたロングセラー商品をコンシューマーとして出すようになったのは、いつの頃からだったか…記憶が定かでないのですが、たしか2014年くらいからでしょうか。

一部のダイレクトコーナーにのみ置かれ、目立たないこの機種は「売れるのか?」という疑問符と共に現れました。

昔ながらの造りなので重さ1.2kgは避けられませんし、色は代わり映えしないコスモシルバー一択です。

PCIe接続のSSDがもてはやされる中、SATA接続というのもどうなんだ、と思う人もいるでしょう。

スペック表だけ見れば、特に目立つものではないですから。

まして、無骨なデザインで何を語ろうというのか。

あえて言いましょう。

コスパと実績です。

「DynaBook RZ63」シリーズの特徴と長所

「DynaBook RZ63」シリーズの短所

名作は時を越えても名作。

美術の世界だけにとどまらず、この言葉は真理でしょう。

しかしながら、技術革新の速いパソコン業界においては最新機種に譲る形で幾つかの欠点が出てしまうのは避けられません。

「DynaBook RZ63」シリーズ、まとめ

「RZ63」の完成された形状は数多の仕事場からの声をフィードバックされて造られています。

それは、打ちやすいキーボードと、ほとんどのインターフェースが整えられた実戦的な構造をしていました。

10時間以上の実働時間。

頑丈な造り。

私もかなり荒っぽい使い方を毎日していますが、それでもへっちゃらです(ヒンジを割った以外は一度もありません)。

法人向けの機体というだけあって、余計なソフトが入っていないのも個人的に気に入った理由でした。

小型で安いパソコンは数あれど、ここまでコスパの良い性能と値段はそうはないでしょう。

安かろう悪かろう、というのはどの業界でもありえますが、こと、この機種に関して言えば当てはまりません。

長年、多くのビジネスマン達を(加えて私も)支え続けてくれた本物の実績に裏打ちされた信頼があります。

つまり絶対的に手堅いのです。

これを知る法人様などは常にまとめて何台も注文していかれます。

それほどの名機がコンシューマー(個人向け)PCとしては、ほとんど知られていない…。

流行り廃りはどの業界にもあるでしょう。

ですが、流行に逆らおうが、型が古かろうが、いつの時代にも「良いものは良い」と言う人は必要だと思うのです。

そういう意味も含めて、当サイトでは大いに「RZ63」シリーズをお勧めします。

「接続口が全部付いているVAIOのSX14は1kgの軽さで14インチと広い画面っていいよね。…けどさ。20万越えしちゃう。重さや内部性能を多少、犠牲にしてでも同じように接続口が多く付いてて安くて使いやすい機体ってないかなぁ」

店頭でもそんな風に訊かれることは実に多いのですが、その答えの筆頭に上げられるのがこのRZ63です。

もし、これを読んでいるあなたが、同じように感じてこの記事に辿り着いたのであれば、まず、この機体を考えてみて下さい。

何しろSX14の半分の価格で済むのですから。

↑ACアダプタもこの小ささ。予備で一緒にもう一つ分を発注することもできます。お値段9,000円から。

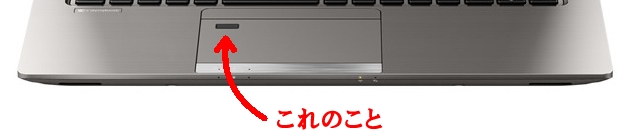

↑ACアダプタもこの小ささ。予備で一緒にもう一つ分を発注することもできます。お値段9,000円から。 曰く「パッドの中央部での操作を中心にしていれば問題ないが、忙しくなってくると、手元の確認ができなくて場所がずれる。パッドぎりぎりまで使い切るので、認証センサーが邪魔になる」とのことでした。

曰く「パッドの中央部での操作を中心にしていれば問題ないが、忙しくなってくると、手元の確認ができなくて場所がずれる。パッドぎりぎりまで使い切るので、認証センサーが邪魔になる」とのことでした。

コメント